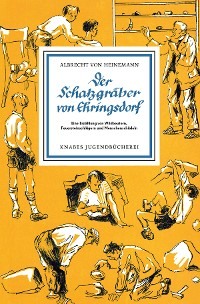

Loe raamatut: «Der Schatzgräber von Ehringsdorf»

A L B R E C H T V O N H E I N E M A N N

Eine Erzählung von Wildbeutern,

Feuersteinschlägern und Menschenschädeln

K N A B E S J U G E N D B Ü C H E R E I

K A P I T E L F O L G E

Cover

Titel

Zum Buch

Vorwort

Arbeitet mit am planmäßigen Forschen

»Prügel können nicht überzeugen!«

Der Weg in die Tiefen der Erde

»Herr Fischer, wir stehen hier auf historischen Boden.«

Ein Schuss geht ins Leere

Im Kampf mit dem Grundwasser

Steine sprechen

Von Waffen und Werkzeugen

»Die Steine selbst, so schwer sie sind«

Der große Fund

Zwischen »Tiergeripp und Totenbein«

Ein Nachspiel: Rudi macht eine Entdeckung

Erklärung

Impressum

Illustrationen und Umschlagentwurf

von Hans Wiegandt

Für Leser von zwölf Jahren an

Vorwort

Die Forschungsgeschichte des Travertinsteinbruchs reicht nun schon weit über 100 Jahre zurück. Trotzdem ruft diese Fundstelle nach wie vor ein großes Interesse hervor und das nicht nur bei den Wissenschaftlern, sondern auch bei der breiten Bevölkerung. Das liegt einerseits daran, dass die Fundstelle immer noch neue Geheimnisse preisgibt, da der Abbau des Travertins auch heute noch weiter fortschreitet und somit ein authentisches Bild der mühsamen Arbeit der Erforschung dieses imposanten Süßwasserkalkes auch erlebbar ist. Andererseits sind auch ganz moderne neue Forschungsansätze möglich, da man bei der Fundbergung aktuelle Methoden der modernen Grabungstechnik anwenden kann.

Die Arbeit in einem Steinbruch hat sich seit dem ersten Erscheinen des »Schatzgräbers von Ehringsdorf« natürlich weiterentwickelt. So wird heute der Stein in mächtigen bis zu zehn Meter hohen Blöcken mithilfe von Diamantseilsägen aus dem Fels geschnitten. Damit gewinnen die Erinnerungen des Steinbruchbesitzers Robert Fischer, die die Grundlage dieser Erzählung darstellen, natürlich noch eine ganz andere Dimension, nämlich die der Geschichte der Geschichte. Beim Lesen kann man so seiner Phantasie Raum geben, die Arbeiten und Abläufe in einem Steinbruch vor 60 oder 100 Jahren wiederauferstehen zu lassen, und so Tätigkeiten entdecken, die heute nirgends mehr zu finden sind. Da die Arbeiten und die Befahrung — der Bergmann nennt so das Hineingehen in einen Steinbruch — trotz moderner Technik nach wie vor gefährlich sind, kann man leider den Bergleuten nicht so ohne Weiteres über die Schulter schauen. Dafür gibt es aber an der Stelle, an der zur Zeit der aktiven Tätigkeit von Robert Fischer der Travertin gewonnen wurde, heute ein Freilichtmuseum am sogenannten Forschungspfeiler. Dort kann man viele der in der Erzählung genannten Objekte entdecken: Blattabdrücke, Hohlräume von kleinen Bäumen, aber auch angebrannte Knochensplitter und Holzkohlereste von Feuerstellen im Travertin. Dazu braucht man aber ein wachsames Auge und etwas Geduld. Ergänzend gibt es auch Informationen auf kleinen Tafeln zu den einzelnen Themenbereichen, zum Beispiel zu dem zentralen Lagerplatz der Neandertaler, der sich genau hier befunden hat. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse haben sich in den über 50 Jahren seit dem Niederschreiben der Erinnerungen natürlich auch vermehrt. So hat man lange über das Alter der einzelnen Travertinschichten diskutiert und ist bis heute noch nicht in allen Details zu endgültigen Antworten gekommen. Insgesamt ist das Alter von ca. 230 000 Jahren für die Schichten, aus denen die spannendsten Funde kommen, deutlich höher, als es sich noch Robert Fischer vorstellen konnte. Das wirkt sich natürlich auch auf die Einordnung der menschlichen Skelettreste aus dem Travertin aus. So geht man heute davon aus, dass es sich um sehr frühe Neandertaler handelt. Deswegen kommen auch immer noch Anthropologen aus aller Welt nach Weimar, um die spannende Frage nach der Entstehung dieser sehr bekannten Spezies des Menschen zu erforschen. Auch bei der Paläontologie, also der Erforschung der urzeitlichen Tier- und Pflanzenwelt, gibt es neue Impulse. Die Liste der Arten, die über die Auswertung der gefundenen Knochenreste und über Blatt- und Fruchtabdrücke erstellt wurde, ist zwar nur noch an wenigen Stellen ergänzt worden. Aber die rasante Entwicklung der Methoden der Paläogenetik hat es ermöglicht, dass selbst aus Knochen von so alten Funden Informationen über das Erbgut rekonstruiert werden können. Bislang zählt Weimar-Ehringsdorf noch zu den weltweit extrem seltenen Fundstellen aus dieser Zeit, wo das gelungen ist. Dennoch lassen sich damit interessante Aspekte zum Beispiel zur Entwicklung des Waldelefanten ableiten. Was sich also nicht geändert hat, ist die Faszination an der Erforschung der Vergangenheit. Diese beginnt oft mit kleinen Entdeckungen am Wegesrand durch aufmerksame Wanderer und kann bis zu großen Forschungsprojekten führen. Deshalb haben die eindringlichen Worte von Günter Behm-Blancke im Geleit zu diesem Buch nicht an Bedeutung verloren.

Dr. Tim Schüler

W E I M A R, I M F R Ü H J A H R 2015

Arbeitet mit am planmäßigen Forschen!

Der Steinbruchbesitzer Robert Fischer, der in diesem Buch seinem Enkel und dessen Freund von seinen bedeutenden Entdeckungen und Beobachtungen in einem Travertinbruch bei Ehringsdorf erzählt, ist keine Erfindung des Schriftstellers. Er lebt wirklich. Heute ist er ein alter Mann — aber sein Geist ist jung geblieben. Er erzählt sehr gern von der Vergangenheit, von seiner schweren, aber interessanten Arbeit, die nicht nur der Industrie diente, sondern auch für die Erforschung des Urmenschen viel Neues zutage brachte. Als er im Gestein Jagdtierknochen und Steinwerkzeuge des vor 130 000 Jahren lebenden Urmenschen entdeckte, wusste er, dass er eine Verpflichtung gegenüber der Wissenschaft übernommen hatte. Viele Kostbarkeiten — Steinwerkzeuge, Tierknochen und den weltberühmten Urmenschenschädel — haben seine scharfen Augen erspäht, die ständig das Gestein und die durch Sprengung sichtbar gewordenen Feuerstellen der alten Wildbeuter musterten. Geistig aufgeschlossen, wie er war, las er viele Bücher und versäumte keine Gelegenheit, sich mit Wissenschaftlern, die von seinen Entdeckungen gehört hatten und ihn aufsuchten, eingehend zu unterhalten, um Näheres über die Bedeutung seiner Funde zu erfahren.

Auch heute noch, nachdem der alte Fischer schon längst seine Arbeit niedergelegt hat, arbeiten in den Steinbrüchen von Ehringsdorf Wissenschaftler im Dienste der Urgeschichtsforschung weiter. Eine Fundgrube im wahrsten Sinne des Wortes hat sich hier für die Erforschung des Urmenschen der letzten Zwischeneiszeit, seiner Umwelt und seiner Kultur aufgetan! Geologen, Botaniker, Paläontologen, die sich mit der den Urmenschen umgebenden Pflanzen- und Tierwelt beschäftigen, Anthropologen, die die Skelettreste der Urmenschen untersuchen, und Prähistoriker, die die Werkzeuge der alten Wildbeuter studieren, sind hier zusammengekommen, um mithilfe besonderer Sprengmethoden die im Gestein fest eingeschlossenen Altertümer unbeschädigt zu bergen.

Wenn auch Robert Fischer heute an das Haus gefesselt ist und nicht mehr draußen in seinem geliebten Bruch weilen kann — sein Forschergeist hat sich jedoch auf die neue Steinbrucharbeitergeneration übertragen. Bei allen wissenschaftlichen Arbeiten, die in den Brüchen durchgeführt werden, sind die jungen Steinbrucharbeiter, wie einst Robert Fischer, treue Helfer der urgeschichtlichen Forschungen. Manch kostbarer Fund, der in freigesprengten Steinblöcken enthalten war und erst durch das Zerschlagen des Travertingesteins mithilfe des schweren Eisenhammers sichtbar wurde, konnte durch ihre Aufmerksamkeit und Umsicht gerettet werden. Er wurde nicht zertrümmert und wanderte nicht unbeachtet in den Kalkofen. Dort in Ehringsdorf hat sich seit den Tagen, als Robert Fischer noch im Bruche wirkte, das Bündnis zwischen den Arbeitern der Faust und des Geistes immer wieder auf das Beste bewährt. Mit Freude hört der alte Mann, dass heute am Ende eines jeden Jahres die Steinbrucharbeiter in das Museum für Ur- und Frühgeschichte Thüringens zu Weimar wandern, um die Funde, die sie bergen halfen, in geschlossener Schau zu betrachten und sich erklären zu lassen und um in einer Feierstunde der Auszeichnung der besten Helfer der Forschung beizuwohnen.

Die Erzählungen in diesem Buch mögen euch anregen, mitzuwirken an der Aufhellung der Ur- und Frühgeschichte unserer Heimat, indem ihr die Augen aufmacht und darauf achtet, dass nicht durch Unachtsamkeit und Unkenntnis kostbare Zeugnisse vergangener Kulturen vernichtet werden. Haltet, wie der alte Fischer, Verbindung mit den Heimatmuseen eurer Landschaft aufrecht und meldet dort eure Entdeckungen! Lasst die Hände von unwissenschaftlichen, zerstörenden Buddeleien! Ihr schadet damit der Wissenschaft und macht euch außerdem noch nach dem neuen Denkmalschutzgesetz strafbar! Unter der Leitung eines Museums aber könnt ihr nach Herzenslust forschen. Eine schöne und verantwortungsvolle Aufgabe ist es, mitzuarbeiten an planmäßigen Forschungen, die das Ziel haben, die materielle und geistige Kultur des ur- und frühgeschichtlichen Menschen kennenzulernen.

Prof. Dr. Behm-Blancke

W E I M A R, I M H E R B S T 1954

»Ganz allein durch Aufklärung der Vergangenheit lässt sich die Gegenwart begreifen.« G O E T H E

»Prügel können nicht überzeugen!«

Um Gottes willen, Junge — wie siehst du denn aus?«

Klaus Fischer, ein stämmiger, blondschopfiger Bursche von zwölf Jahren, steht mit zornfunkelnden blauen Augen und krampfhaft geballten Fäusten vor der entsetzt fragenden Mutter. Die hat freilich Ursache genug, erschrocken zu sein, denn ihr Jüngster, dessen wildes Draufgängertum ihr so oft manche stille Sorge macht, hat, anstatt ruhig und verständig von der Schule nach Hause zu gehen, offenbar auf dem Heimweg eine kräftige Rauferei ausgetragen, deren Ergebnis zweifelhaft gewesen sein mochte. Er hatte dabei auf jeden Fall sein reichlich bemessenes Teil bekommen: Eine blutige Nase, ein geschwollenes Auge und ein klaffender Riss in dem neuen Sporthemd redeten anklagend eine deutliche Sprache.

Aufgeregt hatte Frau Gerda ihren Sprössling in die Küche gezogen, um erst einmal rasch die gröbsten Spuren des Kampfes zu tilgen. Die Frage danach, wie sie entstanden waren, hatte Zeit für später. Wahrscheinlich würde der Klaus — oh, sie kannte ihn gut genug! — mit der Wahrheit gar nicht herausrücken. Jungens in seinem Alter tragen ihre Meinungsverschiedenheiten auf diese Weise aus, ohne darüber viel Worte zu verlieren.

So hätte denn auch die besorgte Mutter wahrscheinlich wenig darüber erfahren, von wem und weswegen ihr Klaus so zugerichtet worden war, wenn nicht der Großvater gewesen wäre. Der stand am Küchenherd und zündete sich an der noch schwach glimmenden Glut einen Fidibus für seine Pfeife an.

Der alte Steinbrecher Robert Fischer war ein kräftiger, breitschultriger, untersetzter Mann mit einem wie aus Eichenholz geschnittenen Schädel, in dem unter einer breiten, fest gebauten Stirn über den buschigen weißen Augenbrauen ein Paar wasserklare, eigenwillig und aufmerksam blickende Augen standen. Er warf nur einen prüfenden Blick auf den Enkel und fragte ihn dann in einem Ton, der klang wie das Knurren des Hofhundes:

»Donnerwetter, Klaus — mit wem hast du dich heute gedroschen?«

Klaus zog den Kopf zwischen die Schultern. Er wusste, der Großvater kannte sich aus, dem war in diesen Dingen nicht viel vorzumachen. Wenn er auch ein alter Mann war — er traf den Nagel auf den Kopf, da brauchte man gar nicht erst lange nach Ausflüchten zu suchen. Deshalb gab er auch lieber gleich offen zu: »Mit dem Rudi Winter …«

Tränen zitterten in der dunklen Knabenstimme.

»Was?« Die Mutter mischte sich erstaunt in das drohende Verhör. »Der Rudi Winter — ja, ist das denn nicht dein bester Freund, Klaus?«

»Das war er — bis heute!« Trotz machte die Worte des Jungen hart und herb. »Aber jetzt …« Er nahm sich zusammen, um nicht vor Wut zu weinen.

»Was war denn los?« wollte der Großvater wissen.

Der Alte pflegte bei solchen Jungengeschichten nicht viel Worte zu machen.

»Ach«, Klaus seufzte tief auf und schnob erbittert die Luft durch die mit Sommersprossen dicht besetzte, noch immer etwas blutige Stupsnase, »ach, der gemeine Kerl — er wollte mir nicht glauben, dass du, Großvater, einen Urmenschen ausgebuddelt hast …«

Der alte Mann lachte so dröhnend, dass das Geschirr in der Spülwanne auf dem Küchentisch klirrte.

»Und da hast du ihn —?« Er machte eine Handbewegung, die seine Frage sehr sinnvoll ergänzte.

»Na ja, Großvater — sollte ich mir das vielleicht einfach bieten lassen? Wo doch jedes Kind bei uns in Ehringsdorf weiß …«

Der alte Fischer stieß eine dicke Rauchwolke aus seiner Pfeife, blinzelte den Jungen an und fragte in einem merkwürdig milden Ton:

»Sag mal, Klaus — soviel ich weiß, stammt dein Freund Rudi nicht von hier. Stimmt’s?«

»Ja, das ist richtig — seine Eltern sind mit ihm erst vor einem Vierteljahr hierhergezogen. Aber …«

»Ruhig. Jetzt rede ich. Du hast ja ganz recht, mein Junge — bei uns in Ehringsdorf kennt man mich und meine Arbeit im Bruch gut genug, und jeder weiß, was ich da alles herausgeholt habe. Aber wenn der Rudi, der erst seit kurzer Zeit hier lebt, davon noch nichts erfahren hat — was ja kein Wunder wäre, denn der Prophet gilt nichts in seinem Vaterland, und die Dinge, die ich erlebte, liegen ja schon viele Jahre zurück, und man redet kaum noch davon, dann hast du deswegen noch lange keinen Grund, ihn zu vertrimmen. Verstanden?«

Der Junge stand mit gesenktem Kopf da und hatte still zugehört. Jetzt sah er den alten Mann mit großen, erstaunten Augen an.

»Nein, Großvater — das verstehe ich nicht. Der Rudi ist mein bester Freund — er war es wenigstens bis heute —, und wenn ich ihm davon erzähle, was du im Bruch erlebt und gefunden hast, dann muss er es mir doch glauben; denn einen Freund beschwindelt man nicht. Aber er hat mich ausgelacht und verhöhnt …«

»Und das wolltest du dir nicht gefallen lassen? Ja, aber — Klaus …« Die Mutter, die dem Gespräch zwischen dem Alten und dem Jungen erstaunt gelauscht hatte, mischte sich nun wieder ein.

»Lieber Junge — es ist ja sehr schön von dir, dass du nichts auf den Großvater kommen lassen willst — aber deswegen prügelt man sich doch nicht gleich!«

»Ach, Mutter …« Der Junge spürt, dass hier etwas nicht in Ordnung ist. Er fühlt sich noch ganz in seinem Recht. Frauen verstehen ja nun einmal nicht immer alles von den Dingen, die einem Jungen zu schaffen machen, wenn sie nichts mit ihrem Kram zu tun haben. Aber auch der Großvater guckt jetzt so komisch, als wäre er gar nicht einverstanden mit dem, was er gehört hat. Und nun nimmt er sogar die Pfeife aus dem Mund — das tut er immer nur dann, wenn er etwas Wichtiges zu sagen hat, wogegen es keine Widerrede mehr gibt.

»Hör mal zu, Klaus«, sagt der alte Fischer ganz ruhig. »Du hast Ehrgefühl im Leibe — und das ist schön. Das muss ein Junge haben, wenn er ein rechter Mann werden will. Aber in dieser Geschichte hast du einen großen Fehler gemacht. Dein Freund konnte ja nichts wissen von den vielen merkwürdigen Dingen, die ich seit fünfzig Jahren in unserem Steinbruch erlebte. Denn er ist noch nicht lange genug hier, um davon gehört zu haben. Und ich kann es ihm auch gar nicht übel nehmen, wenn er das, was du ihm davon erzähltest, nicht geglaubt hat — das ist noch ganz anderen, viel älteren und klügeren Menschen so gegangen; ich habe es oft erfahren. Wenn ich mich mit ihnen allen hätte prügeln wollen — du lieber Gott, dann wäre ich ein arger Raufbold geworden und aus den Beleidigungsprozessen gar nicht mehr herausgekommen. Denn was ich da unten zwischen den Steinen alles gesehen habe, ist wunderbar genug und klingt oft ganz unglaublich. Wenn ich es nicht selbst vor meinen eigenen Augen gehabt hätte, würde ich es vielleicht auch für Schwindel halten, wenn man es mir erzählte. Nein — du hast deinen Freund Rudi zu Unrecht verdroschen. Aber du scheinst ja dabei auch allerhand abgekriegt zu haben.«

Zwischen den Zähnen stieß Klaus hervor: »Das meiste habe ich ihm aber verpasst. Der hat erst mal genug.« Aber er war nachdenklich geworden. Der Großvater war doch ein patenter Kerl. Der konnte einem alles sofort klarmachen. Dass er selbst auch gar nicht daran gedacht hatte! Natürlich konnte der Rudi nichts davon wissen, was da unten im Bruch zwischen den Steinen los war — er hatte ja nie etwas davon zu sehen bekommen! Nun wusste der Junge auf einmal, wie er den ungläubigen Freund, der ihn mit seinen höhnischen Zweifeln so gereizt und herausgefordert hatte, viel besser und auf anständigere Weise hätte überzeugen können. Dem musste das, wovon er keine Ahnung hatte und haben konnte, erst einmal richtig gezeigt und erklärt werden. Aber dazu brauchte man den Großvater.

»Na, Klaus«, sagte der alte Steinbrecher wieder, »hab’ ich nicht recht? Jemandem, der von einer Sache noch nichts weiß und der vielleicht über etwas spottet, was er nicht kennt, dem soll man deswegen nicht gleich die Faust auf die Nase setzen. Prügel können nicht von der Wahrheit einer Behauptung überzeugen. Die muss man durch Tatsachen beweisen. Und ich denke, daran fehlt es uns nicht.«

»Großvater«, bat Klaus, »darf ich dem Rudi mal deine Sammlungen zeigen, oder … weißt du was?« Der Junge wurde ganz eifrig. »Am besten wäre es, wenn du uns, dem Rudi und mir, mal genau erzählen wolltest, was du bei deiner Arbeit im Steinbruch alles erlebt hast.«

Der Alte schmunzelte:

»Gut, mein Junge — das will ich gern tun. Aber erst musst du wohl deinen Freund wieder versöhnen nach der Tracht Prügel, die du ihm verpasst hast. Meinst du nicht? Sonst wird er sich weder von dir noch von mir auch nur ein Wörtchen erzählen lassen.«

Klaus machte zuerst ein etwas betretenes Gesicht. Wenn er auch einsah, dass er im Unrecht war, so lag ihm nichts daran, das eingestehen zu sollen. Und für rührende Versöhnungsszenen hatte er schon ganz und gar nichts übrig. Aber schließlich siegte sein Gerechtigkeitsgefühl und er sagte rasch:

»Na ja — ach, lass nur, Großvater — ich weiß schon, wie ich den Rudi wieder rumkriege. Er ist ein begeisterter Briefmarkensammler und schon lange scharf auf eine von meinen Dubletten …«

Am anderen Tage war die durch den vom Großvater Fischer entdeckten Urmenschen so schwer erschütterte Freundschaft zwischen den beiden Jungen wieder befestigt. Zwar hatte Rudi Winter zunächst allen Annäherungs- und Versöhnungsversuchen, zu denen Klaus sich aus nicht ganz leichtem Herzen, aber zur Beruhigung seines mahnenden Gewissens entschlossen hatte, hartnäckig trotzenden Widerstand entgegengesetzt. Als dann aber die von ihm leidenschaftlich begehrte und gesuchte Thurn-und-Taxis-Marke* zwischen den eifrig werbenden Worten des um Wiedergutmachung seines Unrechtes bemühten Klaus auftauchte, die er dem Freunde anbot, da wurde der gutmütige Rudi doch weich und gab nach.

Am nächsten Abend saßen die Jungen einträchtig nebeneinander in der kleinen, gemütlichen Stube des alten Fischer, in der es aussah wie in einem Museum. An den Wänden entlang ragten hohe Regale zwischen ein paar Vitrinen, und überall standen oder lagen Feuersteine, Tierzähne, Schneckengehäuse, Knochenteile, große und kleine Steinbrocken mit Abdrücken von Blättern, Farnen, Moosen, Vogelfedern und anderen Dingen. Jeder Gegenstand trug einen Zettel, auf dem der Tag und der Ort angegeben war, an dem der Fund gemacht worden war.

Rudi sah sich das alles mit großen, erstaunten Augen an, während Klaus, dem es längst nichts Neues mehr war, mit einem Gesicht neben ihm stand, als hätte er selbst diese Dinge gefunden und gesammelt. Der Großvater lehnte am Ofen und rauchte seine Pfeife. Er konnte es ruhig seinem kleinen Enkel überlassen, die nötigen Erklärungen zu geben, denn der verstand schon etwas davon.

Schließlich, als Rudi alles ganz genau besichtigt hatte, wandte er sich begeistert an den alten Mann: »Das ist ja wirklich wunderbar, Herr Fischer. Aber ich kann es mir noch immer nicht ganz erklären, wie es kommt, dass Sie das alles in den Steinen gefunden haben, und wie die Sachen da hineingekommen sind.

Der Steinbrecher sah ihn lächeln an. »Na also — dann hör mal gut zu, mein Junge — ich will euch jetzt davon erzählen.«

Er steckte sich eine neue Pfeife an, machte es sich in seinem Lehnstuhl am Ofen bequem, während die Jungens sich vor ihn setzten, und begann:

»Als ich noch lange nicht so alt war wie ihr, musste ich meinem Vater, der in einem unserer Weimarer Steinbrüche arbeitete, täglich sein Mittagessen bringen; denn damals gab es noch keine Werkküchen oder Betriebskantinen wie heute. Ich war mit meinen sechs Jahren ein fixes und strammes Kerlchen, gerade zur Schule gekommen und wusste noch nicht viel von dem, was da unten in der Erde eigentlich los war, denn wir Abc-Schützen hörten im Unterricht der Volksschule vom Lehrer nichts darüber.

Aber ich kannte nichts Schöneres, als an den Lagerplätzen der gebrochenen Steine oder an den Stellen, wo sich der Abraum aus den Steinbrüchen und Kiesgruben bergehoch türmte, nach irgendwelchen interessanten versteinerten Dingen zu suchen, die dort massenweise herumlagen.

Da gab es Muscheln in allen Größen, Knochen jeder Art und Feuersteine, und oft stromerte ich, während der Vater in der Mittagspause beim Essen saß, im Steinbruch herum, um einen neuen Fund aufzustöbern.

Auf diese Weise erschien mir die schwere Arbeit eines Steinbrechers als eine ganz besonders interessante und geheimnisvolle, und da unsere Familie zu Hause so groß war, dass jeder von uns sieben Brüdern schon zeitig daran denken musste, sich sein Brot zu verdienen, stand es bald für mich fest: Ich würde auch eines Tages hier unten stehen wie der Vater und dabei meinen Wissensdurst nach den Dingen, die da tief in den Stein gebettet lagen, am besten befriedigen können; denn an ein Studium der Naturwissenschaften, von dem ich wohl heimlich manchmal träumte, war natürlich nicht zu denken. Dazu hatten meine Eltern nicht Geld genug, und die Einrichtung einer Arbeiter-und-Bauern-Fakultät* an unseren Hochschulen, so wie sie heute besteht, kannte man in meiner Kindheit noch nicht. Ich musste froh sein, wenn ich überhaupt die einfachste Schulbildung erhalten konnte. Als ich dann meine drei Jahre Lehrzeit hinter mich gebracht hatte, tat ich mich mit meinen Brüdern zusammen. Wir kauften das nötige Land zu den paar Äckern, die dem Vater schon gehörten, und begründeten einen eigenen Steinbruchbetrieb, denn wir hatten keine Lust, für den Geldbeutel fremder Leute unsere Knochen in Gefahr zu bringen, die ja gerade in diesem Beruf täglich und stündlich zu fürchten ist. Und Steine gab es genug in der Erde.

Nun müsst ihr daran denken, dass unsere kleine Ilm nicht immer das bescheidene Flüsschen gewesen ist, das man früher wegen seines unscheinbaren Wasserlaufes die ›Thüringer Dachrinne‹ nannte. Sie war in der Urzeit der Menschen ein recht beachtlicher Strom und breiter als heute die Elbe oder der Rhein. An ihren Ufern hauste der urgeschichtliche Mensch, der an seinen Jagd- und Lagerplätzen das erlegte Wild briet und verzehrte. Die Knochen und andere Überreste seiner Mahlzeiten warf er in der Umgebung der Feuerstellen beiseite oder in das Wasser von benachbarten Tümpeln und Teichen.

Wenn dann das Land in der Regenzeit zu feucht wurde oder der Fluss die Ufer überschwemmte, suchten die frühen Bewohner dieser Gegend sich andere, trockenere Wohngelegenheiten. Die alten Lagerplätze wurden mit allem, was auf ihnen wuchs oder herumlag, vom Wasser bedeckt, das im Sommer wieder austrocknete und allmählich die Steinmasse des Travertins zurückließ, aus der sich unsere Ehringsdorfer Steinbrüche zum größten Teil zusammensetzen.«

»Herr Fischer«, fragte Rudi, dessen schmales, braunes Knabengesicht mit den klugen, dunklen Augen sich bei der Erzählung des alten Mannes in aufmerksamem Eifer zu röten begann, »was heißt denn eigentlich Travertin?«

»Travertin ist die Bezeichnung für unseren Kalktuffstein, der schon den alten Römern als begehrter Baustoff bekannt war. Sie nannten ihn lapis tiburtinus, den Stein vom Tiber, in dessen Quellgebiet, den Abruzzen, er schon zur Zeit der römischen Kaiser gefunden und gebrochen wurde, die ihn für die Prachtbauten der Hauptstadt ihres großen Weltreiches mit Vorliebe benutzen.

Die Entstehung des Travertin in unserer Gegend bei Ehringsdorf müsst ihr euch so vorstellen: Von den Hängen des Ilmtales flossen Quellen als schmale Rinnsale mit oft wechselndem Lauf in die flache Landschaft der Umgebung hinab und bildeten darin an verschiedenen Stellen kleine Teiche und Tümpel, in denen Algen, Moose und andere Wasserpflanzen wuchsen und deren Ränder mit Erlen, Weiden und Schilf bestanden waren. In der feuchten Jahreszeit wurden große Teile der Landschaft vom Wasser überrieselt, das im Sommer wieder austrocknete, während sich an anderen Stellen neue Teiche bildeten. Von dem im Wasser enthaltenen Kalk wurden dadurch die Pflanzen allmählich mit einer feinen Kruste überzogen, die auch an den Blättern saß, mit denen sich im Herbst der Boden bedeckte. So entstand Schicht auf Schicht ein im Lauf der langen Zeit immer dichter werdendes Kalklager, das schließlich zu festen Steinbänken zusammenwuchs, in welche die von den Urmenschen fortgeworfenen Tierknochen und andere Reste des damaligen Lebens auf der Erde allmählich eingebettet wurden.

Wenn die Quellen auf den Höhen durch mangelnden Zufluss im Sommer versiegten, trockneten die Teiche aus und der auf ihrem Grunde entstandene Schlamm verhärtete sich. Die warme Jahreszeit lockte den Urmenschen an die alten Jagd- und Lagerplätze zurück, das Leben begann von neuem und hinterließ seine Spuren mit ausgebrannten Lagerfeuern, Überresten von erlegten Tieren, denen unsere ältesten Vorfahren bei ihren Mahlzeiten die Knochen zerschlugen, um das Mark daraus zu saugen, mit Feuersteinen, die sie zu allerlei Gerätschaften verarbeiteten, und mit hölzernen Wühlstöcken, die sie zum Ausgraben von Wurzeln verwendeten. Alles das wurde, wenn der Mensch sich vor den Naturgewalten wieder einmal in Sicherheit bringen und seine Wohnung verlassen musste, an seinem Platz zurückgelassen und von Schlamm und Kalk überzogen. Diese Entwicklung wurde durch die Einwirkungen der letzten Eiszeit unterbrochen. Klimaschwankungen brachten die Quellen des Ilmtals wieder zum Fließen, und der ganze Vorgang wiederholte sich mit der Bildung der zweiten Travertinschicht, bis das Eis aus dem Norden noch einmal vorrückte und neue Erdschichten bildete.«