Местами книга читается весьма непросто, однако с самого начала становится понятно, что дочитать её нужно обязательно.

Помимо понимания позднесоветской системы прочтение книги приводит и к частичному пониманию современного российского общества - последнее советское поколение никуда не исчезло, довольно большой процент населения России - это его представители.

Хочется иногда прочитать страшно умное что-нибудь. Мир так сложен и разнообразен, взглядов и мнений такое множество, что грех будет отрицать накопленное человечеством знание и не попытаться им проникнуться хоть в какой-то мере. Все советское для меня, как человека постсоветского пространства, воспринимается как антиинтересное, античеловеческое, антиживое. Ныне живущих примеров-лиц все еще слишком много. Такое ощущение, что их мышление – это мышление динозавров. Эпоха ушла, а они все еще охотятся за мамонтами и существуют по принципу «так надо».

Также мне заведомо интересен был текст, так как есть у меня подруга из поколения старой закалки, с которой мы сильно поначалу спорили о советском времени. Насколько был там счастлив человек, из чего слагалось счастье, достаток, чувство безопасности (которое, по ее словам, было). Мои знания и понимание советского времени слагаются из сведений учебников истории, из леденящих душу сюжетов художественной литературы писателей-диссидентов, судеб поэтов серебряного века, из событий «ночи расстрелянных поэтов» канувших в небытие более ста белорусских деятелей культуры от рук чекистов. И я воспринимаю те времена как отнюдь не радостные и счастливые, по моему мнению, они для меня максимально мрачные и удручающие.

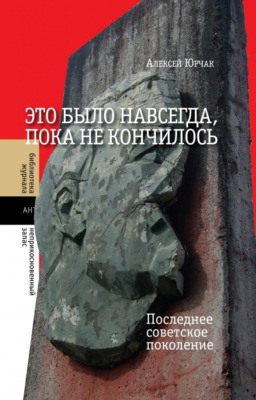

И вот благословение небес: книга американского автора русского происхождения Алексея Юрчака готова пролить свет на вопрос, что же произошло с советским союзом, что он взял и развалился. Логично, что в объемном тексте должно проанализировано советское бытие и подойти к тому, что случилось в конце. В принципе, это я и получила, однако книга произвела впечатление полного недоумения от способа мышления автора и от птичье-русского языка, которым пишет автор Алексей.

Верно подсказал мне автор: неверно рассматривать ссср как бинарную модель общества «правда-ложь», «свобода-ограничения», «официальная культура — контркультура» и т.д. А ведь и правда для людей того времени советская действительность была полной смыслов – в личной жизни уж точно.

Комсомольцы и все советские люди (их автор называет «публика») от мала до велика жили в условиях т.н. вненаходимости. Они жили по правилам, соблюдали коммунистические ритуалы. Форма ритуалов для них сохранялась официальной, но смысл они вкладывали свой собственный.

Также советская общественная политика предполагала всестороннее развитие человека. С одной стороны, государство предполагала ограничение его, но, с другой стороны, давало возможности для большого количества интерпретаций досуга и всей личной жизни. Что способствовало инакомыслию в некотором роде.

Репрезентация аудитории, на которых построено социаологическое исследование и выводы, состоит из десятка (!) молодых людей. На основе сохранившейся их личной переписки и живых интервью для автора – сделаны выводы о восприятии советской действительности всего населения ссср. Целые главы построены на письмах двух парней - и по ним сделаны выводы об отношении к рок- музыке советской аудитории.

Книга должна была пролить свет на то, почему ссср развалился. А я прочитала про то, как отдельные граждане относились к этому ссср и как осмысливали коммунистический язык и ритуалы.

Книга написана почти тем самым «дубовым», «кондовым» языком, который она описывает. Это язык эдакой гипернаучности, дотошных определений, переопределений, уточнений, переуточнений. В университете научный руководитель будет счастлив принять диплом в таком стиле от старательного студента. Диплом, который будет пылиться в архиве и сфера применения которого в лучшем случае сведется к отправлению на макулатуру.

Каждая последующая глава по десять раз перемалывает и повторяет предыдущие авторские аксиомы. И новыми словами, и старыми словами, и синонимами, и прямыми самоцитатами, и сносками, и еще раз сносками на те сноски. Порой ловишь себя на мысли, что это какой-то прикол.

А когда мы пробирались и добрались до почти конца: всё, что хотел сказать автор, он снова другими словами пересказал в заключении. Я сделала вывод, что американский автор русского происхождения просто объелся бургеров - и стал типичным американцем с типичной манерой подачи информации в виде пережевывания бесконечной жвачки.

Прочитать эту книгу – подвиг. По советским меркам. Непосильная, но выполненная задача. Я справилась.

Идет охота на волков, идет охота! На серых хищников - матерых и щенков Кричат загонщики, и лают псы до рвоты Кровь на снегу и пятна красные флажков

Начинала читать книгу с девизом: Что нас не убивает, делает нас сильнее. Мой порог вхождения в эту книгу был высоким, мне удалось перебраться только к 3 главе, с этой главы мне стало понятно и интересно. Начало это просто мрак.

Я бы назвала эту книгу небольшой экскурсией в 70- 80-ые года, жизнь последнего советского поколения, кто не просто успел родиться в той стране, а успел в ней повзрослеть и сформироваться, как раз до начала ее неожиданного конца. Многие люди вспоминают с ностальгией не государственную систему, а ту неповторимую атмосферу единения. Дворец пионеров, литературный и археологический кружок, кафе Сайгон, музыкальные «тусовки» - это действительно было классно.

В начале книги, очень заумно рассказано про то, как важно было придерживаться одной манеры в газетах, в выступлениях лидеров партии, у памятников Ленину тоже были одни позы, которые строго исполнялись. Теперь понятно, почему Ленин во всех городах в одной позе. Рисовать Ленина тоже не стоит, его надо рисовать только очень хорошо, по трафарету. Товарищи, не двигаем фундамент.

Хрущев во время выступлений всегда читал по бумажке. Лишь иногда он мог вдруг сказать: «А теперь позвольте мне отойти от текста» —Тем не менее, он прекрасно понимал, что это отклонение от нормы, и старался им не злоупотреблять. Брежнева вообще никогда не отступал [от написанного текста]. Он боялся выйти за рамки общепринятой нормы и нарушить четкость партийного языка.

Большинству советских граждан, принимавших участие в выборах, было не столь важно, за кого именно они голосуют. Многим имя кандидата было вообще незнакомо, и они впервые сталкивались с ним в непосредственный в момент голосования.

“Ребята, послушайте. Предлагаю записать в протоколе, что мы обсудили то-то и то-то и приняли такое-то решение. Не проводя обсуждения. Я же прекрасно понимаю, что всем пора домой”».

Безответственно было бы отрицать, что советская система причинила массу страданий миллионам людей, что она подавляла личность и ограничивала свободы. Огромное количество людей жили «вне», они занимались тем что приносило удовольствие. Для многих нормальная жизнь была интересной, наполненной и относительно свободной — «жизнью со смыслом». Демонстрация была еще одним праздником, на котором можно было встретиться с друзьями и знакомыми и вместе повеселиться.

Советскую систему как таковую никто не критиковал — не только потому, что этого не следовало делать по идеологическим причинам, но и потому, что это казалось неинтересным.

Автор приводит в пример, быт молодежи в крупных городов, я не думаю, что так интересно и увлекательно жил весь Советский союз. Конечно, то что молодые люди могли один день работать в котельной, а потом три дня проводить время в Сайгоне и им хватало денег на жизнь, меня впечатлило. Я тоже так хочу. И хотя оклад работника котельной был ниже любых других, он позволял поддерживать вполне приемлемое существование, поскольку прожиточный минимум в Советском Союзе был невысоким, а базовые нужды субсидировались государством.

Сидеть вокруг костра, читать стихи Мандельштама, Ахматовой, Гумилева, петь песни Галича и Высоцкого. Сплоченность и дружба, общие интересы, как это все романтично.

Самое страшное, что у нас могло быть, — это перепечатка песни Галича или стихотворения Бродского. И мы, естественно, ими обменивались. Но арестовывать нас за это? Кому это было нужно? То, что мы делали, было несерьезно.

Ох, уж этот запад, свел с ума молодежь, включаем джаз.

«Запад» был особым воображаемым пространством, которое мы будем называть воображаемым Западом. Иногда джаз терпели или даже называли примером положительного культурного влияния, подчеркивая его происхождение из музыки простого рабочего люда и бесправных рабов Америки. В других случаях джаз осуждался как пример буржуазного псевдоискусства, утратившего связь с реализмом народной культуры

Укладывал русые кудри в кок а-ля Пресли. Длинная челка поднималась надо лбом и закреплялась. Только не лаком или муссом, которых в СССР пока не было, а… сахарным сиропом.

Стиляги - это дети красной элиты, которым давали деньги и защиту. Семьи, где было на что купить и было кому защитить от милиции, КГБ и комсомола. Стилягой могли быть только богатые молодые люди. У которых были деньги на швей или был доступ к западным магазинам. Поэтому стилягами были обычно дети коммунистов, чиновников и бюрократов, что называется белая кость, аристократия Советского Союза, которых не тронешь.

Комсомольские патрули, появившиеся в те годы на улицах больших городов для борьбы с подобными явлениями, тоже обращали внимание в первую очередь именно на молодежь с особо «вызывающим видом». Одного ленинградского стилягу задержали за то, что на нем был одет «броский» американский пиджак с большой эмблемой «Dunlop», на которой были изображены желто-красные тигры, прыгающие сквозь черные шины. Другого остановили за «попугайский» вид — слишком яркую одежду и экстравагантную прическу.

А журнал "Крокодил" вместе с горячими комсомольцами и простым народом, продолжал гневаться, изобличать, и сочинять все новые частушки про стиляг.

Рок на костях.

Берем два проигрывателя: пластинка-оригинал проигрывалась на первом проигрывателе, электрический сигнал с головки-звукоснимателя усиливался и через специальное устройство преобразовывался в механический сигнал, управляющий движением нагретой сапфировой иглы или резца на втором проигрывателе, где крутилась пластинка, вырезанная из рентгеновского снимка. Горячая игла нарезала новые канавки на ее твердой полированной поверхности, покрытой светочувствительной эмульсией, копируя звуковые дорожки с оригинала

Подождите, серьезно, вау, я в шоке от этого способа. Рок на костях, звучит так круто, хочу создать музыкальную группу с таким названием.

В начале 1980-х смерть высокопоставленных лиц из партийно-государственного руководства вдруг превратилась в необычно частое явление повседневности. В течение чуть более трех лет, с января 1982-го по март 1985-го, в среднем каждые полгода умирал один член или кандидат в члены политбюро. Я просто захотела это упомянуть, потому что мне мама всегда говорила, что они в школе радовались выходному дню.

— Какая жизнь будет при коммунизме? — У каждого будет личный телевизор и личный вертолет. Если по телевизору объявят, что в Свердловске продают молоко, любой сможет сесть в личный вертолет и полететь в Свердловск за молоком.

Почему же все-таки распался СССР, такая крепкая и прочная система? Ответа в книги, я не получила, если кратко описать все эти 600 страниц, то все просто жили и радовались, тем вещам, которые им были приятны.

Так как я родилась, после распада, я спросила пару знакомых, рожденных в 50 -60 годах.

Как вы удумаете, почему распался СССР? Я получила один ответ, все развалил и продал Горбачев и жена его. Конец.

*Читать, включив старые альбомы Аквариума*

Мы предпочитаем наше определение, согласно которому последними истинно советскими людьми являются те, кто не просто успел родиться в той стране, а успел в ней повзрослеть и сформироваться как раз до начала ее неожиданного конца.

Первое впечатление от книги ужасное. Как будто автор забыл закрыть кран (или даже преднамеренно этого не сделал), и льёт воду без счёту. Почти каждая фраза повторяется в тексте два-три раза, причём идёт друг за другом, как будто читатель настолько туп, что не поймёт даже после пятидесятого повтора. Меня сразу же сразили наповал фразой «как "приспособленчество" и "конформизм"», учитывая тот факт, что конформизм и значит "приспособленчество". И так на протяжении всего текста. Посчитайте количество упоминаний слова «парадокс»... От главы к главе мой мозг оказался просто не в состоянии сосредоточиться на смысле текста, а занимался более интересным делом: всё время считал. Например, сколько раз за страницу упоминается «констатирующая» и «перформативная» составляющая. Ну то есть буквально на один абзац (включая название) – 6 повторов одного, 6 другого и 3 раза слово «вариант». О каком смысле тут может идти речь, если с каждым новым повтором мне всё больше казалось, что это какой-то претенциозный фарс. И на второй такой странице я уже заходилась в истеричном хохоте. Вот анализ одного абзаца:

А вы сможете сосредоточиться на смысле, читая такой текст? Ладно, осилив худо-бедно первую часть, я перешла ко второй. Спасибо за пересказ к/ф «Ирония судьбы, или С легким паром» (этот фильм старше моей мамы, так что я его не смотрела). Здесь автор пытается аргументировать выдвинутую ранее гипотезу, противопоставляя своё мнение примерам Оруэла и Эпштейна, считавших наличие прямой зависимости формирования смыслов от контроля языка, а при дополнении его формами ритуальными и визуальными элементами рождающую возможность завладеть массовым сознанием. Потому что ленивый массовый мозг не хочет думать, он с лёгкостью передаёт себя в руки того, кто подумает за него. Об этом можно почитать Хосе Ортега-и-Гассет - Восстание масс или Тод Штрассер - Волна .

Октябрята ОрлятаПионеры Первые Комсомольцы – так выглядит идеология красного знамени советского союза. «Обычно эти люди быстро усваивали, что при точном воспроизводстве формальной стороны авторитетного дискурса и идеологических ритуалов у них появлялась возможность заниматься не только «чисто идеологическими мероприятиями», но и «осмысленной деятельностью».

С одной стороны мне понятно стремление автора этой монографии представить иной взгляд на сложившуюся традицию показывать советское время, как период тоталитарного подчинения системе, представив, что на самом деле именно эта утилитарность и ритуализированность сделала возможным выход из этой системы. Но методы, какими достигается результат... Я просто ору с этих ниагарских водопадов, льющихся как из рога изобилия из под пера автора. Он не только написал эту книгу на английском языке, он ещё умудрился переписать (= написать её заново), во время попытки перевода. Как же надо любить своё детище, не будучи при этом Набоковым?

Признаюсь, я не ожидала от этой работы лингвистического анализа, и пожалуй добавлю за это дополнительный балл к оценке.

В 1920-х годах Марр писал: новое учение о языке требует «…особенно и прежде всего нового лингвистического мышления. Надо переучиваться в самой основе нашего отношения к языку и к его явлениям, надо научиться по-новому думать, а кто имел несчастье раньше быть специалистом и работать на путях старого учения об языках, надо перейти к иному «думанию» … Новое учение о языке требует отречения не только от старого научного, но и от старого общественного мышления».

Читая эти строчки спустя век после их написания, осознаёшь, что постоянная борьба с феминитивами и заимствованиями связана с попытками перекроить действительность (обратите внимание на главу, где описывается Сталин, взявший на себя функцию редактора всея совета). Юрчак говорит о том, что такая унификация привела к проблеме создания нового – раз за разом все цитировали авторитетные источники, перестав создавать что-то своё. И мы действительно видим последствия – если обращаться к источникам советского времени, то на каждой странице будут ссылки на работы Ленина, Сталина или Маркса, с их обязательным цитированием. Сейчас я бы пометила это всё как спам. Совершенно непонятно зачем мне эти цитаты в статье про романтизм Гофмана.

Приступая к третьей главе, я задумалась о частотности упоминания в этом месяце В. Пелевина в окружающем меня информационном поле. Конечно это связано с выходом очередной его книги, но так же его способностью фиксировать в романах важнейшие маркеры эпохи. Вот и Юрчак выделил роман «Generation П» за ироничное описание результата перформативного сдвига советского дискурса. «Напомним, что перформативный сдвиг заключался в том, что важность перформативной составляющей смысла идеологических высказываний постепенно нарастала, а констатирующей составляющей уменьшалась. Всем важнее было, как ты говоришь, а не что ты говоришь».

На примере Андрея, Маши и других персонажей, унифицированных, безфамильных, Юрчак показывает как меняется личность при включении в систему с чёткими правилами, и как страх «Быть не таким как все» лишает индивидуальности. А Ленин всё ещё с нами. Полистайте фотографии Дмитрия Маркова.

Тем не менее Юрчак продолжает меня удивлять. Шапочно пробежавшись по «активистам» и «диссидентам», он начинает свою четвёртую главу с цитат эмигрантов: Бродского и Довлатова. Мне даже захотелось вновь обратиться к их текстам, очень люблю Нобелевскую лекцию Иосифа Бродского. Таким образом он подводит нас, его читателей. к анализу существования «вне системы» при этом находясь в ней. Клубы, кафе, неформалы. Музыка и коллекционирование западных артефактов, и снова контроль языка:

А где «лейбл»? Как на Соньку все набросились: «Как ты выражаешься, мы тебя не этому учили, что это еще за “лейбл”?» Сонька чуть не плачет и объясняет, что «лейбл» — это такая маленькая этикетка, которая есть на каждой фирменной вещи, и что в этом году ей подарили привозной батник и там «лейбл» был.

И как же я обрадовалась, когда это наконец-то закончилось!

Книга оказалась немного более антропологической чем я ожидала. Честно говоря, поначалу буквально через нее продиралась, потому что слишком уж много теоретической и методологической проблематики, а вот "земной" конкретики, наоборот, маловато. Потом "рамка" в голове устаканилась и дело пошло веселее, хотя я все еще считаю что надо было бы позвать в соавторы этнографа или историка - тогда довольных читателей было бы точно больше: потому что процент исторического контекста был бы выше, а стиль, возможно, стал бы менее академическим. Но предположим что кто-то захочет продолжить изыскания, имея ввиду предложенный автором чрезвычайно продуктивный тезис о том что человек эпохи позднего социализма одновременно вполне осознавал себя ее частью и зачастую весьма позитивно воспринимал очень многие ее проявления, а с другой стороны столь же зачастую не придерживался тех идеологических и моральных норм, которые предлагала ему политическая система

.

Тезис этот подкупает с одной стороны тем что принадлежит исследователю "внутри системы", который вполне убедительно доказывает что "классическая" теория либерального общества здесь не работает, а точнее работает некорректно. А с другой - он опирается в основном на "языковой материал" того самого "последнего советского поколения" и потому страдает определенной уязвимостью. Вот тут и пригодился бы напарник-историк:)

Но в целом книгу оцениваю скорее положительно, как повод задуматься и поговорить об этом с родителями, которые родились в 1960-е, и сравнить их восприятиес позицией автора.

Книга первоначально была издана на английском языке. Сами догадайтесь для кого она была написана.

Профессору Калифорнийского университета в Беркли не нужно объяснять людям, родившимся в 60-80 годы в СССР, как они жили, о чём думали и на что надеялись, чего боялись. Он писал эту книгу после продолжительной жизни в США и для читателей в США. Они там смотрят на прошлое жителей постсоветского пространства как на музейный экспонат наподобие племени Майя,как на объект для проведения исследований, материал для которых извлекается из пыльного ящика, а выводы публикуются весьма избирательно.

Плохие анекдоты не стоят того, чтоб их пересказывали. Чтобы понимать эпоху нужно существовать внутри этой эпохи.

Arvustused raamatule «Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение», lehekülg 3, 27 ülevaadet