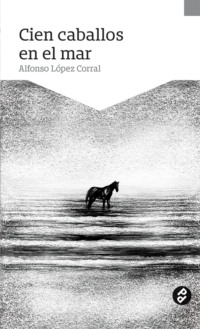

Loe raamatut: «Cien caballos en el mar»

A Liz y Sara, hojitas de olivo.

Como música de fondo, en los abismos de las alcantarillas resuenan las aguas residuales en las que dos clanes de ratas luchan a muerte. ¡Qué día más espléndido, el de hoy!

BOHUMIL HRABAL

Una soledad demasiado ruidosa

LA CARRETERA

DEL SUR DE SONORA

Nos detuvimos justo bajo la señal que nos deseaba buen viaje entre los límites de Sinaloa y Sonora. Nos dirigíamos al Norte, pero antes de cruzar teníamos que pasar el retén militar con el que nos despedían los sinalocos, como les decía Jorge a los sinaloenses.

—Aquí nos van a hallar —dijo Jorge cuando vio que tras la curva todavía faltaba como un kilómetro para llegar al punto de inspección.

—Mala suerte —se me ocurrió decirle. Eso era si te tocaba hacer fila y perder un par de horas en una carretera federal.

Mala suerte porque algunas veces el retén estaba libre y los guachos ni siquiera se acercaban a tu ventana a preguntar procedencia y destino.

Apagué el aire acondicionado a pesar de que afuera estábamos arriba de cuarenta y el sol, al poniente, comenzaba a meterse a la cabina.

Jorge se sacó la gorra que tenía metida hasta los ojos y volvió a girar la perilla del aire. No podía sacarse la cruda del cuerpo y sentir el calor lo había puesto a punto del vómito, con arcadas como si tuviera metido en el hocico el cepillo de dientes.

—Para qué tomas si luego no te la acabas con la cruda. De a tiro la chingas, ni cuando trabajamos dejas el pedo —le reproché.

—Aguanto la cruda, pero no con calor —se defendió.

—Pues te chingas, porque esta mugre se está calentando y si dejo puesto el aire se truena el motor. Ahorita que agarremos carretera de nuevo lo prendo —dije y lo apagué mientras contaba los segundos que tardaba en detenerse el abanico del motor.

Jorge hizo una mueca desagradable para adelantarme su burla:

—¿Estamos arriba de una nube o qué, macanas?

—Sabes a qué me refiero —respondí ahora malhumorado, deseando que el mamoncito le siguiera para bajarlo y mandarlo a pata.

Pero no dijo nada. Escondió la cabeza entre la gorra, torció el pescuezo y lo acomodó con todo y cabeza entre el respaldo del asiento y la puerta, de manera que la columna del cinturón le quedó justo en el cogote, como si quisiera ahorcarse con el cinto.

Encendí la radio y me puse a sintonizar estaciones en un intento de distraerme y aguantar las dos o tres horas que esperaríamos en la fila. Eso nada más para llegar al punto y retomar la carretera. Si nos tocaba revisión era otra cosa, porque hasta podían desarmarnos el carro.

—¿Por qué no usan perros como los gringos? —le pregunté una vez a un sardo que tenía cara de buena onda. A un malencarado no le hubiera dado ni los buenos días, porque capaz y me desarmaban a mí también.

—Porque salimos más baratos nosotros —respondió sin fingir la sonrisa.

Jorge decía que ni siquiera era cuestión de suerte. Le molestaba esa palabra. Si te agarran no es por mala suerte. Un clavo bien clavado no lo halla ni Dios Padre con malilla —mencionaba a Dios cuando quería dar a entender que no podía estar equivocado con lo que decía—. Los guachos escogen el carro a revisar según la marca que les dieron en el pitazo. Decía que los mismos malandros daban pitazos para torcer a la competencia, a veces también sacrificaban un carro para pasar un clavo más grande en otro carro. Dependía de los conectes que tuvieras y del dinero que repartieras para arreglarte. No se trataba de suerte.

—¿Y los poquiteros? ¿Y los que trabajan por su cuenta haciendo su luchita? —pregunté esa vez.

—Depende —dijo.

—¿De qué?

—De qué tanta confianza le tengas a tu proveedor, al que te la surte. Pero no se trata de suerte.

Me fijé en la aguja de la temperatura. Comenzaba a trepar su primera rayita. Traía un galón de agua y uno de anticongelante, pero si se calentaba no me iban a servir de mucho. Tenía que llegar al menos hasta la zona de revisión, ahí podría enfriar el motor y echarle otra bolsita de sellador al radiador. Con suerte y dábamos lástima a los soldados y nos dejaban pasar.

—¿Ya mero? —preguntó Jorge sin sacar la cabeza de la gorra.

—¡Ja! —me burlé mientras miraba la fila interminable de carros.

Aproveché que no nos movíamos para bajarme y revisar si tiraba agua el radiador. Me agaché, metí la cabeza debajo de la defensa y no vi agua en el pavimento. Buena señal. Levanté el cofre y noté, escuché, que del ánfora provenía un silbido, como si comenzara a hervir la calentadera. La fuga seguía del mismo tamaño, no lo suficientemente grande para tirar agua a chorros sino puro vapor; pero el motor encendido sin marcha podía calentarse de manera que la presión le hiciera un boquete a la fisura del ánfora.

Cerré el cofre y ya me volvía a la troca cuando me hablaron.

—¿Se calentó?

Por el tono de la voz volteé esperando encontrarme a un viejo, pensé en un trailero, pero en lugar de eso vi a un morro de unos veinte años, con el pelo casi a rape, barba de tres días, la camisa desfajada y unos zapatos de cuero rojo estilo Aladino, muy a la moda.

—Nomás checando —dije mientras abría la puerta.

—Está perrona la clásica.

—¿La troca dices?

—Sí, la forona.

—Es noventa, no tiene nada de clásica —le dije queriendo cortar el rollo. No tenía ganas de hablar con nadie.

—¿Cómo no? Tiene veinticinco años y está enterita. Ya no las hacen así de cuerudas —dijo.

—Con gusto… —dije y me interrumpí.

—¿Con gusto qué? —preguntó y enseguida agregó como si me hubiera leído el pensamiento—: ¿Con gusto la cambias por una nueva? —abrió un poco la boca intentando sonreír y alcancé a mirar dos coronas doradas, una a cada lado inferior, en lugar de muelas. Ya no estaba completo ese compa.

—Sí, con gusto la cambio por una del año.

—¿Como esa? —dijo mientras señalaba hacia una Lobo King Ranch nuevecita que estaba detrás de la nuestra.

—Como esa mera —dije.

—Te la cambio —dijo y volvió a hacer el intento de sonreír, pero parecía que eso no era lo suyo. No se veía de muchos años, pero había algo en su finta que te decía que había vivido más que Jorge y yo juntos.

—Házmela buena —respondí siguiéndole la broma.

—No pierda la fe, pariente —dijo y se dio la vuelta para volver a su troca, porque los carros comenzaban a moverse de nuevo.

Lo seguí con la mirada. Cuando abrió la puerta vi que no había nadie más en la cabina, que viajaba solo.

—Pinche Juan —Jorge ya se había incorporado, o la cruda no lo dejaba estar—, eres una doña. Luego luego te pones a sacar chisme.

—Estás loco. El compa me sacó plática. Yo nomás me bajé a checar la troca.

—¿Sí? —dijo con su pinche sonrisa de burla que tanto me sacaba de quicio. Si no fuera por mi amá, hace mucho que lo hubiera dejado comprometido en cualquier lugar—. ¿Y qué te dijo, pues?

—Que me cambia su troca por esta —no quise decirle a Jorge la impresión que me había dado el compa, porque en lugar de ser discreto iba a sacar el cabezón por la ventana y ponerse a zorrearlo descaradamente.

—No seas mamón —dijo y cerró otra vez los ojos.

El tráfico comenzó a fluir cada vez más rápido. Seguro que los guachos habían puesto orden y sacado los tráileres y camiones que siempre invaden el carril de automóviles. A este paso en unos diez minutos estaríamos del otro lado, porque unos cincuenta metros antes de la caseta el carril de automóviles se dividía en dos y avanzaríamos casi libres.

—Nomás no nos vayan a esculcar los pinches guachos —dijo Jorge.

—¿Depende de tu suerte? —me burlé.

De repente me había puesto de buen humor. La aguja de la temperatura se había detenido justo a la mitad y parecía indicar que no nos quedaríamos tirados. Era la perspectiva de que pasaríamos el atascamiento. Me sentía con suerte.

Justo antes de la bifurcación nos detuvimos por completo, pero ya era cuestión de minutos: nada más responder procedencia y destino como tantas veces.

—Oiga, pariente —escuché la misma vieja voz y volteé. El compa casi metía la cabeza por la ventana—, le cambio la troca, pues.

Jorge se sacó de golpe la gorra y nos miró con cara de no saber lo que pasaba.

Pero yo tampoco sabía y sentí un retortijón en el estómago. El mismo que sentía cuando los guachos me preguntaban procedencia y destino.

—¿Qué? —atiné a decir.

—Que le cambio la troca —dijo, y esta vez tampoco pudo sonreír.

Me quedé unos segundos en silencio. No sabía qué responder. Jorge estaba a la expectativa, tratando de adivinar de qué se había perdido mientras reposaba la cruda.

—No juegue, pariente, que le agarro la palabra —le respondí queriendo seguirle otra vez el juego. Deseaba que avanzaran de una vez los carros y quitármelo de encima sin comprometerme a no sabía qué.

—Sí hablo en serio, plebes —volteó a ver a Jorge para incluirlo en la conversación—. Asómate, verás —me exigió, y tuve que sacar la cabeza por la ventana.

Se hizo a un lado la camisa desfajada y entre el cinto y los estampados de la tela brilló la cacha de una pistola.

—Verán —explicó—, yo creo que la fila es porque les dijeron que tienen que esculcar una Lobo como la mía.

—Pues no puedes torcer la suerte. Si te pusieron, te pusieron —habló Jorge aferrándose a lo que siempre decía, a lo único en que creía: que no existía la suerte.

—Primero los tuerzo a ustedes —dijo el compa y se llevó la mano a la cintura como en una película del viejo oeste.

—¡Aguanta, aguanta! —le pedí—. ¿Y qué quieres, pues?

—Que cambiemos de troca antes de que avancemos y nos miren. Si es puro delirio de persecución y pasa la lobona, ahí adelantito cambiamos y hasta los aliviano con una feria, y si no…

—Y si no, nos chingan a nosotros, ¿verdad? —completó Jorge.

—Ándale. Ves cómo sí se puede torcer la suerte.

—No, mi compa. La troca es lo único que nos dejó el jefe cuando se largó. ¿Qué le vamos a decir a la jefa cuando nos vea llegar a pata? —quise ganar tiempo para ver si algo se me ocurría o a Jorge.

—¿O no llegar? —completó Jorge.

—¿Parezco la señorita Laura o qué? —cortó el compa y enarcó más las cejas.

Jorge y yo volteamos a vernos. Quise pensar en un montón de cosas, pero la verdad no se me ocurría nada. Algo me decía que si nos negábamos, el compa nos traqueteaba ahí mismo, al fin que todavía podía correr al monte. Si algo le pasaba a Jorge, mi jefa nunca me lo iba a perdonar, por andarlo sonsacando al chipilón. Apenas iba a abrir la boca para calmarlo y decirle que más valía vivos, pero él ya se estaba apeando de la camioneta.

—Valió verga —escuché que decía.

No me quedó de otra más que seguir a Jorge.

—Pónganse truchas. Voy a un lado suyo, cualquier cosa sospechosa y me los bajo, aunque me chinguen. Si los tuercen, yo les llevo los cigarros, pa´ que vean que soy compa. Nos vemos del otro lado —dijo ahora sí con una sonrisa que más le valía no haber hecho.

—Yo manejo —le dije a Jorge—. Si hay pedo me echo la bronca y tú cuidas a la jefa.

Jorge asintió, dado que la jefa apenas me tragaba porque decía que malencaminaba al Benjamín; sabíamos que el que tenía que lidiarla era él.

El compa avanzó y puse la marcha para seguirlo. Manejaba sin quitar la vista del retrovisor, sin quitarnos la mirada. Llegamos al tope y al compa le tocó el carril izquierdo y a nosotros el derecho. De ahí avanzaríamos casi parejos.

—¿Y si le picas y te metes pa´l monte? Hasta donde topes, de ahí corremos —dijo Jorge.

—Los guachos tienen muy buena puntería y tiran a dar. No veo cómo —respondí.

Las filas se movían casi al mismo tiempo. El compa quedaba por un momento un carro adelante y enseguida nosotros quedábamos por un momento adelante. Me fijé que el compa manejaba con una sonrisita, como si un diablito de caricatura parado en su hombro lo estuviera aconsejando. Ahora miraba al frente. Sabía que ya estábamos encajonados y que no teníamos escapatoria.

Nos emparejamos cuando faltaba un carro de cada fila. El compa volteó a vernos y asintió. Nos había chamaqueado y ni las manos metimos.

Primero avanzamos nosotros. Sería cosa de un segundo porque de inmediato se emparejó la troca y llegamos al mismo tiempo con los soldados.

—¿De dónde vienen? ¿A dónde se dirigen? —preguntó el guacho. Dejé de mirar la troca y volteé a mirar al soldado. Iba a responder, pero Jorge se me adelantó y contestó.

—Le pregunté al conductor —dijo el soldado y calló a Jorge.

Respondí exactamente lo que Jorge, y el oficial nos miró un segundo. Primero a mí y luego a mi hermano.

—¿Es de su propiedad el vehículo? —preguntó y dudé en responder. Había pasado tantas veces por ese lugar y nunca me habían hecho esa pregunta.

Es del trabajo, eso iba a responder, pero el soldado ya no me dejó hablar.

—Pasen a su derecha, por favor —ordenó y dirigió la cabeza hacia un par de soldados que se encontraban libres, o quizá se acababan de desocupar, no sé, pero ellos nos esculcarían hasta encontrar lo que el compa escondía. Ni si quiera sabíamos qué era el clavo. Nos iban a torcer por una carga desconocida.

Me estacioné en una rampa y de inmediato, antes de terminar de bajarnos, uno de los soldados se metió bajo la troca y el otro se metió a la cabina con un desarmador en la mano.

—Mira —señaló Jorge. Al otro lado estaba el compa, mirándonos con su sonrisita siniestra. También le había tocado revisión. En ese momento me pareció angelical la sonrisa de burla de Jorge.

Ya no quise verlo. Me concentré en seguir cada uno de los movimientos de los soldados. Estaba igual o más ansioso que ellos por saber de dónde brotaría el clavo. ¿De un doble fondo en el tanque, en el escape o un guardafango? ¿Del interior de los asientos, del tablero o de las llantas? No tenía ni idea, pero volteaba a mirar el esculque, y los guachos se veían tan seguros de lo que hacían que no dudé de que, en unos minutos, estaría esposado y mi hermano junto conmigo.

Y luego a cantar, pero ¿qué íbamos a cantar? ¿Quién nos iba a creer?

—No quiero saber cómo te hacen hablar estos batos —dijo Jorge, que estaba igual de nervioso que yo y que tampoco se perdía un solo movimiento de los uniformados. Nada más por eso pensé que en cualquier instante nos delataríamos.

—Te aseguro que me van a dar una cachetada para que hable y cien para que me calle —quise bromear con Jorge, pero ni me escuchó.

Luego, vi que uno de los guachos salió de debajo de la troca, se acercó al que estaba en la cabina y le dijo algo. Hasta aquí llegamos, pensé. El otro asintió, salió de la camioneta y se acercó a nosotros.

—Adelante —dijo, y no entendí de inmediato. Mi primer impulso fue caminar hacia donde se veía una puerta abierta, creí que era donde detenían e interrogaban, no sé por qué. Supuse que allí era donde pasaban cosas especiales.

—Que adelante —escuché de nuevo, pero esta vez era la voz de Jorge que me apremiaba y me confundí más.

—Muchas gracias, pueden continuar —dijo muy educado el guacho y casi me oriné encima.

Todavía sin creerlo me monté a la troca, la bajé de la rampa y, mientras esperaba a que Jorge se subiera, miré hacia donde estaba nuestra troca y vi que uno de los soldados sujetaba al compa mientras otro le cinchaba las manos.

Por eso los soldados nos habían dejado ir. No es que no hubieran encontrado nada, es que habían dejado de buscar cuando se dieron cuenta de que en la otra troca habían encontrado el clavo que esperaban por el pitazo.

—Mira, cabrón. No que no lo encuentra ni Dios Padre con malilla —le dije mientras Jorge pelaba unos ojotes cuando vio que varios soldados rodeaban al compa.

—Pícale, cabrón. Antes de que se arrepientan o el compa diga algo entendible —ordenó Jorge.

—Ves, loco —hablé mientras fondeaba la Lobo para subirme a la carretera federal—, ¿qué me dices ahora de la suerte?

CIEN CABALLOS EN EL MAR

1

—Ahí viene el agua —dijo el Vaquero sin distraerse de su labor. En todos lados el sol castigaba como siempre y ni un borrón figuraba en el cielo para aliviar el día.

El Vaquero batallaba con un alambre de púas al borde del paredón de tierra, y parecía un objeto colocado fuera de sitio con su sombrero Resistol invadido de salitre, la camisa a cuadros que en algún momento había sido roja o guinda, el pantalón de mezclilla a punto de ser una mera hebra y las botas un par de terrones o sapos reventados.

Fuera de sitio o de lugar porque estaba parado a unos cuantos metros de la playa, y lo natural hubiera sido ver a un pescador con la tarraya, en camiseta desmangada, short y chanclas, no a un vaquero tirando de un alambre para apuntalar un cerco que resultaría inútil si la intención era acorralar el mar.

—Si no hay nubes, oiga —respondió García, el hombre que lo observaba desde tres o cuatro metros abajo, justo a la mitad del bajío.

Si el Vaquero hubiera hecho un gesto, habría sido imperceptible. Su cuerpo estaba seco, casi en los rines, pero era en la cara donde resaltaba que la plaga del tiempo se había devorado hasta la más fina línea de expresión, si es que había habido alguna.

—Ahí viene el agua, menéese de ahí —repitió, y García supuso que el hombre tampoco resultaría un gran conversador.

García se dispuso a subir el enorme muro de tierra formado gracias a la erosión del viento y el mar, donde el hombre se hallaba, y tomó impulso para conseguirlo de un envión, pero subestimó la pendiente y tuvo que apoyarse con las manos, como si escalara, aunque más parecía un infante a gatas.

No sin esfuerzo llegó al lado del Vaquero, empolvado y con las manos alhuatadas. Era un hombre de trabajo y no le daba importancia a la rudeza de las situaciones y de los lugares, no obstante, aunque era de la región, aún se sorprendía al encontrar los zacatales espinosos cubriendo la arena de la playa. Quizá por eso no le gustaba visitarla, porque si bien lo rodeaba el océano, siempre sentía que seguía parado en medio del monte, entre mezquites, choyas y biznagas.

Al frente quedó la playa y las olas, verdes como si vinieran enlamadas, rompían frustradas en la arena al no poder alcanzar todavía el enorme paredón. El ruido que hacían se combinaba con el del viento que ahí arriba no solo aturdía los oídos, sino todo el cuerpo. Alguien hubiera visto el mar hermoso, alguien amenazante, a García le pareció incomprensible.

—¿Cómo sabe que va a llover, oiga? —preguntó.

No hubo respuesta. El Vaquero siguió con su labor. Parecía que los hilos de acero que tironeaba con las manos pelonas le resultaban más dignos de atención que el otro ser humano que se divisaba en los alrededores.

Quizá por eso García buscó con la mirada algún otro rastro de personas o animales, cualquier bulto de sangre fría o caliente que no lo hiciera sentirse un forastero, pero del planeta. Se fijó si en el mar se distinguían barcos o lanchas pesqueras. Lo que fuera que le quitara la sensación de extrañeza que comenzaba a derramársele desde el pecho.

A sus espaldas se enredaban el monte y la brecha por la que había venido, al frente se revolvía el mar. No había mucho, pero lo que había parecía inacabable.

Pensó en regresar al pueblo antes que se adelantara la tarde. Ya le habían advertido que para este rumbo solo perdería el tiempo. Pero como no había completado ni media carga, vino a buscar otros dos o tres animales para recuperar el gasto de gasolina. «Allá nomás queda la hacienda Santa Bárbara, oiga», dijo la gente de la ranchería que se le había acercado para averiguar su asunto, mientras indicaban la brecha, un camino de arena y tierra oscura, abierto entre los mezquites donde a duras penas cabían los carros y los rayos del sol.

2

—¿Para qué queremos gatos, oiga? —le preguntaron cuando lo vieron llegar a la ranchería y anunciar que buscaba gatos.

—No, no vendo gatos —aclaró—. Compro gatos.

—Casi no hay carros acá, oiga. ¿No le sirven mejor otros fierros? A lo mejor de eso sí le juntamos para ganar una feriecita —preguntó un lugareño que había comenzado a hablar por los demás. Creían que se trataba de gatos hidráulicos. Y como la herramienta era un fierro a final de cuentas y al pueblo venían a cada rato los húngaros a comprarles fierro, aluminio y todo lo que pudiera reutilizarse, tenía más sentido.

—No, quiero decir los animales, los gatos, los que maúllan —explicó.

Las pocas personas allí reunidas se admiraron un momento. Se esperaban cualquier cosa, hasta que les compraran los perros, pero nunca habían escuchado que los gatos, esos animales inútiles para gente de trabajo, tuvieran algún valor.

—No, oiga, anda errado. Acá casi no hay gatos. Andarán unos cuantos desbalagados entre las casas, aunque no sale de apuro. ¿Perros no quiere? A lo mejor le juntamos una carga —explicó el mismo lugareño aguantando la risa—. ¿Y cómo pa´ qué usan los gatos? —agregó.

—Me los compran en Los Mochis. Los meten a los cañaverales para que se coman los ratones —respondía eso porque le daba flojera explicar para qué otras cosas servían. Estaba al tanto de que solo eran un producto que se había puesto de moda y que el negocio daría para unos cuantos meses y listo, tendría que buscarse otro trabajo. Mientras tanto los perros serían los reyes de las casas y las calles.

Al final le juntaron cuatro gatos metidos en tres costales de arpilla. Ni para medio viaje, musitó mientras los metía a la jaula esquivando los zarpazos. Aún era temprano y en lugar de retirarse a tiempo pensó, como un apostador, que podría alcanzar las fincas del rumbo para recuperarse.

—Aquí estamos todos —explicó el lugareño—. Allá nomás queda la hacienda Santa Bárbara, oiga, pero allí ni se asome. No tiene caso.

Él sabía lo que la mayoría: que en el pueblo había estado la hacienda, que el pueblo donde acababa de mercar los gatos era la hacienda. De ahí el nombre del caserío que se mantenía gracias a la pesca y quién sabe qué otros milagros: Santa Bárbara. Los hermanos Bárbara prácticamente fueron expulsados de Ciudad de Álamos cuando la producción de plata en sus minas escaseó y perdieron la concesión del ferrocarril con la familia Murillo. Los Murillo habían abierto los canales que el Valle del Mayo necesitaba para irrigarse y, en beneficio de sus haciendas, invirtieron para que el ferrocarril cruzara por Navojoa y no por la Ciudad de los Portales, que estaba en declive. Los Bárbara se sintieron traicionados e intentaron apropiarse de todo el bajo río Mayo y su costa, porque también quedaron fuera de la repartición de las miles de hectáreas del valle. A manera de desquite fundaron la hacienda Santa Bárbara para construir un puerto exclusivo que los conectara a los otros puertos del Pacífico y ganarle el movimiento de mercancías al ferrocarril. Solo que la Revolución terminó de estropearles los planes y tuvieron que irse, según a la capital del país, según a España. Ya sin la influencia de los caciques, el puerto proyectado se movió al sureste, a Yavaros, y la hacienda se redujo a nada.

—¿La hacienda Santa Bárbara? ¿La de los Bárbara? —intuyó que le tomaban el pelo—. Pero si esos se largaron hace como cien años.

—Ojalá se hubieran ido todos.

—¿Qué quieren decir? —García preguntó intrigado. Las personas se miraron entre sí, unos bajaron la vista, otros asomaron una risa incómoda, otros se dieron la vuelta y se encaminaron a las casas.

—Si va, no se salga de la brecha —dijeron en vez de responderle.

—¿Y no me puedo ir por la playa, tengo que irme por la brecha a fuerzas?

—No se salga de la brecha. Pero es mejor que no vaya, oiga —sentenció el lugareño, y para él fue como si le hubieran dicho que allá encontraría el negocio de su vida.

3

No tuvo miedo de perderse en el monte porque el rumor del mar a su lado le funcionaba como guía, sin embargo, como avanzaba la brecha sin verle el fin, pensó que los lugareños lo habían cabuleado, le habían dicho que no fuera a la hacienda para picarle la curiosidad y, ya en medio de ninguna parte, asaltarlo. Me chamaquearon, se dijo. En lugar de frenar y darse la vuelta, pisó el acelerador para fugarse hacia adelante, y la camioneta peinó la arena hasta que el parabrisas destelló con un verde que de inmediato llenó la cabina solo para desaparecer un instante después, cuando la troca se metió a un vado justo antes de salir al claro donde esperaba encontrar la hacienda Santa Bárbara.

Detuvo la estaquitas y se fijó en el mar y en el paredón que lo contenía o intentaba alcanzarlo para zambullirse completo. Arriba del paredón miró a un hombre de sombrero que tironeaba de un alambre para unir postes de mezquite puestos en un lugar que le pareció inútil. En ese lugar, el cerco solo podía tener dos alas en lugar de cuatro, una a cada lado del bajío y, salvo que fuera para no caer en él, no le veía mucho sentido. Así es la gente del campo, justificó un momento, si el linde de su tierra cae en agua, las aguas también cercan.

Tasuta katkend on lõppenud.