Loe raamatut: «Ich bin kein Ausländer, ich heiße nur so»

Inhaltsverzeichnis

Migrationskäse

Türkisch für Nicht-Araber (1)

Kölschsalam – Warme Worte zur Begrüßung

Türkisch für Nicht-Araber (2)

Sierra Hotel – Schuhe putzen für den Ernstfall

Türkisch für Nicht-Araber (3)

Bitte ohne Cäsar – Buchstabieren mit Migrationshintergrund

Türkisch für Nicht-Araber (4)

Zugvogelfrühstück – Care-Pakete aus Nahost

Türkisch für Nicht-Araber (5)

Orientalischer Humor – Comedian ohne Übersetzer

Türkisch für Nicht-Araber (6)

Multioriginär – Hassan Böll im Kursaal

Mokkamorphose: Wie ich unabwendbar Araber wurde – Nachwort und Dank

Amir Shaheen

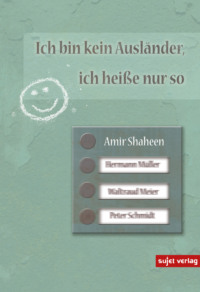

Ich bin kein Ausländer,

ich heiße nur so

CIP - Titelaufnahme in die Deutsche Nationalbibliothek

© 2020 by Sujet Verlag

Amir Shaheen

Ich bin kein Ausländer, ich heiße nur so

ISBN: 978-3-96202-614-1

Lektorat: Gerrit Wustmann

Korrektorat: Marie Steinhoff

Umschlaggestaltung: Tarlan Mirshekari

Layout: Linda Volk

Druckvorstufe: Sujet Verlag, Bremen

Printed in Europe

1. Auflage: 2020

Das ABC ist äußerst wichtig,

Im Telefonbuch steht es richtig.

Joachim Ringelnatz

»Name?«

»Kemal Kayankaya.«

»Können Sie buchstabieren?«

»Das meiste schon. Nur bei Fremdwörtern hapert’s manchmal.«

Jakob Arjouni: Ein Mann, ein Mord (1991)

Migrationskäse

„Shaheen. Guten Tag.“

„Marktforschung Krüger, mein Name ist Miriam Kleine-Holtzberg. Spreche ich mit Herrn… Ahh-miier… Scha-hien?“

„Worum geht’s denn?

„Herr Schahien, Sie wurden gezielt ausgewählt. Wir führen eine Studie im Auftrag unseres Kunden durch. Ich würde Sie gerne zu einem Interview einladen.“

„Wozu?“

„Zum Thema Frischkäse.“

„Also, bitte!“

„Wir zahlen Ihnen selbstverständlich eine Aufwandsentschädigung. Hätten Sie am kommenden Donnerstagnachmittag Zeit? Das wäre wunderbar. Wie gesagt, Sie wurden gezielt ausgewählt. Sie haben ja einen Migrationshintergrund.“

„Was? Nein, habe ich nicht!“

„Donnerstag nicht? Es ginge auch Freitag. Haben Sie da Zeit?“

„Nein, auch nicht! Weder noch. Alles nicht, gar nichts davon. Auf Wiederhören.“

Türkisch für Nicht-Araber (1)

Sayın Hastalarımız!

Was?

Sayın Hastalarımız! – Das ist Türkisch.

Ich war noch nie Türke.

Ich war auch noch nie zur Kur.

Jetzt bin ich beides.

Kur heißt heute Reha. Die Klinik, die ich zu diesem Zweck aufsuchen soll, tut sich offenbar schwer mit meiner Nationalität. Wie überhaupt mit meiner Identität und meiner Sprachkompetenz. Und überdies auch mit meinen Ernährungsgewohnheiten. Eigentlich hatte ich erwartet, sämtliche diesbezüglichen Unklarheiten längst ausgeräumt zu haben.

Einige Wochen vor meinem geplanten Reha-Aufenthalt hatte ich bereits einen ganzen Stoß Unterlagen per Post bekommen. „Sayın Hastalarımız“, wurde ich freundlich begrüßt. Auf Türkisch.

„Sehr geehrter Rehabilitand, um Ihnen eine möglichst ungehinderte Aufnahme in unsere Klinik bieten zu können, ist es für uns wichtig zu wissen, wie gut Sie die deutsche Sprache verstehen bzw. sprechen.“

Ah ja.

„Sizler için Almanca dilinde bir tedavi mümkün olabilir mi? – Kann eine Therapie in deutscher Sprache erfolgen?“

Sayın Hastalarımız? Therapie in deutscher Sprache?

Was soll der Quatsch?, dachte ich. Und wäre diesem Schreiben nicht auch eine deutsche Übersetzung beigefügt gewesen, hätte ich seinen Inhalt, der mir freundlicherweise in einer irrtümlich unterstellten Muttersprache nahegebracht wurde, gar nicht zur Kenntnis nehmen können. So aber erfuhr ich, dass ich gebeten wurde, die Frage per Kreuzchen im Kästchen mit „Evet“ oder „Hayır“, Ja oder Nein zu beantworten.

So viel Entgegenkommen muss man anerkennen.

Ich halte es wirklich für eine sehr vorausschauende, fürsorgliche Maßnahme, Menschen, deren Muttersprache nicht die deutsche ist, komplexere Inhalte auf diese Weise zu vermitteln. Was nur leider in meinem Fall völlig unsinnig ist, so dass ich mich überhaupt nicht angesprochen fühlte und im Gegenteil annahm, diese Post sei fälschlicherweise an mich versandt worden. Ich war schon im Begriff, den umfangreichen Stapel Papiere vollständig und ungelesen dem Altpapier zu übereignen, da erfasste ich ein weiteres Formblatt. Und das ließ mich zögern. Denn mit diesem wurde ich gebeten, vorab ein „Yedi-Günlük-Gida tüketim protokolü“ zu erstellen – ein „Sieben-Tage-Verzehrprotokoll“, wie ich lernen durfte, nachdem ich das Blatt mit dem deutschen Text gefunden hatte. Wozu das in meinem Falle überhaupt nötig sein sollte, war mir nicht klar. Ich bin weder übergewichtig noch habe ich Bluthochdruck oder Herz-Kreislauf-Probleme oder dergleichen.

Der Grund meines Aufenthalts in der Einrichtung war kein letaler, gleichwohl ein nicht wenig peinsamer. Seit etlichen Monaten, ja nunmehr sogar fast zwei Jahren, quälten mich anhaltende Schmerzen im rechten Arm und der rechten Schulter, schwerwiegende andauernde Verspannungen im Nackenbereich und, vermutlich daraus resultierend, ein diffuser Erschöpfungszustand. Der in dieser Angelegenheit bereits vor über einem Jahr von mir aufgesuchte Orthopäde – der einzige, bei dem nach überschaubarer Wartezeit überhaupt ein Termin zu bekommen gewesen war – hatte mir daher, nach zunächst bescheinigter cervicaler Blockierung und cervicalem Wurzelsyndrom, alle möglichen ungebührlichen und seiner Ansicht nach meinem Alter nicht mehr angemessenen Bewegungen per Hand vollständig untersagt. Dazu zählte er insbesondere das Hantieren mit Schraubenziehern aller Art.

„In Ihrem Alter nur noch Akkuschrauber!“, hatte er barsch befohlen. Außerdem hatte er eine orthopädische Schiene verordnet und strikt angeordnet, diese ab sofort immer zu tragen.

„Ich sitze aber doch meist am Rechner“, hatte ich protestiert.

„Eben drum! Auch da Schiene! Immer.“

Da das überhaupt nichts brachte, suchte ich schließlich auch meinen Zahnarzt auf, um festzustellen, ob ich mir womöglich in intensiven Nachtschichten meine übervollen Tage erneut durch den Kopf gehen ließ und mittels eifriger Beißarbeit zu verdaubaren Brocken zu zerkleinern suchte. Das Ergebnis war eindeutig höchst unbefriedigend: Für eine intensive Knirsch- oder Beißtätigkeit gebe mein Gebiss keinerlei Hinweis, aber eine Aufbissschiene könne nicht schaden, die zahle ohnehin die Kasse, Kosten entstünden mir somit keine. Wenn’s nichts kostet…

Ich bekam also eine Schiene, trug sie selbstverständlich einige Wochen, nur um festzustellen, dass ich mit Schiene mitunter deutlich verspannter aufwachte als ohne, und ließ sie fortan in ihrer blauen Plastikbox im Badezimmer.

Geschient – rechter Arm, nicht der Kiefer –, aber mich selbst offenbar nicht geschont, war ich nach etlichen Selbstversuchen mit Heiz- und Kirschkernkissen, Schmerzgels und Wärmesalben, mehrmaligem Austausch meiner Kopfkissen und wild wuchernden Theorien bezüglich Zugluft, falscher Haltung am Schreibtisch, beim Sitzen und Liegen und allerlei wohlmeinenden, aber nicht zielführenden, sprich Linderung herbeiführenden Tipps erneut beim Orthopäden vorstellig geworden. Dieser Besuch brachte mir immerhin eine „ärztliche Verordnung für Rehabilitationssport/Funktionstraining“ mit dem Ziel „Schmerzreduktion und Erhalt der Beweglichkeit“ ein.

Außerdem war ich auf Anraten eines Bekannten schließlich entnervt im örtlichen Büro der Rentenversicherung vorstellig geworden. Eine freundliche und mir außerordentlich wohlgesonnene Mitarbeiterin war sodann überaus hilfsbereit und letztendlich maßgeblich dafür verantwortlich, dass sich mir die Türen zur Reha und dieser Klinik überhaupt geöffnet hatten, die für mich ohne ihre Expertise und wohlwollende Beurteilung vermutlich fest verschlossen geblieben wären.

Tatsächlich war wohl meine körperliche Unversehrtheit akut gefährdet, wie ich aus einem Magazin der Rentenversicherung lernen durfte. Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen sind angeblich nur die wenigsten Menschen dazu in der Lage, länger als drei Stunden ohne Unterbrechung konzentriert am Computer zu sitzen und zu arbeiten. Also dort etwas Sinnvolles zuwege zu bringen.

Die Bundesanstalt für Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin warnt daher eindringlich:

„Bei intensiver Nutzung können statische Körperhaltung, häufige Bewegungswiederholungen und hohe Muskelaktivitäten auftreten, die den Bewegungsapparat belasten können.“

Daher wird dringend angeraten, gezielt Pausen einzulegen.

Aha, dachte ich, und fühlte mich irgendwie erwischt.

Ich sitze da acht bis zehn Stunden täglich, regelmäßig. Na, dachte ich, dann mache ich halt jetzt mal Pause: fünf Wochen am Stück! Im Grunde hole ich damit aber nur alle versäumten Arbeitsunterbrechungen der letzten zwanzig Jahre nach. Zweck und Ziel meiner Reha waren Therapie und Behebung der Schmerzen. Und vermutlich auch eine nachhaltige Veränderung meines Verhaltens – am Schreibtisch. Nicht am Küchentisch.

Dass offensichtlich nun auch meine Essgewohnheiten ins Visier geraten waren, stieß mir unangenehm auf.

Ein Anruf in der Klinik erschien mir daher sinnvoll. Was ich zur Klärung anderer Fragen übrigens bereits zweimal zuvor getan hatte. Ich nahm daher vorschnell an, ich sei dort schon bekannt.

Ich bekam wieder dieselbe freundliche Stimme an die Strippe: eine Dame vom „Patientenmanagement“, die auch den Brief an mich unterschrieben hatte. Ich bedankte mich für die Zusendung der Formulare, buchstabierte ihr, damit sie mich in ihrem System finden konnte, meinen Namen und meinte scherzend:

„Sie haben Glück, dass ich so gut Deutsch kann. Denn mit der türkischen Version habe ich arge Mühe.“

„Oh“, meinte sie etwas erschrocken, „dann bitte ich um Entschuldigung. Aber Ihr Name…?“

Gespräche, in denen ich die Herkunft meines Namens zu erläutern versuche, nehmen oft den folgenden Verlauf:

„Ihr Name ist…?“

„Arabisch.“

„Ach so… Ihre Eltern…?“

„Mein Vater. Mein Vater ist Palästinenser.“

Zögerndes Schweigen. In seltenen Fällen geht das Innehalten mit einem verstohlen musternden Blick einher. Je nachdem, mit wem ich es zu tun habe, klingt das für mein Gegenüber offenbar, als hätte ich gesagt: Mein Vater ist Befehlshaber eines Hisbollah-Kommandos im bewaffneten Kampf gegen die Besatzer.

Deshalb füge ich meist hinzu: „In seiner Heimat nennt man ihn Abu Amir. Nicht Abu Jihad. Er kommt aus Israel.“

„Israel! Ah… Ja…?“

„Ja. Eigentlich kommt er aus Palästina. Als er geboren wurde, gab es den Staat Israel noch nicht.“

„Verstehe…“

„Er war israelischer Staatsbürger, bevor er nach Deutschland kam.“

„Und jetzt ist er…“

„Pensioniert. Er war Beamter.“

„Aber er kommt aus Palästina.“

„Richtig.“

Meist tritt dann eine kurze Pause ein.

„Ist ja schon schlimm da, was man immer so hört.“

„Er kommt aber nicht aus dem heutigen autonomen Palästina. Er stammt aus Galiläa. Aus dem Norden Israels.“

„Ach was!“

Und dann schnüre ich das Päckchen komplett auf und gebe sämtliche Details preis:

„Mein Vater ist ein Araber aus Israel, ein römisch-katholischer Araber aus Nazareth. Ich stamme aus einer christlichen Familie.“

„Ja, das soll es ja auch geben!“

„Das gibt es in der Tat. Meine gesamte Verwandtschaft sind Christen: römisch-katholisch, orthodox, maronitisch, ganz verschiedene Konfessionen, aber alle christlich. Und mein Vater war Lehrer. Er hat Religion unterrichtet, katholische Religion.“

Die darauf meist eintretende, geradezu andächtige Stille fülle ich mit der Information:

„Meine Mutter ist Deutsche.“

„Dann sind Sie…?“

„Deutscher. Meinetwegen Halbaraber, wenn Ihnen das weiterhilft. Also deutscher Halbaraber mit palästinensischen Wurzeln und Verwandtschaft väterlicherseits in Israel. Cousins, Cousinen, Onkel, Tanten ersten, zweiten, dritten und weiteren Grades in Galiläa, überwiegend in Nazareth.“

„Donnerwetter. Und auch noch katholisch!“

„Nein, protestantisch. Aber gewesen. Ich gehöre keiner Kirche mehr an.“

Im Telefonat mit der Klinik ersparte ich mir die Auffächerung meiner Biografie und beantwortete lediglich die Frage nach dem Ursprung meines Namens.

„Der ist arabisch.“

„Das tut mir aber leid“, entfuhr es der Frau vom Patientenmanagement aufrichtig. „Da kann ich Ihnen leider gar nicht helfen. Eine arabische Übersetzung haben wir nicht.“

„Das macht doch nichts!“, beruhigte ich sie. „Wissen Sie, in meiner Muttersprache ist es für mich immer noch am einfachsten.“

Hat sie nicht bemerkt, dass ich in akzentfreiem Deutsch mit ihr rede? Und wenn sie meine Daten im PC aufruft, sieht sie dann nicht, dass ich hier geboren bin?

Immerhin hatte ihr Blick in meine Daten zum Ergebnis, dass ich das Verzehrprotokoll nicht ausfüllen musste. Na also, dachte ich. Und entschied mich dennoch, den ganzen Käse mal besser nicht wegzuwerfen, sondern aufzuheben und auch mitzunehmen in die Klinik. Wer weiß, wofür’s gut ist, sicher ist sicher.

Wenige Tage später bekam ich die Hausordnung zugeschickt, zweisprachig, und weitere Informationen, auch die in deutscher und türkischer Sprache, etwa über den im Haus befindlichen sogenannten Sozialdienst. Dessen Aufgabe ist die Betreuung von Patienten hinsichtlich ihrer Wiedereingliederung in den Arbeitsalltag, was sich im Falle eines Freiberuflers weitestgehend erübrigt. Gleichwie, auch dies eine sehr umsichtige, fürsorgliche Maßnahme, fand ich. Stutzig machte mich lediglich der Name des für mich zuständigen Mitarbeiters beim Sozialdienst: Herr Tütüncü.

In der Klinik, so erfuhr ich auf deren Website, arbeite ein türkischstämmiges zweisprachiges Behandlungsteam, das auch mit den kulturellen und sozialen Besonderheiten vertraut sei. Denn durch Sprachprobleme und kulturelle Unterschiede ergäben sich oft Missverständnisse zwischen türkischstämmigen Migranten und deutschen Therapeuten. Da es aber für jeden Menschen ein elementares Bedürfnis sei, verstanden zu werden, speziell in einem Arzt-Patienten-Verhältnis, habe die Klinik eigens einen Schwerpunkt für türkische Mitbürger eingerichtet.

Das ist lobenswert.

Aber wie ist das, wenn man gar kein Türke ist?

Ob ich mich vorbereiten sollte, um problemlos mit dem Klinikpersonal kommunizieren zu können? Denn durch Sprachprobleme und kulturelle Unterschiede können sich vermutlich auch sehr leicht Missverständnisse zwischen deutschen Patienten und türkischstämmigen Therapeuten ergeben.

Die Volkshochschule in meiner Stadt bietet selbstverständlich Türkischkurse an. Außerdem könnte ich die Sprache auch jederzeit bei einer guten Freundin lernen, die als versierte Lehrerin und Dozentin Unterricht in ihrer Muttersprache erteilt. Vor meiner Abreise war die Zeit dazu natürlich zu knapp. Aber ich frage mich, ernsthaft und grundsätzlich:

Sollte ich Türkisch lernen?

Dabei spreche ich nicht mal Arabisch…

Kölschsalam – Warme Worte zur Begrüßung

„‘S ahl warm!“

Sagt die Frau auf dem Stuhl rechts neben mir, neigt sich dabei leicht mir zu und strahlt mich an. Kölscher Zungenschlag. Ich nicke.

„‘S ahl warm!“

Wiederholt sie und wartet offensichtlich auf eine Bestätigung meinerseits.

Die Fenster sind weit geöffnet, angenehm warme Luft flutet den Raum, in dem der Stuhlkreis sich langsam füllt. Der Frühling ist endlich gekommen, und wir erleben Ende März bereits einen richtigen Sommertag. Ohne jeden Zweifel wunderbares Wetter, der erste heiß zu nennende Tag des Jahres, da blüht man einfach auf.

„Ja“, sage ich, „ich find‘s auch toll, dass es endlich warm ist.“

„‘S ahl warm!!!“

Insistiert sie. Jetzt, wie mir scheint, geradezu fordernd. Denn sie blickt mich freudestrahlend und voller Erwartung an.

Ich stutze. Lasse mir das eben Vernommene noch einmal durch den Kopf gehen.

Mir dämmert, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit gar keinen Kommentar zur aktuellen Wetterlage abgegeben hat. Es ist überdies nicht zu überhören und auch nicht mehr zu übersehen, dass dies keine allgemeine unverbindliche Konversationsaufforderung an die versammelte Runde war, um etwa das als unangenehm empfundene Schweigen bis zum Beginn unserer Veranstaltung zu überbrücken, sondern dass einzig und allein ich höchstpersönlich der Adressat ihrer Äußerung bin. Und nicht etwa auch einer der übrigen Anwesenden in dem Seminarraum, in dem wir nun zum zweiten Mal zusammenkommen.

Wenn ich es recht bedenke, klang ihre Äußerung zuletzt auch gar nicht mehr so kölsch. Vermutlich hat sie das auch zuvor schon nicht, ich habe sie bloß automatisch so verstanden. Wobei die voreilig von mir für Kölsch gehaltenen Laute, hätten sie denn die von mir angenommene Aussage transportieren sollen, korrekterweise anders hätten ausgesprochen werden müssen, beispielsweise „wärm“ statt „warm“. Da bin ich sicher. Das weiß ich:

Wer lang schläf, dä schläf sich wärm, wer fröh opsteit, dä friss sich ärm.

Hm: Et es ahl wärm?

Nee, das war’s nicht.

Ihr erwartungsvoll auf mich gerichteter Blick bewirkt nun, dass mein Sprachanalysezentrum vom Hochdeutsch-Kölsch-Verständigungsmodus in den Migrationshintergrund-Obacht-Modus wechselt.

Und so transponiere ich jetzt die von mir fälschlicherweise als verkürzte kölsche Lautfolge „es ahl warm“ interpretierte Aussage ins Arabische und entschlüssele sie als:

„Salam!“

„Alarm!“, meldet daraufhin augenblicklich mein Hirn.

Fremdsprachliche Kontaktaufnahme durch freundschaftlich gesinnten Mitmenschen erkannt! Fehlidentifikation aufklären! Kosmopolitisch motivierte Verbrüderungsbestrebungen umgehend abwehren! Möglichst ohne Verletzungen. Das bedeutet, jetzt ist mal wieder eine Charmeoffensive vonnöten.

Die Frau kennt meinen Namen. Sie kann ihn offensichtlich geografisch-kulturell verorten und hat daraus meine vermeintliche Herkunft abgeleitet. Jetzt will sie mir, bildlich gesprochen, die Hand reichen. Das ist gut gemeint, wirklich. Und überaus einladend. So wie sie ihre Geste und auch sich selbst versteht, sollte und will ich sie natürlich auf keinen Fall vor den Kopf stoßen. Etwa, indem ich sage: „Tut mir leid, ich verstehe Sie nicht. Bitte sprechen Sie Deutsch!“

Als eloquenter Sprachhandwerker bin ich zwar nicht gerade auf den Mund gefallen, ich sehe mich aber außerstande, mit polyglotten Menschen wie meinem Gegenüber in eine Konversation einzutreten in der Sprache, die sie für meine Muttersprache halten.

Und das ist auch der Grund, warum ich meist etwas länger brauche, bis ich endlich schalte. Ich fühle mich von arabischen oder pseudoarabischen Grußformeln aus deutschem Munde gar nicht angesprochen. Von Persisch oder Türkisch, auch das kommt vor, ganz zu schweigen. Ich beziehe dergleichen überhaupt nicht auf mich. Wieso sollte ich? Ich bin hier nicht im Urlaub. Ich lebe hier!

Wieso mich also deutsche Menschen, die mich zuvor bereits in akzentfreiem Deutsch haben reden hören, in einer anderen als eben dieser Sprache ansprechen oder gar eine Unterhaltung in einer fremden Sprache mit mir beginnen wollen, ist für mich immer noch ungewohnt. Und immer wieder mal auch etwas befremdlich.

Meinen Namen sieht man mir nicht an.

Schon lange nicht mehr. Früher war das anders. Da hatte ich volles dunkles Haar. Damals wäre es zumindest noch nachvollziehbar gewesen, mich in einer orientalischen Sprache anzusprechen. Aber damals hat das kein Mensch auch nur probiert. Und so blieb es rund vier Jahrzehnte lang. Aber neuerdings…

Zweifellos war auch die Kenntnis orientalischer Sprachen in meiner Heimatstadt einfach nicht verbreitet. Andererseits bestand dort, jedenfalls früher, auch nicht der geringste Zweifel an meiner Identität.

Und einzig basierend auf der Annahme, dass ich für jeden sofort ersichtlich nun wirklich nicht typisch arabisch oder sonstwie fremdländisch aussehe und, sobald ich auch nur „Guten Tag“ sage, als Muttersprachler erkannt werden müsste, bildete ich mir lange Zeit ein, ich ginge überall automatisch als Deutscher durch.

Und aus diesem Grund blende ich meine Abstammung komplett aus.

Wobei dieses Ausblenden keinesfalls ein bewusster, aktiver Vorgang ist: Ich tue das nicht mit Vorsatz und Absicht – ich denke einfach überhaupt nicht drüber nach. Ich vergesse es schlichtweg. So wie vermutlich jeder andere Mensch sich auch nicht ständig der Herkunft seiner Eltern vergewissert. Es sei denn natürlich, er wird permanent damit konfrontiert, ja geradezu darauf gestoßen.

Für mich begann das, und das zunächst auch eher verhalten, erst in dem Augenblick, als ich meine kleinstädtische Heimat verließ. Wo immer ich mich vorstellte oder fremden Menschen vorgestellt wurde und meinen Namen nannte – und zwar, ich betone das noch einmal: in fehlerfreiem, akzentfreiem, dialektfreiem, also einwandfreiem, wenn nicht gar allerbestem Hochdeutsch – oder Formulare ausfüllen musste, entspann sich immer wieder aufs Neue ein Dialog, den ich im Laufe der Zeit, und zunehmend häufiger insbesondere in den letzten zwei Jahrzehnten, immer amüsierter und zugegebenermaßen mit allergrößtem Vergnügen auch selbst gerne provozierte:

„Wie heißen Sie?“

„Amir Shaheen.“

„Wo kommen Sie her?“

„Aus Altena.“

„Ich meine: Aus welchem Land?“

„Aus dem Sauerland.“

Selbstverständlich beantworte ich sämtliche Fragen zu meiner Biografie immer wahrheitsgemäß. Natürlich weiß ich, was der Fragende eigentlich wissen will. Natürlich ist es völlig logisch und verständlich und auch absolut berechtigt, sich beim Hören meines Namens nach dessen Ursprung zu erkundigen. Völlig legitim und weit entfernt von übertriebener Neugier.

Aber zu folgern, der Träger eines ausländischen, eines arabischen Namens müsse zwangsläufig auch ein entsprechender Muttersprachler, in meinem Falle also Araber, oder aber wenigstens zweisprachig sein, ist doch arg kurz gesprungen. Das hat mich schon im ausgehenden 20. Jahrhundert immer mal wieder mächtig in Staunen versetzt; heute, mittlerweile bereits kurz vor Beginn der dritten Dekade des 21. Jahrhunderts, ärgert es nachgerade.

Das ist dumm von mir, ich weiß. Ich neige wohl dazu, meine Mitmenschen hierzulande grundsätzlich für aufgeklärter und differenzierter zu halten. Dies allerdings, die Empirie hat mich längst widerlegt, offenbar gänzlich unbegründet. Kaum einer wählt die Formulierung: Woher stammt Ihr Name?

Diejenigen, die sich auf diese Weise bei mir erkundigen, haben in der Regel selbst einen Migrationshintergrund. Wie etwa die sympathische Mitarbeiterin in einem Reisezentrum der Bahn, deren Neugier geweckt wurde, als sie meinen Namen auf der Bahncard las. Ich erklärte es ihr und erzählte ihr dann, dass ich auf die Frage nach meinem vermeintlichen Heimatland mit Sauerland zu antworten pflege. Sie lachte und meinte, sie sage mitunter, sie stamme aus dem Rheinland. Sie war übrigens kurdischer Abstammung. Meine arabischen Wurzeln sehe man mir aber gar nicht an, meinte sie.

Dieser Umstand verleitete offenbar auch einen indisch-pakistanisch aussehenden Mitarbeiter eines Restaurants in Hamburg, offensichtlich keine übliche Service-Kraft, zu einer bedenkenswerten Frage. In dem großen Lokal waren zwar etliche Tische frei, aber alle waren als „Reserviert“ gekennzeichnet. Die noch zur Verfügung stehenden Plätze sagten uns nicht zu und wir waren schon im Begriff zu gehen, als er uns zu einem der reservierten Tische führte und uns bat, dort Platz zu nehmen. Als ich ihm später beim Zahlen meine Kreditkarte reichte, las er meinen Namen. Er überlegte einen Moment, gab mir seine Visitenkarte und fragte in perfektem Deutsch:

„Sind Sie komplett deutsch?“

„Na, vermutlich genauso wie Sie“, meinte ich.

Die Karte wies ihn als Geschäftsführer aus. Sein Vorname war Gurinder, und der Nachname passte exakt zu seinem Äußeren. Aber nicht eine Sekunde wäre ich auf die Idee gekommen, ihn zu fragen, aus welchem Land er kommt.

Dass meine spitzfindigen Antworten auf diese Frage keinerlei Erkenntnis, sondern, ganz im Gegenteil, meist die Wiederholung der Frage, im schlimmsten Falle sogar ein ärgerliches Insistieren zur Folge haben, ist bemerkenswert.

Es ist aber auch wirklich unfassbar! Man weiß ja gar nicht mehr, wo man dran ist, mit all diesen Leuten! Man sollte doch bitteschön erwarten können, dass die Menschen so aussehen und so sprechen wie sie heißen! Oder etwa nicht? Das bringt doch alles durcheinander!

Tja, die Welt ist gründlich aus den Fugen!

Ein Schwarzer war Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, und das sogar acht Jahre lang. Und hierzulande wimmelt es in den Medien, vor allem in Rundfunk und Fernsehen, mittlerweile geradezu von Menschen meines Schlages: hier geborenen Mitbürgern, deren Muttersprache eben nicht die Sprache ist, aus der ihr Name stammt. Frappierenderweise übrigens, wie mir scheint, insbesondere in den Formaten Comedy und Nachrichten – aber das muss wohl an meiner selektiven Wahrnehmung liegen.

„Entschuldigen Sie bitte vielmals, Sie haben Salam gesagt“, sage ich nun zu der Frau auf dem Stuhl neben mir. „Wissen Sie, was ich die ganze Zeit verstanden habe? Es ist warm!“

„Ist das nicht herrlich, wenn man möglichst viele fremde Menschen in ihrer eigenen Sprache zumindest begrüßen kann?“, meint sie. „Ich finde das schön!“

„Großartig! Finde ich auch. Mit mir können Sie Deutsch reden!“

„Ich weiß ja. Aber ich dachte…“

„Wissen Sie, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen faul. Ich habe so gut wie keine Fremdsprachen gelernt.“

„Keine Fremdsprachen…?“

„Englisch beherrsche ich ganz gut, aber mit Französisch habe ich schon arge Probleme.“

„Ach – ja? Aber Ihr Deutsch… ist doch… perfekt?!“

„Schukran“, sage ich. „Schönen Dank auch, das will ich doch hoffen. Ist schließlich meine Muttersprache.“

„Und Arabisch…?“

„Verstehe und spreche ich vermutlich nicht mal ansatzweise so gut wie Sie! Ehrlich gesagt: überhaupt nicht.“

„Gar nicht? Kein Wort? Oh… das ist… das ist aber schade. Sehr schade. Dann sind Sie gar kein…, dann sind Sie… Also, dann haben Sie bloß einen Migrationshintergrund!?“

„Ja“, bestätige ich. „Genau wie Sie!“

„Ich? Wie meinen Sie…?“

„Wir haben doch alle einen Migrationshintergrund.“

„Also, ich jetzt aber nicht.“

„Doch, Sie auch. Glauben Sie mir, ich weiß es! Ich kenne exakt zwei Menschen, die hatten keinen.“

„Zwei?“

„Genau: Adam und Eva! Und die mussten das Paradies verlassen. So ging’s los, das war der Beginn aller Migration.“

„Ach, wie, also, das ist aber jetzt weit her-…“

„Lesen Sie’s nach! Gott hat den Migrationshintergrund erschaffen, für alle Menschen.“

„Gott hat WAS?!“

„Erstes Buch Mose, Kapitel drei, Vers 23-24:

‚Da wies ihn Gott der Herr aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaute, von der er genommen war. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Schwert, zu bewachen den Weg zu dem Baum des Lebens.‘ Kain und Abel hatten also bereits einen Migrationshintergrund. Und alle ihre Nachkommen. Wie Sie und ich. Der Mensch ist ein Migrant. Schon immer gewesen.“

Dann beginnt unser Seminar.

Ich bin allerdings nicht so ganz bei der Sache. Gedanklich stecke ich noch im Migrationshintergrund fest. Früher war auch mir nicht bewusst, dass ich überhaupt einen habe. Und das ging nicht nur mir so. Als das Wort immer stärker die Runde machte, wurde auch meine Mutter davon geradezu überrumpelt.

Auf dem Höhepunkt der hitzigen Diskussion über die wirren Ansichten und teils unsäglichen Thesen von Thilo Sarrazin besuchte ich meine Eltern. Nach dem Essen, beim arabischen Kaffee, kamen wir zwangsläufig auf das Thema zu sprechen. Ich bemerkte, dass auch ich persönlich mich von dieser Hetze unangenehm angesprochen fühle. Denn ich hätte das Gefühl, der Mann ziele zwar primär auf andere, träfe aber in seiner blindwütigen Verirrung letztlich auch Menschen wie mich.

Verständnislos sah mich meine Mutter an:

„Wo bitte hast du denn einen Migrationshintergrund?“

„Na da, da sitzt er! Direkt neben dir! Es ist dein Ehemann!“

„Ma’a salaama“, sage ich zu meiner Sitznachbarin am Ende des Kurses. „Tschö!“ Und überlege, ob ich nicht vielleicht noch ein paar weitere arabische Grußformeln und Floskeln einüben sollte…

Tasuta katkend on lõppenud.