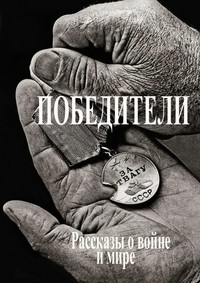

Loe raamatut: «Победители. Рассказы о войне и мире»

Союз российских писателей

Кострома

к 75-летию Великой Победы

Авторы: Елманов Виктор, Веселова Нина, Лосев Андрей, Астафьева Анастасия, Акатов Виктор

Редактор Виктор Сергеевич Елманов

Корректор Нина Павловна Веселова

© Виктор Елманов, 2020

© Нина Веселова, 2020

© Андрей Лосев, 2020

© Анастасия Астафьева, 2020

© Виктор Акатов, 2020

ISBN 978-5-4498-6764-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Виктор Елманов

Родился в 1949 году, окончил ГИТИС, Высшие театральные курсы. Живет в Костроме. Режиссер, редактор авторских программ телерадиокомпании «Русь». Заведующий кафедрой журналистики КГУ им. Н. А. Некрасова (2003—2015), доцент кафедры медиакоммуникаций и туризма КГУ (с 2015). Автор книг «Ты слышишь ли меня?», «Прикоснется ко мне…», «Это я, сразивший чудовищ», романа «Женщина XP», пьес для театра кукол и драматического театра, радиопьес. Режиссер и сценарист документальных телефильмов и полнометражного художественного телефильма «Оборона деревни Ляпёшкино». Лауреат фестивалей «Моя провинция», «Телефорум», «Неигровое кино», «Сталкер». Член Евразийской Академии Телевидения и Радио.

Карьер

Господи! Зачем Ты посылаешь нам войны? Зачем подвергаешь нас этим страшным испытаниям? За какие грехи тяжкие льётся кровь наша? В чем провинились мы пред Тобой?

В августе сорок первого на юге Украины, неподалёку от города Умань, в глиняном карьере оказались свыше пятидесяти тысяч наших военнопленных… Свыше пятидесяти тысяч!..

Александр Васильевич Калашников тоже попал тогда в этот карьер. Случилось это так: четвёртого августа сорок первого года его ранило, а на следующее утро он и другой раненый, который представился как Яшка-моряк из Баку…

А. Калашников:

– У него было ранение в руку, до самой кости всё вырвано, и там его беспокоили опарыши, вот эти черви белые, толстые. Они ему не давали спокойно даже посидеть. Он всю ночь ходил… Я хоть прикорнул немножечко, прямо на полу, там ничего не было. Прямо на чистом полу… А утром он пошёл, не вытерпел, рано-рано утром пошёл и вскоре вернулся возбуждённый и говорит: «Всё! Все снялись. Мы остались одни, никого нету!..» Ну, мы-то уже знали, что кольцо сжимается, и предчувствие, конечно, было, что всё, может быть, плохо кончится… И что нам оставалось делать? Ну, вышли на улицу, думали, в доме нас всё равно найдут, если чего. Может, скрыться куда? А по селу уже пули свистят, можно и шальную поймать. И тут как раз у нас на пути два таких, знаете, на поверхности земли погреба сделаны. Закрыты землёй, такой треугольный шалашик, и туда дверка. И там холодно, туда продукты кладут селяне. И вот мы туда забрались в один из них. Сидели там не очень долго. Слышим – бой идёт вовсю уже на дальнем конце села, потом ближе к нам. А потом открывается дверка, и большой, здоровый – банально, но это было действительно так – рыжий немец. С закатанными рукавами, и автомат на шее висит. Долго он всматривался, солнышко там, не мог разглядеть. Разглядел. «Рус, раус! Выходи!»

На другой день, по-моему, нас повезли. На машину, крытый фургон такой, погрузили и повезли. Недолго мы ехали, привезли вот в эту яму. Так я там и оказался. Там уже много было…

– На ваш взгляд, сколько там было военнопленных?

А. Калашников:

– Трудно сказать, сколько было. Вы представляете, яма полтора-два километра по окружности. Если взять – это всё-таки большая площадь, да? Сколько туда можно загнать народу?.. Всё кишело сплошь. Ну, там, в яме, куда хочешь иди, а выйти нельзя – прямые стены… С одной стороны только маленький отлог, но тут солдаты с пулемётами. Пулемёты были и по периметру.

Конечно, было зрелище впечатляющее. В то время ходил слух, что попало нас сто тридцать тысяч в этой Умани. Так ли это? По тому, что я после читал в немецких данных – девяносто тысяч, а наши писали – шестьдесят тысяч. Так что точно сказать, едва ли кто скажет.

– А что все делали днём – сидели, ходили, лежали?

А. Калашников:

– Ну, там лежало немного или сидели. Трудно сказать так вот в процентном отношении. А в основном двигались, постоянно эта масса передвигалась. И крик был. Потом я оценил, когда оказался в птичнике, что это был за крик. Кричали: «Кто из Москвы? Кто из Ташкента?» Искали земляков. «Кто из Баку?» Кто оттуда, кто отсюда. Каждый хотел найти родственную, земляческую душу, с кем можно было поделиться своей бедой, поговорить.

– Ну да, так вроде легче уже.

А. Калашников:

– Только глубокой, глубокой ночью успокаивалось. Тихо было. Где-то, может, часов после двух.

– Александр Васильевич, а вы кого-нибудь нашли в этом глиняном карьере?

А. Калашников:

– Меня пригласила одна группа людей, это было три-четыре человека. У них имелся запас концентрата горохового. Как они его протащили – не знаю, не помню. А у меня была шинель, мне подарил один раненый, который был там, когда нас только взяли в плен в селе и собрали всех раненых к школе, во дворе. И вот мы лежали вместе. Я не знаю, кто он такой, его тяжело ранило в грудь. В общем, он плох был, и я ему, чем мог, помогал: воды принести и так далее. И когда уходил, он мне подарил шинель. Это была раньше офицерская шинель кавалерийская. Она была чуть ли не до пят. Как сейчас девчонки ходят в этих шубах. Вот такая шинель. Длинная, добротная. Но у ней недостаток был: не было рукавов. И этот недостаток оказался на пользу. Когда он мне её отдал, я с ней благополучно прошёл в яму. У меня её не отобрали. Была бы хорошая – отобрали бы, потому что у всех отбирали именно шинель, они знали – это спасение наше до некоторой степени. А мою шинель не взяли. Куда она без рукавов? Но она зато помогла… Мы собрались четверо, они меня пригласили, они тоже поняли. Я-то поначалу не знал ценность этой шинели, а потом узнал. Глина за день раскаляется до невозможности, жара – дышать нечем, там ведь ни ветерка нету на такой глубине. А как солнце зашло, глина быстренько остывает, а ночью такая холодюга, не знаешь, что делать. И вот жгли всё, что могли. А жечь нечего, шпалы доставали, из шпал костыли вытаскивали, а потом костылями ломали шпалы на щепочки… Портянки, обмотки, у кого какие тряпки лишние – всё в костёр шло, чтобы согреться. А я к этой группочке попал, мы в обед похлёбку сварим гороховую – правда, её немного было, растягивали, – а спать ложиться, все на один бочок, друг к другу, этой шинелью накроемся. Нам её хватало на всех на четверых. И мы спокойно спали, только поворачивались по команде под этой шинелью.

– А вас отчаяние не охватывало, вы верили, что оттуда вырветесь?

А. Калашников:

– Я не думал. Я почему-то не думал об этом. У меня было, правда, такое, думка была. Я подумал про свою жизнь, вспомнил её, прошло через меня то, что было… Я подумал, конечно, я клятвы не произносил и не обращался к Всевышнему, а просто про себя подумал: «Во что бы то ни стало нужно вернуться домой!» И этого было достаточно.

– Была ли вода в этом карьере или ничего, кроме той лужи, о которой вы пишете в своих воспоминаниях? Она была большая?

А. Калашников:

– Нет. Очевидно, когда раньше брали глину, в этом месте взяли глубже, чем где-то. То есть получилась небольшая впадина. А от дождей она заливалась. А поскольку глина, вода никуда не уходила, она стояла. Но как вам сказать – примерно метров пять шириной и длиной так метра четыре. Вот такое озерко было. А глубина в самом глубоком месте не больше пятнадцати сантиметров. Глина, чуть-чуть дотронься до неё, она тут же поднимается таким мутным столбом. Ты взял воды, а где мне брать? Подальше – чище, я лезу дальше. А потом уже с ногами лезем. А кто придет позже всех, тому брать одну глину с водой смешанную. Из мутной лужи черпали воду, кто пилоткой, кто банкой, кто ладонями.

– То есть эту лужу вычерпывали до дна?

А. Калашников:

– До конца. При мне она уже кончилась.

– Воды немцы не давали?

А. Калашников:

– Нет. Ничего.

Господи! Ты сотворил человека по образу и подобию Своему. Все мы дети Твои. Отчего же так низко падаем мы в деяниях своих? Терзаем друг друга хуже зверей диких.

Из воспоминаний Александра Калашникова: «Помню, один раз пошёл плотный дождь и на целый день. Люди, естественно, быстро придумали выход, как уберечься от дождя. Группами в разных местах стали подкапывать в глиняных стенах ниши. Грызли глину, кто чем мог. Кто-то рыхлил глину ножами и ложками, другие – голыми руками, отбрасывая глину подальше. Углублялись до трёх-пяти метров, а может быть, и дальше. Дело не в этом, а в скорбном финале. Дождь лил без остановки. В открытые ниши людей набилось много. Вода потихоньку делала своё дело: глиняная стена обвалилась, похоронив всех оказавшихся в подкопах».

А. Калашников:

– Откапывать было бесполезно. Обрушилась такая махина!

– То есть всех задавило?

А. Калашников:

– Задавило, конечно, всех. А потом, кто там откапывать будет и чем откапывать? Сам каждый думает, как бы выжить самому-то. Слава богу, что я не попал туда, не спрятался от дождя.

– Евгений Долматовский в своей книге «Зелёная Брама» пишет, что в Уманской яме умирало в день по восемьдесят-сто человек. Они там оставались или их выносили из ямы?

А. Калашников:

– Выносили. Они сколько-то лежали времени. Тот, кто был ближе к подъёму из карьера, обращался к немцам, что, мол, там покойники лежат, они уже пахнут на жаре. Да немцы и сами видели, и там периодически вытаскивали. Назначают: ты, ты и ты, тащи. А там подводы ждали.

– А таскали как, за ноги, за руки?

А. Калашников:

– За ноги, за руки, кто как. Если уж очень, то… Очень-то тяжёлых не было. Вот тащили. Там ожидали подводы конные, грузили, как дрова, а уж куда увозили – не знаю.

– Немцы фотографировали наших военнопленных, снимали на киноплёнку. Вы тоже описываете несколько подобных случаев, один даже с расстрелом.

А. Калашников (открывает записную книжечку):

– Вот спуск. Они здесь спустились и до самой стены выстроились с небольшим интервалом и сгоняли в эту сторону. Сами двигались и сгоняли как можно плотнее. То есть отсюда они выгнали всех, погнали сюда, а потом команда: «Садись!» А наше место вот здесь было… Вот здесь офицеры на краю с фотоаппаратами. Вот такую они устроили шутку…

– А стреляли прямо в упор тех, кто не садился? В воздух не стреляли предупредительно?

А. Калашников:

– Первый был, когда была команда садиться. Многие ведь, основная масса не слышали. Потому что шум, кричат, не понимают, кто-то перекрикивается. Может быть, друг друга давят. «Куда ты прёшь?!«И поэтому в многотысячной толпе в основном шум. И кто-то этой команды не слышал. То, что немцы, у них же мегафонов не было, они просто кричат: «Садись!» – и всё. Ах, вы не садитесь, сначала вверх разок, а потом – сначала сразу много поприсело, кто-то повалился – а потом уж они, тех, кто не подчинялся, срезали. И много нарезали. Собирали, вытаскивали долго.

Матерь Божия! Заступись за нас! Ты видела, как рождались мы. Как матери наши качали нас на руках своих, пели песни, кормили молоком своим. Зачем они растили нас? Чтобы мы убивали друг друга?

– Нюрнбергскому трибуналу в декабре сорок пятого года был предъявлен протокол допроса, в котором говорится, что для военнопленных в Уманской яме готовили пищу в железных бочках. Было это?

А. Калашников:

– При мне единственный раз или два раза спустили кухни, вот эти солдатские кухни. Небольшие. Один или два раза. Один раз я попал. Не знаю как, но пробился к ним, чтобы получить этот черпак.

– А во что?

А. Калашников:

– В котелок.

– А там, наверное, и шапки подставляли?

А. Калашников:

– Кто чего.

– А он просто черпал…

А. Калашников:

– А он просто черпал и – подходи. Если уж ты прорвался туда, значит, у тебя что-то есть. А ему-то наплевать. Раз ты подставляешь, он наливает. И не глядит, кому, что налил, куда.

– То есть там была толкучка такая, что…

А. Калашников:

– Виктор Сергеевич, представляете, десятки тысяч народу! Голодных!

– А там, в карьере, не менялись: у кого махорка, меняюсь на что-то?

А. Калашников:

– Менялись, что вы. Махали. Давай махнём? То-то на то-то, значит, не глядя.

– А что меняли? Махорку на хлеб…

А. Калашников:

– Всё меняли. И на хлеб, и на часы меняли. Какую-нибудь железку покажет: «Давай махнёмся. У меня часы». Махнулись. А он обманул.

– Драки были по этому поводу?

А. Калашников:

– Не знаю, не помню.

Из воспоминаний Александра Калашникова: «В один из дней немцы придумали ещё одну шутку. На краю ямы появилась большая группа офицеров с фотоаппаратами. В яму опустили двух полуживых кляч».

А. Калашников:

– Ну, спустили, подвели к отвесной стене там, где собрались офицеры с фотоаппаратами.

– И ушли сами?

А. Калашников:

– Нет, они чиркали.

– И реакция сначала у наших – никто ничего не понял?

А. Калашников:

– Ну, вначале – что за лошади, клячи еле живые, кости торчат и всё такое… Сначала растерялись: для чего это? А потом они нам жестом показывают и говорили словами, что на обед.

– И началось там вот это… Начали их резать.

А. Калашников:

– Да. Вначале побаивались. Может, думали, какой-нибудь подвох. Бог его знает. А потом… Они там хохочут, как скажут: «На обед». Их хохот разбирает, а у нас-то совершенно другое было… Толпа… Вы представляете, несколько десятков тысяч! Какая толпа может вокруг клячонок образоваться, и что там было!..

Из воспоминаний Александра Калашникова: «Постепенно толпа, понимая отсутствие опасности, сжималась вокруг животных, которые, кстати, как загипнотизированные, стояли, опустив головы, словно чувствуя свою обречённость. Вдруг, словно по команде, толпа напала на лошадей. Началась невообразимая вакханалия… Бедных лошадей грызли зубами, рвали руками, а у кого были хотя бы маленькие ножики, вырезали большими кусками и прятали их тут же под гимнастёрку… До сих пор не могу забыть одного человека, еле вырвавшегося из этого живого месива… от подбородка до пояса он был в крови. У пояса, под гимнастёркой, чувствовался порядочный кусок добычи. Но главное не это, а его глаза. Они сверкали от счастья, и в то же время в них ясно виделись страх и растерянность».

Вот оно, самое страшное, что может сделать война: убить в человеке человека.

Из Уманского карьера Александр Калашников был отправлен в концлагерь. Бежал. Снова попал в концлагерь. Чуть было не потерял зрение. В сорок втором году отправлен в Германию, где в лагере для военнопленных пробыл до весны сорок пятого. Бежал. После прохождения проверочно-фильтрационных пунктов прослужил год в отдельной истребительной противотанковой батарее. Вернулся домой в сорок шестом. Допросы. Подозрения. Клеймо военнопленного. Спустя лишь сорок лет случайно узнал, что ещё с 1965 года мог бы пользоваться всеми льготами участника Великой Отечественной войны. Выдали ему положенные медали, удостоверение участника войны. Рукопись о своей молодости, войне, о жизни после войны он заканчивает словами: «Я сделал всё, что мог». Может быть, они станут названием его книги воспоминаний.

А вот на домре, на которой играл когда-то с блеском в оркестре русских народных инструментов и объездил с концертами всю страну, играет редко.

– «Ave Maria» ваша любимая вещь?

А. Калашников:

– Нет.

– А почему вы решили её сыграть?

А. Калашников:

– Почему я решил?.. Мне просто хотелось… Я просто решил, я подумал, что я сыграю когда, это будет как память, то есть молитва о тех, которые не вернулись.

Отче наш. Ты сотворил свет и тьму, воздух и воду. Ты дал человеку душу и разум. Научи нас терпению и любви. Спаси нас от кровавых войн и насилий. Даруй мир нам! Даруй мир нам! Даруй мир нам!

Письмо

Лишь в конце октября Алексей Сафонов получил письмо, отправленное ему в начале августа. Конверт в долгих мытарствах фронтовой почты изрядно помялся. Алексей взглянул на обратный адрес, фамилию отправителя, в недоумении пожал плечами, потом распечатал конверт, достал письмо и начал читать.

«Здравствуй Алексей.

С приветом к тебе Женя.

Это письмо, наверно, тебя очень удивит. Может, ты будешь недоволен этим беспокойствием. Но тогда извени меня, пожалуйста. Ты подумаешь, какое я имею отношение к тебе и почему я решила написать. Просто я увидела мать Юры и спросила проводили тебя на фронт или нет. Она сказала, что уже получили письмо от тебя и дала мне адрес твой. А я у ней спросила, может кто у тебя есть, в смысле девушка, и она тебе пишет, но она ответила, что нет у тебя никого.

Дела у меня идут по-старому, никуда кроме работы не хожу, сижу дома, да и некуда сейчас ходить – война.

Может ты задашь вопрос насчёт Тольки, то я совсем никакого отношения к нему не имею и не хочу иметь.

Но вот вроде всё пока.

До свидание.

С приветом Женя, надеюсь не забыл, хотя мы с тобой не очень хорошо знакомы, кроме у тёти Вали, когда я была у них. Но ничего, надеюсь будем очень хорошо знакомы, и конечно это будет и от тебя зависеть.

Ещё раз до свидание.

Жду ответа, если напишешь».

Алексей ещё раз посмотрел на обратный адрес и фамилию отправителя.

– Куликова, – прочитал он вслух. – Куликова… Кто это? – пытался вспомнить Алексей. – Куликова… Куликова… Куликова… – Но так и не вспомнил.

Вечером, когда взвод улёгся на ночлег, Алексей тихонько пробрался к железной бочке, которая заменяла в землянке печь, и при свете догоравших поленьев начал перечитывать письмо.

«Здравствуй Алексей.

С приветом к тебе Женя.

(«Женя… Женя… Нет, не знаю никакой Жени…»)

Это письмо, наверно, тебя очень удивит. Может ты будешь недоволен этим беспокойствием. Но тогда извини меня, пожалуйста.

(«Кто-нибудь из нашего двора… Посматривала тайком…»)

Ты подумаешь, какое я имею отношение к тебе и почему я решила написать. Просто я увидела мать Юры и спросила проводили тебя на фронт или нет. Она сказала, что уже получили письмо от тебя и дала мне адрес твой. А я у ней спросила, может кто у тебя есть, в смысле девушка…

(«Смело спросила!»)

…и она тебе пишет, но она ответила, что нет у тебя никого…

(«Откуда она знает мать Юрки?»)

Дела у меня идут по-старому, никуда кроме работы не хожу, сижу дома…»

(«А куда у нас и ходить-то было, кроме как в клуб на танцы…»)

Алексей вспомнил сизую от дыма курилку в клубе, толкотню в буфете, танцевальный зал с толстыми колоннами, высокую полукруглую эстраду, на которой важно восседали музыканты духового оркестра. Представилось ему, что стоит где-то в уголке зала эта Женя. Тихая. Скромная. Никто не обращает на неё внимания. Иногда она танцует со своей подругой, а потом снова одиноко стоит в уголке. И с такой отчаянностью вспыхивает иногда в её глазах надежда! Алексею стало жаль её. «Надо обязательно ответить!» – подумал он и продолжил читать письмо.

«Может ты задашь вопрос насчёт Тольки, то я совсем никакого отношения к нему не имею и не хочу иметь…»

(«Толька?… Толька… Ах, Толька! Толька-художник!»)

Тольку прозвали художником за картины, которые он научился писать масляными красками самоучкой. Сначала он дарил эти картины просто так, потом стал продавать. Брали их у него охотно. Как же, почти настоящие! Сюжеты картин были простенькие: лебеди, олени, сирень. Пробовал Толька писать и портреты, но заказчики, увидев своё изображение, почему-то наотрез отказывались от работ, а некоторые ещё и ругались. Продав очередного «оленя» или «лебедя», Толька-художник устраивал гулянку. До полуночи из его квартиры неслись звуки патефона, громкие возгласы и женский смех.

(«Какие же отношения могли быть между этой Женей и Толькой? Если она моя одногодка, то он вдвое старше… Ах, вот кто эта Женя Куликова!..»)

Алексей вспомнил, как однажды, перед самым началом войны, зашёл к своему другу Юрке. У Юрки были гости.

– Толька жениться надумал. Смотрины. Вон эту… – Юрка показал глазами на розовощёкую девушку.

– Как яблочко! – наклонившись к Алексею, добавила Юркина мать. – Не для этого прохвоста Тольки!

Алексея удивило тогда, с каким отчуждением, даже враждебностью посматривала иногда Женя на своего жениха. Атмосфера была напряжённая, разговор никак не клеился и не мог перейти на самое главное, ради чего устраивалось это, как будто случайное, застолье: «ударить по рукам», договориться о свадьбе.

Юрка сунул Алексею гитару:

– Спой что-нибудь, а то сидим, как на поминках.

Алексей хотел отказаться, но, почему-то разозлившись на Тольку («Жених облезлый!»), стал петь, ухаживать за Женей, танцевать с ней под пластинки. Толька ревниво стрелял глазами и отворачивался. Когда Алексей собрался уходить, Женя на прощание протянула руку. Ладонь у неё была горячая, пожатие сильное.

«Может ты задашь вопрос насчёт Тольки, то я совсем никакого отношения к нему не имею и не хочу иметь», – перечитал ещё раз Алексей.

(«Видно, расстроились смотрины. Остался Толька при своих интересах!»)

«Но вот вроде всё пока, – дочитывал письмо Алексей. – До свидание. С приветом Женя, надеюсь не забыл, хотя мы с тобой не очень хорошо знакомы, кроме у тёти Вали, когда я была у них. Но ничего, надеюсь будем очень хорошо знакомы, и конечно это будет и от тебя зависеть.

Ещё раз до свидание.

Жду ответа, если напишешь».

«Обязательно отвечу! – подумал Алексей. – Обязательно!»

Он положил письмо в карман гимнастёрки, застегнул его, чтобы как-то случайно письмо не выпало, не потерялось.

Долго ещё Алексей сидел у железной бочки. Мысли кружились вокруг полученного письма, а потом вдруг, словно сама собой, начала сочиняться биография Женьки Куликовой.

«Живёт с матерью… Отца нет и не помнит его… На лицо Женька хоть и не очень привлекательна, но фигурка у неё стройная… Послушная, работящая… Толька недаром на неё глаз положил… Сначала она дала ему от ворот поворот… Мать начала уговаривать: «Останешься бобылихой! Не из чего выбирать, а ты ещё выбражаешь!» Женька сначала злилась: «Хочу, чтобы по любви!» А потом испугалась, что действительно останется бобылихой… Тольку, конечно, разрисовали перед ней: «Толковый. Интересно жить будешь. Ничего, что старше тебя – любить будет крепче! Хорошо зарабатывает: картинку намулевал, вот тебе и живая копейка! Поживёшь. Дети пойдут. А там и слюбится!..» Ночью, перед смотринами, Женька, наверное, не спала. «Как же так, – думала, – ведь есть же на свете любовь! Как-то находят люди друг друга по любви!»

Алексей почти воочию представил, как собиралась Женя на эти смотрины. Долго сидела перед зеркалом, потом ещё дольше выбирала, что надеть из своего бедного гардероба. «Ну что, готова?» – заглядывая в комнатку, спросила мать. «Готова», – покорно ответила Женя и пошла к Юркиной матери.

«И вдруг такая встреча со мной!.. Влюбилась!.. Тольке отказ! Представляю, чего ей стоило написать мне такое письмо! Это же признание в любви! Надо обязательно ответить! Обязательно!»

Поленья в бочке догорели. Своё тепло и свет отдавали последние угли. Один из них светился особенно ярко, и Алексею казалось, будто где-то далеко-далеко в темноте светится настольная лампа. Свет от неё падает на руки и лицо пишущей письмо Жени Куликовой…

Утром взвод, в котором воевал Алексей Сафонов, принял бой. Танковую атаку немцев отбить не удалось. Бросив позицию, начали отступать за речку. В какой-то миг Алексей почувствовал, что его словно обожгло между лопатками. Ноги ослабли, он упал. Ему показалось, что земля перевернулась и он, оторвавшись от неё, полетел в пропасть неба.

…В полдень на месте утреннего боя стояла такая тишина, словно здесь никогда не рвались снаряды, не повизгивали пули, не лилась кровь людей.

Убитого Алексея обшарил немецкий солдат, полистал и выбросил солдатскую книжку, фотографию матери Алексея, конверт и письмо от Женьки Куликовой.

Письмо и конверт некоторое время лежали неподалёку от убитого Алексея. Дунул ветер. Конверт покатился, застрял в кустах высохшей полыни, а письмо, поднятое в воздух, долго кружилось, пока не упало на поле. Хмурые тучи двигались по небу, и письмо, казалось, вот-вот готово было заговорить с ними, поделиться своей думой.

«Здравствуй Алексей.

С приветом к тебе Женя.

Это письмо, наверно, тебя очень удивит. Может ты будешь недоволен этим беспокойствием. Но тогда извини меня, пожалуйста…»

На мгновение из-за туч показалось солнце.

«Ты подумаешь, какое я имею отношение к тебе и почему я решила написать. Просто я увидела мать Юры и спросила проводили тебя на фронт или нет. Она сказала, что уже получили письмо от тебя и дала мне адрес твой…»

Вспыхнули яркой золотистой охрой оставшиеся кое-где на ветках кустарника редкие листья. Блеснули сквозь жёлто-коричневую высохшую траву пробивающиеся из земли стебельки молодой прозелени.

«А я у ней спросила, может кто у тебя есть, в смысле девушка, и она тебе пишет, но она ответила, что нет у тебя никого…»

Солнце опять зашло за тучи и стало ещё мрачнее и суровее, чем было раньше.

«Дела у меня идут по-старому, никуда кроме работы не хожу, сижу дома, да и некуда сейчас ходить – война.

Может ты задашь вопрос насчёт Тольки, то я совсем никакого отношения к нему не имею и не хочу иметь…»

Холодный сырой ветер, словно чугунное колесо, прокатился по полю. Всё ниже и ниже начали опускаться тучи.

«Но вот вроде всё пока.

До свидание.

С приветом Женя, надеюсь не забыл, хотя мы с тобой не очень хорошо знакомы, кроме у тёти Вали, когда я была у них. Но ничего, надеюсь будем очень хорошо знакомы, и конечно это будет и от тебя зависеть…»

Несколько тяжёлых капель ударили по письму, рядом с ним, слегка припорошив его отскочившими от земли пылью и сором.

«Ещё раз до свидание…»

Пошёл дождь, всё усиливаясь и усиливаясь. К вечеру все слова на листке были размыты. И только в самом низу, на подвёрнутой полоске, можно было ещё прочитать одно предложение:

«Жду ответа, если напишешь».

Tasuta katkend on lõppenud.