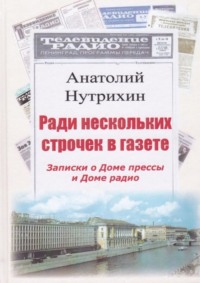

Loe raamatut: «Ради нескольких строчек в газете. Записки о Доме прессы и Доме радио»

Редактор Наталья Нутрихина

© Анатолий Нутрихин, 2018

ISBN 978-5-4490-9494-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

«Откуда родом я?

Скажу: из Лениздата…»

«Среди удач и неуспехов…»

Пословица гласит: не место красит человека, а человек место. Почти полвека трудился я в небольшой газете «Телевидение. Радио», которая поначалу была просто скромной программой передач телевидения и радио. Но сейчас, на склоне лет, не жалею о прошлом: как получилось – так получилось. Заново жизнь не переиграешь!

Газета (она и сейчас существует) представляла собой малое подразделение Лениздата – крупнейшего издательско-полиграфического комплекса города на Неве. Я трудился в нем с 1958 года по 2008-й, часто общался с незаурядными личностями. Ведь, как сказал Евгений Евтушенко: «Людей неинтересных в мире нет». И я решил рассказать о некоторых из них. Мои записи субъективны, избирательны, но, надеюсь, привлекут внимание любознательных читателей.

В целом, я вспоминаю о Лениздате, с теплотой, даже ностальгией. Такое же отношение к нему, например, у прозаика Марка Ланского, который писал:

«Большая и лучшая половина моей жизни связана у меня с этим уголком старого Петербурга: Чернышева площадь, Торговый переулок, Фонтанка… Первый материал, напечатанный в вечерней «Красной газете» в 1928 году, первый очерк, первый фельетон, первая книга…

От нового многооконного здания память уводит меня к стертым ступеням бывшего царского министерства… По этим ступеням со своими первыми стихами шагали многие ныне знаменитые поэты. Вся ленинградская литература прошла по лестницам и коридорам этого старого здания».

И не только литераторы приносили свои рукописи, но и производственники, ученые, артисты… Издательство не раз переезжало на новое место. Менялись адреса, но всегда сохранялось чувство признательности авторов, чьи книги рождались в Лениздате, кто понимал его культурное значение. Поэт Михаил Дудин к пятидесятилетию Лениздата сочинил следующую мажорную, пронизанную юмором оду:

Лениздат. Фото П. Маркина

Среди удач и неуспехов.

Ты, Лениздат, у нас один.

Здесь издавался классик Чехов

И неоклассик Лев Куклин.

Здесь Лев Толстой и Маяковский

Встают, как глыбы, в ряд один.

Но двадцатью годами раньше видный деятель Пролеткульта И. И. Ионов находился на пике успеха. К нему, в Смольный, за листовками и брошюрами спешили посланцы фабричных и заводских комитетов, красногвардейцы и матросы. Агитационный материал печатали в типографиях города в суровых условиях той зимы. Ионов вспоминал: «Трубы замерзают. В мастерских холодно. Но работать надо. Сотни рабочих-печатников грузят дрова далеко за Петроградом; другие горящей паклей отогревают трубы, третьи, закоченев, держат в руках верстатки».

С Пановой мерится Минчковский,

С Розеном сам Евгений Мин.

Здесь табуном идут поэты

В необозримый белый свет,

Соединенные в кассеты

И в одиночку, без кассет.

Здесь занимательные споры

Ведут с прокофьевской строкой

Параллелепипеды Сосноры

(Почти по Блоку) вечный бой.

Здесь чепуровские гвоздики

Цветут над гранинской строкой.

Хотя таланты многолики —

Всех беспокоит непокой.

Идет великое сраженье

За выход в свет и за тираж.

Умов высокое броженье,

Необоримых мыслей раж…

Он наш Парнас и наши ясли,

Мучение и торжество.

Да будут в мире не напрасны

Дела и помыслы его.

И если ты груздем назвался,

То бодро в этот кузов лезь.

Я тоже первый издавался

И переиздавался здесь.

Ты наша жизнь и наша право,

Подспорье мысли и мечте.

Пусть лениздатовская слава

Всегда стоит на высоте.

Два десятилетия спустя Вадим Шефнер откликнулся на очередной юбилей издательства таким четверостишием:

Семьдесят лет – это славная дата,

И, хоть она весьма велика,

Не постареет душа Лениздата,

Ведь впереди у него – века!

Мог ли Вадим Сергеевич представить себе, что через каких-то пять лет лениздатовский корабль-гигант потерпит крушение.

Дитя семнадцатого года

Когда Вадим Сергеевич Шефнер писал вышеприведенный стих, казалось, что Лениздату ничто не угрожает и впереди у него долгий путь, начатый в незабываемом 1917 году.

Тогда, 12 декабря (29 ноября), в Смольном институте, на дверях комнаты №51, появилась табличка, гласившая, что здесь обосновалось новое издательство Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Фактически оно родилось на несколько месяцев раньше. Сразу после Февральской революции, на первом заседании Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, была создана так называемая Комиссия по изданию газет, листовок и воззваний. Потом ее переименовали в издательско-типографский отдел, которым руководили эсеры и меньшевики.

Большевики, придя к власти, полностью обновили кадровый состав всех отделов Петросовета. Комиссию переименовали в издательство, руководство которым доверили члену РСДРП с 1904 года, недавнему узнику Шлиссельбургской крепости, поэту Илье Ионову. И дело пошло. У Ионова имелась поддержка в верхах. Он был близок к одному из руководителей большевиков Григорию Зиновьеву. Сестра Ионова – Злата Лилина – была женой Зиновьева. Все это позднее трагически аукнулось Ионову: в 1937 году его расстреляли.

Но двадцатью годами раньше видный деятель Пролеткульта И. И. Ионов находился на пике успеха. К нему, в Смольный, за листовками и брошюрами спешили посланцы фабричных и заводских комитетов, красногвардейцы и матросы. Агитационный материал печатали в типографиях города в суровых условиях той зимы. Ионов вспоминал: «Трубы замерзают. В мастерских холодно. Но работать надо. Сотни рабочих-печатников грузят дрова далеко за Петроградом; другие горящей паклей отогревают трубы, третьи, закоченев, держат в руках верстатки».

Илья Ионов

Издательство выпускало плакаты и книги на политические темы, печатало большими тиражами сочинения В.И.Ленина, К. Маркса, Ф. Энгельса. В 1918 году были изданы ленинские труды «Государство и революция», «Успехи и трудности советской власти». В следующем году вышел «Букварь для взрослых». В 1920 году – книга «Долой неграмотность». Увидели свет новые произведения Д. Бедного, В. Князева, А. Гостева, М. Герасимова и других пролетарских поэтов.

В 1919 году декретом ВЦИК на базе издательства Петросовета было создано Петроградское отделение Госиздата. В него вошли все государственные издательства города. Ему дали название «Петрогосиздат» (сокращенно – Петрогиз) и переселили в здание бывшей компании Зингера на Невском проспекте, 28.

В это время была основана первая массовая серия издательства – «Народная библиотека», начавшая знакомить массового читателя с сочинениями Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева. Некрасова. В двадцатых годах в серии «Классики русской литературы» были переизданы собрания сочинений Салтыкова-Щедрина, Л. Толстого, Достоевского. В 1922 году полиграфической базой Петрогосиздата стала вышеупомянутая типография министерства внутренних дел, одна из старейших в городе.

В следующем году при издательстве образовали специальный комитет по изданию русских классиков. Его председателем избрали И.И.Ионова. Членами комитета согласились стать авторитетные литературоведы Б.М.Эйхенбаум, Б.Л.Модзалевский, Б. В. Томашевский, Н. К. Пиксанов и известный историк П. Е. Щеголев. По рекомендациям комитета Петрогиз познакомил читательскую массу со многими произведениями русской и зарубежной классической литературы.

В 1924 году в связи с переименованием Петрограда в Ленинград издательство получило новое название – «Ленгиз» и было укрупнено. В него в том же году включили издательство: «Всемирная литература», в 1927-м – «Прибой». Происходили и отпочкования: из Ленгиза в разное время выделилась «Вестник Ленсовета», «Ленинградская правда» и т. д.

Итогом этих перестроек стало создание в декабре 1930 года Газетно-журнального издательства облисполкома ВКП (б) и облисполкома Ленсовета. 14 мая 1938 года оно было укрупнено и получило сокращенное название – «Лениздат». В 1955 году издательство административно полностью объединили с типографией, носившей имя В. Володарского, члена Петроградского комитета РСДРП (б), редактора «Красной газеты», убитого в 1918 году эсерами.

Всё для Победы!

(Лениздат в войну)

Во время Великой Отечественной войны издательство и типография не прекращали работу ни на один день. Большинство сотрудников ушло на фронт. Каждый оставшийся трудился за троих.

В условиях блокады в типографии имени Володарского печатались произведения В.И.Ленина, посвященные военной тематике, актуальные брошюры «Всё для фронта, всё для победы», «Съедобные дикорастуще травы». Вышли в свет серии книг о городах-героях и о великих русских полководцах, публиковались инструктивные материалы МПВО.

В наиболее трудном для издательства 1942 году оно выпустило печатную продукцию 65-ти наименований, преимущественно листовки и плакаты. В нем трудились редакторы М.М.Казанский, И.А.Осипов, главный бухгалтер Н.А.Кирова и еще несколько истощенных голодом людей. Когда отсутствовал транспорт, начальник экспедиции Е.В.Крутова отвозила пачки листовок и брошюр в Штаб обороны города на саночках. Кирову и Крутову я знал: они работали в Лениздате и после войны.

Смерть настигала полиграфистов в цехах, на улице и дома. Стереотипер И. М. Бартеньев, уходя из типографии, оставил сменщику записку: «Пошел умирать». Посыльный пришел к Бартеньеву и сказал: «Твой сменщик не придет. Стереотип отливать некому. Газета не выйдет». Мастер вернулся, отлил и отделал полосы «Ленинградской правды», взял в руки свежий номер, сел отдохнуть и уснул навсегда.

Переплетный цех после бомбежки

«Особенно памятна для нас, ветеранов, первая блокадная зима 1941—42 годов, – вспоминала начальник наборного цеха А.А.Семенова. – Зима выдалась на редкость суровой, в цехах стоял лютый мороз. У наборщиков и верстальщиков руки буквально примерзали к металлу. Люди, ослабевшие от голода, едва держались на ногах. Каждый день мы теряли товарищей, близких: умер, убит при артобстреле, погиб в бомбежку. Скончался от дистрофии и мой муж. Но никто не имел права предаваться личному горю. Тем более я, начальник наборного цеха.

Мы набирали и верстали газеты «Ленинградская правда» и «Краснознаменный Балтийский флот». Их ждали труженики блокадного города и воины Ленинградского фронта. И газета выходила даже тогда, когда фашистская бомба угодила рядом с нами, в Фонтанку, и в цехе было повреждено оборудование, вода залила значительную часть помещения. Цех перекочевал в бомбоубежище и продолжал работать».

Здание редакции газеты «Ленинградская правда» и типографии имени Володарского значились на картах противника как объекты, подлежащие уничтожению. Налеты вражеской авиации и артобстрелы происходили почти каждый день. 4 сентября 1941 года одна из бомб пробила верхние этажи здания и взорвалась на втором этаже, причинив разрушения переплетному цеху. 21 января 1942 года при очередном налете загорелась книжная экспедиция. Пожар тушила своя команда местной противовоздушной обороны.

В типографии Лениздата изготовляли продовольственные карточки для населения. «Бывая в типографии, я видел, с каким старанием печатали работницы эти простые листки, и как они радовались, когда в карточках обозначались повышенные нормы выдачи хлеба, – вспоминает в своей книге «События, встречи» бывший главный редактор Лениздата Владимир Борисович Соловьев.

«Мелкие людишки завидовали печатницам: они, мол, всегда сыты, сами печатают себе карточки… Но за всю войну не было случая, чтобы кто-нибудь из этих работниц воспользовался хотя бы одной хлебной карточкой».

Печатались карточки в «особом» цехе, где был установлен строгий контроль. Этот цех закрыли в 1947 году в связи с отменой карточной системы.

Летом 1942 года были приняты меры к восстановлению основательно пострадавших полиграфических предприятий города. Положение заметно улучшилось в 1943 году после прорыва блокады. В Лениздате увеличили штат редакторов. В горкоме партии составили план выпуска литературы, согласно которому была издана книжечка для партизан Ленинградской области. Большими тиражами печатались плакаты, призывающие к обороне города, к уборке улиц, посадке овощей и подготовке к зиме.

После прорыва и снятия блокады в Ленинграде стала восстанавливаться нормальная жизнь. Возвращались эвакуированные жители, город делался многолюднее.

Обитатели «горбушки»

В военное и послевоенное время книжная редакция Лениздата размещалось в Апраксиным дворе по адресу: Торговый переулок, 3, в небольшом желтом здании с надстройками. Окрестные жители называют его «горбушкой». В 1944 году в нем обосновалась вновь созданная редакция художественной литературы. Ее возглавил вернувшийся с фронта после ранения офицер Михаил Смирнов. Перед ним начальство поставило задачу наладить постоянный выпуск произведений современных авторов и переиздания классики.

Михаил Михайлович трудился в Лениздате более двадцати лет. Я хорошо его помню. Интеллигентные черты лица, высокий лоб, очки делали его немного похожим на Александра Грибоедова. Он сумел создать команду профессиональных редакторов, наладил связи с Союзом писателей. Вскоре на витринах книжных магазинов появились новые книги: роман Веры Пановой «Спутники», поэма Александра Прокофьева «Россия», рассказы Ивана Соколова-Микитова…

С издательством стали сотрудничать и начинающие авторы.

«Помню, зашел к нам в редакцию худощавый офицер в больших кирзовых сапогах, – вспоминал Смирнов, – щеголевато вскинул руку к фуражке и, щелкнув каблуками, доложил: «Гвардии старший лейтенант Дудин принес на ваш суд рукопись». Это были стихи, составившие основу будущей книги поэта – «Переправа».

Однажды – уже после войны – Дудин привел к нам бывшего офицера-танкиста Сережу Орлова. Тот скромно сидел на стуле, потом достал из полевой сумки тетрадочку и прочитал несколько стихотворений. Помню, как поразило нас ставшее впоследствии хрестоматийным «Его зарыли в шар земной». Уходя, Орлов оставил мне свою тетрадочку, а вскоре принес вторую. Так родилась его первая книжка «Третья скорость», сразу ставшая значительным явлением молодой советской поэзии военной поры».

Продолжительное время работали у Михмиха редакторами деловитый Петр Копытин, потрясающий эрудит Александр Бессмертный, белокурая красавица Лидия Плотникова. Помню и миниатюрную Таню Зубкову, и крупную, царственную Татьяну Боголепову, и жизнерадостную, цветущую Нину Чечулину.

Михаил Смирнов

Позднее Нина Александровна так вспоминала один из моментов жизни редакции:

«За большим обшарпанным столом сидит задумчивый Петя Копытин и рядом с ним не менее задумчивый Леонид Соловьев. Редактор и писатель давно и безнадежно молчат. Но очень скоро у этих печальных молчунов выйдет самая жизнеутверждающая на свете книга – «Повесть о Ходже Насреддине». Мне же, как самой молодой и заливистой, конечно, по душе сверстники, знаменитые «три мушкетера» – Витя Курочкин, Витя Конецкий и Валя Пикуль.

К концу дня народу в редакции набивается столько, что «сидящие в кружок», не видят друг друга. Всё плавает в синем дыму. Курили тогда без зазрения совести, здоровье не берегли. Писатели являлись к нам «на огонек» прямым ходом, даже не раздеваясь, – вешалка была прямо в комнате за шкафом. Сколько же было редкостных людей, сколько интереснейших рассказов!»

Нина Чечулина

После ухода Смирнова на пенсию его место занял Петр Копытин, проявивший себя и растущим прозаиком, таланту которого не было суждено полностью раскрыться: Петр Федорович рано ушел из жизни.

Несколько лет эту редакцию возглавлял мой университетский однокурсник Евгений Габис. Выше среднего роста, крепкий, энергичный. В студенческие годы он и я участвовали в строительстве Медведковской межколхозной электростанции на востоке Ленинградской области. В то лето я, раздетый по пояс, копал в котловане землю, бегал с тачкой, а Габис, в матросской тельняшке, рубил топором ряжи.

По окончании Университета он работал корреспондентом двух центральных газет, был редактором в журнале «Нева». А через несколько лет занял должность спецкора «Литературной газеты» по Ленинграду.

У редкого журналиста карьера складывалась столь успешно. Причем, Габис был лишен какого-либо зазнайства, с ним всегда было можно перемолвиться словом, опрокинуть рюмку коньяку. Но за победами у него последовали неудачи.

Евгений Габис

Работа Габиса в должности заведующего редакцией художественной литературы пришлась на восьмидесятые годы, когда жизнь издательства текла вроде бы в привычном русле, но уже давала сбои. Обкомовское начальство дергалось чаще, чем раньше. Оно нашло какие-то недостатки в выпущенных издательством книжках. Дирекция осталась в стороне, а Габису отвели роль виноватого стрелочника. Не знаю подробностей этой истории, но окружающие ему сочувствовали.

У Евгения имелся накопленный годами авторитет. Его взяли в издательство «Советский писатель», но и там журналисту не повезло: его подвел один из писателей. Габиса снова уволили. Эти потрясения сказались на его здоровье. В 1990 году он скончался. После него осталось несколько книг, вышедших в свет под псевдонимом «Николин», интересные острые статьи и очерки в «Литературной газете».

Инна Сенина

Я знаком с вдовой Габиса Инной Сениной, в то время сотрудницей отдела краеведческой литературы. Кстати, она была последним редактором книги «Менделеев в Петербурге», написанной мною вместе со школьным однокашником, профессором Александром Макареней. Книжка рождалось долго, сменилось несколько ее редакторов. В том, что она не была «заредактирована» окончательно, немалая заслуга Инны Александровны.

Другой мой приятель – Игорь Трофимкин – тоже несколько лет трудился в редакции художественной литературы. Его, как и меня, в 1968 году послали в Чехословакию военным переводчиком. Позднее он подарил мне свою книгу о Ярославе Гашеке.

Одним из ветеранов этой редакции был Александр Девель, опытный журналист, профессиональный переводчик с немецкого. Он познакомил русских читателей с несколькими новыми романами Вилли Бределя и Лизелотты Вельскопф-Генрих. Саша дарил мне каждую переведенную им книгу с трогательным автографом.

Девель и я перевели и опубликовали в журналах две детективные повести Вольфганга Кинаста. Иногда мы вместе ходили в спортивную комнату Лениздата, была такая при профкоме, подтягивались там на турнике, поднимали штангу. Александр Александрович был одним из трех коллег, давших мне в 1983 году рекомендацию в Союз журналистов СССР.

Александр Девель

Поэзию в этом отделе много лет редактировал Борис Друян, весьма искушенный в таких делах журналист, спустя годы, перешедший в журнал «Нева». Этим же позднее занимался другой мой давний знакомый – Николай Сотников, критик и поэт, пишущий стихи под псевдонимом «Николай Ударов». Он вел на Радио «Петербург» программу о ленинградских поэтах военной поры.

Последним завом отдела был Александр Белинский, писатель, участник Великой Отечественной войны.

Редакция считалась престижной: интересная работа и сравнительно высокие гонорары. Здесь, например, из года в год издавали серию «Школьная библиотека». Делались эти книги сравнительно просто. Составители брали программу министерства просвещения по литературе. По ней и формировали сборник произведений того или иного классика. Вводную статью заказывали какому-нибудь ученому из Пушкинского Дома или из Института имени Герцена.

«Составительских денег» хватало на покупку «Москвича» или «Запорожца». Такую халтуру давали обычно раз в год. Но переходить в этот «элитный» отдел мне не хотелось: у его сотрудников был нормированный день, а мне хотелось иметь свободное время, чтобы написать что-нибудь самому. Впрочем, устроиться туда без связей было почти невозможно.

Tasuta katkend on lõppenud.