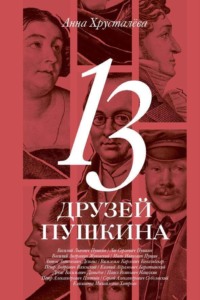

Loe raamatut: «13 друзей Пушкина»

Алексею, Ивану, Матвею и Марку – моим лучшим и самым преданным друзьям

Книга подготовлена при участии Государственного музея А. С. Пушкина

В оформлении использованы изображения, предоставленные Государственным музеем А. С. Пушкина

Художник – Анастасия Пак

© Хрусталёва А. Н., 2024

© Ерофеева В. А., дизайн, 2024

© Государственный музей А. С. Пушкина, иллюстрации, 2024

© Оформление. ООО «Бослен», 2024

От автора

Несколько лет назад в московском музее А. С. Пушкина на Пречистенке проходила выставка «Друзья Пушкина», посвященная, как следует из названия, ближайшему окружению поэта. Через анфиладу прохладных полутемных залов тянулся, тепло поблескивая золоченой посудой, бесконечно длинный обеденный стол, символизировавший все те «прекрасные союзы», что в разные, далеко не всегда светлые времена поддерживали и вдохновляли Пушкина. А со стен взирали десятки лиц, юношеских и девичьих, мужских и женских, юных и зрелых – узнаваемых, смутно знакомых или незнакомых вовсе, так что пытливому посетителю приходилось то и дело останавливаться и читать музейные этикетки, чтобы разобраться, кто есть кто и что связывало героев тех или иных полотен с первым поэтом России. С этих портретов, а точнее – с желания сделать их героев узнаваемыми с первого взгляда, без необходимости вчитываться в подписи, и началась эта книга…

Круг общения Александра Сергеевича Пушкина был, как можно догадаться, невероятно широк. Но стоит ли считать его друзьями всех, с кем он играл в карты, пил шампанское, перебрасывался остротами на балах и в салонах, в чьих альбомах щедро оставлял свои певучие строки и стремительные зарисовки? Едва ли. Истинных друзей у Пушкина, как, впрочем, и у любого из нас, было не так уж много. Поэтому определяющим фактором при выборе персонажей для книги, которую вы держите в руках, стала их духовная близость с поэтом, взаимная привязанность и безоговорочное принятие. С ними Пушкин мог оставаться самим собой, не таясь, делиться мыслями и чувствами и, что особенно важно, получать от них отклик, творческие импульсы и дружескую поддержку. Каждый из этих людей, безусловно, личность: кто-то сделал блестящую карьеру, другие попали в жернова истории, но не утратили чести и достоинства, третьи прожили бурную, отнюдь не безгрешную жизнь. Литераторы и издатели, военные и чиновники, царедворцы и бунтовщики, светские львы – все они по-своему звезды эпохи, творившие ее изо дня в день и по праву ставшие ее символами через столетия. Однако, несмотря на личные победы и поражения, в памяти большинства из нас они остались именно как современники Пушкина, судьбы которых неотделимы от его судьбы.

Годы и обстоятельства постоянно меняли ландшафт этой «дружеской карты». В разные моменты кто-то оказывался на расстоянии вытянутой руки, с кем-то жизнь разводила – всё как у всех. Если рассказывать о каждом, одной книгой точно не обойтись, поэтому решено было остановиться на мистической и загадочной цифре 13 – «Тринадцать друзей Пушкина». Перед вами спутники поэта, наиболее близкие ему в те или иные моменты, отношения с которыми, пусть не всегда ровные, часто противоречивые, были наполнены смыслом, глубиной, а иногда и недосказанностью.

Семейный круг представлен «парнасским отцом» – дядюшкой Василием Львовичем Пушкиным и младшим братом Львом, Лёвушкой, которому во время Южной ссылки Александр Сергеевич поручал вести свои дела в Петербурге. Именно этот сюжет позволяет понять, насколько терпелив мог быть вспыльчивый, неистовый Пушкин, как он умел прощать.

«Посланники» Лицея – Антон Антонович Дельвиг, Вильгельм Карлович Кюхельбекер и Иван Иванович Пущин. Каждый из них словно воплощает разные грани натуры самого Пушкина: поэтический дар, творческую пылкость, истинное рыцарство.

Старшие друзья по «Арзамасу» и первые наставники – Василий Андреевич Жуковский, Денис Васильевич Давыдов, Пётр Андреевич Вяземский. Без их высокого примера, без веры в его гений, интеллектуальной и человеческой поддержки жизнь поэта, возможно, сложилась бы по-иному. А как оставить без внимания бескорыстного друга и помощника Петра Александровича Плетнёва, которому Пушкин посвятил свой блистательный роман в стихах «Евгений Онегин»? Или Евгения Абрамовича Баратынского, чью лирику Пушкин считал безупречной? Московский «дружеский лагерь» – Сергей Александрович Соболевский и Павел Воинович Нащокин. Напрямую не связанные с литературой, они дарили своему великому другу бесценные впечатления, давали пищу для ума, вдохновляли и приходили на помощь по первому зову. Так же как и дочь фельдмаршала М. И. Кутузова, добрейшая Елизавета Михайловна Хитрово (было бы несправедливо не включить в этот «пантеон» ни одной дамы, ведь и среди прекрасного пола друзей у поэта было предостаточно).

Предлагаемые вашему вниманию жизнеописания не претендуют на полноту и академизм. Их вернее было бы назвать штрихами к портретам, легкими эмоциональными набросками, своего рода «собраньем пестрых глав», где исторические факты подчас соседствуют с субъективным авторским отношением, которое, возможно, кому-то покажется спорным. И это замечательно! Рассказ о живых людях – а в том, что они живы, пока жива память о них, нет никаких сомнений – не может быть иным. И если, перевернув последнюю страницу, вы поймете, что и в вашем «дружеском кругу» прибыло, значит, цель достигнута.

В последних строках этого пространного предуведомления автор хотел бы выразить сердечную признательность тем, кто помог этой книге появиться на свет.

Государственному музею А. С. Пушкина и лично Евгению Богатырёву, Елене Потёминой и Анне Большовой – за предоставленные иллюстрации и всестороннюю поддержку.

Издательству «Бослен» – за доверие.

Екатерине Варкан – за бесценные наблюдения.

Анастасии Скорондаевой, Татьяне Стояновой, Татьяне Скибицкой и любимым музейным «маленьким женщинам» – за безусловную веру в то, что рано или поздно все обязательно получится.

Своей семье – за долготерпение и легкость бытия.

Парнасский отец

Василий Львович Пушкин

(1766–1830)

Считается, что каждому хотя бы однажды судьба посылает человека, через которого его любит Бог. Если это действительно так (а даже если всего лишь душеспасительная метафора – что с того), то такими людьми были друг для друга популярный в начале XIX века пиит, хлебосольный московский барин и жуир Василий Львович Пушкин и его гениальный племянник – тоже Пушкин, Александр Сергеевич.

Родственники по древней аристократической крови, они, несмотря на значительную разницу в возрасте, всегда оставались еще и друзьями-поэтами, сродниками по чувственному и интеллектуальному наслаждению самою жизнью со всеми ее бессчетными щедротами. И это определенно связывало их куда крепче общего генеалогического древа.

…Говорили, что на набережной появилось новое лицо: чудаковатый и восторженный, отчасти эксцентричный, однако с первых же минут располагающий к себе русский дворянин. Едва прибыв в Париж, этот обаятельный «сын севера» первым делом нанес визит куаферу, откуда вышел с модной прической à la Titus, умащенной ароматическим маслом. Дальше путь его лежал в квартал модных лавок. Видимо, он обошел их все до единой и вынес оттуда все, что только смог унести. Через двадцать лет заточенный в Михайловском племянник с доброй иронией опишет дядюшкины французские покупки в «Графе Нулине»:

Себя казать, как чудный зверь,

В Петрополь едет он теперь

С запасом фраков и жилетов,

Шляп, вееров, плащей, корсетов,

Булавок, запонок, лорнетов,

Цветных платков, чулков à jour.

Но, справедливости ради, заметим, что столица «просвещенного мира» привлекала Василия Львовича не только французскими модами. Добравшись сюда маршрутом, ранее описанным Николаем Михайловичем Карамзиным в «Письмах русского путешественника», посетив Ригу, Данциг (нынешний Гданьск) и Берлин и оставив об этом вояже весьма подробный травелог, опубликованный в том же 1803 году в журнале «Вестник Европы», поэт Пушкин-старший постановил себе испить Париж до дна.

Сказано – сделано. Любознательный гость методично объезжал музеи, дворцы и парки. В Лувре часами простаивал у беломраморной Венеры Милосской и до рези в глазах лорнировал «славную группу Лаокоона». Доехал до Версаля, гулял в Трианоне и с грустью созерцал запустение и разруху, царившую в покоях, где еще совсем недавно обитала блистательная Мария-Антуанетта.

В. Л. Пушкин на прогулке по Тверскому бульвару.

По рисунку К. Н. Батюшкова.

1817

Однако в первую голову его интересовали люди, любезные французы, что «так ласковы и любят иностранных» и, конечно же, француженки, которые все сплошь «нимфы и грации». В них недостатка не было. Перед обворожительным чужеземцем, как по волшебству, распахивались самые высокие двери. Начать с того, что он был представлен первому консулу – Наполеону Бонапарту. Очаровательная мадам Рекамье, узнав о страсти Пушкина к театру, предоставила ему место в своей ложе. Он тут же стал своим в актерской среде, подружился с «королем трагиков» Тальма, который любезно согласился преподать благородному руссу несколько уроков сценической речи. Ежедневно приходили приглашения в светские и литературные салоны: московского поэта принимала модная французская писательница мадам Жанлис; Василий Львович свел знакомство с собратьями по перу – Бернарденом де Сен-Пьером, Жаном Франсуа Дюси, Луи де Фонтаном, Антуан-Венсаном Арно. А в гостиной своей соотечественницы баронессы фон Крюденер Василий Львович, не заставляя себя долго упрашивать, декламировал стихи и собственные переводы старинных русских песен на французский. Некоторые из них, кстати, были опубликованы в журнале «Mercure de France» и имели определенный успех.

Когда настала пора возвращаться на родину, Василий Львович увозил из Парижа не только корсеты, фраки и чулки à jour, но и бесконечную благодарность к столь тепло принявшей его «земле обетованной», а еще – огромную коллекцию книг, с охотничьим пылом истинного библиофила собранную по книжным развалам. Многие экземпляры были по-настоящему бесценны и до Великой французской революции принадлежали королевской и другим именитым библиотекам. Забегая вперед, скажем, что через несколько лет эти несметные книжные сокровища обратятся в пепел в московском пожаре 1812 года. Для Василия Львовича и сама эта война, и гибель библиотеки станут двойным ударом: оказывается, «любезные французы» могут быть вовсе не любезны…

Но эти потрясения в будущем. Пока же на дворе 1804 год и до верху груженная карета мчит Пушкина в Россию, где его ждут изрядно соскучившиеся друзья, встретившие его жаркими объятиями, расспросами и шутливым посланием Ивана Ивановича Дмитриева «Путешествие NN в Париж и Лондон, писанное за три дни до путешествия», отрывок из которого Александр Сергеевич однажды позаимствует для эпиграфа к первой главе «Арапа Петра Великого»:

Друзья! сестрицы! я в Париже!

Я начал жить, а не дышать!

Садитесь вы друг к другу ближе

Мой маленький журнал читать…

Во Францию Василий Львович Пушкин попал, когда ему было уже хорошо за тридцать. Кто знает, как долго бы он еще собирался в дорогу, подарившую ему в итоге столько впечатлений и удовольствий, кабы не скандал, причем самого пикантного свойства, заставивший его бежать куда глаза глядят, а именно – в вожделенный Париж. Но обо всем по порядку…

Василий Пушкин – старший сын артиллерийского офицера в отставке Льва Пушкина от второго брака с Ольгой Чичериной. Характер Льва Александровича, мягко скажем, не сахар. Много позже внук его, Александр Сергеевич, заметит: «Дед мой был человек пылкий и жестокий». Так, весьма темны обстоятельства смерти первой супруги Льва Александровича – Марии Матвеевны. В своей автобиографии Александр Сергеевич Пушкин писал: «Первая жена его, урожденная Воейкова, умерла на соломе, заключенная им в домашнюю тюрьму за мнимую или настоящую ее связь с французом, бывшим учителем его сыновей, и которого он весьма феодально повесил на черном дворе». Конечно, это не более чем легенда, однако дыма без огня, как мы знаем, не бывает.

А. С. Пушкин в детстве.

По картине К. де Местра.

1801–1803

При этом сыновья необузданного Льва – Василий и Сергей – получили самое изысканное домашнее образование: в совершенстве владели английским, немецким, итальянским и латынью, а по-французски даже стихи писали. В 1828-м Василий Львович переложил на французский «Черную шаль» поэта-племянника.

По заведенному в те времена обычаю оба брата сызмальства записаны в военную службу, но в Санкт-Петербург, где расквартирован Пехотный Измайловский полк, не торопятся. Их и в Первопрестольной все устраивает. Василий Львович нарасхват в светских московских салонах: ах, голубушка, ma chérie, до чего же остроумен этот юный Базиль, а вы слышали его французские куплеты? А как он читает, как импровизирует, как играет на домашних театрах! Charmant, мы в восхищении, весь свет в восхищении!

Tasuta katkend on lõppenud.