Loe raamatut: «Tiefenlager»

Die Arbeit an diesem Roman wurde von der Stadt

Zürich mit einem Werkjahr und von der Robert Bosch

Stiftung im Rahmen des Programms »Grenzgänger

China – Deutschland« unterstützt.

Die Publikation des Romans wurde von

der Fachstelle Kultur Kanton Zürich unterstützt.

© 2021 Verlag Das Wunderhorn GmbH

Rohrbacherstrasse 18, D-69115 Heidelberg

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werks darf in

irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder ein

anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des

Verlags reproduziert werden oder unter Verwendung

elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder

verbreitet werden.

Gestaltung & Satz: philotypen

eISBN: 978-3-88423-650-5

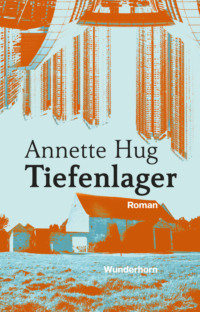

Annette Hug

Tiefenlager

Roman

Große Einsiedler verbergen sich in der Stadt

Wang Kangju

Inhalt

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

1.

Bald werden wir in Ruhe arbeiten. In neuen Häusern. Dort beginnen wir nicht von vorn, denn die Ordensregel steht. Sie ist aus unseren Fehlern gewachsen. Auch die Zahlen stimmen. Was wir einander bisher zugeflüstert oder vorgetragen, was wir aufgeschrieben, berechnet oder gesungen haben, auch was wir uns immer wieder ausgemalt haben, stelle ich hier zur Verfügung.

2.

Mit einem glücklichen Zufall hatte alles begonnen. Hongkong war der perfekte Ort dafür, denn dort kreuzten sich viele Wege. Es war ein Kommen und Gehen aus allen Richtungen. Zwischen den Wolkenkratzern des zentralen Bezirks besetzten Frauen in Freizeitkleidung die Gehsteige, die Parkanlagen, Sitzbänke, die Unterführungen und die abgesperrte Chater Road. Sie saßen auf Pappkartons und in Zelten, hatten sich in Decken gewickelt und mit Mützen bewehrt gegen den Wind, der im Januar richtig kalt geworden war. Eine seltsame Thermik sorgte dafür, dass die Böen zwischen den hohen Fassaden abfielen, aber auch waagrecht über den Teer fegten. Die Fußgängerpassage unter dem Turm von HSBC wurde zum Windkanal.

Die Frauen in Freizeitkleidung waren Hausangestellte und kamen aus den südlichen Nachbarländern. Sie hatten jeden Sonntag frei, aber keine eigenen Räume, um sich darin aufzuhalten. Also verbrachten sie Stunden im Zentrum der Stadt. Sie saßen nicht nur auf, sondern auch zwischen Pappkartons. Wände wurden aufgerichtet und mit dem Kartonboden vernäht, man versammelte sich in dachfreien Zimmern. Und doch auf offener Straße. Leises Gemurmel war zu hören und Musik aus verstärkten Mobiltelefonen, oft brach in einem Kabäuschen Gelächter aus.

Auch ein Tunnel, der die Chater Road mit der Uferpromenade verband, war dicht besetzt. Frauen massierten sich gegenseitig. Thermoskannen und Ghettoblaster heizten die Luft auf. Wer wollte, nahm einen Aufzug, um aus der Menschenmenge in die Höhe zu gelangen. Eine Passerelle gab den Blick frei auf das Ufer und das aufgeraute Wasser der Bucht. Dahinter erhoben sich die matt glänzenden Fassaden von Kowloon. Rolltreppen führten von der Passerelle hinab auf Rasenflächen. Auch dort saßen Leute eng beieinander und duckten sich. Größere Gruppen trotzten dem Wind und der Kälte durch Bewegung. Streng choreographiert und trotzdem elegant sprangen sie auf, warfen die Arme von sich, schwangen den Kopf hin und her und traten an Ort. Der Wind zerschlug die Musik, zu der sie tanzten.

Vier Gestalten nah am Ufer hoben sich still von allen anderen ab. Ihre Bewegungen passten nicht in die Szenerie. Da turnte jemand vor, der an einen chinesischen Stadtpark in den frühen Morgenstunden erinnerte. Schwer zu sagen, wie alt die Person war; eine grellblaue Strähne fiel über ihr kurz geschnittenes, schwarzes Haar. Die Arme bewegte sie unerhört langsam hin und her, waagrecht auf Schulterhöhe, auch im Rumpf drehte sie sich nach links, dann wieder nach rechts. Übungen, die sonst nur von Rentnerinnen und Rentnern ausgeführt wurden, brachten eine seltsame Ruhe in den Wind und in die verschepperte Musik. Wobei die drei Frauen, die alles nachturnten, aus dem Takt fielen. Eine täuschte sich in der Richtung, eine andere hob den falschen Fuß. Dank der Leiterin strahlte das Grüppchen trotzdem Geschlossenheit aus.

Über eine Rolltreppe kam eine Frau im Hosenanzug auf die Rasenfläche, bewegte sich in ungeeignet eleganten Schuhen über den Rasen und reihte sich hinter der Frau mit der grellblauen Strähne ein. Ihre Handtasche sank zu Boden, bevor sie mit den andern in die Knie ging, die Beine weit auseinander. Bald gerieten auch ihr die Richtungen und Füße durcheinander.

Als die Vorturnerin ihre Übung beendet hatte, drehte sie sich um und stockte, sah die Fremde in ihrer Gruppe überrascht an. War das Pierina, Pina – oder hieß sie Petra? Wie kam sie auf einen Rasen in Hongkong?

»Betty Wang?«, fragte die Frau im Hosenanzug. Sie hieß tatsächlich Petra.

Vor langer Zeit hatte sie sich in Manila mit Kleinstkrediten beschäftigt, mit mühsam berappten Darlehenskassen in Armenvierteln. Im Hinterzimmer eines gekühlten Büros hatte sie Zahlen von Handlisten in Excel-Tabellen übertragen, Anträge und Auswertungen in europäischen Jargon übersetzt. Neben ihr war damals eine Studentin der Krankenpflege gesessen, die für etwas Geld Protokolle abtippte. Betty Wang. Beide waren knapp über zwanzig. Der Kalte Krieg war gerade zu Ende gegangen.

Ein Vierteljahrhundert später zogen sie von der grünen Uferpromenade Hongkongs in einen Kaffeeladen. In einer verborgenen Nische saßen sie zwischen Bücherregalen und versuchten sich zu erinnern. Als sie sich kennengelernt hatten, war in der Nähe von Manila gerade ein Vulkan ausgebrochen. Eine seltsame Stille hatte sich auf die Stadt gelegt. Die Haare von Menschen, die sich im Freien aufhielten, färbten sich weiß. Ströme von Schlamm begruben Dörfer unter sich. Amerikanische Kampfflugzeuge, die unter dem Vulkan stationiert waren, verloren ihre Konturen unter dichtem Grau. In jenen Tagen hatten Betty und Petra in einem Bus gesessen, der über Land fuhr. In Hongkong erinnerten sie sich an kein Ziel. Nur ans Wippen auf den gefederten Sitzen. Kullernd. Und dass sie es beide begrüßt hatten, plötzlich weiße Haare zu haben. Gerne wären sie abgeklärt gewesen, weise und imstande, Eruptionen von Vulkanen, Militärgewalt und Volkszorn vorauszusehen.

Persönlich war Petra von Gefühlsausbrüchen getrieben. Weil sie sich verliebt hatte, war sie in Manila gelandet. Im gekühlten Büro, in dem sie Arbeit gefunden hatte, trug sie eine alte Angst ab. Einen guten Teil ihrer Kindheit war sie davon ausgegangen, dass ein Atomkrieg ihr Leben früh beenden würde. Eine Bombe war angekündigt. Feuersbrünste würden den europäischen Kontinent verheeren, hatte sie gehört, und jeder Donner weckte fortan die Erwartung, dass der Himmel bersten könnte. Bomben einzumotten, schien ihr jahrelang das Wichtigste auf der Welt. Es erfüllte sie mit tiefer Freude, dass die amerikanischen Kampfjets in der Nähe von Manila unter Vulkanasche verschwanden. Von Gesetzen, die Börsenkurse mit Hunger und Truppeneinsätzen verbanden, meinte sie eine ungefähre Ahnung zu haben und beim Übertragen von Handnotizen in Excel-Tabellen entdeckte sie, dass sie den Zahlen, die sie prüfen konnte, mehr vertraute als allen Worten. Wenn sich wirklich Geld verschob, Eigentümer wechselten und ungeahnte Ausgaben finanzierbar wurden, sah Petra tieferen Sinn, Besänftigung und Möglichkeiten von Glück. Das Wohlstandsgefälle wollte sie Posten um Posten abtragen. Und sie gewann Freundinnen. In Bierschuppen und privaten Gärten trafen sich damals Studentinnen und Studenten aus der Stadt, aus den Provinzen und aus Übersee, Juristen, die gerade ihre ersten Fälle betreuten, verarmte Töchter auf der Suche nach einer Aufgabe, angehende Expertinnen aus Japan, Nepal oder Vietnam, verquere Ökonomen; alle sprachen irgendwie Tagalog oder Englisch. Die meisten protestierten auch gegen die Regierung, die ihnen mutlos und korrupt erschien. Sie verketteten sich in Viererreihen, die Arme schmerzhaft eingehakt, bewaffnete Polizisten im Blick, und sie diskutierten nächtelang, man durfte in jenen Bierschuppen abschweifen beim Erzählen, den Faden verlieren, weil ihn bestimmt jemand anders aufnehmen würde, irgendwann kam das Gespräch zurück zur Frage, was zu tun sei. Jetzt, da der Kalte Krieg zu Ende gegangen war. An einigen Orten der Welt, zum Beispiel in Manila, hielt die Hoffnung auf einen großen Frieden an. Fernen Massakern sah man ungläubig zu.

Betty Wang trug ihr Haar damals hüftlang. Sie studierte Krankenpflege, sah dem Berufsalltag in blassgrüner Uniform mit gemischten Gefühlen entgegen. Stumm und steif stand sie dabei, wenn andere in einem privaten Garten tanzten. Nur wenn die Nächte lang wurden, kam Betty manchmal ins Reden. Einmal sagte sie klar und deutlich, dass sie für nichts in der Welt zur Waffe greifen würde. Petra erinnerte sich an den Eklat: Betty wurde von einer älteren Dame gescholten, gab laut zurück, stieß dabei Worte aus wie Pressluft, die sich in jahrelanger Ehrerbietung angestaut hatten. Und sie übernachtete manchmal wie Petra im Büro. In einem kleinen Hinterzimmer wurden Seegrasmatten ausgerollt. Darauf lagen auch drei Kinder und eine Mutter. Kleine Jungen, noch nicht acht Jahre alt, sprangen herum, als sei der harte Flur ein Trampolin, sie ließen sich auf die kreischenden Frauen fallen. Bevor sie nicht in eine Wand gekracht und laut weinend zusammengesackt waren, fielen sie nicht in den Schlaf. Daran erinnerte sich Betty, in der hintersten Nische eines Kaffeeladens in Hongkong.

Als der Kalte Krieg zu Ende gegangen war, zogen die amerikanischen Truppen aus den Philippinen ab. Patrioten aller Couleur jubelten, auch Frauenverbände und Kreditgenossenschaften. In ihren Büros wurde gefeiert. Dann standen Mütter vor der Tür und sagten: »Wir haben mit euch die Amerikaner vertrieben, jetzt hungern unsere Kinder.« Aus den verlassenen Bars der Truppenstützpunkte waren sie in die Hauptstadt gezogen und quartierten sich in Hinterzimmern ein, übernahmen Hausarbeit, die auch in Büros anfiel. Nachts breiteten sie Seegrasmatten aus und gewährten den jungen Angestellten Obdach, wenn allgemein gewarnt wurde; damals, als Betty und Petra gleichzeitig den nächtlichen Heimweg scheuten, machten Polizisten Jagd auf junge Frauen, die zwischen elf und ein Uhr nachts ihre Schicht beendeten. In Hongkong erinnerten sich beide ohne Schrecken an die Mordserie. Ihre Angst hatte sich in der Erinnerung an die springenden und lachenden Jungen aufgelöst.

»Unglaublich schlecht erzogene Kinder«, sagte Betty.

Petra sprach kurz von beruflichen Stationen: Sie hatte oft die Stelle gewechselt. Mit vierzig hatte sie begonnen, Ratschläge zu erteilen. Sie berechnete Zukunftsaussichten und Alterskapital, reiste von Land zu Land. Nach Hongkong kam sie häufig. Wenn sie einmal nach Hause zurückkehrte, wohnte sie dort in einer Pension.

Mütter waren gestorben. Petra sprach davon, dass die Luft zum Atmen dünner geworden sei. Betty nickte, als sei ihr das Gefühl bekannt.

»Liebe?«

Betty schüttelte den Kopf und kam dann auf das Hinterzimmer jenes Büros zurück: »Da war doch auch das kleine Mädchen …«

»Hieß sie Baby Lu?«

»Die Jungen waren eingeschlafen, da stand sie vorsichtig auf. Sie kam auf uns zu und sagte ganz leise, fast flüsternd: ›Ratet mal, wer ich bin!‹ Sie schien selbst gespannt auf die Antwort. Und wusste nicht: Würde sie gleich jemand anders werden? Noch bevor wir antworten konnten, sagte sie: ›Ich bin …‹, hielt den Atem an. Ein einziges Wort würde ihr einen neuen Körper bescheren. ›Ich bin ein Vogel‹, sagte sie mit aufgerissenen Augen, ausgestreckten Armen. ›Guten Abend, Frau Vogel‹, sagten wir leise, um die Jungen nicht aufzuwecken. Daran habe ich oft gedacht: An den Blick in ihren Augen. Ich habe sie beneidet um den Schauer und den Mut, mit dem sie sagte: ›Ich bin ein Vogel.‹ Immer wieder sagte sie das, zwanzig, fünfzig Mal. Der Zauber schwächte sich nicht ab.«

Petra erinnerte sich nicht an die Szene, aber das Gesicht des Mädchens sah sie deutlich vor sich. In jenem Hinterzimmer schien alles ausgesetzt, was unaufhaltsam und zermürbend seinen Lauf nahm: Morde und Truppenverschiebungen, heiser gebrüllte Reden. Betty entzog sich den politischen Wallungen. Aus dem Büro wechselte sie in einen strengen Schichtplan. Mit leisem Neid hörte Petra, dass Betty mehr als fünfzehn Jahre im selben Spital gearbeitet hatte.

»Das, was ich da machte, war immer notwendig.«

»Und jetzt, in Hongkong?«

»Kein Vergleich.«

Zum ersten Mal blitzten Bettys Augen auf, als stünde sie wieder kampfbereit in einer Menge, die ihr gespannt beim Streiten zusah. Hongkong sei ein Patient auf der Intensivstation, er werde mit Pumpen am Leben erhalten, alles sei auf Dialyse durch künstliche Nieren angewiesen, auf Sauerstoffzufuhr, Impulse fürs Herz. Würde man die Maschinen alle auf einmal abstellen, wäre der Patient sofort tot. Der Umstieg auf die eigene Atmung müsse sorgfältig eingeleitet werden. Wie überall. Einen sachten Ausstieg aus der künstlichen Überhitzung der Welt skizzierte sie und wirkte zuversichtlich. Sie würde gern wieder in einem High-Tech-Spital arbeiten, in einer internationalen Organisation vielleicht auch, egal wo auf der Welt. Seit zwei Jahren sei sie ohne Uniform, beruflich in der Schwebe. Hongkong sei der falsche Ort für das Leben, das sie sich noch vorgenommen habe.

»Wir könnten zusammen ein Kloster gründen«, sagte Petra.

So sind wir in die Welt gekommen. Hätte Betty in jenem Moment gelacht oder das Gesicht verzogen, dann gäbe es uns nicht. Sie blickte aber ausdruckslos, doch irgendwie offen, sonst hätte Petra nicht den Mut gefasst, von einem Plan zu erzählen, den sie seit einem Tag und einer Nacht in Erwägung zog. In einem schwachen Moment war er ihr zugefallen.

Sie hatte in Hongkong über die Zukunft von Altersrenten diskutiert, in wechselnden Sprachen. Prognosen gingen weit auseinander. Zahlen wurden an die Wand projiziert, die niemand belegen konnte. Trotzdem wurden sie von markigen Worten begleitet, von großen Tönen. Petra versackte. Lustlos saß sie da, stahl sich dann weg, verirrte sich in die Zwischenetage eines Hochhauses, das an Plattenbauten erinnerte – dort habe sie sich nicht verloren gefühlt, erzählte sie uns später, mit plötzlicher Neugier habe sie die Reste vergilbter Klebestreifen an den Wänden betrachtet und die erstbeste Tür geöffnet. Sie trat auf den spiegelnden Boden einer Einkaufspassage, ging durch eine Parfumwolke in die Partymeile, dort lockte eine mexikanische Bar mit freien Hockern. Und da saß auch schon ein anderer Teilnehmer der Konferenz, ein alter Bekannter, Spezialist für die Berechnung von Wahrscheinlichkeiten. Später nannten wir ihn »den Zuständigen«, irgendwann konnten wir seinen Namen nicht mehr aussprechen, ohne zu fluchen.

In Hongkong trank er mit Petra eine Flasche Wein, dann härtere Absacker. Der Alkohol sorgte dafür, dass Statistiken entgleisten, Gedanken bewegten sich sprunghaft. Die Suche nach Gesetzen, die ihnen die Zukunft der Arbeitslosenraten, der Sterblichkeit und der Zinssätze in klaren Formeln vermitteln würden, betrieben sie nur noch als Spiel. Wenn andere im vollen Ernst die Entwicklung der mittleren Einkommen auf Punkt und Komma vorhersagten, lächelten sie müde. Der Bekannte hörte geduldig zu, als Petra von einem alten Chinesen erzählte, den sie gerade las. Ein verbannter Beamter, ein Verrückter, der nicht mehr wusste, wer er war. Seit es Kaiser gab im Reich der Mitte, hoben sie Untergebene aus dem Amt. Schickten sie in hinterste Provinzen. Und da entdeckten die Verbannten endlich den Regen und den Mondschein. Sie schrieben richtig schöne Bücher. Petra gestand dem Bekannten ihren absurden Wunsch, ein Kaiser möge sie ihres Amtes entheben. Am Nebentisch grölten Rugbyspieler.

»Aber Du darfst die Institutionen nicht aufgeben«, entgegnete der Spezialist für Wahrscheinlichkeiten.

Ein Konsortium, für das er manchmal arbeite, stehe kurz davor, ein altes Problem für immer zu lösen. Er sprach von Energie und von Stoffen. Petra gab sich einen Ruck und versuchte sich Sätze ins Gedächtnis zu rufen, die sie gerade eben, aber nur undeutlich vernommen hatte. Dazu schloss sie die Augen und meinte, in ein Loch zu fallen. Er beschrieb Kavernen. Richtig wach wurde sie, als sich seine Hand schwer auf ihre Schulter legte. Sie hob die Augen, um dem Bekannten direkt ins Gesicht zu blicken. Er sagte: »Ehrlich. Du kannst ein geruhsames Leben führen und damit die Welt retten. Überleg Dir das.«

Am nächsten Morgen fand Petra ein Konzeptpapier auf ihrem Rechner. Sie las es beim Frühstück. Nach dem technischen sei das menschliche Problem zu lösen. »Vision: Kein Mensch wird durch die Strahlung eines Endlagers für nukleare Abfälle getötet.« Sie erinnerte sich vage, dass an der Bar auch Ausnahmen zur Sprache gekommen waren und die Gefährdung von Mäusen. Das Wort »Opfer« war Petra ungut in Erinnerung geblieben. In der Skizze folgten nun mehrere Passagen, die vom Allgemeinen zum Konkreten abstiegen, vom »Outcome« zu »Grenzwerten« und zur Notwendigkeit, die Gefahren des Atommülls den künftigen Generationen, Völkern oder Spezies zu übermitteln. Die Frage war: wie?

»Ways and means: Zur Umsetzung der Ziele wird ein Orden gegründet.«

Der Autor erlaubte sich einen Ausflug in die Geschichte, Petra las von irischen Wandermönchen, die im verheerten Europa am Rande der Zeit Abteien gründeten. »Ein Kloster ist die zuverlässigste bisher bekannte Methode, Wissen zu sichern und von Generation zu Generation zu übermitteln«, stand in der Skizze. »Zielgröße: eine Million Jahre.« Dann würde die Strahlung nicht mehr gefährlich sein. Ein Orden würde die Zeit überdauern und gegen die Gefahren warnen, die einem Endlager blühten: Erdbeben und Verblödung, Bandenkriege oder Meteoriteneinschlag, Korrosion.

»Do no harm: Das Konsortium legt Wert darauf, mit diesem Projekt keine zusätzlichen Gefahren in die Welt zu setzen. Jede Form von Fanatismus ist zu vermeiden.« Ausgeschlossen sei, an bestehende Organisationen anzuknüpfen. »Respekt vor der Wissenschaft wird vorausgesetzt«, hatte der Bekannte an der Bar betont und war dann zur Sache gekommen, seine Hand angespannt am Glas. Sie, Petra, entspreche nicht ganz, aber doch weitgehend den Kriterien, sie kenne sich mit Wahrscheinlichkeitsrechnung aus, habe Führungserfahrung und Phantasie, sei ungebunden und wirtschaftlich bewandert, betriebs- und hauswirtschaftlich, der Orden müsse einen Alltag entwickeln, unabhängig werden, nach zwei Jahren selbsttragend.

Betty Wang las das Konzept im Kaffeeladen. Auf dem kleinen Bildschirm von Petras Telefon stachen die Zwischentitel grün hervor. Betty nickte da und dort, lächelte auch. Schließlich wollte sie über alles nachdenken und fragte: »Wie soll der Orden denn heißen?«

»Das weiß ich nicht.«

»Hüter des Ewigen Feuers?«

Petra schüttelte zaghaft den Kopf.

3.

In Europa lud der Zuständige zu Verhandlungen ein. Er präsentierte eine Liegenschaft. Den Namen, den er provisorisch gewählt hatte, ließ Petra in den Verträgen stehen. Sie nannte ihn aber nicht, wenn sie mit Betty über den Orden nachdachte. Niemals sprach sie von einer »Arbeitsgruppe Transtemporaler Kompetenzerhalt«.

»Amselverein« steht in ihrem Tagebuch. Sie notierte wenig zu den Entscheidungen, die sie traf, aber viel zur Natur. Im Sommer ’15 sah Petra das Stammhaus zum ersten Mal und besuchte es vor dem Einzug öfters, saß gern in seiner Nähe unter einem Nadelbaum. Die ersten zwei Jahre des Ordens hielt sie in kleinen Beobachtungen fest.

Auf einen langen trockenen Sommer, in dem Wespen halbreife Birnen aushöhlten, folgte ein Herbst, aber kein Winter. Das Gras wuchs auch im Januar und Wühlmäuse fielen in die Bienenstöcke ein, ließen sich nicht totstechen, fraßen Waben leer. Petra erwartete den Frühling ungeduldig. Aber es wurde dann doch noch Winter, Schnee fiel bis weit in den April. Fröstelnd saß sie unter Mirabellenblüten und träumte von einem Jahreskreis, der den Orden aus der Zeit hob. Es sollte immer Blüten geben im Frühling, man würde sich immer hinsetzen und sie bewundern können:

»… jedes Jahr werden die Perseiden zu sehen sein im Sommer, irgendwann Mitte August wird der Himmel nachts aufklaren, Sternschnuppen werden in lockerer Folge Glück versprechen. Es wird etwas zu ernten geben im Herbst, man wird sich nicht unterkriegen lassen, die Kartoffeln feiern, das Obst einlagern und ausgiebig trinken unter dem Mond, der im September, Oktober, November besonders groß und klar erscheint.«

Als Betty zusagte, nach Europa zu ziehen, wurde Petra zur Geschäftsführerin einer juristischen Person ernannt. Der Zuständige versprach, als guter Geist im Konsortium zu wirken und dem Orden von oben her zuzudienen. Das Stammhaus lag in einem ehemaligen Steinbruch im Wald versteckt, weit ab von allen Feldern. Am Eingang der weiten Grube waren die Hänge beidseitig abgerutscht und schlossen den Hof fast vollständig ein. Den einzigen Sonnenhang, einen Schotterkegel, hatte der Bauer, der hier siedelte, terrassiert. Er sei ein Spinner gewesen, hieß es im Dorf, und ein Verräter, sonst hätte er dem Konsortium nicht freiwillig Land verkauft.

Als Betty und Petra im Oktober ’15 den Hof bezogen, nannten sie sich »Müllmänner«. Betty lernte Deutsch. »Wir sind hier die Müllmänner«, sagte sie häufig, etwas ironisch, aber das änderte sich, als tatsächlich Männer dazustießen. Von nun an wurden im Alltag die neutralen englischen Namen »trashers« und »dumpers« verwendet. Der Müll, dem der Orden seine Gründung verdankt, hieß und heißt manchmal Abfall, Ressource, Dreck, Güsel, Grümpel, Schrott, Kehricht, Wertstoff, Ramsch, rubbish, waste, Schutt oder einfach Rest. Dass ein Ordensmitglied irgendwann begonnen haben soll, von Reliquum zu sprechen, ist nicht wahr.

Tief unter dem Stammhaus zieht sich eine dunkle Gesteinsschicht durch den Grund, sie ist 174 Millionen Jahre alt und beweglich. Es ist ein Wundergestein mit einem schönen Namen: Opalinuston. Schlägt man eine Höhle in diese Schicht und legt einen Behälter hinein, gießt Mantelmaterial in die Lücken, dann wird auch der Stein ein klein wenig aufquellen. Er wird den strahlenden Inhalt abschotten wie in einem uralten Bauch.

Vor zehn Millionen Jahren wurde dieses dunkle Band hochgehoben; mehrere, parallel laufende Bergketten haben sich gebildet. Dann krochen die Gletscher von Süden heran, deckten die Gegend zu. Sie schoben Geröll vor sich her, das zurückblieb, als die Gletscher schmolzen. Moränenhügel liegen jetzt quer, manchmal parallel zu den älteren Bergketten, ein unübersichtliches Hügelland mit breiteren und schmaleren Tälern ist entstanden. Die Flüsse und Bäche halten sich nicht an die Täler, die schon da sind, sie brechen durch die Hügelzüge, fressen sich neue Quertäler, ruhig liegt nur der Opalinuston, tief unter allem Land, das Wirtgestein. Es soll den strahlenden Müll aufnehmen und ewig sichern.

Südlich des Rheins, der sich durch dieses Hügelland zieht, werden die Bauarbeiten in zehn Jahren beginnen – es sei denn, die Pläne des Konsortiums würden von wirtschaftlichen Schwierigkeiten oder einer Volksabstimmung durchkreuzt. Seit Kurzem wissen wir, dass auch nördlich des Rheins ein Lager gebaut werden könnte. Im Tongestein. Rund um den Globus suchen Konzerne einen sicheren Ort. Und wir machen uns bereit für die vollständige Dokumentation. Wir sammeln uns und fragen, wie die Eigenschaften der Tiefenfracht festzuhalten seien. In einem universalen Code? In allen möglichen Sprachen?

Wenn beim Stammhaus irgendwann die Baumaschinen auffahren, werden wir das aus der Ferne verfolgen, denn wir haben uns vorzeitig zerstreut. Auf drei Kontinenten halten wir unseren Tagesablauf ein und erinnern uns an einen Satz, den Petra unter Mirabellenblüten gesprochen hat: »Einfach zu dauern, scheint mir Aufgabe genug.«

Das Stammhaus steht uns noch klar vor Augen, wir träumen alle davon. Kurt kannte es am besten. Er wurde anfangs als Hausmeister verpflichtet, als Angestellter, und ist dem Orden dann unverhofft beigetreten. Mit Anatol, der als vierter ankam, arbeitete er im Simulatorium. Als die Pioniere ihre Ämter benannten, erhielt Kurt den Titel »Maschinist«. Er sorgte für den Hof mit allem Drum und Dran.

Der Bauer, dem das Land gehört hatte, war in den 1960er Jahren ermuntert worden, sein kleines Haus im Dorf zu räumen und auf freiem Feld technisch aufzurüsten. Da er kein Ackerland verbauen wollte, zog er in den ehemaligen Steinbruch. Dort ließ er eine Maschinenhalle errichten, einen großen Stall und ein Einfamilienhaus. Letzteres war zu klein für den Orden. Kurt baute den Keller aus, als sich Anatol angekündigt hatte, und als auch Céline anreiste, wurde der Dachstock isoliert und wohnlich eingerichtet. Petra ging Kurt zur Hand, wo sie konnte, Betty kümmerte sich um den Garten. Viel studiert haben alle, gelesen, gerechnet und geschrieben. Die Ersten Fünf gingen davon aus, dass sie zu wenig wussten. Sie wollten alles besser verstehen und genossen es, dass sie dafür unglaublich viel Zeit hatten.

»Ein Kloster lagert kein totes Wissen«, versprachen sie den Neuen, die sie anwarben. »Jede Generation wird übersetzen, anreichern und prüfen. Wir werden immer wieder die richtigen Sprachen finden.«

Im Sommer ’16 kamen zehn Neue dazu. Wir füllten die Ämter auf, sorgten für neue Einnahmen und erhöhte Aktivität. Auch Streit brach aus. Aber wir fanden wieder zur Einheit, legten Regeln fest. Die meisten von uns nahmen nicht wahr, dass sich ein Zerwürfnis mit dem Konsortium anbahnte. Nur wenige bekamen die Nachrichten zu Gesicht, die Petra mit der Finanzabteilung unserer Auftraggeber wechselte. Bis die bekannt gaben, unser Versuch sei gescheitert. Da schrieben wir den Frühling ’17. Das Gebilde, das uns konzipiert hatte, schien weit weg. Unter uns sprachen wir nur noch abfällig von den Konsorten. Den Namen des Zuständigen sprachen wir gar nicht mehr aus. Die uns geprüft haben wollen, hatten keine Vorstellung davon, was bei uns gedieh. Sie verstanden nicht, was es heißt, ein Gelübde abzulegen, sein restliches Leben einer Aufgabe zu widmen. Sie konnten uns nicht abschaffen.

Wir finden neue Brüder und Schwestern. Wer irgendwo aufgerieben wird zwischen panischer Hektik und ängstlicher Starre, findet bei uns eine Insel der Vernunft. Wir lernen und arbeiten. Was uns antreibt, findet sich in klassischen Werken von Irmtraud Morgner und Alexander Kluge, auch im altchinesischen Zhuangzi, es zeigt sich in morgendlichen Übungen, in Losungen und Lektionen, in den Regeln der Gemeinschaft. »Anatols große und erweitere Formelsammlung« liefert die Grundlage für Simulationen, die zuerst in der Maschinenhalle des Stammhauses Gestalt annahmen. Jedes Mitglied musste dort in einen verkabelten Anzug schlüpfen, einen Helm aufsetzen, sich mit dem digitalen Hirn eines Roboters vereinen, nach einem Alarm in Kavernen absteigen, in sicherem Abstand von jedem Lebewesen Risse im Fels vermessen, einen Wassereinbruch bekämpfen oder Schweißnähte prüfen.

Im Nachwort von Anatols Formelsammlung steht die Bezeichnung »Mindere Forscher«, die dem Orden, seiner Demut und seinem unendlichen Ehrgeiz am besten entspricht.