Loe raamatut: «New Order, Joy Division und ich»

Aus dem Englischen übersetzt

von Paul Fleischmann

Widmung

Für meine Familie

die Band

alle loyalen Freunde und Mitstreiter

und all jene, die von uns gegangen sind

Ian, Martin, Rob, Tony

Impressum

Der Autor: Bernard Sumner

Deutsche Erstausgabe 2015

Englische Originalausgabe by Bantam Press, einem Imprint von Transworld Publishers,

A Random House Group Company, mit dem Titel

„Chapter and Verse – New Order, Joy Division and me“

ISBN: 978-0-593073179

© 2014 by Bernard Sumner

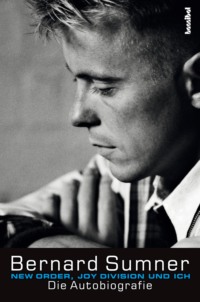

Coverfoto: © Anton Corbijn

Fotos Innenteil: © Bernard Sumner

Lektorat: Verena Zankl

Übersetzung: Paul Fleischmann

Layout und Satz: Thomas Auer, www.buchsatz.com

© 2015 by Hannibal

Hannibal Verlag, ein Imprint der KOCH International GmbH, A-6604 Höfen

ISBN 978-3-85445-472-4

Auch als Paperback erhältlich mit der ISBN 978-3-85445-471-7

Hinweis für den Leser:

Kein Teil dieses Buchs darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, digitale Kopie oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet werden. Der Autor hat sich mit größter Sorgfalt darum bemüht, nur zutreffende Informationen in dieses Buch aufzunehmen. Es kann jedoch keinerlei Gewähr dafür übernommen werden, dass die Informationen in diesem Buch vollständig, wirksam und zutreffend sind. Der Verlag und der Autor übernehmen weder die Garantie noch die juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung für Schäden jeglicher Art, die durch den Gebrauch von in diesem Buch enthaltenen Informationen verursacht werden können. Alle durch dieses Buch berührten Urheberrechte, sonstigen Schutzrechte und in diesem Buch erwähnten oder in Bezug genommenen Rechte hinsichtlich Eigennamen oder der Bezeichnung von Produkten und handelnden Personen stehen deren jeweiligen Inhabern zu.

Inhalt

Zeit

Vorwort

Kapitel 1

Straßenlaternen

Kapitel 2

Jugendjahre

Kapitel 3

Komplex

Kapitel 4

Mistkerle

Kapitel 5

Rebellion

Kapitel 6

Erwachen

Kapitel 7

Die Organisation

Kapitel 8

Ein kalter Wind bläst

Bildstrecke 1

Kapitel 9

Harte Arbeit

Kapitel 10

Von Agecroft nach Islington und dieser schicksalhafte Tag

Kapitel 11

Ein neuer Sound hält Einzug

Kapitel 12

Wiederauferstehung

Kapitel 13

Auf Umwegen zum Erfolg

Kapitel 14

New York, London, Los Angeles, Knutsford

Bildstrecke 2

Kapitel 15

Eine Idee

Kapitel 16

Zu viel zu trinken, aber nicht genug zu verlieren

Kapitel 17

Wir singen für England

Kapitel 18

Brenne schnell oder lebe lang

Kapitel 19

Der Sturm

Kapitel 20

„Eine verstörende Story, keine Frage.“

Kapitel 21

„Egal, was du sagst oder wer du bist, es sind deine Taten, die zählen.“

Der Epilog

Postskriptum

Anhang

Bernard Sumner hypnotisiert Ian Curtis

Das könnte Sie interessieren

Die Zeit ist schon eine sonderbare Sache. Wenn man sie noch vor sich hat, ist sie etwas, das man als selbstverständlich ansieht und das nur langsam vergeht. Wenn man dann älter wird, verfliegt sie schneller. Wenn ich zurückblicke, scheine ich bereits einen sehr langen Weg zurückgelegt zu haben – alles wirkt so weit entfernt und wie ein Traum.

Ich wurde an einem kalt-grauen, nordenglischen Wintertag im Januar 1956 in einem Krankenhaus namens Crumpsall in Manchester geboren und kann mir ausmalen, wie die Stadt in den Fünfzigerjahren ausgesehen hat: schwarz und weiß, grobkörnig, mit eigentümlich aussehenden Autos und schwarzen Lastern mit Scheinwerfern und Kühlergrills, die an strenge Visagen erinnerten, Nebel, das Midland Hotel, die Zentralbibliothek, der Irwell-Fluss, das miese Essen, der Regen. Deshalb zogen wir nach Salford, acht Kilometer entfernt.

Ich wohnte in der Alfred Street 11, Lower Broughton, Salford 7, hinter einer roten Eingangstür, in einem Reihenhaus, vorrangig umgeben von anständigen Menschen aus der Arbeiterklasse. Meine Familie bestand aus meiner Mutter Laura, meiner Großmutter, die ebenfalls Laura hieß, sowie meinem Großvater John. Sie alle hießen im Nachnamen Sumner.

Freilich erinnere ich mich nur bruchstückhaft an diese angeblich prägenden Jahre, aber seht euch ruhig die peinlichen Fotos an. In meiner frühesten Erinnerung sitze ich auf einer braunen Couch und spiele mit einer rot- und cremefarbenen Gitarre, auf der „Teen Time“ geschrieben stand.

So fing alles an.

Während ich das hier schreibe, mache ich mich startklar, um mit New Order in Chile, Argentinien, Uruguay und Brasilien auf Tour zu gehen. Wir haben uns in diesen Ländern nie sonderlich ins Rampenlicht gedrängt – andererseits taten wir das außerhalb von Großbritannien nirgendwo besonders nachdrücklich. Trotzdem werden wir vor vollen Häusern spielen – und das so weit von unserer Heimat Manchester entfernt, wie man sich nur irgendwie vorstellen kann. Joy Division und New Order sind Phänomene internationalen Ranges. Unsere Musik wird auf der ganzen Welt gehört und ich bin mir nicht sicher, wie oder warum das passiert ist: Beide Bands sind nicht unbedingt konventionelle Popgruppen, die Hits am Fließband ablieferten und viel im Top-40-Radio gespielt wurden. Und trotzdem ist es uns irgendwie gelungen, eine große wie loyale Anhängerschaft rund um den Globus zu erspielen. Sogar dort, wo man es von vornherein am wenigsten erwarten würde. Erst vor kurzem sah ich im Fernsehen einen Nachrichtenbericht aus dem Nahen Osten. Leute eilten darin während eines Raketenangriffs zu einem Luftschutzbunker, als plötzlich eine Teenagerin durchs Bild rannte, die ein Unknown Pleasures-Shirt trug.

Auch die Langlebigkeit unserer Musik erstaunt mich stets aufs Neue. Joy Division begannen 1977 – und jetzt sind wir hier, mehr als drei Jahrzehnte später, so populär wie eh und je und gewinnen fortlaufend neue Generationen von Hörern für uns. Auf unserer jüngsten Tour erkundigte ich mich bei ein paar der Fans, die noch keine 20 waren, wie sie New Order entdeckt hätten. In der Regel waren ihre älteren Geschwister für den ersten Kontakt verantwortlich. Manche hatten die Plattensammlungen ihrer Eltern nach Brauchbarem durchstöbert und waren dabei auf uns gestoßen, was ich fantastisch finde.

All dies trägt dazu bei, dass wir mit New Order tolle Zeiten durchleben dürfen. In den letzten paar Jahren waren wir so ausgelastet und erfolgreich wie kaum jemals zuvor in der Geschichte unserer Band, die wir vor über 30 Jahren gegründet hatten. In vielerlei Hinsicht gehörten diese Jahre auch zu den schönsten. Was 2011 mit ein paar Benefiz-Konzerten anfing, führte zu einer Reihe von Festival-Gigs, und bevor wir uns versahen, befanden wir uns auf einer mehrmonatigen Welttournee. Seit damals kam es gleich zu mehreren Neuauflagen.

Diese Tour unterstrich neuerlich die ganz spezielle Verbindung, die zwischen Fans und New Order beziehungsweise Joy Division zu bestehen scheint. Egal wo ich hingehe, treffe ich eine ganze Bandbreite von Menschen, jung und alt, die mir Alben für ein Autogramm reichen und mir sagen, wie viel ihnen unsere Musik bedeute und dass sie der Soundtrack zu ihrem Leben gewesen sei oder immer noch sei. Oft fragen sie, ob sie ein Foto mit mir machen dürfen. Sie stehen dann neben mir und halten ihre iPhones, um den Schnappschuss zu knipsen, und ich sehe, wie ihre Hände zittern. Sie sind so leidenschaftliche Fans unserer Musik, dass es ihnen schwerfällt, die Kamera stillzuhalten. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, ein Teil von etwas zu sein, das einen solchen Einfluss auf jemandes Leben hat, egal, ob diese Menschen nun aus einem Vorort von Manchester oder aus den Vororten von Lima, Auckland, Tokio, Berlin oder Chicago stammen.

Die Fans von New Order sind unerschütterlich in ihrer Loyalität. Sie mögen New Order nicht bloß, sie fühlen sich tief verbunden mit der Band und ihrer Musik. Es geht weit darüber hinaus, einfach Gefallen an einer eingängigen Nummer zu finden, nein, es ist etwas ungemein Persönliches. Es ist nicht bloß so, dass sie uns hören, während sie sich um den Abwasch kümmern, oder uns gelegentlich im Radio wahrnehmen. Es handelt sich hier um Menschen, deren Leben sich geändert hat, die eine Art von Trost oder Inspiration in unserem Werk gefunden haben.

Der Hauptfaktor dabei ist natürlich die Musik an sich: Die Leute finden darin etwas, das auf eine sehr nachhaltige Weise ihr eigenes Leben wiedergibt. Für mich war es stets eine Lektion in Demut, von Menschen zu hören, was ihnen unsere Musik bedeutet. Jedoch war das immer eine eher einseitige Unterhaltung. Das heißt: bis jetzt.

Ich bin von Natur aus ein sehr zurückgezogener Typ und habe es stets vorgezogen, die Musik für mich sprechen zu lassen. Über die Jahre hinweg hab ich zahllose Interviews über die Bands, in denen ich spielte, beziehungsweise die Musik, die ich machte, gegeben, aber nie zuvor habe ich dabei irgendetwas davon mit meinem Privatleben in Verbindung gebracht. Mein Leben in der Musik ist komplett von der Person, die ich bin, und den Dingen, die mir widerfahren sind, geprägt. Bei unserer Musik ging es etwa nie darum, auf seinem Instrument besonders virtuos zu sein. Sie ist ohne Einschränkung das Produkt unserer Persönlichkeiten und die Summe all unserer Erfahrungen.

Doch obwohl die privaten Aspekte meines Lebens unverzichtbar für meine Kreativität sind, war mir immer sehr unwohl dabei, über sie zu sprechen. Ich errichtete bereits früh eine Barrikade zwischen meinem privaten und meinem öffentlichen Ich, durch die ich nur selten – falls überhaupt – Durchlass gewährte.

Seit wir jedoch wieder angefangen haben, auf Tour zu gehen, und ich die Reaktionen der Konzertbesucher gesehen habe und gehört habe, was ihnen unsere Musik bedeutet, bin ich ins Grübeln gekommen. Ich habe begriffen, dass ich den Leuten einen Einblick hinter die Kulissen meiner Story schulde, weil ich denke, dass niemand unsere Musik zur Gänze verstehen kann, ohne eine Ahnung davon zu haben, woher sie eigentlich kommt. Das Leben formt einen und das, was das Leben mit einem macht, beeinflusst seine Kunst. Es ist an der Zeit für mich, einige Lücken auszufüllen. Vielleicht hilft es den Leuten dabei, zu verstehen, warum unsere Musik sie so berührt.

Ich habe das Gefühl, dass ich in meinem Leben an einem Punkt angelangt bin, an dem ich meine Geschichte erzählen sollte, bevor ich es vielleicht nie mehr mache. Auf den folgenden Seiten finden sich viele Dinge, bei denen es mir schwerfiel, über sie zu sprechen – Dinge, über die ich noch nie öffentlich geredet habe, die allerdings für ein umfassendes Verständnis meiner Person, meiner Bands und der Musik, die ich half zu kreieren, unbedingt notwendig sind. Mein Schweigen zu Themen abseits meiner Bands hat dazu geführt, dass sich Mythen und Unwahrheiten als Tatsachen etablieren konnten, weswegen ich hoffe, dass ich ein paar der fälschlich entstandenen Eindrücke korrigieren und so viele Mythen wie möglich entkräften kann.

Außerdem ist das, was wirklich geschah, eine viel, viel bessere Story.

Los Angeles brachte die Beach Boys hervor, Düsseldorf gab uns Kraftwerk und New York schenkte uns Chic. Manchester hingegen zeichnet für Joy Division verantwortlich.

Die Harmonien der Beach Boys waren voller Wärme und Sonnenschein, Kraftwerks bahnbrechender elektronischer Pop war erfüllt von Deutschlands wirtschaftlicher und technologischer Wiedergeburt, wohingegen in der Musik von Chic der vergnügliche Hedonismus des New Yorks der späten Siebzigerjahre mitschwang. Joy Division wiederum klangen nach Manchester: kalt, karg und mitunter auch trostlos.

Es gab in meiner Jugend einen Moment, der meiner Meinung nach perfekt illustriert, woher die Musik von Joy Division kam. Es war weniger ein besonderer Vorfall, sondern eher ein Schnappschuss, eine Fotografie, ein Bild vor meinem geistigen Auge, das ich nie wieder vergaß. Ich war ungefähr 16 Jahre alt. Es war eine kalte, traurige Winternacht und ich hing mit ein paar Freunden im Salforder Ortsteil Ordsall ab. Wir hatten keine spezielle Beschäftigung, waren zu alt und ruhelos, um zuhause herumzusitzen, aber noch zu jung, um irgendwo etwas trinken zu gehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Peter Hook mit dabei war, genauso wie ein anderer Freund namens Gresty, aber die Kälte hatte jegliche Unterhaltung erstickt. Über Salford hing in dieser Nacht ein dicker Nebel, die Art von gefrierendem, an Zuckerwatte erinnernden Nebel, dessen Kälte einen bis in die Knochen frösteln lässt. Unseren Atem stießen wir in Schwaden aus, unsere Schultern hatten wir hochgezogen und unsere Hände tief in unsere Taschen gegraben. Aber das, woran ich mich am meisten erinnern kann, ist der Blick die Straße rauf und der Nebel, der den orange scheinenden Straßenlaternen dreckige Heiligenscheine zu verleihen schien. Es gab einem ein Gefühl, als hätte man die Grippe. Das Licht, das diese Natriumdampflampen absonderten, war im besten Falle trübe, aber der Nebel – angereichert mit Schmutz und Industrieabgasen – degradierte sie zu einer Reihe von verschwommenen Kügelchen, aufgefädelt entlang des Straßenrands.

Die Stille wurde plötzlich vom brüllenden Schrei eines Motors sowie dem Quietschen von Autoreifen durchschnitten. Ein Wagen raste um die Kurve. Seine Scheinwerfer blendeten uns für einen Augenblick und ich hörte ein Mädchen, das in dem Wagen saß, wie am Spieß kreischen. Ich konnte keine Insassen erkennen. Da war nur dieser rohe, angsterfüllte Schrei, während das Auto die Straße hinauf jagte und im Nebel verschwand. Rasch wurde es wieder still und ich dachte mir, dass es doch mehr als das hier geben müsse.

Wenn man von außen keinerlei Impuls erhält, bleibt einem nichts anderes übrig, als die Inspiration in sich selbst zu suchen – und als ich genau das tat, setzte ich damit eine Kreativität in Gang, die mir schon seit jeher innegewohnt hatte. Es passte zu mir und meinem Leben, etwas Greifbares zu erschaffen, etwas, durch das ich mich ausdrücken konnte. Manche Leute können sich durch eine Leinwand ausdrücken, andere schreiben oder finden ihre Erfüllung im Sport. Für mich beziehungsweise die Menschen, mit denen ich gemeinsam Joy Division kreierte, war Musik das geeignete Ventil. Unser Sound war der Klang der Nacht – kalt, düster und industriell – und entstammte unserem Innersten.

Manchester war kalt und trostlos am Tag meiner Geburt. Es war der 4. Januar 1956, ein Mittwoch, als ich im North Manchester General Hospital in Crumpsall zur Welt kam. Seit Ende des Zweiten Weltkriegs war gerade einmal ein Jahrzehnt verstrichen und seine Auswirkungen waren immer noch im ganzen Land spürbar. In vielen Städten waren die Einschlagstellen der Bomben noch gut sichtbar. Die Entbehrungen der Nachkriegsjahre – die Fleischrationierung hatte erst 18 Monate vor meiner Geburt geendet – sowie die Erlebnisse der Generationen davor waren noch in allzu lebhafter Erinnerung. Auch das Schreckgespenst des Krieges hatte sich nicht vollkommen vertreiben lassen – die Suez-Krise köchelte vor sich hin und die Spannungen des Kalten Krieges erreichten nach der Gründung des Warschauer Pakts im Jahr zuvor einen ersten Höhepunkt. Und doch war nicht alles nur schlecht. Es gab Anzeichen dafür, dass eine Veränderung bevorstand. Obwohl ich zugegebenermaßen kein großer Fan der Fünfzigerjahre bin, stand am Tag meiner Niederkunft ausgerechnet Bill Haleys „Rock Around The Clock“ – eine der einflussreichsten Singles des Jahrhunderts – an der Spitze der Charts. Und nur sechs Tage später würde sich Elvis in Nashville in die RCA Studios begeben, um „Heartbreak Hotel“ aufzunehmen.

Ich habe wohl zu Beginn eines enormen kulturellen Umbruchs das Licht der Welt erblickt und meine Geburt selbst war auch alles andere als gewöhnlich. Meine Mutter, Laura Sumner, litt an Zerebralparese. Sie war hundertprozentig gesund auf die Welt gekommen, aber nach ungefähr drei Tagen stellten sich bei ihr Krämpfe ein, die einen Zustand zur Folge hatten, der meine Mutter für ihr restliches Leben an einen Rollstuhl fesseln sollte. Sie würde nie gehen können und immer große Schwierigkeiten dabei haben, ihre Bewegungen zu kontrollieren. Ihre Verfassung wirkte sich zudem auf ihre Fähigkeit zu sprechen aus.

Meinen Vater lernte ich nie kennen. Er hatte sich vor meiner Geburt aus dem Staub gemacht und ich weiß bis heute nicht, wer er war. Seltsamerweise hat mir das nie etwas ausgemacht. Auf jeden Fall glaube ich nicht, dass es irgendwelche Auswirkungen auf mich gehabt hat. Wahrscheinlich ist er mittlerweile tot. Zumindest habe ich so ein Gefühl. Aber selbst wenn er noch leben würde, hätte ich kein Interesse an einem Treffen. Ich bin der Meinung, dass man etwas, das man ohnehin nie hatte, nicht unbedingt vermisst.

Die Alfred Street war eine kleine, gepflasterte Straße mit viktorianischen Reihenhäusern. Sie lag nicht weit von einem Gefängnis namens Strangeways Prison entfernt und auch der Irwell floss ganz in der Nähe. Lower Broughton war eine typische Salforder Arbeiterklasse-Gegend, angepasst an die Bedürfnisse der Industrie. Auch die Straße, die Tony Warren zur Fernsehserie Coronation Street inspirierte, befand sich nur einen Katzensprung entfernt. Die Alfred Street und ihre direkte Nachbarschaft stellten die Arbeitskräfte für eine Reihe von örtlichen Fabriken. Innerhalb eines kurzen Spaziergangs konnte man eine Miniaturversion der gesamten Industrie des englischen Nordwesten bestaunen: Da gab es eine Eisenhütte, eine Kupferhütte, eine Textilfabrik, eine Farbenfabrik, einen Chemiebetrieb, eine Baumwollspinnerei, eine Sägemühle und eine Bronzegießerei. Der Song „Dirty Old Town“, diese eindringliche Ode an die Liebe in einer nordenglischen Industrielandschaft, war zum Beispiel über Lower Broughton geschrieben worden. In der Nähe des Strangeways-Gefängnisses zu wohnen, bot einen zusätzlichen ernüchternden Einblick in die Schattenseiten des Lebens: Ich erinnere mich noch, dass ich als Junge meinen Großvater fragte, wer die Männer seien, die in seltsamen Uniformen und in einer Reihe entlang der Straße Löcher gruben. Er erklärte mir, dass sie Gefängnisinsassen seien, die zur Arbeit in einer Sträflingskolonne bestimmt worden sind.

Das Haus meiner Großeltern hatte die Nummer elf. Als ich geboren wurde, lebte meine Mutter immer noch bei ihnen, weil sie so viel Pflege benötigte. Unser Haus war sowohl für die Gegend als auch für die damalige Zeit in vielerlei Hinsicht typisch: Im Erdgeschoss befand sich eine Küche, ein Wohnzimmer und ein Empfangszimmer für spezielle Anlässe (in unserem Fall war es das Schlafzimmer meiner Mutter, da sie keine Treppen steigen konnte). Die Toilette befand sich außerhalb des Hauses. Badezimmer hatten wir keines. Mein Schlafzimmer lag über dem Wohnzimmer im ersten Stock, das meiner Großeltern war über dem Empfangszimmer. Ebenso im ersten Stock gab es eine kleine Abstellkammer, die mir als Kind echt unheimlich war. Mein Großvater war während des Zweiten Weltkriegs nämlich ein Luftschutzhelfer gewesen und die Kammer war immer noch randvoll mit Gasmasken, Sandsäcken, Verdunkelungsvorhängen und allen anderen Kriegsutensilien. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich Geschichten vom Krieg und den schrecklichen Ereignissen gehört hatte, aber an diesem Zimmer war etwas, das mich stets verängstigte. Also mied ich es.

Mein Großvater, John Sumner, war ein sehr kluger und interessanter Mann. Für mich war er wie ein Vater. Er war in Salford geboren und aufgewachsen und arbeitete als Ingenieur in der Vickers-Fabrik in Trafford Park. Seinen eigenen Vater hatte er verloren, als er zehn Jahre alt war – mein Urgroßvater war als Teil des Manchester-Regiments in den Ersten Weltkrieg gezogen und 1917 in der dritten Flandernschlacht gefallen.

Mein Großvater hatte eine Gewohnheit, der er zwei Mal am Tag nachging, einmal am Morgen, bevor er in die Arbeit ging, und einmal am Abend, wenn er wieder heimkam: Er kam bei der Eingangstür herein und marschierte geradewegs durchs Haus und verkündete: „Frische Luft! Ich brauche frische Luft!“ Dann ging er in den Hinterhof und genehmigte sich eine Reihe von tiefen Atemzügen. Das Problem dabei war, dass am Ende unserer Straße die Wheathill-Chemiefabrik giftige Abgase absonderte, es war schrecklich. An manchen Tagen durfte man gar nicht vor die Tür gehen, da sie dort irgendetwas verbrannten. Ich habe heute noch beinahe diesen beißenden Geruch in der Nase, wenn ich daran denke. Doch mein Großvater atmete alles unbekümmert ein, während er frohlockend die gesundheitlichen Vorzüge von frischer Luft pries.

Meine Großmutter Laura war ein herzensguter und sehr fürsorglicher Mensch. Sie stammte aus einer alten Salforder Familie namens Platt. Schon ihre Mutter – meine Urgroßmutter – hatte Laura geheißen. In meiner Familie galt die Tradition, die Mädchen nach ihren Müttern zu nennen. Deswegen wurde meine Großmutter „Little Laura“ gerufen, während meine Urgroßmutter als „Big Laura“ bekannt gewesen war. Meine Urgroßmutter lebte genau gegenüber dem Chemiebetrieb. Ich glaube, dass sie acht oder neun Töchter zur Welt gebracht hatte, bevor sie schließlich einen Jungen gebar und entschied, es nun gut sein lassen zu können. Ich erinnere mich an die Besuche bei ihr, als ich noch sehr jung war. Auch meinen Urgroßvater sah ich dort. Er war ein echt lieber Kerl, der als Radklopfer bei der Bahn arbeitete. Ich weiß noch, dass er ein warmherziger, angenehmer Mensch war, aber eines Tages wurde mir mitgeteilt, dass er sich auf „eine lange Bahnreise“ begeben hätte. Die Erinnerungen an ihn sind sehr stark, also hat er definitiv einen Eindruck bei mir hinterlassen – und doch fiel mir erst unlängst auf, dass ich gerade einmal acht Jahre alt war, als er verstarb.

Nachdem er gestorben war, brachte meine Oma meiner Urgroßmutter jeden Tag einen Krug Guinness aus dem Pub, den diese dann trank, während sie vor dem Feuer saß. Das muss ihr gutgetan haben, denn sie wurde fast 90 Jahre alt, obwohl sie den Großteil ihres Lebens in unmittelbarer Nähe zu einer Chemiefabrik verbracht hatte und alle möglichen Dämpfe einatmen hatte müssen. Dann wurde ihr Haus abgerissen und sie zog in das oberste Geschoss eines 14-stöckigen Wohnhauses. Ich kann mich noch erinnern, wie ich sie dort besucht und von ihrem Balkon aus den Ausblick bewundert habe. Es war fantastisch. Man konnte kilometerweit sehen. Alle Autos auf der Straße sahen wie kleine Spielzeuge aus und ich konnte die Hügel und die Landschaft hinter der Stadt erkennen. Für mich als Jungen war das geradezu magisch, aber für eine alte Frau wie meine Urgroßmutter war der Weg in den 14. Stock sehr beschwerlich, weshalb es für sie dort oben mehr wie ein Gefängnis war.

Meine Großtante Amy blieb bei ihr, um sich um sie zu kümmern. Alle Geschwister von Amy waren verheiratet und sie gab im Prinzip ihr eigenes Leben auf, um ihrer Mutter helfen zu können. Als sie zu alt wurde, um noch zu heiraten, wurde ihr offenbar bewusst, was sie verpasst hatte. Während sie sich dem Wohlergehen ihrer Mutter gewidmet hatte, war ihr eigenes Leben an ihr vorbeigezogen. Diese Erkenntnis führte zu einem Zusammenbruch, der sie für 32 Jahre in die Nervenheilanstalt von Prestwich brachte. Gelegentlich büchste Tante Amy unbemerkt aus dem Krankenhaus aus und machte sich auf den Weg zu uns. Wenn sie dann bei uns vor der Tür stand, schickte mich meine Mum die Treppe hoch und befahl mir, meine Zimmertür zu schließen und das Bett vorzuschieben. Ich sollte dann so lange dort bleiben, bis sie mir zurief, dass ich wieder herauskommen dürfe. Ich hörte Amy sagen, dass ein Mann kommen würde, um uns alle mit einer Axt zu erschlagen. Sie sei gekommen, um uns davor zu warnen, dass wir alle sterben würden. Meine Mum ließ sie weiter reden, bis schließlich die Polizei aufkreuzte, um sie wieder nach Prestwich zu bringen. Es war herzzerreißend. Alle meinen anderen Großtanten waren lieb, freundlich und quirlig – so wie eben auch Amy hätte sein können.

Ich hatte viele Freunde in der Alfred Street, etwa Raymond Quinn, David Wroe und Barrie Benson – ganz abgesehen von weiteren Mitgliedern meiner Familie, die ebenfalls dort lebten. Ich hatte weder Brüder noch Schwestern, aber meine Großtante Doreen lebte nebenan mit ihren Söhnen David und Stephen. Auf der anderen Straßenseite wohnte meine Großtante Ruth, die eine Tochter hatte, die selbstverständlich auch Ruth hieß. Auch meine Großtanten Ada und Irene lebten in der Alfred Street mit ihren Kindern, also hatte ich eine sehr gesellige Kindheit. Wir verbrachten die meiste Zeit auf der Straße und spielten Fußball, hingen ab, machten Stunk und wunderten uns, was wohl in anderen Ecken der Stadt so vor sich ginge. Was gab es da draußen noch zu sehen?

Obwohl es im Grunde genommen in vielerlei Hinsicht eine ziemlich normale Arbeiterklasse-Kindheit in Manchester war, gab es dennoch etwas, wodurch sich meine Familie von den anderen unterschied, nämlich die Krankheit meiner Mutter. Neben den körperlichen Problemen, mit denen sie leben musste, war sie auch eine sehr zornige Person. Ob dies nun damit zusammenhing, dass sie ihre Behinderung frustrierte, sie vielleicht sogar unter Depressionen litt – etwas, das damals nur selten diagnostiziert wurde –, kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Was aber auch immer der Grund gewesen sein mag, ihr Zorn richtete sich in der Regel gegen mich. Manchmal konnte man ihr Verhalten schon beinahe als grausam bezeichnen. Da meine Großeltern so liebevolle Menschen waren, fühlte ich mich emotional mehr zu ihnen als zu meiner Mutter hingezogen, was wiederum ihre Wut noch weiter angefacht haben dürfte. Ich hatte viele Freunde in der Gegend und benahm mich weder besser noch schlechter als die anderen Kinder. Allerdings schien ich öfter und härter als sonst irgendjemand in meinem Bekanntenkreis bestraft zu werden.

Wenn die anderen Kinder in den Park oder ins Kino gingen, durfte ich nicht mit. Aus irgendeinem Grund und obwohl unsere Nachbarschaft eine eingeschworene Gemeinschaft war, in der viele Kinder meines Alters wohnten und viele Leute ein Auge auf uns hatten, um auf uns aufzupassen, wollte meine Mutter, dass ich mich nur dort aufhielt, wo sie mich sehen konnte. Ich durfte auf die Straße hinaus und mich in der unmittelbaren Nachbarschaft aufhalten, aber es gab sehr strenge Regeln in Bezug darauf, wie weit ich mich entfernen durfte. Kinder streunen gerne durch die Gegend und die Kids in unserer Straße waren da keine Ausnahme, aber während ein paar von uns Manchester oder den Heaton Park erkundeten, blieb ich zurück. Von der Straßenecke aus sah ich ihnen hinterher, wie sie lachend und lärmend in der Ferne verschwanden.

Ich widersetzte mich meiner Mutter nur selten, da mich meine Angst vor den Konsequenzen normalerweise davon abhielt, doch eines Tages setzte ich mich über die Grenzen, die sie mir vorgeschrieben hatte, hinweg. Weit hatte ich mich nicht entfernt und hing vielleicht ein paar Straßen mit ein paar Kindern herum, aber irgendjemand hatte mich gesehen und meiner Mutter Bericht erstattet. Sobald ich bei der Türe hereinspaziert kam, drehte sie komplett durch. Sie zwang mich, kalten, sauren Tee zu trinken, bis auf den letzten Tropfen. Dann musste ich mit dem Gesicht zur Wand stehen, während sie mir ausführlich und unmissverständlich klarmachte, was für ein furchtbares Kind ich doch sei – etwas, das ich ihr gegenüber im Anschluss wiederholen musste. Ich stand da, die Hände hinter meinem Rücken, meine Nase berührte beinahe die Tapete. Im Mund hatte ich den ekelhaften bitteren Geschmack vom kalten Tee. Mir rannen Tränen über das Gesicht, während ich versuchte zu begreifen, warum sie dachte, dass ich so schrecklich sei. Klar, in diesem Fall hatte ich gegen ihren ausdrücklichen Wunsch gehandelt, vielleicht mehr aus Gruppenzwang als aus irgendetwas anderem, aber als ich da schluchzend an der Wand stand, erschien mir das Ausmaß meiner Bestrafung einen anderen Grund zu haben.

Solche Dinge geschahen relativ häufig. Ich war damals natürlich noch viel zu jung, um es begreifen zu können, doch rückblickend frage ich mich, ob sie zornig auf mich war, weil mein Vater aus ihrem Leben verschwunden war. Die Lebensumstände meiner Mutter waren angesichts ihrer Behinderung ja so schon ungewöhnlich genug, aber nun war sie auch noch eine unverheiratete Mutter – etwas, das in den Fünfzigern und Sechzigern noch einigermaßen außergewöhnlich war. Wie und warum ihre Beziehung endete, kann ich nicht sagen. Mein Vater war einfach kein Thema. Vielleicht war das eine der Ursachen für ihren Zorn gegen mich, dass ich das lebende Vermächtnis dieser Beziehung war. Ich erinnerte sie permanent an ihn. Womöglich sah ich ihm sogar ähnlich. Wer weiß, eventuell wurde ich ja deswegen davon abgehalten, vor die Türe zu gehen, weil er eines Tages hinaus gegangen und nie mehr zurückgekommen war.

Als ich in späteren Jahren versuchte herauszufinden, warum sie mich auf diese Weise behandelt hatte, kam mir in den Sinn, dass auch die abscheulichen Moors-Morde etwas damit zu tun haben könnten. Man hörte zu dieser Zeit immer wieder Geschichten von Kindern aus Manchester, die verschwunden waren.

Auf alle Fälle gab es in meiner Kindheit immer wieder Phasen, in denen ich sehr streng an der Kandare gehalten wurde. Das war später wieder der Fall, als ich ungefähr 16 Jahre alt war und meine Mutter nicht wollte, dass ich auf Partys ging und lange ausblieb. Wenn es mir erlaubt wurde, musste ich um zehn Uhr daheim sein, wohingegen meine Kumpels bis zwölf Uhr ausgehen durften.