Loe raamatut: «Las dos caras del deseo»

CARMEN OLLÉ nació en Lima en 1947. Estudió literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En 1981 publicó el poemario Noches de adrenalina, al que siguieron el conjunto de poemas y relatos Todo orgullo humea la noche (1988), el relato ¿Por qué hacen tanto ruido? (1992), y las novelas Las dos caras del deseo (1994), Pista falsa (1999), Una muchacha bajo su paraguas (2002), Retrato de mujer sin familia ante una copa (2007), Halcones en el parque (2012), Monólogos de Lima (2015), Halo de la luna (2017) y Amores líquidos (2019). Fue profesora de Literatura en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle y actualmente conduce un Taller de Escritura Creativa en el Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar.

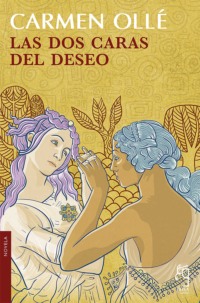

LAS DOS CARAS DEL DESEO

© Carmen Ollé, 1994

© Grupo Editorial PEISA S.A.C., 2018

Jr. Emilio Althaus 460, of. 202, Lince

Lima 27, Perú

Diseño y diagramación: PEISA

Carátula: Renzo Rabanal / PEISA

Diagramación digital: ebooks Patagonia

www.ebookspatagonia.com info@ebookspatagonia.com

Primera edición, 1994

Segunda edición, julio de 2018

ISBN edición impresa: 978-612-305-124-2

ISBN edición digital: 978-612-305-157-0

Registro de Proyecto Editorial N.º 31501311800691

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N.º 2018-09791

Prohibida la reproducción parcial o total del texto y las características gráficas de este libro. Cualquier acto ilícito contra los derechos de propiedad intelectual que protegen a esta publicación será denunciado de acuerdo con la Ley 822 (Ley sobre el Derecho de Autor) y las leyes internacionales que protegen la propiedad intelectual.

No tengo principios:

lo único que tengo son nervios.

AKUTAGAWA RYUNOSUKE

El hada verde que vive en el ajenjo

quiere tu alma.

PRÍNCIPE VLAD TEPES

Apoyada en la baranda de la terraza, Ada se detuvo a observar a la gente que descendía de autos lujosos. Las parejas maduras iban tomadas del brazo, las más jóvenes se mantenían a distancia. Las ropas domingueras consistían en blusas y faldas floreadas según los dictados de la moda; otras mujeres llevaban el negro habitual.

Se sentía a gusto en el cementerio de La Planicie, contemplando el verde liso e intenso del campo de equitación que se extendía delante de ella. El bosque de La Molina aparecía frondoso. A lo lejos los techos de San Borja se apretujaban sinuosamente.

En el campo de equitación, una amazona rodeó con habilidad la primera valla de troncos, dudó en saltarla, y se perdió por el lado izquierdo, detrás de unos cipreses. Volvió a verla aparecer después de unos minutos con su chaquetón blanco, a paso lento, sin atreverse a librar ningún obstáculo, como una principiante.

Le gustaba hacer el viaje desde Lince hasta el cementerio, un viaje largo que le daba la impresión de asistir a alguna cita interesante. Además, se llenaba los ojos con el verdor de La Molina, olvidando su barrio y sus calles infestadas de basura.

Una niña a su costado la miró y corrió luego a ver cómo su madre daba una limosna a un viejo paralítico. La imagen coincidía de alguna manera con la neblina de la mañana, iluminada por una insípida resolana.

El cementerio, por ser el de moda, era el más lujoso: un panal de nichos en espiral sobre una pequeña colina. Hasta la Flor Pucarina, una famosa cantante folclórica, había querido reposar en la Cripta de la Resurrección.

No tenía deseos de regresar y encontrarse con Ladieli, la tarapotina con la que compartía el departamento, aunque, probablemente, a esa hora, su amiga había salido a dar un paseo. Desde que tenía novio desaparecía los domingos muy temprano.

Cuando Ladieli llegó para alquilar la habitación, aún vivía la anciana dueña del departamento, quien le ofreció la pieza más pequeña a cambio de su compañía. Era un cuarto húmedo que daba a un patio adornado con macetas. El humo de la cocina del primer piso se filtraba por la claraboya y hacía irrespirable el ambiente. Las primeras semanas Ladieli no salía por quedarse acompañando a la anciana. Al mes, empezó a vender productos de belleza de puerta en puerta. Caminaba muchas cuadras para ahorrarse pasajes, y se vestía con la ropa usada de Ada.

Para Ada, Lima era una ciudad religiosa y aburrida. Quiroga no volvería a llamarla por teléfono; ya lo había hecho el sábado por la noche para enviarle un beso.

Pasó la tarde acostada, leyendo. Saul Bellow le parecía fascinante, un escritor a quien podía leer sin hastiarse. En uno de los relatos, un hombre maduro –que Ada descubrió como el álter ego del autor– tenía amores con una divorciada diletante, capaz de tomar un avión a cualquier hora para sorprenderlo en una ciudad lejana. El personaje era un hombre tolerante y adinerado. La combinación le pareció realmente tonta, pero envidiable. No conocía a nadie que tuviera las dos cualidades al mismo tiempo. Pensó en Carlos Millares, pero su tolerancia tenía límites precisos, de carácter político; además, era un profesor jubilado. Fue él quien le consiguió el trabajo de profesora en la universidad, librándola de la desagradable experiencia de enseñar en un colegio. Ada detestaba el magisterio: las clases exigían preparación y sufría exponiendo ante un auditorio, pero al fin y al cabo a otros les iba peor.

Desde su adolescencia la acompañaba una sensación de hastío. Al principio creyó que Quiroga era diferente, tenía humor y eso hacía soportables las horas en la universidad. Pero su filosofía acerca de la duda metódica le pareció simplona, y no quería pensar en cómo hacía el amor, como si sintiera asco de besarlo. Se reprochó su disposición para brindar placer sin obtenerlo a cambio. A veces pensaba que no debió divorciarse de Luis; si algo sabía Luis era lograr que una mujer jugara en la cama hasta quedar satisfecha.

Ada meneó la cabeza al recordar su megalomanía, el principal motivo de la ruptura. Ahora él se encontraba en Austin siguiendo el inevitable doctorado en filosofía. Un megalómano podía llegar a ser un artista en la cama, pero no tenía sentido soportarlo fuera de ella.

Al bajar a la bodega para comprar algo para cenar, encontró a Ladieli conversando con la vendedora.

–Pues, sí... cada uno de esos yates debe costar una fortuna.

–¿Fueron al club que les recomendé, en La Punta? –interrumpió Ada.

–Ah, Ada, ¿estabas ahí? Le decía a la señora Wong lo apetitoso que estuvo el menú. Además, de entrada nos sirvieron unos aperitivos deliciosos.

Ada sabía que Ladieli mentía. A ese club en decadencia podía entrar cualquiera. La Punta misma era un balneario trasnochado y, en cuanto al menú, estaba segura de que no la había satisfecho.

Salieron juntas de la bodega y subieron las escaleras. Ladieli le comentó lo maravilloso que había sido el domingo al lado de su novio, luego le preguntó si la había llamado Quiroga. Ada negó con la cabeza.

–Cielo, ya te he dicho que ese hombre no vale lo que crees –chilló Ladieli.

–¿Y ustedes, fijaron la fecha de la boda?

–Por supuesto, nos casaremos dentro de un mes, en mi pueblo. Entonces, ¿qué hiciste durante el día? Ya sé –dijo Ladieli, alzando las manos para impedir que Ada respondiera–, fuiste al cementerio.

Ada mintió: había ido al cine a ver una película de ciencia ficción, que no pudo terminar porque la proyección era más grande que la pantalla. Siempre sucedía algo incómodo en los cine clubes.

–Cielo, no hay agua –volvió a chillar Ladieli después de entrar a la casa y enrollarse la cabeza con una toalla para tomar un baño.

–Me olvidé de advertirte que la cortaron desde la tarde, hay un poco en el balde.

La muchacha le envió un beso volado. Tenía cierta gracia infantil con su porte menudo, razón suficiente, pensó Ada, para conseguir novio. Celebró que se casara pronto, aunque la iba a extrañar.

Habían transcurrido tres meses desde que Ladieli se marchó de la casa. Para Ada, el aburrimiento era una sensación misteriosa y acaso un estado del ser que hacía que los cuerpos a su alrededor perdieran su perfil y hasta su peso, sumiéndola en una sensación de infinitud. Personas con las que había hablado una semana atrás, con las que se había enredado en un abrazo apasionado, parecían etéreas, como si las hubiera imaginado. La permanencia de esos sueños era siempre efímera. Estaba convencida de que ella había inventado esas pasiones.

En esos tres meses sintió que se iba diluyendo en el sopor y la monotonía. Sin duda, la embargaba una terrible soledad desde la partida de Ladieli a su pueblo. La muchacha era la que había puesto un toque de alegría y movimiento a la casa durante los últimos dos años. Ahora Ada estaba sola, sus palabras no tenían eco y extrañaba la voz aguda y chillona de Ladieli.

No fue sino hasta el Viernes Santo, cuando esperaba en el baño que su estómago funcionara, que sintió de pronto el júbilo de estar viva. Los símbolos permanecen latentes, aun para el no creyente, se dijo. Luego de bañarse, hojeó los titulares del periódico que yacía sobre la mesa del comedor: la muerte reinaba en ellos como un trofeo.

Al salir al pasillo del edificio, se encontró con Evangelina, la anciana que ocupaba el departamento de enfrente. Evangelina había preparado el típico plato de Semana Santa y la invitó a almorzar. Ada aceptó, prometiéndole volver a eso de la una.

A la hora del almuerzo, Evangelina colocó el bacalao en una fuente de loza inglesa. Guisaba con gusto, abusando tal vez de los condimentos. Ada celebró el esmero que había puesto en servirlo. En los modales de la anciana se notaba a la vieja limeña educada en algún colegio exclusivo dirigido seguramente por religiosas. Evangelina incluso recitaba el Padrenuestro en francés, con un acento peruano en el que se insinuaba cierto orgullo familiar.

Volvió a asaltarle el recuerdo de su matrimonio disuelto. Luis había pretendido conducirlo con la misma disciplina y orden con que se manejan las instituciones académicas. La naturaleza era superior a todo lo inventado por el hombre. Pero la naturaleza y el cuerpo no podían ser controlados por las ideas sin liquidar su esencia poética. La oscuridad de la noche, la penumbra de la naturaleza, que en los últimos días le gustaba observar desde el balcón, no era comparable con la oscuridad del ser. Aquella era natural; la otra, forzada por la ignorancia o la vanidad. El sentido común había guiado a Luis al separarse de ella, y el sentido común era el enemigo número uno de la imaginación. Había reflexionado sobre eso la noche anterior, y había sido la noche más sugerente del final del verano: un cielo encapotado ocultaba y descubría intermitentemente una luna llena.

Frente a ella, Evangelina tomaba un consomé de verduras. Su soltería no la había amargado, su cuerpo había envejecido, pero ella seguía siendo joven. Tampoco parecía que hubiera exigido grandes oportunidades a la vida. Solo había ambicionado aquello que pudo obtener: tranquilidad, refugio para su vejez y una pensión de jubilada que Ada pensaba no iba a cubrir sus gastos futuros si seguía viviendo varios años más.

Evangelina vivía rodeada por los recuerdos de sus pasados amoríos. Le había contado en una oportunidad el más importante de ellos, que tuvo lugar en Jauja. Un pueblo serrano había sido el escenario del romance entre una antigua dama limeña y un joven periodista. A principios de siglo, Jauja era una especie de ciudad-sanatorio, adonde iba lo mejor de la sociedad limeña para cicatrizar sus lesiones pulmonares. El Flaco –así llamaba la anciana cariñosamente al periodista– era un ángel de bondad. Alto, delgado, peinado a lo Valentino, en una foto tenía abrazada a una joven esbelta, de prominente nariz: Evangelina, quien vestía elegante a su lado, con un traje sastre, una corbatita y zapatos de taco alto. El Flaco había dejado sus noches de bohemia limeña para descansar poco tiempo en los brazos de Evangelina, hasta su muerte, que lo sorprendió al año de haberse comprometido con ella.

La anciana se puso melancólica al recordarlo. Sus ojos se pasearon por la habitación hasta posarse en el cuadro de una Magdalena tendida entre divanes y gatos persas.

–Oh, Ada, siempre que me pides esta foto recuerdo a ese muchacho.

–¿Le da pena hacerlo?

–¡Qué va! A mi edad la pena se parece a la felicidad. Pero come, el bacalao frío puede hacerte daño.

–La ayudaré con los platos.

–De ningún modo. Tú eres mi invitada. ¿Sabes qué pienso? Que cada vez te veo más solitaria; deberías tener novio.

La anciana se dirigió a la cocina con los platos.

–Volveré en la noche, Evangelina.

–Está bien, pero piensa en lo que te dije. Necesitas una compañía seria –gritó desde el interior.

Ada la vio recogiendo unos secadores de los cordeles y le hizo adiós con la mano.

Para Ada ese fin de semana fue largo y tedioso. Había llenado las horas leyendo un par de novelas que compró el jueves por la mañana. La literatura le servía de evasión, algo que según algunos críticos no era justo sino despreciable. Ellos negaban que el buen lector debiera identificarse con los personajes. Sin embargo, Ada no se identificaba con ninguno, pero la mala suerte de los demás la entretenía. Lo que más apreciaba en las novelas japonesas, por ejemplo, era su delicadeza y la violencia oculta detrás de los gestos o inclinaciones reverentes. Kawabata le gustaba más que Mishima, que era cruel e inflexible con las mujeres.

El domingo por la tarde, cuando preparaba en su cartera lo que llevaría a clases, pensó en cómo enfrentar una situación que desde hacía algún tiempo la inquietaba: la gente que conocía hacía preparativos para marcharse del país. Solo ella vacilaba por desidia o porque era incapaz de tomar una decisión. No se trataba tan solo de que no tenía el dinero disponible para hacer un viaje al exterior; había, además, algo que no tenía claro, si era o no el amor. Sin duda era agradable inspirar deseo en un profesor joven y dinámico como Quiroga, pero nada más. La universidad no era estimulante, pero era preferible estar en contacto con los estudiantes a encerrarse en una oficina. Luis, además, le había contado en una carta cómo transcurría la vida de los inmigrantes en los Estados Unidos: una vida de perros, se dijo. Pero no sabía a ciencia cierta qué era lo que la mantenía inmóvil, incapaz de hacer una gestión para conseguir una beca en el extranjero.

Cerró su cartera con fastidio. A esa hora el transporte en la ciudad iba a ser doblemente difícil a causa de una procesión. Le era imposible ubicar a Quiroga, que vivía en una zona peligrosa en la que los drogadictos asaltaban a los visitantes. Tampoco tenía ganas de ver a sus parientes, ocupados en hablar de dinero. Los domingos se prolongaban siempre inútilmente.

Salió a caminar y entró a un café, donde los mozos la recibieron con desdén. Uno de ellos destapó una bebida helada que colocó en una esquina de la mesa sin servírsela.

No quería pensar en sus clases, cada vez más insulsas. Incluso estar en un café fumando un cigarrillo la impacientó. Terminó la bebida y cambió de establecimiento. En el restaurante de enfrente se concentró en las personas que hacían cola para entrar a la vermú.

La voz que escuchó a su costado le resultó conocida. En la mesa contigua vio a Martha acompañada por una joven de ascendencia japonesa. Su antigua compañera de estudios no había envejecido, pero su semblante tenía una expresión adusta, aumentada por la delicadeza de la chica oriental que fumaba a su lado y que al saludarla le había hecho una venia ceremoniosa.

Martha la invitó a sentarse con ellas. Las dos tomaban cerveza desde las cinco de la tarde y la habían divisado al entrar al local. ¿Cuánto tiempo hacía que no se veían?, preguntó Martha.

–Probablemente un año –reflexionó Ada, incómoda. Lo que menos esperaba esa tarde era encontrarla. La relación que unía a Martha con Eiko excluía a las demás personas, pero esta vez Martha sonreía como si le alegrara verla.

–Eiko escribe poesía –comentó Martha afablemente.

–Qué bien, ¿ha publicado algún libro?

–Todavía no se anima, ¿verdad, Eiko? –Martha miró a la japonesa como esperando que dijera algo, pero esta se limitó a sonreír.

–Tienes seguramente un libro en preparación, ¿cómo se titula? –Ada había dirigido la pregunta directamente a Eiko para evitar que Martha contestara por ella. Sin embargo, esta volvió a intervenir:

–Claro que lo tiene y pienso editárselo próximamente.

–Signos de ausencia... –murmuró Eiko, devolviendo la mirada a Ada.

–El título lo escogí yo porque me pareció interesante –interrumpió Martha.

Ada pensó que era el típico título de una principiante. La mayoría de ellos se parecían sin dejar entrever nada sugerente, pues eran demasiado abstractos.

–Creo que es demasiado abstracto... pero Martha no quiere entender –agregó la muchacha adivinando su pensamiento.

A Ada su voz le pareció lánguida como si la hubiera extraído del fondo de su estómago.

–El título es lo de menos –añadió Martha–. Lo importante es la producción. Un libro es un crédito en el currículo.

–Es poco –exclamó Ada–. Debería sumar más.

–Oh, Ada, un crédito es un crédito; además, estamos hablando de un poemario, que no cuenta mucho para el puntaje.

–¿Y qué es entonces lo que cuenta para ti?

–No hablo de mí sino de la evaluación universitaria. Lo que más vale, por supuesto, son los títulos y diplomas de cursos y seminarios.

Eiko miraba alternativamente a Ada y a Martha, sosteniendo su barbilla con la mano izquierda mientras que con la derecha mantenía un cigarrillo encendido. La joven bebió un largo sorbo de cerveza y apagó el cigarrillo a medio fumar.

–La poesía no cuenta –murmuró con tristeza.

Ada hizo un gesto afirmativo con la cabeza, pero no tuvo deseos de añadir nada a fin de no prolongar la conversación.

Martha no aprobó el comentario de Eiko, sobre todo porque consideraba una niñería rebelarse de ese modo.

–Lo que pasa contigo, Eiko, es que eres muy tímida, tus poemas también lo son; creo que tenemos alguno en mi cartera, déjame buscarlo.

Eiko agarró súbitamente la mano de Martha, que hacía en ese momento el ademán de abrir el bolso.

–No hagas eso, por favor –suplicó.

–Déjalo para otra oportunidad, Martha –sugirió Ada, comprendiendo el embarazo de Eiko–. Ya habrá tiempo para leerlo cuando se haya publicado; ahora tengo que irme.

Y de inmediato se levantó y se despidió de las dos. Luego cruzó la calle tan rápidamente como pudo para esquivar la mirada de la pareja. No se había vestido para salir, llevaba un pantalón de dril y una chompa bastante usada.

Cuando caminaba rumbo a la panadería con el propósito de comprar algo para cenar, pensó en el poema que Martha no llegara a enseñarle. Probablemente se trataba de uno de esos textos que hablan de la naturaleza o del paso del tiempo con delicadeza, pero sin aportar nada nuevo. Estaba pagando una pizza en la caja, cuando al voltear se encontró de nuevo con las dos mujeres, que, al parecer, la habían seguido.

–Volvemos a encontrarnos –dijo Martha sonriendo. Eiko examinaba una de las vitrinas donde exhibían dulces de mazapán en forma de animales y figuras humanas muy pequeñas.

Esta vez fue Eiko la que, haciendo un esfuerzo por aparentar naturalidad, se dirigió a Ada para invitarla a comer en un chifa de Magdalena, un rincón discreto que Martha y ella frecuentaban y donde la comida era exclusivamente oriental. Ada aceptó, aunque dijo que no podía trasnochar, por si después se les ocurría invitarla a otra parte.

Por esa ruta, con dirección al mar, el tráfico fluía libremente, ya que la procesión congestionaba solo el centro de la ciudad. El local del chifa era bastante reducido; afuera, los vendedores de ropa y cosméticos se alumbraban con lamparines o linternas.

En efecto, la comida la sorprendió gratamente. Habían pedido una variedad de salsas que Eiko llamó eróticas por su mixtura y colorido. Martha las saboreaba mirando a Eiko y a Ada con expresión soñolienta.

De pronto Eiko deslizó una mano debajo de la mesa. Martha y ella se rieron, y luego de una breve pausa, asomaron de nuevo sus pequeñísimos dedos maniobrando con delicadeza un encendedor que, Ada advirtió, era una pieza costosa.

–Ella me lo regaló –dijo Eiko.

Martha asintió orgullosa.

–¿Sigues siempre con la idea de viajar al extranjero? –preguntó Martha con cierta ironía mal disimulada en los ojos.

–¿Por qué lo preguntas?

–Oh, Ada, ya no recuerdas la última vez que nos vimos. Fue en verdad hace tanto tiempo, pero me sé de memoria tus palabras. Entonces me dijiste que estabas harta de la universidad y yo te comenté que la mía no era diferente, no mucho, aunque sí algo más prestigiosa, debes reconocerlo. Pero este no era motivo para escapar. Me explico, las universidades nacionales están en crisis, pagan muy poco, pero es un asunto digno y sacrificado eso de entregar tus energías al pueblo.

–No lo sé –musitó Ada, avergonzada.

–Siempre soñaste con viajar. Recuerdo que cuando estudiábamos juntas te atraían África, Oriente y también París. Sobre todo creo que eran sueños literarios, propios de personas que se toman demasiado en serio la literatura. Me refiero a París, ya sabes, la literatura maldita, etcétera. Pero ¿África? Eso sí era una extravagancia, ja, ja, ¿tú qué dices, Eiko?

Eiko se encogió de hombros. Ada sintió el roce de un zapato en su pierna y luego la voz gangosa de la japonesa disculpándose. Eiko se inclinó sobre una de las fuentes para tomar un langostino y colocarlo entre los labios de Ada, quien cerró instintivamente los ojos.

Después de pagar la cuenta, caminaron por un laberinto de vendedores ambulantes para tomar el ómnibus de regreso, y prometieron volver a encontrarse uno de estos días, lo que significaba que probablemente nunca más se verían, pensó Ada con alivio.

Ada dio la espalda a la pizarra y se enfrentó a la clase. Un auditorio conformado por más de treinta personas le provocaba siempre ganas de correr. Al revisar de nuevo lo escrito en la pizarra cuarteada por el uso, se dio de cara con las anotaciones que había hecho sobre el Romanticismo. Miró su reloj, aún debía sostener unos tres cuartos de hora de clase. No supo si pedirles a ellos que explicaran lo que entendían por héroe romántico. Titubeó durante breves segundos y empezó a disertar sobre la influencia de Satán en la poesía.

–El mal y lo demoníaco configuran el aura del héroe romántico –dijo. Pero cuando llegó a la figura mítica de Prometeo, una duda la hizo mantenerse en silencio, y luego, vacilante, continuó sin precisar el acto heroico del célebre personaje griego.

–Profesora –la voz de una alumna interrumpió la clase haciéndose un vacío alrededor de Ada. La chica la miró fijamente y preguntó:

–¿Por qué ha dicho que Prometeo intentó robar el fuego? ¿Acaso no lo robó en verdad?

–Efectivamente –contestó Ada–. Prometeo robó el fuego, disculpen... ¿pero acaso alcanzó el conocimiento, la libertad para los hombres? –se defendió.

–El hombre transforma la naturaleza, por lo tanto es libre y posee el conocimiento –continuó la alumna. Sus ojos pardos y rasgados la miraron con ironía satisfecha. Los demás alumnos aprovecharon el momento para hacer preguntas sobre si en realidad los románticos habían sido revolucionarios o hasta qué punto reivindicaban los ideales del pueblo.

–El hombre domina, perdón, transforma –corrigió Ada– la naturaleza, como usted bien dice, señorita. ¿Pero esa transformación no lo ha llevado a amenazar la integridad del planeta? Misiles destructores, industrialización de productos altamente tóxicos...

La joven de los ojos rasgados escrutó a Ada inquisitivamente, asintiendo con la cabeza, y esta creyó que había salvado la situación, pero terminada la clase se sintió avergonzada y confundida. ¿Por qué demonios había vacilado? ¿O no estaba segura de que el tal Prometeo había robado el fuego y por eso había merecido el castigo de los dioses? No, ella no estaba segura de nada, esa maldita duda de siempre, la inseguridad y su falta de memoria iban a comprometer su autoridad. ¿No eran los marxistas precisamente los que elevaban la figura de Prometeo a la de un ídolo inmortal? Debió recordarlo.

A la hora del refrigerio se lo contó a Quiroga.

–No es grave si no lo escribiste en la pizarra –dijo este, con la sonrisa de un juez altamente experimentado en errores de contenido–. ¿Cómo es la muchacha que hizo la pregunta?

Ada describió a una joven pequeña, medio blanca y de pelo ondulado.

–Se trata de Nancy. Su novio es estudiante de filosofía y hace poco estuvo detenido por subversivo. Cuídate de ella, es una chica dura.

Después de almorzar, caminaron juntos hacia el decanato sorteando la basura y el mal olor de los servicios higiénicos, abandonados por la huelga de los empleados. En la oficina, Ada se sentó en el sillón de cuero del decano. No se imaginaba en el cargo, eso estaba fuera de sus planes. En cambio Quiroga parecía moverse en esa dirección, ambicionando alcanzar un puesto importante. Ada examinó su rostro lampiño y rubicundo, típico rostro de la sierra del norte. Quiroga no le atraía; sin embargo, su abrazo la turbó y le devolvió el beso con placer. Le estaba acariciando los senos cuando un ruido en el pasillo hizo que se detuviera. Una idea cruzó por la mente de Ada. ¿Y si Quiroga hubiera hecho una apuesta con otros profesores para hacerla definitivamente su amante? ¿Cuánto tiempo podría mantenerlo lejos de un compromiso serio?

El trayecto a su casa se vio perturbado por el incidente en clase. Una falla más y podría ser cuestionada. Temió que en lo sucesivo aquella alumna la dominara con su mirada.

Decidió caminar un poco para despejarse, pero no había mucho que ver en la ciudad. Los únicos que parecían animados eran los escolares con sus uniformes manchados de grasa y sus mochilas llenas de frases alusivas a conjuntos de rock. Se llamaban a gritos y lanzaban insultos a la gente que pasaba. Ada temió a un grupo de adolescentes apostados en una esquina y subió a un colectivo. Al llegar a su casa encontró una nota de Martha donde anunciaba que vendría a conversar por la noche.

A eso de las siete vio el rostro solemne de su amiga y le extrañó que la japonesa no viniera con ella. Martha le dijo que Eiko vendría a buscarla en una hora. Tomaron café y charlaron de asuntos burocráticos.

–¿Sigues fumando cigarrillos negros? –preguntó Ada, al ver que Martha encendía un Imperio.

–Yo los prefiero, aunque a Eiko le desagrada el olor. Solo fumo cuando estoy nerviosa.

Martha le contó que estaba preocupada por Eiko. Una amiga suya insistía en buscarla a menudo. Se trataba de una persona poco discreta a quien no le importaba lastimar la relación llevándose a Eiko cada vez que podía. También le dijo que la amiga estudiaba Derecho, que estaba a punto de graduarse igual que Eiko, y que la veía todos los días en la universidad.

–¿Temes que Eiko pueda escoger entre ella y tú?

–No exactamente, tenemos una relación muy sólida, pero a sus invitaciones solo asisten japoneses; la chica es sensei, y como te imaginarás, se trata de encuentros de los que me siento excluida, lo cual me parece una trampa. No creo que esa amiga sienta verdadero interés por Eiko, quizá lo que más la inquieta sea mi amistad con ella y por eso desea apartarla de mi lado.

–Eres egoísta al negarte a que Eiko salga con muchachos de su edad. Deberías examinar este asunto con más calma.

Martha no respondió. Apagó el cigarrillo, esparciendo la ceniza por el contorno del cenicero de vidrio.

–No lo entiendes, Ada. Eiko es muy sugestionable, y esa chica puede estar metiéndole ideas falsas en la cabeza. Estoy pensando seriamente en suspender sus clases de francés. Quizá pueda parecerte mezquino, pero Eiko es muy práctica y me obedecerá si la amenazo con eso.

–Eiko se irá algún día –le dijo–. Aprovecha esta ocasión para soltar el nudo. ¿Por qué no haces un viaje? A tu regreso examinarás mejor la situación, y si la relación continúa, podrían incluso vivir juntas.

Martha no la escuchó, preocupada en atisbar por la ventana. Ada intentó calmarla. No debía alterarse y mucho menos llamar a casa de la muchacha pues tanto asedio era inconveniente. Se sintió aburrida ante la perspectiva de una inminente crisis de celos.

De pronto, las dos vieron asomar la cara redonda de Eiko por el vidrio de la ventana. Se la veía pálida y despeinada. Al entrar, Martha le preguntó quién la había traído y Eiko respondió que Susana.

–La chica de la que te hablé –exclamó Martha con el ceño fruncido. Y empezó a recriminar a Eiko. Esta confesó que había estado bebiendo cerveza con su amiga en un restaurante japonés.

Cuando Eiko vio a Martha más calmada, abrió su cartera y extrajo un libro con caracteres en japonés para mostrárselo a Ada.

–País de nieve, de Kawabata –dijo.

–¿Lees japonés?

Eiko asintió.

–Es un espléndido libro –dijo Ada.

Eiko no lo había empezado a leer porque se lo acababan de prestar. Ada elogió la delicadeza de la narración que, según dijo, era como pinceladas de acuarela.

–Todo lo japonés es intenso –apuntó–. Aunque las pasiones se ocultan tras los gestos delicados de sus personajes. Deberías leer La casa de las bellas durmientes.

–También es sórdido –dijo Eiko, a quien le había vuelto el rosa a las mejillas.

La idea sorprendió a Ada por el tono adusto en el que se había expresado. Martha intervino aprobándola.

–Sí..., pues la delicadeza de la que hablas, Ada, se convierte en algo violento y primitivo en el amor. Una geisha desnuda no es lo mismo que una muñeca de cuerda, ja, ja.

–Puede ser, aunque no siempre. Sigo pensando en La casa de las bellas durmientes, por ejemplo. No hay sordidez en las escenas del anciano que va a la casa de las geishas para dormir junto a ellas –dijo Ada, a quien le molestó la falta de pudor de Martha, ya que sus palabras escondían una intención erótica–. En otras novelas de Kawabata hay aspectos sórdidos, es verdad, pero en general la violencia y lo sórdido contrastan con los modales de los protagonistas y el paisaje, que son presentados artísticamente.