Loe raamatut: «По следам Ван Гога. Записки 1949 года»

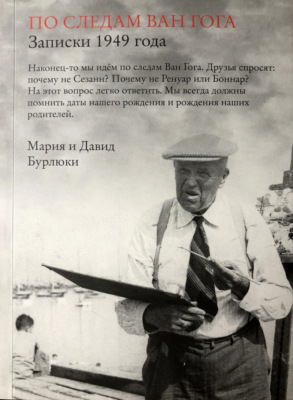

Давид Бурлюк. 1959

Не только о Ван Гоге

Архив «отца русского футуризма» Давида Бурлюка столь же бескраен, сколь неисчислимо количество созданных им художественных произведений. На сегодняшний день большая его часть сосредоточена в рукописном отделе Российской государственной библиотеки, куда сам художник отдельные материалы начал отправлять из Америки ещё в середине 1920-х годов. Ядро московского фонда сформировалось в 1960-е годы благодаря активной деятельности супруги художника Марии Никифоровны Бурлюк. Именно ею в «Ленинку» были переправлены сотни черновиков поэтических произведений Бурлюка, его видовые и портретные зарисовки, обширная переписка, наброски теоретических статей, страницы воспоминаний и очерков на самые различные темы1.

Среди всего этого лежащего мёртвым грузом богатства особый интерес вызывают несколько путевых дневников конца 1940−1950-х годов. Дело в том, что, оказавшись в 1922 году в Америке, Бурлюки первые двадцать лет жизни были заняты завоеванием своего места в нью-йоркской художественной среде. И лишь в начале 1940-х годов, на пороге своего шестидесятилетия, они смогли совершить давно планируемую поездку на автомобиле в Калифорнию, а затем и в Мексику. В Европу супругам удалось попасть только в 1949 году. Впоследствии они еще несколько раз будут пересекать океан, но это первое путешествие имело совершенно особый характер, оставив весьма заметный след в искусстве «позднего» Бурлюка.

Цель поездки была не туристическая, но «художническая». В течение уже долгого времени американская критика называла Бурлюка «американским Ван Гогом». Подобное определение, несомненно, льстило художнику, тем более что оно отражало его действительное увлечение искусством голландского мастера. Мощный импульс этот интерес получил после триумфального успеха большой персональной выставки Ван Гога, организованной нью-йоркским Музеем современного искусства в 1935 году. С этого времени в и без того пастозной живописи художника всё заметнее стало использование характерного рисующего мазка-обводки – основного и наиболее узнаваемого элемента вангоговского стиля.

Сам художник объяснял свою всегдашнюю тягу к пастозной, фактурной живописи физическим изъяном – в раннем детстве он лишился глаза. Однако выставка Ван Гога заставила Бурлюка вернуться в далекое прошлое, к самому началу его творческого пути, когда в конце 1900-х годов в московских собраниях Сергея Щукина и Ивана Морозова он впервые увидел полотна великого голландца – «Куст сирени», портрет доктора Рея, «Красные виноградники в Арле», знаменитое «Ночное кафе». Художник отчетливо осознал, что выбор, сделанный им тогда, практически определил весь его дальнейший путь, поскольку именно вангоговским импульсам суждено было сыграть решающую роль в формировании его собственного стиля.

В этом смысле для Бурлюка поездка на юг, «к Ван Гогу», стала свое – образным возвращением к своим истокам. Речь шла, прежде всего, об Арле – том самом городе, в котором «лимонно-жёлтое пламя юга» позволило голландскому художнику обрести свою глубоко оригинальную манеру. С собой в путешествие художник взял альбом с репродукциями работ Ван Гога, написанных в самом Арле и его окрестностях. Аккуратно посещая все эти места и непременно делая в каждом из них по нескольку этюдов, Бурлюк стремился запечатлеть их тогдашнее состояние, спустя шестьдесят лет после того, как их видел голландский мастер. Однако этот мемориальный аспект не был единственным. «Тайной» надеждой художника было желание обнаружить те приёмы, благодаря которым Ван Гогу удавалось достичь преображения натуры, и, тем самым, приблизиться к разгадке самого движущего «механизма» вангоговского стиля.

Надо сказать, что идея такого буквального, «натурного» исследования природы стилей мастеров современной живописи в те годы уже практиковалась в работах ряда исследователей. Так Джон Ревалд, знаменитый впоследствии историк импрессионизма, ещё в 1930-е годы занимался фотофиксацией мест, изображенных в картинах Сезанна и Ван Гога. А путешествовавший вместе с ним художник Лео Маршутц создал целую серию работ, в которых запечатлел тогдашнее состояние всех известных сезанновских мотивов! Однако практика создания картин, которую использовал Бурлюк в своей «арльской» серии, имела мало общего с искусствоведческим подходом и для своего времени оказалась в некотором роде революционной.

Бурлюк не просто фиксировал нынешнее состояние вангоговских мотивов. Изображая их, он постоянно помнил об интерпретации этих мотивов самим Ван Гогом. В результате картины художника обретали особую смысловую многослойность. Натурный пласт переплетался в них с культурной памятью, а персонажи голландского мастера странным образом начинали напоминать большеголовых героев бурлюковских полотен. Сознательно стремясь к подобному «наложению», художник на каждой картине проставляет два имени – свое и Ван Гога, а также, подобно средневековому переписчику, указывает две даты – «оригинала» (1888) и дату фактического изготовления «рукописи» (1949). Их включение в живописную ткань произведения, позволяющее художнику символически обозначить само понятие протяженности временного потока, сегодня может быть прочитано в качестве своеобразного концептуального жеста – одного из первых в послевоенном искусстве.

Подобное интуитивное предвосхищение того или иного новаторского приёма было присуще Бурлюку на всем протяжении его творческого пути. Современники не раз с удивлением отмечали эту его способность. Интересно привести в этой связи слова поэта Бориса Поплавского. Осматривая в начале 1920-х годов в Берлине большую выставку русской живописи и дойдя до работ художника, он обескуражено записывает: «У Бурлюка выставлены очень старые вещи, но как они поразительно похожи на то, что сейчас делают экспрессионисты!»2.

Своим «арльским» циклом Бурлюк также одним из первых опробовал ставший краеугольным для постмодернистской культуры принцип трансформации наследия своих предшественников. Однако титул «отца постмодернизма» достался Пикассо, аналогичные опыты которого датируются лишь серединой 1950-х годов (варианты «Алжирских женщин» Делакруа).

Поразительно, но, судя по всему, когда «обслуживающие» великого испанца критики внятно артикулировали для публики смысл этого приёма, тем самым легализовав его использование и единогласно признав Пикассо его бесспорным автором, Бурлюк даже не вспомнил о своем праве первородства! И до сегодняшнего дня его диалог с искусством Ван Гога продолжает оставаться фактом личной биографии художника, по-прежнему воспринимающимся маргинальным по отношению к истории современного искусства.

Поездку во Францию Бурлюк планировал заранее. Ещё в конце 1946 года он просит Михаила Ларионова узнать об условиях жизни в Арле и сообщает, что собирается в путешествие «по следам Vincent’а»3. Но в путь удалось отправиться только через три года, когда художник сумел убедить Генри Барона, своего нью-йоркского галериста, в коммерческой привлекательности задуманного им проекта. Таким образом, фактическая цель поездки заключалась в написании серии полотен для очередной выставки. Мысль о дневнике, а затем и об отдельной книге «по следам Ван Гога » возникла позднее. Принадлежала она Марии Никифоровне, верной Марусе – подруге, музе и сподвижнице всех начинаний художника.

Открытка Д.Д. Бурлюка М.Ф. Ларионову от 8 декабря 1946 года (по почтовому штемпелю)

«Дорогой старый друг! Подтверди, пожалуйста, получение сей писульки! Ответ пиши сегодня же!!! Судейкин умер три месяца назад.

Хочу списаться – узнать об условиях жизни в Arles. Хочу ехать туда писать “по следам Vincent’а”. Привет Нат. Серг. [Гончаровой] Дружески твой D. Burliuk».

Открытка не нашла адресата, поскольку была отправлена по ошибочному адресу (11, rue Sablons). С.Ю. Судейкин умер 12 августа 1946 года

Мария и Давид Бурлюки на яхте. Гудзон, начало 1930-х

Её служение искусству Бурлюка началось давно, ещё в 20-е годы, как только удалось поставить на ноги двух сыновей. Именно по её инициативе в те годы было организовано «издательство М.Н. Бурлюк», выпустившее несколько книг, посвященных поэтическому и живописному творчеству художника. В 30-е годы с этой же целью было основано специальное периодическое издание Color and Rhyme4, в двух номерах которого в 1951 году (№ 20−21, 22) и был опубликован английский перевод «арльского» дневника.

В качестве его авторов на обложке указаны имена Маруси, Давида и Николая Бурлюков. Младший сын Никиша в данном случае выступал в качестве переводчика. Повествование в тексте ведется от имени Маруси, ей же принадлежит идея разбивки текста на главки-письма. Наконец, именно рукой Маруси переписан чистовой вариант рукописи, по которому мы воспроизводим в настоящем издании текст дневника.

К этому времени за плечами Маруси Бурлюк был уже довольно солидный писательский стаж. Ещё с конца 20-х годов на страницах нью-йоркской газеты «Русский голос» стали появляться её небольшие очерки, посвященные летним поездкам Бурлюков по рыбацким городкам Новой Англии. Уже в них можно заметить характерную особенность Марусиного зрения – его направленность исключительно на близлежащее пространство, на объекты, будь то предметы или люди, расположенные на расстоянии вытянутой руки. Как будто поля шляпки, в которой она неизменно фигурирует на фотографиях, служили естественной преградой её взгляду!

Мария и Давид Бурлюки с сыновьями Давидом (сидит) и Николаем (стоит). Нью-Йорк, студия на Томпсон сквер, 1937

В путевых заметках эта особенность авторского зрения оказалась как нельзя более кстати. Маруся фиксирует любую деталь, на первый взгляд кажущуюся малозначительной, будь то плохие зубы у случайной попутчицы на корабле или расположение окон на фасаде сезанновской студии. Десятки подобных сведений рассыпаны на страницах дневника. Некоторые из них известны и по другим источникам, но о большинстве других не сохранилось никаких иных сведений. Ведь те шестьдесят лет, которые отделяют нас от поездки Бурлюков, не идут ни в какое сравнение с таким же сроком, отделявшим Бурлюков от времени пребывания Ван Гога в Арле! Если не считать нескольких разрушенных в войну зданий, наши герои застали город таким, каким его видел Ван Гог. Ещё живы были свидетели пребывания художника в городе. У местных старожилов – супругов Гараньон хранились страницы воспоминаний их родственника, мальчиком общавшегося с великим живописцем. Давид Бурлюк собственноручно перевел их, поскольку в них содержится единственное упоминание о двух неизвестных полотнах мастера. На вилле Ренуара сегодня уже нельзя поговорить с близкими родственниками художника, а представить, что в Эксе, родном городе Сезанна, можно проходить несколько часов в поисках человека, знающего, где находится его студия, – просто невозможно. С каждого угла на вас смотрят афиши с именем Сезанна и в любой лавке продаются увековеченные им виды горы св. Виктории.

Множество таких деталей, буквально обрушивающихся на читателя со страниц дневника, создает ощущение своеобразного путеводителя «в прошлое». Не случайно несколько лет назад известный арльский краевед Рене Гараньон – сын тех самых супругов, которые принимали у себя Бурлюков, сделал довольно подробный дайджест тех кусков текста, которые запечатлели не попавшие в объектив фотокамер реалии городской жизни, ушедших в небытие людей вроде сестер Ожье, державших гостиницу на площади Форума, а также передававшиеся из уст в уста истории, связанные с лечившим Ван Гога доктором Реем, так неосмотрительно, раньше времени, расставшимся со своим портретом, написанным его подопечным.

Д. Бурлюк. Маруся. 1960-е. Карандаш

Маруся действительно исправно фиксирует все эти услышанные от местных жителей истории. Однако довольно часто ровный ход её повествования неожиданно прерывается. Близкая точка зрения на предметы уступает место размышлениям – о быстротечности времени, об особенностях эмоционально-экспрессивной манеры «арльской» живописи Ван Гога, о слепоте современников, оказывающихся неспособными оценить гения и предпочитающих ему искусных ремесленников.

Смена фокусировки зрения указывает на то, что в данном случае Маруся передаёт слова Папы – так любовно-уважительно именовали Бурлюка близкие. Это подтверждает и сделанная самим Бурлю-ком выразительная надпись на обложке «вангоговского» номера Color and Rhyme, посланного в Ленинку: «Это единственное описание мест, их поиски – в городке на Роне, где поступь времени, как всюду, так безжалостно сминает следы прошлого, не различая ценного и дорогого от преходящего будня»5!

Подобная сентенция, в разных формулировках встречающаяся и в тексте, сразу же раскрывает все карты. Ведь если воспринимать её буквально, то получается, что искусство великого голландца во время приезда Бурлюков в Арль все ещё оставалось непризнанным. Понятно, что в данном случае Бурлюк имел в виду свое собственное творчество. Как художника его уязвляло долгое и упорное непризнание, в особенности – у себя на родине, но относиться к этому он предпочитал философски. Маруся, напротив, очень четко ощущала «сверхзадачу» этой поездки и, соответственно, своего повествования. Помимо основного героя в её тексте постоянно фигурирует ещё один гениальный художник. Каждый раз, когда описывается поход на тот или иной вангоговский мотив, она непременно указывает, с какого ракурса его писал Папа. Также скрупулезно фиксируется в тексте, когда, при каких условиях и в какой технике были исполнены Бурлю-ком даже небольшие графические наброски. Упоминаются присутствовавшие при этом зрители, их реакция и, в особенности, оценки, которые всегда кратки, но предельно выразительны: «Это так же хорошо, как Мурильо»!

Стремясь ничего не упустить, Маруся часто не замечает, что путает имена и детали, не всегда точно понимая смысл услышанного или прочитанного в путеводителе. Но, тем не менее, каждый вечер она старательно стремится зафиксировать любое, даже самое незначительное событие. Ведь, возможно, впоследствии именно оно поможет будущим исследователям правильно понять искусство Бурлюка!

В результате под её пером текст приобретает ту же двуплановость, что была присуща «арльским» полотнам Бурлюка. Наложение разных временны́х пластов особенно выпукло должно было смотреться при параллельной публикации текста, фотографий «мотива» и репродукций картин Ван Гога и Бурлюка с его изображением. Однако к декабрю 1950 года, на который была запланирована выставка «вангоговских» картин Бурлюка, книгу издать не получилось, и было решено выпустить специальный «вангоговский» номер Color and Rhyme. Из-за технических трудностей в срок удалось опубликовать только текст, репродукции пришлось перенести в следующий номер журнала. Показательно, что даже в таком обрезанном виде многие из современников, в первую очередь – молодые, смогли ощутить новизну и необычность бурлюковского замысла. Так, художник Игорь Шелковский, в те годы 19-летний юноша, мельком видевший журнал в гостиничном номере во время приезда Бурлюков в Москву в 1956 году, на долгие годы сохранил в памяти то впечатление, которое произвел на него тогда используемый художником приём временно́й и стилистической многоплановости.

Время изменило многие оценки и расставило акценты совсем не так, как того хотели современники. Маруся, со своей не знающей сомнений верой в гениальность Бурлюка, сегодня уже не кажется такой наивной, как прежде. Когда современный автор, точно так же, как ранее Бурлюки, совершает не виртуальное, а вполне реальное путешествие, только теперь по адресам самого Бурлюка6, невозможно не удивиться дару предвидения, силе чувств этой маленькой женщины, её спокойной убежденности в истинности выбранного пути.

Нынешняя публикация возвращает отечественному читателю оригинальное, не поддающееся четкой жанровой классификации произведение, на страницах которого размышления о творчестве «отцов» современной живописи, путевые заметки и мелкие бытовые подробности жизни послевоенной Европы прихотливо сочетаются с мыслями, чувствами и затаенными надеждами двух немолодых русских людей – знаменитого русского художника и его верной спутницы.

Владимир Поляков

Страницы журнала Color and Rhyme (Нью-Йорк, № 20−21 и № 22, 1950/1951) с картой Арля (см. вкладыш к наст. изд.) и изображениями картин Ван Гога и Бурлюка, написанных в Арле

От издательства

Текст воспроизводится по беловой рукописи «М.Н. Бурлюк. Наше путешествие в Европу – по следам Ван Гога», хранящейся в НИОР РГБ (Ф. 372. К. 4. Ед. хр. 11. Л. 1−126).

Сохраняется авторское разделение текста на главы, которые обозначены как «письма книги». Они чередуются с письмами, полученными Бурлюками во время путешествия по югу Франции. Поздние приписки Н.Д. Бурлюка опущены.

Текст приведён в соответствие с нормами современного правописания, при этом полностью сохранён авторский стиль, пропущенные слова и части слов восстановлены в квадратных скобках. Использование латиницы в написании имён, мест и названий – авторское (для помощи читателю приводим на с. 238−240 указатель географических названий и основных достопримечательностей Прованса и Лангедока).

Расшифровка содержания писем-глав дана издательством для удобства ориентации в тексте.

В качестве предисловия к рукописи мы сочли уместным дать редакционную статью Давида Бурлюка из журнала Color and Rhyme, объясняющую цель поездки.

Издательство выражает признательность Наталии Сазоновой и Ре – жи су Гейро за консультации по французским георграфическим названиям и достопримечательностям. Мы также благодарим Аньес Дронникову, Ги Жирара и Франсуа Мере за помощь в подборе иллюстра тивного материала.

В. Ван Гог. Мусме. Июль 1888

Почему Ван Гог?

Редакционная статья из журнала Color and Rhyme (Нью-Йорк, № 22, 1950/1951)1

День 11 июля 1949 года, когда мы сели на поезд из Чикаго в Нью-Йорк, выдался очень жарким. Наш вагон был новехоньким, только что пущенным в эксплуатацию. Бархатные сиденья. Сверкающий металл на окнах и блестящий линолеум на полу. И каково было наше изумление, когда мы увидели на стене напротив изящную фигуру девушки по имени Мусме, так волшебно запечатленную Винсентом Ван Гогом в Арле в 1888 году. А на противоположной стене под толстым стеклом красовалась матовая репродукция: горшок на оранжевом фоне, синие чашки и кувшин в клетку на столе, покрытом синей скатертью.

Это мгновение из американской жизни ярко иллюстрирует популярность шедевров великого мастера. За последние двадцать лет десятки тысяч репродукций Ван Гога распространились по скромным домам американцев в каждом штате. Когда нам гостеприимно дали кров в доме фермера во Флориде в 1946 году, там над нашей кроватью висела репродукция спальни Ван Гога. Его работы прямо-таки «захватили» стены жителей этой страны.

Когда в 1929 году в Нью-Йорке открылся Музей современного искусства, в предисловии к каталогу выставки, посвященной Сезанну, Гогену и Ван Гогу, Альфред Барр-младший упомянул и мое имя в первом десятке художников современного международного искусства, которые с 1904 года следуют традициям этих трех великих живописцев2.

Приблизительно в то же время Дункан Филиппс в сво – ей книге «Искусство и его понимание» разместил ре про – дукцию одной из моих картин рядом с работой Ван Гога и сравнил мои цветовые и тональные решения с теми, что есть у великого мастера3.

В номере нью-йоркского журнала Vanity Fair за сентябрь 1919 года была помещена большая статья с моим портретом и репродукциями двух моих полотен. Автор статьи, Оливер М. Сейлер, американский корреспондент в Москве в 1917–1918 гг., описал мое эстетическое кредо и выразил свое впечатление от моих картин следующим образом:

«Часть одного из залов была полностью отдана под его полотна, хотя хватило бы и одной его картины, поскольку этого было бы достаточно, чтобы вы забыли про все остальные. “Опоздавший ангел мира” – такое название дал ей Бурлюк. С её непередаваемо трагичным замыслом, блеклой синей и тлеющей красной красками и странными извилистыми деталями, похожими на те, что у Ван Гога, эта картина представляет собой безжалостное и разрывающее душу воплощение…»4.

Но много раньше, еще в 1906 году моя сестра Людмила, мой брат Вольдемар и я видели работы Ван Гога в собрании Сергея Щукина в Москве5. Это послужило стимулом для нашей работы, и с того времени мы стали следовать принципам, намеченным кистью и палитрой Ван Гога. С 1912 по 1914 годы я с успехом читал курс лекций в столичных и многих провинциальных городах России, снова и снова повторяя имя Винсента Ван Гога и демонстрируя при помощи слайдов его работы любознательной публике.

Я упоминаю все это с целью показать, что стиль и история жизни Ван Гога глубоко укоренились во мне, и на протяжении десятилетий моей жизни творения этого мастера являются частью моего существования.

И теперь, я и Маруся оказались на пороге великого дела. Мы едем в Арль, Сен-Реми и Овер во Франции, с целью попытаться отыскать хотя бы некоторые места, где шестьдесят лет назад Ван Гог создавал свои, прославленные ныне, пейзажи и композиции, и зарисовать их такими, какие они сейчас.

Наконец-то мы идем по следам Ван Гога. Друзья спросят: почему не Сезанн? Почему не Ренуар или Боннар? На этот вопрос легко ответить. Мы всегда должны помнить даты нашего рождения и рождения наших родителей. Ван Гог и Гоген родились соответственно в 1853 и 1848 году. Мой отец появился на свет в 1857 году; Сезанн – в 1839. Сезанн всегда был олимпийским небожителем. Его внимание было сконцентрировано исключительно на вопросах профессионального мастерства и искусстве построения формы, тогда как к житейским «анекдотам» он оставался абсолютно безразличен.

Всего несколько раз на полотнах Сезанна появлялись люди, играющие в карты, или акробаты, или изображения его собственной жены. Когда он писал портрет мадам Сезанн, для его кисти она не была важнее, чем очередной фрукт. Это была не Ева с яблоком, но яблоко с Евой.

В последние десять лет своей жизни Сезанн был провозглашен великим проповедником нового искусства, непогрешимым архитектором новых канонов и нового символа веры в современной эстетике. Десятки тысяч его последователей закрывали окна и двери своих студий и принимались яростно атаковать столы, аккуратно задрапированные скатертями (с рисунком и без), заваленные пустыми бутылками и беззащитными яблоками. В мои планы здесь не входит критиковать или развенчивать победителя. Вне всяких сомнений Сезанн является исполином и основателем модернизма.

В октябре 1888 года по приглашению Винсента Ван Гога Поль Гоген (1848–1903) приехал навестить своего друга в Арль. Двумя годами ранее Гоген посещал Мартинику, расположенную неподалеку от берегов Американского континента и чуть позднее описанную на страницах американских журналов пером Лафкадио Хирна (1850–1904). Вест-Индия открылась с красотой своих синих вод юга и островными девушками, грациозными, словно статуи. Не следует забывать, что Сезанн был сыном банкира, а Поль Гоген – типичным парижским буржуа, также работавшим в банке.

Олимпийская непоколебимость, уверенность в себе и в собственном превосходстве – вот качества Сезанна. Гоген, в сравнении со своим старшим братом по искусству, полон эстетизма. Он романтик, впитавший в себя литературные традиции своего времени. Гоген – декоратор, новеллист, для которого волшебство центральных тихоокеанских островов стало неотразимым магнитом. Всю его жизнь красота обнаженного юга, напоенного ароматом тропических орхидей, была для Гогена тем же объектом страсти, как и Моби Дик для героя Германа Мелвилла (1819–1891).

В великом трио: Сезанн, Гоген и Ван Гог – этот последний оставался до сих пор в какой-то мере скрытым и недооцененным сокровищем века, в то время как схемы и пределы первых двух уже активно исследовались и расширялись их последователями. Когда коллекционеры и музеи пресытились работами двух других, Ван Гог все еще оставался среди неосвоенных эстетических ценностей столетия. И только в последние двадцать лет популярность Ван Гога начала расти. Причина этого может быть с легкостью обнаружена при беглом просмотре репродукций его работ. Изучающий обнаружит там разнообразные предметы и темы, широкий набор аспектов жизни, к которому часто прибегал мастер, обращавшийся в своем творчестве не только к природе, но также работавший и с «готовым» материалом, заимствуя его у Гогена, Домье, Милле и Доре (1832–1883). Искусство Винсента победно шагает под знаменем с начертанным девизом: правдивость и страсть к жизни!

Когда Гоген покидал своего одноухого друга в Арле, он отметил, что Винсент все еще продолжает экспериментировать. То, что в то время с точки зрения современников казалось слабостью, ахиллесовой пятой, с годами стало бессмертной твердыней, подобной башне, для всех художников, кто ныне пытается сбежать от эскапизма в реальность. Из этого трио Ван Гог – самый реалистический, самый разнообразный в своих темах и практически универсальный в своей недолгой попытке отразить разнообразие граней жизни.

Вот по этим причинам мы и выбрали Ван Гога и его искусство. Мы последуем по проложенной им тропе и своими глазами увидим Арль и уже упомянутые места, которые были увековечены на картинах и рисунках этого великого реалиста нашего времени. Америка сейчас испытывает глубокий интерес к Ван Гогу, и мы уверены, что друзья Бурлюка будут внимательно следить за нашей работой, нашим эстетическим исследованием славного прошлого.

Давид Бурлюк. Июль 1949 г.

В. Ван Гог. Цветущие ветки миндаля. Январь 1990