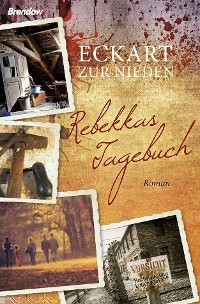

Loe raamatut: «Rebekkas Tagebuch»

Eckart zur Nieden

Rebekkas Tagebuch

Roman

Für Edeltraud

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;

detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

ISBN 9783865067050

© Copyright 2014 by Joh. Brendow & Sohn Verlag GmbH, Moers

Einbandgestaltung: Brendow Verlag, Moers

Titelfotos: fotolia

Satz: Brendow Web & Print, Moers

1. digitale Auflage: Zeilenwert GmbH 2014

Inhaltsverzeichnis

Cover

Titel

Impressum

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Nachwort

Weitere Bücher

1

Es war Montag, der 22. Juni des Jahres 1992, einen Tag nach Sommeranfang, sechs Uhr fünfzig.

Paul stellte fest, dass er noch zehn Minuten warten musste, ehe er mit der Maschine arbeiten konnte. Seine Werkstatt in dem alten Bauernhof lag mitten im Dorf, und um Ärger zu vermeiden, wollte er nicht vor sieben Uhr Lärm machen.

Paul war nicht sehr groß, aber kräftig, mit breiten Schultern. Er hatte unter dem kurzen dunkelblonden Haar, das er meistens unter einer altmodischen Baskenmütze verbarg, ein freundliches, rundes Gesicht und besaß die Gewohnheit, jeden, mit dem er sprach, aus seinen braunen Augen fest anzusehen.

Um die Zeit zu nutzen, verließ er seine Bildhauerwerkstatt im alten Kuhstall durch das Tor, das er in die Außenmauer gebrochen hatte, und ging nebenan durch das alte Tor zur Tenne.

Dort stand der Oldtimer seines Großvaters. Damit der durch den Staub aus der Werkstatt nicht Schaden nahm, hatte Paul zwischen Tenne und altem Kuhstall, der nun sein Arbeitsplatz war, eine Mauer hochgezogen.

Von der Tenne aus stieg er die Leiter hinauf und befand sich nun über seiner Werkstatt. Auf dem früheren Heuboden gab es natürlich kein Heu mehr. Paul wollte sich die Konstruktion des Bretterbodens genau ansehen. War es ohne großen Aufwand möglich, die Balken und die darauf liegenden Bohlen zu entfernen? Dann hätte er unten mehr Platz. Dann könnte er Arbeiten an größeren Blöcken, die er bisher im Hof durchführen musste, zukünftig in die Werkstatt verlegen – ein Vorteil bei Kälte und Regen.

Natürlich würde er erst seinen Großvater fragen müssen, dem der Hof mit all seinen Gebäuden offiziell noch gehörte. Aber das war nur eine Formsache. Der hatte sicher nichts dagegen.

Auf dem Boden war zwar kein Heu, aber Teile von Gipskartonplatten lagen in einer Ecke, in einer anderen ein Stapel Dachziegel, sogenannte Frankfurter Pfannen, die wohl beim Erneuern irgendeines Daches übrig geblieben waren. Auch eine Rolle Teerpappe lag da und mehrere alte landwirtschaftliche Geräte, deren Funktion Paul nicht kannte.

Sein Urgroßvater Ludwig Born hatte noch bis in die frühen fünfziger Jahre Landwirtschaft betrieben. Wenn der wüsste, wie fremd mir das ist, dachte Paul, würde er sich wahrscheinlich im Grab rumdrehen.

Wie waren die Bohlen an der Seite befestigt? Paul ließ sich auf die Knie nieder in eine dicke Schicht Staub, die ihn aber nicht störte, da er ohnehin schon seine schmutzige Arbeitskleidung anhatte. Er kroch mühsam unter die Dachschräge. Kein Problem!, stellte er fest. Die Bretter waren nur auf einem Balken festgenagelt.

In der hinteren Ecke waren ein paar rote Ziegelsteine aufgestapelt. Als Paul sie zur Seite räumte, um die Konstruktion des Bretterbodens in der Ecke zu begutachten, bemerkte er hinter den letzten Steinen einen rechteckigen Gegenstand, der mit einem schmutzigen Tuch umwickelt war. Er zog das Ding zu sich heran und kroch rückwärts unter der Dachschräge hervor, um sich bequemer hinsetzen zu können.

Der Stapel Gipskartonplatten diente ihm als Sitz. Er untersuchte seinen Fund. Als er das Tuch aufgeschlagen hatte, kam ein Buch zum Vorschein.

Genau genommen war es kein ordentlich gebundenes Buch. Jemand hatte einen fingerdicken Stapel von Blättern provisorisch mit Hilfe eines Bindfadens, der durch mehrere Löcher führte, zusammengeheftet.

Vorn auf dem ersten Blatt stand in handgeschriebenen Blockbuchstaben: Tagebuch. Und darunter: Rebekka Schimmel.

Das sagte Paul nichts. Von einer Rebekka Schimmel hatte er nie etwas gehört.

Paul blätterte und war enttäuscht. Jemand, wahrscheinlich diese Frau Schimmel, hatte mit Bleistift in deutscher Schrift geschrieben. Das konnte er nicht lesen. Stellenweise waren die Buchstaben ziemlich verblasst, aber noch zu erkennen.

Paul stemmte sich hoch. Es war vier Minuten nach sieben. Er konnte also loslegen. Er warf noch einen letzten Blick auf die Arbeit, die ihn bald hier oben erwarten würde, klemmte seinen Fund unter den Arm und stieg die Leiter hinab.

In seiner Werkstatt angekommen, legte er das Buch irgendwo ab und vergaß es. Er setzte Schutzbrille und Ohrschützer auf und machte sich mit dem durch Druckluft betriebenen Meißel ans Werk.

Wenig später ging das Licht mehrmals an und aus. Das machte seine Frau Stefanie immer, wenn sie in die Werkstatt kam und Paul mit einem lauten Gerät arbeitete. So musste sie ihn nicht mit einem Tippen auf die Schulter erschrecken.

Paul schaltete sein Werkzeug aus und setzte Brille und Ohrschützer ab.

„In zehn Minuten kannst du zum Frühstück kommen“, sagte sie. Stefanie war zwar schon zivilisiert angezogen mit Jeans und T-Shirt, hatte aber ihre rotbraunen Haare noch nicht zum Pferdeschwanz gebunden. „Ich habe Leoni zum Bäcker geschickt. Sie holt Brötchen. Zur Feier des Wochenanfangs.“

„Und des Sommeranfangs. Der war gestern.“

„Also noch ein Grund.“

„Du schickst sie alleine zum Einkaufen?“

„Na, hör mal! Sie ist fünf! Und der Bäcker ist gerade mal sechs- oder siebenhundert Meter entfernt!“

Paul nickte und klopfte den Steinstaub von seiner Arbeitskleidung.

„Was soll das werden?“, fragte Stefanie und deutete auf den Grabstein.

Paul grinste breit und zeigte seine gesunden Zähne. „Die Leute wollten unbedingt einen Engel. Ich habe gesagt: Engel auf einem Grabstein, das hat man im neunzehnten Jahrhundert gemacht. Ist heute total überholt. Kitsch! Ich hab es ein bisschen vorsichtiger ausgedrückt. Aber sie ließen sich nicht davon abbringen.“

„Der Kunde ist König. Vergraule deine Kunden nicht, wir brauchen das Geld!“

„Der Kunde ist König, aber der Künstler ist kein Sklave.“

„Außerdem sind Engel wieder im Kommen, hab ich gelesen.“

„Ich mache jetzt etwas, das man auch als Engel deuten kann, wenn man will.“

Sie traten gemeinsam aus der Werkstatt.

Der Hof war, wie Paul gern sagte, wie ein Schloss angelegt. Eine dreiflügelige Anordnung der Gebäude. Hinten, wo bei Schlössern das Hauptgebäude steht, erhob sich der ehemalige Kuhstall mit Scheune, wo er jetzt seine Werkstatt hatte. Das Gebäude, von der Straße aus gesehen rechts, in dem einmal der Schweinestall und ein Geräteschuppen gewesen waren, hatte das junge Ehepaar Born sich als Wohnung ausgebaut. Gegenüber, in einem gut erhaltenen Fachwerkbau auf einem Fundament aus mächtigen Sandsteinquadern, wohnten oben Pauls Mutter Thea und unten sein vierundachtzigjähriger Großvater Harald Born.

„My home is my castle“, sagte Paul gern, obwohl es rein juristisch gesehen nicht sein Heim war, sondern immer noch Großvater gehörte. Und nach Schloss sah der Hof auch höchstens wegen der Anordnung der Gebäude aus, vielleicht noch wegen des „Turms“ links hinten, dem inzwischen nicht mehr genutzten Silo. Aber von einem einheitlichen Stil konnte keine Rede sein, eigentlich konnte von Stil überhaupt keine Rede sein, und das Alter hatte seine Spuren hinterlassen. Überall bröckelte der Putz, Balken, Fensterrahmen und Türen schrien nach einem neuen Anstrich, und das Hofpflaster war im Lauf der Jahrzehnte mit unterschiedlichsten Materialien notdürftig geflickt worden.

Während Paul seine Baskenmütze absetzte und sich die Hände und die sehnigen Unterarme wusch, kam Leoni herein.

„Hast du Brötchen geholt? Toll, was du schon alles kannst!“, lobte ihr Vater.

„Papa!“ Leoni klang entrüstet. „Ich bin schon groß!“ Sie legte die Gebäcktüte auf den Tisch. „Und das hier hat mir ein Mann gegeben. Für dich.“ Sie hielt ihrem Vater einen dicken Umschlag aus festem Karton hin.

„Für mich?“ Er trocknete sich fertig ab und nahm den Umschlag. Tatsächlich! „Herrn Paul Born“ stand darauf. Das Ehepaar sah sich erstaunt an. Dann nahm Paul ein Küchenmesser und schlitzte eine Seite auf.

Im ersten Moment hielt er es für einen Scherz. Aber es war keiner. Was er in der Hand hielt, war ein dickes Bündel von 100-Mark-Scheinen. Wieder sah er Stefanie an, als müsse sie ihm bestätigen, dass er nicht träumte.

„Da ist noch ein Zettel“, sagte seine Frau. Ihre Stimme klang etwas belegt.

Paul zog ein kleines Blatt heraus und las, was mit Computerdrucker darauf geschrieben stand:

Lieber Herr Born, ein Bericht in unserer Zeitung stellte Ihre künstlerische Arbeit vor. Das erinnerte mich an Ihre Familie, der ich seit langem zu Dank verpflichtet bin. Vielleicht kann ich von dieser Dankesschuld mit dem beiliegenden Geld etwas abtragen. Ob Sie damit den in dem Zeitungsbericht erwähnten „Unimog mit Kran“ erwerben oder Ihre Werkstatt vergrößern, bleibt Ihnen überlassen. Falls das Ihr Gewissen beruhigt: Für mich ist diese Summe kein großes Opfer. Ein Freund.

„Ich werd verrückt!“, stammelte Paul.

Stefanie murmelte: „Aber vorher zähle es noch!“

Das tat er. Es dauerte eine ganze Weile, denn er wollte es trotz der zitternden Finger gründlich tun.

„250. Also 25.000 D-Mark.“

„Wahnsinn!“, meinte Stefanie, als wäre die Bemerkung ihres Mannes, dass er verrückt werde, schon Tatsache. „Wer schenkt uns 25.000 D-Mark?“

„Einfach so!“

„Vielleicht ... nicht einfach so.“ Sie sah ihn nachdenklich an. „Denkst du das Gleiche wie ich?“

Paul nickte. „Wahrscheinlich.“ Er blätterte überlegend durch das Bündel mit den Geldscheinen.

Leoni sagte: „Das ist viel Geld, stimmtś? Können wir damit ein Pony kaufen?“

„Nein“, antwortete ihre Mutter. „Du hast es doch gehört – das ist für Papas Arbeit bestimmt. Übrigens – hat die Katze schon ihre Milch? Schau doch mal nach! Und wenn du zurückkommst, können wir frühstücken.“

Als Leonie das Zimmer verlassen hatte, murmelte Paul: „Mein unbekannter Vater! Es kann gar nicht anders sein!“

„Den deine Mutter uns nicht verraten will. Angeblich soll er ja gar nicht mehr leben. Aber offenbar lebt er doch und ist nun an sein Liebesabenteuer von vor sechsundzwanzig Jahren erinnert worden. Und das schlechte Gewissen, weil er damals deine Mutter verlassen hat, plagt ihn jetzt. Und weil er genug Geld hat ... “

„Anscheinend wohnt er nicht weit entfernt. Es war ja keine überregionale Zeitung, in der der Artikel über mich stand. Vielleicht hat er auch unsere Familiengeschichte verfolgt.“

Stefanie nickte.

„Ein merkwürdiger Gedanke!“, murmelte Paul.

„Aber nicht unangenehm! Grüble nicht weiter, freu dich und kauf dir den Unimog. Damit du nicht immer ein Fahrzeug leihen musst, um deine Steine zu holen und deine Kunstwerke auszuliefern.“

„Ich kann mich noch nicht einmal bedanken.“

„Warum auch? Nimm es einfach als Erbe, das dir zusteht!“

„Falls dieser Wohltäter mein Vater ist. Denn das steht ja nicht fest.“

Stefanie beobachtete, dass ihr Mann nach diesem Satz den Atem anhielt und starr durch sie hindurchzublicken schien.

„Was ist?“

„Mir fällt da etwas ein. Ich habe heute Morgen auf dem alten Heuboden über der Werkstatt ein Tagebuch gefunden. Alt. In deutscher Schrift. Ich konnte es nicht lesen. Vielleicht besteht da ein Zusammenhang.“

Leoni kam herein. „Muschi hatte schon ihre Milch.“

„Dann frühstücken wir jetzt!“, beschloss Stefanie. „Nach dem Tagebuch sehen wir später. Ich muss nämlich um halb neun an meiner Arbeit sein. Wenn es Sütterlin ist, kann ich es wahrscheinlich lesen. Meine Oma hat noch so geschrieben. Kommt an den Tisch!“

2

Paul Born und seine Frau saßen am Tisch im Wohnzimmer. Stefanie hatte das Tagebuch vor sich liegen und schaute es zunächst schweigend an. Sie musste sich erst an das Schriftbild gewöhnen. Dann fing sie an, langsam und stockend vorzulesen.

3. Juni 1941

Viele Mädchen schreiben ja mit Begeisterung Tagebücher. Ich konnte mich in meiner Jugend nie damit anfreunden. Aber nun bin ich erwachsen, und wenn ich jetzt doch damit anfange, so hat das einen anderen Grund.

Die Ereignisse überstürzen sich. Es gibt vieles, was festgehalten werden muss. Vielleicht werde ich später einmal, wenn die Krise durchgestanden ist, mir anhand dieser Notizen wieder alles in Erinnerung rufen. Ich werde dann desto dankbarer sein, je mehr Gefahren und Notlagen hier stehen, die überstanden sind.

Vielleicht wird ein anderer dies alles lesen, wenn ich nicht mehr lebe. Es ist ein tröstlicher Gedanke für mich, dass mit meinem Leben nicht auch meine Geschichte vergangen sein wird.

Vielleicht wird aber auch niemand dieses Tagebuch lesen. Dann hat es wenigstens den Sinn gehabt, dass ich mir beim Schreiben Gedanken mache und nicht nur in unserem Versteck vor mich hin brüte.

Bevor ich die frischen Erlebnisse aufschreibe, will ich die Vorgeschichte notieren. Ohne diese sich über Jahre hinziehenden Schwierigkeiten wären wir, mein Mann Aaron und ich, ja nie in dieses Versteck auf Borns Heuboden gekommen.

Nach der Aktion der Nazis „Kauft nicht bei den Juden“ im April 1933 ging es mit unserem Textilgeschäft in Wuppertal immer schlechter. Es hielten sich zwar durchaus nicht alle Kunden an diese gehässige Parole, und es gab sogar einige wenige, die aus leisem Protest extra in unseren Laden kamen. Aber das waren Ausnahmen. Der Umsatz ging immer mehr zurück. Schließlich war das Geschäft nicht mehr zu halten.

Die Verunglimpfungen wurden auch immer dreister. Man munkelte, dass Juden verschleppt würden. Wohin und zu welchem Zweck – das wusste keiner.

Mein Schwager und meine Schwägerin waren oft bei uns. Sie wollten ins Ausland fliehen und drängten uns mitzukommen. Ich wäre vielleicht schweren Herzens mitgeflohen, aber Aaron war dagegen.

Als dann in der Nacht vom neunten auf den zehnten November 1938 die Barmer Synagoge in der Scheurenstraße ausbrannte und die Zeitungen von ähnlichen Tragödien in anderen Städten berichteten, nahm natürlich auch unsere Angst zu. Auch die Atmosphäre uns gegenüber wurde immer feindlicher, was die Angst noch verstärkte.

In einem erneuten Gespräch mit Schwager und Schwägerin beschlossen wir – nach endlosen Beratungen bis zwei Uhr in der Nacht –, dass die beiden fliehen sollten. Sie waren kinderlos und würden unseren Sohn Jakob mitnehmen. Aaron und ich wollten aber noch bleiben, um zu versuchen, unseren Besitz – den Laden, die Textilien und unser Mobiliar – zu Geld zu machen, damit nicht alles verloren ginge. Ohne unseren Sohn würde es für uns später leichter sein, nachzukommen. Und sollte es bei uns misslingen, was wir aber nicht ernsthaft annahmen, so wäre wenigstens er in Sicherheit.

Aber wir konnten fast nichts verkaufen. Die Dinge spitzten sich immer mehr zu, und die Gefahr für uns wurde zunehmend größer, besonders als 1939 der Krieg begann. Warum wir nicht konsequenter reagiert haben, weiß ich nicht. War es, weil wir die Gefahr nicht realistisch einschätzten? Weil wir sie nicht erkennen wollten? Weil wir zu sehr am materiellen Besitz hingen? Weil wir uns einredeten, dass wir zwar Juden waren, aber am jüdischen Leben fast gar nicht teilgenommen hatten und damit eigentlich wie andere Deutsche waren?

Irgendwann war es für eine Flucht zu spät. Freunde erzählten uns davon, dass manche es vergeblich versucht hatten und verhaftet worden seien.

An dieser Stelle will ich noch erklären, wie unsere religiöse Einstellung war. Wie erwähnt, nahmen wir am Leben der jüdischen Gemeinde nicht teil. Die eine oder andere Tradition bestand in unserer Familie fort – zum Beispiel hatten wir Jakob beschneiden lassen –, aber die jüdischen Feste feierten wir nicht. Dafür feierten wir wie alle um uns her Weihnachten und Ostern. Aaron und ich sprachen auch kaum über religiöse Fragen. Eine gewisse Scheu wird dabei eine Rolle gespielt haben, aber auch Unsicherheit. Stimmte das alles, was man uns an unbeweisbaren Dingen in der Erziehung mitgegeben hatte? In unserer Umgebung hielt man etwas ganz anderes für wahr. Natürlich ist mir klar, dass die Wahrheit nicht unbedingt bei der Mehrheit liegen muss. Aber auch nicht bei der Minderheit, nur weil sie die Minderheit ist. Und auf lange Traditionen berufen sich alle.

Ich muss zugeben, selbst diese Gedanken sind neu für mich. So gründlich habe ich über das alles gar nicht nachgedacht. Erst durch die Begegnungen und Gespräche mit den alten Borns bin ich aus meiner Gleichgültigkeit solchen Fragen gegenüber etwas aufgewacht.

Von dem jungen Ehepaar Born muss ich berichten. Sie wohnten wie wir im dritten Stock, nur auf der anderen Seite des Treppenhauses. Beide waren ungefähr in unserem Alter und hatten eine Tochter, Thea, die ein Jahr jünger war als Jakob. Die Kinder spielten oft zusammen, meistens in Borns Wohnung, wenn Aaron und ich im Geschäft waren. Als wir das nicht mehr betrieben, waren beide oft bei uns.

Als der Krieg begann, war Harald Born als Leutnant natürlich nicht mehr da. Vom Polenfeldzug an war er nur noch zu Hause, wenn er Fronturlaub hatte. Umso mehr suchte Annemarie den Kontakt zu uns, um nicht so allein zu sein. Die Verachtung für die Juden griff zwar immer mehr um sich, aber sie setzte sich darüber hinweg.

Einmal waren Annemaries Schwiegereltern zu Besuch. Den Anlass weiß ich nicht mehr. Es könnte der vierte Geburtstag von Thea gewesen sein. Es ergaben sich längere und sehr ernste Gespräche zwischen dem alten Ehepaar Born und uns. Sie waren freundliche Leute, die irgendwo im bergischen Land einen Bauernhof besaßen.

Schnell entstand Vertrauen zwischen uns, nicht nur, weil Annemarie manches über uns erzählt und so die Begegnung vorbereitet hatte, sondern hauptsächlich, weil sie Vertrauen erweckende Menschen waren.

Kurz bevor sie nach ihrem mehrtägigen Besuch wieder abreisten, kamen wir auf die Situation der Juden zu sprechen. Sie rieten uns, wir sollten uns ins Ausland absetzen. Aaron erzählte ihnen offen, dass wir mit dem Gedanken lange – wohl zu lange – gespielt hätten, aber dass es nun zu spät sei. Und er schilderte, was wir in der Hinsicht unternommen hatten. Da sagte Ludwig Born, und seine Frau Elisabeth nickte eifrig dazu, wenn wir fliehen müssten und nicht wüssten, wohin, sollten wir zu ihnen kommen. Sie hätten Möglichkeiten, uns zu verbergen, und würden das auch gerne tun.

Wir bedankten uns für das Angebot, nahmen es aber nicht sehr ernst. An den Gedanken, auf einem Bauernhof bei Fremden in einem Versteck zu leben, vielleicht für lange Zeit, konnten wir uns noch schwerer gewöhnen als an den, im Ausland neu anzufangen. Aber es war wohl so, dass wir überhaupt zu träge waren, an etwas anderes als das Gewohnte zu denken. Wir hatten die Gefahr, in der wir schwebten, immer noch nicht voll erkannt. Oder wir wollten sie nicht erkennen und verdrängten sie deshalb aus unseren Köpfen.

Später habe ich darüber nachgedacht, ob es reiner Zufall war, dass wir davonkamen, oder ob tatsächlich der Gott Israels, der ja wohl auch der Gott der Christen ist, uns ein Wunder hat zufallen lassen. Ein eindeutiges Ergebnis ist bei diesem Nachdenken nicht herausgekommen. Jedenfalls begab sich Folgendes:

Aaron sah eines Abends ohne bestimmte Absicht aus dem Fenster auf die Straße. Da bemerkte er ein Auto, eine schwarze Mercedes-Limousine, die vor unserem Hauseingang hielt. Männer sprangen heraus. Er sagte später, dass er sofort gewusst habe: Es war die Gestapo. Ich glaube es ihm aufs Wort. Man erkannte diese Leute sofort, wenn nicht an ihrer Kleidung, dann an ihrem herrischen Auftreten.

Aaron rief: „Sie wollen uns holen!“, rannte zu mir, packte mich am Arm und zog mich, ehe ich recht begriffen hatte, was los war, zur Tür. Wir nahmen uns nicht einmal die Zeit, irgendetwas Wertvolles mitzunehmen. Gegenüber klopften wir heftig bei Annemarie Born an die Tür. Sie öffnete gerade in dem Augenblick, als unten die ersten Stiefeltritte auf der Treppe zu hören waren. Annemarie war nicht nur hilfsbereit, sondern besaß auch eine rasche Auffassungsgabe. Ehe wir etwas erklären konnten, zog sie uns in die Wohnung und schloss die Tür.

Wir hörten gegenüber Rufen, Poltern, und schließlich krachte es so laut, dass wir annahmen, dass sie die Tür eingetreten hatten. Nach einiger Zeit wurde bei Frau Born geklingelt. Wir hatten schon damit gerechnet und uns versteckt. Ich quetschte mich in die winzige Speisekammer, und Aaron legte sich im Schlafzimmer unter die Betten.

Frau Born öffnete und lächelte die Gestapoleute freundlich an. Später sahen wir, dass sie eine Uniformjacke ihres Mannes mit all seinen Abzeichen direkt neben die Tür an die Garderobe gehängt hatte, in der Hoffnung, dass das den Männern Respekt einflößen würde. Ob sie wüsste, wo die Nachbarn seien, Ehepaar Schimmel, wurde sie gefragt. Nein, antwortete sie, aber die machten manchmal einen Abendspaziergang. Im Übrigen kümmere sie sich nicht um die Nachbarn, denn sie seien Juden.

Unsere Sorge war, dass die kleine Thea, die schon schlief, bei dem Lärm aufwachen und uns verraten könnte. Aber nichts dergleichen geschah, und die Männer wandten sich mit einem „Heil Hitler“-Gruß ab.

Annemarie Born beobachtete, dass noch etwa eine Stunde lang zwei Geheimpolizisten vor der Haustür auf der Straße standen. Später zogen sie ab, jedenfalls waren sie nicht mehr zu sehen.

Uns war klar, dass wir noch in dieser Nacht verschwinden mussten. Frau Born redete uns zu, das Angebot ihrer Eltern anzunehmen. Dazu waren wir nun auch entschlossen. Wohin hätten wir sonst fliehen können? Aber wie sollten wir dort hinkommen? Es wäre sicher zu gefährlich, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen.

Also zu Fuß! Frau Born gab uns eine genaue Karte und zeigte uns darauf den Weg. Sollten wir gut und ohne Hindernisse vorankommen – am besten nachts –, würde die Reise wohl drei oder vier Tage dauern.

Wir schlichen gegen ein Uhr in der Nacht aus dem Haus, und zwar durch den Hinterausgang. Durch verschiedene Gärten – einmal zu Tode erschreckt durch lautes Hundegebell – kamen wir schließlich wieder auf die Straße. Ich war überrascht, dass Aaron, der nie gern von Flucht gesprochen hatte, mir eröffnete, er habe sich diesen Weg schon vorher überlegt und sogar ausprobiert.

Wir hatten hauptsächlich Nahrungsmittel in unseren Rucksäcken, dazu warme Kleidung zum Schlafen im Freien.

In der ersten Nacht kamen wir, da wir ja erst spät aufgebrochen waren, kaum aus der unmittelbaren Umgebung von Wuppertal heraus. Nicht weit von der bekannten Müngstener Brücke verbrachten wir den Tag in einem Gebüsch. Wir beschlossen, dass abwechselnd einer von uns wachen sollte, während der andere schlief. Aber als ich mit Schlafen dran war, hielt mich die Anspannung trotz meiner Müdigkeit wach.

Abends machten wir uns wieder auf den Weg. Wir hatten zwar geplant, Verkehrsstraßen zu meiden und mehr auf Feldwegen zu gehen. Aber das erwies sich als unmöglich. Kleinere Straßen und Wege waren auf unserer Karte nicht verzeichnet. Zweimal verliefen wir uns und brauchten viel Zeit, wieder zu einem Ort zu kommen, durch dessen Ortseingangsschild wir erfuhren, wo wir waren.

Die Sonne war bereits im Begriff aufzugehen, als uns in der Nähe von Schloss Burg an der Wupper ein Bauer auf seinem Traktor überholte. Er wollte wohl früh mit seiner Ernte – was auch immer auf dem Anhänger lag – auf dem Markt sein. Er hielt an und fragte, ob er uns ein Stück mitnehmen solle. Es wäre verdächtig gewesen, wenn wir abgelehnt hätten. Also stiegen wir auf, ruhten unsere geschwächten Beine aus und kamen doch ein gutes Stück weiter. Aaron erzählte ihm, ohne dass der Bauer gefragt hätte, wir seien auf dem Weg zu einem Familientreffen hinter Wermelskirchen.

Je mehr wir in ländliches Gebiet kamen, desto weniger Angst hatten wir, dass uns die Polizei anhalten könnte. Also gingen wir nun auch bei Tageslicht, vermieden nur die Zeiten, wenn die Leute sich an ihre Arbeit machten oder von dort kamen.

Am dritten Tag hielt ein Lastwagen neben uns. Der Fahrer öffnete die Tür und rief uns zu: „Ach, wohl auch Städter, die auf dem Land ihr silbernes Besteck gegen Schinken tauschen wollen?“ Er lachte dabei und winkte uns, wir sollten auf die Ladefläche klettern. Wir waren glücklich, dass da jemand die Ausrede, die wir uns hätten ausdenken müssen, selbst erfunden hatte.

Am späten Abend des vierten Tages kamen wir in dem Ort Pfalzhof an, völlig erschöpft und übermüdet. Wir fanden den Hof von Borns, zögerten, ob wir sie so spät noch wecken dürften, entschlossen uns dann aber doch dazu. Beide waren natürlich erstaunt, als wir vor ihnen standen, hießen uns aber herzlich willkommen. Ich hatte sogar den Eindruck, sie freuten sich, dass wir ihre Einladung ernst genommen hatten. Vielleicht entstand der Eindruck aber nur, weil ich Schlimmeres befürchtet hatte. Schließlich kommt es oft vor, dass Menschen freundlich sind, solange es unverbindlich bleibt, und die Hilfsbereitschaft schnell schwindet, wenn es ernst wird.

Borns boten uns als Erstes an, sie Ludwig und Elisabeth zu nennen. Elisabeth machte einen Topf mit Milch warm, und ihr Mann ging, um unsere Unterkunft vorzubereiten. Wo die sein sollte, wussten wir noch nicht. Als wir dann alle vier zusammensaßen, erläuterte Ludwig seinen Plan. Für diese Nacht sollten wir auf zwei Sofas schlafen. Morgen sollten wir auf den Heuboden umziehen. Jetzt im Dunkeln da hinaufzuklettern in unbekanntes Gelände sei gefährlich und sicher nicht nötig.

Nach einer kurzen Nacht weckte uns Ludwig, ehe es hell wurde. Er hatte einige Mühe, uns wachzukriegen. Wir müssten nun in unser Versteck umziehen, meinte er entschuldigend, weil bald Leute kämen. Er wollte uns unser Lager zeigen, ehe er zum Melken in den Stall ging.

Das Wohnhaus stand an der linken Seite eines rechteckigen Hofes. Gegenüber war ein Backsteinbau, in dem Geräte untergebracht waren, und der Schweinestall. An der hinteren Seite stand ein höheres Gebäude, in dem unten die Kühe untergebracht waren. Darüber war das Heu gelagert. Dort sollten wir unser neues Zuhause finden.

Von der Tenne aus führte eine steile Leiter hinauf. Oben musste man eine Klappe öffnen, um auf den Heuboden zu kommen. Daneben deckte eine größere Klappe eine Öffnung ab, durch die Heuballen und anderes an einem Seil hinaufgezogen werden konnten. Das Seil lief über eine Rolle an einem Dachbalken.

Da oben, auf einer kleinen Fläche aus Brettern und dahinter Heu, etwa mannshoch, sollten wir nun also „wohnen“.

Ludwig war vorausgestiegen, wir beide folgten, und Elisabeth bildete die Nachhut. Oben angekommen, sahen wir uns erst schweigend um und dann schweigend an. Ich bemerkte an Aarons Blick, dass er es hier zwar nicht gerade gemütlich fand, aber er war auch nicht unzufrieden. Verglichen mit unseren Schlafstellen unterwegs und auch verglichen mit dem, was wir uns unter dem Begriff „Versteck“ vorgestellt hatten, konnten wir froh sein, hier unterzukommen.

„Wir bringen euch noch zwei Stühle“, machte Ludwig uns Mut.

„Und natürlich Decken und was man sonst noch so braucht“, ergänzte seine Frau.

Plötzlich fürchtete ich, sie könnten an unseren Gesichtern Enttäuschung ablesen, und beeilte mich, eine fröhliche Mine aufzusetzen. „Sehr schön! Hier können wir uns wohlfühlen! Vielen Dank!“

„Nichts zu danken! Was ihr einem von meinen geringsten Brüdern getan habt, habt ihr mir getan.“

Als ich erstaunt guckte und mich fragte, welche Brüder Ludwig wohl meinte, da ich zu wissen glaubte, dass er keine hatte, fügte er hinzu: „Hat Jesus gesagt.“

„Ach, Ludwig!“, meinte Elisabeth. „Das klingt ja jetzt, als würden wir es nur tun, weil Jesus es verlangt. Das auch, aber – nun ja, ihr tut uns leid, und wir wollen euch gern helfen.“

„Ja, das stimmt“, nickte ihr Mann. „Und noch etwas: Wir schämen uns, dass unser Volk euch das antut. Was wir tun können, um ... na ja, ihr wisst schon, wie ich‘s meine.“

Aaron ging zu Ludwig und umarmte ihn wortlos. Das hätte ich nicht von ihm erwartet, er ist sonst eher distanziert. Aber ich nahm das zum Anlass, Elisabeth in den Arm zu nehmen, allerdings nicht wortlos. Freilich waren meine Worte wohl eher ein ziemlich zusammenhangloses Gestammel als ein formvollendeter Dank.

Ludwig öffnete die große Bodenklappe und zeigte uns, wie der Seilzug zu bedienen war. Immer wenn unten jemand pfiff oder sich sonst bemerkbar machte, sollten wir öffnen und das Seil mit dem Haken und einem Korb daran hinunterlassen. Unser Essen, und was wir sonst so brauchen würden, sollte auf diese Weise nach oben kommen.