Maht 451 lehekülge

2011 aasta

0+

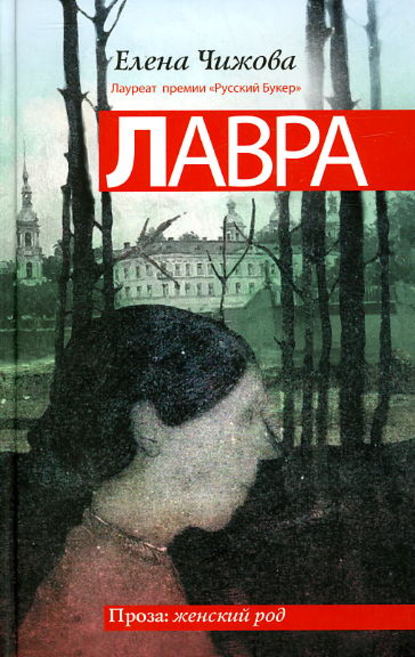

Raamatust

Елена Чижова, автор книг «Время женщин» («Русский Букер»), «Полукровка», «Крошки Цахес», в романе «Лавра» (шортлист премии «Русский Букер») продолжает свою энциклопедию жизни.

На этот раз ее героиня – жена неофита-священника в «застойные годы» – постигает азы непростого церковного быта и бытия… Незаурядная интеллигентная женщина, она истово погружается в новую для нее реальность, веря, что именно здесь скроется от фальши и разочарований повседневности. Но и здесь ее ждет трагическая подмена…

Роман не сводится к церковной теме, это скорее попытка воссоздания ушедшего времени, одного из его образов.

Teised versioonid

Žanrid ja sildid

Ülevaated, 2 ülevaadet2

Уникальная книга, на которую нет ни одного положительного отзыва в этих наших интернетах. Сначала хотела поставить ей одну звезду, а потом поставила пять.

Героине 25 лет, и ее муж – это ее бывший учитель (связь с ученицей испортила ему карьеру, они поженились, как только ей исполнилось 18). Репутация в педагогических кругах мешает ему трудоустроиться, как вдруг друг детства приглашает его преподавать и работать переводчиком в Лавре. Некрещеная героиня принимает крещение и погружается вместе с мужем в новую сферу.

Елена Чижова насыщает историю воцерковления одного и духовную неудачу другой толстым слоем интеллигентских метаний; эдакая современная версия "Клима Самгина" и "Братьев Карамазовых". И даже есть Митя (намек на тех самых "Карамазовых...", я прочла так). Митя - диссидент, представитель университетских кругов (впрочем, героиня тоже учится в университете, а затем в аспирантуре). В поисках себя рядом с воцерквившимся мужем героиня Чижовой как будто изучает, сможет ли она стать "женой декабриста", стать матушкой, как иные жены священников. Она много читает, в том числе религиозных философов, это запрещенные в Союзе книги, действие происходит в 70х годах. Что именно она читает, мы можем только догадываться; кроме религиозных философов, она интересуется романами Томаса Манна ("Волшебная гора" и "Иосиф и его братья"), историей Кунсткамеры, проблемой отдельности церкви и государства, историей православия после революции 1917 года.

Обсуждение этих, несомненно, глубоких тем в романе Чижовой подразумевает, что читатель уже знаком с романами Достоевского и Манна, историей русской церкви и, я бы сказала, в курсе всех циркулирующих в церковной среде историй. Это, конечно, усложняет чтение романа, требуя для понимания контекста поднимать тяжелые слои культурной истории и религиозной мысли в России, знать Библию (хотя бы историю Иосифа Прекрасного).

В конечном итоге героиня начинает слышать голоса и видеть видения. Елена Чижова создает размытую грань между тем, что происходит на самом деле, и тем, что чудится и кажется ее героине. Роман можно читать и так, и так, как больше понравится. Если читатель верит в бесов, то встреча с ними будет для него реальна; реальна ли она для героини? Это вопрос. Но диалог с бесом и момент дальнейшего изгнания бесов - это, пожалуй, один из наиболее удачных и живых эпизодов романа (эмоционально). Как и крещение героини: "Те, кто крестятся взрослыми, ... сильно рискуют". Мы как раз узнаем, почему.

Как вариант, видения, голоса и тому подобное как раз образуют зону риска, в которую вступает героиня романа. Вообще, именно видения героини обогащают серое, размытое, петербургское (как у Достоевского), медленно разматываемое повествование – натуральный моток ниток, который читатель вслед за авторским замыслом сматывает клубком, распуская старый потраченный молью свитер, тоже связанный из старых ниток, соединенных узелками. Это моя метафора. В роли таких узелков выступают то романы Манна, то намеки на послереволюционный раскол (часть священников приняла революцию, часть отвергла), то уродцы из Кунсткамеры, читатель каждый раз спотыкается и гуглит (историю Иосифа, краткое или подробное содержание романов Манна, вспоминает свои визиты в Кунсткамеру, храмы и т.д.) Но затем возникает новое, живое, то самое романическое, не путать с романтическим: о жизни.

"Лавра" перенасыщена руминациями главной героини, Елене Чижовой слабо удалось соединить событийное с внесобытийным, но в этом она сродни Достоевскому и Горькому, которые не так талантливы во внутренней речи и монологах, как Лев Толстой. Монологов Болконского на поле Аустерлица не ждите, а только путаницу мыслей (тот самый клубок! вспоминаю свою метафору), как будто Раскольников мечется в горяченом бреду на своем чердаке. Хронотоп Чижовой вполне петербургский, пусть это не чердак, а улей или муравейник: длиннющий 9-этажный дом, Коломяги, пустырь, строительный мусор и лужа такой глубины, что в ней однажды утонул случайный пьяница. С этой сцены роман и начинается, создавая "достоевский" (имя прилагательное) Петербург, хотя действие происходит в советском Ленинграде.

В конечном итоге крещение во взрослом возрасте требует от героини (пытаюсь угадать мысль автора) совершить все возможные грехи: прелюбодеяние, церковное двоеженство, развод, отречение и т.д. Дочитать эту книгу сможет только очень упрямый читатель, склонный идти до конца и несмотря ни на что. Поэтому советовать никому не буду. закончу цитатой из романа, которая, на мой взгляд, доходчиво передает те муки, которым будет подвергнут рискнувший читать, и атмосферу повествования в целом: "Такие, как я, похожи, – я усмехнулась, – на царя Мидаса: все, к чему прикасаюсь, превращается в боль и горечь. Словно нет для меня простой человеческой радости."

P.S. Ленин писал Горькому про "интеллигентиков, лакеев капитала, мнящих себя мозгом нации. На деле это не мозг, а г... ". А Горький отвечал: "В России мозга мало, у нас мало талантливых людей и слишком — слишком! — много жуликов, мерзавцев, авантюристов". Каждый сам может решить, к какой категории стоит отнести как героиню Чижовой, так и ее саму; но срез эпохи (застоя) у нее вышел иллюстративный; я не зря припомнила "Клима Самгина", и не зря в "Лавре" так много про вину и ответственность, проклятие, "оскорбленную любовь к поруганной стране" и "генетическое вырождение".

Я оставлю за скобками, кого я считаю генетическим вырождением; польза этой книги в том (как бы ни хотелось с ней спорить и, может быть, сжечь!) - в том, что наконец стало понятно, мне понятно, откуда тянется эта традиция считать все российское дном и говном, а все западное - истиной последней инстанции. Вот откуда, по мнению Елены Чижовой, "от самых Петровских реформ", когда зародилась традиция подражания иноземному как признак прогресса. Об этом же знаменитый монолог Чацкого в "Горе от ума" (кстати, тоже запрещенная в свое время литература):

"Я одаль воссылал желанья Смиренные, однако вслух, Чтоб истребил Господь нечистый этот дух Пустого, рабского, слепого подражанья; Чтоб искру заронил он в ком-нибудь с душой, Кто мог бы словом и примером Нас удержать, как крепкою возжой, От жалкой тошноты по стороне чужой. Пускай меня отъявят старовером, Но хуже для меня наш Север вó сто крат С тех пор, как отдал всё в обмен на новый лад – И нравы, и язык, и старину святую, И величавую одежду на другую По шутовскому образцу: Хвост сзади, спереди какой-то чудный выем, Рассудку вопреки, наперекор стихиям; Движенья связаны, и не краса лицу; Смешные, бритые, седые подбородки! Как платья, волосы, так и умы коротки!.. Ах! если рождены мы всё перенимать, Хоть у китайцев бы нам несколько занять Премудрого у них незнанья иноземцев...".

Заметьте, Чацкий, который так возмущен слепым подражанием западным образцам, волей или неволей тоже оказывается им подвержен:

"Хоть у китайцев бы нам несколько занять Премудрого у них незнанья иноземцев...".

В нынешнее время предложение заимствовать у китайцев звучит жутким до мурашек пророчеством.

Чижова предлагает нам исследование истории русской интеллигенции, прослеживая ее истоки от Кунсткамеры с ее уродцами, и – как ни крути – заспиртованные уродцы как раз как символ той самой интеллигенции. Во-первых, не дураки выпить, и героиня Чижовой на встречах с любовником-диссидентом, мечтающим эмигрировать из проклятой страны, которую нужно ненавидеть и стыдиться за пролитые в ней реки крови, начиная от Петра Первого и заканчивая революцией и репрессиями, эти разговоры ведут обязательно под бутылку.

Во-вторых, западное и русское в романе сравнивается с напитками: западное – с "крепкой культурной традицией, совершенно безопасной именно благодаря своей многовековой выдержанности. В этом случае действуют вполне винодельческие законы. Народ же, перед которым предстали эти выдержанные в дубовых бочках напитки, казалось еще бурлил и зрел. Крепкий глоток этой невызревшей медовухи способен был раскачать и самую трезвую голову. Этот народ, перед которым они теперь стояли, отрицал историческую Античность, раз и навсегда сочтя ее тупиковой ветвью духовного развития. Тысячу лет назад обернувшийся к Востоку, он чуждался опыта, накопленного Западом. Несть ни эллина, ни иудея, произнесенное по-русски, прорастало другим, добавочным смыслом, коренившемся в слове – несть. Ни эллина, ни иудея, ни римлянина, ни иезуита, ни Лютера, ни папы – сами слова стали ругательными. От них – чужих и еретических – следовало открещиваться до последнего, сбиваясь плечом к плечу в теплом пространстве под куполами".

Героиня Чижовой и мечется в поисках срединного пути. Это для ее мужчин все ясно: муж –"славянофил", т.е. церковник; любовник – западник. Но она сама ни там, ни здесь и не может примкнуть ни к тому, ни к другому, как бы ни пыталась. Диссидентское и западное вызывает у нее тоску, она описывает "университетские" разговоры как заезженную пластинку: "Стоило появиться университетским, как рано или поздно разговор въезжал в привычную колею, словно кто-то невидимый, тихонько сидевший меж ними, выжидал момент, чтобы, вынув из конверта, поставить пластинку, заезженную до белизны. В этой симфонии у каждого была своя партия. Митина начиналась с народа-богоносца, нельзя ничего исправить, что можно поделать с вырождением…". С "этого места она знает наперед", ей не только скучно, но и тоскливо.

Вот она смотрит на лица дискутирующих о высоком и умном мужа и любовников, и лицо одного кажется ей усталым от ненависти, а в другом – видится только замкнутое на самом себе высокомерие:

"Я сидела в глубоком кресле и, не больно прислушиваясь к словам, смотрела в его лицо, и странная мысль, далекая от непримиримых слов, томила мое сердце. Когда-то давно я им восхищалась, но теперь видела болезненный излом его рта, неловкий палец, касавшийся уголка губы, белевшие ненавистью глаза и думала о том, что безо всяких усилий могу представить его среди автобусных лиц: лицо сидящего передо мною было неприятно набрякшим. Его острые, тонко очерченные скулы вылезали желваками – ходили под кожей. Под слоем живой и памятливой ненависти я видела давнюю необоримую усталость, с которой даже ненависть не могла сладить. В сравнении с Митиным лицо мужа было высокомерным, словно новое положение, выстраданное мытарствами, давало опору, на прочность которой он мог и желал положиться. Высокомерие отчерчивало грань, за которую Митя, оставшийся в ряду неприобщенных, не имел права шагнуть".

Не случайно следом звучит реплика, пусть и вложенная в уста Мити: "Одно и то же, сообщающиеся сосуды". Эти двое мужчин – сообщающиеся сосуды, которые гоняют между вином и водкой, славянофильским и западничеством, а сознание героини служит своего рода самогонным аппаратом, который пытается на смеси "французского с нижегородским" (А. Чацкий, А. Грибоедов) родить свое мировоззрение и свою, надо полагать, Россию.

Забавно в этой связи, что оба мужчины ведут духовную борьбу за героиню, но не как муж с любовником или любовник с мужем, а иначе: через попытку осудить ее и вытравить в ней чуждые каждому мысли и воззрения. Любовник неистово ругает ее за "аморальное двоемыслие" мировоззрения, а муж – много не думая – пытается вычитать по церковному обряду и изгнать из нее бесов.

Как тут не вспомнить известную поговорку, которую я перефразирую на свой лад: пока паны дерутся – у баб мозги трясутся (простите!) Героиня слаба не только на передок – это ничего, это не проблема! – она слаба мировоззрением, а попытки прислониться к одному из мужчин и перенять у любого из них мировоззрение ей не удаются.

Елена Чижова предлагает нам свою версию – очень женскую версию – сюжета извечного треугольника "женщина и двое мужчин", но на духовном уровне, такого, что в пирамиде Маслоу зовется самоактуализацией. "Согласно А. Маслоу, самоактуализация – желание стать всем, чем возможно; потребность в самосовершенствовании, в реализации своего потенциала. Ее путь труден и связан с переживанием страха неизвестности и ответственности, но он – путь к полноценной, внутренне богатой жизни" (из интернетов).

Итак, этот роман можно прочесть и таким образом; как историю женщины в поисках идентичности. Мужская идентичность, т.е. идентичность ее мужчин, ей не подходит, а козой (простой русской бабой) быть она не может, испортили – чтением, образованием, аспирантурой, феминизмом, подставьте на свой вкус))

"…он устал и затих. – Ну почему, почему ты не можешь просто быть женщиной, нормальной женщиной: пожалеть меня? – ежась от холода, Митя поводил плечами. – Для этого ничего не надо. Ничего, даже книг. Это – инстинкт. Он есть у любой козы или, черт бы ее побрал, крольчихи…» – «Да, – я сказала, – верно, у любой козы». Я думала о том, что сейчас, в эту самую минуту, готова отдать все, чтобы стать той самой козой".

В итоге не получается. Однако по контексту судя, если муж символизирует славянофильское церковное, а любовник – западное иностранное, то героиня может претендовать на воплощение символической роли России. Россия – слово ж. рода. Вспомним тут еще и Блока с его: "О Русь моя! Жена моя! "

В романе два эпизода мастурбации. Однажды мастурбирует сумасшедший в ските (из бывшего скита сделали в советское время психиатрическую лечебницу). Символично, правда? В другой раз при героине дрочит черт, с которым она разговаривает, который пытается ее склонить на свою сторону. В общем, мужики дрочат тетке ум, а она – как истинная женщина (напомню, героиня – символ России) никакого удовольствия не получает. Мастурбация – занятие одинокое, пусть в данном случае эксгибиционистское.

Что же хотел нам сказать автор? Героиня-Россия выкинула из своей жизни обоих. Отказалась родить. Развенчалась по церковному обряду. Обоим дала - и обоих выгнала. Наверное, это намек. Исторического, конечно, характера...

Сквозь кровь и пыль... Летит, летит степная кобылица И мнет ковыль... (А. Блок)

Книга просто пропитана унынием. На каждой странице то у автора, то у ее героев 'лицо искажалось болью'. Очень заметно, что автор не близок церковной теме. Книга настраивает на негативные мысли, на мой взгляд, которых в переизбытке на каждой странице. Скучно.