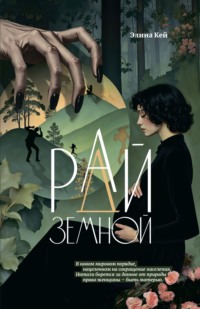

Loe raamatut: «Рай земной»

История – это победа безжалостных над наивными.

© Э. Кей, 2025

© ООО «Альтернативная литература», 2025

Часть первая

Глава 1

Окно распахнуто настежь в надежде на ночную свежесть, но прогретый за день каменный город остывает медленно. Старый вентилятор режет лопастями густую, вязкую, как кисель, духоту, заставляя плясать под потолком привязанную к лампочке клейкую ленту с трупами мух. Лишь за пару часов до рассвета жара спала, потянуло долгожданной прохладой и удалось задремать. Но вскоре, опередив будильник, утро ворвалось в открытое окно громким рёвом толпы со стадиона неподалёку и выдернуло Нат из сна и кровати.

Она подошла к окну. Утреннее солнце уже начало припекать, обещая очередной адски жаркий день. Перекрывая гул толпы, усиленный мощными микрофонами донёсся голос комментатора: «Шесть из сорока пяти»! Делайте ставки! Организатор забега…». Нат захлопнула окно и, несмотря на жару, поёжилась от внезапного холода. Обе ладони легли на едва заметную выпуклость живота, её затрясло так, что лязгнули зубы. «Возьми себя в руки, ты же крепкий орешек, помни это… один, два, три…» – глубоко вдохнула, медленно выдохнула, концентрируясь на дыхании и счёте, пока не унялась дрожь.

Дышать, как и многому другому, Нат научила бабушка. Она же обрезала её имя – Натали.

– Нат – это орешек, а ты крепкий орешек, помни это, иначе никак, – говорила она.

Бабушка сама вырастила её, чудом добившись разрешения на опеку. Нат не знала мать, та умерла от послеродовой горячки. Гражданам третьего класса не полагалось медицинского обслуживания и лекарств. Отец умер за полгода до этого от агрессивной и быстрой формы рака – результат работы на очистке фильтров воды. Возможно, многие смертельные болезни на самом деле не были таковыми, однако доступ к лечению имели только граждане первого и второго классов.

Каждый класс проживал в своём секторе. Первый и второй – в экологически чистых местах. После войны их осталось крайне мало. Третий – на прилегающих, менее здоровых, территориях, а четвёртый – почти вплотную к заражённым, гиблым зонам. С высоты птичьего полёта это было похоже на мишень, центром которой являлся первый сектор. Построенные по такому принципу города негусто рассеяны по планете. Между ними – многие километры мёртвых лабиринтов развалин бывших мегаполисов, где всё ещё высок уровень заражения. Война закончилась почти пятьдесят лет назад, но Земля до сих пор не очистилась от всей отравы, что щедро выплеснули на неё люди – единственные разумные обитатели планеты.

Внутри города сектора разделены заборами с пропускными пунктами. Кольцо третьего, самого густозаселённого сектора разделено ещё на четыре части, как пятнадцать минут на циферблате. Эти районы так и назывались ЧЧ – четверть часа. Суть была в том, что из любого конца ЧЧ в центр, где всё сконцентрировано, можно было попасть за пятнадцать минут на электросамокате – единственном личном транспорте, разрешённом третьему классу. Весь механический колёсный транспорт, вплоть до велосипедов, роликов и скейтбордов, строго запрещён. Впрочем, большинство предпочитали передвигаться пешком, экономя нормированную электроэнергию. Каждый ЧЧ устроен так, что в шаговой доступности есть всё необходимое – школа, магазины, промзона, квартал развлечений, а также маленький аэропорт и выход в подземку с КПП, соединяющую все сектора. Таким образом, отпадала необходимость в транспорте внутри ЧЧ, а цифровое ограничение фактически запирало граждан в своих районах. Между собой четверти третьего сектора не разделены заборами, только пятьсот метров голого бетона, утыканного столбами с камерами и сканерами чипов, и теоретически житель одного ЧЧ вполне может пешком прогуляться в соседние без дополнительных разрешений. Но поехать не получится: во-первых, заряда электросамоката хватает ровно на пятнадцать минут; во-вторых, зарядить его можно только в ЧЧ по месту регистрации. Кроме того, житель одного ЧЧ не может в соседнем купить даже банку пива, цифровые деньги ограничены не только балансом на счету, но также в пространстве и времени. Гражданин третьего класса может потратить заработанное только в пределах своего ЧЧ и за определенный период, иначе деньги просто растают. Введение срока годности для цифровой валюты полностью исключило для третьего класса возможность накоплений.

Многие граждане третьего класса работали во втором секторе, и по утрам на КПП в подземку выстраивалась очередь. Рабочий пропуск выдавался ежедневно на определённое количество часов, и требовалось отдельное разрешение на сверхурочные, которые давали работягам возможность подзаработать помимо денег ещё и социальные баллы. Рейтинг в новом обществе стал гораздо важнее денег, давая некоторые льготы от безлимитного снабжения водой и электричеством до права на запрос о подъёме во второй класс. Если же кто-то оставался во втором секторе сверх разрешённого времени, его штрафовали на те же баллы, по десятке за каждый час опоздания. Деньги можно было заработать трудом и потратить только на товары и услуги той категории, которой соответствовал личный рейтинг гражданина. Баллы же можно было заработать только поведением и потратить на социальные льготы, недоступные ни за какие деньги. Рейтинг стал эффективным инструментом управления человеческой массой, той ложкой, что постоянно помешивала её, перемещая людей на разные социальные уровни – от сытого благополучия второго класса до самого днища, где пригорал четвёртый. Система баллов не охватывала первый класс, и пенки общества всегда оставались нетронутыми на поверхности этого бурлящего варева. Впрочем, рейтинга не было и в четвёртом классе, эти люди были десоциализированы, отторгнуты социумом.

Четвёртый сектор считался отрезанным ломтём общества, последним домом для десоциализированных, выгребной ямой для людских отбросов. От мелких воришек до убийц, от тунеядцев, неспособных заработать ни одного социального балла, до преступников против Системы. Часть из них стали жертвами доносов, не всегда правдивых, но кого волновала правда в погоне за рейтингом? Система поощряла и высоко оценивала в баллах стукачество. В народе четвёртый сектор называли Краем, а кладбище цивилизации за ним – Пустошью. «Перейти на Край» означало вступить на последний круг своего забега по жизни. «Уйти в Пустошь» – умереть.

Зато они были свободны в любой момент уйти скитаться в заражённых руинах – между внешней границей Края и Пустошью забора не было. Также любой гражданин четвёртого класса свободно мог получать наркотики – от всевозможных стимуляторов до тяжёлой артиллерии для самых конченных – октаксадон, сокращённо ОК. Жест из прошлого – сложенные в кольцо большой и указательный пальцы, означавший «всё в порядке», стал фирменным знаком наркотика. Над каждым пунктом выдачи ОК в четвёртом секторе светилась неоновая рука, показывающая, что всё хорошо. Наркотики, койка в одном из трёхэтажных бараков, сложенных из старых грузовых контейнеров и паёк из протеиновых брикетов были платой за работу по очистке городских фильтров воды. Свобода на Краю равнялась смерти. Чистильщики жили недолго, умирая либо от рака, либо от передозировки. Некоторые сами уходили в Пустошь, и никто оттуда не возвращался.

Кроме свободы уйти куда глаза глядят по ту сторону забора и свободного доступа к наркоте, жители Края были свободны от контроля за рождаемостью. При определении в четвёртый класс каждый проходил через принудительную стерилизацию – одна инъекция «прививки от фертильности» на пять лет делала человека бесплодным, а в четвёртом секторе редко кто выживал больше трёх. Это считалось актом гуманизма. В принципе, это и было гуманно, детям не место на Краю.

Ещё одной свободой отверженных обществом было необязательное присутствие в ЕСС – Единой Социальной Сети. Глобальный Интернет в послевоенном новом мировом порядке из бескрайнего океана информации, в котором свободно плавал пользователь, превратился в инструмент контроля – никто не существовал вне Сети, как мухи, намертво влипшие в паутину. Каждый должен публиковать ежедневные обязательные посты – где был/что делал, непременно с фото или видео, за недостаточную активность снимали баллы, за неоправданное отсутствие в Сети в течение трёх дней или попытку удалить профайл – десоциализация: деактивация личного чипа, синхронизированного со смартфоном, и удаление профайла из Сети просто стирало человека, будто его никогда и не было. Алгоритм, определяющий оптимальную активность пользователя, написан ИИ – искусственным интеллектом. Цифровая смерть считалась самым страшным и позорным наказанием, лишающим человека всех прав гражданина. Или же свободой… это уж как посмотреть.

Для второго и третьего активность в Сети была вопросом жизни и смерти. Система социальных баллов могла поднять или понизить класс. Вторые грезили подняться к истокам власти в первый, что было почти нереально, третьи мечтали о льготах и условиях жизни второго, что было сложно, но возможно. И все боялись понижения и десоциализации. Все, кроме первого и четвёртого. Ни одного человека первого класса не было в Сети, никто не знал их лиц и имён. В некотором смысле и высшему, и низшему классам некуда было стремиться и нечего бояться. Пожалуй, на этом сходство заканчивалось.

Нат сделала селфи. Спиной к окну, чтобы лицо оставалось в тени. Запостила в Сеть, добавив эмодзи – солнце, чашка кофе, улыбающийся смайл, сердечко. Подумав, удалила сердечко и опубликовала обязательный ежеутренний пост. Прошла на кухню, приготовила кофе из суррогата и, пока принтер еды печатал лепёшку со вкусом омлета, открыла личные сообщения и отослала Дэну сердечко и поцелуй. В ответ прилетело три сердечка. Она улыбнулась, позавтракала и собралась на работу. Когда вышла из квартиры, дверь напротив приоткрылась на длину цепочки. Соседка беспокойно обшарила взглядом лестничную площадку, поманила пальцем и зашептала:

– Нат, зайди ко мне после работы, я достала то, что ты просила, а ещё есть рис, сахар, сухое молоко.

– Спасибо, тётка Клара, зайду вечером.

Соседка приторговывала гуманитаркой. Иногда первый и второй классы жертвовали третьему просроченные лекарства и продукты, это называлось благотворительностью. Но до нуждающихся ничего не доходило, всё разворовывалось ещё на этапе разгрузки. Чёрный рынок процветал, несмотря на жестокие наказания за кражу и спекуляцию. Люди пытались выжить кто как мог, даже с риском перевода в четвёртый класс.

Нат спустилась по лестнице, хотя лифт работал. Камера в нём синхронизирована со счётчиком углеродного следа, и за пользование лифтом снимаются баллы, которые так нужны ей сейчас. В холле мутное зеркало с паутиной трещин в верхнем углу отразило молодую большеглазую брюнетку с кудрявой гривой до пояса. Она сняла с запястья резинку, собрала волосы в хвост и повернулась боком. В просторном зелёном комбинезоне живот не заметен. Пока не заметен. Нат поднесла запястье к сканеру, цифровой замок мигнул зелёным, и двери подъезда разъехались, выпуская её в мир. Она глубоко вдохнула, медленно выдохнула, натянула на нос маску и шагнула в пекло майского утра.

Глава 2

Нат работала в библиотеке. Бабушка рассказывала, что до войны это было общественным местом с разными книгами, газетами и журналами, люди приходили сюда читать или взять книгу на время. Сейчас они мутировали в фабрики по производству контента для Сети. Она вошла в здание вместе с толпой библиотекарей, одетых в такие же форменные комбинезоны, отличающиеся по цвету. В просторном холле пёстрый поток разделился на синие, красные, зелёные и другие ручейки к лифтам соответствующих цветов. Чтецы, цензоры, переводчики, работники архива и отдела аудио- и видеофайлов. Люди в очередях двигались молча, не здороваясь, изредка приветствуя коллег кивком или поднятием ладони на уровень груди. Нат подошла к зелёному лифту, поднесла запястье к сканеру, под тонкой кожей высветился штрихкод, двери разъехались, впуская её внутрь. Зелёный лифт на зелёный этаж – отдел переводов. Цветные лифты курсировали только между холлом и своим этажом, невозможно было синим лифтом приехать на жёлтый этаж, исключение составлял серый лифт начальства, останавливающийся на любом этаже.

Нат вошла в свою ячейку и сняла маску, дверь бесшумно закрылась, щёлкнул автоматический замок и пискнул таймер – рабочий день начался. Отобрав помеченные на сегодня тексты, она села за стол, включила экран, взяла верхнюю папку из стопки и начала читать. Грамоте и трём языкам прошлого её обучила бабушка. После реформы образования третьего класса тридцать лет назад почти не осталось людей, умеющих читать и писать.

Бабушка тоже работала в библиотеке. Чтецом. В её обязанности входило читать старые книги, определять категорию, писать краткое изложение содержания и передавать в отдел цензуры, который разрешал текст к переводу или выдавал вердикт запретить, изъять и уничтожить все экземпляры. Она часто брала работу на дом, а когда стала плохо видеть, Нат читала вслух и писала под её диктовку синопсисы. Так, помогая бабушке, она познакомилась с массой довоенной литературы, большая часть которой, вроде книг по истории, философии и религиям, не пройдя цензуру, впоследствии была уничтожена.

Послевоенной литературы просто не существовало. В новом мире творчество не поощрялось, считаясь непродуктивной тратой времени и ресурсов, к тому же ИИ генерировал любую музыку, изображение или текст, включая стихотворный, тем самым полностью обесценив талант человека. А произведения искусства, литературы, кино и музыки, пережившие войну, подвергались жёсткому отбору и к современной адаптации допускались лишь немногие. Не самые лучшие, сильные и умные образцы креатива, несущие в себе хоть какие-то идеи. Наоборот. Простенькие, не таящие глубокого смысла произведения на нейтральные темы имели больше шансов пройти цензуру, становясь ещё примитивнее после адаптации и перевода на общий язык – эмодзи.

После войны в мире начался хаос. Не было победителей и побеждённых, были выжившие. Правительства рухнули. Границы стёрлись. Мир рассыпался как карточный домик. Миграционные потоки хлынули по планете в поисках незаражённых мест, пригодных для жизни. Итогом стал новояз – дикая смесь языков довоенного мира. Пост-Вавилон ядерного постапокалипсиса. Несколько лет спустя было сформировано единое мировое сообщество – ГССГ, Глобальный Союз Свободных Городов. Городов без названий – география послевоенного мира изменилась, названия стран и городов стали неактуальны, а давать имя территории стало пережитком прошлого. В ГССГ города были пронумерованы. Уходила эпоха букв, наступала эпоха цифр. А когда встал вопрос общей письменности, выбрали эмодзи. Несколько тысяч картинок заменили всё богатство и многообразие языков прошлого.

Это и было работой Нат – переводить слова из букв в картинки. Бабушка очень расстроилась, когда тест на профессиональную пригодность определил внучку переводчиком. Она надеялась, что столь редкое для её поколения умение – читать и писать, даст ей должность чтеца, обеспечив доступ к литературе прошлого. До переводчиков доходили лишь тексты, прошедшие модерацию. Глупые, скучные, лишённые информации, идей и эмоций, кастрированные ножницами цензора. И становящиеся ещё примитивнее после перевода в эмодзи. Бабушка называла их инструментом отупления людей, говорила, что чем меньше словарный запас человека, тем легче им манипулировать. Она ненавидела эти картинки. Как и реформу просвещения третьего класса. Начатые ещё в прошлом веке, на протяжении двух поколений бесконечные реформы общественного образования вырастили туповатую человеческую массу. «Понимаешь, девочка, тесты, которые предлагают всего лишь выбрать верный ответ из нескольких, отучают думать, анализировать, искать информацию, отучают учиться», – говорила бабушка. На фоне стремительного роста технического прогресса, не менее стремительно снижался уровень грамотности, эрудиции и IQ среднестатистического обывателя. Человеческий интеллект деградировал, а искусственный развивался.

В новом мире система просвещения трансформировалась в КППК – комитет подготовки профессиональных кадров от Министерства Человеческих Ресурсов. До семи лет дети воспитывались только в семье, дошкольное образование, как и многие социальные институты, просто перестало существовать. С семи до двенадцати лет – школа, где многочисленными тестами определялось, в какой области деятельности ребёнок будет наиболее продуктивен, и еле-дующие пять лет обучали исключительно профессии, готовя специалистов узкого профиля, не обременённых «лишними» знаниями, не разбирающихся ни в чём вне своей компетенции. Составлял тесты ИИ. Он же определял будущую профессию. И если поначалу главенствующими были принципы меритократии, дающие умным и талантливым шанс подняться во второй класс, то после очередной реформы приоритетом стали потребности рынка труда. Школа превратилась в фабрику, где ИИ штамповал человеческие кадры. И никакой свободы выбора. Если ребёнок мечтал пилотировать шаттлы на Луну, а программа решала, что он подходит для аграрно-животноводческого комплекса, то не видать ему никакого космоса и таскать навоз всю жизнь. В Союзе Свободных Городов со свободами было не очень свободно…

Пискнул таймер обеденного перерыва. Нат помассировала затёкшую шею, встала, сделала несколько наклонов. Походила по крошечному кабинету – пять шагов в длину, четыре в ширину. Зажужжал принтер, печатая протеиновый батончик, из автомата вывалилась бутылка воды. Холодная. Нат приложила её ко лбу, к разгорячённым щекам и потной шее. Жадно выпила сразу половину. Библиотекарям кондиционер не полагался, во всём здании он был только в кабинетах начальства и в архиве, где необходимо было поддерживать определённую температуру. Достала смартфон, сделала фото бутылки и батончика на фоне экрана и стопки папок, опубликовала обязательный дневной пост в Сети, сопроводив эмодзи – человечек с лопатой. Это означало работу. Откусила безвкусный батончик, стараясь не думать из каких «чернил» он напечатан, и открыла профиль Дэна. Судя по локации, его судно должно войти в порт города № 12 через десять дней. Ещё трое суток на таможню, погрузку улова в шаттл и перелёт домой, в город № 8. Через две недели они увидятся. Нат очень надеялась, что вместе они найдут выход из капкана, в котором оказались.

Тренькнуло уведомление, отвлекая от тяжёлых мыслей. Отправитель не знаком, судя по профилю – второй класс, место службы – Министерство Информации. Библиотеки тоже подчинялись этому ведомству. Должность, как и вся личная информация, скрыта – значит, не из простых клерков, а кто-то из руководства, только им позволено не указывать в Сети, которая тоже принадлежит Министерству Информации, некоторые пункты, обязательные для остальных. Открыла письмо, удивившись буквам вместо привычных эмодзи.

«Гражданин Натали Грин, Вам предлагается работа по каталогизации частной библиотеки.

По условиям контракта работа на месте – во втором секторе. Первая неделя – десять часов в день с двумя получасовыми перерывами, с питанием по второму классу, без проживания. Если в течение испытательного периода Вы покажете высокий уровень квалификации, контракт будет продлён на срок, необходимый для завершения всего объёма работы, и Вы получите временное разрешение на проживание во втором секторе по месту работы с полным содержанием (отдельная комната, питание по второму классу и ограниченное медицинское обслуживание).

Оплата в монетах и социальных баллах: первая неделя – 300 монет и 100 баллов

В случае продления контракта – 400 монет и 150 баллов в неделю.

Ваше начальство уже поставлено в известность, разрешение на отпуск получено. Удачное сотрудничество предполагает подобные контракты в будущем.

Для согласия и получения дальнейших инструкций нажмите «лайк».

У Нат пересохло во рту. За неделю работы в библиотеке она получает сто пятьдесят монет. Но ещё важнее – социальные баллы. Это могло стать спасением. За несколько месяцев можно будет накопить нужное количество и подать заявку на перевод во второй класс. Главное – успеть до родов. И Дэну придётся постараться. Впервые появилась надежда на реальный выход из безвыходного положения. С горькой самоиронией Нат говорила о себе – женщина в положении, в безвыходном положении. Она не уповала на мизерный шанс выигрыша в лотерею, спасти мог только переход во второй класс. И, не раздумывая, нажала «лайк». Мгновенно в ответ получила код пропуска во второй сектор, адрес заказчика и дату. Через неделю. Как раз к приезду Дэна станет понятно, продлят ли ей контракт.

Пискнул таймер, сообщая о конце перерыва. Нат залпом допила воду и села за стол.

Под вечер ломило спину и рябило в глазах от эмодзи. Сейчас, когда появилась перспектива интересной и очень нужной ей работы, нынешнее занятие казалось ещё более тупым. И отупляющим неграмотное большинство третьего класса. И всё равно она положила несколько папок в сумку, чтобы поработать дома. Добровольная внеурочная работа поощрялась дополнительными баллами. Наконец таймер возвестил о конце рабочего дня, зажужжали двери, выпуская из крохотных ячеек людей, которые усталыми разноцветными муравьями тут же разбегались по своим маршрутам. Тихо, организованно, молча. Общение на службе между коллегами не поощрялось, ограничиваясь взаимными кивками утром и вечером в общем холле. А общаться вне работы никому и не приходило в голову.