Loe raamatut: «Radwanderung in Kanada»

Elisabeth Naumann

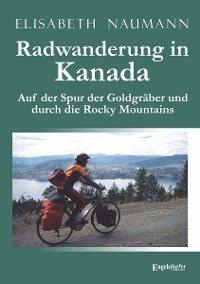

RADWANDERUNG IN KANADA

Auf der Spur der Goldgräber und durch die Rocky Mountains

Engelsdorfer Verlag

Leipzig

2014

Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

Copyright (2014) Engelsdorfer Verlag Leipzig

Alle Rechte bei Martin Naumann

Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)

Inhaltsverzeichnis

Cover

Titel

Impressum

17. 6.2003

18. 6.

19. 6.

20. 6.

21. 6.

22. 6.

23. 6.

24. 6.

25. 6.

26. 6.

27. 6.

28. 6.

29. 6.

30. 6.

1. 7.

2. 7.

3. 7.

4. 7.

5. 7.

6. 7.

7. 7.

8. 7.

9. 7.

10. 7.

11. 7.

12. 7.

13. 7.

14. 7.

15. 7.

16. 7.

17. 7.

18. 7.

19. 7.

20. 7.

21. 7.

22. 7.

23. 7.

24. 7.

25. 7.

26. 7.

27. 7.

28. 7.

29. 7.

30. 7.

31. 7.

1. 8.

2. 8.

3. 8.

4. 8.

5. 8.

6. 8.

7. 8.

8. 8.

9. 8.

10. 8.

11. 8.

12. 8.

13. 8.

Fotos

Jahr für Jahr das Gleiche: Immer ging am ersten Tag unserer Radreise ins Unbekannte etwas schief. Als Optimist stellte ich einfach die Behauptung auf, dass gerade das ein gutes Zeichen sei, und wir glaubten fest daran. So gesehen erschreckten uns die verblüffenden Naturereignisse zu Beginn unserer achtwöchigen Kanadatour keineswegs, nein, sie schienen geradezu der Garant für einen ereignisreichen Abenteuer-Urlaub.

17.6.2003

Der erste Morgen in Kanada begann vielversprechend. Er beschenkte uns mit strahlendem Sonnenschein und einem Stadtplan von Vancouver, den uns freundliche Wohnwagen-Nachbarn überließen; sie reisten ab und brauchten ihn nicht mehr. Wir aber, so meinten sie, würden uns ohne eine Karte garantiert verfahren und uns kaum aus der quirligen Stadt hinausfinden. Aber gerade das wollte vor allem ich, nämlich so schnell wie möglich der Eineinhalbmillionen-Metropole den Rücken kehren. Ich mag Großstädte nicht.

Kanadas großartige Natur wartete auf uns, und so erschien mir, im Gegensatz zu Martin, Vancouver völlig uninteressant, eine Großstadt eben, schrecklich laut, mit schrecklich vielen Menschen und schrecklich viel Verkehr. Natürlich war das egoistisch von mir, und nicht nur das, es war geradezu dumm, denn hierher, daran bestand kein Zweifel, würden wir nie wieder kommen. Und so wäre es viel sinnvoller gewesen, meine bessere Hälfte hätte nicht klein beigegeben, sondern kräftig mit der Faust oder noch besser mit dem ausgezogenen Schuh auf den Tisch gehauen und gesagt: „Nein! Einen Tag bleiben wir hier und sehen uns Vancouver an!” Aber leider war kein Tisch da.

So verließen wir den Campingplatz und waren uns sicher, stadtplanmäßig auf der richtigen Straße zu fahren. Der vorbei brausende Verkehr nervte entsetzlich, zudem stieg die Straße ständig an, und wenn die Ampel auf Grün sprang, wollten wir zeigen, welche Kraft immer noch in uns steckt und schafften es dann auch, mitunter in letzter Sekunde; toll! Toll? – Nein dämlich. Waren wir Anfänger? Hatten wir keine Erfahrung? Hätten wir nicht in aller Ruhe den nächsten Farbwechsel abwarten können? Aber nein, natürlich nicht, wir mussten uns doch gegenseitig beweisen, dass wir stark waren.

Die Straße, auf die wir abbiegen mussten, wollte und wollte nicht kommen. Sollten wir im Eifer etwa schon zu weit gefahren sein? Wir bogen in eine Nebenstraße ein, verglichen deren Namen mit dem Stadtplan und siehe da, das letzte Drittel des kraftraubenden Anstieges hätten wir uns sparen können. „Mist”, fluchte Martin, während ich mich auf die Bordsteinkante hatte fallen lassen, über meine eigene Dummheit ärgerte und gleichzeitig nach Luft rang.

Was wir uns zu weit nach oben gequält hatten, fuhren wir nach einer Verschnaufpause in östlicher Richtung wieder abwärts, und bald erreichten wir auch den richtigen Weg nach Hope.

Schließlich hatten wir die Stadt hinter uns gelassen, es war früher Nachmittag, unheimlich schwül und somit auch kein Wunder, dass ich nicht gut drauf war; Hitze ist nicht optimal für mich. Plötzlich wurde mir richtig schlecht. Ich versuchte noch einen hilfreichen Trick und sagte mir: „Tu so als ging’s dich gar nichts an“, doch diesmal verfehlte er seine Wirkung. Es ging mich sehr wohl was an, denn schlagartig ging nichts mehr. Und das an einer ungünstigen Stelle. Völlig egal! Ich musste mich an den Straßenrand legen, Arme und Beine kribbelten so, als läge ich in einem Ameisenhaufen und nicht auf der Luftmatratze, die Martin inzwischen herausgeholt und mir untergeschoben hatte. Diese Prozedur war nicht ganz neu, und so verfiel niemand in Hektik, wir wussten ja, dass ich bald wieder fit sein würde. Nach einiger Zeit verzog ich mich samt Luftmatratze hinter den nächstgelegenen Busch, und Martin entschied: „Wir fahren nicht bis zum Campingplatz, ich suche in der Nähe eine geeignete Stelle fürs Zelt.“

Später lagen wir beide im hohen Gras neben dem Fraser River, und mir ging es wieder gut, grad als wäre nichts gewesen. Der Hitze wegen hatten wir uns in den Schatten eines Baumes geflüchtet und beobachteten die gelegentlich vorbei kommenden Fußgänger oder auch Radfahrer oben auf dem Damm. Erst als der Abend hereinbrach, bauten wir unser Zelt auf, krochen hinein und, obwohl es in ziemlicher Entfernung zum Fluss stand, lullte uns sein Rauschen bald in den Schlaf.

Ich erwachte mit einem unangenehm feuchten Gefühl. „Martin”, lallte ich verschlafen, „die Wasserflasche ist ausgelaufen.” Eine Hand tastete sich über meinen Kopf hinweg in die Zeltecke, dann hörte ich: „Die Flasche ist voll.” Ob Martin den Satz tatsächlich zu Ende gebracht hat, vermag ich nicht zu sagen, denn im gleichen Augenblick schossen wir beide wie von einer Schlange gebissen in die Höhe. Keine Spur mehr von Schläfrigkeit, kein Gedanke mehr an feucht – wir lagen im Wasser! Wir fühlten, wie das Kopfteil der Luftmatratze synchrongleich mit uns in die Höhe schnellte, aber sehen konnten wir absolut nichts, es war stockfinster.

Wir zerrten die Reißverschlüsse auf und patschten hinaus ins Nasse, in eine ebenfalls pechschwarze Nacht. Beim ersten Griff ins Zelt erwischte ich die oben schwimmenden Luftmatratzen und schleifte sie in Richtung Damm, wo ich sie auf halber Höhe als Unterlage für alles andere ablegte. Zurück zum Zelt, das gegen den Himmel gerade so auszumachen war. Die Fototaschen mit den Papieren hatte Martin als Erstes gerettet und wollte sie auf den Luftmatratzen ablegen, nur fand er diese nicht; wie konnten wir uns auch dunkelblaue Luftmatratzen kaufen?

Inzwischen tastete ich in affenartiger Geschwindigkeit das Zeltinnere ab: „Ich hab die Taschenlampe! – Mist, sie brennt nicht.“ Jetzt fischte ich die Schlafsäcke und gleich noch schwimmende Kleidung heraus, die ich am Abend fein säuberlich am Fußende abgelegt hatte.

„Hier liegen die Luftmatratzen!”, rief es aus halber Höhe, „komm hierher!“ Und nachdem ich dort den zerweichten Stadtplan ausgebreitet hatte, war die Stelle auch ohne allzu große Sucherei wieder zu finden. Und während wir alles in rasender Geschwindigkeit hoch schafften, durchfuhr mich plötzlich ein Riesenschreck:

„Unsere Schuhe!“, rief ich. Wir hatten sie in eine Ecke der Apside gestellt, sie waren womöglich auf und davon geschwommen. Aber nein, sie standen brav an Ort und Stelle, waren lediglich untergetaucht. Eiligst schlüpften wir in die Schuhe, was besser ging als gedacht, und erst jetzt kam mir der Gedanke, dass es hier durchaus Disteln geben könne. Schließlich kroch ich auf allen Vieren durch das Zelt und tastete den Boden nach den letzten Habseligkeiten ab. Als sich nichts mehr finden ließ, zogen wir zählender Weise die Haken heraus und kippten das Zelt um und aus, was viel leichter gedacht als getan war. Dann transportierten wir es hoch auf den Damm.

Es ist wirklich kaum zu glauben, mit welcher Geschwindigkeit man in der Lage sein kann, sich zu bewegen. Und dabei stand uns das Wasser nicht einmal bis zum sprichwörtlichen Hals, sondern lediglich bis über die Knöchel.

Inzwischen glaubte ich, es sei etwas heller geworden, doch der Verstand sagte mir, dass es meine Augen waren, die sich der Dunkelheit angepasst hatten. Und so entdeckte ich auch die Fahrräder, sie waren gegeneinander gestellt und, zum Glück, ausnahmsweise nicht angeschlossen. Wirklich zum Glück – für gewöhnlich schließen wir sie eng zusammen und legen das kleine Schlüsselchen ans Kopfende auf den Zeltboden; das wäre womöglich weg gewesen.

Während wir nun unsere gesamten Habseligkeiten auf die Dammkrone transportierten, fing ich langsam aber sicher an zu frieren, denn meine Schlafleggins waren bis zum Allerwertesten hoch nass. Immerhin, hier oben war alles in Sicherheit. Nun lief Martin, beladen mit zwei Packtaschen, den schmalen Weg zurück, um jene Ausbuchtung zu suchen, an der wir am Tag vorbei gekommen waren. Derweil stand ich tatenlos und frierend herum. Gerade als ich zu zittern anfing, kam Martin zurück und sagte: „85, merk dir 85!” Ich muss ziemlich verständnislos geguckt haben, was er natürlich nicht sehen konnte, dennoch wiederholte er: „85 Schritte sind es bis zur Stellfläche.” Alles klar, mein Mann war eben mal wieder weitblickend, selbst in dieser dunklen Situation. Und so trugen wir, Schritte zählenderweise, alles an den neuen trockenen „Zeltplatz”.

Schließlich war unser Ersatzquartier so gut wie eingerichtet. Martin hielt gerade den zweiten Schlafsack zum Abtropfen hoch und ich versuchte durch Drücken und Wringen dieses Vorhaben zu beschleunigen. Da ging der Mond auf. Ein bizarreres Bild hätte man sich nicht vorstellen können: Unmittelbar an der schmalen Dammkrone stand ein mit nassen Klamotten behangenes Zelt, umgeben von diversen geöffnet liegenden Packtaschen und ausgebreiteten zerweichten Landkarten. Nur den Fahrrädern hatte der Spuk nichts anhaben können, sie standen, wie eh und je eng aneinander geschmiegt, unweit unseres Feldlagers. Die Helligkeit erlaubte es, ohne weiteren Schaden zu verursachen, die in Plastetüten gehüllten warmen Jacken aus den Packtaschen zu holen – sie waren trocken geblieben und wärmten uns sofort etwas auf. Und während ich die letzten Schlafvorbereitungen traf, untersuchte Martin noch einmal die Unglücksstelle und kam mit hocherhobener Uhr zurück: „Sie hat mich aus dem Wasser regelrecht angeblinkert.” Dann krochen wir in die nassen Schlafsäcke, wo wir uns nach anfänglichem Zittern gegenseitig bestätigten, dass es langsam warm würde. Und im Einschlafen murmelte Martin: „Für die nächste Tour kaufen wir uns endlich wasserdichte Packtaschen.“ Ich glaube aber, da habe ich schon geschlafen.

18.6.

Noch in der Morgendämmerung rappelten wir uns hoch; bloß von niemandem so gesehen werden. Unser erster Blick aus dem Zelt galt dem Fraser River! Seltsam – unter uns zog er friedlich seine Bahn in Richtung Stiller Ozean, wirklich seltsam. Und so hätte uns eigentlich der Gedanke an einen schlechten Traum kommen müssen, wäre nicht das sonderbare Heerlager rings um uns Beweis genug für die Realität gewesen. „Sachen gibt’s, die gibt’s gar nicht“, sagte ich zu Martin, dann machten wir uns ans Zusammenpacken. Und als die Sonne aufgegangen war, erinnerte so gut wie nichts mehr an die Ereignisse der vergangenen Nacht. Einen dicken Wermutstropfen musste ich allerdings noch schlucken, mein guter Fahrradcomputer schwamm jetzt irgendwo im Meer. Dann saßen wir auf unseren Rädern, Martin allerdings mit knurrendem Magen, denn Brot und Wurst waren durch das Flusswasser entschärft worden, keinesfalls mehr genießbar. Aber auch in Kanada gab es McDonalds, und das Geschäft hatte zum Glück schon am zeitigen Morgen geöffnet.

Auf der großen Wiese des Campingplatzes in Harryson Mills trockneten später bei strahlendem Sonnenschein und 32 Grad im Schatten unsere Habseeligkeiten vor sich hin. Da wir die einzigen Gäste waren, konnten wir alles ausbreiten, und die Textilien hingen, wie frisch gewaschen, auf der Leine.

Der Chef des Campingplatzes berichtete uns mit wichtiger Miene, es habe in der Nacht eine der seltenen Springfluten gegeben, bei der sich das Wasser vom Stillen Ozean bis zum 60 Kilometer entfernten Hope zurückgestaut habe! Wir machten große Augen und zeigten uns sehr verwundert über diese sensationelle Mitteilung.

Und da alles seine zwei Seiten hat, können wir doch eigentlich von Glück reden, dass wir dieses seltene Ereignis in vollem Umfang hatten miterleben dürfen.

19.6.

Bei bedecktem Himmel steuerten wir Hope an. Der Randstreifen der Nr. 7 war jetzt in einem besseren Zustand als am Vortag, was den Fahrspaß bedeutend erhöhte. Und auch optisch gesehen ging es aufwärts, die Berge in Fahrtrichtung wurden steiler und höher, während sich die dahinter liegenden noch in Wolken gehüllt hatten. Die kurzen Steigungen machten uns wenig aus, zumal wir von den erhöhten Standpunkten einen besseren Blick auf den Fraser River hatten, der sich in mehrere Arme teilte und wieder vereinte, sodass kleine Inseln entstanden waren.

Bereits vor 14 Uhr erreichten wir Hope und den Campingplatz, der direkt an der Strecke, oberhalb des Flusses lag. Ein begraster lichter Wald, ein hübscher Pavillon und direkt daneben unser Zelt, was wollten wir mehr. Nur das Wetter hätte besser sein können, es war stürmisch geworden und auch kälter.

Trotzdem sahen wir uns Hope an. Ein hübsches Städtchen mit vielen schönen und sehr alten Bäumen und vor allem mit großen Holzskulpturen, die sicher einst aus ebenso alten, dicken Stämmen geschnitzt wurden. Wir aber suchten und fanden die Touristinformation, um uns ein ganz bestimmtes Buch zu kaufen: „Cycling the Kettle Valley Railway“, ein Buch, das es leider nur in Englisch gab. Da wir es bereits mit Preis im Fenster gesehen hatten, reichte Martin das Geld passend über den Ladentisch. Doch die Dame schüttelte den Kopf, sie wollte mehr. Die Preisangaben waren hier ohne Mehrwertsteuer, diese wurde erst noch aufgeschlagen.

Aber egal, ob mit oder ohne Mehrwertsteuer, ob in Deutsch oder Englisch, das Buch musste sein! Es beschreibt nämlich eine Strecke, über die wir in einem Werbeblatt für geführte Radtouren gelesen und uns sofort dafür begeistert hatten. Und deshalb waren wir jetzt hier in Kanada, hier in Hope, wo diese Strecke ihren Anfang nimmt und später durch die abgeschiedene Wildnis von British Columbia führt.

„Kettle Valley Railway“, so nannte sich eine Bahnlinie, die einst von Hope nach Midway führte und damals die reichen Silbervorkommen transportierte. Diese Silbervorkommen waren um 1900 in einem völlig unzugänglichen Teil von British Columbia entdeckt worden und hatten einen gewaltigen Boom ausgelöst. Es muss ungeheuer schwierig gewesen sein, das silberhaltige Gestein umständlich und beschwerlich durch die Täler nach Süden in die USA zu transportieren. Deshalb wurde 1910 der Bau einer Bahnlinie beschlossen, die in West – Ostrichtung über die Cascade Mountains, das Thompson Plateau und das Okanagan Hochland führen sollte, um Hope mit Midway und dadurch auch Vancouver mit Nelson zu verbinden. Sechs Jahre dauerte dann der Bau, er beschäftigte in dieser Zeit 5.000 Arbeiter.

Der Chef-Ingenieur McGulloch musste als Leiter nicht nur einen Weg durch das hufeisenförmige Myra Canyon finden, der schwierigste Abschnitt war wohl die als unbezwingbar geltende Coquihalla Schlucht. In einem Korb, hoch über ihr an einem Seil hängend, vermaß McGulloch das Gelände und ließ dann fünf Tunnel in den Granitfelsen sprengen. Über das Myra Canyon mussten 18 Brücken gebaut werden, zunächst alles Holzbrücken, deren höchstgelegene in 1274 Metern errichtet wurde, mit einer Länge von 132 Metern. Als die Strecke fertiggestellt war und die Bahn tatsächlich fuhr, bezeichnete sie der Volksmund als „McGullochs Wunder“.

Aber nicht nur das silberhaltige Gestein wurde transportiert, sondern alle möglichen Güter und natürlich auch Passagiere. Doch ständige Geröll- und Lawinenabgänge, dazu eine Schneehöhe von 12 Metern in den Cascade Mountains, machten die Strecke unrentabel, zumal schließlich auch kaum noch Silber gefunden wurde. So musste 1959 der Zugverkehr wieder eingestellt werden. Die Trasse verfiel und wurde teilweise überbaut. Gegen Ende des 20. Jahrhunderts aber erwachte sie aus ihrem Dornröschenschlaf. An den touristischen Highlights, sofern die Strecke nicht bereits Straßen oder anderen Baumaßnahmen zum Opfer gefallen war, wurden Gleise, Schwellen und Schotter entfernt und die Brücken erneuert. Und so erhielten Wanderer, Reiter und Radfahrer sowie Skilangläufer einen Wildnis-Trial geschenkt, der seinesgleichen in der Welt sucht.

Am nächsten Tag sollte es also zur Sache gehen, und so studierten wir am Abend noch das neuerstandene Buch. Eine mehr als schwierige Aufgabe. Mit unseren Englischkenntnissen kamen wir auf den bisherigen Touren eigentlich immer gut zurecht, zumal wir mit Gleichgesinnten sowie beim Einkauf nur mündlich verkehrten. Jetzt aber mussten wir lesen, und, was viel schlimmer war, von hinten nach vorn. Das Buch beschreibt die Strecke nämlich nicht von Hope nach Midway, wie wir fahren wollten, sondern in umgekehrter Richtung, und es beschreibt außerdem dazwischen noch etliche andere ehemalige Strecken. Na toll! Das bedeutete nichts anderes als den Versuch zu unternehmen, einen mit Fachbegriffen gespickten Text von hinten nach vorn zu lesen, dabei nicht in eine falsche Spur zu kommen und so viel wie möglich zu kapieren.

20.6.

Wir hatten trotzdem gut geschlafen. Zeitiges Aufstehen war am Morgen angesagt, denn die „Quintette Tunnels“, gleich hier bei Hope, waren ein Touristenmagnet, und diesem Ansturm wollten wir zuvorkommen. Den Einstieg in den ersten, noch erhalten gebliebenen Abschnitt der alten Bahnstrecke hatten wir auch bald gefunden. Die teils bemooste, teils begraste Trasse ließ sich gut fahren. Der Wind hatte nachgelassen, es war ziemlich kühl, aber es regnete nicht. Zu beiden Seiten alte Bäume mit grünen, moosbedeckten Stämmen, dazwischen hingen Nebelfetzen. Zu unserer Rechten rauschte tief unten das Wasser. Und plötzlich, wie aus dem Nichts stand er da, der erste der fünf Othello-Tunnel. In den Fugen seines verwitterten Mauerwerkes hatten sich Moose, Farne und sogar einige Blütenpflanzen angesiedelt, zu unseren Füßen aber stiebte der Coquihalla. Kaum dass wir uns an diesem Anblick satt gesehen hatten, folgten die weiteren Highlights. Der zweite sowie der dritte Tunnel bildeten eine Art Siamesische Zwillinge, sie waren gewissermaßen zusammengewachsen, von oben drang das Tageslicht hindurch. Dann wieder glaubte man sich in einer Art Galerie, durch die hohen Bogenfenster konnte man vom Tunnel aus in die enge Schlucht blicken und auf das hoch aufschäumende Wasser. Holzbrücken, die das tosende Coquihalla Canyon überspannten, verbanden einen Tunnel mit dem anderen. Romantik pur – und nur wir zwei. Es ist schwer zu sagen, was hier beeindruckender war, der Blick von den Brücken hinab in das schäumende Canyon, die üppig bewachsenen Tunnelwände oder die Nebelbänke, die die schmale Schlucht bisweilen fast gespenstisch erscheinen ließen? Es war gewiss das unvergleichliche Gesamtbild und auch die Einsamkeit, die dem Canyon den besonderen Reiz verliehen.

Gerade hatten wir den letzten Tunnel erreicht, da strömten sie uns entgegen – Japaner. Ihre Busse standen nur wenige Meter entfernt auf einem Parkplatz, einer Betonfläche, der die ehemalige Bahnstrecke hatte weichen müssen. Die romantische Stimmung, in der ich soeben noch geschwelgt hatte, bekam einen Schlag ins Genick.

Vergeblich versuchten wir dem Buch zu entnehmen, wie weit wir auf der sich anschließenden Asphaltstraße fahren mussten, bevor wir wieder auf die Bahntrasse konnten. So sehr wir uns auch die Augen verbogen, vorerst schien es keinen Einstieg zu geben.

Im Buch kamen wir also nicht weiter, und so holten wir die Landkarte hervor. Sie besagte, dass Brookmere, einst auch an der alten Bahnlinie, als nächster Ort 86 Kilometer entfernt war, doch dazwischen musste der Coquihalla-Pass mit 1.244 Metern überwunden werden. Nicht eben verlockend. Und wenn sich bisher der Nebel nur leicht abgenieselt hatte, so begann es jetzt auch noch zu regnen und das Thermometer zeigte gerade mal 12 Grad. Das gab den Ausschlag.

Die Othello Tunnels konnten außerdem auch mit einem Campingplatz aufwarten, und so entschlossen wir uns, an Ort und Stelle, zu bleiben, obwohl noch nicht einmal Mittagszeit war. Wir erhielten unter den „big trees“ den besten Stellplatz, wie uns der Chef gönnerhaft mitteilte; dabei waren wir die einzigen Besucher. Unter den zwei riesigen Bäumen stand unser Zelt tatsächlich im Trockenen. Nur, als am Nachmittag der Regen aufhörte und stattdessen Wind einsetzte, kamen ganze Ladungen von den big trees herab, und so zogen wir es vor, lieber die nähere Umgebung zu durchstreifen.