Raamatust

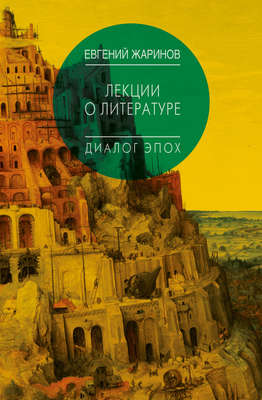

Главная черта литературно-художественного процесса – постоянное взаимодействие разных направлений мировой культуры и влияние их друг на друга. Чем похожи «Властелин Колец» и «Война и мир»? Как повлиял рыцарский роман и античная литература на Александра Сергеевича Пушкина? Что общего у Достоевского, Шиллера и Канта? На эти и другие вопросы отвечает легендарный преподаватель – профессор Евгений Жаринов.

Евгений Викторович Жаринов – доктор филологических наук, профессор кафедры литературы Московского государственного лингвистического университета, профессор Гуманитарного института телевидения и радиовещания им. М. А. Литовчина, ведущий передачи «Лабиринты» на радиостанции «Орфей», лауреат двух премий «Золотой микрофон».

Ülevaated, 6 ülevaadet6

Очень странная книга, с очень странной версткой. Как-будто Жаринову нужно было собрать побыстрее книгу, поэтому в ход пошли все "свободные" статьи, она получилась очень сырая и непроработанная. Сборная солянка, про каких-то писателей одна статья, про каких-то больше. Не могу сказать, что читать было скучно, пара статей даже понравились, но было ощущение незавершенности и скомканности всего текста. Возможно, что я не поняла концепт и это просто не мой автор, но проверять дальше мне почему-то не хочется.

Отличная книга, полная афористичных сентенций.Я не согласен, что она не для широкого читателя, да, она весьма изобретательна, но вполне доступна.

Общий мой вердикт - вот он, образчик того, как нужно относиться к классической литературе. На протяжении всей книги жестко и обидно чувствовала свою ущербность в школьном образовании по предмету "литература". Наша "русичка" и по совместительству учитель литературы - милый человек с открытым и честным лицом - тургеневская девушка бальзаковского возраста, старалась привить нам любовь к школьной программе, но без харизмы. И читала я чтобы не обижать хорошего человека, заставляя себя из-под палки. Прочитав для галочки бежала дочитывать Дюма, Гюго, Булгакова, и много еще хорошего, не входившего в обязательную программу. Поэтому глубокого анализа текста, реальных размышлений о том, что же хотел автор не проводила, да и не требуется этого для уроков, что там глянец наводить. Так что эта книга представляет собой потрясающую возможность понять и посмотреть КАК нужно оценивать то или иное произведение. Не только с позиций "понравилось/не понравилось", "подробно/не подробно" описаны характеры, "открытый/закрытый финал" и т.п., а в контексте исторических событий, предваряющих и сопровождающих книгу, с учетом культурного наследия и литературного богатства автора, его философских воззрений, воспитания и общей культурной тенденции развития. С этой точки зрения очень интересны первые главы, которые так понятно и грамотно помогают разложить по полочкам столь несхожие традиции литературного прошлого православной, славянской и западной культур. Увидеть в этом не противостояние славянофильства и западничества, а именно те глубинные пути и процессы, приведшие к таким результатам. Без навешивания ярлыков и патетики. Да, и на самом деле это книга не одного, а нескольких авторов, состоящих в родственных связях - вот он, непотизм в действии))) Последующие лекции касаются более тематических направлений, но и там рациональное зерно все то же - как увидеть произведение через панораму тогдашней жизни, как понять восторги ил обратную реакцию на те или иные вещи. Как не упрощать восприятие до школьных шаблонов и не оболванивать многогранные тексты. По поводу оценки творчества Достоевского я солидарна с Тургеневым и пока меня сложно переубедить. Титульный автор с большим пиететом относится к Толстому и Пушкину, про них тут ооочень много. Перекос конечно, но на общее впечатление не влияет - очень талантливо и ярко подан большой материал, действительно диалог эпох с хороши таким воспитательным элементом. Да, кстати, автор(ы) пристрастны все таки в своей оценке литературы в целом, и то, что прощается Пушкину как хулиганство на почве повышенной сексуальности, не прощается иным (проскальзывали мысли по поводу подрастающих поколений, читающих в пубертатном возрасте местечковых кумиров). Но все-таки в целом - монументальный труд, обогащающий интеллект и позволяющий немного приобщиться к хорошему уровню образования. Итог: Не скучный учебник, а лекции для людей, которых учат ДУМАТЬ и делать выводы.

Книга просто пролетела через меня, буквально пара подходов - и всё! Очень легко и понятно читается, конечно, знакомство с описанными произведениями сильно помогает, но и без этого ясно о чём идёт речь. Так как я не литературовед, филолог и вообще мимо проходила, мне книга понравилась. Не буду останавливаться подробно на всём, что освещает автор. Скажу только, что тут есть сравнение западной и русской литературы, основных течений и мыслей, которые пересекались, какие-то "новаторства" в описании чувств персонажей и немного "что хотел сказать автор". Хотелось бы меньше внимания "Хаджи Мурату" и Пушкину, а так - вполне советую.

Я разочарована. Но не потому, что книга плохая, а потому, что ожидала другого.

Из описания можно представить достаточно популяризаторский жанр. Который можно почитать в электричке, или после работы: мозгам отдых, новое-интересное узнала, к красоте причастилась.

А все не так. Книга – сама по себе первоклассная – еще и вполне профессиональная. Литературоведческая. От автора с широчайшим кругозором, умеющего доказательно писать. И, как любая серьезная профессиональная работа, требующая со-участия читателя, его работы ума. И, действительно, о литературе. Нет того культурологического контекста, который я ожидала, но есть и глубокий, и обширный – литературный.

Поэтому я бы не сказала, что книга «для широкой публики». Для литературоведов и близких к ним, неравнодушных.

Здесь следует отметить проявление весьма существенного различия, обнаруживающегося в эстетических принципах Запада и основанного на русском православии. Красота для Флобера, как и для других писателей Западной Европы, никак не связана с нравственностью. Наоборот, красота эта может быть и убийственной, как в случае с Саломеей, но восхищение она вызывает и не перестаёт при этом оставаться истинной. Русская же православная традиция, которая нашла своё воплощение в эстетике А. Пушкина, Л. Толстого, Ф. Достоевского, А. Чехова, отличалась как раз своей строгой нравственной направленностью, и здесь косвенно мы сталкиваемся с ещё одним проявлением проблемы Восток — Запад, которую нельзя не учитывать при сопоставлении Чехова и Флобера.