Loe raamatut: ««Благо разрешился письмом…» Переписка Ф. В. Булгарина»

© Н. Н. Акимова, предисловие, комментарии к письмам, 2025

© А. И. Рейтблат, составление, предисловие, комментарии к письмам, 2025

© Е. Поликашин, дизайн обложки, вкладка, 2025

© ООО «Новое литературное обозрение», 2025

* * *

Составитель А. И. Рейтблат, подготовка текста и комментарии к переписке с А. А. Воейковой, А. Ф. Воейковым, Ф. Н. Глинкой, А. С. Грибоедовым, М. Н. Загоскиным, А. О. Корниловичем, Н. В. Кукольником, А. С. Пушкиным, К. Ф. Рылеевым, А. Я. Стороженко, В. А. Стороженко, B. А. Ушаковым и подготовка текста писем П. С. Усову Н. Н. Акимовой; подготовка текста остальных писем, комментарии к ним и к письмам П. С. Усову, а также перевод с польского писем А. Г. Киркору, М. Малевскому, Ф. С. Малиновскому и А. В. Старчевскому А. И. Рейтблата

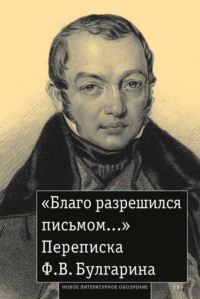

Ф. В. Булгарин. Литография А. Минстера на основе рисунка В. Ф. Тимма с рисунка И. П. Раулова. 1853 г.

Переписка Булгарина: прагматика, поэтика, сохранность

I

Первую треть своей жизни Фаддей Венедиктович Булгарин посвятил армии (учился в кадетском корпусе, а затем воевал, причем сначала в российских, потом во французских войсках). Но потом он нашел свое истинное призвание в журналистике и остальные две трети жизни печатался в газетах и журналах. При этом он ориентировался прежде всего на публику, а не на круг немногих избранных. Такая ориентация объясняет, почему его публикации представляли собой, по сути, письма, обращенные к читателям. Булгарин стал первым русским фельетонистом, в фельетонах он беседовал с читателями, а нередко включал их письма в свои фельетоны или отвечал на их вопросы. Кроме того, он часто обращался к письму как журнальному жанру. Это могли быть литературные тексты, стилизованные под письма и подписанные псевдонимом1, но чаще они представляли собой статьи в форме писем, нередко обращенные к конкретному адресату2.

Помимо писем, предназначенных для печати, Булгарин писал массу писем делового и дружеского характера. Прежде всего, это было связано с его работой: в течение многих лет редактируя газету, он должен был постоянно общаться с сотрудниками редакции. Однако в 1828 г. он купил имение под Дерптом и уезжал туда в конце весны, а возвращался в начале осени (а в 1831–1837 гг. жил там почти безвыездно). Но и в Петербурге он переписывался с членами редакции либо с помощью посыльных, либо (с 1833 г.) с помощью городской почты. Он посылал свои тексты, отредактированные чужие статьи, обсуждал публикации в газете, давал советы, как лучше провести материал через цензуру, выбирал статьи для перевода и т. д. Переписывался он и с авторами, материалы которых принимал либо отказывал в публикации. Велась переписка и с читателями.

Кроме того, Булгарин печатался в других изданиях, выпускал книги и т. п. Соответственно, нужно было переписываться с составителями, цензорами и издателями. Особенно активной была переписка с цензурными инстанциями: Булгарин убеждал пропустить ту или иную статью, либо минимизировать цензурные замечания, либо не наказывать за ту или иную вызвавшую нарекания публикацию. Много приходилось писать в III отделение, добиваясь поддержки в том или ином вопросе или согласуя печатание того или иного материала.

Нужно отметить и многочисленные просьбы Булгарина за других людей, чаще всего за земляков из Великого княжества Литовского (в просторечии называемого Литвой), где Булгарин родился и где посещал Виленский университет, или за знакомых по Дерпту. Приходилось писать и по бытовым вопросам: хозяину дома, где он жил, чайному фабриканту с просьбой прислать чай и т. п.

Наконец, Булгарин служил (сначала в Министерстве народного просвещения, потом в Комиссии коннозаводства), и хотя его обязанности там были минимальны, но все же время от времени он получал задания, а потом отчитывался в их выполнении.

Булгаринские письма дают богатый материал для понимания ситуации журналиста в Николаевской России, работы цензуры, редакционной кухни «Северной пчелы», взаимоотношений Булгарина с коллегами (историками, писателями, журналистами), его личности и т. д.

Однако переписка Булгарина сохранилась в очень небольшой части. Особенно это касается писем ему. Архив его, где он хранил полученные письма (копий своих он, судя по всему, не оставлял), находился в его имении Карлово. Ряд материалов из булгаринского архива в 1870-х – начале 1880-х его сыновья Болеслав и Владислав предоставляли для публикации в «Русской старине», но это были публикации, не связанные с самим Булгариным3. Его письма постоянно печатались в различных изданиях, сложнее обстояло дело с письмами ему. Н. К. Пиксанов, учившийся в Дерптском университете в 1898–1904 гг. (с перерывом), получил разрешение внука Булгарина Вячеслава Болеславовича на копирование материалов из булгаринского архива и опубликовал в «Русской старине» две подборки писем Булгарину4. До этого там была помещена еще одна большая подборка, в которой публикатор не был указан5. Вероятно, ее тоже подготовил Пиксанов, но в это время он находился в ссылке, поэтому его фамилию могли опустить.

После смерти Булгарина имение унаследовала жена, а после ее смерти (1889) его сын Болеслав, который через год умер. Библиотека и архив Булгарина хранились в семье, в Карлове, но в 1870 г. наследники продали 139 томов Дерптскому университету, а в 1919 г., после захвата города красными, часть библиотеки была разграблена, а часть передана на хранение в университетскую библиотеку и в дальнейшем приобретена ею. Книги (около 2000 томов) и сейчас находятся в фонде библиотеки Тартуского (бывшего Дерптского) университета6. Библиофил Юлий Генс, который участвовал в спасении булгаринской библиотеки и передаче ее университету7, ничего не пишет о судьбе архива, хотя вряд ли он тогда не подумал о нем. Так или иначе, позднее письма Н. И. Греча всплывали и приобретались собирателями (в частности, Ю. Г. Оксманом) и государственными архивохранилищами.

Летом 1940 г., когда Эстония была присоединена к СССР, а «буржуазные элементы» подвергались репрессиям, внук Булгарина Вячеслав Болеславович, который владел имением, был 7 августа арестован, а 5 ноября 1940 г. Верховным судом ЭССР приговорен к высшей мере наказания за участие в белом движении8. Дальнейшая судьба булгаринского архива неизвестна.

Эстонская исследовательница Малле Салупере писала в 2000 г., что «молодое поколение [Булгариных] личностью прадеда и старыми бумагами не интересовалось, не имело даже представления о существовании какого-то архива. Ныне живущие дети помнят только, что в комнате был небольшой шкаф, в ящике которого были какие-то старые бумаги и письма. Они предполагали, что их мог забрать КГБ при аресте отца, Вячеслава Болеславовича (1881–1941), летом 1940 г. Так об этом неоднократно писали, в т. ч. и я. Однако следов об этом изъятии в личном деле В. Б. Булгарина нет, там перечислены только его личные документы (копию этой части следственного дела В. Б. Булгарина мне в 1989 году предоставили из таллиннского отдела КГБ)»9.

Один из авторов этого предисловия, А. И. Рейтблат, тоже отправлял запрос по этому поводу в 1996 г., но получил ответ, что «Центральный архив ФСБ РФ сведениями в отношении Булгарина и о судьбе его архива не располагает. <…> Рекомендуем обратиться в соответствующие органы Республики Эстония»10. Круг замкнулся.

К счастью, многие письма Булгарину сохранились в виде копий (отпусков), которые оставляли себе авторы писем. Любопытно, что в основном это были историки (К. Ф. Калайдович, И. Лелевель) или чиновники, которые писали Булгарину по долгу службы, а их переписка оставалась в канцелярских делах.

II

Эпистолярное наследие Булгарина несет черты переходной эпохи, которая характеризуется, с одной стороны, унаследованным от риторической практики XVIII в. строгим разграничением типа эпистолярных текстов по назначению, а с другой – вследствие карамзинской реформы языка и стиля – вовлечением в сферу литературы явлений быта, среди которых одно из важных мест заняло письмо, из бытового документа переместившееся, по словам Ю. Н. Тынянова, «в самый центр литературы»11.

Для переписки Булгарина, человека, реализовавшего в своей жизни целый набор различных социальных ролей: русский, а затем польский офицер, ходатай по делам, журналист, критик, издатель, популярный писатель, консультант III отделения, прибалтийский помещик и проч., – характерна многонаправленность эпистолярных стратегий. Его письма принадлежат разным уровням коммуницирования: официальному и профессионально-деловому, дружескому и бытовому. Прагматика булгаринского эпистолярия соответственно обусловила не только большое число адресатов, но и широкий жанровый репертуар: наряду с развернутыми дружескими и профессионально-деловыми письмами – письма-просьбы и письма-поручения делового и бытового характера, жалобы на оппонентов и цензоров, ходатайства о помощи друзьям и родственникам, сообщения с информацией по тому или иному поводу, ответы на просьбы и т. д.

При этом письма Булгарина в значительной степени определяются личностью адресата, что существенно влияло на стиль писем и постановку (в терминологии русских формалистов) авторского лица. Так, зачин письма Пушкину выдержан в узнаваемом арзамасском стиле: «Писал я к Вам на обертке “Талии”, а наконец решился написать на особой бумажке, и начинаю благодарностью за присылку стихов на зубок “Пчеле”. – А где зубы у Пчелы? спросите – у Хвостова, который сотворил голубей с зубами <…>»12. Выразительный пример – два письма А. Я. Стороженко с интервалом в один день, от 14 и 15 мая 1844 г., которые реализуют две различные стилистические стратегии: первое носит подчеркнуто официальный характер, второе, по обыкновению дружеское, поясняет причины появления первого, а вместе – создают некий единый эпистолярный сюжет.

Прививку культуры переписки Булгарин получил в Сухопутном шляхетском кадетском корпусе, обучение в котором предполагало овладение эпистолярными навыками с помощью письмовников и справочников, включавших образцы писем разных типов. Эта методика оставалась актуальной еще несколько десятилетий и была хорошо знакома Булгарину: вновь поселившись в Петербурге после окончания Наполеоновских войн, он заново осваивал русский литературный язык с помощью Н. И. Греча, ставшего для Булгарина главным авторитетом в русском языке. За год до их знакомства Греч выпустил учебник словесности, содержащий в том числе правила сочинения писем и образцы13, а Булгарин позднее опубликовал на него рецензию14. Как любой образованный дворянин, к тому же начитанный, Булгарин владел правилами и навыками создания эпистолярных текстов с неизменным набором формул приветствия и прощания и проч. Нельзя не заметить при этом значительную свободу Булгарина в пользовании правилами, умение подчинять их себе для достижения авторской цели.

Так, письма Булгарина властям, в официальные инстанции подчиняются риторическим правилам, диктующим стиль подобных писем. Тем не менее вряд ли можно утверждать, что в них выдержан необходимый нейтральный тон. Темперамент Булгарина нередко находил выход в подобных признаниях: «Ваша доброта, Ваше снисхождение, Ваша деликатность со мною – совершенно поработили меня – и нет той жертвы, на которую бы я не решился, чтоб только доказать Вам мою привязанность!» (Л. В. Дубельту: Видок Фиглярин, с. 476). Особенно выразительна эмоциональная шкала в письмах, связанных с вопросами цензуры, – проводя публикации в печать, Булгарин мог доходить до мольбы и самоуничижения: «Отец родной! Молюсь: “Господи, спаси люди твоя и благослови достояние твое!”» (А. В. Никитенко, с. 343). Однако письмо в цензурный комитет с жалобой на критику, подрывающую его репутацию, несмотря на именование «покорнейшей просьбой», полно ничем не сдерживаемых гневных обличений и требований защиты. Грубое письмо цензору П. И. Гаевскому, в котором Булгарин признавался, что обида и гнев не позволяют ему не только выдержать требуемые правила деловой переписки, лишая его «присутствия духа», но и «писать связно и высказать все, что бы хотел» (с. 324), заставило Гаевского просить освободить его от обязанностей цензора «Северной пчелы» и «Сына Отечества».

Таким образом, согласно классификации Греча, стиль булгаринских официальных писем, в том числе его записок в III отделение, допускающих эмоциональную раскованность, близок к художественно-публицистическому, или стилю «литературных писем», – во всяком случае очевидно, что это стиль, отражающий личность профессионального литератора.

Профессиональная переписка Булгарина составляет основной массив его эпистолярия, при этом она реализуется чаще всего в жанре дружески-профессионального письма – оба начала тесно переплетены, поскольку дружеский круг Булгарина в значительной мере литературный. Стилистическая манера таких писем сложилась не сразу.

Любопытно в этом отношении написанное не ранее сентября 1820 г. письмо к А. Ф. Воейкову – оно дает возможность увидеть начало поисков Булгариным не только эпистолярного, но и литературно-критического стиля, поскольку текст письма представляет собой развернутый критический отзыв на опубликованный Воейковым отрывок из его поэмы «Искусства и науки». Такое письмо, вписываясь по своей установке в эпистолярную арзамасскую традицию, совмещавшую дружеское письмо и письмо профессиональное, предназначалось для чтения в дружеском кругу и могло быть опубликовано15. Отличительной чертой булгаринского критического опуса является четко обозначенная авторская идентификация: «…я поляк, пишу не для публики, а единственно для вас» (с. 99). Собственно, с этим и связана главная авторская интенция, несмотря на, казалось бы, сугубое внимание к вопросам поэтики и стиля. Свой разбор Булгарин погружает в европейский литературный контекст: наряду с Делилем, которому подражал Воейков, в булгаринский критический отзыв вовлекаются имена Мольера, Буало, Расина, А. Тома и Ш. Колардо, в этом же контексте оказывается и А. Нарушевич, чью оду при анализе Булгарин дает в своем вольном прозаическом переводе, восклицая: «Вот поэзия!» На этом этапе Нарушевич – важный элемент самоидентификации Булгарина как польского литератора в имперской столице.

Профессиональная самоидентификация – один из устойчивых мотивов булгаринской деловой и дружеской переписки на протяжении всей его жизни: «Издаю журнал для того, чтоб приготовить для себя имя во Франции, чтобы по приезде моем, представляя, сказали: “C’est M-r de Bulg[arin] Redacteur des archives du Nord et du feuilleton litteraire16, etc.17”» (с. 169); «Вы не можете определить: кто я таков в литературе? беллетрист и только» (с. 127).

Проделав путь от польского офицера и журналиста до известного русского писателя, Булгарин сохранил декларируемую в письмах и печатно приверженность к просвещенному европеизму, предполагающему ведущую роль прессы в формировании общественного мнения, профессионализм в литературно-журнальном деле. Иллюстрирующий эти положения богатый материал содержится в письмах Булгарина к сотрудникам «Северной пчелы». Так, в письмах к театральному рецензенту газеты Р. М. Зотову, предостерегая от ошибок, способных повредить газете (суждений о вопросах, находящихся в ведении Дирекции императорских театров, критических оценок постановок, получивших высочайшее одобрение и проч.), Булгарин, не соглашаясь с Зотовым, терпеливо разъясняет свою позицию, при этом не прибегая к запретам. Опровергая суждение Зотова, что «только художники могут судить художников», он констатирует, что этим ниспровергается «все здание критики», которое он, Булгарин, «лепил в течение 20 лет!», и здесь же возражает против антиевропейской позиции Зотова (с. 189).

Стилистическую поддержку позиция Булгарина получает в опоре на европейские культурные авторитеты и на так называемое чужое слово: цитатность, стремление «подпирать» (О. И. Сенковский) свой текст иностранными словами, нередко тут же приводя русскоязычный эквивалент, – устойчивые приметы булгаринского эпистолярного стиля, характерные и для его критики и журналистики. В. А. Мильчина справедливо полагает, что «эта “словарная” стратегия – индивидуальная булгаринская форма европеизации. Стратегия оригинальная и редкая»18. Диапазон цитат и реминисценций в письмах Булгарина – от Античности, Библии и Шекспира до ходящей в списках сатиры Воейкова «Дом сумасшедших». Игра с «чужим словом», цитатой и реминисценцией корреспондирует с главной стилистической тенденцией в культуре переписки первой половины XIX в. – ориентацией письма на свободную разговорную речь. В то же время в деловой переписке цитата могла быть источником аллюзий, создающих необходимый подтекст. Такова цитата из любимого Булгариным Тацита19 в письме о цензурных запретах: «Особенно велик Елагин! – Он всеми силами стремится к тому, чтоб с нами сбылось то, что Тацит говорит о римлянах (в “Жизни Агриколы”, на 1 стр.): “Memoriam quoque ipsam cum voce perdidissemus”20 etc.» (М. С. Куторге, с. 510).

Деловая переписка Булгарина охватывает широкий круг вопросов, связанных с организацией профессионального литературно-издательского дела: от споров о концепции газеты или журнала, характера помещаемых материалов, обсуждения цензурных и финансовых вопросов до технических вопросов о качестве печати, доставке материалов (Булгарин и Греч называют весь этот комплекс вопросов по изданию газеты и журналов одним словом – «механизм») и, наконец, личностных взаимоотношений участников, в которых есть место претензиям, обидам, сплетням – всему, что принято называть «литературным бытом».

Комплекс писем к многолетним сотрудникам «Северной пчелы», таким как Р. М. Зотов (1842–1847) и П. С. Усов (1850–1859)21, позволяет увидеть «внутреннюю кухню» издания газеты и в то же время выявить устойчивые элементы профессионально-деловой переписки Булгарина. Главное место в письмах Булгарина занимает обсуждение границ возможного – отношение к цензурной, эстетической и проч. норме, то есть «проходимость» газетных текстов. Иногда его письма носят характер своего рода редакторских совещаний, в которых он дает профессиональные советы. Профессионализм Булгарина сказывается в конкретности и точности его советов. Так, говоря о претензиях к фельетонам В. Р. Зотова – начинающего журналиста, сына Р. М. Зотова, Булгарин кратко определяет жанровую специфику фельетона и дает буквально пошаговую инструкцию по созданию фельетонной статьи (с. 206).

По сути, профессионально-деловая переписка все время возвращается к двум важнейшим темам: публика и цензура.

Булгарин не устает напоминать своим адресатам об ориентации газеты на публику, ее предпочтения. За требованиями разнообразия материалов, внимания к пусть незначительному, но своему прочитывается позиция Булгарина-журналиста, его представление о месте частной газеты на журнальном рынке: «…хоть мелочи да свои, и их-то надобно побольше» (там же). Он убежден, что конкурентоспособной частную газету могут сделать наполнение оригинальными материалами (а не взятыми из других изданий), помещение литературных и критических статей, полемическая острота и легкость стиля: «Ах, боже мой! – Надобно же движение, трение, качка – чтоб не было застоя!» (Р. М. Зотову, с. 205). Переписка Булгарина с соредакторами Гречем и Усовым обнажает весь драматизм ситуации, обусловленный столкновением различных концепций периодического издания. Любопытно, что в последние годы своей профессиональной деятельности Булгарин, несмотря на «просвещенный европеизм», конфликтуя с Гречем, репрезентирует себя в письмах как русофила, поскольку такова, по его мнению, публика: «Аз же, грешный, принадлежу к русопетам, к лапотникам, то есть к 99 частям читателей (платящих) “Северной пчелы”» (с. 228).

Цензурные препятствия – не только постоянная, но и, пожалуй, самая болезненная тема деловой переписки Булгарина, в особенности (в силу степени ответственности) с Гречем. В письмах видны осторожность и здравомыслие Греча и стремление идти на риск Булгарина: редактировавший «Северную пчелу» в последние годы Усов отмечал, что Булгарин «вообще действовал смелее Греча по отношению к цензуре, отстаивая статьи, жаловался председателю цензурного комитета, шел напролом тогдашних цензурных препятствий»22. Сохранившиеся письма Зотову, Гречу, А. Ф. Орлову свидетельствуют, как тяжело воспринял Булгарин арест А. Н. Греча (выполнявшего редакторские обязанности), спровоцированный булгаринским фельетоном. Гнев и обида Булгарина вызваны и тревогой за слабого здоровьем сына Греча, и чувством невольной собственной вины, и сознанием профессиональной незащищенности журналистов.

Эмоционально-стилистическая шкала профессионально-деловой переписки Булгарина довольно велика. Несмотря на неоднократные заверения в толерантности к чужому мнению, он непоследователен и не всегда бывает верен декларируемым в письмах к сотрудникам советам и рекомендациям. В профессиональной переписке Булгарин весьма эмоционален, любит вычурные сравнения и энергичные фразы: «Вы меня так мало знаете, как я мало знаю меккского имама! На меня может действовать [директор императорских театров] Гедеонов!!! Тьфу ты пропасть – до чего я дожил – что меня можно подозревать в этом! <…> Черт побери! Стоит ли честным людям ссориться и расставаться из-за литературных дрязгов!» (Р. М. Зотову, с. 191–192). Взвешенно оценить резкую эмоциональную реакцию Булгарина, его позицию и порой рискованную редакторскую тактику можно лишь при контекстуальном учете конкретных обстоятельств. К примеру, такой комментарий, проливающий свет на обстоятельства, обусловившие столь резкую эмоциональную реакцию, сарказм и грубость («подлейшая интрига», «чистое сводничество», «дрянь и сволочь»), необходим к письму, в котором Булгарин, грозя гневом публики, раскрывает, как он полагает, глаза Зотову на историю с приглашенной выступать в Петербурге певицей Ассандри (с. 195–196), которой покровительствовал сам Николай I.

Определенная конвенциональная рамка для обсуждения общественно-политических и литературных тем способствовала созданию специфического условного языка участников переписки – возникшие в профессиональной среде наряду со сленговыми словечками окказионализмы и клички: «я неспособен к воейковщине» (с. 169); «просто смешно – или, говоря языком “Отеч[ественных] записок”, ридикюльно» (с. 205); «Песец дурак – но добрый малый!» – об И. П. Песоцком (с. 201–202); в письмах Н. И. Шенигу император упоминается как «папенька» (с. 480), а С. С. Уваров – как «Увар-паша» (с. 479). Язык умолчаний и намеков, выработанный в профессионально-дружеской переписке, перекочевал в письма собственно литературные. В «Ливонских письмах» Булгарин, намекая на историю с неудовлетворенными жалобами Греча на обер-полицмейстера С. А. Кокошкина (из-за ареста А. Н. Греча), обращался к своему соредактору: «Вот мы снова на руле нашей утлой ладьи! Вполне доверяю твоему искусству и опытности, но грунт на дне нашего моря изменчив <…> Встречая в плавании ластовые суда с огромным грузом мусора, не задевай их, они тяжело нагружены, следовательно, имеют вес и могут повредить нашей легкой ладье. Бывало, встречаясь с ними, мы кричали весело: “Посторонись, мусор!” А теперь советую самому посторониться»23. Намек был услышан – и Булгарин получил через Дубельта выговор от А. Ф. Орлова.