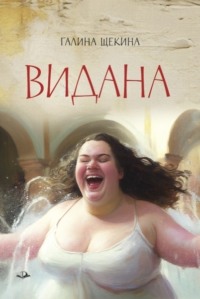

Loe raamatut: «Видана»

© Щекина Г. А., 2024

© Издательство «Родники», 2024

© Оформление. Издательство «Родники», 2024

Ира, Гера, Шура

Душ шумит! Вода летит на пол, спины, от них – на стены и от стен – брызги в разные стороны. Слава богу, конец смены. Из этих столбов водяного тумана, как из водопада, Верочка говорит мечтательно про топ.

– Сделаю топ из этого оранжевого и буду как настурция.

– А мне из чего сделать топ? – мылится Шура.

– Тебе, Шурочка, никак. У тебя фигуры нет.

– Это у тебя ничего нет, а у меня всего полно!

– Так ведь грудь не стоит же…

– Так – нет, а вот так… – Шура резко наклонилась. Хохот грохнул на всю раздевалку. А Шура бормочет: «Двое детей, да сам третий, да и грудь им не такая…»

Сам третий у Шуры уехал на север, завербовался. Поэтому у нее проснулось самолюбие свободной женщины, и она еще за себя постоит. Постылый хвост обрежет, сделает косую прядь на щеку, как в тридцатые годы, а синий крепдешин в белый горох уже есть! Куда там Верочке с топом!

Мы тогда, конечно, не подозревали, что из этой свободы выйдет. А вышло вот что. Шура работала контролером ОТК с нашей Верочкой в одном цехе. И вот как-то раз привезли на завод арбузы по десять копеек за кило (в тех местах – дело обычное). Все и набрали по мешку, да не по одному. Забитые конторские девицы вроде нас маялись со своими мешками у ворот, клянчили попутку. Тем временем набежали тучи, сразу запылило и полезло в глаза. Так захотелось домой, что бросили бы эти арбузы. Мы оглянуться не успели, как Шурины мешки забухали в чей-то мотоцикл с прицепом. Она только лоб косынкой вытерла, нам подмигнула да пошла пешком за ревущим мотоциклом. Вид у нее был довольный, не то что у нас. Мы уже в потемках таскали свои арбузы, причем намокли. А Шурочка еще до дождя сбегала в город за картошкой, в погреб за солеными синенькими и помидорами по-армянски. Ох, как на Кубани все это умеют! А бутылка была.

Мотоциклист явно не стремился уходить. Спустил часть арбузов в погреб, умылся под шлангом. Шура дала ему полотенце, а он, глянув так снизу – дочерна загорелый, только волосы выгорели, а глаза серые, холодные, как лед: «Звать Маратом». Она вроде дрогнула, но ничего, не сдавалась. Свободная женщина!

Дети Ира и Гера были дома, глазели и шептались. Они взяли миску с холодной картошкой и тающим куском масла, выкатили себе арбуз – и на веранду. Когда глаза у Шуры попривыкли, она заметила якорьки на руках.

– Плаваешь?

– Списан.

– За что же?

– За то самое.

– А-а. И что дальше будешь делать?

– Что и раньше – деньги зарабатывать.

– Где?

– Например, в баре.

– Ну, зарабатывают на заводе, в баре воруют. Одну кружку не дольешь, другую.

– А зато потом сразу кружку денег! – и он захохотал.

– С такими-то глазами… – но спохватилась.

Красота – понятие растяжимое, но одно было ясно: такой своего не упустит. И по Шуре это было видно на следующий же день! Вся свежая, затуманенная, рот рдел невыносимо, влажные глаза прятала, ямочки выдавали. Брак, естественно, пропустила. Пока решался вопрос с баром, товарищ чинил частникам машины, потому что был неплохой механик, греб деньги, которыми и сорил. Для этого он с треском и шиком подкатывал к проходной в самый неурочный час и вызывал Шуру. Особенно после того, как началась школа, и детей днями дома не было. А когда были, то смотрели на дядю то ли презрительно, то ли снисходительно. Не то, чтобы они с ним не разговаривали, наоборот, просто держали вежливый нейтралитет.

Цеховая раздевалка от зависти стонала. Тем временем Шура лихорадочно переодевалась и невнятно бормотала: «Ничего вы не понимаете… У него была кошмарная жизнь… Столько голодал, деньги никогда не держались, бабы раскручивали…»

– Неужели? – умирали от смеха бабы. – А костюмчик из коричневого шитья, маде ин Югославия, ведь это он в магазине сто, да и то, может, в валютном. На толкане он все двести.

– Я хоть кормлю! – сердилась Шура. – Весь погреб скормлю!

– И весь сад, и весь огород! – веселились бабы.

– И сад! И огород! – горя лицом, Шура хлопала дверью и уносилась прочь.

Каждый день мы ждали от Верочки сводок. И сводки были одна другой сказочней. Один раз Верочка пошла к Шуре обрывать сад. Пока Вера зависала на одном дереве (а ведь она довольно шустрая), товарищ Марат оборвал два. Гера с Ирой таскали и мыли банки, у Шуры кипело на двух плитах. Потом Шура стала начинять банки компотами и пятиминутками, он закатывал. И спустили в подвал двадцать банок. Вера приползла с ведром яблок уже к ночи, мы ими хрустели и стонали от зависти. И жизнь бьет ключом, и севера не надо.

А работать стал Марат в техмастерских. Какой там бар! Вскоре Верочка перешла в другой цех. Прошла зима, началась весна. Купаться мы там начинали уже в апреле, сперва на лимане, потом ездили на дальний пляж и Зеленый остров на моторке Верочкиного Саши. Море было теплое, пиво соленое, тарань душистая и слабо вяленая. От Шуриной истории мы как-то удалились. В тех местах вообще трудно жить умно. Слишком много удовольствий для тела, а голова действовать, увы, перестает. Много времени спустя мы узнали через Веру, что Марат летом ездил в колхоз, а Шуре поздно идти за направлением. И посему она стала темнеть лицом и ходить в балахонах. Что делать – удавиться или подождать – было неизвестно.

Марат приехал из колхоза счастливый, поцеловал Шуру в ухо и сказал:

– Молодец, что не сделала.

– Какая молодец! – воскликнула, наливаясь слезами, Шура. – На то лето Петя явится!

– Ну и что? Петя приедет, а ты ко мне переедешь.

– Переедешь… А дети? Куда они-то от отца поедут?

После чего Шура поехала в роддом и родила красивого белокурого мальчика, такие всегда бывают от большой любви. Что тут началось! Вера не знала, в каком цехе она уже работает, моталась туда-сюда, собирала деньги. Началось всеобщее сочувствие, все понимали, что ожидает глупую Шуру. Завком тоже порядочную сумму выделил, там был тогда председателем паренек из литейки, молодой и чуткий. Баба, которая больше всех над Шурой издевалась, достала ей импортную коляску с треугольным окном и еще накупила всякого – доверху коляску эту. При этом надо учесть, что казачки там прижимистые, зря деньги ни кидают.

Пришла к Шуре делегация. Дом чисто прибран, Шура в новом, стоящем колом, стеганом халате и с прической сидит смотрит телевизор. Увидела коляску – вскочила, руками замахала:

– Куда, зачем? Несите назад!

– Все понятно: с ума сошла от скромности.

– Лучше покажи дите. Или спит?

– Да ты посмотри, какая машина! У кого еще есть такая?

Тут Шура зажала рот, слезы горькие градом:

– Ведь оставила! Как вы не понимаете! Ос-та-ви-ла!

Делегация стала столбами, как на похоронах. Сделалось страшно.

– Да отнесите, отнесите это куда-нибудь! Ради бога!

– Ну, нет, – Зина, пожилая учетчица, как хлопнет рукой по той коляске. – Это тебе памятник будет, б… ты хорошая.

И все с топотом вышли.

На другое утро опять звонила несчастная: мол, заберите! Но ей ответили тем, что средства оприходованы, чеки приложены и все такое. Так что несите в магазин!

Надрывался где-то у чужих крохотный Маратович, дома надрывалась Шура. Скоро Петя… Что ему скажешь?.. Убьет.

И здесь одно зло потянуло за собой другое… Дети, которые долго молчали, вдруг взбунтовались. Шуре всегда казалось, что они похожи на Петю статью и нутром – смуглые, татарские, эмоциональные (сама же Шура, напротив, русая, сероглазая, словом, белая лебедь), и потому они должны бы возненавидеть «дядиного» братца. Но они от накрытой коляски отшатнулись, как от гроба. Ира сказала так:

– Его теперь кто возьмет, или он в детдоме жить будет?

– Я не знаю, – тихо сказала Шура, – я же расписалась, что разыскивать не буду.

– Его возьмет Марат, – сказал Гера. – Тебе не жалко, а ему жалко. У него никого нет.

– Мне тоже жалко… – прошелестела Шура и полезла за платком.

И тут Гера нагнулся и сказал куда-то в стену:

– Значит, ты и нас могла так не взять? И мы бы с Иркой тут у тебя не жили?

– Да вы чокнулись! – закричала Шура. – Вы же мои!

– Мы не твои, а отцовы, – сказал грубо Гера.

С этого дня они дома есть перестали. «Поешьте, – уговаривала она их. – Ведь сдохнете». – «Не сдохнем», – успокоила Ира. На третий день у них провалились глаза, и они не пошли в школу. Шура наспех оделась и побежала.

Ей, конечно, пришлось умолять всех подряд. Когда уговоры не действовали, звонила и главврачу, и заместителю. Как бы то ни было, в хорошую сторону всегда легче просить, чем в плохую. Она их меньше уговаривала, чем они ее в роддоме. Аннулировала отказ, помчалась в Дом ребенка. Там ее невежливо спросили, в каком состоянии грудь. «Сцеживала», – и залилась краской.

Наверно, в жизни могло так и не быть, но молва и Верочка утверждали, что Шура стала кормить прямо там, в приемной, не снимая пальто. Сестра несла ватку с фурацилином, но поздно: Маратович уже вцепился мертвой хваткой и покрывался сладостным потом… А потом Шура нетвердой походкой, неся охапку, пошла вон, и сестра побежала ее проводить…

Дома остывал дымный бак с кипяченой водой, а также сидели унылые Ира и Гера. Молча подошли, отогнули угол. И что оно такое, чтоб из-за него так страдать? Пожали плечами и неторопливо, даже как-то нехотя, пошли… греть борщ. Они ели медленно, как усталые взрослые люди, не кидались хлебом, не включали телевизор, не ржали…

Петя написал, что приедет летом, но все не ехал. Дети долго морились в ожидании, но потом все же уехали в пионерлагерь во вторую смену. Да и какие они заступники? Он пришел вечером, чужой и некрасивый, почему-то в бороде и усах, которые ему не шли. Пеленки заметил сразу…

Сел в прихожке на табуретку и долго курил. Вроде не курил же! Шура не знала, что говорить, и молчала, до судорог вцепившись в утюг. Думала – сразу уйдет или начнет делиться? Но он оказался не такой простой. Сходил во дворе в душ, хорошо налаженный его первым врагом. Раскрыл чемоданы, оттуда коньяк. Шура понятливая, наставила пряных солений. Крепко выпили и поели, все молча. Спавший невинным сном Валера даже не проснулся.

– Сколько ему?

– Скоро шесть.

Сходил, посмотрел:

– Так, хорошо. Пошли.

Шура за ним – как в бреду. Зашли в летнюю кухню. Он толстую дверь запер и сказал, что теперь он ее, курву, убивать будет. И выходил ее ремнем до беспамятства так, что спина надулась подушкой. Проревевшись, глянула на часы: и двадцати минут не было, а она подумала – два часа.

Ночью проснулась – Петя-изверг сидит и курит. Не курил же! И опять выходил ее, но только по-другому…

А утром пошел с импортной коляской гулять. Только раз он Шуре припомнил! Он с приятелем насчет севера говорил, мол, поезжай один, без меня. Старый стал младенцев-то качать, и этих – за глаза. Это было уже после того, как мы оттуда уехали, а Валера подрос и ходил в садик.

А как же Марат? Тот, напротив, никуда не уехал. Он купил шикарный дом на лимане и живет. Не женился.

(опубликовано впервые в газете «Красный Север» в 1989 году)

Тихо, Алфеева

Он ее окликнул на углу:

– Э-э… Алфеева, вы зачем туда? Наверное, в супермаркет?

– Да вот, овощи хотела…

– Не стоит ходить в супермаркет, дорого. Хотите, покажу овощную лавку в фургоне? Увидите, все за полцены.

– А ты что, все знаешь тут?

– Все знаю, Алфеева, это мой квадрат. А вы новенькая, вам пригодится.

– Да, я – новенькая.

– Заметно.

Алфеева вздохнула шумно и замолчала. Они шли, скрипя колесиками сумок по насыпной дорожке с гравием. Произошел ремонт тротуара. Сумки даже волоком выкручивали руки, у новенькой тем более – резина с колес слетала. Она при каждом шаге прядала ушами, ныряла головой вниз непроизвольно. Пацанская стрижка – пепельная от верха, черный затылок, – взлетала на ветру, шла веером. А вот складка у рта – значит, немолодая. Сколько ей – тридцать? Тридцать пять? Старовата. Куртка тоже пацанская, велика ей, но не рэперский заход, а бедность, сразу видно.

– Комплексовать не надо. Я подскажу. Если что, спрашивайте Хазова.

– А по имени?

– Имя довольно сложное, Пантелеймон. По фамилии лучше.

– Спасибо тебе… Хазов. Ты всегда в первую смену развозишь?

– Ага, учусь во вторую на юрфаке.

– А я тоже в первую, мне уроки делать. Мы – в третьем.

Хазов прикинул – лет девять-десять. Если в восемнадцать родила, то ничего, нестарая.

Они подошли к овощной лавке, и Алфеева быстро отоварилась – два килограмма картошки, лук, польские яблоки, квашеная капуста. Потом пошла относить, и Хазов ей слегка помог. Все-таки не одной катить сумку на пятый этаж. А потом еще подождал, пока она с чеками разобралась, на кухонном столе в тетрадочку записала.

– Спасибо тебе, Хазов. Какой ты хороший, – сдавленно прошептала Алфеева. И подумала – бывают же надежные, сильные…

А у Хазова уже была девушка – смерть фашистам. Как приедет к нему в общежитие, как положит на стол декольте – четвертый размер, да как проворкует с низким горловым смехом – ну что, типа, чем займемся? – так и вопросов больше нет. А как встанет – в рост два метра, так и вспомнишь Статую Свободы, глядя на нее снизу. О том, что девушка Хазова кроме четвертого размера владела еще интеллектом, побеждала крутых ботанов на олимпиадах по программированию, Хазов даже и не знал, не заходил разговор. Сам-то Хазов тоже за два метра, и этим все сказано. Нормальный северный житель, потомок викингов. Ну, а почему же такой эвакуатор в красной кепке попал в соцобслуживание лежачих стариков? Да потому, что неполный рабочий день. Он еще работал секретарем в райсуде. Но работать там ему не нравилось. Хазов умел быстро печатать на компе протоколы, и ему было все равно, сколько раз их надо было исправлять.

Но в суде было много лжи! Хазов смотрел узкими серыми глазами на все эти папки, сжимал тяжелые челюсти. Он хорошо понимал, что такое система. И он выбрал это как профессию. Но из суда мечтал уйти – зачем заранее обрекать себя на ненависть людей? А злоба и ненависть возникали после каждого заседания – в чью бы пользу не вынес решение судья, одна сторона всегда была несогласна, недовольна, а то и с топором возмущена, был недавно такой случай.

Алфееву он заметил в соцобслуживании потому, что рядом была биржа труда, куда она долго моталась, а потом и пришла к старикам. Он утром выходил на квадрат, а она шла на биржу. Так всю зиму. И он понял, что ее пришлют сюда – больше некуда, работы нормальной в городе нет. А у Хазова еще и родители далеко, в селе. Кто должен его кормить? Другой бы побрезговал идти на почти общественные работы, а он – нет. Искал продукты подешевле, хотя его-то какая забота чужие деньги экономить, не он в магазинах цены дорогие устанавливает, ворочал лежачих, чистил раковину, плиту, кто что попросит, тащил на себе по лестнице инвалидную коляску. Лежачие его любили, один дедушка – не умирал, тянул дождаться внука из тюрьмы – Хазова звал Пантелеймон-исцелитель. Алфеева в своей мужской куртке была просто как брошенный мокрый кот на улице. Захотелось как-то вообще. Невзирая на складку у рта.

С тех пор они стали выходить на квадрат вместе. Хазов, получив заявки, курил на улице, низко надвинув красную кепку. Алфеева часто опаздывала, пыталась обеспечить своему ребенку горячий завтрак. Ну, видимо, получалось не всегда. Она влетала, запыхавшись, хватала вызовы, свою сумку на ломаных колесах – ее больше никто не брал. Он нарочно вставал в дальний угол либо садился на лавку в сквере. Думал – будет искать? И она, повертев головой, подходила.

Нос красный от холода, глаза счастливые.

– Хааазов! Ты не ушел… – пела.

И столько было в этих простых словах удивления, благодарности – как будто он тут веник роз ей купил. Но Алфеева ни о чем таком и не думала. Она ценила участие больше роз.

А этим днем вдруг прискакала на полчаса позже, вообще вся красная и несчастная…

– Хазов, миленький. Ребенок заболел, я врача вызвала, но не знаю, как насчет больничного, не знаю. Сейчас пойду, отпрошусь…

– А позвонить никак?

– Так у меня нет мобильного. Врача соседи разрешили вызвать, а уж на работу сама иди.

Тут он на нее посмотрел вполне адресно.

– Что смотришь. Не веришь?

Он не поверил, конечно. Нонсенс. Мобила стоит ерунду. У его девушки – две, мало одной. Для работы и для при-вата – отдельно. Пожал плечами и ушел. Но внутри впилось и заныло. Попользоваться решила? Ага, сейчас, он кинется ей телефоны покупать, квадрат ее обходить. Она на что надеется? На дядю? И напрасно. Хазов так обозлился, что забыл – Алфеева же ни о чем его не просила! А он просто услышал свой внутренний голос и давай на него же и выступать. Так и пошел по квадрату, ругаясь с кем-то. А зима стояла, улыбалась, смотрела ему вслед. Она расслабилась и размякла. Зима понимала – покричит, утихнет. Тише ты, Хазов! Не отвертишься теперь.

Алфеева тоже расслабилась и размякла, она даже не усекла момент, когда, собственно, все началось. Солнца еще на полную мощь не было, но снег осел, сморщился, и все как-то побренькивало, похлюпывало. Воздух хрусталем рассыпался, сахарком хрустел. И целую-то неделю эвакуатор в красной кепке объезжал и свой участок, и чужой… А ребенок Алфеевой тем временем вышел из температуры, только кашель по ночам остался.

– Алфеева! Остановитесь.

– А? – она оглянулась и сжала губы в улыбке, еле сдерживалась. Куртка ее была расстегнута – жарко. Из-под кофты светился живот.

– Вы тогда за больничный получили?

– Как же. Мне не зачитывали его. Все мои вызовы обработаны… Спасибо тебе, честное слово! Чем я могу…

– А вот чем.

Он подумал секунду: пойдет на жертву или не пойдет?

– А поехали к родителям моим смотаемся. А?

– Так сразу? Ты с ума сошел.

– Нет, конкретно. Просили приехать, подвал перебрать. Ну, они же старые, кто им поможет.

– Ты, наверно, хочешь сказать, что… как бы мы с тобой… – Алфеева сбилась.

– Просто. Просто съездить. Ничего такого.

– А-а-а… Так я же не могу его бросить. С кем оставишь? Надо с ним.

– Поехали вместе, – он сразу пожалел ее мальчишку.

– Поехали.

«До чего простой», – вздохнул Алфеева.

Но Хазов был непростой. Просто у него была сильная воля.

На электричку она пришла с вертким третьим классом, тепло одетым, с горящими от приключения алфеевскими глазами. И с нанизанным сверху рюкзачком, на котором значилось LEXA. А может Лекса.

– Что там? – указав на рюкзак, спросил Хазов.

– Ништяки всякие – бутеры, печеньки, – радостно встрял ребенок.

– Молотком! – похвалил Хазов запасливость Алфеевой. И показал билеты на всех туда и обратно. Он вообще мало говорил. А тут разговорился.

В электричке снял с ребенка снаряжение, вынул мобилу и показал, как на кнопки жать. «Играй, а я спать буду». «Деловой», – обиделась Алфеева и почуяла себя лишней… Ей, может быть, хотелось, чтобы он обнял ее за спину или голову пристроил на ее плече. И она могла бы гордо на всех посматривать. Но он ничего никуда не пристроил, не надо забывать, это был громила, а она маленькая и щуплая, где там он будет это плечо искать. Он спал гордо, сидя, по-египетски сложив на груди руки, с красной кепкой на лице. Алфеева умирала от жары и неизвестности.

Надо же, даже не спросил, чей сын, откуда, была ли замужем, все такое. Надо же! Ему все равно! А ведь когда эта трагедия у нее случилась, она думала не жить. Сейчас даже вспомнить жутко. Тогда Алфеева, свежеиспеченный библиотекарь-архивист, распределилась в музей политических движений и чуть не стала начальником отдела за десять копеек в месяц. Вдруг у нее обмороки, один за другим. В больнице взяли кровь на сахар, и оказалось – последняя стадия диабета. Полгода вылежав в белых стенах и получив инвалидность, Алфеева простилась с карьерой политолога и пошла работать в теплицы. Инсулин колола сама. Доктор на приеме писал ей кучу рецептов, а шепотом говорил – лучше родить… Это хоть какой шанс будет выжить. И подписал ей курсовку в санаторий. Так что девушка не просто так кому попало дала, девушка предписание выполняла и приехала оттуда вполне беременная. Без деталей. Поэтому она всегда знала, что этот ребенок спас ей жизнь. Не то чтобы она сразу излечилась. Просто все вошло в рамки, совместимые с жизнью.

Алфеева посмотрела, как спаситель режется в игру на телефоне, и предложила бутер. Он съел три, «классные вкусняшки» сказал и снова принялся ловить каких-то разноцветных червяков на телефоне. Вот и хорошо. Хазов встал за три минуты до выхода, и они пошли…

Три километра до деревни – не так много. Немного вязко, но ничего. В солнечном чириканье было что-то первомайское. Они раскраснелись как из бани. В деревне стеганул дождик. Большой бревенчатый дом казался нежилым. Обычно же у входа виднеется лавка, либо чурбак, на заборе мотаются половики, на веревке, подпертой рогатиной, выстиранное белье. Здесь не было ничего. Все лысо, чисто, только старая трава и тропка. Дверь тяжелая, растворившись в полутьму сеней, включила звук. Да, это были родители, не такие здоровые, как сын, но сходные.

– Ты ли? – обнималась мать.

– Ведь погреб.

– Да все уж, без тебя, – хохотнул отец, снимая грязную робу. – Зачем ехал?

– Почтить.

– А это кто? – мать развернулась к гостям. – Семья ли, че ли?

– Типа того.

– Которая по счету? Не третья?

– Да пойдем отсюда! – дернулась Алфеева, которой не хотелось вставать в очередь.

– Стойте, говорю.

Ребенок вышел, хлопнул дверью.

– Извините, мы ошиблись. Пойдем на электричку, – она тоже двинула к дверям.

– Тихо, Алфеева. Разберемся.

Приоткрыл дверь – ребенок стоял на крыльце, отвернувшись.

– Подожди нас, друг.

Всем:

– Электрички сегодня нет. Никто никуда не пойдет. Лично я – чай ставить. Все приглашены.

– Да где ж та, высокая-то? – всплеснула руками мать. – Поди, год целый наезжала.

– Ну, а тебе что? – вступил отец. – Не нам сводить, разводить. Сымай одежу, да к столу.

Видно было, что Хазовы все упрямые.

– А вы, женщина, как вас, не уходите. Устали? С мальчонкой сам слажу. Нукось…

Вышел он. В это время Хазов и Алфеева вступили в смертельную схватку: он расстегивал на ней куртку, а она ее остервенело тянула молнию вверх, рвясь на улицу. Они кружили по сеням, дерясь и стукаясь об стену. Со стены слетели мотки провода и сетка с ульем.

– Че такое делаете, не пойму! – закричала мать.

– Подвал твой разбираем, че!

Понятно, Хазов сильный, сдавил поперек, но и она тоже не сдалась – как и юркнула из рук вниз и назад. И налетела на мать. Та ее раз – и обхватила, не растерялась.

– Держу, сынок.

И он ее отнес подальше от дверей, в комнату. Она продолжала пружинить и вырываться.

– Так связать если? – издалека крикнула мать.

– Пусти.

– Нет, не пущу, – тут ему пришлось перейти на «ты».

– Пусти, жарко.

– Вре-ееешь… Убежишь еще.

Она вся горела от возмущения, но ничего не могла сделать в тесноте его хватки. И далеко не сразу до нее дошло, что он уже не казнил, а как бы обнимал. Шарил ртом по шее, по ушам. Прислушалась, затихла. Хоть и сделала из нее жизнь неизвестно что, но она же все-таки женщина. Закинула руки ему за шею. Обниматься спиной – это дурь какая-то. Акробатический этюд. Сколько времени прошло – неясно. Они были в полном угаре. Весна плескалась, звенькала и ехидно заглядывала в форточку. Звуки шли отовсюду, отражаясь, двоясь, ленивый гавк собаки, стукот по железке и бумц-бумц – музыка от клуба. Глупая, неистребимая весна. Ах ты, котенок.

– Трудно будет с тобой, Алфеева.

– Почему это?

– Ревнивая ты очень.

– А ты! Ах ты…

– И не дерись. Поздно. Счастье уже случилось.

Она помолчала чуть и вдруг как застонала, завыла, зажав рот.

– Тихо! Тихо, Алфеева, что ты как бешеная?

– Ребееенок… Ребенок ушел, а я тут…

– Да не беги, распотрошенная, застегнись!

На крыльце его, конечно, не было. Тихо моросил дождь, вокруг дальнего фонаря желтело сияние. Она пометалась за воротами, вернулась и встала у окна.

– Ну, не реви. Всю ночь так и будешь стоять? Может, разденешься?

– Ты не поймешь, Хазов. Это не дитя, это мой спаситель. Он доверился мне, а я. А я-то сразу о нем забыла… Это мне так даром не пройдет!

Хазов это все слушал, слушал, потом встал, разделся. Снял с нее куртку, умыл под рукомойником, нагрел чайник.

– Ну-ка, сюда глянь.

В ее колких серых глазах плескался ужас. Чашка стыла, остывала.

– Э, молодежь. Помирились либо? – это вошел отец Хазов, чувствуя, что уже можно.

– Да, пап. Тебе чаю надо?

– А то нет! Не паавжнали из-за вас. А че плачете?

– Да ребенок запропал, убежал куда-то.

– А-аа. Ето не ребенок, а целый мужик, Лексой звать… Уложила его мать наверху. Нукось, мы его отпустим в ночь? Там давай, на плите лепехи мать наварнала. Да в шкапике достань, сам знаешь. Лей побольше мне. Эх, мать-то спит.

– И мне, и мне, – завеселилась Алфеева, – и побольше.

В дверях показалась заспанная мать в халате.

– А мне-то можно?

Хорошо посидели, по-человечески.

Через неделю Хазов и Алфеева с Лексой съехались. Хазов ей только на легкие вызова ходить разрешал, а к лежачим сам, их ведь ворочать надо. А у самого лежачего дедушки, который Хазова Пантелеймоном-исцелителем звал, радость – внука из тюрьмы дождался! Свиделись!

Из суда Хазов осенью ушел. Допечатал протокол по делу об убийстве дедушки ранее судимым внуком и в тот же день ушел.

А так у них все в порядке, Лекса первую четверть на пятерки окончил, девочка родилась здоровенькая, глаза серые, назвали Февронией. Да, у Алфеевой теперь есть телефон. Так что Хазов ей в любое время может позвонить и строго сказать: «Тихо ты, Хазова! Ты теперь не одна!»

Tasuta katkend on lõppenud.