Loe raamatut: «Paracosmos»

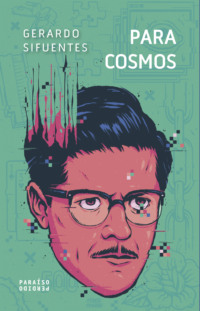

PARACOSMOS, DE GERARDO SIFUENTES

Este, más que un libro, es un universo contenido muy similar al que habitamos, solo que ligeramente distinto: una realidad ajena tan inquietante como posible. En ella conviven obsesivos lectores de la revista Duda; una invasión alienígena con desconcertantes intenciones; una especie híbrida, vegetal y humana, y las múltiples formas de vida inteligente que podrían pasar inadvertidas para nosotros en otros planetas (o en este, incluso).

Su creador, Gerardo Sifuentes, es una de las voces fundamentales de la ciencia ficción mexicana. Desde sus inicios como autor de esa estirpe cuentista, fanzinera y punk, ha llevado el género a territorios novedosos. Su exploración científica, permeada por la maravilla y la nostalgia, ha producido historias que se preguntan cómo dialogamos con los objetos, ideas y mentalidades provistos por la ciencia y la tecnología, tal y como hicieron en su momento Phillip K. Dick o J. G. Ballard, y como hacen hoy Ted Chiang o Paolo Bacigalupi. Podríamos emparentarlo con ellos o colocarle el título de autor weird, pero Sifuentes no lo necesita, pues construye esa misma conversación desde nuestro contexto (mexicano, latinoamericano) con la autonomía propia de una inteligencia flexible y asombrosa. Las historias de Paracosmos podrían estar ocurriendo ahora mismo en nuestra unidad habitacional, en la casa del vecino raro o las librerías de segunda mano llenas de revistas sobre aliens que dicen «la verdad».

«Hay gente que no se siente parte de esta realidad, y tarde o temprano descubre que nunca perteneció a este planeta, puede ser que estén perdidos o simplemente han olvidado cómo regresar a su lugar de origen», afirma una de las voces en Paracosmos. Seguramente esa idea ha resonado también dentro de tu cabeza (sí, la tuya, persona que en este instante sostiene el libro en sus manos, de mirada atenta, curiosa —y un poco paranoica, hay que decirlo— sobre el mundo), porque la obra de Gerardo Sifuentes siempre hallará a quienes están dispuestos a sospechar de aquello que hemos establecido como único y cierto, a quienes viven fascinados con la posibilidad del qué pasaría si; es decir: con la ciencia ficción, cuya lectura hoy, más que nunca, puede ayudarnos a enfrentar las distopías reales de la desinformación, la apatía y la incapacidad para imaginar el futuro.

GABRIELA DAMIÁN MIRAVETE

No somos monstruos, somos hombres

del futuro.

PHILIP K. DICK

LA RONDA DE LOS ANIMALES EN PRIMAVERA

Durante la batalla de Stalingrado hubo un edificio que ni el Ejército Rojo ni los nazis pudieron ocupar durante los doscientos días que duró el combate. El rumor entre los soldados era que en el interior de aquel lugar habitaba «el miedo». La primera vez que el teniente Alexei Stefanov y los hombres de su pelotón escucharon hablar de este asunto se encontraban a diez kilómetros del frente. La segunda vez no fue un rumor, sino un punto marcado en el plano de operaciones. Se trataba de una construcción de dos plantas que alguna vez fuera guardería para los hijos de los obreros de una fábrica de tractores. Para el alto mando era de gran importancia solucionar aquel problema y aprovechar las ventajas del fenómeno, cualquiera que estas fueran. Los combatientes que entraban en aquel sitio nunca más salían, por lo que se sospechaba de un arma química, o en el peor de los casos radiactiva. Pero lo que más inquietaba a la inteligencia soviética era que los alemanes también estaban especialmente interesados en tomar el sitio; los reportes mencionaban la presencia de altos oficiales de las SS en los alrededores y el envío de patrullas germanas que se internaron en el sitio para jamás volver.

*

Fue al investigar sobre aquel incidente perdido de la historia que me metí en este problema. Aquella cosa, sin embargo, ha empezado a diluirse con el tiempo. Cuando la visión regresa es de manera instantánea y fugaz, como un cruel y desquiciado déjà vu. La sensación vuelve durante los días feriados, cuando el silencio invade las calles en plena luz del día y me hace pensar que todos los habitantes de la ciudad han desaparecido. Me he esforzado en pensar que aquello no me sigue los pasos.

*

Todo comenzó en la terraza de uno de esos hoteles de diseñador que abundan en el centro, donde servían el rebuscado e insípido menú mexicano para turistas internacionales. Me habían presentado a un español, Iñaki Salvat, descendiente de un linaje de editores de enciclopedias y reconocido bibliófilo. Ancho de hombros, calvo, sudoroso, bigote poblado y de risa nerviosa, él mismo era un aficionado a la Segunda Guerra Mundial y buscaba a alguien que encontrara artefactos y parafernalia nacional relacionados con el tema. De inmediato capté su idea, al ser yo mismo un seguidor del asunto. Nuestra animada conversación giró en torno a aquella subcultura tan extendida y el especial énfasis que esta tenía en España —fomentada en parte por aquella famosa enciclopedia que su familia había editado en décadas pasadas, y cuyos fascículos aún se podían encontrar en librerías de viejo en todo México—. Cada quien tenía su propio tema, episodio y general favorito: las SS, la batalla de Kursk y Rommel en el caso de Iñaki; en contraste, la Batalla de Inglaterra, el frente del Pacífico y McArthur eran mi deleite. Tras tomarnos varios tequilas, animados por la conversación, Iñaki me mostró en la pantalla de su laptop cuál era su verdadero objetivo. Era una fotografía que mostraba a los hombres del pelotón de un tal teniente Stefanov, aquel que a decir de Iñaki pudo enfrentar a «el miedo». Creí recordar aquel episodio, pero no del todo. La imagen en blanco y negro mostraba a un grupo de soldados rusos curtidos por la brutalidad de la batalla. Era difícil creer que entonces ninguno rebasaba los veinte años, a excepción de un sujeto canoso, cuyo uniforme de oficial le quedaba muy ajustado. Entre ellos había una mujer. En la segunda fotografía que me enseñó estaban dos de aquellos muchachos fumándose un cigarrillo; uno vestía un primitivo traje contra radiaciones; hoy cualquiera pensaría que se trata de un astronauta. Este sujeto en específico, de acuerdo con el propio Iñaki, formaba parte de una brigada de físicos de la Universidad de Moscú enviados para resolver el misterio del edificio encantado. Al fondo de la imagen, según había escrito Nadezhda Savitskaya —sargento fotógrafo del Ejército Rojo, y quien había tomado la imagen—, estaba el lugar donde se encontraba «el miedo» de Stalingrado. La descripción, fecha y nombre del autor estaban escritos de su propio puño y letra en caracteres cirílicos en la parte posterior de la imagen, también escaneada. Estas eran las únicas pruebas que se tenían de la existencia de aquel lugar y la misión de reconocimiento que se llevó a cabo; por lo demás, solo se trataba de una oscura leyenda que circuló en el frente oriental durante la Gran Guerra, y persistió un par de décadas, desvaneciéndose conforme civiles y veteranos del conflicto se olvidaban de aquella época, envejecían y morían.

*

Poco a poco, al reconstruir aquella anécdota en voz de Iñaki, esta comenzó a sonarme familiar de alguna manera. Estaba casi seguro que había sido publicada en la revista DUDA, cuyo lema «Lo increíble es verdad» amparaba infinidad de temas sensacionales ilustrados en formato de historieta, unos más peculiares que otros. Cuando era adolescente, devoré una variedad de reportajes sobre encuentros con extraterrestres, civilizaciones perdidas, sociedades secretas, conspiraciones y máquinas propuestas por gente que quería mejorar la vida del hombre. Las desbordadas teorías y artículos publicados semanalmente alimentaron mi imaginación, y fueron una de las razones que definieron en mi persona el gusto por la lectura. Sus reportajes sobre criptozoología llamaron poderosamente mi atención, sobre todo uno titulado «La gran oleada de monstruos de 1978». Me dediqué entonces a dibujar toda clase de criaturas extrañas en las libretas del colegio, entidades acompañadas de breves descripciones acerca de sus hábitos y sitios donde supuestamente se les había visto. Acumulé tal cantidad de dibujos, que llegué a editar una pequeña revista en fotocopias que distribuí entre mis compañeros de clase. En mi condición de hijo único aquellos bestiarios se convirtieron en un refugio, y posteriormente en una obsesión que persistió a lo largo del tiempo, fomentándola con cientos de historietas, películas y novelas de fantasía y ciencia ficción que consumí como un auténtico vicio.

*

—Hubo una época —decía Iñaki, mientras sudaba copiosamente al tiempo que se servía otro tequila— en la que todo fue posible en las revistas. Se especulaba sobre todo y se desconfiaba de todos. No menos que ahora pero estaban un poco más paranoicos. Los masones, los iluminati y alienígenas estaban bien metidos en la cabeza de las personas. A nadie le importaba si era verdad, en aquellos años lo importante era tener una sospecha como respuesta para todo. «El miedo» de Stalingrado es una de esas sospechas que se quedaron por allí, al acecho. Consígueme esa revista que dices, o si encuentras un libro o algo que hable de eso te lo compro en dólares, cinco cifras.

—¿Y qué tal en Rusia?

—Sí, sí, sí, claro, joder, ahí empecé hace casi veinte años, pero ya nadie sabe un coño. Ya soborné a todos los funcionarios del museo Volvogrado, desde el director hasta los bodegueros, se revisaron los 120 mil contenedores que tienen llenos de armas, documentos, uniformes, fotografías, y nada, cero. Tengo otro agente siguiendo pistas. Me llama cada mes, pero sigue sin saber algo nuevo. Él fue quien me consiguió estas fotos, de un archivo del ejército que iban a tirar a la basura. Se tardó como cinco años en encontrarlas, y ya entrevistó a mucha gente. Demasiada. Un rumor por ahí, otro por allá. Esta semana hablará con un veterano que quiere decirle algo sobre un mural, creo saber lo que es, pero prefiero confirmarlo. Te juro que casi me rindo, pero no pierdo la esperanza, ya invertí mucho en esto. Mañana salgo a Estados Unidos. Un profesor de Historia me contó que conoció a un inmigrante que pudo o no estar en la batalla que dice tener pruebas, a saber.

—Esto es como un rompecabezas.

*

Según la reconstrucción de los hechos a partir de testimonios dispersos, los miembros del pelotón de Stefanov tenían como misión escoltar a los físicos soviéticos, algunos de estos enfundados en aquellos trajes tan extraños que se mostraban en las fotografías. Pero su misión terminó mucho antes de rodear la casa de «el miedo»: una andada de morteros acabó con la mitad de los soldados rojos en segundos. Dentro de la confusión del momento y el denso humo, el teniente alcanzó a cubrirse dentro del primer boquete que encontró en una pared. Al cesar las explosiones y los disparos subsecuentes se quedó inmóvil, acurrucado en un rincón, aferrando su rifle. Lloró por su familia muerta, y con este recuerdo poco a poco la rabia se apoderó de él. Fue el prolongado silencio lo que le incomodó. Ni un solo tiro o los motores de algún tanque o bombardero. Solo prevalecía el olor a descomposición, ceniza y pólvora al que se había acostumbrado. Los cadáveres de sus compañeros y algunos alemanes yacían dispersos y mutilados a su alrededor. Fue en un instante de lucidez cuando comprendió dónde estaba escondido.

*

Los viejos bibliotecarios se horrorizan con quienes no usamos guantes de algodón para manipular documentos antiguos. No saben que aquella medida anacrónica solo contamina y desgasta más el papel. En cambio cuando revisas entre pilas de libros y revistas viejos es necesario ponerse guantes de látex, como si estuvieras en una escena del crimen. Si no lo hicieras, terminarías con los dedos embadurnados de ese cochambre tan peculiar que te impregna el papel almacenado.

Si bien en mi estudio tenía toda la colección de DUDA debidamente encuadernada, al consultarla descubrí que el supuesto artículo no se encontraba entre sus páginas. Revisé desde el emblemático primer número de 1971 hasta la última edición de 1985, pero sin resultados. La base de datos de revistas académicas nacionales y bibliotecas tampoco rindió frutos. Una serie de visitas a los círculos de aficionados a la Segunda Guerra, entre los que se contaban coleccionistas de uniformes alemanes y constructores de modelos de armamento a escala, tampoco dieron señas de conocer el asunto. Entonces me di a la tarea de recorrer las docenas de librerías y bazares de usado repartidos por el país, los cuales constituían mi rutina habitual para localizar pedidos de mis clientes, nacionales e internacionales, inmersos en la retromodernidad. A sugerencia de mi anticuario de cabecera, Luis «Vinagrillo» Ramírez, viajé a Hidalgo para internarme en lo más recóndito del inmenso mercado de San Judas, donde pasé poco más de una semana hurgando entre sus grandes montoneras de papel impreso acumuladas por décadas, algunas ocupando bodegas enteras a la espera de ser rehabilitadas, siempre en peligro de incendiarse. Mi espalda empezó a resentir el esfuerzo constante de la clasificación arqueológica de papel impreso, y mis dudas respecto a la veracidad de la historia de Iñaki se acentuaron. Si en Rusia no había encontrado referencias suficientes, quizá lo único que alimentaba la obsesión de mi cliente era uno de esos fantasmas de la memoria, aquellos recuerdos que nunca fueron. Como decía «Vinagrillo», suele pasar que cuando uno vuelve a ver una película o leer un libro que recordaba haber disfrutado cuando niño o adolescente se lleva una gran decepción, porque la trama ya no resulta tan entretenida como se creía, la historia es más breve, diálogos o escenas que uno recordaba no están incluidos porque simplemente estos nunca estuvieron allí, e incluso hasta el final es diferente. La película o el libro que se había anidado en la cabeza resultaba una quimera de la nostalgia, que se desintegraba al ser expuesta a la luz de la realidad.

El último día que pasé en el mercado de San Judas, caminé por un barrio aledaño en busca de un taxi para retirarme al hotel donde me hospedaba. Perdí la noción del tiempo al enfrascarme en mis reflexiones sobre el objeto de mi investigación. Todavía paseaban por mi mente los miles de textos abandonados entre los que había excavado: tesis para licenciatura, libros escolares, manuales técnicos, guías de superación personal, best sellers de temporada e infinidad de revistas. Con el tiempo y la experiencia, clasificarlos a destajo se volvía un proceso automatizado, bastaba con atisbar por milésimas de segundo la portada u hojear rápidamente un texto que pareciera sospechoso para conocer su interior y descartarlo. Pensaba en ello cuando sin darme cuenta me encontré completamente solo en una calle. Caminé varias cuadras desorientado, en medio de solares baldíos y lo que suponía eran viejos almacenes de paredes grises. Escuché a los lejos una ráfaga de disparos y el rechinar de llantas de automóvil, tras lo cual no percibí ninguna otra clase de ruido o movimiento. La angustia se acentuó cuando una gigantesca nube de tormenta empezó a cernirse sobre la zona, que en poco tiempo bloqueó la luz solar. No se escuchaba el rumor del viento, el único sonido era el de mis propios pasos. Tras intentar en vano hacer llamadas por el teléfono celular, decidí acelerar el paso, impulsado por un primitivo instinto de supervivencia, sin saber exactamente de qué escapaba. Me sentía observado a la distancia, como si los famosos francotiradores de Stalingrado me siguieran tras sus miras telescópicas.

*

La guardería le pareció al teniente Stefanov como cualquier otro edificio derruido de la ciudad. Lo que le llamó la atención fue un mural descarapelado que mostraba a varios animales caricaturizados, seguramente donde había sido la sala de juegos principal. Cinco criaturas peludas bailaban tomadas de la mano alrededor de un par de niños que aplaudían, cuyos rostros apenas se podían apreciar por el deterioro de la pintura. Una de las bestias, lo que creyó era un perro, derramaba sangre de su hocico, o esa fue la impresión que tuvo. Registró las dos plantas del sitio según el procedimiento que tantas veces había repetido, sin dejar de encañonar su rifle al frente. Pero al llegar a las escaleras del sótano se detuvo en seco. El nido de «el miedo» lo esperaba. Stefanov llegó a contar a sus dos hijos que solo se asomó por unos instantes. Aquello le pareció tan raro y espeluznante que apenas pudo esbozar una débil y triste sonrisa como reacción. Al salir del edificio, según se decía entre los soldados, caminó con la mirada perdida unos cuantos metros. Fue interceptado por un teniente que le gritaba órdenes histéricas y observaba con los ojos desorbitados. Pero Stefanov no escuchaba: había quedado sordo. Fueron pocos segundos los que el sargento se mantuvo así. Como impulsado por una fuerza desconocida, cargó su rifle y comenzó a disparar hacia los puestos enemigos. El resto de la crónica se puede leer en un ejemplar del periódico Estrella Roja, donde se narra la historia del héroe que no solo había tomado un edificio él solo, sino acabó con más de diez soldados alemanes en unos instantes, algunos de estos con sus propias manos —sin mencionar por supuesto que a varios los mató destrozándoles la garganta a mordidas, y fueron necesarios cuatro hombres para contenerlo y evitar que hiciera lo mismo con sus propios camaradas—. Stefanov fue condecorado y dado de baja por motivos médicos. La batalla y la guerra terminaron para él aquel mismo día. Según se contaba, para que el edificio dejara de ejercer su maldición fue incendiado y demolido hasta los cimientos. Una vez terminado el conflicto, durante las obras de reconstrucción se colocó encima una plancha de concreto. Ahora se supone que es parte de una gran explanada donde todos los fines de semana se monta un mercado de antigüedades. Stefanov se casó y posteriormente se retiró a una granja donde, pese a la realidad soviética, fue relativamente feliz; había sobrevivido a la Gran Guerra Patriótica y con eso fue más que suficiente. Nunca habló de lo ocurrido más que con su familia y hasta una edad muy avanzada. Nada se volvió a saber de los científicos enviados para encontrar el secreto de «el miedo», ni siquiera del destino de sus cuerpos. Unos meses antes de morir, Stefanov llegó a contarle a su hijo mayor que estos se habían ido a «un planeta similar a la Tierra».

*

Llegué a ese local con la respiración agitada. Era el único sitio abierto tras varias cuadras de recorrido. Justo cuando atravesé el umbral comenzó a llover, y el sonido del golpe de las primeras gotas contra el suelo me estremeció. Como tantos sitios en los alrededores de San Judas, se trataba de un pequeño almacén donde se vendían ropa y muebles usados. La muchacha que lo atendía, rolliza y de mirada tierna, me saludó con amabilidad. «Lo que se le ofrezca, doy precio». Sus sencillas palabras me dieron serenidad, después de un largo rato de anómalo silencio. Ella volvió su atención a una revista de espectáculos, mientras afuera se dejaba venir una gran tormenta. Husmeé entre los cachivaches que se ofrecían. En un rincón, detrás de una bicicleta fija y una cómoda de madera estilo colonial, se encontraban un par de cajas de cartón rebosantes de libros y videocasetes VHS.

Entre manuales de contabilidad y un par de novelas rosas, llamó mi atención una serie de fascículos de mecánica automotriz cuya edición no reconocí, y otros tantos de historia del arte bastante comunes en la década de 1980. Entre sus páginas encontré un cromo en papel satinado que alguien había arrancado de alguna enciclopedia para conservarlo. El pie de foto decía «La ronda de los animales en primavera. Anónimo. Rusia. Circa 1930». La fotografía en blanco y negro que exponía el enigmático mural de una estancia infantil era una de las piezas del misterio de «el miedo». El poco texto que se podía leer en unas columnas adyacentes a la imagen versaba sobre factores sociales que influyen en la educación de los niños. El golpeteo del agua se detuvo. Lo único que interrumpió el silencio fue la risilla de la chica, quien miraba con atención hacia algo indefinido en la calle.

*

Iñaki pagó más de lo que imaginé por la pieza. Sin embargo, el costo de aquel hallazgo para mí fue un insomnio crónico y un pavor ante los espacios vacíos que nunca antes había experimentado. Mi creciente fobia se activaba en cualquier lugar o circunstancia, estaba sugestionado de tal manera que a menudo me veía en situaciones que me resultaban inquietantes y una rara ansiedad se apoderaba de mí, desde encontrarme en pasillos de centros comerciales al momento de cerrar, hasta la simple visión de una fotografía que mostrara un bosque o campiña desolados.

*

—Cómo no, si los mexicanos han ido al espacio, a huevo que sí —me decía el viejo «Vinagrillo» muy convencido de una de sus tantas teorías. El calor del mediodía me sofocaba, la tierra levantada por el viento me picaba la nariz y garganta. El mercado de pulgas se extendía un par de kilómetros en los que cientos de personas hormigueaban entre ropa, herramientas, juguetes, electrodomésticos y restos de lo que alguna vez fuera parte de vidas y hogares. Cables y lavadoras, llantas y televisiones, discos y laptops, usados pero con ganas de ser útiles de nuevo, se ofrecían a precios a menudo irrisorios para cualquier clasemediero. Mi abuelo amaba estos lugares.

—Fueron a la luna, pero no regresaron, te lo juro. —Su puesto, uno de los más grandes, que incluía una bodega de mediano tamaño, se encontraba en el lado oriente del mercado, donde vendía una selección variopinta de objetos que le dejaban lo suficiente para vivir. —Eso de «el miedo» era el temor a desaparecer, ¿no? Imagínate a toda la gente de esa ciudad con la pinche psicosis diaria. Bien loco. Como ahora, más o menos, eran otros tiempos. Pero pues bueno, todo eso nomás está en tu cabeza, son recuerdos que nadie quiere. Habla con la gente. Ponte a ver la tele en chinga, prende la radio, busca el ruido de las personas. Se te pasa en unos días.

*

Aunque siempre fui enemigo de tener un televisor en casa, el consejo de «Vinagrillo» lo tomé como un remedio, así que sin pensarlo demasiado le compré un aparato de los que tenía disponibles y al llegar a casa me suscribí al servicio de cable. Desde hace unas semanas, cuando el ruido de la actividad citadina empieza a disminuir por las noches, enciendo el televisor y lo mantengo en cualquier canal con el apagado programado hasta quedar dormido, una práctica que hasta hace poco me parecía aborrecible.

Sin embargo lo que no he podido evitar son las pesadillas. En ellas escucho gritos de niños perdidos en la oscuridad. Alaridos fantasmales se degradan hasta formar una sórdida cacofonía que taladra los oídos y me obliga a despertar. Abro los ojos para verme de inmediato en el más absoluto silencio y llorar de impotencia hasta que amanece. El sueño regresa cuando percibo el pulso de la ciudad proveniente de la calle, los primeros indicios de que el mundo sigue su curso a pesar de todo, girando como los extraños animalillos alrededor de la pareja de niños soviéticos, a la espera de algún evento inesperado, una guerra, un desastre o epidemia que interrumpa súbitamente la cotidianidad y reduzca nuestro mundo al silencio.

Tasuta katkend on lõppenud.