Loe raamatut: «Aufmarsch der Republikfeinde»

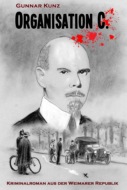

Gunnar Kunz

Aufmarsch der Republikfeinde

Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis

Titel

Aufmarsch der Republikfeinde

Prolog

1.

2.

3.

Nachwort

Empfehlenswerte Literatur

Weitere Bücher aus der Serie:

Impressum neobooks

Aufmarsch der Republikfeinde

Kriminalroman aus der Weimarer Republik

von Gunnar Kunz

Impressum:

Copyright 2022 by Gunnar Kunz, Berlin

Tel. 030 695 095 76

E-Mail über www.gunnarkunz.de

Alle Rechte vorbehalten

Einbandgestaltung: Rannug

Dieses E-Book, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne Zustimmung des Autors nicht vervielfältigt, wieder verkauft oder weitergegeben werden. Danke, dass Sie die Arbeit des Autors respektieren!

Prolog

Wenn Franz Hasler etwas konnte, dann sich verstellen. Die ersten Monate im Knast hatte er noch getobt und versucht, dem Mann, dem er seinen lebenslänglichen Aufenthalt hier zu verdanken hatte, etwas am Zeug zu flicken. Aber das hatte ihm nichts als Ärger eingebracht. Deshalb war er zum friedlichen Lamm mutiert. Arbeitete fleißig in der Druckerei. Machte keinen Ärger. War höflich zu den Aufsichtsbeamten, die ihn dafür anständig behandelten. Selbst der Direktor hatte sich schon mal lobend über ihn geäußert. Aber im Inneren dachte Franz immer bloß an den Mann, der ihn reingelegt hatte. Gregor. Gregor Lilienthal.

Franz biss die Zähne zusammen, bis sie knirschten. Der Name stand in blutroten Lettern vor seinem geistigen Auge. Während er seine Runden im Hof drehte und sich zwang, seinem Gesicht einen gleichmütigen Ausdruck zu geben, malte er sich aus, was er ihm antun würde, wenn er ihn in die Finger bekam. Die Knochen brechen. Blutig schlagen. Zum Krüppel schießen. Mit bloßen Händen erwürgen, bis er blau anlief. Ah, aber vorher … Vorher sollte er leiden. Franz wusste auch schon, wie.

Über drei Jahre hatte er Zeit gehabt, sich einen Plan auszudenken. Jeden einzelnen dieser Tage hatte er daran gefeilt, Details hinzugefügt, verbessert. Und sich vorgestellt, wie Gregor die Hölle auf Erden erlitt. Es hieß, er liebte seine kleine Tochter abgöttisch. Tja, Gregor. Jeder hat seine Achillesferse.

Franz zwang seine geballten Fäuste, sich zu öffnen. Es war unabdingbar, dass er den äußeren Schein wahrte. Er lächelte dem Wärter zu, an dem er vorüberging, und tat, als genösse er die Sonne.

Sechsundneunzig Tage noch. Bis Lutz aus dem Knast entlassen wurde. Lutz würde ihm helfen. Er hatte ihm bereits eine entsprechende Nachricht zukommen lassen. Die Details seines Ausbruchs standen fest. Franz konnte es kaum erwarten. Sechsundneunzig Tage noch würde er den Arschlöchern hier den Friedlichen vorspielen. Dann war Schluss. Dann würde das Lamm seine Fangzähne zeigen.

Abel kam auf ihn zugeschlendert. Na endlich! Franz blieb stehen, bis der andere bei ihm war, und tat, als mache er eine Bemerkung übers Wetter.

Etwas wechselte den Besitzer.

Franz spürte ein Fläschchen. Rizinusöl. Unverfänglich, selbst wenn sie seine Zelle durchsuchten, was schon lange nicht mehr vorgekommen war. Weil er ja als Mustergefangener galt. Im Zweifelsfall konnte er immer sagen, er hätte das quietschende Bettgestell ölen wollen.

Den Strick und die Lampe würde er erst kurz vor dem Ausbruch anfertigen. Etwas zum Beschweren brauchte er noch. Na, das würde sich finden. Im Zweifel konnte Abel Kröger helfen. Wegen seiner guten Führung war er zum Kalfaktor ernannt worden, und als solcher hatte er Zugang zu allen möglichen Sachen. Abel war gelernter Einbrecher. Ein Virtuose mit seinen Händen. Mit nichts als den Zinken von Brotgabeln konnte er Türen öffnen. Auch hier drin.

Die beiden Männer schlenderten nebeneinander über den Hof.

»Was ist mit den Irren?«, flüsterte Franz.

»Schon organisiert. Ich kenne den richtigen Mann. Er schuldet mir was.« Abel warf ihm einen Seitenblick zu. »Du ebenfalls, vergiss das nicht.«

»Keine Sorge, das werde ich nicht.« Weil Abel ihn weiter ansah, tat Franz ihm den Gefallen und führte aus: »Ich gehe zu deiner Frau und rede dem Kerl, der sie und deinen Sohn aus der Wohnung werfen will, zu. Mach dir keinen Kopf. Die Sache ist so gut wie erledigt.«

Abel nickte befriedigt.

Dummkopf! Franz hatte nicht eine Sekunde vor, sein Versprechen zu halten. Tatsächlich hatte er die Adresse von Abels Frau schon wieder vergessen. Alles, was er wollte, war, Gregor in seine Hände zu bekommen. Es ihm heimzuzahlen. Ihm jede Sekunde in Moabit mit Zins und Zinseszins zu vergelten.

Leiden sollst du, Gregor, leiden! Erfreu dich an deiner Tochter, so lange du noch kannst. Sechsundneunzig Tage. Mehr bleiben dir nicht.

1.

Donnerstag, 2. April – Montag, 1. Juni 1931

Berlin S. arbeitet, Berlin N. jeht uff Arbeet, Berlin O. schuftet, Berlin W. hat zu tun.

Kurt Tucholsky alias Peter Panter

1

»Mama, guck, der Elch macht Pipi«, kicherte Lissi.

Diana lachte.

Hendrik musste ebenfalls grinsen. Er hob die Tochter seines Bruders hoch, damit sie über die Gitterstäbe sehen konnte. In drei Monaten wurde sie drei Jahre alt, dabei kam es ihm so vor, als hätte er eben erst miterlebt, wie sie selbstständig zu laufen lernte. Lissi war ein aufgewecktes Kind. Sie malte und tanzte gern, besaß eine überbordende Fantasie und konnte sich bereits allein an- und ausziehen. Mit ihrem Dreirad sauste sie wie ein Wirbelwind durch die elterliche Wohnung und begeisterte sich für Schattenspiele mit den Händen. Es war das erste Mal, dass sie mit ihr im Zoo waren. Die Schneehasen hatten es ihr besonders angetan. Die erwachsenen Besucher hingegen lockten vor allem die jungen Elche, die im vergangenen Jahr aus Schweden und Finnland eingekauft worden waren.

»Als er klein war, hat der Elch aus der Flasche getrunken, genau wie du«, sagte Diana zu ihrer Tochter.

»Warum?«

»Ich nehme an, seine Mama war gestorben. Und wenn der Bauer ihm nicht geholfen hätte, wäre der kleine Elch auch gestorben.«

In puncto Kleidung hatte sich Diana wieder mal selbst übertroffen. Sie trug eine Hose, wie es die diesjährige Mode propagierte, und eine Herrenjacke, dazu allerdings hochhackige Schuhe aus Schlangenhaut. Für die eine oder andere Besucherin des Zoos war sie die eigentliche Attraktion, den Blicken nach zu urteilen.

Hendrik setzte Lissi ab, die ihre Mutter mit Fragen über den Elch bestürmte, und beobachtete Diana. Sie hielt sich gut, obwohl sie immer noch um ihren Bruder trauerte. Aktivitäten wie der Besuch des Zoos halfen ihr, ein Stück weit ihre Unbeschwertheit zurückzugewinnen.

Nicht nur ihr. Auch Hendrik war froh, wenigstens für einen Moment den politischen Ränkespielen zu entkommen, die die Republik in Atem hielten. Gestern war durch einen Misstrauensantrag der thüringische Innenminister Wilhelm Frick gestürzt worden, der erste nationalsozialistische Landesminister. Auch Hitlers persönliches Erscheinen hatte den Sturz nicht verhindern können. Die Volkspartei, die die Regierungsbeteiligung der Nazis möglich gemacht hatte und mit Frick einen Mann tolerierte, der am Hitlerputsch von 1923 beteiligt und anschließend zu fünfzehn Monaten Festungshaft verurteilt worden war, hatte offenbar genug von Fricks Versuchen, die Verwaltung des Landes mit Parteifreunden zu durchsetzen. Nicht länger konnten die Nazis damit prahlen, Thüringen sei ihre Hochburg, zumal auch ihr Staatsrat Willy Marschler mit unter die Räder geraten war. Nun blieb den Nationalsozialisten nur noch Innenminister Anton Franzen in Braunschweig. Das musste bitter für Hitler sein. Schließlich verdankte die NSDAP ihren überwältigenden Wahlerfolg im letzten Jahr – von zwölf auf hundertsieben Abgeordnete und damit zweitstärkste Fraktion im Reichstag – nicht zuletzt der thüringischen Machtposition.

Und das war nicht der einzige Rückschlag, den Hitler hinnehmen musste. Der schwelende Konflikt zwischen der Partei und ihrem Schlägertrupp war ebenfalls gestern explodiert. Den zumeist arbeitslosen Männern der SA, die es mit dem Sozialismus im Nationalsozialismus ernster meinten als Hitler, war die Legalitätspolitik der Parteiführung ein Dorn im Auge. Hitler hatte von seinen Leuten Gehorsam gegenüber der Notverordnung zur Bekämpfung politischer Ausschreitungen und damit Verzicht auf Straßenschlachten gefordert – zweifellos wollte er die noch zarte Zusammenarbeit mit Reichswehr und Industrie nicht gefährden, ebenso wenig die wachsenden politischen Erfolge der NSDAP und damit die Chance, auf legalem Wege an die Macht zu gelangen. Nicht zuletzt hatte er wohl aus seinem gescheiterten Putsch von 1923 die Lehre gezogen, dass der offene Kampf gegen den Staat aussichtslos sei. Doch die Berliner SA war nicht bereit, den »revolutionären Idealen«, sprich: Putschträumen und Gewalttätigkeiten abzuschwören. Abgesehen davon ärgerten sie sich darüber, dass ihnen oft nicht mal Geld für Stiefel und Ausrüstungsgegenständen zur Verfügung stand, während sie gleichzeitig mit ihren Mitgliedsbeiträgen das »Braune Haus«, die protzige Münchner Parteizentrale, finanzieren mussten.

Gestern hatte Ernst Röhm, Duzfreund Hitlers, ehemaliger Offizier in der bolivianischen Armee und seit Januar Chef der Sturmabteilung, auf Hitlers Befehl hin Walther Stennes, dem die SA in Norddeutschland unterstand, abgesetzt und an seiner Stelle den wegen Fememordes zum Tode verurteilten, später begnadigten Paul Schulz ernannt. Doch Stennes und seine Leute verweigerten Hitler den Gehorsam und hielten das Parteigebäude in Berlin besetzt. Hitler hatte nun seinem Gauleiter Goebbels eine Generalvollmacht zur Säuberung der Partei erteilt. Was besonders brisant war, da Stennes letzten Endes nur Goebbels' Politik der Konfrontation umsetzte und die beiden durchaus als Vertraute bezeichnet werden konnten. Es sah also insgesamt nicht gut aus für die Nazis. Daraus allerdings auf die Götzendämmerung des Nationalsozialismus zu schließen, wie es die Berliner Morgenpost tat, hielt Hendrik für verfrüht.

Zumal Hitler nicht allein stand und die »nationale Opposition« sämtliche Kräfte gegen die Demokratie mobilisierte. Im Frühjahr hatte der Stahlhelm ein Volksbegehren für die sofortige Auflösung des preußischen Landtags eingeleitet. Hitler-Anhänger unter den Steuerbeamten erklärten öffentlich, »von der Propaganda des Wortes zur Propaganda der Tat« überzugehen und bei der Eintreibung von Steuern absichtlich zu versagen. Im März hatte ein nationalsozialistischer Polizeibeamter in Hamburg versucht, einen Regierungsrat zu erschießen, außerdem waren ein kommunistischer Abgeordneter im Autobus erschossen und mehrere Unbeteiligte dabei verletzt worden. Und Joseph Goebbels hatte im Reichstag gedroht, was die Nazis, einmal an der Macht, mit dieser Macht anfangen würden, das sei ihre Sache.

»Wo is’ das, wo die Elche wohnen?«, wollte Lissi wissen.

»In Finnland«, antwortete Diana.

»Wo is’ das?«

»Weit weg.«

»Wo Papa arbeitet?«

»Viel weiter.«

»Wo Onkel Hendrik wohnt?«

»Noch viel weiter. Die Menschen sprechen da anders als wir. Und im Winter ist es lange dunkel, und im Sommer geht die Sonne nie unter.«

»Sind die Kinder dann die ganze Nacht auf?«

Hendrik schmunzelte. Er war froh über diesen Ausflug. Die Tochter seines Bruders schaffte es jedes Mal, ihn auf andere Gedanken zu bringen und von seinen privaten Sorgen abzulenken. Er sah dem Beginn des kommenden Semesters nämlich nicht gerade mit Begeisterung entgegen, da der nationalsozialistische Studentenbund angekündigt hatte, seinen Vorlesungen »leidenschaftliche Besuche« abzustatten. Wie sollte er mit Menschen, die es vorzogen, mit der Faust zu diskutieren, über Philosophie sprechen? Wie sollte er Menschen, deren Moral sich darin erschöpfte, hohle Phrasen zu skandieren, während sie ihren finstersten Trieben freien Lauf ließen, etwas über ethisches Verhalten beibringen? Das Universitätswesen kam ihm mehr und mehr sinnlos vor. Montaigne hatte schon recht: Wir mühen uns nur, das Gedächtnis vollzustopfen, Verstand und Gewissen jedoch lassen wir leer.

»Ich will zu den Schneehäschen«, sagte Lissi.

»Die hast du doch schon gesehen, Schatz«, erwiderte Diana. »Es wird auch langsam Zeit zu gehen. Wollen wir Papa abholen?«

Ein Leuchten überzog Lissis Gesicht. »Bei der Polizei«, sagte sie. Und dann zu Hendrik: »Papa ist bei der Polizei.«

»Wirklich?«, tat Hendrik erstaunt.

Lissi nickte.

Hendrik wandte sich Diana zu. »Um diese Zeit?«, fragte er, denn es war noch nicht mal Mittag.

»Gregor hat gerade einen Fall abgeschlossen und die letzten Tage Überstunden gemacht. Er hat mir versprochen, dass er heute früher nach Hause kommt und sich mal richtig ausschläft.«

Also verließen sie den Zoo und begaben sich zum Polizeipräsidium am Alexanderplatz.

Gregor saß an seinem Schreibtisch und studierte eine Akte. Lissi rannte sofort zu ihm und warf sich in seine Arme. »Wir waren bei den Schneehäschen«, rief sie. »Und … und… und in Finnland müssen die Kinder nie ins Bett.«

»Ist das so?«, meinte Gregor und hob seine Tochter hoch. »Hallo, kleine Maus!«, sagte er.

»Ich bin keine Maus.«

»Nein? Was dann?«

»Ich bin ein Tiger.« Sie formte ihre Hände zu Krallen und fauchte.

»Mein Mäusetiger.« Gregor pustete in ihre Halsbeuge, was sie zum Kichern brachte, warf sie in die Luft und fing sie wieder auf. Dann erhob er sich und setzte sie auf seine Schultern. »Ich bin gerade fertig mit meinem Bericht«, sagte er zu Diana und Hendrik. »Muss nur noch ein paar Akten verstauen, dann komme ich mit.«

»Was sagst du zu dem neuesten Drama bei den Nazis?«, wollte Hendrik wissen, während sich sein Bruder mit Lissi auf der Schulter an einem Aktenschrank zu schaffen machte.

»Über Frick haben wir unter den Kollegen oft diskutiert. Er hat versucht, durch eine entsprechende Personalpolitik die thüringische Polizei unter nationalsozialistische Kontrolle zu bringen. Höchste Zeit, dass er aus dem Landtag fliegt. Was Berlin betrifft – die Entwicklung war zu erwarten. Stennes ist ja kein Unbekannter. Schon als er noch bei der Berliner Sicherheitspolizei war, galt er als Heißsporn, dem Recht und Ordnung gleichgültig ist. Beim Kapp-Putsch ist er umgehend zu den Putschisten übergelaufen und hat in eine friedlich demonstrierende Volksmenge schießen lassen. Später gehörte er der Schwarzen Reichswehr an.« Gregor schloss den Schrank und kehrte zurück, um seinen Schreibtisch aufzuräumen.

»Glaubst du, die Machtkämpfe in der Partei sind der Anfang vom Ende der Nazis?«, wollte Diana wissen.

Gregor schüttelte den Kopf. »Die SA, das sind alles arme Schlucker. Hitler ist der, der das Geld ranschafft. Glaub mir, der hat seinen Laden fest im Griff, auch wenn es hier und da Probleme gibt. – So, fertig.« Er nahm Lissi von der Schulter, setzte sie ab und verschloss die Schreibtischschublade.

In diesem Moment kam Kriminalrat Gennat herein. »Ah, wie ich sehe, ist Ihr privates Mordkommando vollzählig versammelt«, schmunzelte er. »Einschließlich der jüngsten Ermittlerin.« Er zwinkerte Lissi zu, die sich hinter ihrem Vater versteckte. Obwohl sie den Kriminalrat mochte, war ihr seine massige Gestalt doch nicht geheuer.

Hendrik war die Bemerkung peinlich, aber Diana schien sie als Lob aufzufassen, denn sie lächelte.

Gennat wandte sich an Gregor. »Eben kam die Meldung rein, dass Leopold Debus, der Direktor der Spreewolle, erhängt aufgefunden wurde.«

»Der Wollbaron?«

»Ja. Möglicherweise Selbstmord. Ich nehme es an, er wäre ja weiß Gott nicht der Erste. Aber wir müssen es genau wissen. Fahren Sie hin und finden Sie es heraus.«

»Ich wollte eigentlich nach Hause«, erwiderte Gregor. »Ich hatte eine Menge Überstunden in letzter Zeit.«

»Ich weiß. Ich möchte aber, dass Sie sich der Sache annehmen. Sie sind mein bester Mann, Lilienthal.«

Das würden seine Kollegen nicht gern hören, dachte Hendrik.

»Die Sache ist ernst. Sie kennen die wirtschaftliche Lage. Zu viele Betriebe sind bereits zusammengebrochen. Wenn die Spreewolle noch dazu kommt … Allein Gerüchte darüber wären schon eine Katastrophe. Ich habe Herrn Ahrens losgeschickt, um den Tatort zu sichern. Ich weiß doch, wie gern Sie beide zusammenarbeiten.«

Vor allem weiß er, welche Knöpfe man bei Gregor drücken muss, dachte Hendrik.

»Es ist ja nur ein kleiner Umweg«, fuhr Gennat fort. »Wenn Sie zu dem Schluss kommen, dass eindeutig Selbstmord vorliegt, können Sie die Angelegenheit Herrn Ahrens überlassen und Feierabend machen.«

2

Während viele reiche Familien es vorzogen, in der Villenkolonie Grunewald zu residieren, besaßen Leopold Debus und seine Frau ein dreistöckiges Haus mitten in der Stadt. Gregor fand einen Parkplatz direkt vor der Eingangstür.

»Ihr wartet hier«, sagte er und sah sich nach seiner Frau um, der seine Worte vor allem galten. Dianas Gesicht nach zu urteilen, juckte es sie in den Fingern mitzukommen. Aber natürlich würde sie Lissi nicht den Anblick einer Leiche zumuten. Gregor nickte befriedigt und stieg aus dem Wagen.

Noch bevor er den Griff der altmodischen Zugklingel betätigen konnte, wurde die Tür von seinem Assistenten geöffnet. »Hallo Gregor, komm rein.«

Eigentlich müsste Edgar Ahrens längst selbst Kommissar sein, aber der Beförderungsstau bei der Berliner Kriminalpolizei verhinderte es. Gregors Beförderung war ebenfalls überfällig. Dass er sich nicht darum bemühte, hatte allerdings andere Gründe, die in seinem Schuldbewusstsein zu finden waren. Wer das Gesetz in die eigenen Hände nahm, hatte seiner Meinung nach kein Recht, Kriminaloberkommissar oder gar Kriminalpolizeirat zu werden. Um Edgar allerdings tat es ihm leid. Er war tüchtig, unbestechlich und, was noch wichtiger war, hatte einen kriminalistischen Instinkt. Deshalb ließ Gregor ihm häufig freie Hand und ermunterte ihn, selbstständig zu ermitteln.

»Die Spurensicherung ist bei der Arbeit, aber Oliver ist noch nicht da«, sagte Edgar.

»Hast du dir schon ein Bild gemacht? War es Selbstmord?«

»Ich habe eine Vermutung. Mir wäre es allerdings lieber, wenn du dir die Sache erst mal unvoreingenommen ansiehst.«

Er führte Gregor in den dritten Stock in ein Zimmer, das dem Verstorbenen offenbar als Büro gedient hatte, wie der mit Geschäftspapieren übersäte Schreibtisch bewies.

Zwei Männer von der Spurensicherung packten eben ihre Utensilien zusammen und nickten Gregor zu. »Wir warten draußen, bis Sie fertig sind. Dann brauchen wir den Strick, das Messer und so weiter.« Sie verließen den Raum.

Leopold Debus lag auf dem Boden, die Schlinge mit einem ausgefransten Ende noch um den Hals. Das Gegenstück dazu hing von einem Balken herab.

»War schon durchschnitten, als wir kamen«, sagte Edgar.

Wertvolle Spuren vernichtet. Verdammt! Die Haltung und Erscheinung des Toten hätte Aufschluss über das Geschehen geben können. »Wer hat ihn gefunden?«

»Seine Schwester. Macht hier jede Woche sauber. Sie hat ihn abgeschnitten, um ihn wiederzubeleben. War natürlich zu spät. Ich würde sagen, er starb bereits gestern Abend.«

»Wo ist sie jetzt?«

»In der Plisseebrennerei gegenüber. Gehört Freunden von ihr. Sie steht unter Schock.«

Gregor nickte und schwieg dann, um jedes Detail des Raumes in sich aufzunehmen. Ein Schrank mit Büchern und Akten, abschließbar. Über dem Schreibtisch ein Kupferstich der Wollfabrik. Ein umgefallener Stuhl. Zwei Sessel, blau, beinahe wie neu. Ein schwerer Mahagonitisch mit verrutschter Decke und Schmutzspuren, der ursprünglich zwischen den Sesseln gestanden hatte und, wie die Spuren am Boden bewiesen, davon abgerückt und unter den Balken geschoben worden war. Möglicherweise durch die Schwester, um den Strick durchzuschneiden. Darauf ein Messer und ein Brieföffner. Mit einem Blick maß Gregor den Abstand zwischen dem umgefallenen Stuhl und der vertikalen Verlängerung des Strickes; es sah glaubwürdig aus. »Gibt es einen Abschiedsbrief?«, wollte er wissen.

»Wir haben keinen gefunden. Die Unterlagen auf dem Schreibtisch verraten allerdings, dass die Spreewolle in Schwierigkeiten steckt.«

Gregor ging zum Schreibtisch und warf einen Blick auf die Papiere. Mahnungen. Ultimative Aufforderungen zur Rückzahlung von Krediten. Die Ablehnung eines Darlehens. Es sah aus, als stünde ein Konkurs des Betriebes bevor. Die Wirtschaftskrise forderte offenbar auch von der Spreewolle Tribut.

Gregor stieg auf den Tisch, um sich den Balken näher anzusehen. Da die Spurensicherer bereits alles dokumentiert hatten, schob er den Strick vorsichtig ein Stück zur Seite, betrachtete das Holz und betastete die Einkerbungen, deren Tiefe verriet, dass hier noch vor Kurzem ein schweres Gewicht gehangen hatte. Ebenfalls glaubwürdig. Er registrierte zwei Absplitterungen und machte sich eine mentale Notiz über die Ausrichtung der Splitter.

Dann sprang er vom Tisch und kniete neben der Leiche nieder. Das Gesicht des Toten war bleigrau verfärbt, was nicht ungewöhnlich war, da ein Blutstau bei Erhängten wegen der Drosselung der Blutzufuhr durch die Halsschlagadern in der Regel nicht stattfand. Das Strangulationsmal verlief oberhalb des Kehlkopfes um den Hals herum, von den Kieferwurzeln bis hinter die Ohren aufsteigend. Die Furche war deutlich ausgeprägt und hatte sich gelbbraun verfärbt, ein Hinweis darauf, dass der Tod schon vor längerer Zeit eingetreten war. Gregor berührte die Haut an der verletzten Stelle: eingetrocknet. Sein Blick wanderte hin und her. Der Kehlkopf war beschädigt, das war zu erwarten. Es gab Abschürfungen und Blutergüsse am Hals entlang des Unterkiefers, ebenfalls normal. Er betastete den Nacken. Ein Genickbruch schien nicht vorzuliegen. Wahrscheinlich war Sauerstoffmangel die Todesursache gewesen.

Als nächstes begutachtete Gregor das untere Ende des Strickes. Es sah aus, als hätte jemand lange daran herumgesäbelt. Möglicherweise hatte es die Schwester zunächst mit dem Brieföffner versucht und erst dann das Messer geholt. Gregor hütete sich, den Strick zu bewegen. Manchmal konnte man daran erkennen, ob ein bereits Toter hochgehievt wurde, das würde hoffentlich die mikroskopische Untersuchung zeigen.

Er stand auf, begab sich hinunter ins Erdgeschoss und untersuchte das Schloss der Eingangstür. Unbeschädigt. Als nächstes nahm er sich die Fenster vor, überzeugte sich von der Unversehrtheit der Scheiben und prüfte den Schließmechanismus. Ein gewaltsames Eindringen lag jedenfalls nicht vor.

»Was denkst du?«, fragte Edgar.

»Ich weiß nicht«, murmelte Gregor. Er schüttelte den Kopf, als wäre er von seinen eigenen Gedanken nicht überzeugt. »Für Fremdverschulden spricht nicht viel. Es könnte durchaus Selbstmord sein.« Aber sein Instinkt sagte etwas anderes. »Kein Abschiedsbrief.« So etwas kam natürlich vor. Andererseits war Leopold Debus verheiratet. Würde er einfach so aus dem Leben scheiden, ohne seiner Frau eine Erklärung zu hinterlassen, eine Entschuldigung, ein Wort des Trostes?

Edgar nickte. »Ich habe auch kein gutes Gefühl dabei. Die Papiere auf dem Schreibtisch sind ein bisschen zu offensichtlich platziert. Nicht so, als hätte er Unterlagen durchgesehen und dann aufgrund der Firmenprobleme den Entschluss zum Selbstmord gefasst, sondern als wären sie als Beleg für die Tat ausgebreitet worden.«

»Du hast recht. Und für wen hätte er das tun sollen? Für seine Frau? Der hätte er doch sicher ein paar persönliche Zeilen geschrieben. Für uns? Warum sollte ihn das interessieren? Es sei denn, er wollte nicht, dass jemand des Mordes an ihm verdächtigt wird. Doch auch dann hätte er, um sicherzugehen, eine handschriftliche Notiz verfasst.« Gregor seufzte. »Ich fürchte, aus meinem wohlverdienten Feierabend wird nichts.«

3

Manche Worte besaßen die Macht, einen bis ins Mark zu erschüttern. Kriminalrat Gennat hatte nur das Wort »Selbstmord« aussprechen müssen, da war Diana ins vergangene Jahr zurückgeschleudert worden, roch wieder den Pulverdampf im Schlafzimmer ihres Bruders und sah die Verheerung, die die Waffe in seinem Kopf angerichtet hatte.

Sie zwang sich, ein paar Schritte vor dem Haus des Ehepaars Debus auf- und abzugehen und dabei gleichmäßig zu atmen, aber sie bekam kaum Luft. Es ist besser so, hatte ihr Bruder in seinem Abschiedsbrief geschrieben. Wenn du erst darüber hinweg bist, wirst du es einsehen. Aber sie sah es nicht ein. Und ob sie je darüber hinwegkommen würde, war ebenfalls zweifelhaft.

Ich weiß, dein Leben war kein Zuckerschlecken, Michael, dachte sie, aber du wurdest doch geliebt! Nicht nur von mir. Gregor liebte dich wie einen Bruder. Und Lissi war deine Verkrüppelung gleichgültig. Warum konntest du nicht das Gute sehen, das es in deinem Leben gab, trotz allem?

Hätte sie mehr tun können, um ihm das Leben erträglicher zu machen? Hätte sie die Zeichen rechtzeitig deuten müssen? Sie wusste, dass solche Fragen sinnlos waren; sie hatte ihr Bestes gegeben. Doch es war offenbar nicht genug gewesen. Die Fragen quälten sie auch ein dreiviertel Jahr nach dem furchtbaren Ereignis noch.

Lissis Jauchzen riss sie aus ihren Gedanken. Hendrik hatte ihre Tochter an den Händen ergriffen und wirbelte sie auf dem Gehsteig im Kreis herum. »Noch mal!«, rief sie, als er sie absetzte. Und schon ging das Jauchzen und Kreischen von vorne los.

Es erinnerte sie daran, dass das Leben weiterging, weitergehen musste. Auch ihres. In drei Monaten wurde Lissi drei, allmählich konnte sich Diana wieder auf ihren Beruf konzentrieren. Um einen Anfang zu machen, traf sie sich einmal im Monat mit ihrem einstigen Mentor Max Planck, außerdem telefonierte sie gelegentlich mit Lise Meitner. Sie hatte auch wieder genug Energie, um Fachzeitschriften zu lesen und sich über die neuesten Entwicklungen auf dem Gebiet der Physik und Chemie auf dem Laufenden zu halten. Beispielsweise faszinierte sie Die physikalischen Prinzipien der Quantentheorie von August Heisenberg aus dem vergangenen Jahr. Und gerade erst hatten zwei Deutsche eine elektronenoptische Vergrößerung zustande gebracht, die Geburt einer neuen Art von Mikroskop, mit dem man eine wesentlich stärkere Auflösung erzielen konnte als mit einem Lichtmikroskop, was ungeahnte Möglichkeiten verhieß. Vielleicht konnte man dadurch bald auf die Ebene der Moleküle und sogar Atome heruntergehen.

Gregor kam aus dem Haus.

»Und?«, fragte Diana.

»Ich bin nicht sicher. Es könnte Mord gewesen sein. Ich muss da drüben kurz Leopold Debus' Schwester befragen, die ihn gefunden hat, danach können wir nach Hause.« Er wartete zwei vorüberfahrende Wagen ab und steuerte auf die Plisseebrennerei auf der anderen Straßenseite zu.

Lissi ließ sich immer noch von Hendrik im Kreis herumwirbeln, deshalb folgte Diana ihrem Mann. Gregor bemerkte es, hob eine Augenbraue, sagte aber nichts. Gemeinsam betraten sie die Geschäftsräume.

Mitarbeiter waren damit beschäftigt, Ärmel in Sonnenplissee mit Stehfalte herzustellen, indem sie diese zwischen zwei Pappen ausrichteten, mit Gewichten fixierten, das Ganze zu einem zusammengeklappten Fächer falteten und in Papier einwickelten. Ein älterer Herr schob die fertigen Pakete in einen speziellen Ofen, wo sie, wie Diana wusste, dreißig Minuten lang bei hundert Grad Wasserdampf ausgesetzt sein würden. Eine Gruppe Frauen fertigte stoffüberzogene Knöpfe und Gürtelschnallen an, andere arbeiteten an der Produktion von Plisseegardinen.

Gregor zeigte seine Dienstmarke vor und wurde ins Lager verwiesen, in dem Hunderte von Pappschablonen für die unterschiedlichen Stoffteile aufbewahrt wurden, vom Rock mit Liegefalte bis zum Stehkragen.

Auf einem Hocker saß eine Frau Ende vierzig und krampfte ihre Hände um einen Schal. Sie vermittelte den Eindruck, als hätte der liebe Gott sie bei der Geburt über den Tisch gezogen und ihr die Last der Welt aufgebürdet. Das lag vor allem an ihren herabgezogenen Mundwinkeln. Noch etwas tiefer, dachte Diana, und sie konnten ihren Kniekehlen Gesellschaft leisten. Eine ältere Frau bemühte sich um sie und versuchte, sie aufzumuntern, was die andere jedoch kaum beachtete.

Diana hielt sich im Hintergrund, während Gregor auf die Frauen zutrat und sich vorstellte. »Sie sind die Schwester des Toten?«, erkundigte er sich.

Die Frau auf dem Hocker nickte.

»Ich würde Ihnen gern ein paar Fragen stellen.«

»Das ist alles so schrecklich!«, rief sie aus. »Warum muss so was immer mir passieren? Ich hatte doch keine Ahnung … Ich wusste nicht, ich …«

»Nun beruhigen Sie sich erst mal. Am besten, wir fangen damit an, dass Sie mir etwas über sich erzählen. Ihr Name ist Hilde Debus, sagt mein Kollege?« Er zückte Papier und Stift, um sich Notizen zu machen.

Die Frau nickte und knetete dabei ihre Hände.

»Da Sie den Namen Ihres Bruders, mithin also Ihren Mädchennamen tragen, nehme ich an, dass Sie nicht verheiratet sind?«

Wieder nickte sie. Obwohl Gregor nichts erwiderte, hatte sie wohl das Gefühl, sich verteidigen zu müssen, denn sie flüsterte: »Verlobt war ich. Aber der Kerl hat mich sitzen lassen, als ich schwanger war. Ganz allein habe ich mich und mein Kind durchbringen müssen, bis mein Junge an Schwindsucht starb. Und keiner hat es mir gedankt.«

»Jetzt arbeiten Sie für Ihren Bruder?«

»Ich habe eine Aufwartestelle bei einer Familie in Wilmersdorf, aber was ich da verdiene, reicht nicht zum Leben und nicht zum Sterben. Die sind knauserig. Und herablassend obendrein. Lassen einen immer fühlen, dass sie etwas Besseres sind. Machen verächtliche Bemerkungen und so. Wenn ich das Geld nicht brauchen würde, würde ich kündigen.«

»Sie verdienen sich also etwas dazu, indem Sie für Ihren Bruder arbeiten?«

»Ich mache bei ihm sauber. Zu Hause und im Büro in der Fabrik.«

»Ihr Bruder kümmerte sich um Sie, ja? Sie standen sich nahe?«

»Er hat immer etwas an meiner Arbeit auszusetzen gehabt«, sagte Frau Debus. »Nie konnte ich es ihm recht machen. Die anderen Putzfrauen in der Fabrik hat er manchmal gelobt, mich nie. Genau wie Herr Thomae, sein Personalchef. Der wollte mich gar nicht haben. Hat von Anfang an versucht, mich rauszuekeln. Und die Putzfrauen machen sich lustig über mich. Selbst Leopolds früherer Chauffeur hat immerzu Witze über mich gerissen. Alle sehen auf mich herab.« Sie blinzelte, als könne sie nicht fassen, wie ungerecht die Welt mit ihr umsprang.