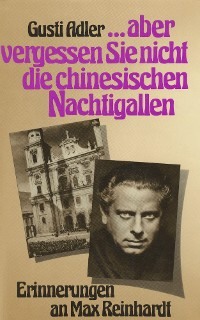

Loe raamatut: «"...vergessen Sie nicht die chinesischen Nachtigallen."»

Impressum

Erste Wiederauflage 2021

© Korrektur Verlag Mattighofen∙Wien 2021

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Satz und eBook Erstellung: Aumayer Druck & Verlag, Munderfing

ISBN: 978-3-9519832-5-7

Zum Geleit

Als die Salzburger Festspiele 1920 ihren Anfang nahmen, saß ich noch auf der Bank der Realschule, aber wir paar literaturbeflissenen und theaterbegeisterten Schüler bewogen unseren Professor, in der Deutschstunde mit uns den Jedermann zu lesen. Und selbstverständlich sahen wir die Aufführung auf dem Domplatz. Als 1922 das Salzburger Große Welttheater in der Kollegienkirche aufgeführt wurde, gelang es mir mit einem meiner Schulfreunde als Statist angenommen zu werden. Ich wollte vor allem Max Reinhardt aus der Nähe erleben. So begann meine »Karriere« bei den Festspielen. Damals sah ich in dem weiten Raum der Kollegienkirche den »Professor« zum ersten mal bei der Probenarbeit. Während die Schauspieler auf der mit scharlachrotem Stoff ausgeschlagenen Bühne agierten, standen wir herum und beobachteten, wie die Hilfsregisseure als eilfertige Boten zwischen der Bühne und dem Sitz des allgewaltigen Meisters hin und her liefen. Dass auch Haltung und Bewegung von uns bedeutungslosen Statisten gründlich geübt und mehrmals unser Auftritt wiederholt wurde, machte auf uns großen Eindruck. Und obwohl wir längst hätten heimgehen können, blieben wir staunend und hingerissen sitzen, als Max Reinhardt jene berühmt gewordene Szene endlos probte, in der der Tod, von dem hochgewachsenen schlanken Luis Rainer dargestellt, die einzelnen Figuren, den König zuerst, abholt, eine unheimliche tänzerische Szene, begleitet von dumpfem Trommelschlag. Der von Statur eigentlich kleine Professor, als Mittelpunkt dieser Proben, von dem aus jedes Wort und jede Geste geordnet wurde, faszinierte uns junge Leute, wenngleich wir das Welttheater mit einer Skepsis verfolgten, wir, die wir die ekstatischen Verse und die aufwühlenden Dramen der Expressionisten begeistert lasen, so dass uns die allegorischen Gestalten der Hofmannsthalschen Richtung gekünstelt und blutleer erscheinen mußten.

Außer einigen von uns Jungen interessierten sich die meisten Salzburger eigentlich wenig für diese Aufführungen, und ich erinnere mich, stets eher ablehnende Meinungen zu den Festspielen gehört zu haben. Freilich, die Sorgen und Entbehrungen jener Jahre drückten die Menschen nieder. Was ist seither aus diesen Festspielen geworden! Wie wir wissen, hat Reinhardt die ersten Schritte unternommen, um Festspiele in Salzburg zu schaffen, ehe noch die Salzburger Festspielhausgemeinde gegründet worden war. Noch bedeutsamer aber war es, daß er – ohne daß zureichende Voraussetzungen bestanden hätten – zu spielen begann, den Jedermann auf dem Domplatz inszenierte, mochten auch Lebensmittelmangel, Geldschwierigkeiten und all die Not der Nachkriegszeit ein so kühnes Unternehmen erschweren. In Salzburg entstanden einige seiner bedeutendsten Inszenierungen, und Max Reinhardt war es, der die Felsenreitschule, vor allem durch die Aufführung von Goethes Faust, den Festspielen als Spielplatz gewann. Mag manche Inszenierung, zeitbedingt wie alles Theater, in der Erinnerung schöner und größer erscheinen, Salzburg dankt Max Reinhardt, daß diese Festspiele Wirklichkeit wurden, dass die Idee nicht wie vorher mancher Elan im damaligen provinziellen Klima Salzburgs versandete, sondern mit großzügigem Wagemut das erste Ereignis gesetzt wurde, das heilige Feuer für dieses Fest der Musik und des Theaters in der Mozartstadt entzündet wurde. So werden die Erinnerungen von Gusti Adler, die durch zwei Jahrzehnte den Meister als seine getreue Mitarbeiterin begleitete, gerne aufgenommen werden als ein wertvolles Dokument, das ein faktenreiches Porträt Max Reinhardts aus nächster Nähe wiedergibt.

Der Initiative der Max-Reinhardt-Forschungs- und Gedenkstätte, Salzburg – Frau Dr. Gisela Prossnitz und Frau Dr. Edda Fuhrich-Leisler –, ist es zu danken, daß es anläßlich des 6o jährigen Jubiläums der Salzburger Festspiele und des 90. Geburtstags von Gusti Adler zur Herausgabe der vorliegenden Publikation kommen konnte.

Mögen die Erinnerungen Gusti Adlers an den bedeutenden Theatermann Max Reinhardt allen Freunden des Theaters und der Salzburger Festspiele Freude bereiten.

Landesrat a. D. Josef Kaut

Präsident der Salzburger Festspiele

Ich danke Frau Dr. Gisela Prossnitz, Frau Dr. Edda Fuhrich-Leisler und Herrn Dr. Bernhard Struckmeyer für ihre wertvolle Hilfe.

Mein besonderer Dank gilt Herrn Prof. Dr. Leonhard M. Fiedler, dessen unermüdliche Hilfsbereitschaft und Ermutigung das Entstehen dieses Buches ermöglicht hat.

Augusta C. Adler

Das atemlose Leben

Als ich am 13. August 1919 mit Max Reinhardt und Helene Thimig durch die Leopoldskroner Allee lief, ahnte ich nicht, wohin wir liefen. Ich ahnte nicht, dass dieser etwas atemlose Lauf der Beginn von zwanzig Jahren ähnlicher Atemlosigkeit sein würde, daß alles, was Max Reinhardt unternahm – ob es in seiner künstlerischen Arbeit oder in rein persönlichen Angelegenheiten war –, immer unter Hochdruck stand, dass es ihm schwerfiel, pünktlich zu sein, dass ihm diese Spannung, so anstrengend sie oft sein mochte, für seine schöpferische Arbeit notwendig war.

An diesem Augusttag handelte es sich allerdings nur darum, die Dampftramway von Salzburg nach Morzg zu erreichen. Ich hatte Reinhardt soeben in der Leopoldskroner Allee kennengelernt, nachdem mich ein Telegramm von Helene Thimig aus Tirol nach Salzburg gerufen hatte. Nun liefen wir. Atemlos erreichten wir die kleine Haltestelle, als der Zug gerade einfuhr. Atemlos saßen wir dann im altmodischen Waggon und lachten. Wir lachten noch, als wir in Morzg ausstiegen und beim »Schinnerl« Kaffee tranken und Guglhupf aßen. Wir lachten viel – trotz aller Nachkriegssorgen – in diesen ersten jungen, unbeschwerten Jahren, die an diesem Nachmittag begannen. In späteren Zeiten wurde das Lachen immer seltener, bis es Max Reinhardt in der Emigration vollkommen verging. Ein ernstes Gespräch folgte, in dem mir Max Reinhardt auseinandersetzte, was er von seiner Privatsekretärin – bis dahin hatte er keine gehabt – erwartete. Es war viel, aber bloß die Keimzelle späterer Wirklichkeit, denn das Schreiben von Briefen sollte nur der geringste Teil meiner Arbeit für ihn werden. Die Hauptaufgaben der nächsten Jahre waren Verhandlungen mit Behörden, Architekten und Theatern sowie die Auswahl von Bibliotheksmaterial, der Einkauf von Büchern und Kunstgegenständen auf Auktionen und – vor allem – selbstverständlich die Anwesenheit bei Proben, um Reinhardts Bemerkungen und Anweisungen festzuhalten.

Er hatte damals gerade das Schloß Leopoldskron bei Salzburg erworben. In langen Nächten arbeitete er die Einzelheiten für Umbauten im Schloß aus, zeichnete, gab dem Gärtner Richtlinien und Pläne für die Ausgestaltung des Parks. Meine Aufgabe wurde es, über der Durchführung zu wachen, Handwerker ausfindig zu machen, denen alte Tradition noch im Blute lag, die so arbeiteten wie ihre Vorväter. Unermüdlich suchten wir nach Sandsteinstatuen und barocken »Zwergeln« für den Park, nach Bildern und Möbeln, die sich in den gegebenen Rahmen des Schlosses einfügen sollten. Es wurde Reinhardt, der von der Bühne her an eine schnelle Verwirklichung seiner Träume gewohnt war, unendlich schwer, auf das langsamere Tempo der Bauarbeiter, Stukkateure und Kunstschlosser umzuschalten, auf das Wachsen von Bäumen und Sträuchern warten zu müssen – atemlos zu warten!

Im Lauf der Jahre zwang ihn seine Arbeit oft, viele Monate fern von Salzburg, in Berlin, Wien oder auf Gastspielreisen zuzubringen. Aber der Gedanke an Salzburg lief wie in Terzen unaufhörlich mit. Das bewog ihn – dem Briefeschreiben verhaßt war –, lange, oft dreißig Seiten lange Briefe zu schreiben, in denen er mir seine Wünsche auseinandersetzte. Denn in diesen ersten Leopoldskroner Jahren mußte ich Wochen und Monate in Salzburg sein und die volle Verantwortung für alles tragen. Als Reinhardt später seinem Garten noch einen Tierpark einfügte, ließ er mich bei Hagenbeck in Hamburg Flamingos, Pelikane, Reiher und exotische Enten einkaufen. »…aber vergessen Sie nicht die chinesischen Nachtigallen!« rief er mir beim Abschied noch zu. So sehr beschäftigte ihn das Schicksal dieser Vögel, daß er sich einmal – mitten in angestrengtester Probenzeit – telegrafisch von mir einen ausführlichen Brief über die Flamingos erbat, den er dann mit einem warmen Danktelegramm erwiderte.

Der Erwerb Leopoldskrons und die Gründung der Salzburger Festspiele bedeuteten für Reinhardt ein Nachhausekommen. In Salzburg hatte er seine künstlerische Laufbahn begonnen, und er hat später oft gesagt, daß er in seinem Leben nie wieder so glücklich gewesen sei wie damals.

Reinhardts Jugend kenne ich natürlich nicht aus eigenem Erleben. Aber ich kenne sie aus seinen Erzählungen und aus den Schilderungen seiner Verwandten. Und vor allem bin ich durch Reinhardts Auftrag auch mit dieser frühen Zeit vertraut: Als er um 1940, im amerikanischen Exil, beabsichtigte, seine Autobiographie zu schreiben, bat er mich, dafür Recherchen anzustellen und Dokumente zu sammeln. Vieles davon ist in die folgenden Kapitel eingegangen.

Hollywood, im Frühjahr 1980

Augusta C. Adler

Was die Zukunft anbelangt, glaube ich gewiß, daß die Sonne wieder aufgehen, die Glocken wieder läuten, die Menschen wieder zusammenkommen, die Erzbistümler wieder Grüß Gott sagen werden, daß auch der Teufel eines schönen Tages wieder heimgehen wird, um seine eigene Großmutter zu fragen, wer ihn gemacht hat, und daß endlich statt Blut wieder Wein fließen wird. Aber: ’s wird halt anders sein und mir wer’n nimmer sein.

Santa Monica, 24. März 1942

M.R.

Kindheit

Max Reinhardt wurde am 9· September 1873 in Baden bei Wien geboren. Seine Eltern, der Kaufmann Wilhelm Goldmann und seine Frau Rosa, waren jung: der Vater 27 Jahre, die Mutter 22 Jahre alt. Sie verbrachten die Ferien des Jahres 1873 in Baden, einem kleinen Kurort in der Nähe von Wien, wo die Hitze der Sommermonate weniger fühlbar war. Eingebettet in Weinhügeln lag die Stadt mit ihren einstöckigen gelbgetünchten Häusern, ihren Gartenhöfen, dem Kurpark mit seinem Musikpavillon und dem alten Kurhaus. Max Reinhardt hat dem josefinischen Zauber seines Geburtsortes viele Jahre später in seiner Fledermaus-Inszenierung ein Denkmal gesetzt.

Goldmanns lebten in Wien. Reinhardt nahm dieses Wien, in dem er seine Jugend verbrachte, mit allen Sinnen auf: in Musik, Farbe, Tanz, jahrhundertealtem Prunk und einer Fröhlichkeit des täglichen Lebens, die, getragen von den Walzern, die Strauß dazu komponierte, alles beschwingte.

Das Kind hörte noch die melodischen Rufe der Straßenhändler – ob es nun Lavendelfrauen, Lumpensammler, Scherenschleifer, Maronibrater oder Würstelhändler waren. Es gab kaum einen Hof, aus dem nicht die zitternden Töne des alten »Werkel« ertönten. Einzigartig waren die Volkssänger, in denen die Kunst der improvisierenden Komödianten weiterlebte. Sie sangen populäre Lieder, meist im Dialekt. Die Burgmusik zog mit klingendem Spiel vorbei, begleitet von Kindern und schaulustigen Wienern.

Zu den frühesten Erinnerungen Max Reinhardts gehörte der Balkon der Goldmannschen Wohnung in der Schönbrunner Straße 22 (heute Mariahilferstraße 150). Wie aus einer Theaterloge konnte man von dort aus die wunderbarsten Aufzüge von Hofwagen und Equipagen beobachten. Der Kaiser und seine Hofleute fuhren vorbei, auf dem Wege nach Schönbrunn. Da sah man die Burggendarmen mit fliegenden Federbüschen, die ungarische Leibgarde mit ihren Pantherfellen, Hochzeitszüge und Prozessionen, vor allem aber die Fronleichnams-Prozession, die dem Kinde einen unauslöschlichen Eindruck hinterließ. Zu Pfingsten dann die Firmlingswagen, flieder- und maiglöckerlgeschmückt, von eleganten Schimmeln gezogen. All das rauschte hier vorbei, den Kindern zur Freude. Denn Max und sein jüngerer Bruder Edmund hatten diesen Balkon zu ihrem liebsten Spielwinkel gemacht. Dort war eine Geborgenheit, in der man spielen konnte. Nicht nur im Sommer. Geheimnisvoller noch im Winter, wenn der Balkon verschalt war und dichter Schnee auf den Brettern lag. Gedämpft drang dann der Lärm der Straße, das Trappeln der Pferde auf dem Granitpflaster, das Rollen schweren Fuhrwerks im Schnee, herauf. Und einmal, ein unvergesslicher Eindruck: Fackeln. Straßenarbeiter gruben im flackernden Licht einen tiefen Schacht. Dieses Schauspiel versetzte das Kind Max in helle Aufregung. Weder Bitten noch Drohungen waren imstande, ihn vom Balkon hereinzulocken.

Max liebte Edmund über alles. Er selbst war schweigsam, Edmund sprach überhaupt kaum. Zwei stille scheue Kinder. Aber sie verstanden einander und spielten zusammen Theater. Zuerst Puppentheater: Kinderstücke, Das tapfere Schneiderlein und andere Märchenspiele. Schließlich aber spielten sie selbst, in selbstgemachten Kostümen. Die Mutter Max Reinhardts hat noch im späten Alter erzählt, wie sie ihn, den verschlossenen Jungen, der fast nichts sprach, bei einem Spiegel überraschte, vor dem er agierte und deklamierte. Die Vorfreude am Herstellen der Kostüme und Dekorationen war zum mindesten ebenso groß wie das Beglückende der Aufführungen.

Es war eine verträumte, beseligende Zeit. Nur Klavierstunden, die zur damaligen Erziehung gehörten, bedeuteten eine unliebsame Unterbrechung. Max hat es im Klavierspielen nie weit gebracht, so groß seine Freude an Musik in seinem späteren Leben war. Damals beglückten ihn die Spiele mit seinem Bruder und Bücher, die ihm unausdenkbare Wunder offenbarten.

Die Schule zerstörte dieses Paradies. Eintönigkeit, Zwang, Strenge, keine Spiele, geschweige denn Theater! Zu dieser Zeit gab es keinen Sport, nur anstrengendes, freudloses Turnen in einem Saal, dessen Geräte zu Folterinstrumenten für das Kind wurden.

Trotzdem gab es selbst in diesen Jahren Lichtblicke. In der vollkommen theaterfremden Familie war eine Tante, die Schwester von Reinhardts Mutter, die das Theater liebte. Sie lebte in Brünn. Wenn Max und Edmund mit ihren Eltern sie dort besuchten, wurden sie abwechselnd ins Theater mitgenommen. Der Stammsitz der Tante war neben einer Säule, und dadurch war etwas Raum da für ein Kind, das dort neben ihr stehen konnte.

Rot und gold schimmert der Zuschauerraum. Es riecht nach Theater. Das Summen der vielen Menschen – die Klingelzeichen – die zögernde Stille – der geschlossene Vorhang – das langsame Dunkelwerden – die überwältigende Seligkeit der Erwartung – das klopfende Herz – und dann Licht, Erfüllung – das Spiel! Zum ersten Mal wirkliches Theater! Ein entscheidendes Erlebnis in dieser Kindheit – eine Brücke in die Zukunft.

Noch ein Ereignis fällt in diese Brünner Zeit. Den Kindern ist in der Kleinstadt mehr Freiheit gegeben. Sie geraten in die Nähe des Theaters, das sie unwiderstehlich anzieht, selbst wenn es geschlossen ist. An dem einen, dem schicksalsschweren Tag aber ist eine Türe offen. Eine Gruppe ernster Männer – vermutlich der Bürgermeister und andere Amtspersonen –, eine Kommission, hat sich bei diesem Eingang versammelt, um einen Inspektionsgang durch das neuerbaute Theater zu machen. Max und Edmund schließen sich an. Ihre Schüchternheit weicht dem übergroßen Wunsch, das Innere des Theaters zu sehen. Niemand beachtet die beiden Kinder, die ernst und interessiert den Besprechungen zuhören. Man vermutet wohl ihren Vater in einem der Beamten. So sehen Max und Edmund zum ersten Mal ein Theater vom tiefsten Keller bis auf den höchsten Schnürboden, Bühne und Zuschauerraum, Garderoben und Foyer. Für die Kinder ist es eine Offenbarung, von der Edmund Reinhardt noch am Ende seines Lebens ergriffen spricht. Der erste unabhängige Schritt. Zusammen. Was sie hier gemeinsam erleben, gräbt sich unauslöschlich in ihre leidenschaftlich empfänglichen Kinderseelen. In dieser Sternstunde wurde der Keimsamen für alles Künftige in sie versenkt. Er sollte viele Jahre später aufgehen und einzigartige Früchte tragen. Ein Vorhang hat sich gelüftet, etwas zog vorüber wie ein Traum – in ahnungsvoller Ferne.

Nur zu schnell hatte sich der Vorhang wieder geschlossen, und es sollte lange dauern, ehe er wieder aufgehen würde. Eine freudlose Schulzeit, quälend für ein phantasievolles Kind, zog sich durch die nächsten Jahre.

Max war der älteste von sieben Geschwistern. Die Verwandten seiner Mutter, sein Vater und dessen Brüder: alle waren wohlhabende Geschäftsleute. Viele Jahre hindurch hatten sie ein behagliches, sorgloses Bürgerdasein geführt. Nach 1870 geriet Österreich in finanzielle Krisen, die sich in dem Schicksal jedes einzelnen auswirkten. Infolge des Börsenkraches vom 9· Mai 1873 musste auch die Firma von Max Reinhardts Vater Konkurs anmelden. Man sah sich zu Einschränkungen gezwungen. Wilhelm Goldmann blickte sorgenvoll in die Zukunft. Vor allem galt es nun für seinen ältesten Sohn, nach Beendigung der Schulzeit einen Beruf zu finden. Es erschien ihm als ein großer Glücksfall, dass er Max in einer Bank unterbringen konnte. Diese Lehrzeit gehört wohl zu den härtesten Prüfungen, die Reinhardt je auferlegt wurden. Schwer lasteten auf ihm die Hoffnungen, die sein Vater in ihn setzte. Er liebte seinen Vater, die bedrängte Lage der Familie war ihm bewusst, aber die Leere dieser Tage war tödlich. Um diese Zeit hatte er das Theater entdeckt, und der Wunsch, selbst Schauspieler zu werden, beherrschte ihn. Er hat beschrieben, wie er seiner selbst zum ersten Mal bewusst wurde:

Ich war ein stiller, sehr scheuer Bub. An das erste Mal, wo ich, fast unbewußt, »aus mir herausging«, erinnere ich mich genau. Ich war auf einem Sängerfest im Prater – natürlich auf der Galerie. Plötzlich erschien der alte Kaiser. Der ganze Saal tobte und schrie vor Begeisterung. Und plötzlich, völlig erstaunt, hörte ich mich mitschreien und mitjubeln, hingerissen von der allgemeinen Aufregung und gänzlich ohne jede Scheu.

Er begann nun, soweit sein bescheidenes Einkommen es ihm erlaubte, auf Stehplätze ins Theater zu gehen. Er studierte Rollen, in einer Einsamkeit, die ihn erstickte. Ein Schauspieler ohne Zuschauer, ohne Echo … So war er, kaum der Schule entwachsen, in entscheidenden Jahren seiner Entwicklung, gehemmt, in eine Umgebung gezwängt, die ihm wesensfremd war, deren Plattheit ihn anwiderte, nicht imstande, die Pflichten, die ihm auferlegt waren, zur Zufriedenheit seiner Vorgesetzten zu erfüllen. Man beklagte sich über seine Zerstreutheit, sein verträumtes Wesen.

Der Familie Max Reinhardts war das Theater so fern wie der Mond. Sie wussten zwar, dass es aufleuchtet, wenn die Sonne untergeht – aber das war auch alles. Trotzdem waren sie geborene Zuschauer. Sein Vater, ein äußerst stiller Mensch, konnte wunderbar lachen. Er war sehr beliebt, wie alle guten Zuhörer. Die stärkste Persönlichkeit in diesem großen Familienkreis von Onkeln, Tanten, Nichten und Neffen war wohl Reinhardts Großvater. Er war überaus fromm, beinahe orthodox, und von einer einzigartigen ewigen Heiterkeit. Er betete immer. Wenn die Kinder zu ihm kamen, segnete er sie. Dabei war er völlig ausgeglichen und voll Humor. Fasttage waren für ihn strengstes Gesetz. Niemals aß er auswärts, selbst nicht bei seiner engsten Familie. Er wurde 98 Jahre alt, bis zu seinem Tode von seiner Tochter Julie betreut. Ihr Wesen war dem seinen diametral entgegengesetzt. Sie war in dieser stillen Familie die einzige, die vollkommen aus dem Rahmen fiel: ein Feuerbrand, eine Ekstatikerin. Ihre Reaktion auf kleinste Ereignisse war immer hochdramatisch. Sie war in ihrem Schmerz und in ihrer Freude höchster Steigerungen fähig. Sie war es auch, die seherhaft das Genie ihres Neffen Max erkannt und ihm die Erlaubnis seines Vaters erwirkt hatte, ihn Schauspieler werden zu lassen.

Bis in ihr hohes Alter zehrte sie noch an der stolzen Freude über diese Tat und erzählte immer wieder, mit der Dramatik, die ihr eignete, wie sich dieses Ereignis abgespielt hatte: Eines Tages begegnete sie ihrem Bruder Wilhelm, Reinhardts Vater, in der Alser Straße. Mit gesenktem Haupt ging er an ihr vorbei, ohne sie zu sehen. Sie hielt ihn an und fragte: »Was fehlt dir denn? Zählst du die Pflastersteine?« »Max macht mir Sorge«, erwiderte er. »Man ist unzufrieden mit ihm. Er ist zerstreut und lustlos bei seiner Arbeit.« Seine Schwester sagte: »Lass mich mit ihm sprechen.«

So kam es zu dieser Unterredung in der Wohnung der Eltern. Auf ihre Frage, was ihn bedrücke, antwortete Max: »Tante Julie, ich will Schauspieler werden.« Er gestand ihr auch, dass er schon seit einiger Zeit heimlich lerne.

»Willst du mir etwas vorsprechen?« Da habe sich Max, den sie immer nur als schüchternen, verschlossenen Jungen gekannt hatte, mit einem Schlag verändert: er stand vor ihr, mit blitzenden Augen, und eine Stimme, die sie noch nie gehört hatte, sprach aus ihm mit einer Leidenschaft, die sie erschütterte. Vergessen war alles: seine Zurückhaltung, sein bedrücktes Wesen. Marc Antons Rede füllte die Enge des Zimmers – sie wurde zu einer Fanfare, die ein Schicksal entschied. Tante Julie, deren Feuergeist ihm so nahe war, umarmte ihn. Vater und Großvater hatten im Nebenzimmer, das nur durch einen Vorhang getrennt war, zuerst erschrocken, dann ergriffen zugehört.

Reinhardts Vater ließ sich nun durch seine Schwester überzeugen, dass Max Schauspieler werden müsse. Max Reinhardt hat ihr das nie vergessen. Er hat sie bis zu ihrem Tode erhalten und immer getrachtet, ihr über schwere Zeiten, Krankheit und Wohnungsnot hinwegzuhelfen. Ihr Verständnis für ihn in seinen Jugendjahren entsprang wohl einer latenten schauspielerischen Begabung, die ihr angeboren war. Max Reinhardt hat oft darüber gesprochen und darin etwas gesehen, das ihm im tiefsten verwandt war. In zahllosen Briefen, die er im Abreisetrubel, vom Zuge oder vom Schiff aus schrieb, kehrt, mitten in grundlegenden Plänen für die nächste Saison, für Gastspiele und Verhandlungen, die Ermahnung immer wieder, sich während seiner Abwesenheit um Tante Julie zu kümmern und über ihr Wohlergehen zu berichten.