Loe raamatut: «Der alte und der junge August»

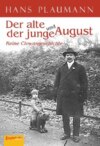

Foto auf der Titelseite

| Der alte August | August Karl Plaumann. 1883 – 1965 |

| Der junge August | Hans August Ernst Plaumann. *1932 |

| Aufnahme: etwa 1935/36 |

Hans Plaumann

Der alte und der junge August

Keine Clownsgeschichte

Engelsdorfer Verlag

Leipzig

2017

Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek.

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.dnb.de abrufbar.

Copyright (2017) Engelsdorfer Verlag Leipzig

Alle Rechte beim Autor

Lektorat: Dr. Malte Kerber

Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)

Für Walli

Meiner Lebensliebe

Mutter meiner Kinder

Inhalt

Cover

Bildnachweis

Titel

Impressum

Widmung

Großvater August – ein Enkel erinnert sich

Großvater August – ein Tatmensch

Göring heißt jetzt Meier

Erst Sachsen – dann Berlin

Auch eine Fluchtgeschichte

Gitler kaput! – Berlin kaputt

Nun also: P-an-

Der falsche Waldemar

In einer Tanzschule im Herzen Berlins

In Revolution

Die Dialektik des Neuen

Autenrid

Wie der junge August das Ende Glagolitiens erlebte

Meetings

Bacillus bulgaricus

Dakia und Ovid

Nachwort oder Nach-Gedachtes

Biografische Daten des Autors

Kleine Rezepte

Popara

Mlechna Popara

Tarator

Kaffee in der Jeswe

Volksweisheiten/Sprüche/Redensarten

Hintergründe

Endnote

Großvater August – ein Enkel erinnert sich

Es heißt, der Enkel wird wie der Großvater. Das schreckte mich. Mein Großvater August hatte eine Glatze. Nicht so eine Stoppelglatze wie die Jungnazis, er war auch nicht kahlgeschoren wie die amerikanischen GIs, die im Frühjahr 1945 mit ihren stählernen Kampfmaschinen in unser Dorf einrollten. Sie hielten, jeglicher vor einem Gehöft, kletterten durch die Luken ihrer Panzer heraus, streiften die Wollmützen vom Kopf und – sie waren kahlgeschoren – alle. Und sie wollten Wasser, hielten den Dorffrauen ihre Helme entgegen, die füllten diese mit Wasser, die GIs kletterten wieder auf ihre gepanzerten Maschinen und rasierten sich. So lernte ich unsere Feinde kennen. Uns Kindern schenkten diese, vor allem die schwarzen GIs, Schokolade, Kekse, Konfitüre, alles in kleine Dosen eingeschweißt, den Frauen des Dorfes Zigaretten, Seife und Chewinggum. Dieses englische Wort für Kaugummi lernten wir wie andere schnell.

Der alte August: Polizeiwachtmeister August Karl Plaumann

Also Großvater August hatte eine Glatze, sie war glatt und blank, sah aus, als hätte er sie poliert. Bekommen hatte er sie im Krieg, im Ersten Weltkrieg. Er wurde, um dabei mitzutun, gemeiner Soldat. Der Krieg war ihm keine Badekur, neben ihm explodierte eine feindliche Granate. Der gemeine Soldat, mein späterer Großvater, stürzte in den entstandenen Granattrichter, wurde verschüttet und erst nach dem Ende der gegenseitigen von Feind und Freund geführten Kanonade vermisst und freigeschaufelt. Der Soldat August Plaumann war mit dem Schrecken und einer Glatze davongekommen.

Von wem ich das weiß? Er erzählte es mir. Und das kam so. Ich studierte damals, 1953 bis 1957, an der Hopla, der Hochschule für Planökonomie in Berlin-Karlshorst. Am 4.10.1950 gegründet als Hochschule für Planökonomie, später in Hochschule für Ökonomie „Bruno Leuschner“ umbenannt. Da ich mein Abitur 1952 an der Käthe-Kollwitz-Oberschule1*) in Prenzlauer Berg mit der Note 2 bestanden hatte, bekam ich 240 Mark Stipendium und einen Platz im Wohnheim der Hochschule. Deren Studenten vermehrten sich, nicht aber die Zimmer und Betten im Wohnheim. Alle Berliner, die können, möchten in die heimischen Gefilde wechseln, appellierte die Hochschulleitung an uns. Und ich zog zu meinem Großvater August in die Prenzlauer Allee 53. Seine zweite Ehefrau war ihm verstorben, und er behielt ihre Wohnung, zwei Zimmer, ein großes und ein kleineres, Küche, kein Bad, Toilette außerhalb, vom Treppenflur zu begehen.

Das kleine Zimmer wurde also meine Studentenbude. Um de Ecke, berlinisch gesprochen, in der Schodowiki, wieder berlinisch, geschrieben: Chodowieckistraße, gesprochen polnisch, in der Chodowetzkistraße, hatte meine Freundin, Waltraud Frisch, genannt Walli, wir heirateten 1958, ein Zimmer gemietet. Das war echt mies! Schmal wie ein Handtuch, in der einen Ecke stand ein Berliner Kachelofen, der reichte bis an die Decke, hatte aber keinen Rost. Walli musste warten, bis Kohle oder Holz verbrannt und ausgeglüht, dann erst konnte sie die Asche herausnehmen. Die Kohlen stapelte sie im Zimmer, im Winter war es am wärmsten in ihrem Bett. Walli studierte Pädagogik an der PädFak der Humboldt-Universität, also an der Pädagogischen Fakultät. Sie bekam nur ein Stipendium von 160 Mark, obwohl auf ihrem Abiturzeugnis die Note 1 ausgewiesen wurde. Das lag an ihrer sozialen Herkunft. Mutter Erna Frisch war Angestellte, und Wallis Vater war Offizier gewesen, über Frankreich abgeschossen. Der Kommodore schrieb der Witwe, ihr Mann sei den ehrenvollen Heldentod gefallen, für Führer, Volk und Vaterland. „Scheißkrieg“, sagte Walli, auch ich sagte es. Ein Onkel von mir, August, hat dem Führer und dem Volk und dem Vaterland einen Arm geopfert. Scheißkrieg!

Eines Tages hatte ich schlimme Zahnschmerzen. Es war Sonntag und mein Zahnarzt, Patulla in der Bötzowstraße, Vater eines ehemaligen Mitschülers von mir aus der Volksschule, nicht zu erreichen. Was tun? Großvater August wusste es: „Damals draußen im Feld“, ich vermutete; er meinte das Feld, dort wo die Granaten einschlugen, Menschen zerfetzten oder verschütteten, manche nannten es „Feld der Ehre“, aber wir lebten jetzt in der DDR, da war solch eine Vokabel nicht opportun. „Also draußen im Feld“, so mein Großvater, „damals, ja da kurierten wir zum Beispiel Zahnschmerzen mit Schnaps. Wir nahmen einen kräftigen Schluck Wodka, spülten ihn zum schmerzenden Zahn, betäubten ihn und hatten für einige Zeit Ruhe, bis er wieder anfing zu puckern, dann erneute Wodkatherapie.“

Als er mir dieses Rezept verriet, war es abends, sonntags, ich hatte Semesterferien, Walli hatte tagsüber mit allerhand liebreichen Zuwendungen meinen schmerzenden Zahn vergessen zu machen versucht, vergeblich, er tuckerte und tuckerte, da kam dieser Feldversuch vom Großvater August. Und er hatte auch gleich eine Halbliterflasche mitgebracht, nicht Wodka, nur Cognacverschnitt, nicht 45 Prozent, sondern nur 38. Und ich versuchte es. Und es klappte, ungefähr ½ Stunde, dann erneut ein kräftiger 38prozentiger Schluck. Und Großvater August schluckte aus Solidarität mit. Feuerwasser löst die Zunge. Das machten in ihrem Interview mit „Kongo-Müller“ meine späteren Kollegen Scheumann & Heynowski2 sich zu Nutze. Als jener, reichlich aufgefüllt mit Wermut, über seine und seiner Truppe Gräueltaten im Kongo zu plaudern begann. Unsere Unterhaltung in meiner Studierstube handelte nicht von begangenen Scheußlichkeiten. Großvater August erzählte davon, warum er aus Ostpreußen flüchten musste und nach Berlin kam. Er war damals Pferdeknecht auf einem Rittergut in Ostpreußen. Sein Vater war auch Knecht, die Mutter Magd. Die Gutsherren in Ostpreußen, oftmals adlig, langweilten sich in den langen und kältestrengen Wintermonaten. Wenige von ihnen hatten eine Wohnung in der Stadt, in die sie ausweichen konnten. Dort gab es Restaurants, Lichtspieltheater, Opern- und Konzerthäuser und manch andere Etablissements wie Nachtlokale und Bordelle.

Der Herr von Pferdeknecht August war dagegen, wie andere seines Standes auch, an die gutsherrliche Scholle gebannt. Deshalb besuchten sie sich, jetzt im Winter, auf ihren Klitschen gegenseitig, um ihre Langweil durch Wein und Schnaps in Kurzweil zu ersäufen. Die Schlittenpferde wurden vorsorglich in Ställe untergebracht, die Schlittenkutscher sich selbst überlassen. Irgendwann dann nach Mitternacht torkelten die nunmehr bis zur Halskrause vollgesoffenen Herren heran, kletterten in ihre Schlitten, wurden mit dem Pelz zugedeckt und begannen zu schnarchen. Der letzte Gutsherr war endlich verstaut, die Kutscher knallten mit der Peitsche, und los ging das wilde Pferdeschlittenrennen. Nicht so bei Knecht August. Dessen Rittergutherr wollte selbst knallen und peitschen. Er wollte dem Kutscher die Zügel aus den Händen reißen, wollte. Doch das nicht mit Knecht August! Der zog dem Erlauchten mit der Pferdepeitsche eins über den Schädel.

Wieder nüchtern, mit einer mächtigen Beule am Kopf, tobte der Gutsherr am Tag darauf wild durch das herrschaftliche Haus. Doch alles Toben und Wüten und Schreien brachten Pferdeknecht August nicht herbei. Der blieb verschwunden, den ganzen Tag, die Tage darauf, die Woche, den Monat, er wurde nie mehr in Ostpreußen gesehen.

Die Flasche des 38-Prozentigen war von uns getrunken, von mir als Medizin, von Großvater August aus Mitgefühl für mein Leiden. „Es heißt, der Enkel wird wie der Großvater“, rumorte es in mir weiter. Wie war er, mein Großvater? Er war also geflüchtet von Ostpreußen nach Berlin. Geflüchtet, weil er befürchtete, der Gutsherr werde ihn eigenhändig züchtigen oder ihn vor den Kadi schleppen. Aber wie sollte es nun weitergehen, in Berlin, in der großen Stadt, alles ungewohnt dort für ihn? Flüchtlinge haben eines gemeinsam: Wenn die Angst oder die Euphorie verflogen, setzt wieder das normale Denken ein: „Wozu hast du gesunde Beine? Vor der Polizei oder deinen Widersachern wegzulaufen! Wozu hast du gesunde Hände und Arme? Um zu arbeiten!“

Mein zukünftiger Großvater brauchte Arbeit. Gelernt hatte er. Ja, was eigentlich? Mit Pferden umzugehen, Kutscher also war er. Und als solcher fing er in der Wäscherei Seefeld in Köpenick an, als Kutscher. Die zu waschende Wäsche kutschierte er von den Filialen der Wäscherei in Berlin nach Köpenick und die gewaschene wieder retour zu den Filialen in Berlin.

Und auch das haben die Flüchtenden damals wie heute gemeinsam, sie bleiben nicht lange allein. Mein zukünftiger Großvater schrieb seiner Braut Auguste, sie solle zu ihm nach Berlin kommen, er stehe in Arbeit, und auch eine Unterkunft für beide sei da. Und sie kam, in der Belforter Straße war neben anderen Dialekten nun auch das Ostpreußische Plattdeutsch zu hören.

Die 31. Volksschule für Knaben stand in der Pasteurstraße. In sie wurde ich Ostern 1939 eingeschult. Großvater August wohnte mit Auguste, meiner Großmutter, auch in der Pasteurstraße, Nr. 38, im Vorderhaus, im obersten Stockwerk, dem vierten. Seine Kinder, also mein Vater Erich, meine Tante Erna und mein Onkel August, waren alle schon sehr erwachsen, hatten geheiratet, Kinder gezeugt, nur Onkel August hatte aus all dem sich herausgehalten. Er war mehrmals verlobt, z. B. mit der Tochter des schwerreichen Zigarren-und Zigarettenhändlers, der eines seiner Geschäftsfilialen im Parterre des Hauses Pasteurstraße 38 betrieb.

Der Zigarrenhändler war eine imposante Person, er trug einen grauschwarzen Mantel mit Pelzkragen, einen Hut auf dem Kopf, und einen Stock mit Elfenbeinknauf schwenkte er in der linken Hand. Er hatte ein großes schwarzes Sechs-Personen-Automobil, eine Villa mit einem riesigen Garten in einem Villenvorort Berlins. Eines Sonntags fuhr die Zigarrenhändlerfamilie zur Villa. Onkel August als Verlobter der Tochter gehörte quasi dazu, und mich hatten sie als kleinen Anstands-Wauwau mit eingeladen. Mir gefiel die Fahrt in dem großen schwarzen Sechs-Personen-Automobil, zumal es meine erste Autofahrt war.

Der Garten imponierte mir nicht, unser Schrebergarten in der Wehlauer Straße war viel kleiner, aber er hatte Obstbäume, Birnen, Äpfel, Kirschen, und der von Großvater August in der Kniprodestraße erst recht. Warum Onkel August die Zigarrenhändlertochter dennoch nicht heiratete? Ich weiß es nicht, vielleicht hatte er nicht den richtigen Stallgeruch.

Wenn ich morgens zur Schule trabte und nach Schulschluss wieder zurück zu unserer Wohnung, Hufelandstraße 30, kam ich an der Nummer 38 in der Pasteurstraße vorbei. Auf dem Balkon stand meine Großmutter Auguste, winkte mir zu und rief: „Kumm ruff, hab wat Scheenes zu essen!“

Die Mehrzahl meiner Klassenkameraden wohnte im Hinterhaus, also im Quer- oder im Seitenflügel. Wir wohnten im Quergebäude, im 1. Stock. Die Wohnung gehörte der alten Oma, sie war die Adoptivmutter meiner Mutter. Wir nannten sie alte Oma, weil die andere Oma die jüngere Oma war. Wir waren quasi Untermieter der alten Oma. Davor waren wir Laubenpieper. Und das kam so.

Jung-Erich, der später mein Vater wurde, war kein Kraftprotz. Im Gegenteil, er war schmächtig, nicht groß, anfällig gegen Krankheiten. Das macht die Berliner Luft, meinte sein Vater August, dem fehlt Landluft, der muss zu den Großeltern nach Ostpreußen. Und so erfuhr Jung-Erich, dass Landluft nach Kuh und Pferd roch, seine stadtgeschwächten Lungen gesundeten und er über die Stoppelfelder barfüßig laufen lernte und bald auch ostpreußelte. Nicht Landflucht, sondern Stadtflucht war zukünftig sein Panier.

Was den Stadtmenschen heute ihre Datsche, das war Jung-Vater Erich sein Traum von einer Klitsche am Stadtrand von Berlin. Nur das Geld dafür fehlte. Es reichte nur für die Pacht einer Parzelle in einer Laubenkolonie. Und die fand er in der Wehlauer Straße in Prenzlauer Berg, neben der dortigen Volksschule. Wir wohnten dort sommers wie winters. Geheizt wurde in der Küche mit einem Petroleum fressenden Ofen. Schlaf- und Wohnstube profitierten, gemäß dem physikalischen Gesetz, was an aufgewärmter Luft in sie einströmte. Bruder Kalle und ich, wir waren es zufrieden, mit dem Leben dort in Natur. Schulpflichtig waren wir noch nicht, und so suchten wir uns an jedem Tag unsere kleinen Abenteuer.

Vater Erich radelte morgens zur Fabrik, und Mutter Irmgard wurde Zeitungszustellerin, um das vom Vater zugeteilte Haushaltsgeld aufzubessern. Denn Vater musste zwar als Bügler in einer der Schneiderfabriken am Moritzplatz in Berlin Mitte schwer schuften, wurde aber dafür nur leicht entlohnt.

Jeden morgen früh um fünf Uhr warf der Zeitungszubringer, das waren Radfahrer, die auf ihrem Gepäckträger einen riesigen Turm Zeitungen von der Ausgabestelle im Mosse-Zeitungshaus in Mitte zu den Zeitungszustellerinnen ausfuhren, den für meine Mutter bestimmten Zeitungspacken über das Tor zur Laubenkolonie.

Und dann gingen wir, meine Mutter und ich als ihr Ältester, Bruder Karl, drei Jahre jünger, durfte weiter schlafen, auf Tour, wie sie das nannte. Den schweren Zeitungspacken beförderten wir in Kalles Kinderwagen. Die Laubenpieper, so nannten die Berliner diese ihre Mitbürger, die in zumeist aus Brettern gezimmerten Lauben wohnten, waren zu dieser frühen Morgenstunde bereits zugange. Wir konnten es daran erkennen, dass nach und nach, erst da und dann dort, in den Behausungen das Licht angeknipst wurde. Für uns Zeitungsausträger hieß das, rechtzeitig die abonnierte Zeitung in den Kasten zu stecken oder wenn´s diesen nicht gab, über den Zaun zu werfen.

Kamen wir nach unserer Tour nach Hause, war mein Vater bereits mit dem Rad unterwegs zur Knochenschinderei am Moritzplatz. Ja, ich wollte trotz des Grauens vor dem frühen Aufstehen später zur Zeitung. Nicht als Zusteller oder Zeitungsausfahrer, sondern als Redakteur. Doch das ist eine andere Geschichte, die hat ebenfalls mit Großvater August zu tun.

Für meinen jüngeren Bruder Karl, sein Leben lang Kalle gerufen, und für mich war das sommerliche Leben auf unserem Familiengrundstück mit der Laube in der Wehlauer Straße immer wieder ausgefüllt mit kleinen Abenteuern. So hatte unsere Mutter eines Morgens ein Huhn eingefangen, eines aus unserer „Hühnerflottille“. Die Hühner liefen frei im Garten umher, pickten die Regenwürmer auf und anderes, was sie verdauen konnten, legten täglich Eier, wurden auch dann und wann geschlachtet, wie jetzt von unserer Mutter. Sie köpfte das Huhn, doch es glitt ihr aus der Hand und sprang im Garten umher. Ohne Kopf!

Beim Frühstück vor der Hütte im Schrebergarten in der Laubenkolonie Wehlauer Straße/Berlin-Prenzlauer Berg. Rechts der junge August: Hans August Ernst Plaumann, links sein Bruder Karl, genannt Kalle. Aufnahme: wahrscheinlich 1938.

Neben der Hütte befand sich ein großer und tiefer und geräumiger Keller, in das Erdreich von unserem Vorgänger gegraben. Wahrscheinlich diente er als Kohlenkeller. Er war überdacht und auf einer Leiter konnte man nach unten gelangen. Eines Sonntags kamen Tante Lucie, Onkel Max und Tochter Eva zu Besuch. Als sie sich abends verabschiedeten, blieb Onkel Max bei uns. Später, nach dem Krieg erzählte mir meine Mutter, Onkel Max hätte dort in dem Erdbunker ein paar Nächte geschlafen. Tagsüber war er bei Frau und Tochter im Haus des „Nussbaum“, das war ein Restaurant in Mitte, dort hatte Familie Selten eine Ein-Zimmer-Wohnung. Onkel Max war zu dieser Zeit aus dem Zuchthaus entlassen worden. Er war Jude und KPDler, die Nazis hatten ihn verhaftet und eingesperrt. Da er aber eine arische Ehefrau und eine Tochter hatte, die nach arischer Rasseneinteilung Halbjüdin war, wurde er befristet freigelassen. Mit der Auflage, sich täglich auf dem Polizeirevier zu melden. Tagsüber glaubte Max sich einigermaßen sicher, nachts aber fürchtete er sich vor „alten Kameraden“. Deshalb also sein nächtlicher Aufenthalt in unserem Schrebergartenverlies.

Großvater August – ein Tatmensch

Mein Großvater August war ein Tatmensch, abhold jeglichem Müßiggang. Tatmenschen können ihre Mitmenschen auch nerven. Meine Cousine Hannelore schrieb darüber in ihren Erinnerungen an ihre Mutter Erna Habermann, meine Tante.

~~~~~~~

Vom 1. April 1927 bis zum 30. September 1930 absolvierte Erna eine Damenschneider-Lehre bei Damenschneidermeister Emma Beckmann. Erich hatte eine Herrenschneider-Lehre gemacht, während August zum Kürschner ausgebildet wurde. Ihr Vater hätte es gern gesehen, eine Werkstatt mit seinen Kindern zu eröffnen, bei der er der Chef wäre und seine Kinder die Arbeit zu absolvieren hätten. Dazu ist es aber nicht gekommen. Die Kinder sind ihre eigenen Wege gegangen. Bei der Geburt unserer Mutter soll sich ihr Vater alle Knöpfe seiner Uniform abgerissen haben, vor Wut darüber, dass es kein Junge war. Unser Großvater stirbt am 18. Oktober. 1965 an den Folgen eines zweiten Schlaganfalls (den ersten hatte er bereits im Alter von 58 Jahren). Er kann nicht mehr die Geburt seines ersten Urenkels Daniel erleben (Enkel des Erich Plaumann und Sohn des Hans Plaumann), der am 29. November 1965 geboren wird. Da er immer sehr viel Wert auf männliche Nachkommen legte, hätte ihm diese Geburt sehr viel Freude bereitet.

~~~~~~~

So war er auch, der Großvater August. Als unsere Tochter Aenne geboren wurde, meinte er, wenn Änne, dann aber mit Ae, also Aenne, so wie das Aennchen von Tharau im Lied aus Ostpreußen.

Sein Versuch der „Selbstausbeutung“ scheiterte, zum Glück für seine Kinder. Er aber gab nicht auf in seinem Tatendrang. Er wollte Beamter werden, aufsteigen, mehr sein als nur Kutscher. Er wurde angenommen bei der Schutzpolizei als Anwärter. Er hatte weder ein Gymnasium noch eine Polytechnische Oberschule besucht. Er hatte kein Abitur. Er war ein Klippschüler. Er kannte nicht Lenins Forderung: Lernen, lernen und nochmals lernen! Aber er tat es und büffelte. Er übergab mir später, als ich Pennäler der Blücher-Oberschule für Jungen wurde, ein Mathebuch für den mittleren Polizeidienst.

Er forderte mich immer wieder auf:

„Lerne, lerne mein Junge, du musst studieren!“

Nachdem sein Plan mit der Schneidermanufaktur gescheitert war, wollte er einen Akademiker in seiner Familie haben, und der sollte ich sein, Arzt. „Ärzte werden immer gebraucht, ob im Kaiserreich, in der Weimarer Republik oder jetzt unter Hitler“, meinte mein Großvater. Doch Blut konnte ich nicht sehen. „Dann eben Rechtsanwalt“, meinte mein Großvater. „So lange Eigentum in welcher Form auch immer existiert und herrscht, werden die Menschen streiten, rauben, morden, falsch´ Zeugnis reden“, meinte mein Großvater.

Nur: Paragrafen pauken und schwarze Roben tragen, das war nicht mein Ding! Ich wollte Journalist werden. Und dafür war nun wieder meine Mutter verantwortlich. Siehe: oben. Studieren, wie Großvater August es forderte, das fand ich schon in Ordnung.

Großvater August war Beamter geworden, vom Streifenpolizisten hatte er es mit „Lernen, lernen und nochmals lernen!“ sogar zum Revierbeamten geschafft, der auch orthografisch firm sein musste. Und er liebte die Uniform. Ich habe später lange darüber nachgedacht, warum mein Großvater sich so gerne in Uniform abbilden ließ. Er, der Aufmüpfige gegen einen Vertreter von Macht und Militär. Gutsherren waren Teil der Macht und des Militärs nicht nur in Ostpreußen. Warum nur fühlte mein Großvater sich wohl in einer solchen Tracht der Macht?

Ich denke: Diese von Generation zu Generation immer als Knechte der Reichen und Besitzenden Gebrandmarkten fühlten sich mit der Uniform frei, glaubten sich damit den sie Beherrschenden als Uniformträger gleich. Welch ein Irrglaube! Erstens waren sie nur „Kanonenfutter“ für die Machtherren, und zweiten waren sie weiterhin nur Dienende. Uniformiert mussten sie tun, was ihnen befohlen wurde – auch sterben, geschönt als „Sterben für Kaiser oder Führer, für Volk und Vaterland!“

Die Männer vor dem jungen August

Onkel Walter Habermann, Onkel August Plaumann, Großvater August Karl Plaumann, Vater Erich Plaumann. (Von links nach rechts.) Aufnahme: wahrscheinlich 1941.

Da strahlt er, der Polizeimeister der Schutzpolizei, zum Polizeioffizier hatte er es nicht geschafft, da war die NSDAP davor, in die sollte er eintreten. Er trat nicht ein, er war Mitglied der Bekennenden Kirche, so wie sein Freund Otto Pfitzner, ein Notar. Großvater Augusts Held und „Führer“ war der Feldmarschall Mackensen3.

Mackensen also:

Ein Husarengeneral, der den „Führer“ nicht liebte. Dieser war als Gefreiter nicht fähig, einen Krieg ordentlich und siegreich zu führen. So dachte wohl der Großvater August. Und das Bild von dem Generalfeldmarschall hing im Wohnzimmer über der Anrichte.

Generalfeldmarschall Anton Ludwig Friedrich August von Mackensen

Unübersehbar! 1941 bekam Großvater August einen Schlaganfall. Er war 58 Jahre alt. Sein Revier schickte ihn zur Genesung nach Bad Gastein, danach lebte er als „Vorpensionär“ zu Hause und piekte kleine Fähnchen in die Landkarte, die er unter dem Bild seines Idols auf die Wohnzimmer-Tapetenwand genagelt hatte. Mit den Fähnchen markierte er den Vormarsch der Wehrmacht in Russland, die der Nachrichtensprecher im Radio mit markiger Stimme vermeldete. Da glänzten Großvaters Augen.

Sorge hatten er und Großmutter allerdings, dass es auch ihre Söhne Erich und August im Krieg erwischen könnte. Als dann vor Stalingrad Schluss war mit Vormarsch und Sieg und der Rückzug begann, Begradigung der Front genannt, da behaupteten nach dem Krieg viele der so genannten Volksgenossen: Das musste ja so kommen, das haben wir von Anfang an gewusst, dass der Adolf das nicht schafft!

Da fragte ich Großvater August: „Was hat denn Hitler nicht geschafft?“ Keine ausreichende Antwort. Ich nehme ihm das nicht übel, heute will keiner den Nazis zugejubelt haben, heute will keiner in der NSDAP, in der SA oder gar in der SS gewesen sein. Ich maße mir kein Urteil an, will und kann auch nicht ihre Haltung von damals mit dem Wissen von heute messen. Aber den Mut, sich zu ihrem Verhalten damals zu bekennen, sollten sie doch aufbringen. Oder?

Krieg zu Ende – „Gitler kaput!“ –, wie ein Rotarmist uns sagte, als er mit seinem Panjewägelchen und dem klapprigen Pferdchen davor in Kolonne in unser Dorf Granschütz ankam. Das war im Frühjahr 1945. Die GIs zogen ab, und die „Russen“ zogen ein in Sachsen-Anhalt. Wir, unsere Mutter, Kalle, Traudi und Ebi – die Zwillinge – und ich, wir wurden als „Flüchtlinge“ aus dem Osten von Familie Braunschweig aufgenommen. Vater Braunschweig war Betriebsmaurer in der Farbenfabrik im benachbarten Dorf Webau, und Mutter Braunschweig führte das Regime im Haus. Rief nacheinander alle Kindernamen, unsere vier und dazu ihre zwei, die noch zu Hause lebten, Ilse und Harry, bis es den richtigen traf, den sie meinte.

Das Haus war ein Genossenschaftsbau, gehörte den Braunschweigs, gebaut in mehreren Jahren. Unten war das Wohnzimmer, nach hinten schloss sich die Küche an, und danach gab es einen Hühner-Karnickel-Stall. Im oberen Stockwerk gab es noch ein Zimmer, das bewohnten wir fünf, und noch zwei kleine Kammern für Ilse und Harry. Die hintere Haustür führte zum Gemüsegarten, und dahinter erstreckte sich weites Niemandsland. Dachte ich. Es war ein wenig hügelig und von den Stellungen der Flakgeschütze durchlöchert. Die Kanonen hatten sie abgeholt, und nur da und dort fanden Kalle und ich und die anderen Jungen aus der Siedlung die Brennstäbe, mit denen die Kanoniere die Flakgeschosse abfeuerten. Wir bastelten daraus Raketen, wir klauten von Vater Braunschweig, die anderen von ihren Vätern, Karbid, der für die Stalllaternen gelagert wurde, steckten ihn in leere Bierflaschen, füllten Wasser dazu und die Brennstäbe. Das in der Flasche sich entwickelnde Gas entzündete sich, und mit einem gewaltigen Krach, der die Flaschen sprengte, schossen die Flaschen mit einem breiten Flammenschweif hinter sich in den blauen Frühlingshimmel.

Was für ein herrliches Spiel für uns, und wie gefährlich, tadelten uns die Erwachsenen. Wir spielten Krieg, der wohl immer noch so nah war.