Loe raamatut: «Unentrinnbar»

UNENTRINNBAR

Impressum

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

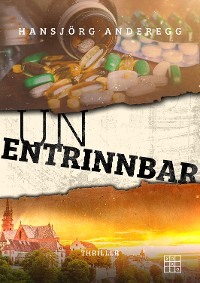

Hansjörg Anderegg

Hansjörg Anderegg

UNENTRINNBAR

Der 2. Fall mit BKA-Kommissarin Chris

Thriller

Impressum

Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über

http://www.d-nb.de abrufbar.

Print-ISBN: 978-3-96752-194-8

E-Book-ISBN: 978-3-96752-692-9

Copyright (2021) XOXO Verlag

Umschlaggestaltung: Grit Richter, XOXO Verlag

unter Verwendung der Bilder:

Stockfoto-Nummer: 704449546, 1898898127

Buchsatz: Grit Richter, XOXO Verlag

Hergestellt in Bremen, Germany (EU)

XOXO Verlag

ein IMPRINT der EISERMANN MEDIA GMBH

Gröpelinger Heerstr. 149

28237 Bremen

Alle Personen und Namen innerhalb dieses Buches sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind zufällig und nicht beabsichtigt.

Kapitel 1

Basel

Drei Takte gab er ihr. Beim Forte im vierten Takt würde Margot Winters Todeskampf beginnen. Spektakulär vor 1.500 Zuschauern im vollbesetzten Stadtcasino. Er hatte den Anfang der Partitur gründlich studiert und kannte Frau Winters Gewohnheiten bis ins kleinste Detail. Die distinguierte Dame mit dem Abonnement ›Solistenabende A‹ der Allgemeinen Musikgesellschaft saß in jedem Konzert auf ihrem Sessel Parterre Mitte, Reihe acht, Platz 182. Nicht so sehr wegen der Musik, die sie nur teilweise interessierte, wie er wusste. Sie betrachtete ihre Anwesenheit als eine gesellschaftliche Verpflichtung, denn sie stammte aus einer der ältesten Familien des Basler ›Daigs‹. Seit dem Tod ihres Gatten bemühte sie sich doppelt um Präsenz in der besseren Gesellschaft der Stadt am Rheinknie. Die lange Krankheit ihres Mannes hatte sie gezwungen, gesellschaftlich etwas in den Hintergrund zu treten. Dieses Defizit kompensierte sie jetzt, indem sie jede Gelegenheit benutzte, auf sich aufmerksam zu machen. Das würde ihr an diesem Abend ganz besonders gut gelingen, stellte er sich bitter lächelnd vor.

Die Glocke läutete zum zweiten Mal. Die Pause war zu Ende. Die meisten Zuschauer saßen wieder auf ihren Stühlen. Befriedigt stellte er fest, dass der Platz 182 noch leer war, fast leer. Nur eine einzige, kunstvoll verpackte Rose, lag auf dem Polster. Seine solide Recherche zahlte sich aus. Präzise wie ein Schweizer Uhrwerk lief der Zeitplan ab. Margot Winter-Merian betrat den Saal wie erwartet als Letzte, bevor sich die Türen schlossen. Reihe acht erhob sich, um die eigenwillige Dame durchzulassen. Maximale Aufmerksamkeit war ihr sicher. Er beobachtete gespannt, wie sie nach kurzem Zögern die Rose aufnahm. Er glaubte, ein Lächeln auf ihrem Gesicht zu bemerken, als sie sich eilig nach ihrem unbekannten Verehrer umsah, bevor sie sich setzte, die Rose mit beiden Händen zärtlich an ihre Brust gepresst. Applaus brandete auf, als gälte er ihr.

Die Solistin setzte sich auf den Stuhl in der Mitte der Bühne, rückte das Cello zurecht, legte den Hals des kostbaren Instruments an ihre linke Schulter, senkte die Lider einen Augenblick in höchster Konzentration. Die Spitze des Bogens berührte die Saiten. Der schnelle Aufstrich, dann das getragene, tiefe d. Der melancholische Auftakt des Largo, der erste Takt der Suite für Violoncello Nummer 2 in d-Moll von Max Reger. Musik zum Sterben. Wellen gleich brandeten die nächsten Takte über die Zuhörer. Atemlos lauschte er dem innigen Dialog der Solistin mit ihrem Instrument, gefesselt wie alle im Saal von der epischen Breite, die allein diese paar Töne andeuteten. Die ausdrucksstarke Musik verdrängte für einen Augenblick jeden anderen Gedanken, drang nicht nur durchs Gehör in seinen Kopf, sondern durch jede einzelne Pore seiner Haut direkt auf die Knochen, wie ihm schien. Seine Augen aber hafteten nicht auf der Künstlerin, die solche Wunder vollbrachte. Sie waren starr auf die Silhouette im Sitz Nummer 182 gerichtet. Die Solistin strich kräftig das d eine Oktave höher. Die Musik steigerte sich ins Forte des vierten Takts.

Margot Winters Silhouette regte sich. Ein halb erstickter, spitzer Schrei zerfetzte die Harmonie, stoppte das rhythmische Gleiten der Wellen, als brächen sie sich unvermittelt an steilen Klippen. Fasziniert verfolgte er, wie sich die Frau verzweifelt an die Kehle griff, ruckartig aufstehen wollte, flehend das Gesicht nach oben richtete, den Mund weit offen. Eine Ertrinkende, die sich in letzter Verzweiflung über Wasser zu halten suchte. Dann fiel sie röchelnd in sich zusammen, als hätte sie alle Kraft auf einen Schlag verlassen. Ihr Kopf glitt dem entsetzten Nachbarn in den Schoß. Reihe acht erwachte. Verstörte Ausrufe erstickten das nun folgende Piano des Cellos. Zuschauer sprangen auf, redeten aufgeregt aufeinander ein, strebten weg vom Platz 182, von der eleganten Dame, die sich nicht mehr regte. Gemurmel und Rufe nach dem Notarzt schwollen rasch zur Kakophonie an. Die Musik erstarb. Wortlos trat die Solistin von der Bühne ab, ohne einen Blick zurück, unbeachtet von ihrem Publikum. Das Cello lag verlassen neben dem Stuhl. Die Zuschauer standen unschlüssig in den Reihen, auf den Gängen. Erst allmählich verbreitete sich die Nachricht vom Unfall in Reihe acht, der das Konzert so jäh beendet hatte. War die Frau tot? Woran war sie gestorben? Herzanfall, vermuteten viele und lagen dabei nicht ganz falsch, wie er befriedigt feststellte.

Die ersten Entschlossenen öffneten die Türen und schlüpften aus dem Saal, als endlich die Lüster erstrahlten und die traurige Szene in helles Licht tauchten. Sicherheitsleute stürzten herbei, begannen den reglosen Körper vor neugierigen Blicken abzuschirmen, forderten die Leute auf, den Saal zu verlassen. Endlich erwachte auch die Betriebsleitung, doch ihre Lautsprecherdurchsage ging im lauten Durcheinander unter wie das Piano der Cellistin vor wenigen Minuten. Der Notarzt und seine Helfer trafen ein. Das gedämpfte Geheul von Polizeisirenen drang durch die offenen Türen in den Saal. Als hätten sie auf dieses Signal gewartet, eilten alle Zuschauer gleichzeitig zu den Ausgängen.

Fast alle. Er ließ sich unauffällig in den Hintergrund schieben, blieb länger im Saal, beobachtete die Arbeit des Notarztes, bis er Gewissheit hatte. Der Plan verlangte, dass Margot Winter an diesem Abend sterben musste. Nun war sie tot. Gut. Er müsste zufrieden sein, doch er fühlte nichts. In seinem Innern herrschte dieselbe Leere wie zuvor. Nur leicht erstaunt war er, wie einfach es war, einen Menschen umzubringen. Die verheerende Wirkung des Gifts an der präparierten Rose war nun auch in der Praxis erwiesen. Unbeachtet lag die tödliche Blume am Boden, zertreten von einem Dutzend schweren Schuhen und spitzen Absätzen. Er schüttelte nachdenklich den Kopf. Gut war das falsche Wort. Gut war gar nichts an diesem Plan, aber er funktionierte. Der Plan erfüllte seinen Zweck. Er konnte jetzt umgesetzt werden. Um zu tun, was getan werden musste.

Die Aufregung auf dem Barfüßerplatz vor den Fenstern des ›Braunen Mutz‹ wollte nicht abebben. Trauben festlich gekleideter Menschen standen aufgeregt diskutierend auf dem Platz vor dem Stadtcasino. Davor blinkten die nervösen Blaulichter des Notarztwagens und der Polizeifahrzeuge. Jonas wandte sich ab, sah noch in den Augenwinkeln den Leichenwagen vorfahren, während ihm der erste köstliche Schluck des eiskalten Weißbiers die Kehle hinunter rann.

»Schwer was los heute«, kommentierte er das Offensichtliche.

Rosa, die betagte Serviertochter, die zum ›Braunen Mutz‹ gehörte seit Basel zur Eidgenossenschaft gestoßen war, antwortete nicht. Sie stand nur mit krummem Rücken und offenem Mund am Fenster und stellte sich taub.

Jonas angelte sich eine Salzbrezel vom Ständer, biss hungrig hinein und wartete kauend auf ihren Beitrag zum unerhörten Geschehen vor dem ehrwürdigen Haus.

»Hab ich mal in einem Film gesehen«, murmelte sie schließlich. »Da gab es am Schluss massenhaft Leichen, aber das war erst der Anfang.«

»Wie soll das gehen?«

Rosa drehte sich zu ihm um und herrschte ihn an: »Hörst du nicht zu?«

»Doch, eben – aber wie kann der Schluss erst der Anfang sein?«

»Quatsch, du verstehst das nicht, wenn du den Film nicht gesehen hast. Du gehst ja nie ins Kino, hab ich recht? Hockst lieber mutterseelenallein in deiner Giftküche, kochst die ganze Nacht Klistiere gegen Krankheiten, die erst erfunden werden müssen.«

»Elixiere.«

»Was?«

»Elixiere meinst du wahrscheinlich, nicht Klistiere. Die kocht man normalerweise nicht.«

»Klugscheißer, akademischer.«

Damit wandte sie sich ab und stampfte zum Stammtisch hinüber, wo die Gäste schon unruhig wurden.

»Was ist überhaupt los da draußen?«, rief er ihr nach.

»Siehst du doch selbst, hast ja Augen im Kopf.«

Die rüde Antwort provozierte lautstarke Heiterkeit am Stammtisch. Auch Jonas freute sich über die kalte Dusche, denn diese Art Unterhaltung war einer der Gründe, warum es ihn immer wieder in den Mutz zu Rosa zog. Jedes Mal wenn er nach Basel zurückkehrte, in die Stadt, wo alles so vielversprechend begonnen hatte. Er griff zum Bierglas, nippte nur daran, setzte es wieder ab. Der zweite Schluck schmeckte bitter, war nicht zu vergleichen mit dem ersten. Mit melancholischem Blick beobachtete er Rosa bei der Arbeit. Sein Gesicht passte nicht mehr in die fröhliche Wirtsstube. Er hockte so mitleiderregend in seiner Ecke, die angebissene Brezel wie ein ausgesetzter Schosshund neben dem fast vollen Glas, dass Rosa sich seiner erbarmte. Sie setzte sich zu ihm und fragte leise wie eine besorgte Mutter:

»Was ist los mit dir, Jonas?«

Er blickte sie lange an, unschlüssig, ob er reden wollte. Endlich machte er den Mund auf und sagte etwas ganz anderes, als er im Kopf hatte: »Früher war es gemütlicher hier.«

»Du meinst vor der Renovation?«

»Ja, irgendwie – menschlicher. Das abgewetzte Holz hatte Charakter. Es erzählte Geschichten. Man konnte sich mit ihm unterhalten. Die neuen Möbel …«

Rosa nickte beifällig. »Stimmt, die Tische und Stühle leben noch nicht, sie atmen nicht. Das schöne Zeug passt sowieso nicht zu einer alten Fregatte wie mir.« Sie brach ein Stück seiner Brezel ab, steckte es in den Mund und wartete lauernd auf seine Antwort.

Ein flüchtiges Lächeln huschte über sein Gesicht. »Greif ruhig zu, bist eingeladen«, murmelte er. In seinen Gedanken war er an einem andern Ort in einer andern Zeit.

»Wie großzügig von Ihnen, Herr Doktor«, spottete die Serviererin.

Sie erhob sich ächzend, um eine Gruppe neuer Gäste zu bedienen. Das angeknabberte Gebäck blieb verloren mitten auf dem Tisch liegen. Ein Symbol für sein verlorenes Leben? Verloren war ein harter Ausdruck. Verpfuscht kam der Wahrheit näher, oder weniger poetisch: beschissen. Man brauchte kein Studierter zu sein wie Jonas, um zu erkennen, dass einzig und allein er selbst sich in diese Lage manövriert hatte. Auch kein Trost, aber immerhin wusste er, bei wem er sich beklagen musste, wenn er sich denn beklagen wollte. Dennoch benutzte er lieber das neutrale Wort Schicksal in den häufigen stillen Selbstgesprächen. Das Schicksal wollte es, dass sein Lebensweg in Mäandern nach unten führte, statt steil bergauf, wie das seiner ehemaligen Studienkollegen, die um diese Zeit den wohlverdienten Feierabend mit der neuen Freundin genossen, während die Gattin in der neuen Villa im Grünen die zwei neuen Kinder hütete. Das Schicksal führte ihn nach Jahren wieder in diese schöne Stadt, ausgerechnet an dem Abend, wo vor dem ›Braunen Mutz‹ publikumswirksam gestorben wurde. Dabei hatte er geradezu vor Zuversicht getrieft bei seinem ersten ernsthaften Bewerbungsgespräch nach dem Studium ganz in der Nähe, nur zwanzig Minuten weiter unten am Rhein. Alles war möglich, damals vor vier Jahren.

Basel, Damals

An einem wolkenlosen, eiskalten Frühlingstag betrat Jonas zum ersten Mal das monströse Atrium des Stahl- und Glaskolosses beim Park am Rhein in Basels ›Santihans‹. So nannten die Einheimischen ihr Quartier, das eigentlich St. Johann hieß. Der Hauptsitz des Pharmariesen ›Bernoulli-Graf Chemische Laboratorien AG‹, den alle seit jeher nur ›Bernoulli‹ nannten, sah aus, als hätte der Architekt versucht, möglichst viele Häuser so ineinander zu schachteln, dass das Gebilde gerade nicht auseinanderfiel. Diese zeitgenössische Skulptur bildete nicht nur den weithin sichtbaren Kontrapunkt zur städtischen Müllverbrennung in der Nähe, sondern sollte wohl andeuten, wie zukunftsgerichtet der traditionsreiche Arzneimittelhersteller war. ›Bernoulli‹ zählte sich seit Langem zur Elite der ›Big Pharma‹-Unternehmen, und zumindest in den Teppichetagen war man stolz darauf, wie Jonas schnell feststellte.

Die ältere Dame am Empfang grüßte ihn mit routinierter Höflichkeit. Man sah ihrer elegant unaufdringlichen Kleidung und dem Seidenschal als Farbtupfer die Stilberaterin an. Zweifellos von der Firma bezahlt. Er gab ihr seine Visitenkarte und stellte sich zackig vor, wie es sich in dieser vornehmen Umgebung gehörte:

»Dr. Jonas Herzog. Ich habe einen Termin bei Professor Helbling.«

Ihr Gesicht wurde augenblicklich ernst. Beinahe ehrfürchtig sah sie ihn an. Hatte man einen Termin beim verehrten Professor, gehörte man zum Adel in diesen Kreisen. Durfte man, wie er, gar von Angesicht zu Angesicht mit dem Göttlichen sprechen, musste man selbst eine Art Heiliger sein. Das jedenfalls las er aus ihrem kurzen Blick. Sie beeilte sich, den Kalender des unangefochtenen Königs der Basler Pharmaforschung zu konsultieren.

»Ah ja«, sagte sie gedehnt, als sie Jonas’ Namen auf dem Bildschirm entdeckte. Mit einnehmendem Lächeln versicherte sie: »Ich werde Sie anmelden, Dr. Herzog. Es wird sie gleich jemand abholen.«

Wichtig kam er sich vor, enorm bedeutend. Privilegiert, gleich zuoberst einzusteigen. Das hier war das wahre Leben, nicht die geschützte Werkstätte der Uni, wo er in aller Ruhe ungestört promoviert hatte, als gäbe es keine hektische Arbeitswelt da draußen. Die reale Welt, wo der Zweite schon hoffnungslos verloren hatte. Fünf Minuten später saß er Professor Dr. Friedrich August Helbling gegenüber auf dem schwarzen Ledersofa im sonst schneeweißen Büro. Eine dezent nach Limonen duftende Brünette stellte das gewünschte Sprudelwasser aufs Beistelltischchen und zog sich geräuschlos zurück, wie sie gekommen war.

»Dr. Jonas Herzog. Pharmakologe, Spezialgebiet Pharmacogenomics«, las der Professor mit hochgezogenen Brauen und singendem Bariton vom Blatt auf seinen Knien, als vernähme er zum ersten Mal von ihm.

»Ja«, antwortete Jonas verblüfft. Ihm fiel nichts Besseres ein.

Helblings nächste Frage brachte ihn vollends aus dem Konzept: »Wie gefällt Ihnen Basel?«

»Äh …«

Der Professor musste ihn spätestens jetzt für einen Idioten mit beschränktem Wortschatz halten. In seinem Kopf arbeitete es fieberhaft. Schweißperlen traten ihm auf die Stirn. Er räusperte sich verlegen, bevor er endlich eine unverbindliche Antwort über die Lippen brachte:

»Was ich bis jetzt gesehen habe, gefällt mir ganz gut.«

»Sie sind eben erst aus Boston in die Schweiz zurückgekehrt, wie ich feststelle.«

Wieder die hochgezogenen Brauen. Jonas atmete auf. Boston, die Forschungsarbeit an der Harvard Medical School, Pharmakologie – fester Boden unter den Füßen. In diesem Bereich verfügte er über einen wesentlich größeren Wortschatz.

»Was haben Sie denn schon gesehen von unserem schönen Basel?«

Jonas hatte sich zu früh gefreut. Er versuchte trotzdem ein Lächeln. »›Bernoulli‹ zum Beispiel«, sagte er. Es war nicht ironisch gemeint. Er hatte viel über die Firma gelesen, in der er Karriere machen wollte. Den Rest von Basel hob er sich für später auf.

Helbling fand seine Antwort originell genug, um zu schmunzeln. »Leuchtet ein«, meinte er, »sonst wären Sie nicht hier. Und weiter?«

»Die Rheinpromenade, die Altstadt?«

Es hörte sich wie eine Frage an. Jonas war ziemlich sicher, dass Basel über eine Altstadt verfügte. Die Rheinpromenade dagegen: reine Spekulation.

Helbling musterte ihn eine Weile schweigend mit hochgezogenen Brauen, dann nickte er bedächtig, als hätte er den tieferen Sinn der Antwort endlich begriffen. »Ich sehe schon, Sie müssen noch viel lernen, junger Mann«, seufzte er.

Jonas warf einen verstohlenen Blick auf die Uhr. Die Zeit für das Interview beim Chef war schon fast vorbei, und bisher hatten sie kein Wort über seine Qualifikationen oder die künftige Tätigkeit gewechselt. Vielleicht sollte er Helbling den Zweck der Besprechung sanft in Erinnerung rufen. Er versuchte es wieder mit einem Lächeln. »In dieser Beziehung haben Sie natürlich vollkommen recht, Herr Professor. Was allerdings meinen Beruf angeht …«

»Sind Sie über jeden Zweifel erhaben, ich weiß«, unterbrach Helbling. »Sie wundern sich vielleicht, warum wir uns nicht über Ihr Fachgebiet unterhalten.«

»Na ja.«

»Warum glauben Sie, habe ich Sie empfangen?«

»Na ja«, wiederholte er albern. Er konnte nicht mit Fangfragen umgehen.

Helbling deutete auf das Blatt auf seinen Knien. »Sie sind achtundzwanzig, haben einen PhD der ›HMS‹ in der Tasche und sind Mitautor von fünf Studien, die in den ›Pharmacological Reviews‹ veröffentlicht worden sind. Mein lieber Dr. Herzog, was soll ich Ihnen da noch für Fachfragen stellen? Dass Sie Ihr Handwerk beherrschen, betrachte ich als erwiesen. Es geht mir nur darum, ob Sie zu uns passen. Auch wenn Sie’s vielleicht jetzt noch nicht verstehen: ›Bernoulli‹ ist eine große Familie. Wir halten hier zusammen wie Pech und Schwefel.«

Die Zeit war um. Helbling erhob sich. Verwirrt folgte Jonas seinem Beispiel. Helblings Pokergesicht ließ keinen Schluss zu, ob er den seltsamen Eintrittstest bestanden hatte. »Verstehe«, sagte er nur, um kein weiteres Geschirr zu zerschlagen.

Helbling hob ein Dossier von seinem Schreibtisch auf und entschuldigte sich: »Leider ruft der nächste Termin. Es ist Zeit, dem Basler Kunstverein die avantgardistischen Flausen auszutreiben.« Er reichte Jonas die Hand, drückte sie kräftig und fügte hinzu: »Hat mich gefreut, Dr. Herzog. Willkommen bei ›Bernoulli‹. Kopf hoch – Sie werden die Familie mit der Zeit schon mögen.«

Im selben Augenblick, als er seine Hand losließ, öffnete sich die Tür. Die Brünette trat ein und wandte sich ernst aber freundlich an Jonas: »Ich werde Sie in die Abteilung zu Herrn Rohner bringen, Dr. Herzog.«

Abteilung, Rohner, alles Fremdwörter. Im Grunde hatte er sich noch nicht einmal formell beworben, war nur hier, um mehr über die frei gewordene Stelle zu erfahren.

Helbling schien sein verdutztes Gesicht zu amüsieren. »Herr Rohner wird Ihnen alle Fragen beantworten«, versicherte er. »Er ist zwar kein Akademiker wie wir, aber von ihm können Sie eine Menge lernen. Garantiert. Auch an seinen archaischen Dialekt werden Sie sich schnell gewöhnen.«

Damit eilte er in den Korridor und schwebte bald darauf im gläsernen Lift nach unten.

»Ein vielbeschäftigter Mann«, murmelte Jonas, um der Vorzimmerdame zu bestätigen, dass er ihre wichtige Position durchaus erkannt hatte.

»Oh ja. Und der Herr Professor tut soviel für diese Stadt.«

Das Soviel lastete schwer auf Jonas. Wie die Brünette es betonte, lag das Schicksal Basels praktisch allein in den Händen ihres verehrten Chefs. Vielleicht sollte er sich die Stadt doch bald einmal ansehen.

Niklaus Rohner war ein untersetzter Mann mit kleinen Knopfaugen im glatten rosa Gesicht, das gar nicht zu seiner weißen Mähne passen wollte. Sein Alter war deshalb schwierig einzuschätzen. Vielleicht Mitte fünfzig, dachte Jonas. Der Mann reichte ihm nur knapp über die Schulter. Beim ersten Wort, mit dem er ihn begrüßte, verstand Jonas, was Helbling als archaischen Dialekt bezeichnete.

»Ho«, sagte Rohner mit aufmunterndem Lächeln.

Es war ein nasales, melodiöses O, fast gesungen. Der Mann war ein waschechter Appenzeller und meinte eigentlich: »So«. Soviel verstand Jonas, da er immerhin in der Nähe, in Gossau, aufgewachsen war.

»Sie sind also Hausers Nachfolger.«

Noch mehr Rätsel. »Wer sagt das?«, wunderte sich Jonas.

»Der Chef, und der muss es ja wissen.«

»Professor Helbling? Mir gegenüber hat er nichts von einem Hauser erwähnt. Allerdings meinte er, ich würde noch viel von Ihnen lernen.«

»Ho – wenn Helbling das sagt …« Rohner lachte still in sich hinein.

»Wer war denn dieser Hauser?«

Die Knopfaugen musterten ihn eingehend. Nach einer Weile schüttelte Rohner den Kopf und fragte ungläubig: »Er hat Sie wirklich nicht informiert?«

»Wir haben über Basel gesprochen.«

»Das sieht ihm ähnlich. Helbling hat Basel erfunden, erbaut und zu kultureller Blüte gebracht, müssen Sie wissen. Das hat Hauser eben nicht kapiert. Darum sag ich’s Ihnen gleich am Anfang.«

»Moment«, stutzte Jonas. »Mein Vorgänger, wie Sie ihn nennen, hat sich wegen Basel mit Professor Helbling überworfen? Ist es das, was Sie andeuten?«

»Ich deute gar nichts an. Ich sage, wie es ist. Hauser war sechs Jahre lang unser Abteilungsleiter – ein guter Mann übrigens, allseits beliebt. Dann hat er den Fehler gemacht, sich in die Kunstkommission wählen zu lassen. Nach ein paar Sitzungen herrschte der totale Krieg. Hausers Geschmack war so inkompatibel mit Helblings Kunstverständnis wie Salzsäure mit Natronlauge. Potz Heidenblitz! Sie hätten die Streithähne hören sollen. Jetzt gibt es keinen Hauser mehr in irgendeiner städtischen Kommission, und wir brauchen einen neuen Abteilungsleiter. Schade.«

»Vielen Dank«, lachte Jonas.

»Keine Ursache. Ach so – war nicht gegen Sie gerichtet. Ich meine: Schade, dass er gehen musste. Tee?«

»Warum nicht.«

Rohner führte ihn ins angrenzende Labor, wo zwischen leise summender Hightech-Zentrifuge, Flaschendrehern, Potentiometern, Kolonienzählern und Titrierautomaten ein mächtiger Erlenmeyerkolben auf einem Dreifuß über einem Bunsenbrenner stand. Darin köchelte eine giftig gelbe Flüssigkeit, in der ein paar zweifelhafte Teebeutel schwammen.

Rohner drehte den Gashahn des Brenners zu. »Der Stift hat gerade frischen Lindenblütentee aufgesetzt«, erklärte er.

Der Stift war der Lehrling, der sich irgendwo zwischen den Gestellen versteckte, und Lindenblütentee hatte Jonas in seinem Leben noch nie getrunken, noch nicht einmal daran gedacht. Warum auch? »Ist jemand krank?«, fragte er spöttisch und leicht schaudernd.

Rohner nahm unbeirrt zwei Reaktionsgläser vom Regal, kippte die Stabmagnete auf den Tisch, die sich sonst in den Gläsern drehten, um die Chemikalien zu mischen, und goss die giftige Lösung ein, die er Tee nannte.

»Ich glaube wir müssen reden«, sagte Jonas, nachdem er vorsichtig am Glas gerochen hatte.

Allmählich störte ihn das Gefühl, zur Karikatur seiner selbst zu verkommen. Rohner, Helbling, die Brünette und wahrscheinlich sogar die adrette Empfangsdame wussten offenbar genau, weshalb er hier war, nur er selbst immer weniger. Hausers Nachfolger, Abteilungsleiter, ohne sich formell für die Stelle beworben zu haben? Die Familie ›Bernoulli‹ organisierte augenscheinlich von nun an sein Leben. Fände er bereits seinen Dienst-Mercedes in der Tiefgarage, es würde ihn nicht im Mindesten überraschen. Helbling hatte entschieden. Er war der neue Leiter der Forschungsabteilung für kardiovaskuläre Pharmazeutika. Spezialisiert auf Arzneimittel zur Vorbeugung, Linderung und hoffentlich eines Tages Heilung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Keine Frage, dass der noch jugendliche Doktor Herzog zusagen würde. Ob solcher Unverfrorenheit und arroganter Dreistigkeit vergaß Jonas beinahe, welch ausgesprochener Glückspilz er war. Wer unter allen geistig gesunden Achtundzwanzigjährigen dieses Planeten wagte auch nur von einem solchen Spitzenjob zu träumen bei einer der angesehensten Adressen der Pharmaindustrie? Eine zweifellos fürstlich honorierte Stelle, die ihm einfach in den Schoß fiel. Ein Idiot, wer da Nein sagte. Trotzdem überlegte er sich anfangs, der glücklichen Familie gleich wieder den Rücken zu kehren.

Der widerliche Tee hielt ihn zurück. Seine Tante hatte Jonas als anständigen Menschen erzogen. Er konnte nicht das volle Glas stehen lassen. Wenigstens ein paar Mal musste er sich überwinden, am gelben Gift zu nippen, um seinen guten Willen zu zeigen. Das dauerte. So hörte er Rohner zu, wie er in seinem Appenzeller Singsang den Alltag der Basler Familie ›Bernoulli‹ schilderte. Mit der Zeit entwickelte sich Rohners Monolog zu einer angeregten Unterhaltung. Jonas fragte konkreter, erhielt präzisere Antworten. Ohne es zu wollen, empfand er mehr und mehr Sympathie für einige Hauptakteure in dieser Firma, Abneigung gegen andere, ohne sie je gesehen zu haben. Gerade so, wie einen die fiktiven Figuren eines guten Romans anzogen oder abstießen. Was er über Mitarbeiter, anstehende Projekte, die tadellose Einrichtung der Labors und das großzügige Budget erfuhr, beseitigte die letzten Zweifel.

»Nur die Ratten sollten wir nach und nach durch Zebrafische ersetzen«, belehrte er Rohner im Versuchslabor.

»Die Ratten werden sich bedanken«, brummte Rohner nervös. Den Umgang mit Versuchstieren überließ er offensichtlich lieber andern. »Fische hört man wenigstens nicht«, fügte er noch leise hinzu, als sie das Labor wieder verließen.

Am Ende des Tages glaubte Jonas selbst, der richtige Mann für diesen Job zu sein. Zum Dank lud er Rohner auf ein Bier ein ohne die geringste Ahnung, wo die nächste ›Tankstelle‹ lag. So lernte er am ersten Tag schon den ›Braunen Mutz‹ und die bärbeißige Rosa kennen.

Sein Vorgänger Hauser hinterließ große Fußstapfen, wie der blutjunge Abteilungsleiter bald einmal feststellen musste. Die älteren Semester unter den Pharmakologen, Chemikern und Biologinnen begegneten dem Fremdling skeptisch bis ablehnend, wenn Helbling nicht in der Nähe war. Es dauerte ein gutes Jahr, bis sie Jonas, dank seiner unbestrittenen fachlichen Kompetenz und Rohners tatkräftigem Lobbying, endgültig in den Schoß der Familie aufnahmen. Endlich konnte er ungestört von politischen Störfeuern arbeiten. Unter Helblings wachsamen Augen begann er, seinen aggressiven Plan umzusetzen. ›Bernoulli‹ sollte binnen zwei Jahren den Rückstand auf dem zukunftsträchtigen Gebiet der personalisierten Medikamente aufholen und zu den fünf führenden Pharmakonzernen an die Weltspitze vorstoßen. Der große Hauser hatte diese Entwicklung sträflich verschlafen. Zugegeben, Pharmacogenomics, wie die Wissenschaft der auf bestimmte genetische Voraussetzungen spezialisierten Arzneimittel in der Fachsprache hieß, war ein neuer Zweig der Pharmakologie. Für den Leiter einer Forschungsabteilung ein wichtiger Grund mehr, sich eingehend damit zu beschäftigen.

Schon um 1900 hatte ein britischer Arzt Abhängigkeiten zwischen Genen, dem Erbmaterial, und Proteinen, den lebenswichtigen Eiweißstoffen, postuliert. Schon damals vermutete man, dass biochemische Prozesse im Menschen abhängig sein könnten von seinen individuellen Genen. Viel später allerdings entdeckte man, dass Menschen mit genetischen Variationen verschieden reagierten auf gewisse Medikamente. Und erst die neuste Forschung erlaubte Medizinern und Pharmakologen, Medikamente gezielt für bestimmte Genotypen zu testen und zu produzieren. Jonas war ein Experte in einer Technik, die den Einfluss winziger Änderungen des Genmaterials auf die Wirkung von Medikamenten zur Senkung des Herzinfarktrisikos untersuchte. Seine Tätigkeit im Labor und die seiner Mitarbeiter glichen daher eher der Arbeit der Gentechniker als derjenigen der Chemiker wie bei früheren Generationen von Pharmakologen. Helbling und das Topmanagement der Familie sahen das ungeheure Potential dieser Entwicklung sofort, mit der man große Bevölkerungsgruppen mit spezialisierten und wirksameren Medikamenten versorgen konnte und gleichzeitig das Risiko von Nebenwirkungen senkte. Jonas’ Abteilung brauchte sich wahrlich nicht um die Finanzierung ihrer Forschung zu sorgen. Andere Bereiche der Familie konnten nur neidisch zusehen, wie das Geld dem jungen Schnösel nachgeworfen wurde.

Der Erfolg schweißte zusammen, erzeugte aber auch zunehmenden Druck. Erste feine Risse im Druckbehälter am Rheinknie erkannte Jonas bei einer läppischen Episode im Versuchslabor der Zebrafische. Die stummen kleinen Helfer hatten Ratten und Mäuse weitgehend aus seinem Labor vertrieben. Die Fische eigneten sich wesentlich besser für Untersuchungen und Testreihen, bei denen gezielt Gensequenzen ein- und ausgeschaltet werden mussten. Das funktionierte allerdings nur einwandfrei, wenn sie auch ihre Diät genau einhielten, wie es die Versuchsanordnung vorschrieb. Dafür war der Lehrling zuständig, der eines Morgens blass und verängstigt in einer Ecke neben den Aquarien hockte, stumm wie seine Fische. Es war der letzte Tag der aufwendigen, monatelangen Testreihe, die über die Zukunft des vielversprechenden Blutfettsenkers mit dem Codenamen ›BSX10‹ entscheiden sollte. Die ganze Abteilung wartete beinahe atemlos auf die Untersuchungsergebnisse aus dem Labor.

»Sind die Messungen ausgewertet?«, fragte Jonas Rohner.

Der stand ratlos neben seinem Stift, die Knopfaugen größer als sonst, das Gesicht leuchtend rot wie eine Wärmelampe. Er rang um Worte, bis er endlich heiser keuchte: »Potz Heidenblitz.«

»Was ist mit euch beiden los? Hat euch ein Fisch gebissen?«

»Potz Heidenblitz«, wiederholte Rohner kopfschüttelnd. »Wir sind tot.«