Loe raamatut: «Dahlen - Kleine Stadt mit Geschichte(n)»

Hartmut Finger

DAHLEN

Kleine Stadt mit Geschichte(n)

Engelsdorfer Verlag

Leipzig

2017

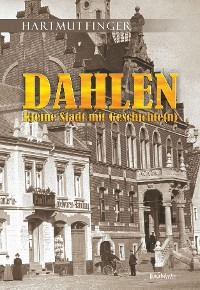

Bildquellen Titelseite

1. Rathaus: Heimatmuseum Dahlen

2. Sackhupper: (Foto: Hartmut Finger)

Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

Copyright (2017) Engelsdorfer Verlag Leipzig

Alle Rechte beim Autor

Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)

E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH 2017

Inhalt

Cover

Titel

Impressum

Vorwort

Die älteste Geschichte unserer Heimat

Mittlere Steinzeitliche Besiedlung (Mesolithikum)

Jungsteinzeitliche Besiedlung (Neolithikum)

Bronzezeitliche Besiedlung

Römische Kaiserzeit

Die slawische Besiedlung

Eroberung und Besiedlung durch Sachsen und Franken / Anfänge der Mark Meißen

Die Gründung und Entwicklung zur Stadt

Die Ersterwähnung

„Dolen“, Wolfersdorf und Dittersdorf

Die Zisser Gemeinde

Dahlen wird zur Stadt

Dahlen als Kreuzung von Handelswegen

Die Grundherren des mittelalterlichen Dahlen

Dahlen als entwickelte Stadt am Ende des Mittelalters

Die Entwicklung Dahlens bis zum Dreißigjährigen Krieg

Die frühe städtische Verwaltung

Die frommen Pflichten der Bürger

Der Brandschutz

Die Märkte

Das Geleit

Frondienste und Abgaben

„Heergeräte und Gerade“

Das Hutungsrecht des Grundherren

Die „Dahlische Hohe Jagt“

Das Rechtswesen

Die Sorge um die sozial Schwachen

Die Feudalherren derer von Schleinitz

Paul Horter und Thomas Osterland

Die Pest

Überregionale Ereignisse

Die Zeit der Reformation

Dahlen im Dreißigjährigen Krieg

Das politische Vorspiel

Beginn einer langen Leidenszeit für Dahlen

Eine schreckliche Bilanz

Die Entwicklung nach dem Dreißigjährigen Krieg (Ein Jahrhundert Frieden?)

Ein schwerer Neuanfang

Immer wieder Rückschläge

Ein kleiner wirtschaftlicher Aufschwung

Mord an einem Handlungsreisenden

Schon wieder Kriegsgefahr

Streitigkeiten zwischen Grundherren und Bürgerschaft

Dahlen und sein Schloss

Der Rittersitz zu Dahlen

Heinrich Graf von Bünau

In Dahlen entsteht ein Barockschloss

Die Ausstattung

Der Wohnkomfort

Die Nebenanlagen

Das Rittergut

Das Dahlener Schloss rückt in den Mittelpunkt europäischer Geschichte

Ein Hort von Kunst, Kultur und Bildung

Eine neue Gesellschaft nimmt das Schloss in Besitz

Unsere Heimat im Siebenjährigen Krieg

Die politische Lage vor dem Krieg

Die Preußen kommen

Kriegsalltag unter preußischer Herrschaft

Persönliche Schicksale

Wechselnde Besatzungen

Die Schlacht von Süptitz

Die Plünderung der Hubertusburg

Das Ende des Krieges

Friedrich II. – Regent auf Schloss Dahlen

Die Bilanz des Krieges für Dahlen und Schmannewitz

Aufbruch in die Moderne

Aufschwung in die nächste Katastrophe

Altersversorgung im Jahr 1778

Ein Prozess mit Folgen

Die Unruhen von 1790

Die Napoleonischen Kriege 1806-1813

Der Feudalstaat beginnt sich aufzulösen

Und der wirtschaftliche Aufschwung?

Die Gründung der Sparkasse

Das Postwesen

Dahlen und die Eisenbahn

Das Hospital

Bürgermeister Bautzmann und die 1848er Bewegung

Die Entwicklung von Handwerk und Gewerbe

Die Anfänge des Handwerks

Organisation des Handwerks

Innungs[un]wesen

Die Dahlener Innungen

Die Innung der Schuhmacher

Das Handwerk bekommt Konkurrenz

Die Dahlener Mühlen

Weitere Handwerksberufe in Dahlen

Die Entwicklung des Dahlener Schulwesens

Die Anfänge einer Schulbildung in Dahlen

Kleine Fortschritte im Bildungswesen

Endlich eine neue Schule

Ein weiterer Schulneubau

Das Bildungswesen im sozialistischen Dahlen

Bildung auf dem Dorf

Die berufliche Ausbildung

Am Anfang war die Katastrophe

Die Geschichte der christlichen Kirche in Dahlen

Die Anfänge christlichen Lebens in Dahlen bis zur Reformation

Die Stadtkirche „Unser Lieben Frauen“

Die Peterskapelle

Ein Kloster in Dahlen?

Frömmigkeit, Zucht und Ordnung

Dahlener Pfarrer

Traditionen, Sitten und Brauchtum

Die Schwierigkeit bei uns Traditionen zu finden

Traditionen

Trachten

Vereine

Sprache, Dialekt und Mundart

Dahlens Rathäuser

Das Wappen

Das geologische Umfeld der Stadt Dahlen

Die geologische Struktur der Dahlener Heide

Die Entstehung der Dahlener Heidelandschaft

Das Braunkohle-Flöz von Dahlen

Salzquellen in der Dahlener Heide?

Sagen und Legenden

Die Geschichte vom „Sackhupper“

Die Sage vom „Schwarzen Kater“

Die „Tote Magd“

Anhang

Zeittafel

Personenregister

Anmerkungen

VORWORT

Es gab für mich mehrere Gründe, diese Chronik zu schreiben. Zum einen habe ich festgestellt, dass ganz offensichtlich noch keine umfassende Chronik über die Stadt Dahlen veröffentlicht wurde. Zum anderen habe ich bei meiner Arbeit im Heimatmuseum sehr viel Material in Form von Akten, Briefen und anderen Handschriften wiederentdeckt, in denen sehr vieles über die Geschichte von Dahlen dokumentiert ist. Diese Erkenntnisse wiederum haben mir den Weg in zahlreiche andere Archive gewiesen. Es hat viele Jahre gebraucht, um die wichtigsten Schriftstücke, die bis zum Anfang des 15. Jahrhunderts zurück reichen, aus dem Sütterlin zu übertragen. Man darf auch nicht vergessen, dass die Zeit an vielen Archivarien ihre Spuren hinterlassen hat. Beim Studium all dieser Dokumente und Unterlagen, die in der Mehrzahl über persönliche Schicksale von Dahlener Einwohnern, aber auch von Bewohnern der umliegenden Ortschaften handeln, habe ich manchmal Erstaunen ebenso wie Entsetzen gespürt. Es blieb auch nicht aus, dass ich das eine oder andere Mal habe schmunzeln müssen. Trotz des umfangreichen Materials ist es unvermeidlich, dass auch diese Chronik Lücken aufweist. Die Ursache ist unter anderem darin zu suchen, dass das Material, welches uns von unseren Vorfahren bis heute überliefert wurde, oft nach dem Zufallsprinzip erhalten ist. Das Gleiche gilt ebenso für archäologische Ausgrabungen und andere Fachgebiete der Geschichtswissenschaft. Für die Erforschung der Geschichte Dahlens kommt erschwerend hinzu, dass bei einem Stadtbrand im Jahre 1680 das Kirchenarchiv und damit alle Personenstandakten bis zu dieser Zeit vernichtet wurden. Bei einer weiteren Feuersbrunst im Jahr 1719 wurden das Rathaus und auch das Wohnhaus des damaligen Bürgermeisters ein Raub der Flammen. Die in diesen beiden Häusern seinerzeit aufbewahrten Akten der Bürgerschaft von Dahlen wurden dabei vernichtet. Einen großen Teil an Informationen erhielt ich, wie bereits erwähnt, bei Recherchen in anderen Archiven, aber auch in anderen Museen.

Es gab natürlich auch in der Vergangenheit Dahlener Bürger, welche die Geschichte der Stadt Dahlen erforscht haben. Hervorzuheben ist hierbei der Lehrer und ehemalige Dahlener Bürger Joseph Fritscher†, der vor über fünf Jahrzehnten die so genannten Heimatbücher geschrieben hat. Er leistete damit einen wichtigen Beitrag zu dieser Chronik. Allerdings ist nicht immer klar, für welche Artikel in den Büchern er selbst der Autor war, da er auch zahlreiche Arbeiten anderer Heimatforscher (siehe z. B. Rundblick) übernahm. Ob diese Heimatbücher, möglicherweise eine Vorarbeit für ein geplantes Buch, einmal als Chronik veröffentlicht werden sollten, lässt sich heute nicht mehr sagen. Der überaus größte Teil des Inhaltes der Heimatbücher wurde bereits in zahlreichen Veröffentlichungen im „Rundblick“ wiedergegeben. Es ist nur natürlich, dass sich einige Aspekte der Geschichte von Dahlen seither anders darstellen. Inzwischen gibt es viele neue Erkenntnisse, die in diese Chronik eingearbeitet worden sind. Auch die Bewertung von damals vorhandenen Einblicken ist heute oftmals eine andere. Das ändert nichts an der Leistung von Herrn Fritscher, und mein Dank gilt vor allem ihm und seiner wertvollen Vorarbeit.

Zum weiteren sei Herrn Johannes Fuchs† gedankt. Er hat nicht nur das Heimatmuseum wiedergegründet und viele Jahrzehnte geleitet, sondern er hat auch durch seine Geschichtsforschung, deren Ergebnisse er in zahlreichen Aufsätzen zusammenfasste, ebenfalls wichtige Vorarbeiten zu dieser Chronik geleistet. Einige seiner Aufsätze finden sich in den Heimatbüchern wieder. Für das Kapitel „Die älteste Geschichte unserer Heimat“ konnte ich Herrn Hartwig Müller aus Schmannewitz als einen sehr versierten Fachmann auf diesem Gebiet zur Mitarbeit gewinnen. Auf Grundlage seines fundierten Wissens wurden eine ganze Reihe inzwischen überholter Ansichten und Darstellungen korrigiert. Ebenso stand mir bei der Erarbeitung des geologischen Umfeldes der Stadt Dahlen Steffen Glaser aus Sörnewitz als profunder Kenner dieses Fachgebietes zur Seite. Ein weiterer Dank gilt auch den Brüdern Claus und Gert Legal. Diese haben mich zuletzt durch ihr Buch „Friedrich II. – Preußens König – Sachsens Feind – Regent auf Schloss Dahlen” dazu inspiriert, diese Chronik zu schreiben. Auch steuerten sie zahlreiches neues Geschichtsmaterial, besonders über die Rolle Dahlens im Siebenjährigen Krieg, bei. Und schließlich stellten mir eine Reihe von Dahlenern ihre persönlichen Unterlagen und ihr Wissen zur Verfügung und leisteten einen wichtigen Beitrag bei der Erstellung dieses Buches.

Die zeitliche Gliederung der Chronik orientiert sich an den markantesten Ereignissen in der Geschichte der Stadt Dahlen. Das waren sehr oft kriegerische Ereignisse. Mancher Leser mag sich an der Einteilung der Kapitel stoßen, da hierbei gleich drei Mal dem Dreißigjährigen Krieg Aufmerksamkeit geschenkt wird. Ich habe sehr lange über andere Titel für diese Kapitel nachgedacht. Aber dieser Krieg stellt eine solche Zäsur in der Geschichte von Dahlen dar, dass sich die Titelbezeichnungen fast zwangsläufig ergeben haben. Es gab ein Dahlen vor und ein anderes Dahlen nach jenem Krieg. Auch der Siebenjährige Krieg wird in dieser Chronik überproportional umfangreich dargestellt. Das hat seine Gründe: zum einen durch die besondere Rolle, welche Dahlen in diesem Krieg spielte und zum anderen durch die Fülle an Material, welches sich besonders in letzter Zeit aufgetan hat. In diesem Kapitel sollen aber nicht der gesamte Kriegsverlauf, sondern vor allem die Ereignisse aufgeführt werden, die einen unmittelbaren Einfluss auf das Geschehen in und um Dahlen hatten.

Die Geschichte von Dahlen kann man natürlich nicht isoliert vom allgemeinen Geschehen in Sachsen, in Deutschland oder gar in Europa sehen. Deshalb habe ich, wo es sich anbot, den verschiedenen Themen entsprechende Ausführungen vorangesetzt bzw. eingefügt.

Was den territorialen Rahmen dieser Chronik betrifft, so wurde angestrebt, möglichst nahe an der Stadt Dahlen zu bleiben. Dies ist natürlich abhängig vom vorhandenen Material. Man muss aber auch in Betracht ziehen, dass die Stadt mit ihrem Markt für die sie umgebenden kleineren Ortschaften wie zum Beispiel Calbitz, Malkwitz, Luppa, Bucha oder Lampertswalde ein wirtschaftliches und gesellschaftliches Zentrum darstellte. Besonders eng war die Beziehung von Schmannewitz (angeschlossen Ochsensaal) zu Dahlen, da dieses Dorf zur Grundherrschaft Dahlen gehörte. An der einen oder anderen Stelle fanden auch die Orte Börln, Bortewitz, Großböhla und Kleinböhla Eingang in die Chronik, die ebenso wie Schmannewitz und Ochsensaal im Jahr 1994 nach Dahlen eingemeindet wurden.

Die chronologische Fortschreibung dieser Abhandlung endet im wesentlichen um die Mitte des 19. Jahrhunderts. Ausnahmen hierbei sind spezielle Themen wie Bildungswesen, Schlossgeschichte und Kirche, aber auch Eisenbahn, Sparkasse usw. Die Geschichte ab der Mitte des 19. Jahrhunderts, mit der zunehmenden Industrialisierung bis in die jüngere Vergangenheit mit all den Umbrüchen des 20. Jahrhunderts bietet genügend Material, für einen weiteren ebenso umfangreichen Band.

Diese Chronik sollte auch nicht nur eine Aneinanderreihung von Geschichtsdaten sein. Mein Ziel war es vor allem, eine ganze Reihe unserer Vorfahren und deren Schicksale namhaft zu machen. Dies ergibt einen viel deutlicheren, vor allem aber einen lebendigeren Einblick, in die Lebensverhältnisse früherer Zeiten.

Zahlreiche Bildzeugnisse in dieser Chronik sollen das Geschehen vergangener Tage anschaulicher machen. Hierbei wurden, soweit vorhanden, Bilder von Dahlen und Umgebung verwendet. Waren solche nicht verfügbar, wurde auf Werke aus anderen Quellen zurückgegriffen, wobei weitgehend auf die zeitliche Zuordnung oder den regionalen Bezug geachtet wurde.

*

Touristen, die aus anderen Bundesländern eher zufällig in unsere Gegend kommen, hören und sehen oft das erste Mal etwas von der Stadt Dahlen. Besucher aus nicht so weit entfernten Gegenden oder auch aus anderen Landkreisen von Sachsen haben zumindest schon einmal von der „Dahlener Heide“ gehört. Die große Mehrheit von ihnen nimmt die Stadt lediglich als südliche Zufahrt in die Dahlener Heide wahr. Entschließen sie sich dennoch einmal für einen Halt in Dahlen, so bekommen viele den Eindruck von einem kleinen verschlafenen Städtchen. Spätestens aber, wenn die endlosen LKW-Kolonnen, die über die Bahnhofstrasse und den Markt donnern, ihre volle Aufmerksamkeit erzwingen, ziehen diese recht schnell weiter. Die wenigen aber, die sich dann hier doch intensiver umschauen, kommen recht bald zu der Erkenntnis, dass sie sich auf einem recht geschichtsträchtigen Boden bewegen. Dazu trägt nicht zuletzt das Schloss bei, das selbst noch als Ruine beeindruckt.

Dass eine Stadt, die auf rund 800 Jahre Geschichte verweisen kann, im Laufe ihrer langen Historie viele Höhen und Tiefen erlebt hat, versteht sich von selbst. Ob wir uns in der heutigen Zeit in einem Hoch oder einem Tief befinden, möchte ich nicht beurteilen. Das überlasse ich späteren Chronisten. Die Lebensbedingungen der meisten Einwohner sind so gut, wie in keiner Generation vor uns. Gleichzeitig wandern aber vor allem viele junge Menschen in zum Teil weit entfernte Regionen innerhalb und außerhalb Deutschlands ab, um ihren Lebensunterhalt zu sichern. Die Einwohnerzahlen sind rückläufig und das Durchschnittsalter nimmt immer mehr zu. In Dahlen gibt es heute bis auf wenige Ausnahmen kaum nennenswerte Industrie.

Die Kirche im Abendlicht

So ist die einstmals weithin berühmte Löwenbrauerei schon lange dem Verfall preisgegeben. Gastronomen fällt es ebenfalls schwer, ihr Geschäft am Leben zu erhalten. Die Errichtung solch imposanter Gebäude wie das Rathaus (1888) oder die Schule (1905) mag uns den Eindruck vermitteln, dass es der Stadt zu jener Zeit wirtschaftlich besser ging. Ob das auch für den einzelnen Bürger zutraf, ist jedoch fraglich. Was aber macht die Lebensqualität aus, nach welcher man seinen Wohnsitz wählt? Die meisten Einwohner von Dahlen haben ihre Wurzeln hier und denken, wenn sie nicht des Unterhalts wegen zum Wegzug gezwungen sind, über diese Frage nicht nach. Wer schon immer hier gelebt hat, ist mit Traditionen verwachsen, ohne dies oft selbst zu bemerken. Das beweist schon das reichhaltige Vereinsleben in Dahlen. Für viele mag aber auch die Nähe zur Natur eine große Rolle spielen. Welche andere Stadt gibt es, wo man innerhalb von fünf Minuten zu Fuß vom Markt aus den Wald erreicht? Für die meisten Einheimischen spielt die geschichtliche Entwicklung Dahlens eine eher untergeordnete Rolle, wenngleich die Stadt seit über 100 Jahren eines der ältesten Museen in der Umgebung besitzt.

Hartmut Finger

Dahlen, im August 2017

Bildquellen

1. Kirche im Abendlicht: (Foto: Hartmut Finger).

DIE ÄLTESTE GESCHICHTE UNSERER HEIMAT

Mittlere Steinzeitliche Besiedlung (Mesolithikum)

Wer waren die Menschen, die schon vor vielen Tausend Jahren in unserer Gegend lebten? Was hat sie dazu gebracht, gerade hier zu siedeln? Für unsere frühen Vorfahren muss es sich gelohnt haben ihr Lager hier, aber vor allem im weiteren Umkreis, aufzuschlagen. Erst in jüngster Zeit wurden im Leipziger Umland Siedlungsspuren gefunden, die bis zu 250.000 Jahre zurückreichen. Die Beschreibung dieser Siedlungsgeschichte des uns interessierenden Gebietes soll jedoch erst nach dem Ende der letzten Eiszeit, also vor etwa 12 000 Jahren, beginnen.

In jener Zeit, als das Klima in Europa allmählich wieder wärmer wurde, begann die kontinuierliche Besiedlung des Raumes, den wir im weiteren Sinne als unsere Heimat bezeichnen. Damit ist im wesentlichen das Territorium gemeint, welches heute das Land Sachsen ausmacht. In jener Zeit begann eine Besiedlung, die bis in die heutige Zeit eine fast ununterbrochene Fortsetzung gefunden hat.

Woher die ersten Bewohner kamen, die etwa 8 000 Jahre vor der Zeitenwende in unseren Landstrich zogen, ist bis heute nicht eindeutig geklärt. Es gibt aber keinen Zweifel, dass es sich um Menschen handelte, die ein nomadisches Leben führten. Die Zuwanderung erfolgte vor allem entlang der Flüsse Elbe und Mulde. Diese frühen Zuwanderer hatten keine festen Siedlungen, sondern, wie das bei Nomaden üblich ist, saisonale Rastplätze. Im Großen und Ganzen war die Siedlungsdichte sehr dünn. Bevorzugte Stellen für ihre Lagerplätze waren zumeist die angrenzenden Hügel entlang der Flüsse. Ihren Lebensunterhalt bestritten sie als Jäger und Sammler. Auch Fischfang ist denkbar. Zahlreiche Funde belegen, dass sie sich aber auch auf die Herstellung von Feuersteinwerkzeugen spezialisiert hatten.

Auf dem Gebiet des heutigen Dahlener Territoriums sind bisher keinerlei Funde dieser frühen Kultur gemacht worden. Der Dahlen am nächsten gelegene Lagerplatz aus dieser Zeit ließ sich auf dem Burzelberg in den Hohburger Bergen (ca. 15 km westlich von Dahlen) lokalisieren.

Jungsteinzeitliche Besiedlung (Neolithikum)

Die ersten Bewohner, die Feldwirtschaft im Gebiet des späteren Sachsen betrieben, wanderten etwa 5500 Jahre vor der Zeitenwende ein.

Der Ackerbau selbst hat nach heutigen Erkenntnissen seine frühesten Ursprünge in Ostanatolien. Er fand recht bald Verbreitung im Gebiet des sogenannten fruchtbaren Halbmondes im Nahen Osten und auch darüber hinaus bis nach Südosteuropa. Bei den Angehörigen dieser Kultur war die Herstellung von Keramik ebenfalls entwickelt. Im nördlichen Karpatenbecken haben diese Ackerbauern eine für sie ganz typische Art der Töpferei, die sogenannte Bandkeramik, hervorgebracht. Auf ihren Tongefäßen sind bandförmige Muster ein typisches Gestaltungselement. Anhand dieser Bandkeramik lässt sich heute sehr gut die Weiterverbreitung dieser Kultur nachverfolgen.

Typisches Gefäß der Bandkeramik aus einem Grab in Sondershausen/Thüringen

In unser Gebiet wanderten die „Bandkeramiker“ aus dem Balkangebiet über Böhmen das Elbtal stromabwärts. Diese Ackerbauern waren sehr gute Spezialisten im Auffinden von besonders fruchtbaren Böden. Sie besiedelten die Gegenden, die auch heute noch als die fruchtbarsten gelten. So legten sie ihre Felder auf den ertragreichen Lößböden in der Lommatzscher Gegend – der „Lommatzscher Pflege“ – an. Auch die Gebiete des Dresdner Elbtals sowie weiter beiderseits der Elbe stromabwärts bis östlich von Torgau gehörten zu ihrem bevorzugten Siedlungsgebiet. Die meisten Teile der Elb- und Muldetäler aber waren eher dünn besiedelt. Etwas weiter – von uns aus gesehen – befand sich ein großes Siedlungsgebiet dieser Kultur: südlich, westlich und nördlich von Leipzig, im Raum von Zwenkau bis Delitzsch. Es zog sich bis in die Magdeburger Börde hin. Im Gebiet der Dahlener Heide wurden bisher keinerlei Funde, die auf Siedlungsplätze der Bandkeramiker hinweisen, entdeckt. Der bei uns vorherrschende relativ unfruchtbare Sandboden mag für diese Ackerbauern keinen Anreiz gegeben haben, sich hier niederzulassen. Die von Dahlen aus am nächsten gelegenen Siedlungsplätze von Bandkeramikern wurden bei Mügeln, Wiederoda und in der Nähe von Salbitz ausfindig gemacht. Ihre Datierung reicht bis etwa 5500 Jahre vor der Zeitenwende zurück. In Salbitz ist man auf Reste mehrerer Langhäuser gestoßen.

Was die Bodenbearbeitung angeht, so kannten die Bandkeramiker noch keinen Pflug. Sie bearbeiteten den Boden mit Grabstock oder Hacke. Neben der Anfertigung von Tongefäßen war bei ihnen aber auch noch die Herstellung von Werkzeugen aus Stein weit verbreitet.

Ein von den Bandkeramikern hergestellter sogenannter Schuhleistenkeil

(Heimatmuseum Dahlen)

Dass die Einwanderung der ersten Ackerbauern in unser Gebiet völlig konfliktfrei geschah, ist eher unwahrscheinlich. Der Ackerbau setzt den Besitzt von Land voraus. Hierbei ist es erst einmal unerheblich, ob der „Grundbesitz“ dem Einzelnen oder der Gemeinschaft gehört. Die vor ihnen hier nomadisch lebenden Bewohner kannten keinerlei Besitzanspruch. Sie ernährten sich ausschließlich von dem, was ihnen die Natur gab. Waren die Ressourcen erschöpft, zogen sie einfach weiter an einem anderen Ort. Nun standen diese Nomaden plötzlich vor Territorien, auf denen sie früher ohne jede Einschränkung ihren Lebensunterhalt bestreiten konnten. Plötzlich aber war dieses Land für sie tabu. Das wollten und das konnten sie wohl nicht verstehen. Die Folge waren oft bewaffnete Auseinandersetzungen. Diese Konflikte gab es mit großer Sicherheit aber auch schon in der Ursprungsregion des Ackerbaus: in Ostanatolien. Nicht zuletzt verweist uns die Geschichte von Kain und Abel aus dem Alten Testament auf dieses Problem.

Dass letztlich die Ackerbau treibenden Kulturen – obwohl ihr Lebensunterhalt zunächst wesentlich mühsamer erscheint – doch erfolgreicher waren, zeigt die gesamte Entwicklungsgeschichte der Menschheit danach und nicht zuletzt beweist unsere eigene Existenz dies nachdrücklich.

An dieser Stelle soll zugleich einem Vorurteil begegnet werden, dass es die ersten frühen Siedler in vielen Dingen nicht so genau nahmen und es quasi drunter und drüber ging. Für unsere fast ständig am Existenzlimit lebenden Vorfahren konnte eine einzige Missernte oder ein anderes negatives Ereignis das Überleben der gesamten Sippe bedrohen. Daher war es für sie absolut notwendig, alles was irgend möglich war, exakt zu planen sowie jede anstehende Arbeit sorgfältig und beflissen durchzuführen. Voraussetzung hierfür war wiederum, jede verfügbare Arbeitskraft jederzeit bestmöglich einzusetzen, Arbeitsmittel und Ausrüstungsgegenstände – ja sogar die persönliche Bekleidung – in bestem Zustand zu halten. Nur so war ein Überleben der Sippe möglich. Diese ersten Ackerbauern waren uns heutigen Menschen in Denken und Handeln ähnlicher als wir es oft wahrhaben wollen. Ein Leben in den Tag hinein, wie das in unserer heutigen Wohlstandsgesellschaft für viele selbstverständlich geworden ist, hätte für sie in der Regel tödliche Konsequenzen gehabt.

Etwa 2800 Jahre vor der Zeitenwende wanderten in unser Gebiet wiederum Angehörige einer Kultur ein, die vorwiegend Weidewirtschaft, aber auch schon Ackerbau betrieben. Ihr Entwicklungsstand war vermutlich ähnlich dem der Bandkeramiker. Dass es aber dennoch kulturelle Unterschiede gab, erkennt man an den von ihnen anders gestalteten Tongefäßen. Sie umwickelten die von ihnen hergestellten noch weichen Gefäße vor dem Brand mit geflochtenen Schnüren. Während des Brandprozesses verbrannten diese Schnüre, und zurück blieb das auf den Gegenständen eingedrückte aber nun fest gebrannte Schnurmuster. Man nennt die Angehörigen dieser Kultur daher die „Schnurkeramiker“.

Schnurkeramischer Becher, gefunden am Kuhturm in Leipzig/Lindenau

Um etwa 2200 Jahre vor der Zeitenwende siedelten sich bei uns Angehörige einer weiteren ackerbautreibenden Zivilisation an. Auch sie sind deutlich an der Art der von ihnen hergestellten Keramiken von den anderen Kulturen zu unterscheiden. Ihre Tongefäße haben in etwa die Form einer Glocke. Man bezeichnet sie deshalb als „Glockenbecherkultur“. Sie hat ihren Ursprung in Westeuropa, überwiegend auf der iberischen Halbinsel.

Funde aus einem Grab der Glockenbecherkultur

Die Angehörigen beider letztgenannten Gesellschaftsformen – der Glockenbecherkultur sowie der Kultur der Schnurkeramik – besiedelten ausschließlich sogenanntes Altsiedelland. Das heißt, dass sie sich nur auf solchem Land niederließen, auf dem schon die vor ihnen hier eingewanderten Bandkeramiker siedelten. Damit dürfte auch von ihnen keine Niederlassung in und um die Dahlener Heide zu finden sein.