Loe raamatut: «Als Lehrer in Gotha/Thüringen 1950–1990»

Heinz Scholz

Als Lehrer in

Gotha/Thüringen

1950-1990

– Im Schuldienst der DDR –

Verlag Rockstuhl

Impressum

Herausgeber: Harald Rockstuhl, Bad Langensalza

Umschlaggestaltung: Harald Rockstuhl, Bad Langensalza

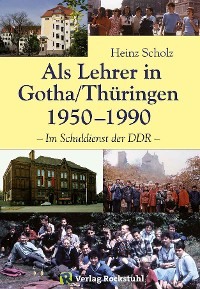

Titelbild: Fotos Sammlung Heinz Scholz, Montage von Harald Rockstuhl Auf den Fotos zu sehen:

Schulgebäude der ehemaligen Löfflerschule in den 80er Jahren. Das Foto von der Arnoldischule stellte die Schule freundlicherweise zur Verfügung.

Weitere Fotos aus der Sammlung von Heinz Scholz.

Personennamen sind teils verfremdet (durch Pseudonyme) oder nicht genannt.

ISBN 978 - 3 - 86777 - 036 - 1, gedruckte Ausgabe

1. digitale Auflage: Zeilenwert GmbH 2013

ISBN 978 - 3 - 86777 - 564 - 9, E-Book [ePUb]

Repro und Satz: Verlag Rockstuhl, Bad Langensalza/Thüringen

Innenlayout: Harald Rockstuhl, Bad Langensalza

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Inhaber: Harald Rockstuhl

Mitglied des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels e. V. Lange Brüdergasse 12 in D-99947 Bad Langensalza/Thüringen Telefon: 03603/81 22 46 Telefax: 03603/81 22 47 www.verlag-rockstuhl.de

Inhaltsübersicht

Cover

Titel

Impressum

Vorwort

I. In den fünfziger Jahren

Als „neuer“ Lehrer in der Löfflerschule zu Gotha

Wir „ Neulehrer“ in der DDR

Unser Schulhaus und seine Ausstattung

Neue „Errungenschaften“ in der Schule

„Transparentitis“

Partei und Schule

Meine Hauptaufgabe: der schulische Unterricht

Förderung der Arbeiter- und Bauernkinder

Parteilichkeit und Gesellschaftliche Arbeit

Die „Pionierarbeit“

Die „Ferienaktion“

Vorbereitung eines Schuljahres

Zusammenarbeit mit Eltern und Elternbeirat

Unser Patenbetrieb

Lehrer – oder Staatsfunktionär und Propagandist?

… nach dem Westen abhauen?

Wieder in Gotha – in der Löfflerschule wie bisher

„Die Revolution entlässt ihre Kinder“

Neue Aufgaben und Probleme

Über die Moral des „neuen sozialistischen Menschen“

… oder hier bleiben?

Die Ära Löfflerschule geht zu Ende

II. In den sechziger Jahren

… in einer Schule mit „erweitertem Russischunterricht“

… während der „revolutionären Ausgestaltung“ des Sozialismus

… und zu Zeiten des Mauerbaus …

… trotz „Westfernsehens“ …

… mitgenommen in eine neue schulische „Gründerzeit“

… verpflichtet zur „Patenschaftsarbeit“ …

… zwischen Hoffnung und Aussichtslosigkeit …

… auch Urlaub machen im Sozialismus …

… dann das Bangen um den „Prager Frühling“ …

… und nach kurzem Lichtblick auf eine persönliche Chance …

… unterwegs auf den Spuren der schlesischen Vergangenheit …

III. In den siebziger Jahren

„Willy, Willy … “

Die Anna-Seghers-Schule wächst und gedeiht

„Drushba, drushba … “

Wieso der Name „Anna-Seghers“-Schule

Der Genosse Lehrer und seine Kirche

Jugendweihe oder Konfirmation?

„Theater, Theater … “

„Parteilichkeit“

Von Freunden nah und fern

Bedenken beim Schreiben

Begegnung

Kummer und Leid

Die „ Akte W … “ 1978/79 (15)

IV. In den achtziger Jahren

„Lohnt(e) es sich …?“

An der Grenze des Möglichen

Wechseln – in eine andere Schule

„Mein Schlesierland … “ – nun Polenland

Schülerbefragung

Ein Disziplinarverfahren

Von antifaschistischer Erziehung in der Schule

Trabi-Geschichten

Anmerkungen zum Deutschunterricht

Zum Geographie-Unterricht …

Skrupel im Geschichtsunterricht

Die Ohrfeige

„Glasnost“ und „Perestroika“ auf dem Wege …

Der heiße Sommer 1989

V. Während des politischen Umbruchs 1989/90

Gotha, im November 1999

Gotha, im November 1999

Gotha, im November 1999

Gotha, im Dezember 1999

Quellenverzeichnis/Literaturangaben

Heinz Scholz bei der Übergabe des 2. Bandes im Verlag Rockstuhl in Bad Langensalza

Vorwort

In Fortführung meines ersten Buches „Mein langer Weg von Schlesien nach Gotha“ … ist der in diesem Buch vorliegende Bericht über „Mein Leben und Arbeiten als Lehrer in Gotha 1950 – 1990“ als Fortsetzung meines im ersten Buch begonnenen Lebensberichtes zu verstehen.

Sommerferien 1969 – Fahrradtour mit meinem Sohn. Siehe Seite 141 ff.

Es handelt sich also auch bei den schriftlichen Aufzeichnungen in diesem zweiten Buch um einen subjektiven Erfahrungsbericht – auf der Basis subjektiver Wahrnehmungen und Erinnerungen sowie persönlich aufbewahrter Dokumente, Zeitungen, Fotos und Belege, niedergeschrieben mit dem Bemühen, einen authentischen Einblick in meine Lebens- und Arbeitswelt als Lehrer in der DDR zu geben – und das möglichst ehrlich und redlich, nach bestem Wissen und Gewissen.

Im Vergleich zu dem großen Biographien und Autobiographien, verfasst oder in Druck gegeben von prominenten bzw. populär bekannten Persönlichkeiten, handelt es sich bei meinen autobiographischen Aufzeichnungen um den Lebens- und Erfahrungsbericht eines einfachen Menschen! Selbst aufgeschrieben und eigenverantwortlich verfasst, betrachte ich diesen als eine der vielen Lebensgeschichten „kleiner Leute“. So verstehe ich mich als schlichter Zeitzeuge, der denkt, dass manches historische Geschehen aus dem Großen und Ganzen der jüngsten Geschichte vielleicht anschaulicher und verständlicher werden kann durch die subjektiv erzählten Geschichten der kleinen Leute!

Gotha im Juni 2008 Heinz Scholz

I. In den fünfziger Jahren

Als „neuer“ Lehrer in der Löfflerschule zu Gotha

Es war Ende Mai 1950, etwa 6 Wochen vor den Sommerferien, als ich das erste Mal das kasernenartige Backsteingebäude der Löfflerschule in der Roststraße betrat. Durch eine verschrammte graue Flügeltür gelangte ich in den dunklen Korridor im Erdgeschoss, wo ich mich gleich rechts im Büro beim Schulleiter, Herrn Paul Kühnlenz, als junger Lehramtsanwärter vorzustellen hatte.

Tage zuvor, bei meiner Anmeldung im Schulamt zwecks Einweisung, hatte mir der amtierende Schulrat Linde, ein älterer ehemaliger kommunistischer Lehrer aus Zeiten der Weimarer Republik (mit Thälmannmütze), in resolutem Ton aufgetragen, am 1. Juni 1950 in der Löfflerschule zu Gotha den Unterricht als Geschichtslehrer aufzunehmen. Ich fände dort ein tüchtiges Lehrerkollegium vor, aber stark bürgerlich durchsetzt, und von mir – als SED-Genosse – erwarte er, dass ich den Schulleiter Kühnlenz im Sinne unseres Staates und der Politik unserer Partei tatkräftig unterstütze. Ich versprach das zu tun.

Der Genosse Kühnlenz erwies sich als ein freundlicher, sympathischer Mann, Ende dreißig. Er begrüßte mich äußerst erfreut, was mich irgendwie wunderte, mir aber bald verständlich wurde, als er mir meine Aufgaben unterbreitete. Anstelle des bisherigen in den „Westen gegangenen“ Geschichtslehrers der Schule hätte ich hauptsächlich Geschichte zu unterrichten in den oberen Klassenstufen, dazu in zwei 8. Klassen Staatsbürgerkunde und in einer 4. Klasse Heimatkunde. Und diese „Vierte“ müsste ich nach den Sommerferien, im fünften Schuljahr, als Klassenlehrer übernehmen.

Es sei dazu gesagt: Die Löfflerschule war, wie nach damals geltender Bildungsstruktur benannt, eine „Grundschule“ für die Klassen 1 bis 8 mit etwa 800 Schülern insgesamt.

In den nachfolgenden Wochen gewöhnte ich mich ein. Die Mädchen und Jungen in den mir anvertrauten Klassen reagierten freundlich und folgsam. Ich fühlte mich von ihnen gut angenommen. Auch im Lehrerkollegium hatte man mir Wohlwollen entgegen gebracht. Im Laufe der ersten Monate begriff ich, was der Schulrat unter bürgerlich durchsetzt verstand: Ein Großteil der Schüler kam aus dem „Westviertel“, einem Wohngebiet, in dem bis in die Nachkriegsjahre hinein vorwiegend „gut bürgerliche“ Familien ihren Wohnsitz hatten. Aus diesen Kreisen des Bildungsbürgertums besuchten zahlreiche gut motivierte, gut erzogene, leistungsfähige Mädchen und Jungen unsere Löfflerschule. Zum anderen, was wohl den Schulrat noch mehr störte, stammten mehrere Lehrerinnen der Schule aus bürgerlichem Haus, wenngleich sie fast alle wie ich in den Nachkriegsjahren durch eine Neulehrerausbildung Lehrer geworden waren. Trotz gradueller Unterschiede im vorangegangenen Bildungsweg waren also diese Kolleginnen und Kollegen der Löfflerschule bis auf wenige Ausnahmen allesamt „Neulehrer“ wie ich, allerdings hatten sie mir schon zwei–drei Jahre Berufserfahrung voraus.

Wir „ Neulehrer“ in der DDR

Ich denke, der Typus „Neulehrer“ war einmalig und kann als ein typisches Charakteristikum des Schulwesens in der SBZ (Sowjetische Besatzungszone) und im ersten Jahrzehnt der DDR bezeichnet werden.

Da ein Großteil der Lehrerschaft aus NS-Zeiten im Zuge der Entnazifizierung 1945/46 entlassen worden war, wurden im Eilverfahren, meist in einjährigen Schnellkursen, „neue“ Lehrer ausgebildet. Der Begriff „Neulehrer“ war geläufig und wurde auch öffentlich so verwendet, weil die Schulbehörden mit dieser Bezeichnung das „neue, fortschrittliche, antifaschistische“ Schulwesen kennzeichnen wollten.

Ich selbst, wie schon gesagt, zählte zu diesen Neulehrern. Und so wie ich, in einem Jahreslehrgang 1949/50 an der Pädagogischen Fachschule in Langensalza, sind zwischen 1946 und 1951 viele junge Frauen und Männer mit unterschiedlichen Bildungsvoraussetzungen an verschiedenen Pädagogischen Fachschulen im Schnellverfahren zum Neulehrer ausgebildet worden.

Die meisten der männlichen Neulehrer-Studenten waren nach Rückkehr aus Krieg und Gefangenschaft, andere jüngere unmittelbar nach ihrem Abitur in diese Neulehrerausbildung gelangt. Unter den Frauen waren es mehrfach Alleinstehende, oft Soldatenwitwen mit Kindern, die die Chance nutzten, in einen für sie günstigen Beruf mit sicherem Einkommen hineinzuwechseln. Manche dieser Neulehrer-Studenten waren durch öffentliche Aufrufe geworben oder von Volkseigenen Betrieben, in denen sie gearbeitet hatten, zum Neulehrer-Studium „delegiert“ worden. Vor allem Arbeiterkinder oder selbst Angehörige der Arbeiterklasse wurden bevorzugt. Die neu gegründete Lehrergeneration sollte, zur Mehrheit aus der Arbeiterklasse rekrutiert, dem „Staat der Arbeiter und Bauern“ in verschworener Treue dienstbar sein.

Mehrere dieser jungen Frauen und Männer, aus Industrie- und Handwerksbetrieben, aus kaufmännischen Berufen oder aus Verwaltungen kommend, hatten kein Abitur! Es gab unter ihnen auch einige Jüngere, die vorher eifrige, gutgläubige FDJ-Funktionäre gewesen waren. Manche wiederum kamen auf Grund einer gediegenen Schul- oder höher qualifizierten Berufsausbildung besser vorbereitet an die Fachschule. Unter den Neulehrern gab es einen beträchtlichen Anteil an „Umsiedlern“, also an solchen Frauen und Männern, die aus den ehemaligen deutschen Ostprovinzen und aus dem Sudetenland geflüchtet bzw. vertrieben worden waren und nicht nur ihre Heimat, sondern jeglichen Besitz und auch den einst gewohnten sozialen und beruflichen Status oder gar ihre familiäre Bindung verloren hatten. Völlig mittellos in fremder Umgebung und gezwungen, sich eine neue Existenz aufzubauen und ein neues Leben einzurichten, nutzten mehrere dieser so genannten „Umsiedler“ das Angebot, sich als Neulehrer ausbilden zu lassen.

Wenn ich von unserer Studiengruppe an der Pädagogischen Fachschule ausgehe, dann weiß ich, von uns acht Männern waren sechs aus Gefangenschaft heimgekehrte Soldaten, davon stammten vier aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten, drei hatten Abitur bzw. Kriegsabitur, zwei weitere die mittlere Reife, und drei hatten nur die Volksschule besucht. Zu den Letzteren gehörte ich.

Nun muss gesagt werden, dass wir alle, die wir auf so ungewöhnliche Weise Lehrer werden sollten oder wollten, nach jener einjährigen Schnellausbildung zum Neulehrer natürlich längst keine fertigen Lehrer waren. Mit außergewöhnlich hohem Aufwand an Kraft und Zeit mussten viele dieser Neulehrer neben ihrer praktischen Lehrertätigkeit über lange Jahre hinaus an ihrer beruflichen Vervollkommnung arbeiten. Manch einer ist dabei auf der Strecke geblieben. Freilich gab es unter ihnen auch einige, die schon in den ersten Jahren ihres Schuldienstes ihre Lehrer-Karriere so ausrichteten, dass sie sich dem staatlichen Politgetriebe bereitwillig anpassten und sich als laut redende Polit-Agitatoren zum gefragten SED-Schulfunktionär hochdienten.

Die meisten eingestellten Neulehrer haben an sich gearbeitet. Sie mussten einfach unentwegt fleißig sein, wenn sie „richtige“ Lehrer werden wollten. Als Lehramtsanwärter mussten wir sogleich in den ersten Jahren neben unserer täglichen Unterrichtsarbeit an einer permanenten Weiterbildung zur Vorbereitung auf die erste und zweite Lehrerprüfung teilnehmen. Nach bestandenen Prüfungen hatte jeder, der weiterhin in den Klassen 5 – 8 bzw. 5 – 10 unterrichten wollte, ein Fachlehrer-Fernstudium aufzunehmen. So entschied ich mich, weil ich mich auf das bisher studierte Fach Geschichte allein nicht festlegen wollte, für ein Fernstudium im Fach Deutsch von 1954 – 1957. Mit mir noch drei Kollegen/innen aus unserer Löfflerschule. Nach abschließender Prüfung erhielten wir Diplom und Lehrbefähigung für das Fach Deutsch bis zur Klasse 10. Fast alle nahmen danach noch ein zweites Fernstudium auf, ich z. B. im Fach Geographie.

Wir Neulehrer waren gewohnt und darauf eingestellt, im weiteren Verlauf unseres Berufslebens ständig dazuzulernen. Mancher musste unentwegt nachholen, was andere schon als junge Menschen auf höheren Schulen und Universitäten gelernt hatten. Das kostete zusätzlich Kraft und Zeit und ging zeitweise zu Lasten des Familienlebens. Doch diese Spannung, dieser auf uns lastende Bildungszwang, hatte zugleich zur Folge, dass man als Lehrer immer in dem Bewusstsein arbeitete: Ist alles richtig, was du machst? Was kannst du noch verbessern? Man betrachtete seine Lehrtätigkeit kritisch, prüfte sich, suchte nach neuen oder besseren Lehrmethoden und konnte sich kaum in Routine verlieren. So sah ich mich auf Dauer gefordert, mir ergänzendes Wissen anzueignen und methodisch kreativ zu denken und zu unterrichten. Und mit der Erfahrung eigener Lernanstrengungen und -schwierigkeiten begriff ich auch besser das Maß der Anstrengungen, das ich den Schülern abverlangte.

Ich glaube, dass das zwangsläufige unablässige Streben nach beruflicher Vervollkommnung bei manchen von uns einen besonderen Idealismus erzeugte. Es war wie ein spezifisches Neulehrer-Ethos, seine pädagogische Eignung und gleichrangige Tüchtigkeit gegenüber akademischen Kollegen durch solide fachwissenschaftliche und pädagogische Arbeit unter Beweis zu stellen und dabei auch seine humanistischen Ideale verwirklichen zu wollen. Ich denke: Viele von uns Neulehrern sind engagierte Pädagogen geworden und haben ihren Beruf mit Leib und Seele ausgeübt.

Eins hatten wir „alten“ Neulehrer den jungen Hochschulabsolventen, die ab Mitte der 50er Jahre zu uns stießen, voraus: unsere sozialen Erfahrungen in den Niederungen der alten Gesellschaft sowie die harten Erfahrungen aus Krieg, Gefangenschaft, Heimkehr oder Vertreibung und aus schwerer Nachkriegszeit. Wir Überlebenden jener Generation, die wir dem Inferno von Krieg und Bomben oder qualvoller Gefangenschaft gerade noch entronnen waren, konnten wohl – so dachte ich manchmal – mit einem reiferen Blick hineinsehen in ein ärmliches, vaterloses oder heimatloses Elternhaus. Heranwachsendes junges Leben zu hegen und zu fördern – das mussten wir nicht erst theoretisch lernen! Das hatten wir in uns.

Trotz unseres Fleißes und unserer Mühen waren wir Neulehrer verständlicherweise auch der öffentlichen Kritik ausgesetzt. Manche Eltern misstrauten uns – besonders in den Anfangsjahren. Galten wir doch für sie in erster Linie als einseitig ausgerichtete, kommunistische Agitatoren der „russischen SED-Machthaber“. Infolgedessen wurden Neulehrer manchmal als schlecht ausgebildete, unwissende, dümmliche und politische Spottfiguren verhöhnt. Gelegentlich oder mit Lust wurden Beispiele für deren klägliches Versagen oder unverzeihliche Fehler weitererzählt. Wir wollten natürlich durch möglichst gute Arbeit solche Entblößungen verhindern oder Vorurteile abbauen, aber mit unserer Selbstkritik verfielen wir gelegentlich auch in Selbstironie.

Ein Witz, den ich damals gern zum besten gab, zeigt, wie wir Neulehrer uns selbst auf die Schippe nahmen:

Fritzchen erzählt seinem Vater, dass sie jetzt in der Schule einen neuen Geschichtslehrer bekommen hätten, einen „Neulehrer“, und dass sie nun im Unterricht über den Alten Fritz redeten.

Und was hat er euch über den erzählt?

„Och, der heißt nicht mehr Friedrich der Große, sondern Friedrich II. von Preußen … dann hat er drei Kriege gegen Maria Theresia geführt und Schlesien erobert.“ – Und was noch?

„Zum Schluss ist er ermordet worden.“ „Was?“ sagt der Vater, „das stimmt auf keinen Fall, Friedrich der Große ist eines ganz natürlichen Todes gestorben! Sag das deinem Lehrer!“

Fritzchen am nächsten Tag in der Schule hält das nun in gleichem Wortlaut seinem neuen Geschichtslehrer vor. – Dieser Lehrer lächelt überlegen: „Nein, nein, Fritzchen, da irrt sich dein Vater.“ Er geht zum Schrank, holt ein dickes Buch hervor, blättert darin und zeigt dann auf die Abbildung auf einer aufgeschlagenen Buchseite und sagt: „Siehst du, Fritzchen, hier unter diesem Bild steht ganz deutlich geschrieben: Friedrich der Große auf dem Totenbette nach einem Stich von Adolph von Menzel!“ –

Zehn Jahre später, nachdem die erste akademisch gebildete Lehrergeneration mit uns vermischt war und es einigen unter diesen diplomierten Fachlehrern mitunter schwer fiel, neben bewährten Neulehrern gut zu bestehen, war dieser Witz nicht mehr aktuell.

Mitte der fünfziger Jahre, im Zuge einer Lockerung nach dem 17. Juni 1953, wurden einige der ehemaligen Lehrer aus der NS-Zeit wieder als Lehrer eingestellt. Damit begründet, dass sie, nunmehr als einstige „nur nominelle Mitglieder der NSDAP“ eingestuft, rehabilitiert worden wären. Andererseits – wie wir dachten –, um die personellen Lücken zu schließen, die durch die zunehmende Fluktuation von Lehrern in den „Westen“ entstanden waren.

Unser Schulhaus und seine Ausstattung

In den ersten fünfziger Jahren waren die Wunden und Folgen des Krieges überall noch zu spüren. Sie zeigten sich ringsum in den mangelhaften materiellen Lebens- und Arbeitsbedingungen, vor allem in der großen Wohnungsnot, im Mangel an Lebensmitteln, Kleidung und Schuhen und in der allgemeinen Knappheit an allen notwendigen Bedarfsgütern für das tägliche Leben. Normalverbraucher oder „weniger produktive“ Berufstätige erhielten auf Lebensmittelkarte die minimale bzw. normale Zuteilung an Lebensmitteln. Dagegen bekamen privilegierte Helfer des neuen Regimes oder entsprechend eingestufte Berufsgruppen (z. B. Funktionäre, Schwerstarbeiter, Ärzte und wir Lehrer) etwas höhere Lebensmittelrationen zugesprochen. Natürlich gab es im Unter- oder Hintergrund des öffentlichen Lebens immer noch Schwarzhandel und Tauschgeschäfte, durch die sich manche Leute zusätzlich Lebensmittel oder andere begehrenswerte Güter zu verschaffen wussten. Die Städte sahen noch trostlos aus. Der Schutt war zwar inzwischen aus Straßen und Häuserlücken geräumt, aber Neues längst nicht aufgebaut. Wenigstens an einigen wichtigen öffentlichen Gebäuden waren die Bombenschäden behoben worden.

So auch am Gebäude unserer Löfflerschule. Mancher hat geklagt über den kasernenartigen Klinkerbau aus der Gründerzeit, über die engen, dunklen Korridore und die ölig stinkenden Holzfußböden.

Das hat mich nicht gestört, kannte ich doch kaum bessere, schönere Schulgebäude dieser Größe. Immerhin hatten wir eine schuleigene Turnhalle, eine Aula und einen großflächigen Pausenplatz. Zum anderen wussten wir alle, dass das Gebäude im Krieg durch Bomben beschädigt und erst 1948/49 wieder aufgebaut und als Schule notdürftig eingerichtet worden war. Da mussten wir Unzureichendes in Kauf nehmen. Eine dieser Unzulänglichkeiten war der schlechte Zustand der im flachen Hofgebäude befindlichen Toiletten – mit hölzernen Reihen von Plumpsklos. Hygienisch kaum vertretbar. Aber von wo hätte man in den Nachkriegsjahren eine neue, metallene Sanitärtechnik für Wasserspülung hernehmen sollen? So blieb nichts anderes übrig, als für akkurate Reinigung zu sorgen. Und die Kinder damals waren weder verwöhnt noch sehr wählerisch. Das mit den übel riechenden Pissrinnen oder Gruben, das war nun mal so; man kannte es nicht anders und richtete sich auf die Gegebenheiten ein.

Eine erhebliche Beeinträchtigung unseres Unterrichtsbetriebes war auch die völlig unzureichende Beheizung der Klassenräume während der Winterzeit. Dies lag zum einen an den 50 Jahre alten, schlecht heizenden Kachelöfen und an den mit ungeeignetem Material neu gebauten Ersatzöfen, hauptsächlich aber am Mangel an Brennstoffen. Zum größten Teil wurde Rohbraunkohle angeliefert, meistens noch feucht. Braunkohlenbriketts, die für diese Kachelöfen besser geeignet waren, gab es nur in geringen Mengen. Herr Knapp, unser Hausmeister, musste die tägliche Kohlenmenge für 24 Klassenräume in Eimern bis in die 3. Etage hoch tragen! Große Jungen halfen, so gut das möglich war. In den Wintermonaten war es üblich geworden, die Eltern zu bitten, ihren Kindern, wenn möglich, ein paar Kohlen mitzugeben in die Schule. Da lagen des Morgens zu Beginn des Unterrichts zwei, drei oder mehr Briketts in Zeitungspapier eingewickelt vor dem Ofen im Klassenzimmer oder ein Scheit Holz, was wir dann zusätzlich ins Feuer warfen. Trotzdem saßen die Kinder in Mänteln oder dicken Jacken in ihren Bänken.

In harten Frosttagen, wenn in den Räumen kaum 8 Grad Wärme erreicht wurden, durfte die Unterrichtszeit verkürzt werden. Bei anhaltendem Frost bestellten wir die Kinder zu einer bestimmten Uhrzeit, um ihnen lediglich Hausaufgaben zu erteilen. Herrschten längere Frostperioden, musste jeglicher Unterricht ausfallen, oder die Schulbehörde verfügte, besonders schlecht zu beheizende Schulen über Wochen ganz zu schließen. Das betraf auch die Löfflerschule. Unser Unterricht fand dann in einer Nachbarschule statt – nachmittags und natürlich verkürzt, so dass eine Zeit lang zwei Schulen, in einem Gebäude zusammengelegt, im Wechsel vormittags oder nachmittags Unterricht hatten. – Die Einführung der dreiwöchigen Winterferien im Februar ist damals auch damit begründet worden, dass auf diese Weise Brennstoffe und Energie gespart würden. So waren die Wintermonate, die unter normalen Bedingungen eine intensive Schul- und Lernarbeit begünstigten, für die Löfflerschule in Schuljahren mit kalten Wintern weniger effektiv. Gefroren während des Unterrichts haben wir zu Winterszeiten fast immer – Schüler wie Lehrer.

Auch die Ausstattung der Unterrichtsräume entsprach dem Mangelzustand in der Nachkriegszeit. Die Möbel in den Klassenräumen stammten vorwiegend aus vergangenen Jahrzehnten. Da standen in den Klassenräumen der Unterstufe noch die alten Viersitzer aus wilhelminischer Zeit, bei den größeren Schülern ramponierte Klappsitzer aus den zwanziger Jahren. Nach und nach kamen neue feststehende Bänke, danach auch zweisitzige Tische mit Stühlen dazu. Insgesamt aber blieb das Mobiliar in schlechtem Zustand; denn das neue Gestühl, aus Materialmangel leider zu leicht gebaut, musste immer wieder repariert oder zu früh ausgesondert werden.

Lehrerin Lotte Schmidt-Berger in ihrer Klasse 1950.

An den kahlen Wandflächen der Klassenräume wurden Bilder aufgehängt – Abbildungen von Dichtern und, wo es hinpasste, von Wissenschaftlern oder anderen bedeutenden Persönlichkeiten, vorzugsweise aber von zeitgenössischen Politikern und bekannten Funktionären aus der Arbeiterbewegung. Die Klassenlehrer, dafür verantwortlich gemacht, versuchten die Auswahl der Bilder zu beeinflussen. Mir gelang es, mich am Ulbricht-Bild vorbeizudrücken und auf Wilhelm Pieck auszuweichen oder am ehesten Karl Marx an die Wand zu hängen. Wir Deutschlehrer rückten natürlich bedeutende Dichter und Schriftsteller in den Vordergrund unserer Auswahl. Doch kein verantwortlicher Klassenlehrer kam daran vorbei, wenigstens einem der obligaten „Führer“ aus Staat oder Revolution einen würdigen Platz an der Wand einzuräumen. Mein Kollege P. hängte sogar an seiner hinteren Klassenwand in einer ganzen Reihe Marx, Lenin, Stalin und Ulbricht nebeneinander und sagte mir, das sei doch für kontrollierende Schulfunktionäre der beste Beweis für seine unverbrüchliche Parteilichkeit und politische Zuverlässigkeit. Zudem könne er als unterrichtender Lehrer vor so einem bekennenden Aushängeschild innerhalb seiner vier Wände getrost reden und differenzieren, wie er es persönlich für richtig halte.

Besonders in den ersten fünfziger Jahren verlangten Partei- und Schulfunktionäre solch einen Bilder-Personen-Kult, und die Schule wurde für diesen Zweck auch ausreichend mit politischem Bildmaterial versorgt. Daher sah man, obgleich es sonst an vielem Notwendigem fehlte, in Klassenzimmern, in der Aula wie auch in den anderen Räumen der Schule übermäßig viele Porträtdarstellungen von Marx, Engels, Lenin, Stalin, Thälmann, Wilhelm Pieck, Ulbricht oder Grotewohl. Ich erinnere mich auch an übergroße Kopien, die unser Zeichenlehrer Wolfram für die Aula-Wände oder auf große Transparente für die Außenfassade des Schulgebäudes malen musste.

Eine beträchtliche Behinderung jeglichen Schul- und Unterrichtsbetriebes war die miserable Beleuchtung in den Klassenräumen wie auch in fensterlosen Korridoren! Diese einfachen, kleinen Kugellampen, hoch droben an der Decke, gaben ein völlig unzureichendes Licht her, zumal bei der absinkenden Stromspannung im Winterhalbjahr. Es war auch nicht möglich, stärkere Glühlampen einzusetzen. Erst Ende der 50er Jahre konnte durch teilweise neu installierte Beleuchtungskörper schrittweise eine Besserung erzielt werden. –

In jenen Jahren gab es in der Löfflerschule nur einen Fachunterrichtsraum; das war ein hörsaalähnlicher Unterrichtsraum für Physik und Chemie im Erdgeschoß. Gleich angeschlossen an diesen war der Lehrmittelraum, in dem neben den Lehrmitteln für Physik und Chemie auch weiteres Lehr- und Anschauungsmaterial für andere Unterrichtsfächer untergebracht war. Der dürftige Bestand entsprach den ärmlichen Bedingungen der Nachkriegszeit. Die Schulleitung bestellte Jahr für Jahr nach dem Angebot in einem Lehrmittelkatalog, aber oft konnte das Bestellte nicht geliefert werden, selbst wenn das Geld zur Verfügung stand. Nur langsam kam das eine oder andere hinzu. Unsere Lehrer mussten erfinderisch sein; manche einfachen Lehrmittel haben sie eigenhändig hergestellt.

Schulgebäude der ehemaligen Löfflerschule in den 80er Jahren. Auf dem Transparent: „Wir sind Mitgestalter der sozialistischen Gegenwart und Kommunistischen Zukunft“.