Loe raamatut: «Mein langer Weg von Schlesien nach Gotha 1933–1950»

Heinz Scholz

Mein langer Weg von

Schlesien nach Gotha

1933–1950

Erinnerungen an eine schlesische Kindheit und Jugend in NS-Zeit, Hitlerkrieg und Nachkriegsjahren

Verlag Rockstuhl

Impressum

Herausgeber: Harald Rockstuhl, Bad Langensalza

Umschlaggestaltung: Harald Rockstuhl, Bad Langensalza

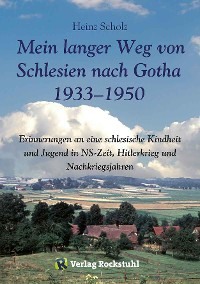

Titelbild: Hartelangenvorwerk im Jahr 1967

Foto: Heinz Scholz, Montage von Harald Rockstuhl

ISBN 978 - 3 - 86777 - 035 - 4, gedruckte Ausgabe

1. E-Bookauflage 2013

ISBN 78 - 3 - 86777 - 562 - 5, E-Book [ePUb]

Wortgetreue Transkription

Repro und Satz: Verlag Rockstuhl, Bad Langensalza/Thüringen

Innenlayout: Harald Rockstuhl, Bad Langensalza

1. digitale Auflage: Zeilenwert GmbH 2013

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Inhaber: Harald Rockstuhl

Mitglied des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels e. V. Lange Brüdergasse 12 in D-99947 Bad Langensalza/Thüringen Telefon: 03603/81 22 46 Telefax: 03603/81 22 47 www.verlag-rockstuhl.de

Inhaltsverzeichnis

Cover

Titel

Impressum

Widmung

Der Ort Hartelangenvorwerk

Statt eines Vorworts

Bahnerfamilie mit Kuh

Politik im Dorfe!

In der Schule

Deutsche Helden

Blond und blauäugig

Vom Leben in Haus, Familie und Dorf

Im Deutschen Jungvolk

Jungenstreiche

„Lesekultur“

Harmonikaspieler

Unsere Neuländer

Das Jahr 1938

Was soll der Junge werden?

Abschied vom Dorf und von der Kindheit

Lehrjahre sind keine Herrenjahre!

„Blitzkriege“

In Neuhammer am Queis, unserer neuen Wohnstätte an Bahnhof und Truppenübungsplatz

Kernige Sprüche

Zwischen Traum und Wirklichkeit

Mein Bruder Helmut

Soldat an der Ostfront

In Gefangenschaft

Stalingrad, Dezember 1944 („Meine Weihnachtsgeschichte“)

Im Stalingrader Lager 1945

Wohin jetzt – in der „Freiheit“?

Thüringen – meine neue Heimat?

Familienangelegenheiten

In Erfurt

Auf der „PF“ in Langensalza

In Gotha

Vom Stand der Dinge – 1950

Über den Autor

Für Franziska

und Maria

„Historie und persönliche Erfahrung widerlegen sich nicht, sondern sollen einander über ihre Grenzen informieren.“

Christian Dieckmann

(in „Rückwärts immer – Deutsches Erinnern“)

Der Ort Hartelangenvorwerk ist einer der ältesten in unserem Heimatkreis. Bereits im Jahr 1209 findet er erstmals urkundliche Erwähnung. Im Mai 1427 brennen die Hussiten das Dorf vollständig nieder. 1428 richteten sie abermals im Dorf Verwüstungen an. Bis zum Jahr 1500 saßen die Zedlitze auf Langenvorwerk. Siegismund zu Zedlitz kauft 1498 eine Mühle zu Nieder-Görisseiffen. Derselbe Besitzer ist es, der 1500 Dorf und Gut Langenvorwerk der Stadt Löwenberg verkauft. Im 30-jährigen Krieg wurde der Ort erneut vollständig abgebrannt. 1567/68 starben fast alle Einwohner an der Pest. Auch in den Schlesischen Kriegen wurde der Ort von Freunden und Feinden in Mitleidenschaft gezogen. 1893, am 21. Juli, brannte fast das ganze Vorderdorf ab. Im gleichen Jahr richtete ein Hochwasser großen Schaden an. 1904 wird der Ort an die Eisenbahn angeschlossen.

(aus: Heimatbuch des Kreises Löwenberg in Schlesien)

Statt eines Vorworts

Aus einem Brief an meine Enkeltochter … am 01. 09. 1990

Liebe Franziska,

bei Deiner Vorbereitung auf das Referat über die Hitler-Diktatur in Euerem Geschichtsunterricht hast Du mich nach Fakten und Meinungen gefragt. Indem wir daraufhin ins Gespräch kamen, hattest Du gemeint, ich solle doch mehr erzählen von meinen Erlebnissen und Erfahrungen in Kindheit und Jugend während der NS-Zeit – möglichst auch schriftlich. Zuerst habe ich gezögert: Wie das alles machen? Wo anfangen, wo aufhören? Wie werde ich damit fertig? – Nun will ich es gern versuchen und Deinem Wunsche nachkommen, wenngleich ich mir nicht schlüssig bin, wie ich vorgehen müsste. Sagen wir so: Ich will ganz einfach beginnen aufzuschreiben, wie es uns jungen Leuten von damals, uns schlesischen Dorfkindern und Jugendlichen, in Nazideutschland ergangen ist, wie ich diese kurze Geschichtsära von 1933 – 1945 bis in die Nachkriegsjahre hinein bewusst miterlebt, durchlebt … und was ich dabei erfahren, gedacht, gefühlt und getan habe und wieso ich zu guter Letzt hier in Gotha angekommen bin.

Dies alles natürlich aus rein subjektiver Sicht nach meinen ganz persönlichen Wahrnehmungen und Erinnerungen, möglichst ehrlich und redlich – nach bestem Wissen und Gewissen – und authentisch!

Ich will mich da als ein Zeitzeuge verstehen, der denkt, dass manches historische Geschehen aus dem Großen und Ganzen der jüngsten Geschichte vielleicht anschaulicher und verständlicher werden kann durch subjektiv erzählte „Geschichte(n) kleiner Leute … “

Dein Großvater Heinz

Bahnerfamilie mit Kuh

1933 war ich 8 Jahre alt. Was weiß man da schon von der großen Politik! In solch einem Kindesalter folgt man den Ansichten der Eltern. Was die für richtig halten, hält man auch selber für richtig.

Unser Vater war arbeitslos, von der Bahn, der „ … Reichsbahn“, entlassen, mit anderen seiner Kollegen. Man ging „stempeln“, das heißt, einmal in der Woche musste er in der Kreisstadt beim Arbeitsamt vorsprechen, sich dort melden. Dabei wurde ihm das „Stempelgeld“ ausgezahlt: 5,00 Reichsmark, seine Arbeitslosenunterstützung. Das musste eine Woche lang für unsere vierköpfige Familie reichen. Nur gut, dass wir Hühner, Ziegen, ein Schwein und eine Kuh im Stall hatten, und im Garten Obst und Gemüse.

Normalerweise hatte Vater als Gleisbauarbeiter etwa 25 Reichsmark in der Woche verdient. Nicht viel für die körperlich schwere Arbeit, die er bei einer 48-Std.-Woche täglich zu leisten hatte.

Wenn seine Kolonne in einem Streckenabschnitt in der Nähe unseres Dorfes arbeitete, musste ich ihm, wenn es sich mit meinen Schulstunden vereinbaren ließ, manchmal im Essgeschirr das Mittagessen bringen. Dann blieb ich gern auch eine Weile, ließ mir dies und jenes erklären, sah wie die Männer mit ihren schweren Stopfhacken den Schotter unter Schwellen und Schienen hineinschlugen. „Stopfen“ nannten sie das. Von mal zu mal wurde die Messlatte angelegt, die Waagerechte zu prüfen oder in der Kurve die erforderliche Neigung des Gleises.

Aufregend war es, wenn der hinter dem Ende der Baustelle stehende Sicherheitsposten in sein Signalhorn blies. Er „tutete“, und es ertönten hintereinander laut krächzende Trompetenstöße, die einen herannahenden Zug ankündigten. Die gewarnten Männer hielten inne in ihrer Arbeit, griffen nach Hacken und Geräten und traten heraus aus dem Gleis, um an der Bahndammseite stehend, den herankommenden Zug an sich vorbeibrausen zu lassen. Mir schien oft, sie stünden zu nahe dran, ihre Hosen und Jackenärmel flatterten im Fahrwind des Zuges. Ich wusste: 80 km pro Stunde auf freier Strecke! Auch die Kurven ausgebaut für diese Geschwindigkeit! Am schnellsten die „86“, eine Tenderlokomotive der Baureihe 86, für mich die schönste Lokomotive auf unserer Nebenstrecke Hirschberg – Sagan, meine Lieblingslokomotive! Einmal, mein Vater arbeitete gerade auf der Bahnstation des Nachbardorfes, bot sich für mich die Gelegenheit! Ich durfte hinaufsteigen und hineinklettern in „meine 86“. Der Lokführer – mit Schlips und Kragen – ließ mich seinen Führerstand bestaunen. Der freundliche kohlegeschwärzte Heizer öffnete für mich die schwere gusseiserne Klappe zum Feuerkessel. Ich starrte hinein in die grell heißen Flammen des brodelnden Feuers und konnte dann zusehen, wie er etliche Schaufeln großstückiger Steinkohle in den Feuerschlund hineinwarf und wie da drinnen das Fauchen und Rumoren zunahm.

Ich war stolz auf dieses Erlebnis, und ich weiß, es hat mein durch meinen Vater gewecktes Interesse für die Eisenbahn noch mehr bestärkt. Ich liebte die Eisenbahn, sie hatte etwas Dämonisches an sich, und sie war für mich wie ein technisches Wunder. Und: Keiner meiner Schulkameraden kannte sich mit ihr besser aus als ich.

„Bahner“ nannte mich unser Lehrer in der Schule. Ich war ja der Sohn des „Bahners“, des Bahnarbeiters. Mich störte dieser Spitzname nicht. Im Gegenteil, es gefiel mir, so genannt und hervorgehoben zu werden. Mein Bruder Helmut und ich, wir waren die einzigen Jungen, die einen Vater als Eisenbahner und dadurch auch entsprechende Kenntnisse in Sachen „Eisenbahn“ vorzuweisen wussten.

Die meisten unserer Mitschüler waren Bauernkinder. Einige Väter waren Gutsarbeiter. Andere arbeiteten als Zimmerer oder Maurer in der nahen Kreisstadt. Eisenbahner gab es nur vier im Dorf. Und unser Vater war ja – was wir Jungen sehr genau nahmen – nicht nur Gleisbauarbeiter, sondern zugleich „Hilfsrottenführer“. Das heißt, er vertrat gelegentlich den „Rottenführer“, den Leiter der Gleisbaukolonne.

Einmal sogar – ich erinnere mich – hatte unser Lehrer bei irgendeiner Personalbefragung meinen Vater unter der Rubrik „Angestellter“ eingeordnet, was ich als nicht zutreffend richtigzustellen versuchte. Aber er meinte, so ähnlich wie Angestellter, denn er sei ja im festen Arbeitsverhältnis. Doch das hatte sich in den Jahren zuvor, wie schon gesagt, als unwahr erwiesen, als unser Vater gleich den anderen Arbeitern im Dorf arbeitslos geworden war. Das war 1931 – 32 … 33, die Zeit mit 6 Millionen Arbeitslosen in ganz Deutschland.

Man „saß zu Hause“ jetzt, und mancher überlegte, mit welcher einträglichen Nebenbeschäftigung er seine „freie Zeit“ ausfüllen könne. Mein Vater ging zeitweise mit seinen Kollegen in den Wald, wo sie auf Kahlschlägen Baumstöcke rodeten, die zu Hause dann zu Brennholz zersägt und zerhackt wurden. In einem Winterhalbjahr hatte er auch aus herbeigeschafftem Birkenreisig in unserer Wohnstube Kehrbesen hergestellt, um sie in der Stadt zu verkaufen. Und es lag auch in der Arbeitslosenzeit, als mein Vater mit Hilfe unseres Nachbarn begann, hinter dem Haus einen massiven Schuppen zu bauen.

Unsere Mutter war Hausfrau. So hieß das, wenn die Ehefrau nicht einer beruflichen Tätigkeit nachging, sondern zu Hause die Kinder betreute und Küche und Hauswirtschaft bestellte. Wie bei anderen Arbeiterfamilien in unserem Dorf, zählte zur Hauswirtschaft meist ein kleinbäuerlicher Erwerbszweig mit Kleinvieh, Obst- und Gemüsegarten und einem Morgen Land hinterm Haus. Wir Jungen hatten die Kaninchen zu füttern und mussten wochentags das Futter für die Kuh vorbereiten. Letzeres war eine uninteressante, langweilige Arbeit, die wir möglichst aufschoben oder um die wir uns herumdrücken wollten, der wir aber nie entgehen konnten. Mutter, die uns zu diesem täglichen Pflichtpensum anhielt, hatte manchmal Ärger mit uns. Da gab es gelegentlich Streit um die gerechte Teilung der Arbeiten zwischen meinem Bruder und mir. Oder wir hatten viel interessantere Freizeitbeschäftigungen im Sinn als „Rieben schorben“ für unsere Kuh.

Und damit bin ich bei unserer Kuh. Wir nannten sie Muschka, aber nur in friedlichen Stunden. Meist bereitete sie uns Aufregung und zusätzliche Anstrengung. Sie war nicht etwa eine friedliche Milchkuh und schon gar nicht träge. Eher wie ein Dragoner zog sie im Geschirr an der Deichsel unseren leichten Futterwagen die Dorfstraße hinunter. Und wir mussten jeden Augenblick damit rechnen, wenn ein Schwarm Hühner aufgeschreckt wurde oder wenn am Bahndamm entlang ein Zug herandampfte, dass sie plötzlich lossprang wie ein Rennpferd und den Wagen mit Schwung in eine ungewollte Richtung versetzte. Manchmal scherte sie unberechenbar nach links oder rechts aus, das ging dann über Stock und Stein. Einmal, dieweil ich hinten auf dem Wagen saß und die Bremskurbel zu betätigen hatte, setzte sie bei ruhiger Fahrt plötzlich so schnell und ruckartig an, dass sie mir den Wagen unter meinem Hintern wegzog und ich mit einem schwungvollen Fall auf der Straße landete. Mein Vater vermochte sie auch nur mit großer Mühe im Zaum zu halten. Einmal, wieder bei so einer Attacke in die Quere, riss sie Vater zu Boden. Aber, indem sie doch zum Stehen kam, spreizte sie ihre vier Beine so aus, als wenn sie den unter sich Liegenden nicht treten wolle. Und wenn wir mit Mutter tagsüber allein mit unserem Kuhwagen aufs Feld fuhren, war das für sie oft ein angstvolles Unternehmen. – Es hieß: Unsere Kuh „scheut“. Sie konnte also durch jedwede unvorhergesehene Störung in Raserei versetzt werden. Das war im Dorf bekannt. So erregte unser sonderliches Gespann auf der Dorfstraße oft besondere Aufmerksamkeit. Mancher rief uns dann eine spöttische oder ermunternde Bemerkung nach.

Und Milch gab sie auch wenig. „Das ist eben eine Zugkuh“, sagte der Viehhändler Rübesam, der unseren Vater immer drängte, nun doch endlich das „wilde Luder“ zu verkaufen.

Außerhalb des Dorfes hatten wir noch einen Morgen Pachtland, eine Wiese und den billigen etwa 1 km langen Bahndamm, dessen Gras Vater für 2 Mark im Jahr beidseitig „abhauen“ durfte. Das brachte, wie er sagte, der Kräuter wegen gutes Heu. Nur beim Mähen gab es Grund zum Fluchen, wenn er mit seiner Sense wieder in einen heruntergerutschten Schotterstein hineingehauen hatte. – Im Sommer mussten wir beiden Jungen zweimal in der Woche mit Vater in der Feierabendzeit Grünfutter holen, mit unserem Kuhwagen, versteht sich. Es ging also hinaus auf unsere Wiese oder an den Bahndamm. Vater mähte, wir mussten das Gras zusammenrechen und aufladen und die Kuh im Zaum halten. Doch wenn die Eisenbahn herankam, übernahm dann Vater die Kuh an der Leine.

Ich konnte all diesen bäuerlichen Arbeiten nichts abgewinnen. Ich tat alles nur pflichtgemäß. Natürlich sah ich ein, dass wir auf verlangte Weise mithelfen sollten, Ernährung und Leben der Familie auf einem einfachen oder sicheren Stand zu halten. Aber dass ich mich mitverantwortlich gefühlt hätte, das kann ich nicht sagen.

Das einzige, was ich als schön empfunden habe, war die Heimfahrt vom „Grünfutterholen“ oder beim Einbringen der Getreideernte. Wir Jungen durften dann oben liegen auf dem Fuder, kuschelten uns in ein bequemes Liegenest und schauten in den Himmel. Seitlich, an den oberen Enden von Bäumen und Telegrafenmasten konnten wir während des Fahrens unseren jeweiligen Standort ablesen oder erraten. Und dann beobachtete ich gern die Wolken, ihre Formen, ihre Struktur, ihre Farben und die Richtung ihres Zuges. Manchmal sangen wir beide irgendein Lied, Helmut lieber und besser als ich. Es war ein Träumen nach oben und wohl auch in die Ferne.

Später, im Erwachsenenalter, als ich Eichendorffs „Aus dem Leben eines Taugenichts“ las, musste ich an solch einen kleinen Glücksmoment in meiner Kindheit denken. Oder wenn ich mit meiner 6. Klasse die Lesebuchgeschichten aus „Pelle der Eroberer“ von Andersen-Nexö gelesen hatte, auch dann habe ich zurückgedacht und davon gesprochen, wie wir Jungen in unserer kleinen dörflichen Welt gelebt haben.

Nur in punkto Eisenbahn war ich dem „Taugenichts“ und auch „Pelle“ etwas voraus. „Hört ihr das Knacken in den Schienen!“ so erinnerte uns Vater dann am Sommerabend, wenn wir am Bahndamm das Heu oder Gras aufluden. Und wir wussten natürlich als „Bahner“ durch ihn: Jetzt ziehen sich mit der abendlichen Abkühlung die Stahlschienen wieder zusammen. Daher auch die kleinen Abstände zwischen den Schienen, die „Stöße“, die beim Bau oder Umbau der Gleise berücksichtigt werden mußten!

Politik im Dorfe!

Als ich im Sommer 1965, seit meiner Kindheit – nun als 40-Jähriger – das erstemal, wieder hinaufstieg auf „unseren Berg“ hinter unserem ehemaligen Haus und auf dem breiten hohen Feldrain dahinschritt, da sog ich den mir allzu vertrauten Duft der heimischen Gräser ein. Da war er wieder da, dieser unverwechselbare würzige Geruch des kargen Wachstums auf dem bergigen Sandboden, den ich als Kind unbewusst in mich aufgenommen, wenn ich hier oben gestanden hatte, die straffe Schnur meines schwebenden Drachens in fest ziehender Hand. Ilse, meine Frau, mit mir das erste Mal hier, war sehr angetan von der abwechslungsreichen, lieblichen Vorgebirgslandschaft. Oben, von der obersten Höhe meines Berges, wies ich hinüber nach Norden zur „Harte“, nach Westen zum Ortsteil „Klein-Berlin“, nach Süden auf „Vogels Pusch“. Hinter diesem ragte das „Kalte Vorwerk“ hervor. Und ganz hinten, am Horizont, konnten wir im Dunst die Konturen des Riesen- und Isergebirgskammes erkennen, auch deutlich sehen den herausragenden Kegel der Schneekoppe … . Ich kam auf den Namen unseres Dorfes zu sprechen: Hartelangenvorwerk. Dieser lange Ortsname hat oft Schwierigkeiten bereitet, wenn er anderswo amtlich genannt oder in eine viel zu kurze Spalte eines Personalbogens eingetragen werden musste. Und dann erzähle ich Ilse, wieder zurückblickend, wie uns zu meiner Schulzeit unser Lehrer in heimatkundlicher Unterweisung die Entstehung dieses Namens erklärt hatte:

Unser Dorf Hartelangenvorwerk 1967, polnisch: Radlówka.

Mit dem Teilwort „Harte“ ist der Name des am Dorfrand gelegenen bewaldeten Bergrückens gemeint. Und „Lange“ hat der Gründer und ursprüngliche Besitzer des „Vorwerks“ geheißen, in dessen Umfeld sich die Dorfsiedlung gebildet hat. Dass es sich in unserem Falle – im Gegensatz zu ehemals slawischen Gründungen in der Bober-Aue (wie Rackwitz, Sirgwitz …) um die Gründung eines Dorfes durch deutsche Siedler handele, ist dabei immer ausdrücklich gesagt worden … Das Vorderdorf, ein Straßendorf an der Hauptstraße zwischen Löwenberg und Lauban, war ein ausgesprochenes Bauerndorf, sagen wir: neben einem Großbauern hauptsächlich aus mittelgroßen drei- oder zweiflügligen Bauerngehöften bestehend, mit dem Hufschmied, dem „Gerichtskretscham“ und der Schule. Das Hinterdorf verfügte auch über einige kleinere und mittlere Bauern, doch hier wohnten dazwischen Arbeiter auf eigenem kleinen Hausgrundstück, sogenannte „Häusler“. Hinzu kamen ein Tischler, ein Stellmacher und ein Fahrradmechaniker, jeweils mit einer kleinen Werkstatt, und außerdem noch die Bäckerei Scholz und Runges kleiner Lebensmittelladen.

Die Arbeiter in unserem Dorf – und nun komme ich zur Politik – waren bis 1933 fast alle Anhänger der SPD. Nicht Mitglieder, doch sie wählten die SPD und lasen wie auch unsere Eltern als Tageszeitung die sozialdemokratische „Volksstimme“.

Wir kleinen Jungen, so mein Bruder und ich, wir trugen gelegentlich, am Hemd angesteckt, ein Abzeichen mit den „Drei Pfeilen“, einem Symbol der Sozialdemokraten. Mit diesem Anstecker und ähnlichen Kennzeichen versorgte uns der ältere, den Jungsozialisten nahestehende Nachbarjunge Heinz.

Ich erinnere mich, wie wir gemeinsam mit anderen Arbeiterkindern aus einem Versteck heraus den auf der Dorfstraße vorbeikommenden Bauernjungen mit erhobener Faust den Kampfruf „Freiheit!“ entgegenriefen, während sie uns mit dem Ruf „Heil Hitler“ zu übertönen versuchten. Ich denke, die Bauern im Dorf waren vor 1933 zum großen Teil Hitleranhänger, vielleicht auch „Deutschnationale“. Warum? Darüber habe ich damals nicht nachgedacht, doch später mir so zusammengereimt: Sie waren im Gegensatz zu den Arbeitern „Besitzende“; und sie müssten wohl die „Sozis“, die sie mit den „Roten“ in einen Topf warfen, wegen einer eventuell geforderten Enteignung gefürchtet haben. Und die Arbeiterparteien SPD und KPD waren nun einmal der Hauptfeind der „Nationalsozialisten“. Diese Feindschaft spürten auch wir Kinder im Dorf. Sie wurde für uns sehr gegenständlich, wenn die Erwachsenen wieder einmal aufgeregt von einem erneuten heftigen Zusammenstoß zwischen SA-Mannschaften und „Reichsbannern“ oder Kommunisten in der nahen Kreisstadt berichteten. Von „Saalschlacht“ war die Rede. Es hatte Verletzte gegeben.

Vater, Mutter und Helmut mit Kuhwagen vor unserem Haus in Hartelangenvorwerk, 1934.

Kommunisten gab es in unserem Bauerndorf kaum. Vom Werner-Schuster, einem Hinzugezogenen, sagte man, er sei einer. Er war wortkarg und sachlich, wenn wir die Schuhe zur Reparatur brachten. Ich glaubte damals, er wäre ein guter Mann, und spürte ungefähr: Das ist einer, der mehr weiß, als er sagt. Dann gab es im Hinterdorf den Friedel-Schulz, ein Bauhilfsarbeiter, ein „Handlanger“, wie er damals genannt wurde, den mancher auch als Kommunist verdächtigte. Ein mürrischer Mann, mit dem die Leute nicht viel im Sinn hatten. „Faul“ sei er, „unordentlich“ – und „schlampig“ die Frau. Vier Jungen hatten sie. Mit den beiden ältesten spielten wir oft. Sie hatten mehr Freizeit als die Bauernjungen und waren sehr anhänglich. Ob der Friedel-Schulz wirklich ein Kommunist war? Vielleicht fühlte der sich nur nach links gestellt und passte in den Augen der Dorfleute so gut in das Klischee von einem Kommunisten:

Kommunisten taugen ja nichts. Das sind Krawallbrüder und Faulpelze, die den Fleißigen alles wegnehmen wollen, um für nichts gut leben zu können. Später kamen zu diesem Bild noch die grässlichen, brutalen Gesichter von Plakaten und Propagandafilmen dazu. So ungefähr sah ich sie auch mit meinem naiven Kinderblick und nach dem, was die Erwachsenen so sagten.

Jedenfalls waren die Sozialdemokraten für mich die „Guten“. Und da musste ich natürlich auch gegen die Hitler-Nazis sein, obwohl ich da schon manchmal in Zweifel geriet, weil mein guter Onkel Paul wie auch mein gütiger Onkel Gustav, beides jüngere Brüder meiner Mutter, die wir Jungen gern hatten, der SA angehörten und manchmal in brauner Uniform bei uns zu Hause aufkreuzten.

Mutter, Helmut und ich, 1936.

Den Hindenburg fand ich gut als Reichspräsident. Der war ja im 1. Weltkrieg ein berühmter Feldmarschall gewesen. Als der „Sieger von Tannenberg“ hatte er die Russen 1914 „in die Masurischen Seen gejagt“! Der war tüchtig! Mit dem Hitler konnte ich zunächst nicht viel anfangen, und so ein Thälmann-Bild, das war doch ein Kommunist!

Wenn gewählt wurde, und es fanden in der turbulenten Zeit von 1929 – 1933 wiederholt Wahlen statt, Reichstagswahlen, Gemeindewahlen und Reichspräsidentenwahlen, dann betrachteten wir Kinder uns auf dem Schulweg die über Nacht angeklebten Wahlplakate an den Scheunentoren. Wer sie wohl in der Finsternis angeklebt oder die anderen heruntergerissen hatte? Wir kannten natürlich die am häufigsten vorkommenden Bilder von Parteiführern auf den Plakaten und schwätzten auch darüber, wer die Wahl wohl gewinnen werde. Hoffentlich unsere Sozialdemokraten!

Schließlich mussten wir zur Kenntnis nehmen: Die Hitler-Plakate nahmen nach und nach zu und gewannen die Oberhand. Und so wunderten wir uns dann auch gar nicht sonderlich, als die aufregende Nachricht von der „Machtübernahme“ Hitlers bekannt gegeben wurde. Was da im politischen Hintergrund geschehen war, welche Kräfte den Nazis zur Macht verholfen hatten, das wussten wir Kinder nicht. Ich weiß nur, dass mein Vater und Nachbar Gerhard sich unzufrieden äußerten und bedenkliche Gesichter machten. Trotz allem schien mir so, als wenn mit diesem „grandiosen“ Machtwechsel ein Schlussstrich gezogen worden wäre nach all dem politischen Gerangel zuvor. Selbst wir Kinder verspürten: Da muss sicherlich eine ganz wichtige Entscheidung gefallen sein. Doch wir gingen weiter wie bisher zur Schule, und zunächst änderte sich auch nichts, weder dort noch zu Hause. Aber eines Abends, ich sehe die Männer noch deutlich vor mir, saß Vater mit seinen arbeitslosen Kollegen am Tisch in unserer Wohnstube. Ich hörte zu. Mit sehr ernsten Gesichtern redeten sie über ein Angebot von der Bahnmeisterei, das man ihnen übermittelt hatte. Es hieß, sie könnten umgehend Arbeit kriegen und bei der Bahn wieder eingestellt werden, wenn sie sich bereit erklärten, in die neue von den Nazis gegründete Gewerkschaft, einzutreten! – Sie wollten nicht! – Aber sie waren schon lange arbeitslos! Nach langem Reden und Abwägen einigten sie sich: Sie müssten wohl oder übel eintreten, es würde hoffentlich nicht so schlimm kommen. Vater und seine Kollegen wurden auf diese Weise Mitglieder des NSBO, der wenig später „Deutsche Arbeitsfront“ genannt wurde. Und Mutter machte ein zufriedenes Gesicht: Endlich wieder Arbeit! Am 1. Mai mussten sie dann in unserer Kreisstadt Löwenberg schon alle mitmarschieren bei der „nationalsozialistischen Maikundgebung aller schaffenden Deutschen der Faust und der Stirn“.

Später, ich weiß nicht mehr wann, brachte Vater an einem Freitagabend mehr Lohn nach Hause. Ich sehe noch, wie er die Lohntüte auf der Tischplatte ausschüttete, bei bester Laune, und unserer Mutter stolz vorzählte, wie der gewohnte Betrag nun um einiges größer geworden war. So ein kleiner Gewinn half auch, den einen oder anderen politischen Schmerz zu mildern.

Überhaupt war es in unserem kleinen Dorf etwas ruhiger geworden im Laufe des ersten Jahres der Naziherrschaft. Nach der Aufregung um den Brand des Reichstagsgebäudes in Berlin im Februar/März 1933 wurde zunächst – wie mir heute scheint – weniger politisiert. Nun ließ der Sommer ohnehin nicht viel Zeit zu politischen Debatten. Die Bauern arbeiteten wieder von früh bis spät auf den Feldern … Und Vater und seine Kollegen waren zunächst wieder froh, Arbeit zu haben. Man richtete sich neu ein und wollte etwas schaffen, für sich und die Seinen. Zudem musste auch der begonnene Schuppenbau zu Ende gebracht werden.

Im Allgemeinen warteten die Dorfleute wohl ab, was sich da in Berlin weiter tat. Hitler hatte ja versprochen, nach den unsicheren, unruhigen Jahren der Weimarer Republik im neu „erwachten nationalsozialistischen Deutschland“ nun endlich „Ruhe und Ordnung“ zu schaffen. Für „Arbeit und Brot“ wollte er sorgen, auch für Gerechtigkeit und für Deutschlands wirtschaftlichen und politischen Aufschwung. Er pries die „Wiederauferstehung des deutschen Volkes zu nationaler Größe“, versprach unseren Bauern den „Schutz von Blut und Boden“ und forderte nach außen die „Wiedergutmachung der Schande von Versailles“.

Unbedarft wie man war, fanden es manche gar nicht so schlecht: Wenn er’s schafft, dieser Hitler? Warum nicht! Und dass „man“ die Kommunisten „ausschaltete“, das hat bei uns im Dorf wohl nur einige erregt. Vielleicht half es sogar, wenn Hitler diese „Stänkerer“ aus dem Wege räumte? Dass er aber auch gleich noch die SPD verbot, das hat natürlich erstmal bei den Arbeitern Verwunderung oder Enttäuschung und heimliche Kritik hervorgerufen.

Aber die Propaganda der Nazis lief ja auf vollen Touren und war darauf gerichtet, dass die Leute sich sagen und glauben sollten: Vielleicht ist doch dieses andauernde Parteiendurcheinander vor 1933, dieser nach der „guten alten Kaiserzeit“ gemachte Versuch einer Demokratie, wo alles kreuz und quer redet und schließlich nur Arbeitslosigkeit übrig bleibt, am besten durch eine „starke Führung“ aus der Welt zu schaffen? Vielleicht ist der Hitler doch unser Mann? – Derartige Gedanken griffen, soweit ich das mitbekommen hatte, um sich, und ich weiß, mit der Zeit nisteten sie sich so ungefähr auch in meinem Kinderkopf ein. Oder man hörte die Alten so landläufig sagen: Das Leben geht so und so weiter. Wir müssen nun zusehen, wie wir unter den jetzigen Verhältnissen zurecht kommen. Oder: „Su schlimm wird ’s schun ni wärn“. Und da erinnere ich mich an den Wahlspruch meiner herzensguten Tante: „Wer mit den Wölfen lebt, der muss auch mit den Wölfen heulen!“, den sie auch zu späteren DDR-Zeiten von sich gegeben hat. Dann sehr zu meinem Ärger!

Damals war ich natürlich als 10-jähriger Junge in diesem Gewirr von Meinungen ziemlich unsicher. Was verstand ich schon von Politik und Demokratie oder gar von Zivilcourage? Aber ich war auf meine Weise mit all dem beschäftigt, was so Tag für Tag passierte, und es interessierte mich wirklich, was da vorging im Dorf, in der Kreisstadt und in unserer Hauptstadt Berlin; und ich war recht neugierig darauf, was Vater, die Nachbarn und die Leute dazu sagten.

Was ich im März 1933 keineswegs mitbekommen habe, war die Durchsetzung des „Ermächtigungsgesetzes“ im Reichstag. Ich fürchte, die meisten Leute in unserem Dorf haben von dieser horrenden Tatsache kaum Notiz genommen oder waren sich der Tragweite dieses Gesetzes nicht bewusst. Jedenfalls kann ich mich – wie schon gesagt – nicht erinnern, dass diese politischen Vorgänge im Frühjahr – Sommer 1933 die Leute in unserem Dorfe sehr erregt hätten. Zumal: Der eigentliche Sachverhalt dieses Ermächtigungsgesetzes wurde ja von den Nazizeitungen nach außen hin, also für den gemeinen Mann, beschönigt und propagandistisch so gerechtfertigt, als handle es sich hier um eine vernünftige Zustimmung einer Volksvertretung und als einzige Möglichkeit, durch „kräftiges Zugreifen“ einer starken Regierung die Not des Volkes aufzuheben und alle Menschen in ein besseres Leben zu führen. Ich habe heute noch Hitlers Parole im Ohr: „Gebt mir vier Jahre Zeit!“ Nun ja, und wir Unwissenden dachten dann wohl: Bitt’ schön, soll er’s uns doch beweisen … .

Im Laufe der Jahre 1934/1935 ergab sich eine breitere Zustimmung zur Hitler-Regierung. Vielleicht hielten sich auch kritische Stimmen vorsichtiger zurück. Teils kam schon naive Begeisterung für Hitler auf, der nun „über das Radio“ öfter zündende Reden an das Volk hielt. Er wandte sich an die „Volksgenossen“, an das „ganze deutsche Volk“ und rührte an die nationale und soziale Seele der kleinen Leute. Und wer zu ihnen „gut reden“ konnte, der war sowieso gut angesehen.