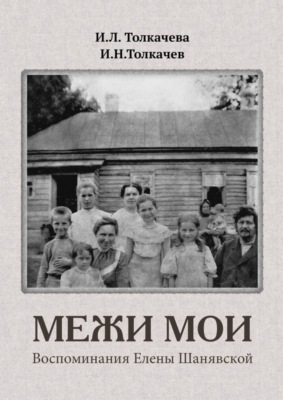

Loe raamatut: «Межи мои. Воспоминания Елены Шанявской»

Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой.

Межи мои проходили по прекрасным местам,

и наследие мое приятно для меня.

Пс 15:5,6

Не говори, что нет спасенья,

Что ты в печалях изнемог,

Чем ночь темней, тем ярче звезды,

Чем глубже скорбь, тем ближе Бог.

Аполлон Майков

© И. Л. Толкачева, 2023

© И. Н. Толкачев, 2023

ISBN 978-5-0059-0319-8

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Вместо предисловия

В июне 1958 года я приехала в Тулу к сестрам. Как-то вечером мы, три сестры – Оля, Анюта и я, – сидели, и я рассказывала, что помнила о наших предках. Сестры слушали с большим интересом.

Обе они стали меня усиленно просить записать это для них. Я согласилась и, как вырвется свободный час, сажусь писать. Воспоминания писались без всякого плана, прямо начисто и при этом урывками.

Озаглавила я записки «О наших предках», но заглавие это не соответствует содержанию, так как записки сильно разрослись и охватили воспоминания не только о давних временах и старинных людях, но и о жизни моей родной семьи. Получилась своего рода сага о Шанявских. Только о сестре Елизавете (Веточке, как ее звали в семье) почти совсем не говорю, потому что описываю те времена, когда она была еще совсем маленькой.

Я не могу ручаться за точность в передаче всех фактов. Записывала так, как запомнились рассказы старших и как сама воспринимала текущую жизнь. Во всяком случае, умышленно, сознательно я нигде не отступала от истины.

Елена Альбертовна Шанявская, 1955 год

Герб графов Шанявских-Юнóша1

Наш род. Семейное предание

Род наш Шанявские-Ляхович-Юнóша – очень древний, принадлежал к аристократии. Еще до татарского нашествия предки наши служили при дворе польских королей.

В родительском доме хранилось родословное древо на польском языке, выполненное на куске кожи. Мой папа, Альберт Урбанович Шанявский, говорил, что предки были стольниками, конюшими польского королевского двора, то есть имели высшие придворные звания.

Во время нашествия татар один из Шанявских был поставлен королем во главе войск, сражавшихся с татарами. Под его предводительством была одержана победа.

Когда он вернулся из похода, король, желая вознаградить героя, предложил ему избрать для себя и своих потомков изображение на гербе.

И Шанявский пожелал изобразить на гербе то, что он увидел по дороге, возвращаясь домой после победы, и что особенно запечатлелось в его памяти во время этого похода. Пожелал он на гербе иметь следующее изображение: на свежей зеленой траве белый окровавленный барашек. И название для своего герба взял «Юно́ша»2.

А ведь Иисус Христос есть белый (чистый от грехов) Агнец Божий, проливший кровь свою для искупления грехов человечества. Так что родоначальник герба Шанявских избрал изображение на гербе страдающего, окровавленного Агнца Божия.

Не себе искал славы наш предок, не стал увековечивать на гербе свою победу над татарами, а искал славы Христу. Честь ему и слава за такое решение – жить во славу Христа!

С того времени род стал называться Шанявские-Ляхович- Юнóша.

Право иметь герб «Юнóша» было даровано не всем Шанявским, а только потомкам Шанявского-победителя в войне с татарами.

Род наш произошел из Галицкой Руси3, то есть из земли древнерусской, и потому папа наш и его старший брат Людвиг, заменивший ему рано умершего отца, считали себя не поляками, а русскими. Особенно им был противен шляхетский гонор.

Один из предков Шанявских был наместником в пяти польских губерниях, принадлежавших России. После окончания войны с Наполеоном губернии эти были объявлены независимыми от России и присоединены к Царству Польскому. Но жители этих губерний захотели вернуться под власть России и подали русскому царю прошение, под которым подписался наместник края Шанявский.

Не запомнила, чем закончилась эта просьба. Но составление такого прошения по инициативе наместника края свидетельствует, что этот наместник тяготел не к Польше, а к России, считая ее своей Родиной.

Гордость рода Шанявских-Юно́ша

Я знала от папы, что один наш дальний родственник, принадлежавший к Шанявским, носившим герб «Юнóша», учредил в Москве первый народный университет, единственный в царской России. После его смерти этот университет стал носить имя своего создателя.

Вспоминается следующее: мой брат Гриша, первоклассник Орловского кадетского корпуса, приехав на каникулы, рассказал, что воспитатель задал ему вопрос, принадлежит ли Гриша к роду Шанявских-Юнóша? Гриша по незнанию ответил отрицательно. Папа объяснил ему, что наш род носит герб Шанявских-Юнóша.

В Орловском кадетском корпусе, в зале, висела мраморная доска, на которой золотыми буквами высечены были имена наиболее отличившихся воспитанников этого заведения. Среди них было имя Шанявского-Юно́ша. Вернее всего, это относилось к бывшему воспитаннику корпуса, будущему основателю университета.

Интересно отметить, что ни Гриша, ни мы, его сестры, в детстве даже не слыхали от папы ничего о нашем дворянском гербе. Это очень характерно для папы.

Папа придавал большое значение дворянскому сословию, считая его наиболее благородным из всех сословий, потому что веками воспитывались в этом сословии чувства благородные. Считалось, например, бесчестным лгать, приспосабливаться, изворачиваться в ущерб правде.

Но, уважая дворянское сословие, папа никогда не кичился своим дворянством ни перед кем, потому что уважал и другие сословия, находя в каждом свои достоинства.

Поэтому-то нам в детстве не говорили о нашем дворянском гербе. И только благодаря истории с Гришей мы узнали, что гербы давались не всем дворянским родам, а наиболее почетным, за какие-либо заслуги перед Родиной. Мне кажется, что такая демократичность папы является общей родовой чертой Шанявских- Юнóша. Эта же черта была присуща и основателю народного университета.

Позже я прочитала, что это был Альфонс Леонович Шанявский. Родился он в 1837 году в Польше, в Седлецкой губернии, в родовом имении Шанявы.

К слову скажу: я читала в военных газетных сводках при перечислении населенных пунктов, освобожденных нашими войсками, название Шанявы. Возможно, это те самые Шанявы, где родился основатель университета.

Главное детище Шанявского – первый Московский городской народный университет был открыт уже после смерти своего основателя в 1908 году и просуществовал до 1920 года.

В 1912 году для университета выстроили специальное здание на Миусской площади4.

В этот университет поступали слушатели вне зависимости от политических взглядов, национальности и религии. Между прочим, Костя Новиков (мой двоюродный брат), лишенный права поступления в государственный университет за свои политические убеждения, учился в университете Шанявского.

Плата за слушание лекций – сорок пять рублей – была доступна для самых широких слоев населения. Как мне помнится, на московских Высших женских историко-филологических курсах Полторацкой5, где училась я, плата была сто пятьдесят рублей в год.

Папа рассказывал, что другой наш родственник Шанявский устроил, кажется, в городе Невель, в Белоруссии, гимназию на свои средства и вложил в банк капитал, на проценты от которого могли обучаться в этой гимназии и жить на полном содержании все мальчики, носившие фамилию Шанявских.

Перед поступлением Гриши в корпус поднимался вопрос, не отдать ли его в эту гимназию. Но из-за дальнего расстояния родители на это не решились.

Деятельность Альфонса Шанявского, видевшего в просвещении смысл своей жизни, перекликается с деятельностью моего отца, всю жизнь стремившегося постичь истинную правду, считавшего, что достижения одного человека в познании истины имеют значение не только для человека этого, но и для всех людей, являются вкладом в общую сокровищницу человечества.

Однажды Толстой восхитился мыслью писателя И. Ф. Наживина, который сказал: «Если человек замурует себя в подземелье и умрет там, полный действительно великой мыслью, то мысль эта пройдет через гранитную толщу и, в конце концов, охватит все человечество».

Дедушка Урбан и его семья

У папиного отца, Урбана Норберта Адамовича Шанявского- Ляхович-Юно́ша, было два брата: старший – Фабиан и младший – Гжегож. После раздела наследства каждый из трех братьев получил большие имения.

Старшему брату Фабиану досталось лучшее имение под названием Дворец, так названное, потому что в усадьбе находился большой красивый дом – дворец. Не знаю, что получил Гжегож.

Урбану же достались три имения: Сарнополь, Адамполь и маленькое, без усадьбы, именье Спицы. Находились имения эти в Полоцком уезде Витебской губернии.

Фабиан был корыстолюбив, и главным образом поэтому между тремя братьями была бесконечная тяжба из-за наследства.

Дедушка Урбан был характера тихого, скромного, некорыстолюбивого. Хозяйством заниматься не любил и не занимался. Землю раздавал мелким арендаторам на невыгодных для себя условиях.

В имении было громадное прекрасное озеро, полное рыбы. Арендовало его одно бедное еврейское семейство. Дедушка из состраданья к этой бедной многодетной семье совсем не брал с них арендной платы. Только обязаны были арендаторы зимой привозить в имение несколько возов мороженой рыбы. Рыба эта сваливалась в очень больших сенях дома.

У моего папы, Альберта Урбановича Шанявского, с этим озером были связаны светлые детские воспоминания. Вспоминал он, как присутствовал ребенком на зимней рыбной ловле. Ловили из прорубей громадное количество рыбы.

Вспоминал он также такой случай, как его отец, Урбан Норберт Адамович, в зимний вечер сидел за книгой в своей комнате. Вдруг вбегает лакей и кричит: «Барин! Волк, волк в сенях!» Он спешно схватил ружье, выбежал в сени, затем на крыльцо и увидел, как волк, застрявший между жердей изгороди, рвался и, наконец, вырвался и стремительно убежал в темноту. Волк приходил за рыбой.

Крестьяне и арендаторы хорошо относились к дедушке Урбану и его семье. Мой папа вспоминал, как он после длительного отсутствия проходил по бывшей своей усадьбе. Был он совсем взрослым. Вдруг слышит радостный возглас: «Паничок! Паничок!» Оглядывается и видит, как бежит к нему крестьянин, радостно здоровается, разговорился и добрым словом вспоминает дедушку Урбана и всю его семью.

Женился дедушка Урбан молодым на молоденькой девушке из соседнего имения – Аделаиде Ивановне Козлинской, которой в то время не было и шестнадцати.

Бабушка Аделаида жила в полном согласии с мужем и считала, что ее замужество было предопределено свыше.

Она рассказывала, как в один из первых годов своего замужества, перебирала в сундуке одежду и увидела старинное национальное мужское платье алого цвета. Ахнула и спросила у дедушки, чье это платье. Тот ответил, что платье его, носил он его еще в свои холостые годы. Почему же это платье так заинтересовало бабушку?

Дело в том, что она во время своего коротенького девичества как раз загадала о своем будущем муже: под своей кроватью с вечера поставила между двумя мисками с водой маленький дощатый мостик и сказала: «Суженый-ряженый, приходи ко мне ужинать». Ночью ей приснилось, что по этому мостику пришел к ней молодой мужчина, одетый в алый, старинного покроя, национальный польский кафтан. Еще во сне обратила внимание, что одна пола этого кафтана разорвана. Теперь же вдруг она увидела в сундуке точно такой кафтан и на поле́ его дырку.

Дедушка Урбан был домоседом, жил тихой деревенской жизнью, любил почитать и помечтать. Любимым местом у него была дощатая площадочка между ветвей высокого дерева, росшего возле дома. На площадку поднимались по лестнице. Там, за столом, любил попить чайку, посидеть, подумать.

Урбан Норберт Адамович Шанявский-Ляхович-Юноша с женой Аделаидой Ивановной и сыном Альбертом

А бабушка Аделаида, наоборот, с увлечением отдалась домашнему хозяйству. Была большая мастерица печь куличи, мазурки (польское пирожное), медовые пряники и другие вкусные вещи.

Это увлечение бабушки домашним хозяйством стоило жизни ее первому ребенку. Он родился мертвым, недоношенным, так как бабушка на своем большом животе носила кубаны6 молока для снятия сливок.

Во время родов никогда никого не приглашала на помощь, кроме простой деревенской бабушки-повитушки. И ни разу за всю жизнь не была у докторов. Умерла же в глубокой старости – около девяноста лет.

Всего у бабушки родилось тринадцать детей, которых она воспитывала с помощью бонны и няньки. Одновременно вела и хозяйство.

Однако до взрослого возраста дожили только шестеро: Людвиг, Бронислав (Броня), Констанция (Кастуся), Елена, Альберт (мой отец) и Серафима (Серафинка). В семье говорили на польском языке, и дети отца звали «татусь».

Людвиг, Бронислав, Елена и Серафинка умерли от чахотки в молодые годы. И только двое дожили до глубокой старости – Констанция и Альберт (мой папа).

Три брата – Людвиг, Броня и Альберт, – летом жили в антресолях, где была одна очень большая комната без мебели, если не считать стола и широких, обитых кожей скамеек, идущих вдоль всех стен и к ним прикрепленных.

Братья очень любили, уважали и слушались старшего брата своего – Людвига, который впоследствии, несмотря на крайнюю юность, заменил им умершего от чахотки отца.

Раннее детство прошло под надзором бонны, Аннеты Бжозовской, и, конечно, матери. Была еще старая нянька.

Мой папа, Альберт Урбанович, вспоминал, как он сидит на ступеньках крыльца, ведущего в сад, а перед ним кружечка с молоком. Вдруг он как закричит: «Ро́бак, ро́бак!», что значит «червяк» по-польски. Кто-то из взрослых подошел и увидел, что небольшой уж заполз на ступеньки крыльца и пьет из кружечки молоко.

Помнил себя папа крошечным мальчиком, которого сажали за стол не на стул, для него слишком низкий, а в выдвижной ящик этого стола. Он сидит в нем и раскладывает на столе «мумаки», придуманное им самим название игрушек, сделанных из картофелин, с ножками из палочек.

Бабушка Аделаида старалась определить будущую профессию своих детей по их детским играм и наклонностям. Она предполагала, что папа будет священником, так как любил он играть в богослужение.

Но бабушка никак не могла догадаться, что означает, вернее, чему служат прообразом «мумаки». И только много лет спустя поняла, что «мумаки» предсказывают ульи, пасеку, которой увлекался папа, став взрослым.

Неумение и нежелание дедушки Урбана хозяйничать отрицательно сказывалось на материальном положении семьи. Дом большой, усадьба хорошая, крепостные слуги и крестьяне, полная чаша всяких продуктов, так как бабушка Аделаида была хорошей хозяйкой, но в деньгах нуждались всегда.

Жила семья скромно и уединенно. Но бывали и гости. Бабушке Аделаиде Ивановне очень не нравилось, когда приезжал старший брат мужа – Фабиан Адамович.

Он был гуляка, любил выпить, поразвратничать и, приезжая, старался нарушить добрые семейные отношения бабушки и дедушки, упрекал брата, что он слишком мягок с женой. Впоследствии Фабиан заразился скверной болезнью.

Бабушка Аделаида Ивановна была тем не менее очень расположена к жене Фабиана, Марии Юлиановне Крачковской (родной сестре Софьи Юлиановны Крачковской, близкой знакомой наших родителей, у которой впоследствии жили в Мценске моя сестра Оля и я, когда готовились к поступлению в гимназию).

Повторяю, дедушка Урбан очень отличался от своего брата Фабиана. Был мягок и бескорыстен. Он пошел по своим наклонностям более в тех Шанявских, которые духовную, умственную жизнь ставили несравненно выше материальных благ.

Эта серьезность мысли и жажда знаний были отличительной чертой и сыновей дедушки – Урбана и особенно Людвига.

Людвиг

Людвиг был необыкновенно одаренным юношей. Окончил он Полоцкий кадетский корпус7 блестяще и при этом настолько отличился своими письменными работами философского направления, что предполагалось, что из него выйдет крупный ученый или государственный муж. Имя его выгравировали золотыми буквами на белой мраморной доске, которая висела в зале корпуса.

Но он умер от чахотки в двадцать один год, будучи студентом Новоалександрийского института сельского хозяйства и лесоводства (г. Пулавы)8. Этот юноша отличался не только умом, но имел замечательно любящее сердце.

Когда умер отец, он, приезжая на каникулы домой, все свои чувства, все свои силы отдавал на воспитание младших сестер и особенно братьев – Бронислава и Альберта. Именно он учил их отличать добро от зла, прививал устремленность к познанию Божьей Правды. Внушал, что человека надо ценить не за его богатство, общественное положение и другие внешние преимущества, а за его духовные и душевные качества.

Людвиг считал, что в нем, его сестрах и братьях течет не столько польская кровь, сколько кровь коренных русских людей, когда-то населявших Галицкую Русь. По своим духовным влечениям и симпатиям семья была близка к русскому, а не польскому духу.

Людвиг, не скрывавший своей приверженности к русским, подвергался большому осуждению и даже презрению со стороны большинства новоалександрийских польских студентов. Среди поляков, после подавления русским правительством Польского восстания 1863—1864гг., было враждебное отношение ко всему русскому, особенно среди высшего сословия. В их глазах поведение Людвига, искренне считавшего себя русским, расценивалось как продажность совести и заискивание перед сильными мира сего.

Доходило до бойкотирования Людвига товарищами, до оскорблений. Папа вспоминал, как он, живя с Людвигом в городе Новая Александрия, приходил с братом в студенческую столовую и видел, как студенты все свободные стулья наклоняли спинками к столам, что обычно делалось для сохранения за собой занятого места, если человек отлучался ненадолго. На протяжении часа, предназначенного для обеда, не оказывалось ни одного свободного места. Людвиг с младшими братьями оставались голодными.

Людвиг все это стойко переносил, не вступая в пререкания, отдаваясь внутренней жизни, своему учению и воспитанию братьев, которых он взял себе на жительство.

Броня, кажется, окончил корпус, папа корпуса не окончил.

Людвиг, считаясь с особенностями характера Альберта, его крайней нервностью, замкнутостью, застенчивостью, болезненной чуткостью и прочими свойствами, предпочел забрать брата из младших классов корпуса и заниматься с ним лично.

Впоследствии папа поступил вольнослушателем, то есть нештатным студентом, в Петровскую сельскохозяйственную академию в Москве, так как аттестата об окончании гимназии или реального училища не имел.

После Польского восстания 1863—1864 гг. русское правительство стало строго расправляться с польским дворянством, затеявшим это восстание. Восстание сорвалось, так как мало поддержано было польским крестьянством. Русское правительство освободило польских крестьян от крепостной зависимости раньше даже, чем своих, русских.

Участвовавших в восстании дворян стали преследовать: ссылали в Сибирь, сажали в тюрьмы. Не уличенных в мятеже заставляли принимать православие. И только на этом условии им оставляли имущество.

Семья Шанявских была католического вероисповедания. Дедушка Урбан более или менее безразлично относился к требованию перейти в православие.

Бабушка Аделаида была ревностной католичкой и не смогла сразу согласиться на изменение вероисповедания своего и своей семьи. За это все их имущество было отобрано в казну. Семья осталась без всяких средств к существованию. А было к этому времени в семье уже пятеро детей, из них младшему, Альберту, всего год или около того (папа родился в 1863 году). Дедушка Урбан тогда был уже болен туберкулезом.

Впоследствии бабушка Аделаида рассказывала мне, как она с мужем и со всеми детьми, обездоленная, разоренная, приехала к властям, кажется, к губернатору или предводителю дворянства, как просила, уговаривала не насиловать ее совесть. Но власти были неумолимы, и пришлось согласиться на требование правительства, чтобы спасти детей от голодной смерти.

Приняли православие, но имена у всех остались католические, так как перекрещивания не было, ведь католичество также христианская религия. Вернули землю, вернули полуразрушенное хозяйство и имущество. Время настало трудное для семьи. Дедушке Урбану пришлось пойти служить в какое-то полоцкое учреждение на пустяковый оклад.

Позже, вспоминая рассказы бабушки, я подумала, как же прекрасно, что Бог оторвал от католической религии дедушку и бабушку вместе с их детьми. Насколько труднее было бы папе вникать в Слово Божие, искать истинную Правду, если бы вмешивалось в это католическое духовенство.

Потихоньку-полегоньку хозяйство налаживалось, но тут новая беда – пожар, уничтоживший весь скот, несколько сот голов. Благо помогли соседние помещики: кто подарил телят, кто поросят, кто лошадей и коров. Из небольшого стада расплодилось со временем опять порядочное.

Но тут семью постигло большое несчастье – умер дедушка Урбан. Еще молодая Аделаида осталась вдовой (так как первый раз выходила замуж совсем юной) с несколькими детьми, из которых старшему не было еще и шестнадцати лет.

На руках оказалось хозяйство не только домашнее, но и полевое, в котором она ничего не понимала.

Старший сын Людвиг не имел к хозяйству ни малейшего интереса, и его невозможно было заставить помогать. К тому времени он уже был болен чахоткой и вскоре умер.

Смерть Людвига, положившего столько любви и сил на воспитание младших братьев, была для них особенно тяжелой утратой.

Насколько это было тяжело, показывает тот факт, что папа до самой своей смерти не мог без боли видеть сосновые и еловые ветки в комнатах: они напоминали ему смерть брата, гроб которого был украшен хвойными ветками, и пол был устлан ими.

Еще раньше от чахотки умерла младшая сестра Серафинка.