Loe raamatut: «Ein Stück vom Himmel»

Karl Lukan

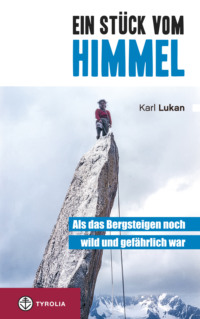

EIN STÜCK VOM

HIMMEL

Als das Bergsteigen noch

wild und gefährlich war

Klettergeschichten

INHALT

KLETTERN – EIN STÜCK VOM HIMMEL

DAS LALIDERERWAND-ABENTEUER

ANDERE LEUTE

Der Schwanda ist der Schwanda! · Hansl mit dem Hausner-Schmäh · Sir »Scarpietti« · Ernst und die Traubenkur · Pauli, mach ein Gedicht! · Hubert Peterka und sein Buch, das geschrieben werden musste · Der Hungerl · Das Fritzerl

VOM NEANDERTALER UND VON KÖNIGLICHEN LEITERBAUERN

Die ersten Kletterer in den Alpen · Die »Mogel-Geburtsstunde« des Alpinismus · Wie kam die Scheibtruhe auf den Mont Aiguille?

VON DER FLEISCHBANK UND VOM TOTENKIRCHL

Der verloste Seilquergang · Die schönste Geschichte vom Totenkirchl

VOM KLETTERN IN DEN DOLOMITEN

Kaspareks Wunder-Kletterpatschen · Die Drei Zinnen gibt’s nur einmal · Dolomiten – das Jugendland · Von Antonio Dimai und dem Volk der Ladiner · Die Gedenkminute auf dem Torre Falzarego

DER EIGER IST KEIN BERG ZUM GERNHABEN!

Im Banne des Eigers · Geburtstagsparty auf dem Eiger

BERGE, DIE MAN NICHT VERGISST

Der Marmorberg · Der brüllende Geisterkogel · Der Monte Duranno und Longarone · »Jungfräulicher Fels« · Die größte Kunst beim Bergsteigen ...

EXTRAVAGANTE KLETTERSTELLEN

Pendelquergang an der Schüsselkarspitze · Ein »echter Bergsteiger« am Salbitschijen · Vom »saudummen Riss« an der Bischofsmütze · Nur eineinhalb Meter Fels · Originelle Ausstiegslöcher · Im Flügelstaub des Schmetterlings · Der Kahlenberggrat

VON DER ZEIT DER »PAUSE-TOUREN«

... und von einer Genusskletterei, die keine »Pause-Tour« ist

DIE HIMMELSLEITER AM WIENER STEPHANSTURM

DER GEBORENE KLETTERER

Vom Hirnklettern des Herrn Reif · Der Doktor · Der Seilknoten oder Das Unbewusste in uns · Der Superkletterer

KLETTERN – EIN STÜCK VOM HIMMEL

Am 14. April 1940 bin ich ein Kletterer geworden.

1923 wurde ich geboren und meine Kindheit erlebte ich in einer Vorstadtgasse von Wien. Mein Vater war Hilfsarbeiter, meine Mutter Hausbesorgerin. Unsere Wohnung: eine kleine Küche, ein kleines Kabinett. Für uns Kinder war aber damals auch noch die Gasse ein Lebensraum. Keine Autos störten uns beim Spielen. Nur ab und zu kam einmal ein Pferdefuhrwerk daher. Einmal in der Woche war es der »Mistbauer« (so wurde damals die Müllabfuhr genannt). Das war ein Kastenwagen, in den die von den Hausbewohnern vorher an die Straße gestellten kleinen Mistkistln geleert wurden. Damals gab es nur wenig Mist. Plastik gab es noch nicht; jedes Papierl wurde im Ofen verheizt. Damals war noch vieles so ganz anders. Aber es war eine frohe Kindheit, die ich in der kleinen Vorstadtgasse erlebte.

Doch dann wurde sie mir doch zu klein. Auch meine Spezln wurden mir zu fad, wenn sie eine ganze Woche nur davon redeten, wie der Sindelar oder Zwirschina am letzten Sonntag ein Tor geschossen hatte. Ich wollte selber was erleben.

1939 begann der Krieg. Alle Leute sagten, dass er bald vorbei sein werde. Mich interessierte etwas anderes weit mehr. Ich hatte Luis Trenkers Matterhornfilm gesehen. Dreimal hintereinander hatte ich ihn mir angeschaut. Dann wollte ich auch ein solcher Kletterer werden, der wie ein wilder Teufel die Wände anspringt.

Aber wie wird man ein Kletterer?

Ich wurde es in der »Bergsteigerschule 1940« der Alpenvereinssektion Gebirgsverein. Diese begann für mich mit einer großen Enttäuschung: Der Leiter der Schule schaute ganz und gar nicht so aus wie der Luis Trenker. »I bin der Hans Schwanda!«, sagte er. Und er war ein zartes Männlein mit Brille, das aussah wie ein Buchhalter, dessen höchste Kraftleistung das Spitzen eines Bleistifts ist. Freilich: Auch ich sah nicht wie ein zukünftiger zünftiger Gipfelstürmer aus. Als Lehrling mit wenig Geld hatte ich mir noch kein Bergsteigergwandl leisten können, war in meinem Sonntagsgewand zur ersten Ausfahrt der Bergsteigerschule auf die Hohe Wand gekommen ... Sonntags-Knickerbockerhose, Sakko, weißes Hemd mit Krawatte. Und obwohl ich die Krempe meines Sonntagshutes auf »verwegen« zurechtgebogen hatte, war er doch nicht zum echten Trenkerhut geworden.

An diesem Tag bin ich vom Karl zum »Charly« geworden. »Charly« sagte man damals zu einem, der mit seiner feschen Kleidung und seinem gepflegten Aussehen (dazu gehörte ein scharfer Tangoscheitel im Haar) angeben wollte. In meinem Sonntagsgwandl und mit meiner Frisur war ich schon während der Bahnfahrt und des Anstieges zur Schutzhütte für alle Kursteilnehmer nur noch der »Charly«. Und das bin ich bis heute geblieben.

Auch Schwanda schien in mir keinen hoffnungsvollen Jungbergsteiger zu sehen. Vor dem Einteilen des Haufens in Seilschaften hörte ich ihn zu den anderen Führern sagen: »Am Vormittag nehm ich mir die Niatn (Niete = wienerisch für Versager) und am Nachmittag geh ich mit den Guten was Besseres!« – Die erste »Niatn«, auf die er zeigte, war ich.

Eine Ersteigung des Baumgartnerturmes (Schwierigkeitsgrad II) war meine erste Felskletterei.

»Hat es dir nicht gefallen?«, fragte mich Schwanda auf dem Gipfel.

»Klass wars!«

»Warum hast du dann ein Gsicht gmacht, als wennst am liebsten die Felsen zerbeißen willst?«

Ich hatte nur versucht, verwegen wie der Luis Trenker dreinzuschauen.

Aber am Nachmittag, als Schwanda die Guten des Kurses für eine schwierigere Kletterei aussuchte, war der Erste, auf den er zeigte, wiederum ich.

Wir erkletterten den Stanagerlsteig. IV. Schwierigkeitsgrad. Da hatte ich schon ein neues Bergsteigeridol gefunden ... das war Schwanda! Wie der ohne Müh und Plag elegant die Felsen hinaufstieg – so wollte ich auch einmal klettern können!

Bei unseren Kletterfahrten mit der Bergsteigerschule fand ich damals in einem Steigbuch dieses Sprüchl:

Jungsein ist schön.

Klettern ist schön.

Aber Jungsein und Klettern

– das ist ein Stück vom Himmel!

Das hab auch ich damals empfunden, aber dann auch noch später, als ich immer älter und älter geworden bin. Es gab natürlich auch noch viel anderes, was mein Gemüt bewegt hatte – aber die meisten unvergesslichen Erinnerungen hinterließ doch das Klettern mit allem Drum und Dran. Darum habe ich auch dieses Sprüchl für den Titel dieses Buches verwendet.

Die »heroische Zeit des Alpinismus« wird die Zeit zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg genannt. Man kämpfte mit dem Fels, eroberte Gipfel, bezwang den Berg. Und man sang mit grimmigem Nordwandgesicht Lieder wie dieses:

Was staut sich dort auf dem Perron?

Was soll der Spott? Was soll der Hohn?

Was soll die Leichenbahre dort

An dem uns allen wohlbekannten Ort?

Macht Platz, was soll das müßig’ Schaun!

Wie soll ich meinen Augen traun?

Denn auf der Bahre zugedeckt,

Liegt einer von den unsern hingestreckt!

In unsrer Mitt’ war er die schönste Zier,

Drum stehn wir an der Bahre hier.

Er stürzte ab im Morgenrot,

Am Abend war er starr und tot!

Drum Brüder auf zum letzten Ort!

Er starb für unsern edlen Sport.

An seinem Grabe trauern wir

Als Kletterbrüdergarde hier!

Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte eine andere Zeit

begonnen. Wir Jungen sangen:

»Ist die Wochen endlich aus

zieh’n wir auf den Peilstein raus.

Dort gibt’s immer a Gaudee ...«

1952 ist mein erstes Buch »Kleiner Mensch auf großen Bergen« erschienen. Ich hab’s geschrieben, weil ich allen Leuten erzählen wollte, wie schön und abenteuerlich das Klettern ist. Vorher hatte ich das Manuskript Fritz Kasparek zum Lesen gegeben, der es spontan an den Verlag schickte, in dem auch sein Buch »Vom Peilstein zur Eigernordwand« erschienen ist. Mit einem Vorwort von ihm hatte dann dieser Verlag auch mein Buch herausgebracht.

Den Leuten hat es gefallen. Ich habe dann noch einige solcher Berggschichtlbücher geschrieben.

Meine beste Zeit als Kletterer hatte ich um 1950. Und in diesem Jahr wollte ich eine Woche von meinen vier Wochen Urlaub etwas anderes machen als nur klettern ... ich wollte einmal auch mein Hirn ein bisserl spazieren führen. Für Romreisen gab es in dem Heiligen Jahr 1950 günstige Angebote – also fuhren wir nach Rom. Vorher hatten wir in den Dolomiten noch eine herrliche Entdeckung gemacht: die 1600 Meter hohe Agnerkante in der Palagruppe. Sie war damals im deutschsprachigen Raum unbekannt, heute gilt sie für manche als die schönste Kante der Alpen.

In Rom sind wir erstmals den Etruskern begegnet. Sie haben uns so fasziniert, dass wir dann nicht nur viele Reisen in das Land der Etrusker unternommen haben – in der Etruskerstadt Tarquinia haben mein Fritzerl und ich auch geheiratet. Aus diesen Reisen entstanden dann: »Hochzeitsreise zu Etruskergräbern«, »Land der Etrusker« (der erste deutschsprachige Führer zu Etruskerstätten zwischen dem versunkenen Spina an der Pomündung und Rom), »Romulus. Auf den Spuren der Gründer Roms«. »Alpenwanderungen in die Vorzeit. Zu Drachenhöhlen und Druidensteinen, Felsbildern und Römerstraßen« erschien 1965. Ich hatte mich immer geärgert, wenn ich in der Alpenliteratur lesen musste, dass die Alpen im Altertum ein wüstes Land waren. Ich wollte beweisen, dass sie auch schon in der Vorzeit ein Lebensraum waren.

Ich arbeitete damals im Kunstverlag Schroll und mein Chef war an dem Thema interessiert. Innerhalb von zwei Jahren unternahmen wir zwischen Mittelmeer und Donau drei Kundfahrten, um Material für das Buch einzuholen. Es waren erlebnisreiche Wanderungen in die Vergangenheit des Alpenraumes.

Nach den »Alpenwanderungen« begann ich in Österreich alte Kultrelikte zu suchen. »Herrgottsitz und Teufelsbett« erschien 1979, weitere solcher »kulturhistorischen Wanderungen« erschienen in den folgenden Jahren. Bis heute sind 54 Bücher von mir erschienen, einige davon kamen in Übersetzungen in Amerika, England, Frankreich, Italien und Ungarn heraus.

Ich habe ein Leben mit Büchern gelebt. 1937 bin ich als Verlagslehrling im Geographischen Verlag Ed. Hölzel eingetreten. Nach dem Krieg war ich Redakteur bei der Zeitschrift »Wiener Bühne«, dann Hersteller im Kunstverlag Schroll, zuletzt Hersteller und Zeitschriftenredakteur im Österreichischen Bundesverlag. Dem Hersteller eines Verlages wird ein Manuskript in die Hand gedrückt und er gestaltet und betreut es zu einem fixfertigen Buch.

Im Verlag habe ich Bücher hergestellt, zuhause habe ich Bücher geschrieben. In Stress kam ich nie. Bücher herstellen und Bücher schreiben war für mich ein Vergnügen.

Als Sechzigjähriger ging ich in den Ruhestand. Das feierten meine Frau Fritzerl und ich mit einer Wanderung von der Endstation der Wiener Straßenbahn in Rodaun durch die Alpen bis ans Mittelmeer. Am 1. Mai (Tag der Arbeit) 1984 gingen wir los, am 6. Oktober kamen wir in Nizza an. Unter den Riesenkakteen im »Jardin Exotique« von Monaco hatten wir festgestellt: »Es ist eigentlich erstaunlich, wohin man von Rodaun aus zu Fuß überall hinkommt!«

»Ein Stück vom Himmel« war Klettern für mich von Jugend an. Matterhorn und Montblanc waren großartige Bergerlebnisse, aber ein Trichterweg in der Göll-Westwand, ein »Schiefer Tod« am Murfreidturm oder die »Menschenfalle« in der Grohmannspitze-Südwand faszinierten mich mehr.

Ich las viel Alpinliteratur und fand dabei so viele lockende Kletterziele in den Alpen, dass mich die Weltberge überhaupt nicht interessierten.

Natürlich war ich auch ein Kind meiner Zeit – der »alpinen Eisenzeit« – in der das Hinaufschlossern mit Doppelseil und Trittschlingen über viele Überhänge als das »Letzte im Fels« galt. Auch Bohrhaken hatte ich gesetzt bei Erstbegehungen an der Rax. Und das noch mit primitiven Steinbohrern, mit denen das Bohren eines eineinhalb Zentimeter tiefen Hakenlochs gute eineinhalb Stunden dauerte. Aber bald erkannte ich, dass diese Art des Kletterns nur eine Sackgasse ist.

An den kleinen Felsen am Stadtrand von Wien wurde schon um 1880 geklettert. In der Notzeit nach dem Zweiten Weltkrieg waren diese Felsen für uns mehr als nur »Kletterschulen«. Wenn wir ein besonders schweres Fünfmeterwandl derpackt hatten, freute uns das ebenso wie das Durchklettern einer Fünfhundertmeterwand. Wir kletterten barfuß, und anstatt ins Magnesiumsackl griffen wir an heißen Tagen vor dem Klettern in den Sand.

Heute ist es stiller geworden um diese Felsen. Heute werden von vielen lieber Hallen aufgesucht, wo an Kunststoffwänden mit Kunststoffgriffen das ganze Jahr – auch wenn es regnet oder schneit – geklettert werden kann.

Ich hab’s auch probiert. Aber das war nix! Ich war es gewohnt, Griffe und Tritte selber zu suchen. Das war kein Klettern, sondern nur ein Turnen. Und Turnen – »Eins, zwei, drei ... Hampelmann hüpft!« – habe ich schon in der Schule überhaupt nicht wollen.

Heute ist das Mäuerl für mich öfter Salz und Pfeffer bei meinen Wienerwaldwanderungen. Denn Fels ist Fels und wer einmal ein Kletterer war, den juckt es manchmal noch immer in den Fingern ...

Das Mäuerl ist eine aus großen Steinquadern errichtete Böschungsmauer an der Wiener Höhenstraße zwischen Cobenzl und Kahlenberg. Am frühen Vormittag fahren auf der Straße noch wenige Autos und das Quergangsklettern an den Quadern ist recht vergnüglich.

Vor einiger Zeit kletterte ich wieder einmal das Mäuerl entlang, als zwei Frauen mit ihren Hunderln daherkamen.

»Schau den alten Trottel an! Da ist ein Gehsteig, da ist eine Straße – und der kräult (klettert) an der Mauer dahin!«, sagte die eine.

»Geh, gehn wir lieber. Bei solchen Narren weiß man nie, was ihnen noch einfällt!«, sagte die andere.

Ich möcht noch möglichst lang ein solcher Narr sein.

DAS LALIDERERWAND-ABENTEUER

Zum Kletterer wurde ich, weil ich was erleben wollte. Mein größtes Abenteuer erlebte ich 1946 in der Lalidererwand. Lois Höferstock (1901–1978) war einmal der »Klettergott« an unseren Kletterschulen (so wurden die kleinen Felsen in Wiens Umgebung genannt). Wieselflink kletterte er dort hinauf, wo wir Jungen gerne hinaufgekommen wären. Tausende Stunden hatte er mit jungen Menschen verbracht, um ihnen beizubringen, wie man das macht. Und außerdem hatte er vielen von ihnen auch noch eine Suppe oder ein Matratzenlager in einer Schutzhütte bezahlt – obwohl er sein ganzes Leben lang ein armer Teufel war.

Er war Hilfsarbeiter und wohnte als Untermieter bei einer alten Frau, die auch für ihn kochte. In einem winzigen fensterlosen Kabinett stand sein Bett, der Aufenthaltsraum war die kleine Küche. Und in dieser kleinen Küche gab es in den Kriegs- und Nachkriegsjahren jeden Donnerstagabend ein (heute schon unglaublich scheinendes) Treffen von jungen Kletterern.

Man traf sich beim Loisl, um übers Bergsteigen zu reden und zu diskutieren. In der Küche gab es nur zwei Sessel, also hockten wir auf der Kohlenkiste oder auf dem Boden. Es waren recht bunte Vögel, die da beisammen hockten ... unter anderen auch Leo Seitelberger, der gerne solo durch Steilwände kletterte (1938: Dachl-Nordwand im Gesäuse; 1947: Lalidererwand; 1951: zweite Solobegehung der Großen-Zinne-Nordwand), Leo Kozel, der nur von Überhängen schwärmte, und Fritz Moravec (Erstersteiger vom Gasherbrum II im Karakorum), der hohe Berge liebte.

Heute wundert es mich, dass diese Treffen in der Nazizeit nicht der allgegenwärtigen Gestapo verdächtig vorgekommen sind. Denn Lois war ein hundertprozentiger Kommunist. »I war immer einer und werd immer einer sein!«, sagte er ganz offen.

Er war einer, der im Notfall nicht sein letztes Stück Brot teilte, sondern es ganz dem anderen gab. Und als dann nach dem Krieg die Russen in Wien waren, hatten sich alle geirrt, die glaubten, dass der Loisl nun von der Partei einen guten Posten bekommen würde. Er blieb bei seiner Firma und sagte: »I bin doch nicht bei der Partei, damit ich von ihr was krieg!« Unser Lois – ein außergewöhnlicher Mensch.

Natürlich hatte auch er von den großen Bergen in der Ferne geschwärmt, aber er konnte sie aus »finanziellen Gründen« (wie er sagte) nie erreichen. Seine Traumwand war die Lalidererwand im Karwendel ... »Tausend Schilling tät i geben, wenn i sie machen könnt!« (Lois war auch in seinen Träumen ein Geber.) Und nachdem ich in den Krieg musste, wurde die Lalidererwand zum großen Thema in dem Briefwechsel zwischen Lois und mir ... wenn wir den Krieg überleben, dann wollten wir sie machen.

Im Februar 1946 kam ich aus der Kriegsgefangenschaft (mit einem durchschossenen Handgelenk) heim. Und im August 1946 standen wir nach einem etwas kuriosen Aufstieg vor der Falkenhütte unter der Lalidererwand.

Normalerweise wird von Scharnitz aus zur Falkenhütte aufgestiegen (sieben Stunden Gehzeit). Doch Lois hatte erfahren, dass es in Vomp bei Schwaz auf einem Sonderabschnitt der Lebensmittelkarte (die brauchte man in diesen Hungerzeiten) eine Sonderzuteilung Kartoffeln gäbe. Die wollten wir uns holen und dafür gerne den viel längeren Aufstieg von Schwaz aus gehen.

Wir waren fünf Personen (die Nichte von Lois und deren Freundin, meine Freundin) und bekamen für jeden Abschnitt zehn Kilo Kartoffeln. Alles in allem: fünfzig Kilogramm, einen Riesensack voll Kartoffeln – einen Schatz!

Lois und ich wollten den Schatz abwechselnd tragen.

Ein Bauer schenkte uns eine Stange, daran banden wir mit einem Kletterseil den Sack. »Der schönste Sport ist der Erdäpfelsacktransport!«, blödelte ich noch.

Bald bezweifelte ich, dass wir den Sack bis hinauf zur Falkenhütte bringen könnten. Wie eine Kirchglocke schwang er beim Gehen hin und her und unsere Schultern waren bald blutig aufgewetzt.

Wir kamen an diesem Tag nur bis zur Lamsenjochhütte. Als er den Sack im Vorraum der Hütte fallen ließ, sagte Lois: »I glaub, der ganze Weltschmerz kann nicht schwerer sein wie dieser Scheißerdäpfelsack!«

Später blätterte ich im Hüttenbuch und las: »Lamsenspitze Ostwand, Schwarzer Riss, 9. Begehung.«

»Lois, weißt du, was wir morgen machen?«, sagte ich. »Wir machen die zehnte Begehung vom Schwarzen Riss an der Lamsenspitze!« »Ist recht!«, sagte er darauf so zufrieden, als hätte ich ihm vorgeschlagen, einen Rasttag an einem Badesee zu verbringen mit einem Glas Wodka und der kommunistischen »Volksstimme« neben sich.

Wir hatten von dem »Schwarzen Riss« noch nie etwas gehört, hatten ihn auch nicht gesehen (weil es schon finster war, als wir die Hütte erreichten). Aber Lois dachte genauso wie ich: Alles kann nur besser sein, als am nächsten Morgen den Erdäpfelsack wieder auf die Schultern zu laden.

1934 war der in seinem unteren Teil mehrfach überhängende Riss erstmals begangen worden. Für mich ist er eine unvergessliche Kletterei geworden ...

Ich kann mich zwar an keine einzige Kletterstelle mehr erinnern (nur, dass etwa vierzig Mauerhaken in dem Riss steckten). Doch unvergesslich ist mir bis heute das einmalige Gefühl der Leichtigkeit und Schwerelosigkeit, mit dem ich an diesem Tag geklettert bin.

Dieses herrliche Gefühl war allerdings sofort weg, als Lois vom Gipfel hinunter zur Hütte schaute und grimmig knurrte: »Da unten liegt er – der verdammte Erdäpfelsack!«

Was wir dann am nächsten Morgen in diesem August 1946 erlebten, erscheint mir heute noch wie ein Wunder: Als wir den Erdäpfelsack wieder aufhoben, kam er uns nicht mehr so schwer vor!

Er wog noch immer fünfzig Kilo. Aber beim Klettern im »Schwarzen Riss« hatten wir uns anscheinend so gut erholt, dass wir ihn auch noch hinauf bis zur Falkenhütte schleppen konnten.

Zwei Männer, drei Madln, ein Erdäpfelsack ... Martha und Peter von der Falkenhütte wollten uns zuerst gar nicht in die Hütte hineinlassen: »Die ist nur für Bergsteiger!«

Wir standen endlich vor der Lalidererwand. Ich hatte alles gelesen, was es in unserer Vereinsbibliothek über diese Wand zu lesen gab. Sie ist 750 Meter hoch und wurde 1911 von den Dolomitenführern Angelo Dibona und Luigi Rizzi mit den Brüdern Guido und Max Mayer aus Wien erstbegangen. Kurze Zeit galt sie als schwerste Felskletterei der Alpen. Das war in den Jahren, in denen die Herren zwar noch steife Kragen und Hüte trugen, aber in kurzer Zeit auch jede »schwierigste Kletterei der Alpen« durch eine noch schwierigere übertreffen wollten.

Einer der besten Kletterer dieser Zeit war der Münchner Otto Herzog. Er hatte schon vor den Erstbegehern einen Durchstiegsversuch der Lalidererwand unternommen, musste ihn aber in einem Wettersturz abbrechen. Herzog war es auch, der als Erster Feuerwehr-Schnappringe zum Einhängen seines Kletterseils in Sicherungshaken benützte. Das waren damals noch Ringhaken. Um das Seil in den Ring einfädeln zu können, mussten sich die Kletterer vorher aus der Seilsicherung lösen und diese nachher wieder neu knüpfen. Eine Krampfiade war das. Heute denkt niemand mehr an den Mann, der den Kletterkarabiner erfunden hatte.

Wir standen vor der Lalidererwand und für Lois war es die Wand seines Lebens. Von ihr hatte er in seinem fensterlosen Kabinett geträumt, für sie hatte er auf den kleinen Felsen in Wiens Umgebung viele Jahre trainiert. Einmal hatte ich ihn gefragt, warum er ausgerechnet von der Lalidererwand so schwärmt. »A Foto hab i von ihr g’sehn«, sagte er – »und seither ist die Wand in meinem Schädel drin!«

Eine Liebe auf den ersten Blick.

In der Falkenhütte waren wir die einzigen Nächtigungsgäste. Nur um die Mittagszeit kamen ab und zu Wanderer, aßen eine Suppe und zogen wieder dahin. Es gab weder Telefon noch Radio in der Hütte, also auch keine Wettervorhersage. Aber man sagte uns, dass nach den Viechern und dem Jochwind das Wetter gut bleiben würde.

Bei blauem Himmel stiegen wir in die Wand ein. Man hatte uns gesagt, dass die Karwendelwände sehr brüchig seien. Wir sind daher vorher an der Mitzi-Langer-Wand im Wienerwald nur im linken Wandteil geklettert, der so brüchig ist, dass man bloß einmal husten muss und schon gibt’s Steinschlag. Man hielt uns für verrückt, weil wir für diesen Bruchhaufen Karwendel Bruchklettern übten, wo es doch so viele andere Wände mit festem Fels gibt. Lois lächelte dabei nur still wie einer, der von einem großen Schatz weiß.

Doch unser Klettern an der Bruchwand im Wienerwald hatte sich gelohnt: Wir hatten in der Lalidererwand das Gefühl, in eisenfestem Fels zu klettern.

Gegen Mittag hatten wir die schwerere Hälfte der Wand unter uns. Kurze Rast. Unser Tourenproviant: ein Stück Brot.

Und dann wurde die Luft plötzlich warm und schwer. Auch unsere Stimmen klangen auf einmal ganz anders. Nebel fiel wie ein Wasserfall die Wand herab, hüllte uns ein und alles wurde grau. Ein dumpfes Grollen war zu hören ...

Dann geschah alles so schnell.

Klatschend schlugen schwere Tropfen auf den Fels, die bald zu Hagelkörnern wurden, und es dauerte nimmer lang und wir standen in einem wüsten Schneesturm. Noch glaubten wir, dass der ganze Zauber nur ein vorüberziehendes Gewitter sei. Es war aber der Beginn eines Schlechtwettereinbruchs.

So begann das größte Abenteuer meines Lebens. Heute gibt es Abenteuerschulen, können Abenteuerreisen und Abenteuerurlaube gebucht werden. In Wirklichkeit spürt man bei einem echten Abenteuer gar nicht, dass man ein Abenteuer erlebt.

Im Nebel und Schneetreiben sahen wir höchstens zwei Meter Fels über uns. Sozusagen im Blindflug kletterten wir so lange höher, bis mächtige Überhänge den Weiterweg sperrten. Ich erinnerte mich an die Routenskizze: Unterhalb der Überhänge führte der Weiterweg nach links.

Ein 40 Meter langer Quergang, den ich machte, wurde dann eindeutig zur allergrauslichsten Kletterstelle meines Lebens: moos- und sandbedeckte Felsen, auf denen außerdem Neuschnee lag. Lois wollte diesen Quergang barfuß klettern. Wir alle waren nach dem Krieg Barfußkletterer, Kletterschuhe waren Mangelware. Auf unseren Hausbergen kletterten wir immer barfuß, nur in hochalpinen Wänden benützten wir die kostbaren Kletterschuhe. Deren Filzsohlen (Manchon) waren aber sehr rutschfreudig, schwere Kletterstellen kletterten wir lieber barfuß. (Noch 1951 hatte Leo Seitelberger auch die zweite Solobegehung der Großen-Zinne-Nordwand barfuß gemacht.)

Langsam kam Loisl nach. Ich sah ihn nicht in dem Nebel und Schneetreiben, ich hörte nur sein Fluchen ... und plötzlich einen lauten Schrei!

Mit klammen Fingern hatte Lois die Kletterschuhe mit den Socken darin ans Seil gebunden. Mitten im Quergang löste sich der Knoten und die Schuhe verschwanden lautlos in der Tiefe.

Lois stand barfuß in einer neuschneebedeckten Wand.

Finster war es geworden. Ein nur 20 Zentimeter breites Felsband wurde unser Biwakplatz. An zwei Mauerhaken gebunden, mussten wir stehend die Nacht verbringen. Den Biwaksack hatten wir übergestülpt, in den Kletterrucksack steckte Lois seine Füße. Am Morgen lagen auf unserem Band 20 Zentimeter Schnee. Und aus dem Schneetreiben war ein Schneesturm geworden. Noch etwa 200 Höhenmeter Fels gab es über uns. Wenn wir wieder lebend aus der Wand herauskommen wollten, mussten wir sie erklettern. Es gab keine andere Möglichkeit. Bis jemand von der Hütte nach Scharnitz gelaufen wäre und Bergretter sich gesammelt und bis sie uns endlich in der verschneiten Wand erreicht hätten, wären wir längst erfroren gewesen. Lois sagte: »I geh, solange es meine Haxen aushalten!«

Hoch lag der Schnee auf den Felsen, vereist war der Fels darunter. Ich versuchte die Tritte für Lois halbwegs vom Schnee freizumachen. Sicht gab es nur auf zwei, drei Meter. Oft musste ich wieder abklettern, um glatten oder überhängenden Stellen auszuweichen. Ich kletterte wie in Trance ... die Finger fanden wie von allein die richtigen Griffe, die Beine die Tritte. Damals war ich klettersüchtig. Jedes Wochenende war ich in Wänden unterwegs, während der Woche fuhr ich sehr oft nach der Arbeit zu den kleinen Felsen im Wienerwald. Klettern, klettern, klettern! Ich kletterte auch bei Regen, ich kletterte noch im Dezember, ich kletterte schon wieder im Jänner. Heute glaube ich, dass wir dieser Klettersucht unser Überleben in der verschneiten Lalidererwand verdankten.

Auf den Standplätzen stellte Lois seine blutig aufgerissenen Füße in den Kletterrucksack, unterwegs hatte er sie mit Taschentüchern umwickelt. Sie hinterließen eine blutige Spur im Schnee. Lois sagte: »Jetzt ist der Weg durch die Lalidererwand sogar rot markiert!«

Zuletzt hatten wir auch noch auf eine Standplatzsicherung mit Mauerhaken verzichten müssen. Lois hatte einige der geschlagenen Standhaken stecken lassen müssen, weil seine Kräfte zum Wiederherausschlagen zu schwach waren. Bald war auch der letzte unserer Haken dahin ...

»Was is, wennst jetzt fliegst?«, fragte Loisl.

»Das darf i jetzt nimmer!«, sagte ich. Und das hatte ich damals wirklich so gemeint.

Um vier Uhr Nachmittag stiegen wir aus der Wand. Bis zum Knie standen wir im Neuschnee. Mit dem Taschenmesser schnitt Lois den gefrorenen Seilknoten ab und sagte: »Jetzt graust mir vorm Klettern!«

Stumm schauten wir in die Tiefe, wo der fallende Schnee unsere letzten Schritte in der Wand immer mehr zudeckte.

Vom Ausstieg aus der Wand bis hinab ins Tal (ins Rossloch und zur Kastenalpe) mussten wir an die 1000 Höhenmeter absteigen. Absteigen?

Wir quälten uns durch die Schneemassen. Steilstellen rutschten wir auf dem Hintern runter – dabei mussten wir aber verdammt gut aufpassen, denn wir waren noch im felsdurchsetzten Gelände. Wo der richtige Weg verlief, wussten wir nicht. Nur hinunter wollten wir, hinunter. Dabei wurden die Füße von Lois immer mehr zu blutigen Fleischklumpen.

Und dann kamen wir zu den Schafen.

Es war schon nahe dem Talgrund. Die Schneeflocken waren zu dicken Wassertropfen geworden und wir sahen andere Farben als Weiß und Grau. Plötzlich Glockengebimmel ... und schon waren wir umringt von einer Schafherde. »Jetzt san wir nimmer allein!«, sagte Lois.

Wir fühlten uns dem Leben wiedergegeben und geborgen inmitten der struppigen Schafleiber. Ein wundersames Gefühl war’s, das ich bis heute nicht vergessen habe.

Ein wundersames Gefühl war’s auch, als wir den Talgrund erreicht hatten und wieder auf einem Weg standen, auf einem breiten Weg. Oberhalb von dem Weg sah Lois eine Hütte. In ihr wollte er auf Hilfe warten, ich lief weiter, um Hilfe zu holen. Doch die Hütte war versperrt. Unter ihrem Vordach rastete Lois eine Weile, dann wurde ihm zu kalt und er tappte und kroch zuletzt auf allen vieren in finsterer Nacht weiter. So traf ihn am nächsten Morgen das Rettungsauto, das ihn dann nach Innsbruck ins Spital brachte.

Als wir Loisl im Spital aufsuchten, steckten seine Füße in dicken Verbänden. Sie waren von tiefen Fleischwunden zerrissen; die Zehen waren zwar angefroren, aber er konnte sie alle behalten. »Und die Lalidererwand kann uns zwei auch niemand mehr wegnehmen!«, sagte er.

Es dauerte einige Zeit, bis Lois wieder gehfähig war. Klettern ist er nicht mehr gegangen.

Jahre später an einem Vormittag rief mich seine Zimmervermieterin an und sagte, dass Lois an diesem Nachmittag sein Begräbnis hätte.

Ich versuchte noch einige Spezln von dem Donnerstagabend-Treffen beim Loisl zu verständigen. Erreicht habe ich nur den Moravec Fritzl – und der flog am späten Nachmittag wieder einmal in den Himalaya. Jede Minute bis dahin hatte er schon verplant.

Nur wenige Leute standen an Loisls Grab. Ein Funktionär von der kommunistischen Partei hielt eine kleine Ansprache. Und dann kam der Moravec Fritzl den Berg heraufgerannt ...

»Dem Loisl muss i noch Servus sagen ... der war doch ein Stück unserer Jugend!«, keuchte er und rannte gleich wieder zu dem wartenden Taxi hinunter.

1947 – ein Jahr nach dem Lalidererwand-Abenteuer – war ich wieder im Karwendel. 1946 hatte Hias Rebitsch seine Direkte Lalidererspitze-Nordwand in zwei Etappen durchklettert, einmal die untere und dann die obere Wandhälfte. An einer Durchsteigung der Wand in einem Durchgang war er nicht mehr interessiert. Ich schon. Doch Hermann Buhl machte sie eine Woche vorher. Mit Hansl Hausner gelang mir dann die dritte Begehung.