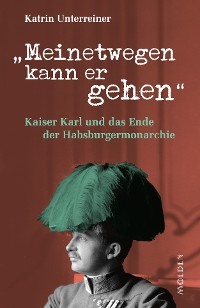

Loe raamatut: «Meinetwegen kann er gehen»

Hatte am Ende nicht mehr die Kraft zu kämpfen: Kaiser Karl.

Katrin Unterreiner

„Meinetwegen kann er gehen“

Kaiser Karl und das Ende der Habsburgermonarchie

Kaiser Franz Joseph interessierte sich nicht besonders für seinen Großneffen Karl.

Inhalt

Die Eltern Kaiser Karls: Erzherzog Otto und Maria Josepha von Sachsen.

Vorwort

Das Ende der Habsburger – Mythos und Wahrheit

Das Ende der Herrschaft der Habsburger ist bis heute von zahlreichen Mythen, Legenden und weitverbreiteten Irrtümern umrankt. Das Jahr 2018 mit dem 100. Geburtstag der Republik Österreich und damit auch dem Ende der 640-jährigen Herrschaft der Habsburger bietet die optimale Gelegenheit, um den wichtigsten Fragen dazu nachzugehen und anhand von historischen Fakten und bislang unpublizierten Quellen Legenden aufzudecken, Klischees zu widerlegen und die wichtigsten handelnden Personen von einer neuen Seite kennenzulernen. „Mythos und Wahrheit“ werden klar voneinander unterschieden und das Ende einer der mächtigsten Dynastien Europas neu beleuchtet.

Dass ich wieder spannende neue Fakten präsentieren kann, verdanke ich auch der Hilfe der Mitarbeiter des Staatsarchivs, die mich wie immer bei meinen Recherchen unterstützten – allen voran möchte ich dem Direktor des Haus-, Hof- und Staatsarchivs, Mag. Thomas Just, für seine Hilfe und Kontake für spezielle Detailfragen danken, ebenso Stefan Mach vom Archiv der Republik für seine hilfreichen Quellentipps und nicht zuletzt Dr. Andreas Weigl, dem Leiter der wissenschaftlichen Kooperationen des Wiener Stadt- und Landesarchivs, dem ich die Umrechnungsschlüssel von Kronen in Euro verdanke.

Katrin Unterreiner

Erzherzog Karl, der hoffnungsvolle Thronerbe?

Der 1887 geborene Erzherzog Karl war als Sohn Erzherzog Ottos, eines jüngeren Bruders des Thronfolgers Franz Ferdinand, ein Großneffe Kaiser Franz Josephs. Da er somit von einer möglichen Thronfolge weit entfernt war, erhielt er zwar eine höfische Erziehung, aber nicht mehr. Zu diesem Zeitpunkt war Franz Ferdinand noch nicht verheiratet und man rechnete natürlich mit seinen künftigen Kindern als Thronfolgern. Erst mit Franz Ferdinands morganatischer Ehe mit Sophie Chotek und dem damit verbundenen Ausschluss ihrer Kinder von der Thronfolge rutschte Karl an die zweite Stelle nach seinem Onkel. Doch Franz Ferdinand war noch ein junger Mann, die Zukunft ungewiss, auch eine Wiederverheiratung mit einer standesgemäßen Braut und erbberechtigten Kindern war nicht ausgeschlossen. Sein Neffe rückte daher nach wie vor nicht in den Fokus der Aufmerksamkeit. Karl wuchs quasi ohne Vater auf, denn Erzherzog Otto lebte mit seinen jeweiligen Geliebten Marie Schleinzer und danach Louise Robinson sowie seinen unehelichen Kindern zusammen und verstarb zudem schon 1906, als Karl 19 Jahre alt war, an Syphilis. Damit hatte Karl nie einen starken Fürsprecher, der sich für eine gute Ausbildung eingesetzt hätte. Seine tiefgläubige Mutter Erzherzogin Maria Josepha war vor allem an einer religiösen Erziehung interessiert, die ihn auch prägen sollte.

Der Erzherzog genoss daher bis zu seinem 14. Lebensjahr zwar eine gutbürgerliche Erziehung im Wiener Schottengymnasium, danach erhielt er allerdings ein Umfeld, das ihn weder forderte noch förderte. Sein Erzieher Graf Wallis sollte ihm nur das Leben leicht und angenehm machen und ihn nicht mit unnötigen Studien aufhalten. Dahinter steckten aber nicht nur Desinteresse, sondern persönliche Interessen – nämlich die seines Onkels. Denn Franz Ferdinand sorgte ganz bewusst für Karls unbedeutende Stellung bei Hof – hatte er doch eigene Pläne, für die ein unbedarfter und ehrgeizloser Erzherzog Karl mitentscheidend war: „Die krassen Mißstände in der Erziehung des Neffen finden ihre Erklärung zumeist darin, daß Franz Ferdinand den Erzherzog Karl nicht mochte, nicht viel von ihm hielt, ihn aber auch systematisch unterdrückte, da er seine zwei Söhne, für deren tüchtige Heranbildung er weder Mühen noch Geld sparte und deren intensive vielseitige Ausbildung er sich mit vielem Eifer angelegen sein ließ, über des Erzherzogs Karl Person hinweg an die erste Stelle im Reiche zu rücken trachtete …“1 In Franz Ferdinand hatte Karl also keinen Förderer – im Gegenteil: Der Thronfolger verfolgte verständlicherweise den Plan, wenn er einst Kaiser sein sollte, seine eigenen Söhne als Thronfolger einzusetzen. Aber auch Kaiser Franz Joseph interessierte sich nicht besonders für seinen Großneffen. „Solange Franz Ferdinand noch lebte und daher Erzherzog Karl hinsichtlich der Thronfolge nicht direkt in Frage kam, bewies der Kaiser für ihn kaum ein lebhafteres Interesse. Franz Joseph behandelte ihn nicht anders als alle sonstigen Mitglieder seines Hauses, die nicht direkt zu seiner unmittelbaren Familie gehörten, das heißt, er nahm nur insoferne Anteil an seinen Schicksalen, als er sich gelegentlich Berichte über Erzherzog Karls Dienstleistung beim Regimente vorlegen ließ, welche natürlich voll des höchstklingenden Lobes waren und woran sich der alte Kaiser einen Augenblick lang erfreute, um hienach sofort, darüber hinweg, zur Tagesordnung überzugehen.“2 Auch Karls Hochzeit änderte an seiner Stellung nichts, denn Franz Joseph war von seiner Wahl nicht gerade begeistert. Zita war für ihn die Tochter eines abgesetzten und des Landes verwiesenen Fürsten, der im niederösterreichischen Schloss Schwarzau ein nichtssagendes Leben führte. Auch die Anzahl von 23 Geschwistern der Braut, einige davon mit psychischen Erkrankungen, war ihm nicht geheuer: „Die Familie seiner Frau wird ihm noch viel zu schaffen machen“,3 waren Franz Josephs knappe Worte anlässlich der Verlobung. Wenig verwunderlich war, dass Franz Ferdinand diese Hochzeit protegierte – die Braut und ihre ganze Familie waren dem Kaiser unsympathisch, stellten vor allem keine Prestigeerhöhung durch den Anschluss an ein mächtiges Herrscherhaus dar und störten demnach seine Pläne nicht im Geringsten.

Als Karl nach der Ermordung Franz Ferdinands 1914 Thronfolger wurde, änderte sich die Situation kaum. Selbst jetzt kümmerte sich Franz Joseph nicht merklich um den neuen Thronfolger, der nun wesentlich früher als erwartet in diese Fußstapfen treten musste und in keiner Weise darauf vorbereitet war. Franz Joseph war alt, wohl schon verbittert und hatte augenscheinlich keine Lust, noch einen Thronfolger auf sein Amt vorzubereiten. Karl zog zwar mit seiner Familie nach Schönbrunn, aber auch da sah der Kaiser den Erzherzog und dessen Familie nur fallweise auf wenige Minuten. Somit kamen sich die beiden auch jetzt nicht näher. Selbst treue Zeitgenossen konnten bei aller Loyalität zu ihrem Kaiser Franz Joseph einen Vorwurf nicht ersparen: „Der zurückhaltende Kaiser Franz Joseph hatte es nicht verstanden, sich in seinem Sohne Rudolf einen tüchtigen Nachfolger zu erziehen, er hatte nichts dazu getan, dem Erzherzog Franz Ferdinand die Lehrjahre zu erleichtern, und um den letzten Thronfolger bekümmerte er sich auch gar nicht, trotzdem da sehr viel zu erziehen war. Dabei kann man dem Thronfolger, Erzherzog Karl Franz Josef, einen gewissen Eifer nicht absprechen: wenn er in Schönbrunn zum Kaiser gerufen wurde, lief er förmlich durch die Gänge, um nur schnell zur Stelle zu sein. Er war entschieden schon damals vom besten Willen beseelt, aber selbst anlehnungsbedürftig, mußte er später ohne Vorbildung und zielbewußte Anleitung eine leichte Beute seiner Umgebung werden.“4

Der junge Erzherzog Karl wurde von den Staatsgeschäften ferngehalten. Fotopostkarte, um 1907.

Es war natürlich nicht Franz Josephs Schuld allein, dass Karl so unvorbereitet blieb – in Wahrheit scheint er sich auch nicht rasend um ein Einbeziehung in die Staatsgeschäfte bemüht zu haben, denn Versuche, ihn einzubinden und „einzuschulen“ gab es sehr wohl: „Ein Anlauf in dieser Richtung, um den Erzherzog Karl in die Routine des Herrschens sozusagen praktisch einzuführen, wurde auch genommen; man ging aber dabei vielleicht einen falschen Weg; der Erzherzog hatte nämlich in der beabsichtigten Weise aktenmäßig Einblick in die Staatsgeschäfte gewinnen sollen. Dieser Versuch dauerte aber nicht lange, weil er einerseits den Kaiser in der an dringenden Arbeiten überreichen Zeit des Weltkrieges empfindlich störte und weil der Erzherzog diesen Agenden ein so geringes Interesse entgegenbrachte und sie so lässig betrieb, daß er sie zumeist nur wesentlich aufhielt und manchen rasch zu erledigenden Angelegenheiten, wenn sie in seine Hände kamen, direkt Abbruch tat, indem er sie tagelang aufschob oder sich nicht weiter um sie kümmerte. Daher ließ auch der Kaiser bald den Erzherzog in diesen Dingen außer Spiel und die zwei kostbaren Jahre, während welchen Karl Thronfolger war und sich an seines erfahrenen, mustergültigen Großoheims Seite hätte heranbilden sollen, gingen unwiederbringlich verloren.“5 Franz Joseph hatte demnach offenbar keine große Lust, sich um den wenig ambitionierten Karl zu bemühen. Auch wenn Franz Joseph in seinem rein bürokratischen Abarbeiten von Akten sicherlich kein Vorbild eines aktiven Herrschers war, war es dennoch von beiden Seiten unglaublich fahrlässig, diese Zeit völlig ungenutzt verstreichen zu lassen. Dabei darf allerdings auch nicht vergessen werden, dass es im Umfeld des Kaisers natürlich Kräfte – allen voran den Chef der Militärkanzlei Arthur von Bolfras und Generaladjutant Eduard Graf Paar – gab, die eifersüchtig über ihren „alleinigen“ Einfluss auf den Kaiser wachten und versuchten den Kaiser abzuschirmen. Und so mehrten sich die Urteile, dass „Karl ein guter Junge, aber nicht übermäßig begabt und auch nicht gerade fleißig und lernbegierig“6 sei.

Um das „Kriegsgeschäft“ kennenzulernen, wurde Karl schließlich ins Hauptquartier entsandt – doch auch da hinterließ er keinen besonderen Eindruck. Er nahm zwar an Vorträgen des Generalstabschefs und des Oberkommandos teil, zeigte aber über seine Anwesenheit hinaus kein besonderes Engagement. Schon damals wurde er natürlich von General August von Cramon, dem deutschen bevollmächtigten General beim k. u. k. Oberkommando, beobachtet, der jedoch nicht feststellen konnte, ob Karl ferngehalten wurde oder schlicht desinteressiert war. Auf Cramon machte er den Eindruck eines „sympathischen jungen Herren, der mit sich selbst noch nichts Rechtes anzufangen wußte und die Rolle eines fünften Rades nicht sonderlich abzuschwächen versuchte“.7

Auch von den regierenden Politikern wurde der künftige Kaiser natürlich genauestens beobachtet – man wollte natürlich wissen, mit wem man es in Zukunft zu tun haben würde. Vorsichtig versuchte man auszuloten, wo und wie der Thronfolger zu Erneuerung und Reformen des verkrusteten Systems stünde. Die ersten Eindrücke gaben jedoch wenig Anlass zur Hoffnung. Der Thronfolger wurde als weltfremd und gleichmütig wahrgenommen, als jemand, dem der Ernst der Lage nicht klar sei. Vielleich auch um seinem Großonkel nicht als „Revoluzzer“ negativ aufzufallen, bemühte sich Karl, in seiner Einstellung dessen Erwartungen gerecht zu werden – sehr zum Missfallen vieler Politiker. So notierte Josef Redlich im Jänner 1915 in seinem Tagebuch: „Pallavicini sprach mit dem Thronfolger und sagte ihm, dass eine völlige Änderung der inneren Verhältnisse in Österreich Platz greifen müsse, worauf der hoffnungsvolle Erbe erwiderte: ,Ich bin in der Tradition meiner Familie dazu erzogen worden konservativ zu denken und so bin ich es auch. Es müssen alle alten Rechte und Traditionen erhalten bleiben.‘ Worauf Pallavicini erwiderte: ,Ja, das geht aber leider nicht so, wie man sich das denkt!‘ Na, das sind hübsche Aussichten!“8

Doch es sollte ganz anders kommen. Als Karl im November 1916 die Nachfolge Kaiser Franz Josephs antrat, war schnell klar: Der junge Kaiser war nicht der konservative Traditionalist, wie von vielen befürchtet worden war. Im Gegenteil. Er zeigte sich plötzlich voller Tatendrang und sein Optimismus sorgte für eine Aufbruchsstimmung.

Erzherzog Karl als Rittmeister des 7. Dragoner-Regiments. Aquarell von Ludwig Koch, 1912.

Daher war Karl am Beginn seiner Herrschaft sogar äußerst populär: „Kaiser Karl erfreute sich in den ersten Wochen seiner Regierung einer weitverbreiteten Volkstümlichkeit … außerdem wurde herum erzählt, er sei sehr demokratisch gesinnt, daher begrüßten ihn die breiten Massen mit umso größerer Zuneigung.“9 Vor allem Karls persönliches Engagement und Eingreifen in der brennenden Versorgungs- und Ernährungsfrage brachte ihm viele Anhänger. Auch der frühere Handelsminister und Abgeordnete Joseph Baernreither, der später mit der Errichtung eines Ministeriums für soziale Fürsorge beauftragt wurde, schwärmte vom jungen Kaiserpaar und von den neuen Verhältnissen. Sein Kollege Joseph Redlich notierte in seinem Tagebuch: „Beide, sagt er, wollen das Volk ,erziehen‘! Ganz unhabsburgisch und höchst erfreulich sei dieser junge Hof, wo man ganz ohne Scheu über alles seine offene Meinung sagen könne. Ja es wird dringlichst erwartet, dass man über alles seine freie Meinung sage: Für alles hat man Interesse und Verständnis. Man will nicht von oben mit Druck nach untern regieren, sondern eben ,erziehen‘. Damit liege alles Hoffnungsvolle gegeben.“10

Der junge Kaiser wurde überall als offen, liebenswürdig und als Feind jeglicher Etikette wahrgenommen. Allein die Tatsache, dass er nicht in einer der prächtigen offiziellen Residenzen der Habsburger residierte, sondern in Baden in nur drei Zimmern „wie irgendein Hauptmann“ wohnte, sorgte für Aufsehen. „Das erste war ein Vorraum, der meist mit Ministern, Generalen, Politikern, Funktionären, Ordonnanzen, Beamten, Lakaien angefüllt war; das mittlere war das Arbeitszimmer; im dritten, im Schlafzimmer, lag die Kaiserin im Wochenbett. Bürgerlicher kann man nicht sein. Die Küche war die denkbar einfachste. Zu Mittag trank der Monarch ein Glas Bier und rauchte eine Zigarette. So wohnte die kaiserliche Familie sechs Monate lang. Oft standen im Vorzimmer hohe Offiziere und Würdenträger und die Amme ging durch, mit den Utensilien ihres Amtes in den Händen.“11

Die Reaktion war zwiespältig: „Die Frontleute lachten und freuten sich. Die Mumien und Schranzen im Um- und Dunstkreis der kahlen, kalten, unsympathischen Hofburg waren entsetzt.“12

Doch die Stimmung kippte rasch. Karl brachte es zuwege, binnen kürzester Zeit jegliche Begeisterung zunichtezumachen und so ziemlich jeden gegen sich aufzubringen. Es zeigte sich, wie sehr Franz Joseph, der von allen Nationalitäten, Ständen und Konfessionen als Monarch respektiert worden war, als Klammer der Vielvölkermonarchie gewirkt hatte. Karl besaß diese Fähigkeiten nicht. Aus den Memoiren seines Flügeladjutanten, der ihm sicherlich loyal und treu zur Seite stand, geht eindeutig hervor, dass Karl zwar viele Missstände erkannte und durchaus gute Ideen zu Verbesserungen hatte, sich jedoch in Details verlor und vor allem in der Umsetzung nicht nur ungeschickt, sondern mitunter absolut gedankenlos mit fatalen Folgen agierte. „Das Zeremoniell, das Karl in Bausch und Bogen wegkehrte, verletzte die Höflinge, worüber sich Karl keine grauen Haare wachsen ließ. Was seine Armee- und Korpskommandanten aber zur hellen Verzweiflung brachte, war die Tatsache, daß sich Karl nicht referieren ließ wie der alte Kaiser, der die ,unbedingte Einhaltung des Dienstweges‘ als eine der höchsten Regierungskünste einschätzte, sondern daß er sich eine Information stets an Ort und Stelle verschaffte. Dazu gehörten unangesagte Inspektionen, überraschende Reisen. Schon in den ersten Monaten nannte man Karl an der Front nicht anders als ‚Karl den Plötzlichen‘.“13 Dass Karl die Zu- und Missstände seines Reiches persönlich sehen und kennenlernen wollte, wurde anfänglich absolut positiv bewertet – doch seine Reisen, Besuche und Inspektionen waren willkürlich, ließen kein Konzept dahinter und vor allem keine Konsequenzen daraus erkennen. So enttäuschte er sehr bald all jene, die große Hoffnungen in ihn gesetzt hatten. Immer deutlicher trat zutage, dass sich der Kaiser verzettelte, Unwichtiges nicht von Wichtigem unterscheiden konnte und im Großen und Ganzen trotz seiner Aktivität hilflos wirkte.

Argwöhnisch wurde beobachtet, dass Karl sich nicht mit gebildeten, fähigen und erfahrenen Fachleuten umgab, sondern fast ausschließlich mit Jugendfreunden, denen er blind vertraute, die jedoch noch weniger Ahnung von den brennenden und heiklen Probleme der Monarchie hatten als er und definitiv keine guten Ratgeber waren. „Wie unverantwortlich die schlechte Auswahl der Umgebung war, zeigte sich, als Karl, auf den Thron seiner Väter gekommen, nichts Besseres zu tun wußte, als alle wichtigen und einträglichen Stellungen in der Umgebung der Krone seinen Erziehern und führenden Regimentskameraden zu verleihen, die aber auch nicht annähernd die Eignung und die Kenntnisse hatten, um ihre Stellungen halbwegs auszufüllen.“14

Paul Thun-Hohenstein, der Karl seit Jugendtagen kannte, zeigte ganz offen die Schwächen des jungen Kaisers auf: „Er ist eine naive Natur, ohne höhere Interessen, ganz ,adeliger Rittmeister‘, aber guten Herzens und wohlwollend. Von den Staatsgeschäften weiß er wohl nicht viel. Anfangs hatte er große Angst vor dem Thronwechsel, war befangen, aber jetzt fühlt er sich schon. Er erinnert förmlich an Joseph II. mit seiner Ungeduld, täglich Neues zu schaffen.“15

Selbst loyale Mitarbeiter wurden zunehmend pessimistischer. Karls Unsicherheit sorgte immer wieder dafür, dass er sich prinzipiell weigerte, Ratschläge auch nur in Erwägung zu ziehen. Durch Eigensinn wollte der Kaiser Stärke demonstrieren: „Für den nächsten Tag ist wieder eine Frontreise angesetzt; die Bemühungen, den Kaiser wegen der Streikgerüchte zu einer Verschiebung der Reise zu veranlassen, bleiben natürlich erfolglos. Er will immer nur befehlen; Ratschläge, die seinem Willen zuwiderlaufen, ärgern ihn; er befolgt sie aus Prinzip nicht; Urteil hat er keines“,16 notierte August Graf Demblin, ein Mitarbeiter des Außenministeriums, in seinem Tagebuch.

Erste offene Kritik gab es, als der vermeintlich „demokratisch“ gesinnte Kaiser zu Weihnachten 1916 ohne besonderen Anlass zahlreiche aristokratische Reserveoffiziere beförderte. Damit stellten viele enttäuscht fest, „daß auch er am Schlepptau der Aristokratie hing, ja eine solche offene Willkür wäre unter dem ,aristokratischen‘, aber gerechten Großonkel nie möglich gewesen“.17 Doch nicht nur mit aristokratischer Protektion – die eigentlich sogar untypisch für Karl war – verärgerte er sein Umfeld. Es gelang ihm in kürzester Zeit, die bekannt empfindlichen Ungarn zu kränken, indem das Kaiserpaar direkt nach der ungarischen Krönungsfeier Budapest noch am selben Abend ohne ersichtlichen Grund mit seinem ganzen Gefolge verließ. Wie sich später herausstellte, war die Abreise auf Wunsch der Kaiserin-Königin erfolgt, die plötzlich unbedingt in die private Abgeschiedenheit der Villa Wartholz zurückkehren wollte. Was auch immer der Grund war – der Fehler war nicht mehr gutzumachen: „Dieses Benehmen nahmen die empfindlichen Ungarn äußerst übel und verziehen es dem jungen Herrscherpaare nie.“18

Skandalumwitterter Frauenheld: der „schöne Erzherzog“ Otto, genannt „Bolla“.

Kritisch wurde außerdem bemerkt, dass das Kaiserpaar Wien mied. Indem Karl Laxenburg und Baden zu seinen neuen Residenzen machte und nur selten sowie dann auch nur zu kurzen Aufenthalten in die Wiener Burg oder ins Schloss Schönbrunn kam, verärgerte er die Wiener. „So beraubte er sich selbst durch eigentlich harmlose, aber umso tiefer wirkende Unachtsamkeit sehr bald aller Volkstümlichkeit. Um diese wieder zu heben, kam der darauf erpichte Kaiser auf ganz merkwürdige Einfälle.“19 Ein PR-Mann musste her, um das angeschlagene Image wieder aufzupolieren. So wurde ein Mitarbeiter des Fremdenblattes, Hauptmann Karl Werkmann, mit einem Stab von Fotografen und Kameraleuten in der Hofburg untergebracht und sollte verherrlichende Presse- und Medienbeiträge verfassen. Das half freilich wenig, ließ aber sein engstes Umfeld den Kopf schütteln.

Das Armeeoberkommando (AOK) verärgerte er wiederum im Jänner 1917 mit seiner Entscheidung, „ohne stichhaltige Motivierung“ – also ohne Angabe von Gründen – das Hauptquartier von Teschen nach Baden zu verlegen. Generalstabschef Franz Conrad von Hötzendorf war empört. Auch wenn er wegen seiner überraschenden Entlassung durch Karl diesem sicher nicht sehr wohlgesonnen war, konnten viele Conrads Argumente nachvollziehen. Seiner Meinung nach war die Verlegung ein großer Nachteil, da das deutsche Armeeoberkommando in Pleß so nahe gewesen war, dass man sich mündlich und vor allem persönlich besprechen hatte können, was sicher nicht von Nachteil gewesen war. Die Verlegung wurde auch als erstes symbolisches Abrücken vom Bündnispartner interpretiert und war, wie Conrad überzeugt war, auf Zitas Einfluss zurückzuführen. Damit lag er nicht ganz falsch. Zita fand es als strenggläubige Katholikin anstößig, dass Conrad in zweiter Ehe seine langjährige Geliebte, die geschiedene Gina von Reininghaus, geheiratet hatte. Allein dass er eine geschiedene Frau geehelicht hatte, fand sie inakzeptabel – noch dazu, wo sie zum protestantischen Glauben übergetreten war, um nochmals heiraten zu können. Dass sie dann auch noch mit ihrem Mann in Teschen lebte, fand sie skandalös, sie verweigerte jeglichen Kontakt und war auch deshalb an der Verlegung und schließlichen Demontage Conrads nicht unbeteiligt. Auch Karl zeigte sich noch Jahre später empört, dass Conrad, wie er es formulierte, eine geschiedene Frau „geheiratet“ hatte. Das heißt, er sah die Ehe keineswegs als legitim an und kritisierte zudem die allein durch ihre Anwesenheit gegebene „Weiberwirtschaft“.20

Der Hauptkritikpunkt an der Verlegung waren aber die enormen Aufwendungen dahinter, die als Geldverschwendung empfunden wurden. Allein die Kosten für die neue Kabelverlegung lagen bei 5 Millionen Kronen. Darüber hinaus fand Conrad das AOK so nah bei Wien auch deshalb ungünstig, da er Einmischungen aus der Hauptstadt, eine „Lockerung des Ernstes bei den Vergnügungsmöglichkeiten in Wien“ und vor allem eine Erleichterung der Spionagemöglichkeiten befürchtete. Als er Ministerpräsident Koerber darüber klagte, meinte dieser lapidar: „,Der Alte Kaiser war sechzig Jahre lang bemüht, die Monarchie zugrunde zu richten, und hat es nicht zustande gebracht.‘ Nach einer Pause setzte er fort: ,Dieser junge Herr wird aber in zwei Jahren damit fertig sein.‘“21

Um dem alten Vorwurf der aristokratischen Protektion entgegenzutreten, erließ Karl für das neue Armeeoberkommando in Baden auch gleich neue Regeln – mit denen er diesmal die elitären Aristokraten gegen sich aufbrachte. Der Leiter der Telegrafenstation der kaiserlichen Hoflager, Wilhelm Möller, erinnerte sich in seinen Memoiren: „Zur Marschalltafel wurden hier auch höhere Hofbeamte zugezogen, worüber sich die exklusiven Aristokraten durch den Ersten Obersthofmeister Prinz Hohenlohe beim Kaiser beschwerten. Der Monarch entschied: alle Hofbeamte haben gemeinsam zu speisen – so kam auch die Plebs dazu und die Aristokraten waren nun vollständig verschnupft.“22

Immer öfter wurde darüber geredet, dass Karl – wohl um seine Unsicherheit zu kaschieren –, immer „absolutistischer“ regiere. Viele Politiker sahen mit wachsendem Unbehagen, dass der Kaiser sich, von seinem Umfeld bestärkt, Machtillusionen hingab, die der Realität nicht mehr entsprachen. Koerber konstatierte eine reizbare und gedrückte Stimmung. „Aber ,oben‘ lebe man in einer Traumwelt von Machtgefühl … der junge Herr glaube, dass er einfach zu schreiben braucht ,Ich verfüge‘, und die Dinge sind in Ordnung.“23

Nachdem der gesamte Hofstaat, die Regierungsmitglieder und die Armee die absolute Zuverlässigkeit und sprichwörtliche Pünktlichkeit Kaiser Franz Josephs gewohnt waren und diese Tugend als Inbegriff dynastischer Höflichkeit empfanden, erregte Karl auch mit einer kleinen Schwäche viel Unmut – nämlich seiner Unpünktlichkeit. „Karl kam bei allen Gelegenheiten später als zur festgesetzten Zeit und Leute, selbst Erzherzoge, die zur Audienz nach Laxenburg oder Reichenau befohlen waren, mußten dort Stunden und Stunden über den bestimmten Zeitpunkt im Vorzimmer warten, ehe sie vorgelassen wurden, oder schließlich, was auch öfter geschah, nach stundenlangem Warten mit dem Bescheid abziehen, daß der Kaiser sie diesmal nicht empfangen könne … Es war drollig zu hören, wieviel der Kaiser täglich arbeite; vom frühen Morgen bis in die späte Nacht sollte er tätig sein, aber nichts kam vorwärts. Ich hatte den Eindruck, er wäre einer jener Leute, die für nichts Zeit finden, weil sie stets vollauf mit dem Gedanken beschäftigt sind, eine entsetzliche Menge Arbeit vor sich zu haben, und die daher in Wahrheit gar nichts tun. Alles geschah oberflächlich … es mangelte ihm auch an Interesse für die Dinge“,24 notierte Redlich in seinem Tagebuch.

Mehr und mehr fiel auch Karls Unruhe auf. Hohenlohe erzählte Redlich: „Die Unruhe und Hast und Überarbeitung des Kaisers sei beispiellos. Er, Hohenlohe, ist in größter Sorge, dass in einiger Zeit ein Kollaps eintreten werde: Weder physisch noch geistig sei der Kaiser diesen Anstrengungen gewachsen. Vorgestern ist er hier angekommen: von 8 Uhr Früh bis 9 Uhr abends hat er Audienzen erteilt. Heute ist er um 3 Uhr nachmittag wieder an die Front gefahren. Wozu, weiß niemand! Dort geht es geradeso zu: in der vorigen Woche … inspizierte er eine Division, die von 8 Uhr Früh bis 3 Uhr nachmittags auf ihn wartete: Zwei Stunden lang redete er mit jedem dekorierten Soldaten! Hier in Laxenburg und in Reichenau warten die Staatsmänner stundenlang, bis sie zur Audienz drankommen.“25 Auch Ministerpräsident Heinrich Lammasch äußerte sich besorgt ob der Impulsivität und der „dadurch hervorgerufenen schwankenden Verfahrensweise“,26 wie er es dezent ausdrückte.

Selbst Cramon berichtete besorgt nach Deutschland: „Besonders aufgefallen ist mir an Kaiser Karl die Unruhe, die ihn dauern beherrschte, die ihn völlig zwecklos im Land herumtrieb, ihn selbst am ruhigen Arbeiten hinderte und auch seine Umgebung – darunter den Generalstabschef – von ihrer Tätigkeit abzog. General v. Arz konnte tatsächlich häufig gar nicht wissen was beim AOK geschehen, angeordnet oder unterlassen war; er stand tagelang außerhalb der Dinge und mußte dann mit seiner Unterschrift Entschließungen decken, über deren Grundlagen und Zweckmäßigkeit er gar nicht unterrichtet war.“27 Diese Einschätzung offenbart das große Problem von Karls Herrschaft: Sicherlich von bestem Willen getrieben, stellte er alles auf den Kopf und zerstörte die Strukturen, die sicher hemmend waren – ohne jedoch neue aufzubauen –, und beschleunigte damit den Untergang der Monarchie.

Sogar sein Obersthofmeister und Vertrauter Konrad Hohenlohe schilderte den Kaiser in seiner Enttäuschung ganz ohne Beschönigungen. Er lobte seine Güte und Bescheidenheit, kritisierte aber seine Ideenlosigkeit und seinen fehlenden Sinn fürs Wesentliche. „Er hat einen unbezähmbaren Trieb sich zu informieren, weil er in allen Stücken das Gegenteil des Kaisers sein will, der nach seiner Meinung sich durch eine chinesische Mauer von der Welt abgesperrt hielt und in allen Stücken getäuscht wurde. Darum hört er jeden, der bis zu ihm vordringen kann. Wenn es jemand gelingt, an ihn heranzukommen, und wäre er auch der Niedrigste und käme mit den konfusesten Dingen, so hört er ihn nicht nur an, sondern handelt sogleich danach. So kommt es, dass ungeheure Massen von mehr oder weniger wichtigen Details seinen Kopf füllen. Aber er hat keine Ordnung darinnen, keine selbständige Kritik. Als ich Hohenlohe sagte, Koerber habe nach seiner Demission mir ihn so geschildert und gesagt, niemand werde diesen Mann leiten können, da er glaube, alles selbst besser zu wissen und zu verstehen, während er doch nichts versteht, meinte Hohenlohe, Koerber sei eben ein grundgescheiter Mensch, der den Kaiser richtig erkannt habe … Aus der ganzen Darstellung Hohenlohes entnehme ich, dass er den Kaiser für ganz unreif, ohne klare Ziele und Überzeugungen hält, dass er keine feste Persönlichkeit besitze, allen möglichen Einflüssen zugänglich sei.“28 Auch wenn man berücksichtigt, dass die einflussreichen Aristokraten vor allem auch um ihre bis dahin konkurrenzlose Macht und ihren Einfluss bangten, war diese Einschätzung für einen Kaiser ein vernichtendes Urteil.

Schließlich sorgten aber die Unsicherheit und überhasteten Entscheidungen sowie damit verbundenen ständigen Meinungswechsel für Frustration. „Der Kaiser war wiederholt gezwungen, seine Befehle zurückzuziehen oder abändern zu lassen, wodurch nicht nur seine Autorität empfindlichsten Schaden litt, sondern wodurch auch in immer weiteren Kreisen der Glaube an die Monarchie überhaupt ins Wanken geriet … Die zwei ihm anvertrauten Hauptaufgaben, die Beendigung des Krieges und den inneren Umbau der Monarchie, behandelte der Kaiser ebenso leichtfertig … (und) befasste sich damit nur hie und da, gelegentlich, wie mit einer Nebensache und mit dieser Lässigkeit stürzte er sein Reich ins Elend.“29

Dabei gab es sehr wohl Vertraute, die die akutesten Probleme sahen und ihm auch Gedankenanstöße darüber lieferten, was er dringend ändern müsste, um das Ruder noch einmal herumzureißen. Doch Karl war schließlich doch zu sehr Traditionalist und vor allem zu schwach, um große Veränderungen mutig anzugehen. Ein Beispiel war die dualistische Staatsform, die sich in Kriegszeiten als enorm problematisch, weil hemmend erwies. Kapazitäten und Ressourcen wurden vergeudet, Entscheidungen gefährlich in die Länge gezogen und nicht selten arbeiteten die parallel geführten österreichischen und ungarischen Stellen nicht mit-, sondern eifersüchtig gegeneinander – selbst in so wichtigen Fragen wie der Lebensmittelversorgung der hungernden Bevölkerung. So meinte Windischgraetz besorgt zu Karl: „Majestät, um in das Chaos der verschiedenen Kräftegruppen Ordnung zu bringen, müßte eine Zentralstelle bestehen. Was wir brauchen, wäre ein Reichskanzler … Majestät sind die einzige Zentralstelle, sind der Reichskanzler; aber der Monarch soll niemals persönlich in die komplizierte Maschine der Reichsverwaltung eingreifen und Detailbestimmungen auch nur vorschreiben. Dies kann die übelsten Folgen für ihn und die Dynastie haben. Wenn österreichische und ungarische Regierung, Ministerium des Äußeren und A.O.K. in ihrer Politik sich nicht decken, ist Politik ein Unsinn … Der König soll herrschen, aber nicht regieren …“30 Windischgraetz war der Ansicht, dass ein übergeordneter Außenminister oder eben eine Art Reichskanzler für beide Hälften der Monarchie effizienter und dringend notwendig wäre. Karl war angeblich begeistert: „Das ist es ja, was ich brauche. Ich will Reformen überall. Die größte Schwierigkeit ist, die so verschiedenen Richtungen in Ungarn wie auch in Österreich zu der so notwendigen Zusammenarbeit zu bringen.“31 Windischgraetz notierte in seinen Memoiren sarkastisch, dass sich Karl ganz einfach nicht zum ungarischen König hätte krönen lassen sollen – dann gäbe es all diese Probleme nicht. Sein verbitterter Nachsatz: „Natürlich geschah nichts … Das Unglück war, daß der Monarch keine verantwortungsfreudigen Staatsmänner besaß, die seine Politik offen und ehrlich vertreten wollten. Sein Fehler war, nicht mit allen ihm zu Verfügung stehenden Mitteln eine endgültige Lösung zu probieren. So ließ er sich allzu lang von den um ihre politische und physische Existenz besorgten Berufspolitikern immer wieder auf eine bessere Zukunft vertrösten.“32