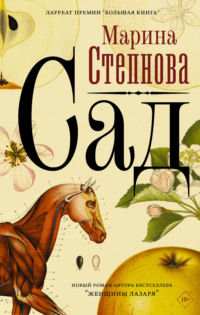

Tsitaadid raamatust «Сад»

Когда человек не знает, к какой пристани держит путь, для него ни один ветер не будет попутным

говорить было надо, необходимо, Мейзель понимал это, чувствовал. Сотни и сотни посещенных им крестьянских изб были полны живого человеческого шума: в них орали, переговаривались, пели, бормотали, отпускали шутки и матюки. В этом многогулье детское не отгораживалось от взрослого ничем, даже самой условной ширмой, так что младенец рос, слушая бабкины предсмертные хрипы, болтовню братьев и сестер, сварливые ссоры родителей и их же ночное копуляционное кряхтение. Сказки (часто до оторопи жуткие), игры, жизнь, смерть – все было общее. Одно

Советую, чтобы ты обращал внимание и на изобилие средств у больного, и на их умеренность. А иногда, – Мудров нажал на слово иногда голосом, будто пропальпировал, – иногда лечил бы даром, считая благодарную память выше минутной славы.

“Всякий, кто долго мучается, виноват в этом сам. Страдания порождаются рассудком”.

Слово-то какое драгоценное – возлюбленный! Как корона. Всё в острых сияющих зубцах.

За распахнутыми окнами осторожно собирались сумерки – всё еще летние, слабенькие, как пятая заварка. В

Мейзель посмеивался, кивал, подбирал из спутанной травы то тяжелое яблоко, то облепленную муравьями лопнувшую грушу. Надкусывал громко, вкусно. Протягивал Борятинской – так же просто, как мать младенцу, и она так же просто брала, впивалась зубами, смешивая сок, мякоть, свою и чужую слюну. Это было больше, чем поцелуй, это была настоящая близость, та, что непоправимей любой измены, но они не думали об этом.

Ласково и весело – это вообще было про них

калечило женщин страшнее, чем мужчин война. Вынашивание младенца, роды, кормление – всё это было громадной, непосильной работой, и Мейзель не раз видел, как работа эта стремительно оглупляет женщин – и богатых, и бедных. Любых. Их разум был странным образом связан с маткой, хотя Мейзель так и не понял, как именно.

Девка, ровным счетом ничего не понявшая, ушла – порка, как, впрочем, и ласка не могли произвести на нее никакого впечатления. Ей вообще было все равно – в самом страшном, самом русском смысле этого нехитрого выражения. То есть действительно: все – равно. Лишь бы войны не было да лето