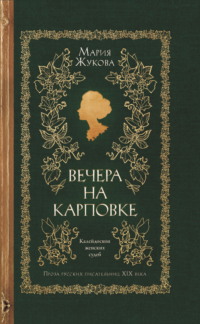

Loe raamatut: «Вечера на Карповке»

Серия «Из жизни благородных девиц»

Автор идеи серии Наталья Артёмова

© Оформление. ООО «Издательство АЗБУКА», 2025 АЗБУКА®

Часть первая

Дедушка, сядь к нам, голубчик!

Сядь, расскажи нам, как

помнишь, когда сестра Маргарита

Чуть не заснула.

Жуковский

Северная природа в прошлом 1836 году, столько страшном в предсказаниях, как бы соображаясь с угрозами предвещателей, была скупа на ясные дни. Непрестанные бури, дожди, солнышко ленивое, редко выглядывавшее из-за туманных покровов своих, темные ночи и безвкусные поздние плоды – вот все, однако ж, чем окончились опасения, с которыми многие ожидали его. Впрочем, несмотря на дурное лето, окрестности Петербурга не были пусты; острова, дачи, деревни – все было наполнено переселенцами из столицы, все кипело жизнию и многолюдством, и стук экипажей не умолкал на Каменноостровском проспекте. Не раз милые обитательницы красивых, полувоздушных дач, просыпаясь утром с различными планами и надеждами в голове и увидя сквозь кисейные завесы окон свинцовое небо и березы, склоняющиеся под усилиями дождя, закутывались снова в одеяла и подушки, браня и климат, и Петербург, и целый свет. Хорошая надежда для горничных и мужей – подобное пробуждение! Должно признать, что погода имеет большое влияние на домашнее, особенно на супружеское счастие.

Но иногда после ненастного, несносного утра солнышко, как своенравная красавица, являлось под вечер во всем блеске лучей своих, и тогда всеобщее движение оживляло острова. Коляски, кареты, кабриолеты летели по мостовым, толпы гуляющих пестрели по садам, балконы обращались в гостиные, целые семейства спешили с самоварами, кучею детей и нянюшек на Крестовский или в гостеприимный сад графини Л…, располагались на скате холма или под густыми липами на самом берегу с холодным ужином, мороженым, чаем. Там встречались и добрая семья немецкого ремесленника, и веселое общество молодых чиновников, и русский купец с женою и детьми всех возрастов, и двое молодых художников, толкующих о предстоящей выставке, и щегольская мантилья светской красавицы, и красивое канзу горничной девушки. Я любила эту разнообразную картину и часто пользовалась ею, проводя почти все вечера у одной из наилучших знакомых моих, занимавшей дачу на берегу Карповки. Наталья Дмитриевна Шемилова, женщина лет под шестьдесят, небольшого роста, с ясными голубыми глазами, бледная и белая, как старушки на картинах Грёза, всегда в белом тюлевом чепчике, из-под которого виднеются сребристые волосы, в батистовом воротничке, блиставшем белизною и опрятностью – кокетством старости, – всегда веселая и приветливая, казалась мне одною из тех немногих женщин, которые, сойдя со сцены большого света, где блистали в молодости, уносят с собою в уединение приятность обращения светских дам, кучу воспоминаний и ум, предохраненный добродушием от той едкости суждений, которая часто у этих ветеранов гостиных бывает следствием скуки, сожалений об утраченной молодости или обманутого самолюбия. Переселясь на дачу по совету доктора, она мало пользовалась так называемым деревенским воздухом как по причине дурного времени, так и по слабости своего здоровья и жила в небольшом кругу друзей, собиравшихся к ней всякий вечер. Когда тишина полудня и теплота воздуха вызывали из комнат ленивейших из любителей диванов, она выходила, опираясь на руку Любиньки, семнадцатилетней племянницы своей, в небольшой садик, окруженный перед окнами цветущими кустарниками и кудрявыми липами, садилась на скамью и любовалась светлою речкою, которой волны сверкали сквозь сетку листьев, пестрыми толпами гуляющих и шумными играми детей, резвящихся подле решетки садика. Когда же холодный ветер или сырость удерживали больную в покоях, Любинька разводила сама огонь в камине; доктор, ворча против любителей нововведений, несродных нашему климату, как говорил он, отодвигал подальше от камина большие, обитые темно-зеленым сафьяном кресла, в которые усаживал свою больную. Подле нее за пяльцами садилась Любинька, девушка с полными розовыми щечками, на которых непрестанно играли две красивые ямочки; с растянутыми, несколько калмыцкими глазками, придававшими особенное выражение добродушия ее личику; словом, с одною из тех детских физиономий, в которых смешанные и неопределенные черты заставляют вас улыбаться своею неправильностию и привлекают выражением младенческого добродушия. Она была последним залогом дружбы, вверенным Наталье Дмитриевне умершею рано сестрою, страстно любимою.

Обыкновенное общество Шемиловой составляли: доктор, старичок веселый, почти квадратный, вспыльчивый до бешенства с больными, выходившими из повиновения, и добрый до слабости с здоровыми и друзьями. Веселый, открытый взор его показывал в нем человека, у которого страсти и обязанности редко бывали во вражде и который в часы отдыха любил побеседовать, потолковать с друзьями. Давно уже он был врачом и поверенным душевных и телесных болезней Натальи Дмитриевны, которая любила его, как ближнего родного. Привязанность старых людей не бывает столь горяча, как в молодости, когда воображение составляет главное основание почти всех связей; и потому молодые люди почитают обыкновенно чувствования свои гораздо сильнейшими, чем они суть на самом деле, и удивляются, когда небольшая размолвка, недоразумение, разлука изглаживают самые следы их; между тем как старость, которой чувствования основаны большею частию на привычке, любит, не постигая сама всей силы своей привязанности. Она, так сказать, срастается с жизнию ее, как повилика, которая сплетается корнями с другим растением и так обвивает их своими гибкими плетями, что, желая разделить их, должно оба вырвать с корнем. И не раз видали, что пожилые люди, соединенные дружбою, которой силы сами не подозревали, не переживали друг друга: с одним умирала половина жизни другого. Такого рода была привязанность Натальи Дмитриевны к доктору. Видеть его каждый вечер против себя, по другую сторону стола, в больших креслах, сложа одну ногу на другую и подпирая палкою с серебряным набалдашником подбородок, было для нее необходимостию. В восемь часов она уже начинала прислушиваться к стуку колес на улице. Слух ее, еще довольно хороший, привык отличать от других карету доктора, которая постоянно в течение пятнадцати лет останавливалась около этого времени у ее подъезда. Самовар уже кипит на столе: доктора всегда ожидают к чаю.

– Любинька, посмотри, который час? – говорит Наталья Дмитриевна и через пять минут становится уже беспокойною. – Верно, есть какой-нибудь очень трудный больной, как ты думаешь, Любинька? Или уж не болен ли сам Иван Карлович? – Она не вслушивается более в разговоры других, взоры ее обращены к дверям. – Не послать ли спросить, Любинька? – Любинька улыбается и не трогается с места.

Наконец кто-то подъехал. В передней слышится знакомый голос. Иван Карлович входит, и Наталья Дмитриевна, оживая, складывает вязанье в корзинку и взором спрашивает у доктора отчета в его замедлении. Она не уснет покойно, если, отходя в свою спальню, не услышит привычного: «Спите же с богом!»

Другой, не менее любимый ею посетитель был Проновский, мужчина лет сорока пяти с приятною наружностию и достатком, позволявшим ему вести независимую жизнь в столице; холостой, не знаю, вследствие ли особенных правил или по какому-нибудь случаю, он никогда не говорил о том. Это был один из тех людей, которые редко мыслят вслух, еще реже говорят о себе самих, уклоняются шуткою от решения важного вопроса или довольствуются изложением чужих мнений со всем, что можно сказать pro et contra1, сохраняя полную доверенность свою для немногих друзей. Впрочем, он жил, как практический философ, которому везде и все хорошо.

Часто также бывал за вечерним чаем Натальи Дмитриевны сосед ее по деревням, Горский, приехавший в столицу по делам. Он много путешествовал по России и в чужих краях, любил родину с жаром юности, неохотно верил дурному и в случае очевидности прикрывал его, как мать – погрешности сына, надеждою исправления. Он имел друзей, потому что верил возможности иметь их, и не был взыскателен.

Третий из обыкновенных собеседников наших был племянник Проновского, артиллерийский офицер с едва прорезавшимися усиками, черными глазками и смиренною улыбкою. Старушка наша называла его своим Дон-Жуаником, не знаю почему. Горский говаривал, что привычка оценивать людей дает пожилым людям взгляд, который безошибочно почти определяет характеры по немногим данным так, что это кажется в них каким-то инстинктом, который редко обманывает их. Вельский, так звали офицера, всегда садился возле пялец Любиньки и даже, кажется, учился шить; впрочем, я мало занималась ими. Не стану упоминать о прочих гостях вечернего нашего кружка; он был невелик, но искренность и привязанность к хозяйке господствовали в нем.

Иногда друзья Натальи Дмитриевны знакомили ее с новою литературою и читали ей попеременно повести Бальзака, Жаненя, Масона и других новейших писателей. Особенно любила она русские повести, и новые сочинения Марлинского, Белкина, Безымянного и других писателей наших возвещались с торжеством в ее гостиной. Однажды в пасмурный вечер по окончании чтения, между тем как Любинька разливала чай и Вельский прислуживал ей, Наталья Дмитриевна, против обыкновения, не сказала ни слова ни в похвалу, ни в порицание читанной повести и задумчиво смотрела на перебирающийся в камине огонек, между тем как другие толковали о направлении нынешней литературы.

– Вы ничего не говорите, Наталья Дмитриевна, – сказал доктор, – вашего мнения недостает нам.

– Я думала, мой любезный Иван Карлович, что, судя по множеству новых имен, непрестанно встречающихся во французской литературе, можно бы было предположить, что французы почитают для себя обязанностию при малейших средствах заплатить хотя однажды дань любопытству публики, отдавая на суждения ее плоды трудов своих, забавы досугов или воспоминания, собранные в путешествиях и в разных случаях жизни. Почему нет этого у нас?

– Можно бы многое сказать на это, – отвечал доктор, смотря в камин и играя толстою палкою с серебряным набалдашником. – Многие ссылаются на холодность публики к русским сочинениям.

– Однако все хорошие приняты с удовольствием.

– Но кто может быть уверен, что опыты его понравятся?

– Послушайте. Если всякий захочет, чтоб первое сочинение его было образцовым, то писателей будет немного. Ломоносов начал, подражая Тредьяковскому, Богданович – мадригалами и поэмою «Сугубое блаженство», теперь забытою; творец «Российской истории» – «Бедною Лизою». Нельзя надеяться первым опытом поставить имя свое наряду с именами знаменитых талантов. Пусть пишут; труд прилагает дорогу к цели. Нет, у нас мало любят заниматься словесностью. Иным недостает средств, другим доброй воли. Откуда читали вы повесть, г-н Горский?

– Из «Les cent et un»2.

– Ну, посмотрите, сколько и здесь новых писателей! Но все же начали образцовым, но, как знать, чем будут многие из них? Небольшой успех возбуждает талант; бездейственность убивает его. Кто из нас не уверен в этом? Нет, грустно думать, что у нас как бы пренебрегают словесностию; пишут так немногие и так неохотно, между тем как русский язык богат и русский быт не лишен поэзии. Я уверена, что каждый из нас, если только захочет порыться в памяти, то найдет в ней многое слышанное, виденное; происшествия, в которых был сам действующим лицом или зрителем, – словом, что-нибудь, могущее приятно занять праздную лень полубольного или досуг деревенского жителя. Не правда ли, мой любезный доктор? Вы, которые имеете более других дел с поэзиею человеческих страстей, скажите, не справедливо ли мнение мое?

– Может быть, сударыня, может быть; но я и поэзия, мы давно подписали формальный развод. Я живу в мире действительном, следовательно, в мире страданий.

– Но страдания физические, – заметил Проновский, – бывают часто только признаком других, которых корень сокрыт глубоко в душе. Чтобы с пользою врачевать первые, должно нередко узнавать последние.

– Правда, но это отвлекает нас от нашего предмета. Я хотел сделать вам предложение, Наталья Дмитриевна. Обложите данью друзей ваших: пусть каждый, хотя раз в неделю, принесет вам повесть, которой основание должен взять из своих воспоминаний, но с условием, что они должны ограничиваться отечеством.

– Прекрасно, Иван Карлович, – сказал Проновский, – вот средство доказать, что многие имеют недостаток не в одной готовности. Я с удовольствием соглашаюсь, только с тем, чтоб Наталья Дмитриевна подала нам пример.

– И не далее как теперь, – прибавил Горский.

– Друзья мои, – сказала Наталья Дмитриевна, – вы столь снисходительны, что я готова сделать все, чтоб доказать вам мою признательность за ваше намерение.

– Вы, может быть, поплатитесь небольшою скукою за наше снисхождение, – сказал с улыбкою Проновский, – всякий из нас принесет только посильную дань…

– К которой вы, однако же, будете иметь время приготовиться, – прервала Наталья Дмитриевна, грозя пальцем, – меня же вы ловите врасплох.

– Это непременное условие нашей покорности, – сказал Горский. – Вот моя чашка, m-lle Aimée3, я, кажется, последний. Поскорее уберем самовар, столик; вы – за пяльцы, а мы поближе к Наталье Дмитриевне.

Стулья застучали, все придвинулись к столику Натальи Дмитриевны. Любинька села за пяльцы, поглядев значительно на артиллериста, который не замедлил завладеть пустым стулом, находившимся против пялец ее, прося позволения посмотреть, каким чародейством рождаются цветы под рукой ее.

– Быть по-вашему, – сказала добрая старушка наша, положа на стол свое вязанье. – Послушаюсь вас, чтоб не оставить вам отговорки. Но наперед предупреждаю вас, что сценою моею будут не залы большого света. Молодость моя прошла большею частию в деревне, а вы знаете, что старые люди любят останавливаться на этой эпохе.

* * *

Предупреждаю читателя, что, пользуясь особенною благосклонностию Натальи Дмитриевны, я получила «позволение собрать и издать в свет повести, которые слышала в гостиной ее». Я не переменила в них ни одного слова и выдаю так, как они были написаны для больной старушки. Продолжение будет зависеть от внимания, которым удостоит публика первый труд мой.

Инок

Le jaloux est un enfant, qui

s’effraie des monstres, crées dans

les tenebers, par son imagination.

Boiste4

Убийца с той поры томится

И ночь и день;

Повсюду вслед за ним влачится

Алины тень.

И говорит ему с упреком:

«Невинна я».

Жуковский

Я сказала уже вам, что провела почти всю молодость в одной из отдаленных от столицы губерний. Деревня, в которой жили мы, отстояла верстах в двадцати от уездного города, но местоположение его было так высоко, что мне нередко случалось из окон дома нашего любоваться светлыми маковками колоколен, когда, освещенные лучами заходящего солнца, они рисовались белыми призраками на синих тучах, облегавших горизонт. Это был небольшой, хорошенький городок на высокой горе, омываемой речкою, которая многочисленными изгибами отделяла от него прекрасное село одного из богатейших наших помещиков. Красивая церковь, в которую я часто заходила, чтоб любоваться образом распятия итальянской работы, подаренным церкви отцом нынешнего владетеля, одним из вельмож двора Екатерины Второй, находилась подле самого моста, перекинутого через весь луг с его змеистою, светлою речкою и соединявшего город с селом, которое служило ему как бы предместием. В летние жаркие дни жители находили приятное гулянье в саду, разведенном помещиком, некогда жившим тут и повсюду оставившим следы барской жизни роскошного хозяина. Белые зубчатые стены монастырей с их башнями и каменными кельями, множество также каменных обывательских домов с их темными садами, куполы церквей и светлые шпицы колоколен придавали городу, особенно издали, действительно прекрасный вид; многочисленные же заводы, рассеянные по берегу реки, казались пестрою каймою, окружавшею подошву горы, которая служила ему как бы пьедесталом.

Главное население города составляло купечество, деятельное, оборотливое, трудолюбивое, между которым были люди, истинно понимавшие важность и достоинство своего сословия и, несмотря на просвещение, которого цену начинали уже узнавать, не пренебрегавшие патриархальными правами отцов своих. Я, право, не слыхала там гибельных, по мнению моему, примеров, которые так часто подают молодые люди, которые, несмотря на пример отцов, впадают в роскошь и перенимают нравы и пороки высшего сословия, не будучи в состоянии ни по положению своему, ни по воспитанию вступить в круг благотворной деятельности, свойственной ему, ни присвоить добродетели, составляющие его принадлежность; ибо всякое звание, вы согласитесь со мною в том, имеет добродетели и пороки, ему единственно свойственные; к несчастию, последние всегда перенимаются легче. Что ж выходит из того? Несчастные бьются изо всех сил, чтоб попасть в общество, где бывают последними, тогда как могли бы быть первыми в своем кругу; предоставляют приказчикам свои торговые обороты, столь полезные отечеству, бросают фабрики, мануфактуры или не радеют о них; женятся на дворянках, которые посматривают косо на своих бородатых дядюшек, платят наличными деньгами за честь иметь знатное родство и наконец разоряются! И все это – из пустого титла без существенных выгод или легко заменяемых. Там этого не было слышно; банкротства были редки; купечество любило свое состояние, но главною чертою, отличавшею его, была набожность, которой церкви были обязаны своим богатством, а город многими благотворными заведениями. Убогая, одинокая старость находила пристанище в доме призрения, выстроенном одним из благородных членов этого сословия; виновная, несчастная мать в осеннюю бурную ночь не блуждала с отчаяньем по берегу реки с дитятею на руках; со слезою благодарности и благословением в устах приносила она обреченное несчастию с самого рождения дитя в воспитательный дом, основанный тем же почтенным гражданином. Если я прибавлю несколько слов о школе живописи, которой произведения принимаются с похвалою на нашей столичной выставке художеств, вы узнаете мой маленький городок и, может быть, засвидетельствуете, что все сказанное мною не есть выдумка, но истина, которую подтвердят многие.

Изобильные базары, торговля, особенно монастыри, привлекали часто окрестных жителей в город; особенно уважаема была небольшая пустынь в трех верстах от города, на вершине горы, со всех сторон покрытой липовым и дубовым лесом и возвышавшейся посреди низменных лугов, понимаемых весною разливом реки и доставлявших городу богатые сенокосы. Я была еще молода тогда; археологические сведения мало занимали меня, и потому не могу вам сказать, когда и кем построена была эта пустынь. Я любила теряться в темной роще, окружавшей стены ее, любоваться тенистыми липами, рвать ландыши, которым подобных, право, нигде не видала. Вы смеетесь? Ах, вы правы, друзья мои! Я смотрела тогда на все глазами юности.

С каким удовольствием сиживала я, бывало, на каменном, поросшем мхом и по местам травою крыльце, с левой стороны большого собора, проникая взором в эту мирную, безмятежную, по-видимому, жизнь инока, не знаю, чуждую ли страстей мирских и воспоминаний, по крайней мере огражденную от шума света и притязаний его. Ряд келий с маленькими палисадниками, цветочными горшками и жирным белым котом в окнах; влево от святых ворот кельи настоятеля с большим цветником чистый двор, покрытый свежим лугом, по которому вьются тропинки, проложенные братиею, могильные памятники около церкви и темные вершины лип, возвышающиеся из-за кровель келий и зубчатой стены, – все это вливало в душу какое-то спокойствие, смешанное с грустию, и как бы отделяло ее от мира, оставленного у подошвы горы. Много приятных часов провела я в этой пустыни, в беседе настоятеля, умного, образованного человека, знавшего свет и сердце человеческое. О, я никогда не забуду его… но, друзья мои, эти подробности, приятные мне, могут наскучить вам. К несчастию, мы всегда забываем, что чародей-воспоминание представляет прошедшее наше прелестным для нас одних, и оттого-то друзья наши бывают так часто жертвами нашей словоохотливости. Впрочем, вините сами себя: зачем было давать волю говорить старушке: вы знаете, как они болтливы, особенно когда дело идет о милой старине! Но я постараюсь исправиться.

Однажды я приехала в пустынь перед самою вечернею. Зная, что увижу настоятеля в церкви, я пошла прямо туда, но в ней еще никого не было. Не знаю, какое непостижимое чувство наполняет всякий раз душу мою, когда мне случается быть в пустом храме. Находясь одна посреди обширного здания, в котором не раздается ни один звук, никакой шум жизни, оставленной за порогом, я совершенно теряюсь в чувстве благоговения, объемлющего душу мою. Этот таинственно затворенный алтарь, безмолвие и тишина церкви, эта величественная мрачность сводов – все говорит мне о присутствии бога, все напоминает, что я в храме его, где совершается чудное таинство завета и где молитва соединяет смертного с непостижимым творцом его. Но никогда так сильно не чувствовала я подобного впечатления, как в этот раз. Умирающий свет дня проникал в окна храма, и лучи заходящего солнца, вливаясь огненным потоком во внутренность его, исчезали постепенно в глубине. Я остановилась у левого придела, выстроенного печальной матерью в память дочери, составлявшей утешение ее старости и похищенной неумолимой смертию в полном цвете лет, и здесь, в сем месте, посвященном смерти, где все говорило о жизни за гробом, мысль моя безбоязненно проникала в таинства могилы, приподнимая страшные покровы смерти. Покровы страшные, друзья мои, в старости еще более страшные для нас. Молодость доверчива и полна надежд – мрак грядущего не устрашает ее; к тому же она не сделала еще такой привычки к своей темнице, как мы. Иное дело старость: жизнь мила нам тем более, что она уже ускользает и ускользает видимо. Ах! последнее прости миру и друзьям тяжело…

– Что же, Наталья Дмитриевна, – сказал доктор, – вы стояли у левого придела.

– Да! легкий шорох в дверях привлек мое внимание; я оборотила голову – это был монах, которого я никогда еще не видала в обители. Он шел медленно, по направлению солнечного луча, проникавшего в дверь; высокий клобук, покрытый черным крепом, и длинная, до самого полу, монашеская ряса с широкими рукавами придавали ему рост сверхъестественный. Мертвая бледность до половины закрытого лба и выдавшихся скул еще более увеличивалась темно-каштановыми волосами, которые густыми волнами рассыпались по плечам его; глаза его были опущены в землю, и длинные ресницы совершенно закрывали их. Несмотря на чрезвычайную худобу, черты его были прекрасны, но впалые щеки, глубокие морщины, кажется, преждевременно покрывшие чело его, молодое, но заклейменное страданием, мертвая неподвижность верхней части лица, тогда как судорожное движение искривляло по временам рот, почти закрытый длинными усами, – все это придавало физиономии инока что-то страшное. Вид его сделал страшное впечатление на душу мою: казалось, это был жилец темницы, безропотно и безнадежно ожидающий конца страданиям, чтоб перейти к другим, может быть, большим. Как будто роковая тайна тяготела над ним: это было воплощенное страдание. Он тихо поворотил к правой стороне и остановился за клиросом. Между тем церковь наполнилась; священное пение началось, и душа моя, вместе с голосами согласного хора, вознеслась с чувством живейшего умиления к престолу благодати. Я забыла инока, но, когда последние звуки божественной песни исчезли под сводами храма и тихий голос чтеца один раздался в священной тишине его, мне послышалось легкое стенание. Я оборотила голову – чудный инок стоял на коленях; голова его была закинута назад, и страшные судороги искривляли все черты его, представлявшие вместо прежней неподвижности целый ад человеческих страданий. Он то плакал, то молился, то бил себя руками в грудь, то дико смотрел в землю, и тогда только судорожное движение губ обличало в нем жизнь; то вдруг повергался на пол, и глухие стенания исторгались из груди его. Я не слыхала окончания службы: вся душа моя была обращена на картину страдания, бывшую перед глазами моими. Я не смела дышать и еще стояла, устремив взор на несчастного, когда голос настоятеля возбудил мое внимание. Он предлагал мне воспользоваться прекрасным вечером и посмотреть его фруктовый сад. Мы пошли, но на сей раз напрасно было красноречие его: я не внимала ему. Таинственный инок занимал всю душу мою. Настоятель улыбнулся.

– Что с вами сделалось? – сказал он. – Ни прививки мои, ни отводки, ни молодые вишенки – ничто вас не занимает! ни даже эти чудные ирисы; посмотрите, как хороши!

Я наклонилась, чтоб понюхать цветы.

– Да они без запаха, – сказал он, смеясь, – и вы это знаете, потому что вы же подарили мне их! Я вижу, что занимает вас, и, к несчастию, не могу удовлетворить вполне вашего любопытства; но пойдемте в кельи, я расскажу вам, что знаю.

Я последовала за ним и, между тем как он вышел, чтоб отдать какие-то приказания, я подошла к окну. Солнце уже село, и сияние зари одно освещало белые стены храмов и надгробные памятники, их окружавшие. По тропинке, ведущей к монашеским кельям, медленно двигалась черная тень: я узнала моего таинственного инока.

Когда служка, подававший нам чай, молодой мальчик с белокурыми кудрями по плечам и подпоясанный ремнем, вышел с низким поклоном, я напомнила настоятелю о странном иноке.

– Я ничего не могу сказать вам о нем положительного, – начал он, помолчав несколько. – Я застал его уже здесь по вступлении моем в обитель. Он сын очень богатого купца (он сказал мне имя его), был женат и, говорят, по склонности, на бедной, но прекрасной девушке. Лет десять тому назад, как она умерла скоропостижно, никто не знает отчего; вы знаете, что предрассудки заставляют этих людей почитать вскрытие тела каким-то бесчестием. Впрочем, подозревать было некому: она была сирота, да и семейство мужа ее было известно как примерно согласное, благочестивое, и многие ставили в пример любовь двух молодых супругов. Он, говорят, не плакал на похоронах, но мрачно шел за гробом, сложа руки на груди; когда же должен был подойти к покойной, чтоб отдать последнее целование, то упал возле гроба с страшными конвульсиями, и с тех пор ему навсегда осталось это судорожное движение рта, которое вы, может быть, заметили. Напрасно мать, отец, родные старались развлечь его: ничто не могло вывести его из мрачной бесчувственности. По целым дням сидел он молча, часто уходил на могилу жены, которая похоронена здесь, вот видите по правую сторону алтаря эту чугунную доску, обсаженную кустарниками, – продолжал настоятель, показывая мне на один из многочисленных памятников, рассеянных около церкви. – Он приходил сюда каждый день пешком, плакал и молился на могиле, не говорил ни с кем ни слова, и часто братия, идучи к заутрене, находили его без чувств на камне. Наконец он совсем поселился здесь; был несколько лет тружеником и за примерное житие удостоен монашеского образа. Никто не видывал его за монастырскою оградою; никто не слыхал, чтоб он говорил с кем бы то ни было из посторонних. Он носит тяжелые вериги; за трапезою ничего не употребляет, кроме хлеба и воды; всякую службу молится до исступления, как вы видели его сегодня, так что ему не позволяют ходить за позднюю обедню, особенно в праздники, чтоб не обратить на него общего внимания. Все ночи проводит он на могиле жены, и только мои приказания препятствуют ему исполнять этот, кажется, добровольно данный обет в продолжение зимних морозных ночей или осенних непогод. Что причиною подобного самоотвержения, благочестие ли, скорбь ли об утраченной или обет, исторгнутый угрызениями совести, я не могу вам этого сказать: это тайна между им и небом. Я удивляюсь его бедственной, страдальческой жизни, обреченной скорби и благоговею перед твердостию его, кажется, не свойственною человеческой природе, не подкрепляемой свыше, как то свидетельствуют благочестивые отшельники Фиваиды и российских обителей, которым нужна была помощь высшая, чтоб переносить подобные страдания.

Говоря таким образом, мы вышли из кельи; подойдя к калитке святых ворот, настоятель остановил меня.

– Посмотрите, – сказал он, – вечернее правило кончилось; братия разошлась по кельям, и вот он идет на всенощное бдение свое.

Я оглянулась: медленно и потупя голову, печальный инок подходил к ограде памятника; месяц одевал таинственным светом монастырские стены, при неверном сиянии его стан инока казался еще выше; черная тень длинною полосою предшествовала ему по темной зелени луга. Приняв благословение настоятеля, я простилась с ним и с душою, исполненною воспоминанием о таинственном страдальце, оставила обитель, но образ его никогда не мог изгладиться из памяти моей.

– Узнали ли вы что-нибудь после о нем? – спросил Проновский.

– И очень странным образом, – отвечала Наталья Дмитриевна. – Если вы еще не соскучились, я расскажу вам завтра.

– Теперь же, теперь, – повторили слушатели, и старушка начала:

– Несколько лет спустя после этого происшествия я поехала с мужем на Макарьевскую ярмарку. Мы отправились, по обыкновению деревенских помещиков, на своих, в огромной четвероместной карете с дорожными сундуками, со множеством коробочков, картонов и проч., ну так, что нам двоим с моею горничною напротив только что было можно сидеть. Буря и сильная гроза заставили нас остановиться, не доезжая селения, где было обыкновенное место нашего ночлега. Во время ярмарки все дороги, ведущие к Макарьеву, чрезвычайно оживлены. Непрестанно видишь обозы, которые тянутся длинною веревкою, почтовые телеги, кибитки на лихих тройках с колокольчиком, обгоняющие тяжелые кареты и коляски помещиков, шажком едущие на шестериках откормленных заводских лошадей или быстро несущиеся на почтовых и заставляющие сворачивать в сторону тяжелые возы крестьян или ямщика, покойно возвращающегося порожняком со станции, со шляпою набекрень и насвистывая заунывную песню. По тротуарам между березок мелькают толпы пешеходов, работников, бурлаков, возвращающихся по домам босиком, в синих рубашках, с сапогами и кафтаном за плечами и с ложкою за лентою развалистой шляпы. Ночью вы видите там и сям по дороге разложенные между телегами огни, с котелками, привешенными над ними к трем утвержденным в землю и связанным сверху веревкою палкам. Около огней несколько чумаков в дегтярных рубахах, со смуглыми, освещенными красноватым блеском лицами, или беспечно лежат на траве в ожидании ужина, или починивают сбрую и упряжь. Я любила эти картины. Это пламя, по временам бросающее яркий свет на телеги и чумаков, которые в своих черных рубашках кажутся какими-то тенями, вдруг появляющимися из тьмы; эти усталые волы, которые, освободясь от тяжелого ярма, смиренно щиплют траву или лежат между телегами, при малейшем обороте головы принимая на крутые, лоснящиеся рога свои отблеск раздуваемых ветром огней, – все это мне казалось картиною, достойною кисти Рембрандта, Сальватора Розы, и выводило воображение из круга обыкновенной жизни. Смейтесь, а я видела в чумаках и гномов, и подземных жителей баснословного тартара, но все это забывалось, когда мы приезжали на ночлег. Я выходила из себя, видя, как люди наши бегали по деревне от окна к окну, ища квартиры: все постоялые дворы бывают наполнены обозниками, что случилось и в эту ночь, когда гроза принудила нас искать убежища. Наконец нам нашли небольшую новенькую избу. На дворе было совершенно темно; одни змеистые молнии по временам рассекали небо; гром не переставал ни на минуту; дождь лился ливнем, мы рады были, что мы и люди могли наконец укрыться от дождя и бури. Я вошла в избу: на столе горела свеча в витом железном подсвечнике; несколько человек ямщиков, только что поужинавших, занимали почти всю избу; одни молились в переднем углу, после каждого поклона встряхивая кудрями, другие кланялись с ласковым «спасибо!» хозяйке, которая собирала со стола остатки ужина; иные укладывались на полатях; некоторые выходили вон с фонарями, чтоб позаботиться о лошадях. Я подошла к столу и, сев на переднюю скамью подле окна, смотрела, как частые молнии одевали синеватым светом улицу, экипаж наш, стоявший против ворот, и бурно стремящиеся по скату горы дождевые потоки. Муж мой сел на другую скамью и, набивая трубку, смеялся, смотря на меня. Я поняла его и робко посмотрела на стены: боже мой! Друзья мои, вы знаете, что ученый Скалигер не мог видеть ключевого крессона; Тихо-Браге – лисицы; Мария Медицис – розы; Великий Преобразователь наш – тараканов; итак, мне не стыдно признаться вам, что я боялась их, кажется, больше всего на свете.