Loe raamatut: «Neuseeland»

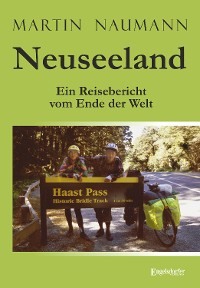

Martin Naumann

NEUSEELAND

Ein Reisebericht vom Ende der Welt

Engelsdorfer Verlag

Leipzig

2014

Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der

Deutschen Nationalbibliografie;

detaillierte bibliografische Daten sind

im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

Copyright (2014) Engelsdorfer Verlag Leipzig

Alle Rechte bei Martin Naumann

Fotos © Martin Naumann (2014)

Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)

Inhaltsverzeichnis

Cover

Titel

Impressum

Reisebericht

Abbildungen

Wir schrieben den 6. Februar 1996, also Winter, was wir, das heißt meine Frau und ich, deutlich an unseren Ohren und am Thermometer sahen, Minus 8 Grad. Doch wer fährt da mit dem Rad? Kunststück, dort wo wir hin wollten war Spätsommer, weil in Neuseeland eben vieles anders ist. So brachte uns eine unserer Töchter mit Rad und Pack zum Bahnhof in Leipzig, von da aus fuhren wir mit dem Zug nach Frankfurt. Dort nahmen wir Räder und Gepäck in Empfang, und da wir nicht durch den Schnee radeln wollten, ließen wir uns von der S-Bahn zum Flughafen fahren. Nach den üblichen Formalitäten saßen wir dann in einer Boeing 747-400, einem riesigen Vogel, der uns um die halbe Welt tragen sollte. Zuerst einmal ging es Richtung Norden über Island, wir sahen das Land unter uns und glaubten zu wissen, wo überall unser Zelt gestanden hatte. Bald waren wir schon über Grönland, das kannten wir noch nicht, außerdem war das ganze Land wolkenverhangen. Dann kam die Küste von Nordkanada mit dem riesigen Delta des Mackenzie River und dann die vollkommen in Eis und Schnee versunkenen Gebirgszüge im Norden des Kontinentes. Schließlich die USA. Von der großen Schnee-Katastrophe, die durch die Medien geisterte, war aus der Höhe nicht viel zu sehen, unser amerikanischer Freund hatte uns geschrieben, dass sein Reisebus im Schnee stecken geblieben war, und dass Anwohner die Reisenden mit dem Nötigsten versorgt hätten. Dann kam auch schneefreies Land. Die Boeing flog in einer Höhe von 11.900 Metern, draußen waren es minus 67 Grad. „Dürfen die überhaupt so hoch fliegen?“, fragte ich mich. Solange es warm genug im Flugzeug war, konnte uns das gleichgültig sein. Mein Höhenmesser am Handgelenk zeigte 2.000 Meter an, das war der Kabineninnendruck. Zwischendurch verteilten die Stewardessen das Mittagessen, das stärkte auch das Vertrauen in die Technik, der wir hilflos ausgeliefert waren.

Unter uns sahen wir die Salzseen, umgeben von Sand- und Schutthalden. Das Lichtermeer von Las Vegas ließ grüßen. Dann kam das Häusermeer von Los Angeles mit 9 Millionen Einwohnern, Lichterketten im Feierabendverkehr, und endlich die Landung auf dem Flugplatz. Wir mussten in den Transitraum gehen, eine öde Halle mit kostenlosen Getränken.

Nach zwei Stunden war das Flugzeug betankt, startete wieder, und wir überflogen die kalifornische Küste zum Stillen Ozean, dann Wasser, nichts als Wasser, darin winzig, gelegentlich ein Frachtschiff. Auf einigen tausend Kilometern kam nun kein Land mehr, höchsten die Hawaii-Inseln. Lila, die eigentlich Elisabeth heißt, versuchte zu schlafen, während ich mich wach hielt, um nichts zu verpassen. Schließlich, nach vielen Stunden, die Landung in Auckland, der größten Stadt Neuseelands, 18.000 Kilometer von Leipzig entfernt. Doch damit war die Fliegerei noch nicht zu Ende, denn wir hatten weiter gebucht, nach Christchurch auf der Südinsel. Wir hofften immer, dass nicht nur wir gut ankommen würden, sondern auch noch unser gesamtes Gepäck, bestehend aus zwei Fahrrädern und zwei großen Packsäcken. Die Lenkertaschen mit den Papieren, der Foto- und Filmausrüstung sowie den Medikamenten, hatten wir mit in die Kabine genommen. Wenn das alles gut angekommen ist, erst dann kann man froh sein. Während ich da immer ein wenig pessimistisch bin, glaubt meine liebe Frau fest daran, dass alles gut geht und hat auch meistens Recht. Zudem kann sie eine Landkarte gewissermaßen in der dritten Dimension lesen und hat einen bemerkenswerten Orientierungssinn. Deshalb auch hatte ich sie zur Pfadfinderin ernannt, ohne sie würde ich mich in der weiten Welt hoffnungslos verlaufen oder eben verfahren. Da war sie besser als ich, dafür konnte ich besser die Fahrräder reparieren.

Ein Wunder war wohl auch, dass wir, aus Europa kommend, unser Gepäck für den Inlandflug nach Christchurch selbst verladen mussten. Auf halber Strecke, in der Hauptstadt Wellington, landete das Flugzeug. Bei mir meldete sich wieder der Pessimist, denn durch das Kabinenfenster sah ich, wie sich zwei Monteure am rechten Fahrwerk zu schaffen machten, sie hatten die Verkleidung geöffnet und damit eine Menge Kabel freigelegt. „Merkwürdig“, sagte ich, doch Lila meinte mit unerschütterlicher Ruhe, es sei besser sie reparierten hier und nicht in der Luft. Die Maschine startete schließlich wieder, und wir verließen die Nordinsel über einen schmalen Meeresarm, die Cook Strait, lag unter uns. Dann die glückliche Landung auf der Südinsel in Christchurch.

Zu Hause hatten wir uns die nötige Literatur besorgt und unsere Reiseroute ausgearbeitet. Jetzt waren wir für alles selbst verantwortlich, wir brauchten keinen Reiseleiter, keinen Quartiermeister, denn wir hatten unser Zelt; keinen Koch, wir versorgten uns aus dem Supermarkt; auch keinen Mechaniker und keinen Arzt, die wichtigsten Medikamente steckten in einer Packtasche.

Im Flugzeug hatten wir uns noch mal mit der Geschichte Neuseelands befasst. Vor vielleicht tausend Jahren waren die ersten Maori von einer polynesischen Insel nach Neuseeland gekommen. Das war eine Reise von über 4.000 Kilometern über den Stillen Ozean. Sie nannten die entdeckte Landfläche Aotearoa, was so viel heißt wie Land der großen weißen Wolke. Im Universal Lexikon des Herzoglichen Sächsischen Majors H. A. Pierer aus dem Jahr 1843, heißt es über die Ureinwohner: … „sie sind wohlgewachsen, braunfarbig, angenehm im Umgange, freundlich und ehrerbietig gegen das Alter, liebreich gegen die Ihrigen, tapfer, doch auch rachsüchtig, fast grausam im Kriege (Menschenfresser), streng gegen Verbrecher, besonders Diebe, die am Galgen gehängt werden, und gegen Ehebrecher. Treu und abergläubisch. Die Beschäftigung der Männer zielt meist auf den Krieg ab. Untereinander sind sie stammesweise feindlich gesinnt. Die Kriege beginnen mit Trompetenschall (Holzblasinstrumente) und Kriegstanz und enden mit dem Verzehren der erschlagenen Feinde, wozu auch oft Weib und Kind gehörten. Die Weiber haben das Haus zu besorgen, Tanz und Gesang ist ihre Lieblingsbeschäftigung. Kleidung: Matten aus Flachs, um den Leib bis auf die Knie, über dem Leib ein Mantel der bei den Häuptlingen mit Pelz verbrämt ist. Der Fischfang ist für jede Familie nur an besonderen für sie abgesteckten Plätzen erlaubt.“ Als Waffen werden da genannt: Speere, Wurfspieße, Keulen, Dolche und Streitäxte und neuerdings auch Feuerwaffen.

Nach der Landung am 8.2. in Christchurch galt es zunächst den Campingplatz zu finden, der nicht ausgeschildert war, was uns aber, Dank meiner Pfadfinderin, ziemlich schnell gelang. Immerhin waren wir bis dahin fast ohne Schlaf etwa 50 Stunden unterwegs. Schnell hatten wir das Zelt aufgebaut und versuchten nun den Schlaf nachzuholen. Mitten in der Nacht wurde ich munter und kroch aus dem Zelt, um einem Bedürfnis nachzugehen. Doch da erstarrte ich, über mir, am vermeintlich nachtschwarzen Himmel ein leuchtendes Band, die Milchstraße. So klar und deutlich hatte ich sie noch nie gesehen, sie erinnerte mich an eine glimmende Leuchtstoffröhre. Ich weckte Lila, und dann lagen wir im Gras und bewunderten das Himmelserlebnis von Milliarden Sonnen. Und da war noch etwas: „Sie mal da unten, so ziemlich am Horizont, dieses kleine elliptische Band, das ist die nächste Milchstraße, der Andromedanebel, über zwei Milliarden Lichtjahre von uns entfernt.“

„Der südliche Sternenhimmel ist unbegreiflich schön, aber das mickrige Band da unten – ist das wichtig? Ich bin müde“, sagte Lila.

Ich antwortete: „Nein, wichtig bestimmt nicht, wichtig ist jetzt nur unser Zelt und der Schlafsack.“ So krabbelten wir wieder zurück, um die nächste Runde schlafen zu können.

9.2. – Ein kühler Morgen weckte uns, wir wollten die Stadt ansehen und fuhren ins Zentrum. Es ging vorbei an hübschen Einfamilienhäusern, umgeben von Palmen und anderen endemischen Pflanzen in schöner Harmonie, jedes Haus, jedes Grundstück anders. Am Cathedral-Platz, mit seiner bemerkenswerten Kirche, empfing uns ein buntes Treiben. Musikanten, Tänzer und Jongleure zeigten ihre Kunst. Herausragend aber war der „Wizard“, ein ehemaliger Philosophie-Professor war hier mit langem spitzem Hut zum Volksredner geworden. Er stand oben auf einer Bockleiter, wo er mit einem kleinen Horn, dem er krächzende Töne entlockte, Aufmerksamkeit forderte. Der erhobene Zeigefinger bekräftigte seine Ermahnungen über Gott und die Welt, man solle die Natur achten und nicht zerstören. Er war aber nicht der Einzige, der glaubte, sich an das Volk wenden zu müssen. Ein Anderer las laut aus einem Buch, und eine Frau mit durchdringender Stimme störte all diese Bemühungen. An anderer Stelle wiederum hatte eine Vorleserin ein jugendliches Publikum um sich geschart, das aufmerksam zuhörte; fast so wie im Londoner Hyde Park. Ja, es war ein bemerkenswerter Platz mit einer beeindruckenden Kirche und anderen interessanten Gebäuden. Wir fanden das alles sehr schön und aufregend. Aber 2011 wurde Christchurch durch ein schreckliches Erdbeben schwer beschädigt. 5.000 Häuser mussten oder müssen noch abgerissen werden, auch die neugotische Kathedrale konnte nicht gerettet werden; ihr Turm war bereits dreimal bei Erdbeben beschädigt worden. Wegen fehlender Mittel ist ein Neuaufbau mehr als fraglich. Neuseeland liegt im Grenzbereich zweier riesiger Platten der Erdkruste, da ist einmal die Indisch-Australische Platte und ihr gegenüber die Pazifische Platte, die sich aufeinander zu oder aneinander vorbei schieben. Das sind Prozesse in Millionen von Jahren, da werden gewaltige Kräfte freigesetzt, die Folge sind Erdbeben, Vulkane und allerlei geothermale Erscheinungen, die wir heute bewundern oder fürchten.

Nach der Karte zu urteilen, schienen die ersten zweihundert Kilometer entlang der Küste durch wenig abwechslungsreiche Landschaft zu führen, also beschlossen wir, dieses Stück mit der Eisenbahn zu fahren. Die Station war nicht weit.

10.2. – Doch wir mussten sehr früh aufstehen, es war noch dunkel und wir sahen das Kreuz des Südens. Darunter zwei wolkenähnliche Gebilde, die Magellanschen Wolken, der Milchstraße benachbart. Es war noch ziemlich kalt, aber zum Glück regnete es nicht. Wir hatten auch eine Telefonkarte gekauft, um unsere glückliche Ankunft in Neuseeland melden zu können. Doch bei 12 Stunden Zeitverschiebung muss man rechnen, wer könnte erreichbar sein? Wir wählten unsere große Tochter an, die Verständigung war deutlich, wie bei einem Ortsgespräch.

Die Zugfahrt selbst hatte dann ihre Besonderheit. Das Gepäck wurde mit einem Namensschild versehen und musste im Packwagen abgeliefert werden. Während der Fahrt wurden dann zu unserer Verwunderung Essen und Getränke nach Wahl gereicht, alles kostenlos, versteht sich. Über Lautsprecher wurden auch die Stationen genannt und Hinweise auf die dort ansässige Industrie und Landwirtschaft gegeben, sodass man bemerken muss, dass Eisenbahnfahren in Neuseeland bildet. Unsere Englischkenntnisse waren zwar bescheiden, aber dafür langten sie.

Halb vier am Nachmittag waren wir dann in Balclutha, es liegt am größten Fluss Neuseelands, dem Clutha River, und ist ein Verkehrsknotenpunkt. Bekannt ist der Ort auch durch seine Goldvorkommen im Schwemmsand, da wurde von Hunderten von Goldsuchern alles umgewühlt. Dabei halfen auch unzählige Bagger.

Wir waren, bis auf einen Rucksacktouristen, die Einzigen, die ausstiegen, die Zeit der Goldsucher war vorbei. Wir nahmen unser Gepäck und die Räder in Empfang und fuhren von dort aus erst mal zum Campingplatz. Auf schmalem Weg, bei starkem Wind von vorn und kurzen Anstiegen, ging es dann entlang der Küste nach Kaka Point. Ein schöner Platz direkt an einem Szenic Walks, also einem Wanderweg, der durch die Schönheiten der Natur führt. Und da der Tag noch lang war, nahmen wir diese Schönheiten auf einer ausgedehnten Wanderung in uns auf.

11.2. – Nach dem Frühstück, dem Zeltabbau und dem Räderaufpacken, einem Zeremoniell, das auch in den nächsten Wochen unverändert blieb, steuerten wir den Nugget Point an. Es ist der älteste Leuchtturm Neuseelands, erbaut 1870, den wir über eine Schotterstraße mit steilen Anstiegen erreichten. Dafür gab es dann von dort einen schönen Rundumblick auf das Meer, das bei dem starken Wind an der Küste hoch schäumte. Wir ließen die Räder oben stehen und stiegen zum Strand hinab. Zu unserer Freude lagen dort mehrere Seehunde faul auf dem Sand. Bis höchstens fünf Meter wagten wir uns an die Tiere heran, wir wollten sie keinesfalls stören, und so beachteten sie uns auch gar nicht weiter, sondern ließen sich fotografieren und filmen.

Zunächst auf Schotter, später Asphalt, fuhren wir nach Owaka. Von da wollten wir nach Tawanui, einem Ausgangspunkt für Wanderungen in den Catlins Forest Park, der zu großen Teilen noch unerschlossen war. Genau das Richtige für uns, denn wir lieben die Einsamkeit in der Natur. Am Abzweig von der Hauptstrecke war ein Campingplatz ausgeschildert, 12 Kilometer. Der Weg dorthin erwies sich aber nicht wie erwartet als eine Schotterstraße, sondern als ein Steinacker, sodass wir nur hoffen konnten, den Campingplatz baldigst zu erreichen. Die Straße stieg und fiel und dann stieg sie nur noch, doch auch nach 13 Kilometern gab es vom Campingplatz keine Spur. Es dämmerte bereits stark, als wir den höchsten Punkt erreicht hatten und nun wirklich nicht weiter wussten. Da tauchten plötzlich die Scheinwerfer eines Autos auf. Der Fahrer gab uns zu verstehen, dass wir weit über das Ziel hinausgeschossen seien, wir hätten hinter der Brücke in der Kurve nach links abbiegen müssen. Dorthin konnten wir jetzt nicht mehr zurück, es wurde dunkel. Obwohl direkt am Weg alles eingezäunt war, fanden wir in einer Zufahrt zu einem Grundstück gerade so viel Platz, dass wir das Zelt aufstellen konnten.

Uns hatten nicht nur die vielen Kilometer müde gemacht, sondern auch die vielen Eindrücke. Elisabeth war so ziemlich am Ende ihrer Kraft; immerhin konnten wir wegen des Winters über zwei Monate nicht mit dem Rad fahren, uns fehlte also das notwendige Training. So waren die heutigen 61 Kilometer mindestens gefühlte 80. Lila schlief nach einer Minute tief und fest. Nachts trommelte der Regen auf das Zelt, aber auch davon wurde sie nicht munter.

12.2. – Am Morgen fuhren wir zurück, und nach einigen Kilometern kam das Campingplatzschild, gemeinerweise nur von dieser Seite zu lesen, deshalb auch waren wir daran vorbeigefahren.

Auf dem riesigen Platz stand nur ein Zelt und ein Wohnmobil. Ein junger Mann machte sich an dem Gefährt zu schaffen, während seine Frau an einer Pumpe Wasser holte. Ich grüßte und fragte in meinem besten Englisch: „Excuse, is this drinking water?“ „Yes, it is, wir glauben das wenigstens.“ Aha Deutsche. Wir lachten und sie luden uns zu einem Kaffee ein und erzählten dann, dass sie sich das Wohnmobil gekauft hätten, mit Rückgaberecht, was am günstigsten sei. Nun würden sie bereits ein halbes Jahr durch das Land touren. Sie gaben uns auch eine Wanderkarte der Catlins, die sie nicht mehr brauchten, weil sie noch heute diese Gegend verlassen wollten. Wir freuten uns natürlich darüber, und sie hat uns auf der Wanderung auch gute Dienste geleistet.

Wenig später stand nur noch unser Zelt auf dem Platz. Jetzt wollten wir die Catlins erkunden. Mit der geschenkten Karte in der Hand gingen wir den Frank’s Creek entlang, ein Weg durch ein urwaldähnliches Gebiet mit baumhohen Farnen. Lila war begeistert und kam vor lauter Schauen kaum vorwärts. Immer wieder blieb sie stehen und ich musste die Form der Blätter bewundern, die sie entdeckt hatte. Die Bäume und auch die riesigen Farne waren bemoost und mit Schmarotzern bewachsen. Eine Hängebrücke kreuzte ein Flusstal, nur für eine Person erlaubt, stand auf dem Schild, die Kilo waren aber nicht angegeben. Doch bereits bei Lilas Leichtgewicht schwankte die Konstruktion ganz schön. Dieser Urwald gehörte uns offenbar allein. Wir verließen später den Track, stiegen den Berg hoch und liefen auf einer Road, im inzwischen aufkommenden Regen, zum Zelt zurück. Im Buch hatten wir gelesen, dass es dort auch Maoriland gibt, also Land, das den Maori gehört. Wir sahen aber kein Schild, das darauf hinwies. Der Name Catlins kommt von einem Walfänger, der 1840 große Landflächen von den Maori erworben hatte. Später aber wurde dieser Verkauf von der Regierung bis auf 92 Hektar nicht anerkannt, sicher hatte der Walfänger die Maori derb über das Ohr gehauen. Hier an der Küste gibt es aber auch eine „Cannibal Bay“. Sie erinnert an das Gemetzel des berüchtigten Maori Häuptlings Te Rauparaha, der 1830 dort wütete. Die Maori-Stämme im Süden versuchten daraufhin, sich unter den Schutz der weißen Siedler zu stellen.

13.2. – Am nächsten Tag war gutes Wetter, wir fuhren auf die Hauptstraße zurück und von da einen mächtigen Berg hoch. Ich musste auf den allerkleinsten Gang schalten, wobei meine Pfadfinderin immer einen Gang höher fuhr als ich. Die Sonne stach so, dass sich Lila mitten auf der Straße umziehen musste. Der Anstieg wurde nun unangenehm steil, mein Neigungsmesser am Rad zeigte 15 Prozent an. Da blieb sie zurück, ich stellte mein Rad ab, lief ihr entgegen und schob ihr Rad den Rest des Berges hoch. Oben konnten wir im Schatten riesiger Bäume rasten. Wir fuhren dann weiter zu den Matai Falls, einer romantischen Stelle mitten im Urwald, wo das Wasser herunter stiebte, begrenzt von großen Farnwedeln. Damit es uns nicht zu wohl wurde, begann wieder eine Schotterstraße. Wegen des losen Belages kamen wir kaum vorwärts. Schließlich erreichten wir die kleine Ansiedlung Papatowai, dort gab es sogar einen Laden, in dem wir einkauften. Einkaufen konnte zum Problem werden, denn in den dünnbesiedelten Gegenden sind auch Läden selten. So strebten wir danach, möglichst für drei Tage Lebensmittel mitzuführen, außer Wasser, das man in Neuseeland überall finden kann, man muss es nur keimfrei machen. Hierfür gibt es drei Möglichkeiten, entweder abkochen, doch soviel Treibgas schleppt man auf dem Rad nicht mit. Dann gibt es Tabletten, doch da muss man lange warten bis die Wirkung eingetreten ist, am besten sind Tropfen, die nach wenigen Minuten wirken.

Für den Anstieg zum Florence Hill wurden wir mit einem schönen Blick auf die Tautuka Bay belohnt. Von dort aus fuhren wir zu den Cathedral Caves, wo uns, laut Reiseführer, ein Naturschauspiel erwartete. Zunächst aber erreichten wir oben den Steilhang, dort gab es zwischen dichtem Bewuchs mit Bäumen und Büschen eine Parkmöglichkeit. Doch alles war leer, wie wir überhaupt in dieser Jahreszeit selten auf Touristen trafen. An einer günstigen Stelle bauten wir dort eilig unser Zelt auf, denn inzwischen begann es wieder zu regnen, auch neigte sich der Tag langsam dem Ende zu. Das angekündigte Naturschauspiel, unten an der Küste, wollten wir uns ohnehin erst am nächsten Tag und in aller Ruhe ansehen

Lange schliefen wir noch nicht, da wurden wir von einem ziemlichen Schlag auf unser Zeltdach geweckt. Bevor wir richtig zur Besinnung kamen folgte noch ein Schlag und noch einer, offenbar sprang irgend ein Tier mit Wucht auf das Zelt. Die Nacht war rabenschwarz, also eiligst die Taschenlampe suchen, aber die war weg, jedenfalls nicht zu finden. Wir öffneten den Reißverschluss und ich versuchte das Vieh durch Anschreien zu verscheuchen, weil es unser Zelt verletzen könnte. Doch ich wurde nur wütend angefaucht und fauchte zurück, so gut ich das konnte. Gleichzeitig angelte ich nach irgendwelchen Steinen, mit denen ich dann versuchte, das Opossum, denn ein solches schien es zu sein, zu treffen. Schließlich hatte der Angreifer das Spiel satt und zog sich aus der Kampfhandlung zurück. Als wir wieder in den Schlafsäcken lagen, meinte Lila: „Vielleicht war es nur ein voreiliger Gratulant und nun hast du ihn verscheucht. Schlaf schön.“

14. Februar, mein Geburtstag, der vierundsechzigste, wo blieben die Geschenke? Mein Geschenk lag neben mir. Der Regen hatte aufgehört, ein schmaler Weg führte hinunter an die Küste, wo das Meer tobte. Oben hing eine Tafel mit den Wasserständen von Ebbe und Flut. Danach mussten wir uns beeilen, wenn wir noch vor der Flut unten sein wollten. Etliche Stufen führten zwischen dichtem Bewuchs am Steilufer hinunter zum Strand. Während des Abstiegs aber drehte sich unser Gespräch noch um den nächtlichen Besucher.

Das Opossum, eine Beutelratte, gehört nicht zur einheimischen Tierwelt, seine Heimat ist Australien, wie es ja überhaupt, außer zwei Fledermausarten, keine endemischen Säugetiere in Neuseeland gibt. Die Millionen Jahre andauernde Isolation der beiden Inseln führte zu einer eigenständigen Entwicklung von Flora und Fauna. So sind 70 Prozent der Pflanzen endemisch, das heißt sie kommen nur dort vor. Doch mit der Ankunft der Europäer wurden innerhalb von wenigen Jahren zahlreiche Tier- und Pflanzenarten verdrängt durch das, was die Siedler mitgebracht hatten. Sogar Igel waren dabei, die in dem zum Teil subtropischen Klima keinen Winterschlaf brauchten. Die Siedler hatten auch europäische Laubbäume mitgebracht, und die Maori sahen zum ersten Mal buntes Herbstlaub. In den Pelztierfarmen wurden Opossums der Pelze wegen gezüchtet, solche Farmen sind immer ein Problem. Wenn dort Tiere entweichen, und das ist in der Regel der Fall, können sie sich unkontrolliert vermehren, was dann zu großen Schwierigkeiten führt. So sollen die Opossums in Neuseeland ganze Wälder fast kahlgefressen haben. Mit Gift und Abschuss werden sie nun bekämpft und stinken dann im Straßengraben vor sich hin, was wir schon aus hundert Meter Entfernung riechen konnten.

Unten an der Küste angekommen, zogen wir Schuhe und Strümpfe aus, das Wasser umspülte schon die Waden und spritzte bei der unruhigen See hoch auf. Jetzt war sogar die Sonne durchgekommen, und der sturmgepeitschte Strand bot ein grandioses Bild. Insbesondere, weil das Meer seine Fluten durch die offenen Höhlen presste, um dann weiß schäumend zurückzuströmen. Der Wasserdruck ist so gewaltig, dass im Laufe der Zeit diese Höhlen immer mehr ausgewaschen werden und zusammenbrechen können. Wir mussten die Kameras schützen und hochhalten, so kamen wir doch noch zu guten Fotos und Filmmetern. So beeindruckend die Cathetral Caves auch waren, gerade dieser Küstenstreifen hatte auch seine unangenehme Seite: Sandfliegen, kleine schwarze Biester, die man kaum beachtet, deren Stich man nicht merkt. Das Erwachen kommt erst später, wenn die schrecklich juckenden Quaddeln zum Kratzen verleiten. Nach Meinung der Maori hat die Göttin des Todes die Sandfliegen geschaffen, um den Menschen die vollkommene Schönheit der Landschaft zu vermiesen.

Gegen Mittag verließen wir die Cathetral Caves, und gleich ging es auf Schotter über einen anstrengenden Berg; endlich aber Asphalt. Nach 16 Uhr erreichten wir die Curio Bay, sie ist ein Teil der Porpoise Bay. Dort fanden wir auf dem Campingplatz eine phantastischen Stelle für unser Zelt, ein richtiger Geheimtipp, direkt am Meer liegend und auf drei Seiten von hohen Liliengewächsen eingegrenzt, idealer geht’s nicht. Dort sollte es auch einen versteinerten Wald geben, der nur bei Ebbe zu sehen sei. Es war gerade Ebbe, und wir sahen ihn auch, waren aber enttäuscht, denn er entsprach so gar nicht unseren Vorstellungen von Wald. Nur Baumstümpfe, die völlig verschlammt aussahen. Aber das war kein Schlamm, es war fester Stein, nur eben nicht der erwartete Wald. Trotzdem eine herrliche Bay, die Porpoise Bay, von der aus, leider nur in der Ferne, Delphine zu sehen waren.

15.2. – In der Nacht regnete es wieder, mit dem Hellwerden kam ein mächtiger Sturm auf, der am Zelt rüttelte. Als er dann nachgelassen hatte, brachen wir auf in Richtung Invercargill. Je weiter wir uns von der Küste entfernten, desto besser ließ es sich fahren, und bald hatten wir Rückenwind. So kamen wir schnell vorwärts und schafften die 95 Kilometer, trotz einiger Foto-, Film- und Esspausen, in sieben Stunden; jetzt hatten wir uns auch eingefahren. Der Campingplatz von Invercargill lag so ziemlich im Stadtzentrum, sodass wir gleich das Übliche einkaufen konnten, also Brot, Wurst, Margarine, Marmelade, Käse, kochfertige Suppen, Obst und etwas Süßes.

Nachts war der Himmel klar und es wurde hundekalt, sodass ich dem Orion nur einen flüchtigen Blick zuwarf, als ich mal raus musste.

16.2. – Am Morgen sahen wir uns dann die Stadt an, die über 50.000 Einwohner hat. Im Museum wird auch Maori Kunst ausgestellt. Südlich der Stadt steht an der Awarua Bay, dem Ort Bluff gegenüber, eine große Aluminiumhütte, ein neuseeländischjapanisches Werk. Der Rohstoff ist Bauxsit, ein Aluminiumoxyd, es kommt von der großen Fundstelle bei Weipa auf der Cape-York-Halbinsel Australiens. Das produzierte Aluminium wird dann überwiegend nach Japan geliefert. Da für diese Produktion viel Elektroenergie gebraucht wird, hatte man am Manapouri See extra ein Kraftwerk errichtet, bei dem die Turbinen in unterirdischen Kanälen durch Wasser angetrieben werden, die Flut sorgt dann für einen entsprechenden Wasserstand.

Wir fuhren weiter in Richtung Westen. Blauer Himmel und Sonnenschein – Herz, was willst du mehr? Eigentlich nichts, wir müssten wunschlos glücklich sein. Müssten, eigentlich, waren es allerdings nicht so ganz. Denn diesmal hatte ich, aus welchem Grund auch immer, auf Radhandschuhe verzichtet. Und obwohl uns bisher die Sonne noch nicht verwöhnt hatte, waren meine Hände bereits verbrannt und taten richtig weh. Lila hatte für alle Fälle Silastikbinden eingepackt, die ich nun einige Zeit als Handschuhersatz tragen musste, nicht sehr schön, aber ein Hingucker.

Meine Pfadfinderin hatte es dagegen noch übler erwischt. Durch eine Herpesinfektion, die sie auf jeder Auslandstour heimsuchte, waren ihre Lippen dick aufgeschwollen, die Aciclostad Creme aber blieb völlig wirkungslos. Jetzt hatten sich zudem noch dicke Krusten gebildet, und das Essen bereitete ihr ziemliche Schwierigkeiten. Aber sie hatte es vorher gewusst und meinte, unserer neunwöchigen Neuseelandtour gegenüber sei das doch nur ein kleines, eingeplantes Übel.

Tasuta katkend on lõppenud.