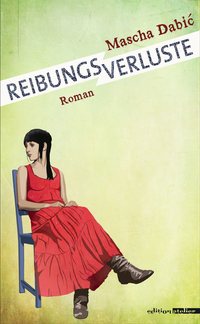

Loe raamatut: «Reibungsverluste»

Mascha Dabić

REIBUNGSVERLUSTE

Roman

Inhalt

- aufwachen -

- hetzen -

- ankommen -

- übersetzen -

- dolmetschen -

- entspannen -

- pausieren -

- weitermachen -

- schauen -

- reden -

- selber sprechen -

- weiterarbeiten -

- schweigen -

- träumen -

- rekonstruieren -

- nicht reden -

- rauchen -

- nicht kommen -

- gehen -

- heimfahren -

- heimkommen -

- einschlafen -

Wer der Folter erlag, kann nicht mehr heimisch werden in der Welt. (Jean Améry)

Die wahre Heimat ist eigentlich die Sprache. (Wilhelm von Humboldt)

- aufwachen -

Ich muss das Bett endlich umstellen, dachte Nora. Das dachte sie jeden Morgen beim Aufwachen, vergaß es aber im Laufe des Tages. Die Bücher waren überall, stapelten sich auf dem kleinen Esstisch und auf den beiden Stühlen, räkelten sich lose auf der Gästecouch und bildeten auf dem Boden größere und kleinere Türmchen, die in sich zusammenzufallen drohten. Die Bücher führten ein Eigenleben und waren darauf aus, Noras winzige Wohnung in Beschlag zu nehmen. Wie Gremlins, dachte Nora und zog sich die Decke über den Kopf, wie sie es als Kind getan hatte, während ihr älterer Bruder fasziniert den kleinen weißen Kuschelmonstern beim unkontrollierten Vermehren zugeschaut hatte. Nora hatte sich vor den Gremlins gefürchtet, Max wiederum hatte sich genüsslich über die Angst seiner kleinen Schwester lustig gemacht. Ich muss Max zurückrufen, dachte Nora. Ich muss, ich muss … jeder neue Tag begann mit Selbstbezichtigungen und unerledigten Verpflichtungen, die es nachzuholen galt, sowie mit dem Gefühl, dass die Bücher sie vorwurfsvoll anblickten und nur darauf warteten, angeschaut und gelesen und bearbeitet oder zumindest in Ordnung gebracht zu werden. Aber Nora dachte nicht daran, die Bücher anzurühren. Seit vier Wochen befand sie sich in einem Lesestreik, den sie zu ihrem eigenen Staunen selbst ausgerufen hatte, als sie mit wildfremden Leuten in einem Irish Pub auf ihren Dreißiger angestoßen hatte. Sie konnte nicht mehr genau rekonstruieren, wie sie dort gelandet war und mit wem, und schon gar nicht, wie sie auf diesen hirnrissigen Quartalsvorsatz gekommen war. Dreimonatiger Lesestreik. So ein Schmarrn, hatte sie am nächsten Tag lachend und mit brummendem Schädel gedacht, aber dann hatte sich die sprichwörtliche Schnapsidee, drei Monate lang bewusst kein Buch mehr anzurühren, wie ein Ohrwurm in ihrem Kopf festgesetzt, und sie musste nach zwei Wochen feststellen, dass sie tatsächlich bücherabstinent geworden war und ihr diese Nulldiät durchaus behagte. Seit Nora denken konnte, hatte sie immerzu irgendwelche Bücher vor der Nase gehabt, meistens mehrere gleichzeitig, Bilderbücher, Kindergeschichten, Abenteuerromane, Karl May, Die drei Fragezeichen, Jugendbücher über Pferde und Internate, später Sherlock Holmes und Poirot und Miss Marple und dann die düstere Welt von Edgar Allan Poe. Irgendwann war die sogenannte Weltliteratur allmählich in ihr Leben eingesickert, ihr erster weltliterarischer Sommer war von Kafka, Tschechow und Proust dominiert gewesen, und von da an hatte sie stets das Gefühl gehabt, immer weiter auf die hohe See hinauszuschwimmen, und kein Ende in Sicht. Je mehr sie las, desto unbelesener und ungebildeter fühlte sie sich. Wie die Russen sagen: Je tiefer in den Wald hinein, desto dichter das Holz. In den letzten beiden Jahren in Sankt Petersburg hatte die Leseobsession einen Höhepunkt erreicht. In Vladimirs Wohnung, die fast dreimal so groß war wie ihre jetzige Wiener Höhle, hatten sich die Bücher ebenso unkontrolliert vermehrt, im Schlafzimmer, im Bad, im Wohnzimmer, im Gästezimmer und in der Küche. Das hatte Vladimir zur Weißglut getrieben. Wenn Nora heute an ihre zweieinhalb Russlandjahre dachte, musste sie mit Bedauern feststellen, dass sie sich mehr an diverse Figuren und Szenen aus Romanen erinnerte als an Begegnungen mit realen Menschen. Damit sollte nun Schluss sein. Lesen oder Rauchen, Kopf oder Zahl: eine Sucht musste für drei Monate verschwinden, das hatte sie an ihrem dreißigsten Geburtstag spontan beschlossen. Es wurde Kopf, also musste das Lesen dran glauben. Seltsamerweise fehlte es ihr nicht. Erstaunlich, wie gut es sich anfühlte, zur Abwechslung nicht in der Schuld eines Bücherstapels zu stehen. Sie ertrug das Chaos in ihrer Wohnung mit Gleichmut. Ab und zu schob sie ein Buch mit dem Fuß zur Seite, aber ansonsten tat sie so, als wären die Bücher gar nicht da. Weit und breit kein Vladimir, der hätte protestieren können.

Der Wecker läutete zum zweiten Mal. Die zehnminütige Gnadenfrist war vorüber. Nora rappelte sich aus dem Bett hoch, murmelte »Scheiße« und ging die wenigen Schritte zum Bad. »Scheiße«. Auch das wollte sie sich abgewöhnen, dieses rituelle allmorgendliche Fluchen. »Jetzt redest du schon mit dir selbst. Bist halt wieder eine richtige Wienerin«, sagte sie halblaut und grinste ihr Spiegelbild an. Dann vergrub sie ihr Gesicht im kalten Wasser.

Nora genoss es, in der ersten Viertelstunde ihres Tages der Welt ohne Brille entgegenzutreten. Im Spiegel sah sie einen dunkelbraun umrahmten beigefarbenen Teigklumpen, die gemusterten Bodenfliesen verschmolzen zu einer meeresblauen glatten Fläche und das aufgetürmte schmutzige Geschirr vom Wochenende zeigte sich von seiner farbenfrohen Seite. Nora mochte ihre frühmorgendliche Sicht der Dinge. Was sie mit ihren sieben Dioptrien und dem Astigmatismus im linken Auge sah, das vermochte außer ihr niemand zu sehen. Die verschwommene, impressionistische Farblandschaft gehörte ganz allein ihr. Als Kind hatte sie es geliebt, heimlich die Brillen ihrer Eltern aufzusetzen. Die standardmäßige Warnung »Du ruinierst dir noch die Augen« ließ die altmodischen Aschenbecherbrillen nur noch begehrenswerter erscheinen, und wann immer sich eine günstige Gelegenheit bot, griff die kleine Nora entschlossen zu. Die Mutter war kurzsichtig, der Vater weitsichtig, und so wirkten alle Gegenstände im Wohnzimmer durch Mutters Brille winzig klein und scharf umrissen, und man bekam davon Kopfweh, während Vaters Brille eine ganz andere Welt offenbarte, eine verschwommene, gewölbte, verzerrte und vergrößerte, so wie auch ihre eigenen Augen – wenn sie sich mit Vaters Brille auf der Nase im großen Wohnzimmerspiegel betrachtete – riesig wirkten, wie die Augen des großmutterfressenden Wolfs in Noras erstem Lesebuch. Für Nora waren die Brillen der Eltern so etwas wie der Wunderpilz bei Alice im Wunderland. Ein und dasselbe Ding konnte mit einem Schlag größer oder kleiner erscheinen. Ein erster dezenter Hinweis des Lebens darauf, dass jeder die Welt auf seine eigene Weise wahrnahm.

Vladimir hatte ihr die häusliche Brillenlosigkeit als Faulheit und Realitätsflucht angekreidet. »Du willst wohl deine Haustiere nicht mehr sehen, deine Staubmäuse«, sagte er dann und zog sie am Ohrläppchen. »Du bist mein Staubmäuschen.« Ihm gefielen diese unregelmäßigen Verkleinerungsformen im Deutschen, wie Bäuchlein und Füßchen und Häuschen. »Selber Staubmäuschen«, antwortete sie dann und gab ihm einen Kuss auf sein Mäuschenschnäuzchen. Staubmäuse spielten sie, wenn Vladimir gut gelaunt war. Hatte er jedoch schlechte Laune, machte ihn Noras Sehverweigerung richtig wütend. Dann schimpfte er sie eine rücksichtslose Egoistin, die seine Wohnung verdreckte, während er sich den Rücken krumm arbeitete und jede Dienstreise, komandirowka, die ihm der Abteilungsleiter aufbrummte, notgedrungen akzeptierte, und überhaupt, wenigstens die Bücher aus der Küche könnte sie doch wegräumen, das wäre ja wohl nicht zu viel verlangt.

Nora wusste selbst nicht, warum sie morgens immer an Vladimir dachte. Da gab es nichts mehr zu denken, es war vorbei, und sie vermisste ihn nicht, und auch nicht den gemeinsamen Alltag. Nach dem Aufwachen kreisten ihre Gedanken jedoch unweigerlich um Vladimir, oder besser gesagt um seine Abwesenheit. Als wäre da ein Loch neben ihr, so ein Warp-Loch, das sich ihre Gedanken und Gefühle einverleibte. Offenbar hatte sich ihr Organismus noch nicht daran gewöhnt, alleine aufzuwachen. Mit Vladimir hatte es Rituale gegeben, kleine Gesten und Worte, mit denen sie gemeinsam den Übergang vom Schlaf in den Wachzustand überbrückt hatten, diesen Zwischenraum, in dem Wahrnehmungen und Gedanken ein Eigenleben führten. Seit Nora allein schlief, fühlte sich das Aufwachen anders an. Früher hatte sie Vladimir fast jeden Morgen erzählt, was sie geträumt hatte, noch bevor sie richtig wach geworden war. Der schläfrige Vladimir hatte nur mit halbem Ohr zugehört und zwischendurch ein desinteressiertes »prawda?«, »tatsächlich?« eingeworfen. Jetzt war keiner da, dem Nora ihre ausufernden Träume anvertrauen konnte, solange sie noch frisch waren und bevor sie der Klarheit der wachen Gedanken weichen mussten wie Tautropfen den ersten Sonnenstrahlen. Seit Nora wieder allein schlief, träumte sie nicht mehr viel. Das lag wohl daran, dass Vladimirs Schnarchen ihren Schlaf nicht länger störte.

Mit nassem Gesicht trat sie zum Herd und nahm die Espressokanne in die Hand. Nur mit Mühe gelang es ihr, die beiden Hälften auseinanderzuschrauben. Um diese Uhrzeit hatte sie noch wenig Kraft in den Händen. Sie holte das Zwischenstück mit dem Kaffeesatz von gestern heraus, drehte es um und pustete kräftig in die runde Öffnung. Der Kaffeesatz löste sich sauber von den Rändern und landete in ihrer hohlen linken Hand. Ein Trick, den sie von Vladimir gelernt hatte, den dieser wiederum auf einer Dienstreise in Italien aufgeschnappt hatte. Vermutlich von einer Italienerin, mit der er sie höchstwahrscheinlich betrogen hatte, wenn Betrügen überhaupt der richtige Ausdruck dafür war. Das war alles nicht mehr wichtig. Im Gegenteil, Nora amüsierte sich insgeheim über den Gedanken, dass sie durch Weisheiten, die sie aus Vladimirs Mund gehört hatte, indirekt mit den anderen Frauen in seinem Leben verbunden war. So hingen die Dinge zusammen.

Nora knetete den Kaffeesatz mit der linken Hand und wusch sich anschließend damit die Hände wie mit einer Seife. Den Pflegetipp hatte sie ihrer früheren russischen Mitbewohnerin Olga zu verdanken, die das wiederum in einer Frauenzeitschrift gelesen hatte. Angeblich bescherte Kaffee, als Peeling zweckentfremdet, eine glatte Haut. Russische Frauen legten den allergrößten Wert auf schöne Hände, und Nora hatte sich nach Kräften Mühe gegeben, dieser allgegenwärtigen ästhetischen Anforderung gerecht zu werden. Ihre eigenen Hände waren ihr in Russland mit einem Mal klobig und ungepflegt erschienen. Immerhin hatte sie sich in Russland abgewöhnt, an der Nagelhaut zu knabbern, nachdem Olga sie eines Abends resolut zurechtgewiesen hatte: »So geht das nicht, meine liebe Norotschka. Mit solchen Händen machst du keinen Eindruck auf Männer. Komm, ich zeige dir, wie man richtige Maniküre macht. Kostet nichts und dauert nicht lang.« Daraufhin war Olga in ihrem Zimmer verschwunden. Sekunden später war sie mit einem frischen Handtuch, einer Glasschüssel und einem altmodischen Lederetui zurückgekehrt. Aus dem Etui, in dem, wie Nora später erfuhr, schon Olgas Großmutter ihre Utensilien zur Nagelpflege aufbewahrt hatte, holte Olga diverse Werkzeuge heraus, mit denen sie sich daranmachte, Nora zu raffinierten russischen Damennägeln zu verhelfen. Zuerst musste man die Finger im Wasser aufweichen, erklärte Olga und goss lauwarmes Wasser in die Glasschüssel. So ließ sich die Nagelhaut leichter entfernen. Danach wurden die Nägel sorgfältig gefeilt und die Hände mit einer Feuchtigkeitscreme einmassiert. Die ganze Prozedur nahm etwa eine halbe Stunde in Anspruch. Zum Schluss durfte Nora aus einer eckigen dänischen Keksdose, in der Olga ihre Nagellacke aufbewahrte, eine Farbe auswählen, um sich anschließend von Olga fachmännisch erklären zu lassen, wie man einen Nagellack richtig auftrug. »Du fängst in der Mitte des Nagelbetts an, siehst du? So. Dann arbeitest du dich hinauf, fast bis zur Nagelhaut. Aber nur fast. Du darfst mit dem Pinsel nicht anstoßen, sonst verliert die Farbfläche ihre Kontur. Ja, so ist es gut.« Nora hatte sich für einen knallroten Nagellack entschieden, bezeichnenderweise ein Essie mit dem Namen Russian Roulette, denn ihre Schwäche für die Magie von Wörtern und Eigennamen konnte sie selbst bei der Auswahl von Lacken, Parfums, Zigarettenmarken oder Wohnadressen nicht ganz ablegen. Es war wohl nur einem Zufall zu verdanken, dass sie zwei Tage später, mit ihren tadellos rot lackierten Nägeln bewaffnet, Vladimir in einem Lokal kennengelernt und aus einer puren Laune heraus verführt hatte. Olga glaubte nicht an einen Zufall, ihrer Meinung nach war es gerade die Maniküre gewesen, die Noras Weiblichkeit zur Geltung gebracht und ihr damit zu dem verholfen hatte, was sich zunächst wie Liebesglück oder Glück in der Liebe angefühlt hatte. Später lackierte sich Nora nur noch selten die Nägel, beherzigte aber Olgas Ratschläge bezüglich Maniküre und legte sich eigens dafür ein Handtuch, eine Glasschüssel und ein schlichtes Lederetui zu. Auch als sie später mit Vladimir zusammengezogen war, widmete sie zwischendurch einen Abend ihrer Nagelpflege, mit Rachmaninows Drittem Klavierkonzert im Hintergrund, zur großen Belustigung von Vladimir, der ihr kopfschüttelnd eine ästhetische Assimilierung attestierte. Seit Nora wieder in Wien lebte, waren die Maniküresitzungen seltener geworden, aber das tägliche Kaffeepeeling für die Hände war inzwischen Routine. Olga selbst hatte immer nur schwarzen Tee getrunken und hatte sich gefreut, eine Mitbewohnerin zu haben, die täglich nützlichen Kaffeesatz produzierte.

Ich muss endlich wieder mit Olga skypen, dachte Nora, während sie die Espressokanne zusammenschraubte. Wieder so ein »ich muss, ich muss«. Nora stellte die Espressokanne auf die Herdplatte und ging ins Bad. Hastig streifte sie ihren hellblauen Flanellpyjama ab und stieg in die Duschkabine. Der Wettkampf gegen die Zeit konnte beginnen. Sie musste mit dem Duschen fertig werden, bevor die Kaffeemaschine mit einem lauten Blubbern auf sich aufmerksam machte. Der harte Wasserstrahl katapultierte Nora endgültig in die Gegenwart, der zitronige Duft des Duschgels mischte sich mit dem stärker werdenden Kaffeegeruch. Sie schrubbte sich kräftig mit einem Schwamm ab und ließ anschließend eiskaltes Wasser über ihren Körper laufen. Auch diesen Tipp hatte sie aus Russland mitgebracht. »Ist gut gegen Cellulitis. Und härtet dich ab«, hatte Olga ihr eingeschärft. Tatsächlich entbehrte es nicht einer gewissen Härte, sich jeden Tag mit eiskaltem Wasser zu übergießen, so kalt, dass der Atem stockte, aber für Nora war der Wettlauf gegen die Kaffeekanne in Kombination mit dem kalten Wasser die einzige Möglichkeit, die Zeit unter der Dusche einzugrenzen. Wäre es nach ihr gegangen, würde sie stundenlang unter der heißen Dusche stehen und sich Tagträumen hingeben, wie es sich für Warmduscher gehörte. Aber das war zeitaufwendig und obendrein eine Ressourcenverschwendung, die sie nicht verantworten konnte.

Nora spürte, wie nach der kalten Dusche Hitze in ihrem Körper aufstieg und ihre blasse Haut stellenweise rötlich färbte. Jetzt war sie richtig wach. Sie wickelte sich in ein Handtuch und eilte zum Herd. Punktgenau, der Kaffee war soeben fertig geworden. Ein kleiner Etappensieg. Zufrieden goss sie die heiße dunkelbraune Flüssigkeit in ihre neue Kaffeetasse, die sie sich selbst zu ihrem Dreißiger geschenkt hatte. Eine schlichte graue Tasse, ohne jegliche Verzierungen. Eine solche Tasse aufzutreiben, war gar nicht so leicht gewesen. Die beige Farbe, die der Kaffee annahm, nachdem sie ein wenig Milch hineingeschüttet hatte, passte hervorragend zum Grauton.

Mit der Kaffeetasse in der Hand stapfte Nora zurück zum Bett. Sie stellte die Tasse auf dem Nachtkästchen ab und setzte ihre Brille auf. Augenblicklich verwandelten sich die Farbflecken in scharf umrissene Gegenstände, und das Zimmer stellte seine Unaufgeräumtheit unverhohlen zur Schau. Noras Blick fiel auf den Wecker. Viertel nach acht. Sie musste sich beeilen. Jeden Montag das gleiche Drama. Sie brauchte fast eine Dreiviertelstunde zur Arbeit, also sollte sie schon längst fertig angezogen sein und das Haus verlassen haben. An eine selbstgedrehte Zigarette, gemütlich zum Kaffee und Radiomusik, war nicht mehr zu denken. Mit geübten Handgriffen nahm sie aus dem Kleiderschrank alles, was sie brauchte: Unterwäsche, Socken, Jeans, ein kurzärmliges schwarzes Oberteil und eine dunkelblaue Strickjacke, zog sich rasch an und hob ihre Handtasche vom Boden auf. Eine weitere Weisheit Olgas kam ihr in den Sinn: »Du darfst deine Handtasche nie auf dem Boden ablegen, sonst wirst du immer zu wenig Geld haben.« Das erklärt vielleicht einiges, dachte Nora und gönnte sich ein herzhaftes Seufzen. Dann kehrte sie rasch zum Vorraum zurück, schlüpfte in ihre Turnschuhe, trippelte zum Bad, putzte sich die Zähne, schnürte ihre Schuhe, danach nahm sie noch einen großen Schluck Wasser, band ihre Haare hastig zu einem vogelnestartigen Gebilde zusammen und stürmte aus der Wohnung.

- hetzen -

Die Topfpflanzen im Stiegenhaus würden einen weiteren Tag ohne Wasser auskommen müssen, Nora hatte keine Zeit mehr, ihnen zu trinken zu geben. Die kleine Palme, die Nora wegen ihrer Mimosenhaftigkeit Mimi nannte, die Aloe Vera namens Verotschka, der Gummibaum Boris und die drei kleinen Kakteen Tick, Trick und Track, von denen einer, nämlich Trick, gerade in Blüte stand, was ihn verletzlich aussehen ließ, schienen Nora ebenfalls vorwurfsvolle Blicke nachzuwerfen, als sie an ihnen vorbeilief und die Treppe hinunterstürzte. Nach dem Einzug hatte Nora sich fest vorgenommen, sich häuslich einzurichten und zu diesem Zweck im nächstbesten Blumenladen sorgfältig mehrere Topfpflanzen ausgesucht und eigenhändig die vier Stockwerke hinaufgetragen, nur um festzustellen, dass in ihrer kleinen Wohnung gar kein Platz für sie war, jedenfalls kein richtiger Platz an der Sonne. Die anspruchslosen Kakteen hätten bleiben können, aber Nora brachte es nicht übers Herz, die kleine Pflanzenkompanie auseinanderzureißen, denn ihre Pflanzen gehörten auf eine ähnliche Weise zusammen wie streunende Hunde unterschiedlicher Rassen, die sich aus unerfindlichen Gründen zu einer Hundebande zusammenrotten. So fanden alle Pflanzen im Stiegenhaus ihr neues Zuhause. Ihren ersten Winter hatten sie erstaunlich gut überstanden. Wenn Nora zwischendurch Zeit hatte, sich mit ihren Pflanzen zu beschäftigen, dann sprach sie leise zu ihnen, manchmal auf Russisch. Das hatte sie sich von Vladimirs Großmutter abgeschaut, einer uralten rüstigen Dame, die sich auf ihrer Datscha stundenlang liebevoll mit ihren Pflanzen unterhielt, während sie für ihre eigenen Artgenossen nur schroffe Kommandos übrig hatte. Noras Pflanzenkompanie schien es ihr zu danken, alle Mitglieder hielten tapfer die Stellung, trotz der beträchtlichen Vernachlässigung, die ihre Besitzerin ihnen über weite Strecken angedeihen ließ. Die Pflanzen verdeckten das Schuhregal, auf dem sich ein Dutzend Schuhpaare türmten, und bereiteten ihr jeden Abend einen freundlichen Empfang.

Nora rannte die Treppen hinunter, steckte sich unterdessen eine Zigarette an und stieß die schwere Holztür auf. Auch wenn sie es eilig hatte, was so gut wie jeden Tag der Fall war, genoss sie immer diesen kurzen Augenblick, wenn ihr linker Fuß zum ersten Mal die Straße berührte. Ein zweites Aufwachen, ein endgültiger Schritt hinein in den Tag, hinaus in die sogenannte Welt. Wenn sie den sprichwörtlichen ersten Fuß vor die Tür setzte, fühlte Nora, dass die Last der morgendlichen Gedankenspiralen mit einem Mal etwas weniger wog. Die Straße, die frische Luft, die Aussicht auf Bewegung, der Anblick von Häusern, Autos, Menschen und Hunden, das alles zusammen bescherte eine kurzzeitige Befreiung von ihren Erinnerungsfetzen und Sorgen. Einen Augenblick lang schien alles möglich.

Das war es natürlich nicht. Nora wusste, sie würde nun, so wie jeder andere Passant auch, ihre Schritte genau dorthin lenken, wo sie erwartet wurde, wo eine Aufgabe ihrer Erledigung durch sie, Nora, harrte. Sie würde dorthin gehen, wohin sie gehen musste, weil das nun mal so war, weil das Stadtleben schlussendlich daraus bestand, dass man einmal oder mehrmals am Tag sein Wohnhaus verließ und sich zu seinem Arbeitsplatz, zu einer Verabredung, zum Einkaufen oder zu einem Konzert begab. Die Freiheit des Flaneurs war eine Erfindung der Tourismusbranche, jedenfalls nichts, das auch nur im Entferntesten mit Noras Alltag zu tun hatte.

Obwohl, ganz so war es auch wieder nicht. In ihren ersten Wochen in Sankt Petersburg, bevor sie ihre Arbeitsstelle im Goethe-Institut angetreten hatte, war sie stundenlang ziellos durch die Stadt gestreift und hatte die Magie der Weißen Nächte begierig aufgesogen.

Der allererste Blick auf diese unwirklich schöne Stadt war etwas Besonderes gewesen, ein Zustand, den sie zu verlängern suchte, indem sie ihrem Erkundungsdrang Grenzen auferlegte, um so lange wie möglich in dem Gefühl zu verharren, dass alles um sie herum fremd, verlockend und vielversprechend war. So wie sie beim Lesen eines besonders guten Buches gegen Ende Angst hatte, von den liebgewordenen Figuren Abschied zu nehmen, und deshalb an den letzten Leseabenden die Seitenanzahl streng rationierte, damit die Lektüre noch ein paar Tage länger anhielt, so achtete sie auch darauf, in einer neuen Stadt nicht zu viel auf einmal in sich aufzusaugen, um den Moment hinauszuzögern, an dem die Stadt vertraut und also zum unscheinbaren Hintergrund verkommen sein würde.

Die Freiheit, Sankt Petersburg im eigenen Tempo zu erforschen, währte nicht lange, denn sehr bald waren ihre Tage mit Terminen, Verabredungen, Lesungen und Vernissagen vollgepackt. Die Stadt wurde profan und verlor ihren Glanz, wie Aschenputtel um die Mitternachtsstunde. Die atemberaubende Kulisse, in der, so hatte sich Nora anfänglich gerne vorgestellt, Raskolnikow seine fieberhaften Runden gezogen und der rasende Eherne Reiter den kleinen Beamten verfolgt hatte, verwandelte sich bald in ein konventionelles Koordinatensystem aus Metrostationen, Straßennamen und Hausnummern, in dem sie sich so bald wie möglich zurechtfinden musste, wollte sie nicht im Großstadtdschungel untergehen. Ihren letzten stundenlangen Streifzug ohne Plan und Ziel hatte sie etwa vor eineinhalb Jahren absolviert, an dem Abend, als sie sich endgültig von Vladimir getrennt hatte, oder Vladimir sich von ihr getrennt hatte, je nachdem, wie man es sehen wollte.

Nora nahm einen tiefen Lungenzug von ihrer Zigarette und atmete genüsslich aus. So viel Zeit musste sein. Sie band ihr Fahrrad los und schwang sich auf den Sattel. Nach vielen verpatzten Besteigungen hatte sie doch noch gelernt, ihr Fahrrad, ein altes Herrenrennrad, wie ein Mann zu besteigen, indem sie mit dem linken Fuß in die Pedale trat und das rechte Bein über den Sattel schwang. Aus dem Augenwinkel nahm sie wahr, wie die alte Frau ihren Platz neben dem Supermarkt einnahm. Da saß sie seit etwa einem Dreivierteljahr, vermutlich eine Rumänin in ihren späten Sechzigern, jeden Tag, als wäre diese Straßenecke ihr Büro. Zuerst hatte sie auf dem Boden gekauert, auf einer ausgebreiteten Zeitung. Irgendwann hatte sie sich einen Plastikhocker besorgt und einen Pappbecher vor sich aufgestellt. Wortlos nickte sie jedem Passanten zu, und das war alles. Die ersten paar Tage war Nora über den Anblick der alten Frau bestürzt gewesen, denn sie hatte eine unheimliche Ähnlichkeit mit ihrer Großmutter, es war der gleiche ruhige, durchdringende Blick aus den eisblauen Augen, die gleiche leicht zusammengekauerte Körperhaltung. Mit der Zeit hatte sich Nora an die Szenerie vor ihrem Supermarkt gewöhnt, aber an kalten Tagen versetzte es ihr einen Stich, die alte Frau in Jacke und Schal eingepackt zu sehen. Seit zwei Monaten verkaufte die Frau eine Zeitung, Nora war einigermaßen beruhigt, offenbar war irgendjemand da, der sich kümmerte, eine Organisation oder eine Privatperson. Ab und zu kaufte Nora der alten Frau eine Zeitung ab und legte ein paar Euro drauf, aber an den meisten Tagen schaute sie verlegen weg und erwiderte das Kopfnicken nicht.

Nora strampelte los, nickte der alten Frau kurz zu, bog um die Ecke und reihte sich in den Verkehr ein.

Schon wieder rot. Sie würde wertvolle Minuten verlieren, und wenn sie Pech hatte, würde überhaupt eine rote Welle auf sie zurollen, und dann würde sie schon wieder zu spät zur Arbeit kommen. Nora spürte, wie der Ärger über sich selbst, über ihre pathologische Unfähigkeit, das Haus rechtzeitig zu verlassen, in ihr aufstieg und ihr Schweißperlen auf die Stirn trieb. Sie nahm einen weiteren, aggressiven Zug von ihrer Zigarette. Wie konnte es sein, dass andere Menschen morgens mühelos ihr warmes Bett verließen, ihre Morgentoilette erledigten, möglicherweise sogar ein Frühstück zu sich nahmen und sich obendrein noch schminkten oder rasierten? Dort drüben, diese junge Frau mit den Stöckelschuhen: perfekt frisiert, dezent geschminkt, adrett angezogen. Oder dieser Mann da, mit den zwei Kindern: Wie hatte er es bloß geschafft, früh genug aufzustehen, um diese beiden kleinen Menschen anzuziehen, zu füttern und aus dem Haus zu bugsieren?

Vladimir war auch einer von diesen Morgenmenschen gewesen. »Du Morgenstreber«, hatte sie ihm manchmal schnurrend aus dem Bett nachgerufen, während er sich mit äußerster Präzision und Hingabe seine Krawatte band, sich seine Omega-Uhr umschnallte und alle anderen Attribute des erfolgreichen Lebens anlegte, wie ein Ritter, der sich in die Rüstung wirft, um loszuziehen und sich im rauen Kampf zu behaupten. Da fehlte nur noch die hübsche, frisch angetraute Gattin, die mit einem strahlenden Zahnpastalächeln die Milch in die Cornflakesschüssel goss und mit einer schwungvollen Bewegung den frischgepressten Orangensaft auf den Tisch stellte. Dafür taugte Langschläferin Nora allerdings nicht.

Vladimir gehörte zu der globalen Heerschar von Männern, die verlässlich und pünktlich im Büro erschienen, frisch rasiert, gut gelaunt, mit korrekt gebundener Krawatte und glänzenden Schuhen. Einer von den unzähligen strammen Soldaten der Wirtschaft, die, sobald sie aus dem Bett steigen, zielstrebig dem ersten Höhepunkt ihrer Leistungskurve entgegeneilen. Nora dagegen hatte ihren Schlafrhythmus schon als Schülerin nachhaltig beschädigt, als sie damit begonnen hatte, bis spät in die Nacht mit der Taschenlampe Abenteuerromane und Detektivbücher unter der Decke zu lesen, um ihren Bruder Max nicht zu stören, was dazu führte, dass sie in der Schulbank gegen den Schlaf ankämpfte und dann, sobald sie aus der Schule kam, kraftlos ins Bett fiel und in einen tiefen Nachmittagsschlaf glitt. Diese Angewohnheit behielt sie im Studium und danach bei. »Du bist eben eine Eule«, hatte Vladimir gesagt, wenn sie selbst über ihre morgendliche Schussligkeit geklagt hatte.

Die Ampel schaltete auf Grün. Nora strampelte los.