Loe raamatut: «Nafar»

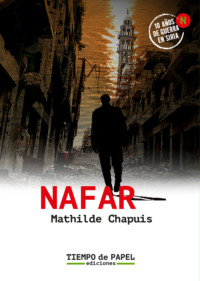

NAFAR

Mathilde Chapuis

Tiempo de Papel Ediciones

Título original: Nafar

© De los textos, Éditions Liana Levi, 2019.

© De la edición en español, Tiempo de Papel Ediciones, 2021

C/ Polo y Peyrolón, 1

46021 Valencia

info@tiempodepapelediciones.com

Traducción: Carmen Javaloyes

Diseño y maquetación: elmorenocreativo.es

ISBN: 978-84-09-30562-9 (ebook)

Dep. Legal: : V-1024-2021

Imprenta: Estugraf.

Primera edición, abril de 2021.

Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y sgts. Código Penal).

A Thaer

I

1

Es una noche de octubre. Caminas, rápido pero silencioso, hundiéndote en una maraña de abundante vegetación con el corazón palpitando y el aliento entrecortado. No sabes ni en qué ni sobre qué caminas, pero aprietas el paso, dando patadas, tropezando, con los brazos extendidos como para empujar la oscuridad.

La ciudad ya queda lejos. La ciudad fue ayer. Ahora es el bosque, es la noche. Tienes que avanzar.

No llevas contigo demasiadas cosas. Ni comida ni bebida. Tenías algunos cigarrillos, pero ya no te quedan. Te los fumaste mientras esperabas bajo el puente a que hubiera suficiente oscuridad para poder salir sin ser visto. Sólo te queda el mechero, un billete de veinte euros y algunas monedas en el fondo del bolsillo de tu pantalón.

Los zapatos te costaron diez liras, la suela es flexible, aunque demasiado fina para los accidentados caminos que tendrás que recorrer. Como única ropa caliente vistes la chaqueta que llevas cada invierno, una chaqueta de piel, cómoda, que no pasa de moda, una chaqueta azul, forrada de un tejido muy suave, con dos bolsillos cruzados a la altura de las caderas que te resaltan el pecho cuando introduces las manos.

Pero esta noche las mantienes libres. Registran la oscuridad, exploran con nerviosismo. A tu alrededor todo son formas oscuras y opacas, impenetrables. Cuando crees que puedes cogerlas, desaparecen. De repente algo te agarra, te araña, algunas ramas te abofetean y te golpean, pero tú continúas. A veces los árboles ocultan la luz del faro que te guía; pero tú continúas pese a todo, siguiendo una línea imaginaria sin desviarte de tu camino.

Me gustaría escribir que es a mí hacia donde te diriges, que es a mí a quien te acercas con tanto valor y tanta fuerza de voluntad. Escribir que soy yo quien te sirve de guía, pero la verdad es que todavía no nos conocemos. Esta noche ignoras todo sobre mi existencia como yo desconozco todo de la tuya. No soy yo quien te llama. No soy yo quien motiva tu travesía. Sin embargo, debe ser algo muy grave, algo muy extremo para que decidas enfrentarte a la noche. Tiene que haber un motivo, tremendo y violento, para que te sumerjas en este margen del mundo, desconocido y lleno de peligros. Y si, ahora mismo, alguien te detuviese para preguntarte qué haces en este bosque (seguramente un militar, pues no puede haber nadie más en esos parajes a esas horas), creo que responderías: “Estoy aquí porque no tengo elección”.

2

Ayer un autobús te dejó en el centro de Edirne, cerca de la mezquita de Selim. Dormiste durante todo el trayecto, el día había caído y cuando despertaste ya estabas en una ciudad desconocida, desorientado.

Un áspero viento circulaba sacudiendo los árboles, levantando el polvo sobre la carretera y agitando violentamente unas orgullosas banderas rojas sobre las que una media luna pellizcaba entre sus extremos una pequeña estrella blanca. Los tejados ardían. La ciudad estaba impregnada de un olor a quemado, extraño para quien llegara de Estambul, como si en el horno de cada casa se hubiera carbonizado y olvidado el mismo pastel.

Deambulaste por las calles comerciales buscando algo de comer y, después de saciarte con un kebab insípido, fuiste en busca de un hotel barato.

Al recepcionista de la pansyon donde pasaste la noche le faltaba un ojo. Por veinticinco liras conseguiste una miserable habitación, al lado de la recepción, donde pudiste dormir gracias a tu habitual sueño profundo, pero temías la llegada del alba y tener que salir y cruzarte de nuevo con el hueco blanco y liso de esa órbita vacía.

–Çay! Çay ister misiniz? ¡Té! ¿Quiere té?

Alrededor del mediodía, esa mañana, te sentaste en un kıraathane, un café tradicional donde los hombres desocupados suelen beber té, fumar cigarrillos y jugar eternas partidas de tavla1 durante días enteros. Allí se hablaba poco. La única conversación era la de los dados rodando, los rosarios desgranándose y las cucharillas tintineando en los pequeños vasos de té. En cada pared había un retrato de Atatürk con sus ojos verdes fijos en todos.

Hacía vigilia… u os vigilaba.

–Bir tane çay! 2

Preguntaste al camarero que te dejó el té sobre la mesa por dónde se iba a Grecia.

–Pazarkule –respondió, tan seco y cortante como una rama muerta.

Pazarkule es el nombre del puesto fronterizo. Una especie de sucesión de edificios a lo largo de una carretera desnuda, rodeada de campo, árboles y matorrales. Allí es donde los militares, empuñando sus fusiles en bandolera, tienen el cuartel. Allí es donde, en una pequeña oficina prefabricada, un empleado estampa el sello sobre el pasaporte de los que cruzan la frontera en coche, permitiéndoles pasar a Europa o entrar en Turquía.

Pazarkule no era la repuesta que esperabas. Abriste la boca para protestar, pero el camarero ya te había dado la espalda, marchándose hacia otra mesa, mientras sostenía con ambas manos una gran bandeja metálica repleta de pequeños vasos del líquido rojo.

–Çay! Çay ister misiniz? 3

Te limpiaste las gafas con un pañuelo de papel y encendiste un cigarrillo. Los hombres a tu alrededor se habían dado cuenta de que eras un extranjero, pero ya no te prestaban atención. Algunos habían retomado sus partidas de tavla, otros miraban al vacío con la espalda arqueada, tan inmóviles como las sillas sobre las que estaban sentados, sólo los dedos de la mano derecha, abandonados sobre el muslo, trituraban mecánicamente las perlas de sus tesbih4. Sentados cerca de la pantalla de televisión, colocada en una esquina de la habitación, unos pocos permanecían absortos en una carrera de caballos. Con desprecio o indiferentes, te habían impuesto su silencio.

Desanimado, estabas a punto de marcharte cuando el camarero que recogía tu vaso te señaló con el dedo índice el fondo de la sala.

Le seguiste, atravesando la estancia entre las mesas alineadas. Allí, un hombre con la mejilla llena de cicatrices y las manos apoyadas sobre el zinc te invitó a sentarte. –Buyrun5…

–Grecia ir, yo quiero… –dijiste en un turco casi aceptable–. ¿Comprendes?

–¡Shhhhh! –contestó el hombre tapándose la boca.

Con gesto lento y teatral puso azúcar en su té, lo removió haciendo resonar la cucharilla y se lo llevó a los labios. Detrás de él, Atatürk, suspendido en un cuadro de madera sobre las teteras, aparecía con un birrete peludo sobre la cabeza. Te observaba, igual que un malvado genio, con la ceja levantada.

–He salido de la cárcel hace dos semanas y no quiero volver… ¿Entiendes? –dijo el hombre.

Después, con un leve gesto de la mano, te insinuó que a cambio de algunos euros aceptaría darte la información que necesitabas.

Tus dedos se colaron en el bolsillo derecho de tu pantalón. Palpaste el papel rígido y nuevo de dos billetes doblados uno sobre otro. En Estambul cambiaste todos tus ahorros para el viaje, unas doscientas liras que colaste por debajo de la ventanilla de la oficina de cambio y por las que te dieron setenta euros.

Te gustaría sacar el billete de veinte euros sin enseñar el de cincuenta. El hombre de la cicatriz esperó a que te decidieras liando un poco de tabaco en un papel de fumar. Podrías hacer una discreta manipulación y dejar a un lado el billete grande, pero una vocecilla interior te susurraba al oído: “¡Veinte euros, espabila! Este tipo debe mover miles de centavos”.

Debías jugar fino. No querías arriesgarte a ofender al expresidiario ni perder la oportunidad de conseguir información. Así que sacaste de tu bolsillo el billete de cincuenta euros y dijiste resignado:

–Es todo lo que tengo.

El billete se quedó unos segundos sobre el mostrador. Temías no haber dado suficiente, pero finalmente una mano lenta pero segura se apoderó de tu billete, animando la lengua del hombre.

Te dijo que debías cruzar el Meriç –que pronunció “Meritch6”–, el río vigilado por los ejércitos de los dos países fronterizos. Tendrías que caminar de noche, sin luna, en una noche tan negra como fuera posible, desde la ciudad hacia una luz roja que verías brillar a lo lejos. Esa luz, que provenía de una torre muy lejana, representaría para ti Grecia, pues era desde allí desde donde se indicaba el camino.

3

Desde que abandonaste la atmósfera de humo del café han pasado ocho horas. Ocho interminables horas durante las cuales has esperado, escondido dentro de una tubería de desagüe, bajo el puente de una autopista. El azar, a veces generoso, ha querido que hoy no haya agua y que su diámetro sea lo suficientemente grande para que puedas refugiarte.

Permaneces sentado, con la espalda arqueada, inmóvil, sin más compañía que la de una rata que has visto escabullirse hacia el fondo del largo tubo y sin más ocupación que fumar el contenido de tu paquete de cigarrillos. Arena, grava, moho verdoso, el revestimiento de las paredes es obra de las arañas.

La ciudad todavía está cerca y su persistente olor a carbón sigue inundando la atmósfera. La ciudad aún está cerca, pero tú ya has pasado a un universo completamente diferente.

Aquí, a menos de cinco quilómetros de la mezquita de Selim y del corazón de la ciudad, las casas aparecen desordenadas, amontonadas unas sobre las otras, y las aceras son de tierra. Una sombría llanura se extiende bajo tus ojos, los campos están desnudos, estriados por tallos secos, y la tierra es de color negro. A lo lejos, el estruendo penoso de un viejo tractor indica que la ciudad ha ocupado el mundo rural.

De Edirne no pudiste ver gran cosa. Ni la belleza de sus monumentos o el llamativo contraste entre la energía de algunos barrios y la apatía de otros: en realidad no has visto nada. Sólo conservarás en tu memoria la imagen de esa órbita vacía, ese agujero profundo sobre la cara del recepcionista de la pansyon donde dormiste y la mirada desconfiada, impenetrable, de aquel a quien entregaste las dos terceras partes de tu fortuna a cambio de información.

Abandonando esta mañana la casa donde has pasado la noche, dejando esta tarde el centro por la periferia, acariciando de paso el pelo erizado de algunos gatos vagabundos, has atravesado Edirne, con la mente en otra parte. Sin embargo, me parece que cada lugar por el que has paseado, cada esquina, cada edificio que apenas barriste con la mirada conservará un poco la gravedad de este momento. Bajo tu piel, en tus venas, hay un sueño, una esperanza, una locura.

Un secreto que sólo el hombre de kıraathane conoce y que nadie más debe sospechar.

Todavía no nos conocemos y me aprovecho de ello, exploro todas las posibilidades del “todavía no”. Me muevo, subo muy alto, tan alto como los grupos de estorninos que oscurecen el cielo de este día de octubre. Y contemplo Edirne.

Sobrevuelo sus calles peatonales, sus centros comerciales, sus maravillosas plazas, y puedo leer los carteles luminosos enganchados sobre sus fachadas. Todos los fines de semana, los griegos de la Tracia limítrofe vienen a la ciudad a pasear o a hacer compras. Edirne es su ciudad más grande, ellos la llaman Andrianópolis, Adrianopoulis o la ciudad de Adriano (por el emperador romano que la fundó) y recuerdan un tiempo en el que no había fronteras, un tiempo en el que Edirne era un próspero cruce de caminos entre el Mar Negro y el Mediterráneo.

Echo una ojeada a su campus universitario, repleto de numeosos y refinados estudiantes. Por espacio de un minuto vivo el ritmo frenético de sus grandes bulevares, pero después me retiro cerca de sus edificios seculares. Contemplo los mercados ambulantes y las majestuosas mezquitas con minaretes altísimos y cúpulas azules. Andrianópolis fue durante más de un siglo la capital del imperio Otomano, hasta que Mehmet el Conquistador se apoderó de Constantinopla y transfirió el centro de poder. Lo que más sorprende, cuando se la observa, es la desproporción de algunos de sus edificios con las reducidas dimensiones de la ciudad, condicionada en su expansión por la proximidad de la gigantesca metrópoli en que se ha convertido Estambul.

Me acerco, desciendo un poco. Contemplo, en los callejones por los que diste algunos pasos al salir del kıraathane, las paredes deterioradas de los konaks, esas grandes villas de madera del siglo pasado. Un poco más lejos puedo divisar un magnífico puente de piedra, con sus pilares sumergidos en un agua fangosa, apenas animada por algunas ondulaciones, pero no tiene ningún muelle para poder pasear a lo largo del Tunca, el pequeño riachuelo rodeado de terraplenes que circunda la ciudad por el lado oeste.

El Meriç está a quinientos metros, dividiendo el paisaje. Observo con especial atención la oscura línea que dibuja, parece una culebra negra que penetra entre los campos y los bosques verdes.

De norte a sur, a lo largo de todo su recorrido, el río decide el trazado de la frontera entre Turquía y Grecia, separando un país del otro, el Oriente de Europa. Excepto en Edirne.

En Edirne forma un semicírculo un tanto irregular, como un paréntesis, un gancho de una decena de quilómetros que penetra en Turquía antes de retomar de nuevo su rol de separador, de tortuoso cordón que desciende hasta el mar.

En el siglo XIX, en la ribera occidental del Meriç, se construyó el ferrocarril. Desde Edirne se tenía que cruzar el río para poder llegar a la estación. Tracia aún no estaba dividida, no existía Grecia ni Turquía, todo era un único territorio, los restos de un imperio decadente.

Unas décadas más tarde, cuando el imperio fue fragmentado, los turcos pudieron conservar lo que se denominó el “triángulo de Edirne”, una pequeña superficie con algunas hectáreas al oeste de río. En este pequeño espacio es donde se encuentra Karaagaç, literalmente “Árbol negro”, un suburbio de Edirne con aspecto de ciudad, un pequeño islote urbano en medio del campo. Sobrevuelo sus casas, muchas de ellas mal construidas, frágiles, y distingo los matorrales de vegetación inundando sus aceras y carreteras. Esta tarde pasarás no lejos de aquí sin ver ni una sola de sus fachadas, porque no te serviría de nada atravesar la parte del Meriç que rodea Karaagaç. Tú debes subir hacia el noroeste y recorrer tres o cuatro quilómetros hasta llegar a ese lugar donde el curso del agua significa frontera.

4

Algo resuena en la tubería del desagüe. Intentas pronunciar una o dos palabras para sentirte menos solo. Dices el nombre de tu país, un poema que aprendiste cuando eras pequeño y una oración. Pronuncias algunas palabras para conjurar tu mala suerte y para darte valor, palabras que diriges a todos y a nadie en particular, a aquel o aquella que mañana podría estar como tú, en el fondo de esta madriguera, esperando para poder abandonar Turquía. A la rata quizás. Esperas una respuesta. Sin embargo, temes que alguien haya podido oírte y te avergüenzas. Ahora permaneces callado. Los coches, allá arriba, hacen vibrar las paredes de tu escondite, respiras lentamente y su vibración termina meciéndote.

La autopista pasa por Pazarkule, el puesto fronterizo, y conduce hasta Grecia, pero sabes que esto no es para ti. Para ti sólo hay campos, bosque y río; para ti hay caminos clandestinos y el secreto angustioso de la noche.

Porque tú eres un nafar.

Así es como el hombre del café de Edirne habla de ti: nafar. La palabra proviene del árabe clásico, si es un nombre sirve para designar a un grupo de tres a diez personas, pero si es un verbo significa “abandonar la patria para dirigirse a otra, partir lejos…”. Hoy día, en Arabia Saudí, se emplea para denominar a los trabajadores de la India que proporcionan mano de obra barata. La palabra se ha extendido y se utiliza para señalar a los provenientes de una región pobre que se ven obligados a trabajar en otra más rica, arrancados de su hogar, en tránsito perpetuo.

“Tengo sitio para cinco nafarat7, ¿tú tienes espacio?”. Fue

en boca de un cliente del Café Vatan cuando escuchaste por primera vez esta palabra bajo su nueva acepción.

“Solamente cuatro. Están esperando, están listos.”

Los traficantes utilizan el término para hablar de los pretendientes a Europa, les llaman así, como si fueran paquetes, igual que cualquier mercancía de contrabando. En el café de Estambul donde trabajabas, antes de que te decidieras a marchar a Edirne, algunos de ellos fomentaban el tráfico de personas. Entrenaste tus oídos, incluso tomaste parte en las conversaciones, familiarizándote con la lengua y el léxico de los embaucadores, grandes o pequeños.

Hoy, ningún traficante se encarga de ti. No estás atrapado en la red de las salidas en grupo, tú viajas solo, valiente y casi soberano en la noche. Confiaste en el hombre de la cicatriz que te dio la información sobre el trayecto. Un buen tipo a pesar de su aspecto de delincuente, estás convencido. Después de la pequeña negociación en la barra del kıraathane, fue él quien te acompañó hasta el puente de la autopista. Su dedo índice, ancho como dos de los tuyos, te mostró dónde debías esconderte y la dirección que debías tomar en el momento oportuno.

Sin embargo, tú eres un nafar. Nafar esta noche, mañana, el mes que viene y durante mucho tiempo.

Un nafar no pasa por las vías oficiales: él cuenta las horas con la espalda doblada y las piernas anquilosadas dentro de una especie de madriguera. Espera a que se haga de noche para salir. Y espera, como tú, a que la noche sea negra y sin luna, pues no debe ser visto por nadie si quiere tener éxito en su travesía.

Algunos de los pretendientes a Europa, atrapados en los márgenes del continente donde esperaban ser pronto admitidos, adoptaron esta palabra de los traficantes para designarse a ellos mismos. Para convertir en inservible el desprecio que conllevaba adoptaron la costumbre de decir: “Yo, nafar”. Cada cual lo pronunciará de una manera diferente, adoptándola o rechazándola. Tú la evitarás al principio y otros no dejarán de explorar sus diferentes matices. Ellos repetirán “nafar” como si necesitaran oírlo con su propia voz.

Nafar suena bien en mis oídos.

En la palabra nafar yo escucho afán. Escucho marchar, escucho horrorizar y fragilidad, escucho ráfaga y arrasar, rasgar. Escucho negro, escucho ¡Na! y fornido, escucho naïf, faro y far west. En nafar hay un héroe y una heroína, hay sacrificio y pena, escalofríos y pasión. Es como el aliento del viento, un movimiento continuo. Es también la huella de los dientes apretados sobre el curso de la historia. Es el precio de la lucha.

¿Me permites que yo también la utilice? ¿Puedo decir que eres un nafar?

Si hay que definirte por tu drama, encajar una palabra común, yo prefiero esta a todas las demás. Prefiero que sea una palabra de tu lengua, una palabra que no pretenda ser objetiva y a la vez que sea violenta de entrada, ofensiva, deliberadamente simplista, a la medida de lo que estás viviendo.