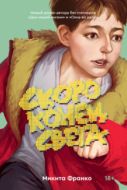

Loe raamatut: «Скоро конец света»

© Микита Франко, 2023

© Издани. Popcorn Books, 2023

© luviiiLove, иллюстрации на обложке, 2023

Глава 1

Батор

Наталья и Олег… Наталья и Олег…

Я повторял эти имена про себя весь день разными интонациями. Пытался их почувствовать. При слове «Наталья» представлял что-то мягкое, тягучее, сладкое – похожее на мед. При имени «Олег» – нечто звонкое, несгибаемое, как сталь.

Наталья и Олег…

Я воображал разные ситуации, когда мне придется произносить эти имена.

«Как зовут твоих родителей?»

«Наталья и Олег!»

Это будет мой пароль в социальных сетях.

Это будет секретным словом к моим банковским картам. Конечно, когда я вырасту и у меня появятся банковские карты, как у воспиталок. По телефону они говорят «секретное слово» – свое имя. Когда вырасту, моим секретным словом станут имена родителей.

В общем, много всего воображал.

Потому что верил: теперь меня заберут отсюда. Наталья и Олег – мои супергерои, они даже пришли сюда в плащах, потому что утром шел дождь. Мы болтали целых десять минут. Они спросили, почему я не играю с другими, а я ответил: «Просто». Они сказали, что их зовут Наталья и Олег, а потом спрашивали меня о делах, увлечениях и любимых сладостях. Я сказал, что у меня все хорошо, я люблю играть в игры на телефоне, особенно в «Змейку», и люблю «Сникерсы». Они сказали: «Какой славный мальчик». Потом ушли, пообещав прийти завтра.

Я точно знал, что они меня заберут. Когда к тебе вот так взрослые подходят, чтобы поболтать, – это значит, что они хотят тебя усыновить. Ко мне и раньше подходили, но никогда не говорили: «Какой славный мальчик». Они меня заберут.

На следующий день они, как и обещали, пришли снова. Они заметили меня, едва зайдя за ворота, – я сидел на детской площадке, на качелях, и ждал их. Я был в полной готовности – заранее продумывал, о чем они спросят, и мысленно репетировал свои ответы.

«Куда ты хочешь поставить свою кровать?»

«К окну!»

«А что ты любишь на завтрак?»

«Хлеб с маслом, посыпанным сахаром, но, главное, не кашу».

Они подошли ко мне, сказали:

– Привет, славный мальчик!

Я улыбнулся: они помнят. Наталья вытащила из кармана своего бежевого плаща «Сникерс», протянула мне. Я взял.

– Спасибо.

– Нам нужно поговорить со взрослыми, хорошо? Не скучай! – Наталья потрепала меня по волосам.

Потом они ушли, скрылись за дверями батора. Я не скучал. Я знал, что они поговорят с воспиталками о том, чтобы забрать меня навсегда.

В ожидании я снова начал смаковать их имена: «Наталья и Олег…»

Их долго не было. Я никуда не уходил. Начался дождь, но я только повыше застегнул ветровку и продолжил ждать. Подошли старшие – Цапа и Баха, – сказали:

– Мы видели, как тебе та бабень «Сникерс» дала. Поделишься? – Цапа язвительно усмехнулся на последнем слове.

– Она не бабень, – только и ответил я, отдавая им шоколадку.

Они заржали, но отошли, поделив «Сникерс» между собой.

Наталья и Олег вышли из бáтора спустя два часа. Я привстал с качелей, уверенный, что они и сами меня подзовут, что стоит им подать сигнал, и я побегу за ними – в их машину, в их квартиру на десятом этаже, в свою светлую комнату, к своей кровати у окна… Так, по крайней мере, я все представлял.

Но они лишь кинули на меня какой-то неловкий взгляд. И не позвали за собой.

Они не забрали меня в тот день. Не забрали и на следующий. И через неделю. Они приходили, но больше не разговаривали со мной, а первым завести беседу я стеснялся.

Через месяц куда-то исчез Владик – пацан с кроличьими зубами. Я слышал, что Наталья и Олег усыновили его. Больше они не приходили никогда.

Я плакал тогда, но не сильно. Нянечка мыла вокруг моей кровати пол, шуршала шваброй и приговаривала:

– Ну ладно тебе, ладно, не реви. Ты тут вообще ни при чем. Небось хотели здорового ребенка.

Я настойчиво прогундел сквозь слезы:

– Я здоров!

Нянечка посмеялась.

* * *

Владик с кроличьими зубами всегда навязывался взрослым. Ему было все равно к каким – кто бы ни приехал, к любой женщине он подходил, заглядывал в глаза и спрашивал жалостливо:

– Вы моя мама?

Взгляд у него тоже был как у кролика – огромные голубые глаза, почти мультяшные. Я понял, что именно эта стратегия в конце концов и вытащила его на волю. Но, несмотря на то что Владик был похож на зайца, зайцем он не был. Он был шестеркой. А зайцем был я.

Владик любил бегать вокруг взрослых и вынюхивать. Выслеживал, кому что дарят, кому лишний раз дали шоколадку, кому привезли родственники шмоток, – и все докладывал Цапе и Бахе. Они были главными. Потом все вещи и сладости, о которых доложили, вытряхивали с зайцев типа меня. Наверное, про мой «Сникерс» тоже Владик рассказал.

Но Владик такой был не один – их большинство. Обычно они крутятся вокруг усыновителей, волонтеров и спонсоров, они с ними разговаривают, они им улыбаются – они вынюхивают. Быть шестеркой в баторе легче всего, потому что их почти никогда не трогают. Их чаще, чем других, забирают в семьи, потому что они всегда на виду и первыми бросаются в глаза взрослым.

Я не умел вынюхивать и докладывать, но я хотел, чтобы меня забрали. Поэтому в следующий раз, когда заметил на территории батора семейную пару, выскочил перед ними и закричал:

– Вы мои родители?!

Получилось не так, как планировал, – слишком агрессивно. Умилительная интонация мне не давалась. Я не был милым. Смутившись, они мягко отодвинули меня в сторону и пошли дальше. Я понял: это не мои родители.

Тогда я решил сидеть у забора. Уселся в траву, просунул лицо между железными прутьями и у каждой мимо проходящей женщины спрашивал:

– Вы моя мама?

Некоторые пугались, взвизгивали и отскакивали, потому что мое лицо было на уровне их ног и они меня не сразу замечали. А когда замечали, говорили: «О господи!» – и шли дальше по своим делам.

Только одна женщина остановилась. Она была не одна – с мужчиной. Еще издалека мы встретились взглядами – я тогда сразу понял, что мы заговорим.

Она присела передо мной и первой спросила:

– Ты чего тут?

Я пожал плечами:

– Маму жду. Вы моя мама?

Она, кажется, смутилась:

– Нет…

Мужчина, с которым она шла, стоял немного дальше – за ее спиной – и рассматривал меня с веселым интересом.

– Как тебя зовут? – спросил он.

– Оливер.

– Оливер? – удивленно переспросила женщина. – Как необычно!

– В честь Оливера Твиста, – пояснил я, обрадованный тем, что ей понравилось мое имя.

– А я Вера, – сказала девушка. Она указала на мужчину: – Это Кирилл, мой муж.

Они стали спрашивать, чем я занимаюсь в баторе и что люблю делать. Я опять сказал, что люблю играть в игры на телефоне. Вера сказала, что Кирилл как раз разрабатывает игры для мобильников. А я ответил:

– Моя любимая игра – «Змейка».

Кирилл хотел мне что-то о ней рассказать, но я почувствовал, что у меня за спиной кто-то стоит; Вера и ее муж тоже подняли на кого-то взгляд, замолчав.

Я обернулся. Это была воспиталка. Она строго сказала, что нельзя разговаривать с детьми без согласования с администрацией.

Вера начала оправдываться:

– Да мы просто мимо шли, а мальчик спросил, не его ли я мама…

– Да он на голову больной, – скучающим тоном сказала воспиталка. – И не только на голову.

Вера засмущалась еще больше.

– Ой… – Посмотрела на меня.

– Я здоров, – негромко, но уперто произнес я.

Воспиталка спокойно объяснила:

– Просто у него СПИД и дебильность. Всего хорошего.

Она резко подняла меня за воротник, как за шкирку, и я больно ободрал щеку о железные прутья. Велела идти в сторону детской площадки, и я нехотя пошел, постоянно оглядываясь на Веру и Кирилла – они тоже отходили, растерянно поглядывая на меня. Воспиталке не нравилось, что я оборачиваюсь, и она толкала меня в спину, давая понять, чтобы я шевелился быстрее. И я шевелился.

Вера и Кирилл меня тоже не забрали.

* * *

Мне часто не хватало еды в баторе. Старшаки любили подойти и начать вылавливать своими ложками мясо из наших тарелок. У тех, кто пытался их остановить, суп оказывался за шиворотом. Поэтому никто и не пытался. Только новенькие, не зная порядков, возникали, бывало, по первости.

Кроме мяса, отбирали хлеб, булочки, печенье и конфеты. Питались мы в основном макаронами и гречкой. Воспиталка сидела рядом, ела свою двойную порцию и не обращала на это никакого внимания.

Но однажды у меня было целых две недели сытой жизни. Повариха Галина Петровна начала после обеда подзывать меня к себе, уводила на кухню и там кормила еще раз – уже по-нормальному. Причитала, что я совсем худой и что она видела, как мне не дают нормально поесть. Я думал: странно, ведь никому из зайцев не дают, почему она кормит только меня? Но я молчал, боялся, что если скажу про остальных, то мне будет доставаться меньше еды.

Две недели она меня так подкармливала, а потом воспиталка сказала, что Галина Петровна хочет взять меня на гостевой. Я спросил:

– Почему именно меня?

А воспиталка ответила:

– Не задавай тупых вопросов.

Цапа и Баха подслушали наш разговор и потом подловили меня у спальни. Цапа прижал меня к стенке, держа за грудки, и вкрадчиво объяснил:

– В городе достанешь нам что-нибудь из техники и шмоток. Понятно?

Я кивнул. Они отпустили меня.

На самом деле мне меньше, чем другим, попадало. Это потому что всяких зубрил, очкариков и уродцев не трогали, никакую пользу с них поиметь было нельзя. Мне повезло – меня считали уродцем. Кроме того, очень опасным уродцем. Воспиталки говорили, что если меня избить до крови, то можно заразиться. Один раз Цапа разбил мне нос, когда в столовой я отказался отдавать ему свой хлеб, а я вымазал в крови руки и побежал за ним, угрожая, что он умрет. Он тогда здорово верещал.

В общем, про Галину Петровну. В гостях у нее я провел три дня. Ей уже было за пятьдесят, жила она в однокомнатной квартире с котом, спала на диване, а я рядом на раскладушке. Первый день у нее прошел ничего, нормально. Она покормила меня, разрешила смотреть любые каналы на телике и играть в телефон сколько захочется.

А на следующий день сказала:

– Давай энергетически очистим твой организм.

Я нахмурился:

– Это как?

– Сходим к одной моей знакомой, она моему бывшему мужу вылечила рак, когда уже врачи руки опустили!

– Да я здоров…

– Вот и проверим это!

В баторе мне все говорили, что я болею, но я этого не чувствовал. Каждый день я принимал несколько таблеток, названия которых знал наизусть: «Диданозин», «Эмтрицитабин» и «Невирапин». Нянечки приносили мне их перед едой вместе со стаканом воды (но таблетки все равно застревали в горле). Они говорили, это нужно для того, чтобы моя кровь не была заразной, но, сколько бы я ни пил лекарств, заразным быть не переставал.

Я подумал, что Галина Петровна знает способ, как вылечиться раз и навсегда, поэтому согласился пойти к ее знакомой.

Жила она в соседнем доме на третьем этаже. Так сразу и не подумаешь, что экстрасенс, – бабушка как бабушка. Сто раз таких видел. Квартира у нее с виду тоже была обыкновенная: в зале цветастый ковер, телик-коробка, старый сервиз на полке полированного шкафа.

Зато во второй комнате уже поинтересней. Во-первых, вместо двери проем закрывала тяжелая блестящая фиолетовая штора. Ну а дальше – загадочный полумрак, свечи на невысоком столе, на полках светятся непонятные шары.

Мы с Галиной Петровной сели с одного конца стола, а бабушка-экстрасенс – с другого. Мы еще ничего не успели ей рассказать, как она сама со мной заговорила:

– Знаю, что тебе врут. Делают из тебя жертву фармкомпаний. Настоящие болезни имеют симптомы, ты знаешь об этом?

Я молчал – мне было непонятно, о чем она.

– Ты чувствуешь себя плохо?

– Нет.

– Значит, ты не болен. Тебе просто нужно пройти через очищение души и тела. Подойди ко мне.

В темноте, при горящих свечах, ее глаза светились как у ведьмы. Я не двинулся с места, но Галина Петровна подтолкнула меня. Я подумал, что должен делать, как она скажет, ведь она была добра ко мне.

Я обошел стол и встал перед ведьмой. Она подняла мою голову за подбородок и посмотрела мне в глаза.

– Сейчас я буду молиться, а ты крестись, понял?

– Я не умею… – одними губами ответил я.

Она, отпустив меня, показала, как это делается. А потом закрыла глаза и начала монотонно говорить:

– Господи, сними с него всякие болезни и хвори: головные, нутряные, ручные, ножные, костя́ные, кровя́ные. Пусти эти хвори на синее море…

Я не понимал, что она говорит, и не знал, в какие моменты нужно креститься, так что невпопад водил рукой от плеч ко лбу и обратно. Она много-много раз повторяла эти слова по кругу, и в какой-то момент у меня начала болеть голова: мне стало казаться, что все это чушь, слова не связаны между собой и не имеют смысла.

Я перестал креститься, ведьма оборвала молитву и зло зыркнула на меня:

– Не прекращай!

– Я не хочу, – буркнул я.

– Что?!

– Я не хочу! – повторил я громче.

Чем сильнее я отказывался, тем настойчивей они с Галиной Петровной меня уговаривали. В конце концов я сделал единственное, что оставалось в такой ситуации: лег на пол, застучал ногами и заорал:

– Нет! Нет! Нет!

Кричал и думал: мне можно. Я же детдомовский. И у меня дебильность.

Галина Петровна именно так ведьме и объясняла, охая и поднимая меня с пола:

– Ой, простите, пожалуйста! Извините, ради бога! Я его из детдома взяла, он на голову тоже нездоров!

Лицо ведьмы-экстрасенски сменилось на жалостливое, она зачем-то перекрестила меня несколько раз и посмотрела на Галину Петровну как на мученицу.

Я успокоился только тогда, когда мы ушли из этой квартиры.

– Почему ты себя так ведешь?

– Я здоров. Зачем мне это? Она сама сказала, что я здоров.

Тогда Галина Петровна закричала на всю улицу:

– Ты не здоров! – И еще раз, но уже почти по слогам: – Ты! Не! Здо! Ров!

На следующий день она вернула меня в батор. Напоследок я украл у нее мобильник, потому что обещал старшакам что-нибудь из техники. Она обвинила меня в воровстве, и мои вещи обыскали, но к тому моменту мобильник я уже успел отдать Цапе.

* * *

В баторе был свой священник. Когда он приезжал, ему нужно было признаваться во всем плохом, что сделал. Воспиталка заставляла признаваться всех, кроме Чингиза и Эльмиры. Про них она говорила:

– Им не нужно, у них другая культура, а вы должны каяться в грехах, потому что вы – русские.

Чингиз, услышав это, спросил потом у воспиталки во время обеда:

– А можно я буду есть говядину вместо свинины?

– Жри, что дают, – отрезала та.

Я не признавался во всех грехах, а называл только те, что говорили и все остальные.

– Я матом ругаюсь… – бубнил я, стоя перед какой-то книгой – ее держал в руках отец Андрей. – И еще… Э-э-э…

Воспиталка находилась здесь же, неподалеку, и подсказывала:

– Телефон у Галины Петровны кто украл?!

– Не я.

– Ты! Ты! Еще и врет! Вот и говори теперь: «Я вру».

Я промолчал, подняв взгляд на священника. Он с нескрываемым сочувствием посмотрел в ответ, мягко закрыл книгу и сказал мне:

– Ну все, все… Можешь идти.

Я ушел, а на мое место встал Гоша и сказал:

– Я матом ругаюсь…

Через пару недель я попал к отцу Андрею и его жене в гости. Они усыновили кучу детей – человек шестнадцать, кажется. Такой у них был образ жизни. Я был не против стать их семнадцатым ребенком, даже если придется каждый день признаваться во всем плохом – зато дома.

Его жену звали матушка Светлана. Все должны были называть ее матушкой, даже те, у кого вообще-то есть своя мама. Они жили в деревянном домике недалеко от батора. Первую ночь я провел на полу – на самодельном матрасе, выложенном из одеял, но мне понравилось. Они сказали, что если я захочу остаться в их семье, то они, конечно, купят мне собственную кровать.

Утром я познакомился с Сашей – это их дочь. Она оказалась ближе всех мне по возрасту: мне было одиннадцать, а ей – тринадцать. Она была похожа на мальчика: короткостриженая и в одежде не по размеру – видимо, донашивала за старшими братьями.

После завтрака мы с Сашей играли во дворе, ели малину прямо с куста и брызгались из шланга. Потом она сказала:

– Давай поиграем в бутылочку.

А я сказал:

– Давай. На что?

– На желания.

– Давай на поцелуи.

У нас в баторе старшие всегда играли на поцелуи или раздевания с девчонками. А если они не хотели, то иногда силой уводили в туалет и там доигрывали.

Саша тоже начала отказываться:

– Я не хочу целоваться.

А я начал торговаться, потому что хотел:

– Давай поцелуемся, а я тебе за это дам телефон.

Их родители были против гаджетов.

На самом деле я просто не знал, когда у меня еще будет шанс поцеловать девчонку. Я же не крутой, как Цапа или Баха, и я не смогу никого утянуть в туалет, когда стану старше.

– Ага, – хмыкнула Саша. – Не дашь…

– Дам, – пообещал я, вытащив свой телефон и показав его.

– Это же «Нокия», – отмахнулась Саша. – Он старый.

– Но у тебя-то никакого нет, – справедливо заметил я. – А тут есть игра в «Змейку».

Вздохнув, вяло оглянувшись по сторонам, она все-таки согласилась:

– Ладно, давай… Но только быстро.

Я приблизился к ее лицу и прижался своими губами к ее. Она тут же отстранилась, но мне показалось, что получилось слишком коротко, не как настоящий поцелуй, поэтому я еще раз прижался к ней губами, но тут уже нас прервал грозный крик отца Андрея:

– Вы что там делаете!

Саша, отпрянув от меня, затараторила:

– Папа, я тут ни при чем, это он просил, я не хотела, я ничего не делала!

– Ничего не делала?! Да я тебя щас!..

Отец Андрей побежал обратно в дом за ремнем, а Саша – прятаться за сараем. Только я стоял на месте и смотрел на эту беготню как на эпизод из «Деревни дураков» – когда мы были маленькими, нам иногда включали эту передачу в баторе. Просто клоуны – столько шума из-за какого-то поцелуя.

Вечером я слышал, как отец Андрей и матушка Светлана говорили между собой обо мне. Матушка шипела на мужа:

– Кого ты привел в дом? Что ты вообще о нем знаешь?

Отец Андрей отвечал тихо, я не слышал.

– Ты видел его личное дело? Как можно кого попало приводить? А если он ее заразил?

– Он не заразный, – услышал я ответ отца Андрея.

– Ты с чего это взял? Это тебе не шутки! Завтра же своди Сашу на анализы!

На следующий день они вернули меня в батор. Я не стал их семнадцатым ребенком, зато телефон остался при мне.

* * *

Я учился в коррекционном классе, потому что был дебилом. Я с трех лет знал, как звучит мой диагноз: «Умственная отсталость легкой степени». Мне объяснили, что это значит: в будущем я смогу жить самостоятельно и ухаживать за собой, но выучиться у меня получится только на сантехника или маляра.

Светлана Сидоровна преподавала нам математику: рассказывала, как складывать и отнимать цифры. Она всегда говорила мне, что я хорошо считаю, прямо как нормальный. Я это часто слышал и от других учителей, так что порой задумывался: может, произошла какая-то ошибка и меня случайно определили к дебилам?

Светлана Сидоровна была получше многих учителей: добрая и смотрела всегда так участливо. Говорила: «Жаль, я старая, а так бы всех вас и усыновила!» Ей было лет под семьдесят.

Как-то я дежурил и задержался в классе, чтобы вытереть доску, а она сидела за учительским столом и водила взглядом за каждым моим движением. Потом вдруг попросила остановиться.

Сказала:

– Оставь, потом вытрешь. Возьми стул, присядь лучше рядом.

Я послушно отложил тряпку, взял стул от первой парты и сел сбоку от ее стола. Она посмотрела на меня уставшим тяжелым взглядом. Я почувствовал неловкость и поежился.

– Ты знаешь, почему тебя не могут усыновить?

– Нет, – ответил я, хотя догадывался.

– У тебя ВИЧ.

– Ага, – только и произнес я.

Светлана Сидоровна тяжело вздохнула:

– Они не понимают, что ты не чумной и не заразный, что это ерунда…

– Ага, – снова сказал я.

– Может, если кто-то придет усыновлять, попробуешь сам это объяснить, раньше администрации?

– Что объяснить?

– Про ВИЧ.

– Не знаю.

– Как это не знаешь?

Но я упорно повторил:

– Не знаю.

Она сказала:

– Ладно, иди, – и добавила недовольно: – Не знает он…

Ночью я много думал о том, что случилось за последнее время и сколько раз меня могли забрать, но так и не забирали. Наверное, Светлана Сидоровна была права. Взрослые переставали со мной общаться после того, как воспиталки показывали им мои документы и мою медицинскую карту. Наверное, лучше всего будет говорить родителям, что все написанное там – неправда. Я ведь не чувствую себя больным, а болезнь – это когда что-то болит.

Я уснул под утро, и мне приснился сон, что Светлана Сидоровна – моя мама и что она заставляет меня вернуться в батор.

«Фу! – говорила она во сне. – Уходи отсюда! Ты заразный! Ты пугаешь меня! Пугаешь собой и своим ВИЧ!»

* * *

Однажды в батор приезжали психологи-волонтеры и читали нам лекции про какую-то там безопасность. Помню видеоролик: девочку лет пяти прямо с улицы похищает страшный бородатый мужчина, похожий на старика. Старшаки тогда хихикнули: «Педофил!» Психологи нам сказали с такими не водиться и, если кто-то страшный и бородатый позовет с собой, не ходить.

Толик не был ни страшным, ни бородатым, ни даже старым. Ему было лет тридцать, он много улыбался и добродушно смотрел из-под бликующих очков. Кроме того, он не был злым похитителем с улицы, он пришел с самыми лучшими намерениями – усыновить ребенка. И воспиталка про него сказала, что он Анатолий Дмитриевич. Это он сам про себя говорил, что он Толик. Потом уже. У него дома.

Он взял меня в гости. Я решил не говорить ему, что у меня ВИЧ, чтобы он не передумал забирать меня к себе.

Но мой путь в его семью начался не очень хорошо. Когда мы вышли за территорию батора, Толик перестал так много улыбаться и почти ничего не говорил.

У него была своя машина. Я хотел занять одно из задних сидений, потому что знал, что так полагается детям, но он велел мне сесть рядом с ним – вперед. Я послушался, потому что детям еще полагается слушаться.

Ехали мы в тишине. То есть совсем не разговаривали, только радио пело – «Бара-бара бере-бере».

Толик сделал потише и только тогда сказал:

– Новый хит. Бред какой-то.

Чтобы понравиться ему, я ответил:

– Ага.

Неожиданно он схватил меня и прижал мою голову к своим коленям. Все случилось так быстро, что я даже не успел испугаться и только подумал: что теперь? Что он сделает дальше?

Но он ничего не делал. Когда я попытался поднять голову, он прижал меня обратно. Я догадался, что он хочет, чтобы я лежал так, но не понимал зачем. Иногда он опускал руку и проводил пальцами по моей щеке. Я вспомнил: в фильмах так делают родители. Укладывают детей на колени, обнимают и нежничают. И подумав об этом, обрадовался: он хочет стать моим родителем! Когда он так касался моего лица, я чувствовал себя спокойней.

Машина резко остановилась, и я машинально поднял голову. Он позволил мне подняться, и тогда я увидел, что мы находимся во дворе многоэтажки.

Толик вышел, обогнул машину и, открыв дверь с моей стороны, грубо вытащил меня на улицу.

– Иди в подъезд, вызови лифт, третий этаж, – неласково отчеканил он.

Когда мы сидели в кабинете воспиталки, он был совсем другой – улыбчивый и забавный. Почему он вдруг стал таким злым?

В его квартире было мало мебели. Он сразу провел меня в комнату, где стояли только шкаф, большая кровать и тумбочка рядом. К стене была прибита полка, а на ней сидели мягкие игрушки. Больше не было ничего.

Толик сказал, чтобы я сел на кровать и ждал. Сам куда-то ушел.

Я ждал, почти не двигаясь и ничего не трогая.

Он вернулся с шоколадом в руке, открыл окно, но задернул шторы. Лег рядом со мной, отломил кусочек от плитки и засунул его мне в рот.

– Ешь.

Это был самый вкусный шоколад в моей жизни! Сладость разлилась у меня во рту, и, смакуя это ощущение, я подумал, что хотел бы с ним жить. Если он, конечно, будет давать мне шоколад каждый день.

Толик оценивающе окинул меня взглядом и спросил:

– Давай поиграем?

– Во что?

– Накрасишь губы ради меня?

Тогда я испуганно посмотрел на него.

– М? – вопросительно повторил он. – Накрасишь губы для папочки?

Не дожидаясь моего ответа, он открыл верхний ящик прикроватной тумбочки – там было очень много детской косметики. Вытащив розовый тюбик губной помады, он протянул его мне:

– Давай, порадуй меня.

Я потянул за крышку тюбика, и он открылся с хлопающим звуком. Затем поднес помаду к губам.

Я ведь хотел, чтобы он стал моим папой.

Когда я закончил мазюкать по рту, Толик одобрительно кивнул:

– Вот, теперь ты красивая девочка.

Меня передернуло внутренне, но я напомнил себе, что должен ему понравиться.

– Теперь поцелуй папочку, – сказал Толик.

– Куда? – не понял я.

– Вот сюда, – и он указал на свои губы.

И тогда я вспомнил. Я вспомнил, что бородатые страшные мужчины похищают детей, чтобы целовать их в губы и трогать их тела. Я вспомнил, что психологи-волонтеры говорили, что о таком просят только плохие взрослые.

Толик – плохой взрослый.

Но что я мог сделать? Я был уже заперт с ним в одной квартире.

Я посмотрел в сторону открытого окна. Третий этаж.

Потом я снова посмотрел на Толика. Он ожидал моего поцелуя, и чем дольше я мешкался, тем строже становилось его лицо.

Я снова посмотрел в сторону открытого окна.

Я отбросил помаду, рванул к окну, Толик ринулся за мной, я прыгнул на подоконник, он попытался схватить меня, но запутался в шторах и оторвал их.

Что было со шторами дальше – не знаю. Я прыгнул.

* * *

Я сломал ногу, и меня положили в больницу. Раньше я никогда не был в настоящей больнице, только в баторе, в лазарете. Со мной в палате был пацан семи лет, он почему-то лежал вместе с какой-то взрослой женщиной – у них были кровати, сдвинутые вместе. В течение дня их постоянно кто-то навещал.

Меня тоже часто навещали незнакомые люди, мужчина и две женщины в строгих костюмах, вопросы странные задавали про Толика и про мою воспиталку. Про Толика спрашивали – что он говорил, обижал ли меня, как и где трогал. Я отвечал, что он меня не трогал, и они задумчиво кивали. А про воспиталку спрашивали, отводила ли она меня раньше в гости к взрослым мужчинам. Я сказал, что не. Это правда.

Одна из женщин сказала мне, что я молодец. Не понял почему.

Пацан с соседней койки ныл, что ему скучно, а как по мне – нормально. Тихо, спокойно, еду в палату приносили, пока ешь – никто не отбирает ни хлеб, ни мясо. Когда взрослая женщина куда-то вышла, пацан тихо спросил у меня:

– А где твоя мама?

Я напрягся.

– У меня нет мамы.

– А где она?

– Нигде. Ее вообще нет.

– Как это – вообще нет? – без всякого стеснения расспрашивал он.

– Ну вот так. Я сирота. Живу в детском доме.

У мальчика рот округлился от удивления – он смешно замигал.

– То есть ты живешь совсем без никого?

– Ну не совсем, с другими детьми живу. И с воспиталками.

– Как в садике?

– Каком садике?

– В садике для детей, там тоже воспиталки, – пояснил мальчик. – А у меня есть мама, она тут со мной лежит… А как тебя зовут?

– Оливер.

Он прыснул:

– Похоже на «оливье»! А меня Сашка.

– Похоже на «какашку», – огрызнулся я в ответ.

Сашка не успел на меня обидеться, потому что в палату вернулась его мама. Мальчик сразу же вывалил на нее все, что успел узнать: что я Оливер, что я живу в детском доме, что я «совсем без никого» и меня даже никто не держит за ручку, когда делают уколы. Хотя мне пока их вообще не делали.

Но мама ему только устало ответила:

– Мальчика зовут не Оливер. Олег, да? – Она вопросительно посмотрела на меня. – Саша, наверное, не расслышал.

– Нет, Оливер! – нахмурился Сашка. – Есть такое имя, я в мультиках слышал!

– В России так детей не называют, – отвечала ему мама. – Особенно в детских домах.

Мне как будто стакан холодной воды за шиворот плеснули – захотелось съежиться от этих слов. Меня зовут Оливер, потому что я сам так захотел, потому что я как Оливер Твист. И я лучше знаю, какое имя мне подходит, – гораздо лучше, чем люди, которые сдали меня в детдом. Сашка был прав, почему его мать не верила?

Но сам я спорить с ней не стал. Я помнил, что взрослых нельзя отпугивать.

Ночью, когда засыпал, сквозь сон расслышал, как Саша шепчет маме:

– Давай заберем мальчика к себе?

У меня быстро-быстро забилось сердце, а сон мгновенно пропал. Я начал прислушиваться.

– Саш, ты че, куда нам? – отвечала ему мама. – У нас места мало, нам даже твой шкаф некуда поставить.

– Пусть спит рядом со мной.

– Нет, так нельзя. И вообще, скоро конец света, так что какая разница?

– Какой конец света? Когда? – испуганно зашептал Сашка.

– В декабре. Племя майя предсказало… – Она негромко рассмеялась. – Ладно, не смотри так, я шучу! Не будет конца света, но мы все равно не можем забрать Олега.

– Это Оливер…

– Хоть кого – не можем.

– Ну давай заберем! – почти заныл Сашка. – Я буду о нем заботиться!

Я подумал: как о щенке или котенке разговаривают. И перестал слушать – быстро заснул.

Они меня, конечно, не забрали. Мама Сашки все от меня прятала. Перед тем как пойти на рентген, они все убирали в тумбочку, а сумку женщина забирала с собой. Глупо, будто бы я из тумбочки постесняюсь стащить. Я бы и стащил, но у них там всякая ерунда: конфеты, машинки, солдатики и кукла Барби. На фиг оно мне надо?

Через две недели мне выдали костыли и выписали из больницы. Когда вернулся, узнал, что прежнюю воспиталку уволили и даже за что-то судят. Прикольно.

* * *

Как правило, в баторе инвалидов не водилось – для них существуют специальные места. Но один все-таки обитал – Зайка. На самом деле этого пацана звали Борей, его мать работала у нас завхозом, а его держала в баторе как бы при себе, чтобы всегда был на глазах. Ну и называла его «мой зайка». За ним так и прижилось: Зайка и его мать – завхозяйка.

Завхозяйка любила красить волосы в кричащие цвета: красный, оранжевый, розовый, как будто она какая-то панк-рокерша, хотя ей уже было лет сорок. Еще у нее всегда были длинные висячие сережки почти до плеч.

Боря был скучнее. Он передвигался на инвалидном кресле и почти ничего не мог делать самостоятельно.

Благодаря тому что Боря был домашним ребенком, у него всегда можно было урвать всякие ништяки типа шоколадок, хорошего телефона, наушников и игровых приставок. Я старался с ним разговаривать пару раз в неделю, чтобы он хорошо ко мне относился и разрешал периодически поиграть во что-нибудь или послушать музыку.

Боря болел спинальной мышечной атрофией – это он мне сам рассказал. Еще сказал, что может из-за этого умереть от дыхательной недостаточности в любой момент.

– Значит, ты скоро умрешь, – заметил я, когда впервые выслушал этот рассказ.

– Ага, – кивнул Боря без особого сожаления. – Ты тоже.

– С чего это? – не понял я.

– У тебя ж СПИД.

– Я не чувствую себя умирающим.

– Я себя тоже.

Мы помолчали. Потом Боря, по-взрослому вздохнув, проговорил устало:

– Надеюсь, в декабре мы умрем все…

Я подумал, что в последнее время все только про какой-то конец света и говорят.

После того как я сломал ногу, мы с Борей оказались немного равны. У меня толком не получалось пользоваться костылями, и я мечтал об инвалидной коляске, а другие ребята смеялись над моей неуклюжестью и предлагали отжать коляску у Зайки.