Loe raamatut: «Люди удачи»

Посвящается М.Х.М. и Л.В.

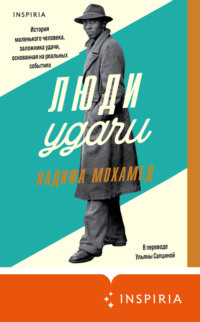

Nadifa Mohamed

THE FORTUNE MEN

Copyright © Nadifa Mohamed, 2021

Дизайн обложки © Bert Hardy/Hulton Archive/Getty Images

Перевод с английского Ульяны Сапциной

© Сапцина У., перевод на русский язык, 2023

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023

Наф йахай ород оо, арлиги кабо оо, халкии аад ку огэйд, ка соо ээг.

О, душа, спеши на свою родину, ищи ее там, где познала ее.

Ахмед Исмаил Хуссейн, «Худэйди», написано в заключении под стражей во Французском береге Сомали, 1964 г.

Помнишь, нос судна отсвечивал

зеленым в тропическом мраке,

сороковых переменчивость,

штормов свирепых атаки.

Запах яванских специй,

крики фрегатов и луны,

грохот якорной цепи

в хрустальных водах лагуны.

Молитв по тебе не читают,

проститься не ходят друзья,

кто знает, о чем плачут чайки,

наверно, лишь дурень, как я.

Гарри «Товарищ по кораблю» Кук, отрывок из «Последнего трампового судна»

1. Коу1

Тайгер-Бэй, февраль 1952 г.

– Король мертв. Да здравствует королева, – голос диктора доносится сквозь треск помех в радиоприемнике, лавирует между взбудораженными посетителями молочного бара Берлина так же гибко, как завитки тумана – между тоскливыми уличными фонарями, тусклый свет которых едва достигает булыжной мостовой.

Голоса утихают, звенит посуда с молочными коктейлями, колой и ирландским кофе, которой посетители чокаются друг с другом, ножки стульев скребут по черно-белым плиткам пола.

Берлин колотит ложкой по барной стойке, рявкая голосом укротителя львов:

– Поднимем бокалы, леди и джентльмены, – спровадим нашего старого короля в рундук Дейви Джонса.

– Там, в пучине, он встретит немало наших, – отзывается старик Исмаил, – так что пусть лучше в пути пишет извинения.

– Д-д-да он н-н-небось на с-с-смертном одре т-т-только их и п-п-писал, – гогочет какой-то завсегдатай.

Сквозь рок-н-ролл и шипение кофеварки эспрессо Берлин слышит, как кто-то зовет его по имени.

– Маха тири? – откликается он, пока Махмуд Маттан проталкивается через толпу у стойки.

– Говорю, кофе мне еще налей.

Берлин ловит за талию свою жену-тринидадку и подталкивает в сторону Махмуда:

– Лу, сваргань этому скандалисту еще кофе.

У стойки расположилось немало моряков-сомалийцев из Тайгер-Бэя; с виду они то ли гангстеры, то ли щеголи – в галстуках, с цепочками карманных часов, в шляпах-трильби. Только Махмуд в низко сдвинутом на лоб хомбурге прячет осунувшееся лицо и грустные глаза. Он молчалив, появляется и исчезает тихо и не водит компании ни с моряками, ни с игроками, ни с воришками. Когда он рядом, все крепче вцепляются в свои пожитки и не спускают глаз с его длинных изящных пальцев, и только Тахир Гасс – его недавно выпустили из психушки в Уитчёрче – льнет к Махмуду, напрашивается на дружбу, в которой тот ему отказывает. Тахир идет по дорожке, куда никто не сможет и не захочет за ним последовать, его конечности сводит судорогой от незримых ударов током, на лице, как на экране в кино, сменяются безумные выражения.

– Теперь со дня на день жди независимости. – Исмаил шумно отпивает из своей кружки и улыбается. – Индия свалила, что они скажут остальным?

Берлин изображает наглый взгляд.

– Скажут: мы держим тебя за яйца, черный! Нам принадлежит твоя земля, твои поезда, твои реки, твои школы и кофейная гуща на дне твоей чашки. Видал, что они сделали с мау-мау и всеми кикуйю в Кении? Упрятали за решетку и взрослых, и детей.

Махмуд принимает свой эспрессо из рук Лу и ухмыляется в ответ; на политику ему плевать. Пока он поправляет запонки, капля кофе стекает с ободка чашки и падает на его отполированные до блеска туфли. Выхватив платок из кармана брюк, он стирает каплю и вновь наводит на обувь лоск. Броги у него новенькие, ярко-черные, как ньюфаундлендский уголь, лучше, чем любые другие, в какие были обуты здешние парни. Три фунтовые бумажки, приготовленные для покера, жгут ему карман, – сэкономленные ценой пропущенных обедов и ночей, которые он провел, не разводя огня и коченея под одеялами. Склонившись над стойкой, он толкает Исмаила в бок:

– У Билла Хана пойдет сегодня?

– Это я-то из джунглей? Да я-то был бы не прочь, чтоб из джунглей! Я ему так сказал: ты глянь по сторонам – вот где джунгли, тут же повсюду кусты и деревья, а у меня на родине ничего не растет. – Закончив байку, Исмаил поворачивается к Махмуду. – А я откуда знаю? У своих братков спроси.

Раздраженно втянув воздух сквозь зубы, Махмуд одним махом опрокидывает в рот эспрессо, хватает свой бежевый макинтош, пробирается через толпу и исчезает за дверью.

Холодный воздух шарахает его по лицу словно лопатой, и, несмотря на поспешно запахнутую одежду, стужа февральской ночи завладевает им, заставляя зубы выбивать дробь. Мутно-серое пятно нависает над всем, что он видит, – последствие попадания ему в правый глаз осколка раскаленного угля, вылетевшего из топки. Боль была такой острой, что его подкинуло и отбросило назад, на остывающий на полу шлак. Загрохотали брошенные лопаты и кирки, остальные кочегары метнулись к нему на помощь, с трудом оторвали его пальцы от лица. От слез знакомые лица виделись ему искаженными, только глаза ярко блестели в полумраке машинного отделения, звучал сигнал тревоги, да грохотали по железной лестнице сапоги спускающегося старшего механика. А потом он с толстой повязкой на голове две недели провалялся в гамбургской больнице.

Это мутное пятно и больная спина – единственные явные напоминания о том, как он вел жизнь моряка. На борт судна он не поднимался уже почти три года, работал только на литейных заводах да имел дело с убогими котлами в тюрьмах и больницах. Правда, море до сих пор зовет, громко, как чайки, мечущиеся в небе над ним, но Лора и мальчишки якорями держат его здесь. Мальчишки с внешностью сомалийцев, несмотря на валлийскую кровь их матери, – они цепляются ему за ноги, голосят «папа, папа, папа», заставляют его наклонить голову, лохматят напомаженные волосы, и от их звучных поцелуев его щеки еще долго пахнут шербетом и молоком.

На улицах тихо, только вести о смерти короля долетают со стороны рядов низких, продуваемых ветрами домов, мимо которых он проходит. Приемники передают новости не в лад – одни быстрее, другие с секундным отставанием. Минуя лавки на Бьют-стрит, он видит, что кое-где еще горит свет: в ломбарде Зюссена, куда заложено много чего из его одежды, в парикмахерской того киприота, где ему подравнивают волосы, у Волацки, где раньше он покупал матросское снаряжение, а теперь разве что изредка прихватывает платье для Лоры. Высокие шикарные окна в заведении Кори запотели, за стеклами в свинцовом переплете смеются и танцуют смутные фигуры. Он суется в дверь проверить, нет ли там кого из его постоянной компании, но лица вест-индийцев у бильярдного стола ему незнакомы. Когда-то и он принадлежал к целой армии работников, свезенных со всего света, собранных для замены тысяч флотских, потерянных во время войны: докеров, тальманов, мотористов, стивидоров, лебедочников, люковых рабочих, черпальщиков, элеваторщиков, машинистов погрузчиков, такелажников, диспетчеров, бригадиров, портовых сторожей, рулевых, паромщиков, маневровщиков, лоцманов, буксирщиков, шлюпочников, пресноводников, кузнецов, портовых конторщиков, складских рабочих, замерщиков, весовщиков, экскаваторщиков, грузчиков, стапельщиков, шкиперов, крановщиков, рабочих угольного склада и его товарищей, кочегаров.

Махмуд отворачивается от роскоши ресторана Кори с его венками и портиками к докам, красная дымка от которых оттеняет сырое, несваренное небо. Ему нравится наблюдать еженощное индустриальное представление: грязная морская вода словно вспыхивает, когда чаны с морщинистым, раскаленным добела печным шлаком со сталелитейного завода «Ист-Мурс Стилворкс» опрокидывают в набегающий вечерний прилив. Железная дорога на насыпи затапливаемого приливом берега лязгает и скрипит, вагонетки снуют туда-сюда между изрыгающими дым трубами сталелитейного завода и сердитым морем, над которым поднимается пар. От этого зловещего и завораживающего зрелища у Махмуда всякий раз захватывает дух; он ждет, что вот-вот из бурлящей и шипящей воды в нефтяных разводах поднимется остров или начнет извергаться вулкан, но она всегда остывает и к утру возвращается к угрюмому темному единообразию.

Доки и Бьюттаун занимают всего одну квадратную милю, но для Махмуда и его соседей это целая метрополия. Она поднялась из болотистой низины столетие назад, один шотландский аристократ построил доки и назвал улицы в честь своей родни. Махмуд слыхал, что первый в мире чек на миллион фунтов был подписан в здании Угольной биржи. Даже сейчас, рано утром, работники совсем иного рода в шляпах-котелках приходят на работу в Управление торгового флота или таможню. И в управлении, и в профсоюзе моряков важно знать, в какую дверь войти, если не хочешь нарваться на неприятности, и это относится как к белым, так и к чернокожим работягам. За пределами финансового округа этот район для всех, всех соседей окружают и теснят железнодорожные ветки и каналы, отрезающие их от остального Кардиффа. Лабиринт коротких мостиков, шлюзов на каналах и трамвайных путей озадачивает новичка; незадолго до времени Махмуда сомалийские матросы надевали на шеи таблички с адресом своего ночлежного дома, чтобы прохожие помогали им не сбиться с пути. Каналы заменяют детям площадки для игр, и однажды, когда двое детей пропали, Махмуд провел тоскливую бессонную ночь, пытаясь отыскать их в мутной воде. Их нашли утром – одного белого, одного черного; оба утонули. Но его мальчишки еще слишком малы, чтобы бродить где попало, альхамдулиллях. Однажды, когда они подрастут, он покажет им этот портовый город с его норвежской церковью и кошерной скотобойней, с кранами, грузовыми стрелами и дымящими трубами, с бревенным бассейном, креозотовыми мастерскими и скотными дворами, с тремя широкими магистралями – Бьют-стрит, Джеймс-стрит, Стюарт-стрит, – перекрещенными неуклонно суживающимися улицами со сплошными рядами домов. Флаги и трубы грузовых судов со всего мира, теснящихся у пирса и выстроившихся вдоль всего портового бассейна.

Махмуд мысленно строит планы на будущее, но теперь, побежденный пронизывающим холодом, пробирающимся между пуговицами плаща, решает отказаться от еще одной ночи покера и направляется домой в Адамсдаун, где горит истинный огонь его жизни.

Вайолет тяжело опускается на деревянный стул и ждет, когда Дайана накроет на стол.

– А где Грейси?

– Заканчивает дополнительные задания, спустится через минуту.

– Как по мне, слишком уж много она занимается, Дай, у нее даже личико осунулось.

– Не смеши, она почти ручкой бумаги не касается, целыми вечерами перебирает мои туфли на шпильках и джазовые пластинки. Я поднималась поторопить ее, а у нее лицо намазано «блеском заката» от «Макс Фактор». Эта девчонка думает, что уже готова покорять Голливуд.

– Уборщица говорила, что, когда меняла ей постельное белье, нашла у нее под подушкой фото Бена в летном комбинезоне.

– Знаю. – Улыбка становится напряженной, Дайана отворачивается от Вайолет.

Та пожимает ей руку выше локтя.

– Крепись, сестра. Койех.

– Спускайся, Грейс, мы тебя ждем! – Дайана кричит, повернувшись к подножию лестницы, снимает передник и вешает его на спинку своего стула. Фунты, набранные за время рождественских каникул, еще видны на ее мускулистом теле, платье-футляр натянулось на спине. Черные волосы мягкими волнами падают на плечи; ей надо бы подстричься, но Вайолет нравится как есть – такая прическа придает облику ее сестры средиземноморский оттенок.

– Ты прямо вечный двигатель.

– Не от хорошей жизни, можешь мне поверить. Мэгги велела Дэниелу привезти нам курицу, столько у меня было клиентов. И все до последнего старались поставить деньги на лошадь, хоть как-нибудь связанную с королем – с кличками Его Величество, Балморал, Букингемский Дворец. Не знаю, то ли это их способ выразить уважение, то ли просто суеверия, но раньше я никогда такого не видела.

– А я видела, как один из них обналичил свою авансовую записку у меня и отправился к тебе. Как говорится, деньги у дурака…

– О, это бедолага Тахир, у него с головой не в порядке. Один матрос рассказывал мне, что с ним, как он выразился, дурно обращались итальянские солдаты в Африке. А мне Тахир говорил, что он король Сомали и тысячами убивал людей на войне.

– И на какую лошадь он поставил?

– На Императрицу Индии, – говорит Дайана, широко раскрыв в смехе красногубый рот. – Наверное, принял ее за свою жену.

– Боже правый. Дай-ка я быстренько помою руки. – Вайолет улыбается, оглядывая накрытый стол: жареная курица, маринованные огурчики, отварной картофель, морковь с красным луком и свеклой, горка булочек с маком. Вернувшись от раковины, она вынимает ступни в чулках из черных ортопедических туфель на шнурках, потягивается, распрямляя извилистый позвоночник, сколиоз которого исковеркал, как головоломку, ее грудную клетку и лопатки. Она бледнее Дайаны и Мэгги, ей досталось отцовское лицо – вплоть до глубоких морщин с обеих сторон рта; о монашеском целомудрии говорит и ее платье, и розовые щеки. Волосы все еще темные, но над негустыми бровями в них намечается седеющий «вдовий мысок». Вайолет производит впечатление женщины, которая всегда выглядела старше своих лет и теперь готова вселиться в тело, предназначенное именно ей, скромной кардиффской лавочнице.

– Включи приемник, Дай, хочу дослушать новости. Только представь, принцесса Елизавета – то есть королева Елизавета – возвращается, зная, что ей придется отказаться от скромной и тихой жизни с мужем и детьми, чтобы взойти на трон.

– Ее никто не неволит. Может просто остаться в Кении и объявить, что монархии пришел конец, мне-то что.

– У тебя нет представления о чувстве долга. Как она может, если целая страна – да что там, целая империя – ждет ее?

– От тебя, папина дочка, я ничего другого и не ждала. Обхохочешься с тобой, Вайолет, па оставил тебе эту лавчонку, а ты приняла ее так серьезно, будто от него тебе достался целый мир. Так и вижу твое лицо в газетах, когда ты произносишь торжественную клятву править домом 203 на Бьют-стрит, прилагая все старания и уповая на помощь Господа Вседержителя.

– Эта лавка – вся моя жизнь, и, если бы я просто продала ее еще в сорок восьмом, что хорошего было бы в этом для нас? Для вдовы, старой девы и малышки, вынужденных кочевать из дома в дом и менять одну работу за другой?

– Мы могли бы уехать в Лондон или Нью-Йорк.

– И опять начать с нуля? Нет, Дайана, это ты еще достаточно молода, чтобы выйти замуж и родить еще детей. А я не могу.

– Еще как можешь. Если не детьми обзавестись, то замуж выйти уж точно.

– И что мне теперь, перебирать мошенников и прохиндеев, которым нужна не я, а моя лавка?

– Ладно, ладно. Дело твое. – Дайана жестом капитуляции вскидывает руки, а потом рявкает во всю мощь голоса: – Грейс! Сию же минуту чтоб была здесь.

– Иду!

– Вот и иди скорее! Тетя Вайолет устала, еда стынет и портится.

На винтовой лестнице слышится топот, а потом возникает Грейс – средоточие миров их обеих, четыре фута пять дюймов чистейших надежд и обещаний.

Расцеловав Дайану и Вайолет в щеки, она, вихляясь, садится на стул. Еще недавно нежное и округлое, личико Грейс постепенно меняется: подбородок становится квадратным, как у Бена, нос приобретает изящный изгиб, как у Волацки. Десять зим и десять лет без него, думает Дайана, украдкой поглядывая на веснушчатые щеки дочери.

– Сделала хоть какие-нибудь задания к экзамену, лапочка? – спрашивает Вайолет, нарезая курицу и перекладывая три куска в тарелку Грейс.

Грейс с аппетитом кусает булочку и проказливо улыбается.

– Знаешь, тетечка, я начала, но потом…

– Мм? – Дайана закатывает глаза. – Моя косметичка оказалась гораздо интереснее?

– Напрасно ты ее оставила, мама, – знаешь ведь, как легко я отвлекаюсь.

– Ох и хитрюга ты, Грейси, – смеется Вайолет.

Ведущий радиопередачи словно сидит четвертым с ними за столом; кажется, что этот звучный мужской голос из Лондона облачен во фрак, белый галстук-бабочку и классические туфли с Бонд-стрит. Звяканье ножей и вилок вплетается в торжественную хоровую музыку и звон колоколов повсюду, от Биг-Бена до средневековой церквушки на самом дальнем из Гебридских островов. Вся страна за пределами их столовой погружена в траур, звезды скорбно застыли в небе, луну заволокли саваном черные тучи.

– Отнеси посуду на кухню, Грейс, и готовься ко сну.

– Хорошо, мама. – Грейс допивает залпом малиновый напиток, потом набирает в руки столько тарелок, сколько может унести, – она видела, как делают это официантки в кафе Бетти.

– Носи по одной, все сразу не унесешь, – останавливает ее Дайана, отбирает часть тарелок и следует за Грейс в кухню.

Вайолет не терпится рухнуть в постель и уснуть, но надо еще подсчитать дневную выручку, запереть переднюю дверь – на верхний и нижний засов, два обычных замка и еще один, американский, – затем запереть заднюю дверь и только потом унести кассовый ящик наверх, в свою спальню. Груз предстоящих дел придавливает ее к стулу, она не сразу, но все же заставляет себя встать и машинально бредет в лавку, прилегающую к столовой.

Даже в такой поздний час сквозь стену из соседнего мальтийского ночлежного дома доносится музыка – рок-н-ролл с вкрадчивыми саксофонами и настырными барабанами, – и Дайана дубасит кулаком по штукатурке, чтобы сделали потише. Во время войны она состояла в женской вспомогательной службе ВВС и от взрыва слегка оглохла на одно ухо, но музыка у мальтийцев ревет так громко, что и мертвого поднимет. Дочь уже в постели, Дайана переодевается в ночнушку и ложится под стеганое пуховое одеяло, крытое шелком. Одеяло подарила ей на свадьбу Вайолет, один его угол до сих пор почему-то пахнет одеколоном Бена. Ночь всякий раз затуманивает его отсутствие. Дайана достает из-под подушки его дневник, держит маленький голубой блокнот осторожно, чтобы не выпали страницы. При свете лампы они становятся почти прозрачными, а его мелкий ровный почерк будто повисает в воздухе, как вереница стрекоз. Дважды моргнув, она приближает дневник к глазам, чтобы строчки не мельтешили. Записи в дневнике перестали восприниматься как слова мертвеца, а вернули ей веру в то, что он до сих пор там, в Египте: укрывается от песчаных бурь, бродит по восточным базарам Суэца и Бардии в поисках сувениров, чтобы было что привезти домой, совершает ночные вылеты на «Веллингтонах» вместе с «ребятами» – товарищами по 38-й эскадрилье. До войны она и не подозревала, что у него прекрасный слог. Даже дни, когда ничего не происходило, заполненные чтением подвернувшихся под руку книг, он описывал так, что она ощущала изнуряющую духоту его палатки. Теперь опустевшие позиции итальянских войск, усеянные брошенными грузовиками, мотоциклами, сапогами и биноклями, знакомы ей, как аттракционы на ярмарках паровых машин ее детства. Ртутное свечение средиземноморских вод при полной луне заняло больше места в ее воспоминаниях, чем взбухающее волнами Ирландское море.

Вайолет требуется мгновение, чтобы понять, что это за звук. Худший из ее кошмаров еще свеж в памяти, в голове теснятся видения: руки молотят в окна синагоги, пламя охватывает белое строение целиком, в ночном небе синими и зелеными сполохами переливается северное сияние, крики мужчин, женщин и детей взмывают к этому небу и остаются неуслышанными.

Сигнализация.

Трезвон сигнализации.

Но не по тем, кто погибал в синагоге, а для нее, в ее собственном доме. Она рывком садится на постели и хватается за голову, ее сердце колотится громче металлического лязга охранной сигнализации. Сунув ступни в шлепанцы, она хватает с туалетного столика серебряный подсвечник и зажигает все лампы. На лестничной площадке слышатся шаги, она крепко хватается за дверную ручку, и ей кажется, что вот-вот упадет в обморок. Проще было бы умереть потихоньку здесь, думает она, чем сталкиваться лицом к лицу с тем, что ждет за дверью. Прижавшись к двери лбом и зажмурившись, она медленно поворачивает ручку.

– Все в порядке, Вайолет, окно разбито, но внизу никого нет, – перед дверью стоит Дайана с фонариком в кармане пальто и с молотком в каждой руке. При виде бескровного лица сестры бросается к ней и обнимает. – Только не впадай в такое состояние, сестра, все хорошо. Кто бы это ни был, он удрал.

Дрожа, Вайолет цепляется за Дайану и пытается собраться с духом; дело не только в этом взломе, или предыдущем, или в том, который случился до того, но и в письмах, которые кладут на коврик у двери, в письмах с перечислением родственников, убитых в Восточной Европе. Имена из ее детства, которые она едва помнит, образы, которые она с трудом может отождествить с черно-белыми семейными фотографиями, всплывающими в ее снах, – они окружают ее обеденный стол, просят еще еды, еще воды, приютить их – очень, очень просят, – умоляют ее по-польски, кузин, очал мнье, кузина, спаси меня. Нигде уже не возникает чувства защищенности, словно мир пытается разделаться с ней, с ней и с подобными ей, прокрадывается через запертые двери и окна, чтобы похитить жизнь из их легких. Аврам мертв, Хая мертва, Шмуэль мертв. В Литве, в Польше, в Германии. Все больше и больше имен появляется на памятной табличке в храме. Во все это не верится до сих пор. Как могло случиться, что их всех не стало? Писем от Волацки из Нью-Йорка и Лондона накапливалось все больше, но смысла в них оставалось все меньше – слухи о том, кто погиб, где, когда и как, непрекращающийся ручеек смертей и совсем немного радостных вестей, втиснутых в самом конце, – кто-то родился в Степни, кто-то закончил учебу в Бруклине.

– Которое окно? – наконец спрашивает она.

– То маленькое сзади. Утром мы позовем Дэниела, пусть заложит его кирпичами. А пока я придвину к нему ящики. Ну же, иди к Грейси, а я тут покараулю.

Послушно кивнув, Вайолет прокрадывается в спальню племянницы и ложится к ней в постель; обнимая спящего ребенка, она чувствует себя даже меньше и уязвимее, чем Грейс. На полу возле кровати валяется географический атлас, Вайолет дотягивается до него, листает; мелькают страницы, расцвеченные краснотой Британской империи. В последнее время ей пришлось так много узнать о мире, выучить названия мест, которые казались вымышленными: Узбекистан, Кыргызстан, Маньчжурия. Сильные молодые мужчины и женщины, скрывшиеся в лесах и пережившие Гитлера, рассеялись и бежали, бежали, бежали от катастрофы, все дальше и дальше на восток, словно намереваясь спрыгнуть с края земли. Работой старых дев, не имеющих таких оправданий, как мужья и семьи, было собирать этих неприкаянных и заплутавших, общих детей, не доверяющих никому, но берущих все, что дают. Она отправляет деньги этим дальним родственникам и даже их нуждающимся друзьям через банки в Амстердаме, Франкфурте, Стамбуле, Шанхае, никогда не зная, дойдут ли эти деньги до них вовремя и образумятся ли эти люди и вернутся ли в лоно цивилизации, если таковая еще осталась. Вайолет роняет атлас на пол. Ритм дыхания Грейс успокаивает ее, но не настолько, чтобы усыпить; она чутко прислушивается к тому, как Дайана внизу заметает битое стекло, как ступают по половицам ее ноги, крепкие и бесстрашные, пока наконец она не поднимается по лестнице, когда уже начинается утренний щебет птиц.

Дэниел приходит, пока они завтракают, и ночные ужасы скрадываются домашними уютными запахами кофе и тостов. Вайолет краснеет, когда он тянется, чтобы схватить корочку от тоста с ее тарелки, его голос с иностранным акцентом приводит ее в трепет, медвежье тело заполняет столовую. Она украдкой бросает взгляд на его бледное лицо с широко расставленными глазами, теряющееся в черной шерсти бороды и под каракулевой шапкой; в усах застряли крошки. Мускусный запах одеколона исходит от его сырого овчинного тулупа, когда он стаскивает его с плеч и вешает в коридоре. Дэниел – собственность Мэгги, их средней сестры, но вожделение и зависть прокрались в сердце Вайолет. Ее тело охватывают желания такой силы, каких она раньше никогда не испытывала, и Дэниел – их средоточие, его рослая и широкоплечая фигура словно склеп для ее надежды когда-нибудь выносить детей. Им полны ее грезы наяву – его губами, его руками, его розовыми сосками, похотливыми, похожими на малину на фоне белоснежной кожи. Жар в ее чреве вдруг вспыхивает, прежде чем перемены успевают увести его еще куда-нибудь. Она с нетерпением ждет, когда все кончится, – что угодно лучше этой безнадежной, девчоночьей влюбленности в человека, который видит в ней только сестру.

– Мэгги беспокоится за вас, девочки, – думает, улица чем дальше, тем больше портится. Сколько ни твердил ей – ничего, это издержки дела, – а она, как клуша, раскудахталась сегодня утром и все ходит, ходит из угла в угол. Хочет, чтобы я раздобыл вам ружье! – Дэниел придвигает стремянку и вынимает остатки стекла из оконной рамы. – Мелкий, должно быть, он был, если думал, что пролезет в такое окошко.

Он стоит спиной к Вайолет, и она не может не глазеть на его ягодицы, напряженные под брюками. Но быстро отводит взгляд, заметив, что Дайана улыбается ей.

– Это ни к чему, – отвечает Дэниелу Дайана. – Мы с Вай сошлись во мнении, что пырнуть ножом грабителя не смогли бы, но уж оглушить чем-нибудь – наверняка. Прошлой ночью Вай появилась из своей комнаты, вооруженная подсвечником, и наверняка сделала бы из него котлету.

Дэниел разражается гулким смехом, а дальше слышится только шорох замешиваемого раствора, скрежет металла по камню и постукивание кирпичей, которые подгоняют, укладывая один на другой. Освещенный прямоугольник быстро исчезает, воздвигается еще одна преграда между миром и Вайолет.

После того как Дэниел удаляется к себе в магазин мужской одежды, который он держит вместе с братьями на Черч-стрит, Грейс целует их на прощание и уходит в начальную школу Святой Марии, до которой несколько минут пешком – она находится рядом с церковью, где крестят, сочетают браком и отпевают большинство местных жителей. Дайана в качестве местного букмекера ставит свой стол в маленьком и сыром флигеле во дворе, включает радио, чтобы следить за главными событиями дня на бегах. Ее ногти, покрытые таким толстым слоем алого лака, будто их обмакнули в винил, – единственное яркое пятно в помещении. Лицо в течение дня будет постепенно становиться накрашенным все ярче, как снимок проявляется в темной комнате, пока к пяти вечера вид у нее не окажется таким, что хоть сейчас на красную ковровую дорожку; преображение из молодой вдовы в престарелую кинозвездульку завершено. А Вайолет обычно вообще не делает макияж, и не красит ногти, и носит простое темно-синее платье длиной до икр и серебряный армейский значок отца, приколотый к лифчику для храбрости.

Одна из витрин по-прежнему сохраняет такой же вид, как при их отце; ее заполняют дорогие готовальни и плоские фляжки, инкрустированные слоновой костью, которые их покупателям не по карману, но все же отличают их магазин от других на той же улице. Остальное пространство в заведении Волацки забито дешевым и ходовым товаром: висящими на крюках высокими резиновыми сапогами, черными школьными парусиновыми туфлями на резиновом ходу, втиснутыми в тесные гнезда деревянных полок, воздушными ситцевыми платьями на вешалке у самой двери кладовой, шерстяными одеялами, завернутыми в папиросную бумагу и хранящимися на верхних полках. В глазах Дайаны эта лавка – «дурдом», место безумия, система которого известна лишь Вайолет, вокруг которой товар громоздится небольшими и неустойчивыми стопками. Она продает ножи, бритвы, веревки, непромокаемые кепки и плащи, добротные, прочные рабочие ботинки, матросские вещмешки, трубки, табак курительный и нюхательный, но основной доход приносит обналичивание авансовых платежных расписок отплывающих матросов. В глубоких лотках массивной ручной кассы за день скапливается больше сотни фунтов – и к ним прикасается только Вайолет, – не говоря уже о сейфе и ящике, где она держит крупные купюры. Последние покупатели прибегают уже после официального часа закрытия, негромко, но нетерпеливо стучат в стеклянные панели, чтобы купить срочно понадобившуюся коробку спичек или сигареты; если все по мелочи обходят закон, жить становится проще.