Loe raamatut: «Моя жизнь среди индеанистов»

© Неизвестный Художник, 2024

ISBN 978-5-0062-8985-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Предуведомление от автора

Хау, кола!

Это я сейчас с вами так поздоровался. В переводе с языка индейцев племени лакота (оно же сиу) это означает: «Здравствуй, друг!». Такое приветствие, принятое у индейцев, позаимствовали теперь и индеанисты.

Сразу хотел бы предупредить любознательного читателя, заинтригованного обложкой, что книжица эта довольно-таки междусобойная, то есть для довольно тесного круга единомышленников.

Но погодите немного, не закрывайте сразу книжку! Уверяю, что индейская тема вам совсем не чужда – потому что все люди в душе индейцы! Не верите?.. А вот я сейчас вам это докажу.

Все мы хоть на какое-то время хотим ощутить себя свободными от оков цивилизации. Именно поэтому так любим бывать на природе (и чем она более дикая, тем кажется лучше для нас), дышать вольным воздухом, любоваться живописными пейзажами, жить в палатках, сидеть с друзьями вместе у костра, поджаривать на нём мясо… А многие мужчины до сих пор любят охоту и рыбалку – хотя, казалось бы, зачем теперь оно им надо?..

А ведь всё это – как раз и есть типичный индейский образ жизни! Но люди этого не сознают и расплывчато называют для себя это просто отдыхом и приобщением к природе. А на самом деле все подсознательно хотят стать индейцами, пусть даже и на короткое время! Ну, хорошо, не конкретно индейцами, а просто хотят пожить свободной первобытной жизнью. Да ведь индейцы-то как раз и жили именно первобытной жизнью!

Ну вот, а индеанисты – это такие люди, которые хотят оставаться индейцами всегда! И на природе, и у себя дома.

Получается, что эта книжка оказалась у вас в руках не совсем случайно. Потому что все люди в душе – тайные индеанисты.

Я вам больше скажу: уже было предопределено, что вы сейчас держите в руках эту книжку или читаете её в электронном виде. Значит, и у вас в душе шевельнулось что-то при слове «индейцы» на обложке. Значит, и на вас тоже когда-то подействовал индейский эгрегор, и теперь вам начали припоминаться полузабытые детские мечты о свободных, сильных и красивых людях, о благородных индейцах, живущих дикой привольной жизнью.

Если в целом, то данная книжка повествует о тернистом извилистом жизненном пути типичного индеаниста, среднестатистического, так сказать. С самого детства и до зрелого возраста. Много есть на свете людских ипостасей, так вот индеанист – одна из них. И вам предлагается её на время примерить, лично не проживая, а просто читая. Всех ипостасей никому не прожить, но чужой жизненный опыт всё же лишним не будет.

Если же взяться описывать это общественное явление серьёзным, протокольным языком, то индеанисты – это такие (довольно-таки упёртые) люди, которые живут (внутренне, а зачастую и внешне) традиционной культурой североамериканских индейцев. По крайней мере, стараются ею жить. Досконально изучают индейские обычаи и верования (некоторые их приняли всерьёз, некоторые честно пытаются принять, а некоторые только делают вид, будто приняли), проводят обряды, изготавливают предметы материальной культуры, шьют себе индейскую одежду, тесно общаются меж собой по всей стране, обмениваются нужной информацией, съезжаются на свои ежегодные Пау-Вау под Питером. Pow Wow – это что-то вроде праздничных слётов, обычно с песнями-танцами и житьём на природе в настоящих типи (обычно несведущие люди называют такие конусообразные жилища вигвамами – но вы с этого момента уже сведущие).

Вместе с тем, эти люди – не обычные хоббисты и не простые реконструкторы. По крайней мере, олдовые (то есть давнишние, опытные, коренные) индеанисты реконструкторами себя не считают и немало обижаются на подобные термины. А некоторые из них не любят даже сам научный термин «индеанисты» и предпочитают скромно называть себя индейцами.

Если вас неожиданно заинтересовала обложка, а в глубине души шевельнулось нечто полузабытое, и вы открыли книжку и читаете сейчас эти строки, то вы наверняка уже хоть немного, да в теме. И в детстве, скажем, играли в индейцев – как и почти все цивилизованные люди на Земле. Нецивилизованным-то играть в индейцев ни к чему – они все и так, как индейцы.

Поэтому, если всё же решите почитать и встретите в тексте незнакомые имена и термины, то не берите их в голову. Просто знайте: все люди, упомянутые в этой книге – точно такие же махровые индеанисты, как и тот, кто её написал. И почти такой же путь прошли они все, с незначительными вариациями. И эта книга изначально была написана в расчёте на них, и других, пусть незнакомых, но близких по духу людей, и к ним же автор постоянно обращается по ходу дела. Просто учтите это и дальше всё чтение пойдёт, как по маслу. А значение встретившихся здесь непонятных индейских терминов сейчас можно моментально набрать в Интернете. Такие сейчас настали времена – бесспорно, удобные, только вот какие-то уж совсем… не индейские.

Но и для совершенно постороннего человека эта книжка может оказаться любопытной. Она, например, может наглядно показать ему, кем бы он стал и чем бы он занимался всю свою жизнь, не брось он вовремя в детстве играть в индейцев…

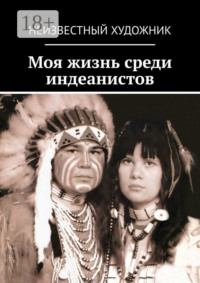

Вождь Орлиное Перо и ути Синий Огонь (автор). Горный Алтай, р. Катунь, 1992 г.

Моя жизнь среди индеанистов

(и кое-что ещё…)

Предисловие

Материализовалась эта книга почти случайно, как и всё на этом свете.

Однажды Андрей Нефёдов, московский писатель, журналист, кинорежиссёр, художник, разведчик и много кто ещё, но главное – бывший индеанист, пишущий книги под наполовину индейским псевдонимом Андрей Ветер, решил издать воспоминания российских индеанистов. Он разослал им письма, в которых попросил рассказать: как они дошли до такой жизни? Просто Андрей по складу души – человек, которому всегда важно почувствовать души других людей.

Многие люди откликнулись сразу, обрадованные таким вниманием к их жизни, а некоторые засомневались по вполне понятной, генетически врождённой российской осторожности: «С какой целью, мужчина, интересуетесь? Чтобы потом всё это сдать куда следует?..». Тут сказался давний неподдельный интерес КГБ к индеанистскому движению в СССР. Да и Андрей Ветер, как всем известно, обучался в своё время в разведшколе им. Андропова…

У меня-то самого вроде бы отсутствует мания преследования, но я тоже тогда не стал ничего писать. Решил повременить. Подумал: чего там вообще описывать-то? Что уж там было такого ценного, чтобы изводить на это драгоценные электрические биты?..

Тот сборник воспоминаний всё же вышел в электронном виде в издательской системе Ridero, под названием «Голоса». Этим сборником Андрей Ветер как бы дополнил литературно свою, начатую ещё в 90-х годах, документальную серию телерассказов об отечественных индеанистах.

В те годы он работал на центральном телевидении и приезжал снимать Пау-Вау под Петербургом, брал у индеанистов интервью и так далее. И его телепередача тогда называлась почти так же – «Голоса и крылья». Может быть, кто-то ещё помнит её?.. Однажды я немало подивился, увидев выпуск, посвящённый индеанистам, правда, в записи, на видеокассете.

Так вот, купил я эту книгу «Голоса», стал читать… И по ходу дела понял, что и я таки имею, что сказать миру за своё «индейское» прошлое! А между тем, вскоре ожидался выход уже второго тома «Голосов», и я срочно засел и настрочил для него статью, которая неожиданно для меня самого получилась довольно объёмной.

В вышедшем втором томе «Голосов» кроме моих воспоминаний и мемуаров других индеанистов было ещё и много редких фотографий. Книгу можно было или купить в электронном виде, или заказать её бумажный вариант, что я и сделал. Но затем вдруг Ветер, по непонятной причине, сильно сократил книгу, изъяв оттуда все фотографии, и объявил, что теперь её первые, полные номера станут библиографической редкостью. Зачем это ему понадобилось, ума не приложу.

А мне стало жаль потраченных трудов, и я решил издать свои воспоминания оттуда вот этой отдельной книжкой, да ещё и со многими исправлениями и большими-пребольшими дополнениями.

В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ

Индеанист второго призыва. – Первые симптомы. – Охмуряющие фильмы. – Пробуждение охотничьих инстинктов. – Два удара по голове. – Первые учебники по индеанизму. – Я планирую нарушить государственную границу. – Бутылка шампанского как пропуск в Америку. – Мои первые поклонники под окнами. – Таинственный портфель. – Попутчик по мечте. – Слышен цокот копыт. – Большие неприятности от немцев. – Желание быть Маугли. – Возвожу персональное типи для двухвосток. – Беспокойный кинозритель. – Ежедневный Виннету. – Как я дрался с попом. – Прихожанки отказываются целовать мне ручку

Намного легче писать, когда уже прочитал первую часть книги «Голоса»: уже примерно знаешь, о чём рассказывать, и уже многое по ходу дела вспомнилось из тех, далёких уже лет… Попробую изложить, как всё это прогрессировало лично у меня. Поэтому если мои мысли и впечатления категорически не совпадут с вашими, то это вообще-то нормально. Все мы разные, хоть и единомышленники.

* * *

Я отношу себя к индеанистам второго «призыва». То есть к тем, кто пришёл служить индейскому эгрегору уже после легендарных отцов-основателей, вроде Орлиного Пера с Мато Нажиным, Поющей Лани, Соббикаши и так далее. Остальных вы и сами хорошо знаете – чтобы долго не перечислять всех. Это те, кто всех и всё соединили, устраивали первые Пау-Вау, а потом учили нас уму-разуму – всему, что знали и умели сами.

Причём эта их «первородность» отнюдь не зависела от возраста. Поющая Лань, например, моя ровесница, мы с ней с одного года Огненной Лошади, но она, бесспорно, олдовая, а я – нет. Тут всё зависело от случая и круга общения. Повстречайся мы в ранние годы с Орлиным Пером в Новосибирске, кто знает, может, сейчас и я ходил бы в патриархах…

После нас ещё был третий «призыв», и этих новобранцев кое-чему учили уже мы, а вот священного четвёртого «призыва» уже не было. Дальше уже никто ни в ком не нуждался, и теперь уже не будет нуждаться. Пришло племя младое и незнакомое и по ощущениям какое-то… поверхностное. И что у них там на уме, чем они живут – никто из нас не знает. Как и они почти ничего не знают о нас. Да это и понятно: им самим-то по 25 лет, откуда бы им знать, что тут вытворялось четверть века назад.

За «старичков-первооткрывателей» писать не буду, не имею таких полномочий, но хотел бы повспоминать, чем жили в своё время неизвестные в широких кругах, неприметные провинциальные индеанисты, скажем так, «второго эшелона», исключительно на своём примере.

Я уверен, что вот такое «помешательство» на индейцах началось у излишне впечатлительных людей моего поколения ещё в детстве (я родился в 1966 году) и абсолютно точно – именно с фильмов студии ДЕФА!

То есть появление конкретного индеанизма как раз точнёхонько совпадает по времени с началом выхода этой «индейской эпопеи» на экраны – самый конец 60-х – начало 70-х. Сразу после тех пресловутых фильмов «про индейцев» с Гойко Митичем в главной роли сразу же всё и началось. Логично? Логично. Ведь все книги «про индейцев» к тому времени уже были давно изданы. А вот почему-то не появилось до этого в СССР – ни в 50-х годах, ни, тем более, ещё раньше – никаких индеанистов. Я имею в виду не просто интересующихся, а подлинных конкретных индеанистов, которые беспрерывно делают «индейские вещи», ищут малейшую информацию, переписываются с людьми со всех концов страны, и все помыслы которых с утра до вечера только об индейцах – ну, все вы хорошо понимаете, о чём я. Поэтому именно с визуального киноряда всё и началось.

И даже скажу ещё точнее: именно с показа фильмов ДЕФА по телевизору. Ведь в кино можно попасть или не попасть, а телевизор тогда смотрели все, и никто не пропускал ни одного интересного кинофильма, потому что в те времена телеканалов в стране было всего-навсего два (причём второй канал был местный).

Я хорошо помню, как в начале 70-х показали по телевизору «Чингачгук – Большой Змей» и даже ещё с повтором – спустя некоторое время. И уж тогда-то эти фильмы посмотрела вся страна.

Это был просто культурный шок для детского воображения – на фоне серой городской жизни и повседневных дел. Невиданная прежде, фантастически-интересная, насыщенная приключениями и нездешней экзотикой жизнь!

Что тут у нас началось детском саду! В смысле игры в индейцев и причисления себя к разным племенам. Подчёркиваю: уже в детском саду. Тогда ещё никаких книжек никто из нас не мог прочесть – прошу это учесть.

Чингачгук – Большой Змей (Гойко Митич)

Прихожу это я однажды в свою детсадовскую группу, вернее, я тогда проспал, и меня привели прямо на игровую площадку, где уже вовсю гуляли все наши ребята. И что же я там вижу? Вокруг железной горки собралась толпа одногруппников и все, разинув рты, слушают нашего заводилу Юрку Чулкова, который, стоя на самом её верху и картинно размахивая руками, горячо вещает про недавно увиденный в кинотеатре фильм «Приключения на берегах Онтарио»: что теперь, дескать, он настоящий индеец, и что его брат тоже индеец, и что в своём дворе он тоже всех уже завербовал в индейцы, и что их племя называется Сио – это он так услышал название «сиу». Ну, и мы тоже, конечно, тут же стали увлечённо играть в индейцев.

Это-то ладно: поиграли какое-то время и забыли – все в группе, кроме меня, который воспринял это «индейство» излишне близко к сердцу.

А сам Юрка Чулков, кстати, потом записался в театральный кружок – видимо, на этот шаг его вдохновило первое успешное выступление на публику с горки. И теперь он уже далеко не простой Юрка, а известный в Петербурге театральный актёр и режиссёр Юрий Чулков, а кроме того, ещё и киноактёр, снявшийся в более чем пятидесяти телефильмах, и ещё классический гитарист, и автор многочисленных пьес и инсценировок, и поэм-сказок, и лауреат, и дипломант… Всё страшно и перечислить, поэтому лучше не буду. Как-нибудь доберусь я до него и возьму автограф у бывшего товарища по детским играм. Да уж… Вот они, те самые наглядные «пути, которые мы выбираем». Кто-то из детсадовца становится известным артистом, а кто-то – безвестным индеанистом.

Но главное: одной лишь устной пропагандой индейцев продвинутый детсадовец Юрка не ограничился, а вскоре буквально вбил индейство мне в голову. Хотя история эта, на первый взгляд, не имеет прямого отношения к теме данной книжки, но это ещё с какой стороны посмотреть. Вот что со мною приключилось. Можно сказать, вышла «драма на охоте», извиняюсь за спойлер.

На всё лето наш детский сад выезжал на далёкую загородную дачу. Это как будто тот же самый детсад, но только на природе – да ещё какой природе! – в древнем ленточном сосновом бору, у нашего самого синего Обского моря. Волшебные, конечно, остались о том времени воспоминания, но о них я напишу как-нибудь отдельно в другой раз и в другом месте.

Однажды воспитательница повела нас на прогулку не в лес, а для разнообразия на поляну. Там мы среди полевых цветов и пахучих коровьих лепёшек гонялись за кузнечиками и бабочками (замечу мимоходом – с классическими сачками и в классических же панамках!), а потом всей группой отдыхали, лёжа на захваченных с дачи одеялах, смотрели в небо на бегущие облака и слушали, как воспитательница читает нам сказки… Эхх, времечко было!

Вдруг в траве зашебуршала ящерка, и мы с Юркой тут же погнались за ней, чтобы изловить, только она от нас, Юрок, юркнула в норку на склоне неглубокой заросшей канавы. Но мы уже были полны решимости изловить беглянку во что бы то ни стало, поэтому схватили что подвернулось под руку и стали долбить по её убежищу в наивной надежде: может, ящерка с перепугу выскочит к нам в руки.

В какой-то момент я вдруг решил заглянуть в норку… и получил увесистый удар железной трубой по голове! Не то, чтобы очень сильный, но в глазах на мгновение потемнело… Я, конечно, сам был виноват – неожиданно подлез под тёзкин удар. О чём и доложил подбежавшей воспитательнице. Ну, залили мне традиционной зелёнкой ранку и вскоре я уже стал, как новенький – опять бегал со всеми ребятами за бабочками.

Но если вы думаете, что на этом вся история и закончилась, то ошибаетесь.

Через несколько дней подобное происшествие мистическим образом повторилась – с точностью почти один в один! Так же мы погнались, только уже за полевой мышкой, так же она юркнула в норку, так же мы стали долбить по её укрытию, и точно так же я неожиданно сунулся к норке, видимо, решив бесстрашно взять зверя голыми руками… Тюк!!! Только уж на этот раз Юрка долбанул меня не чем иным, как детской велосипедной рамой – да так, что искры из моих глаз чуть не подожгли траву. Где он её вообще там взял?..

Теперь-то я понимаю: это был контрольный в голову.

И уж на этот раз воспитательница нешуточно заподозрила неладное и очень недобро и изучающе посмотрела на Юрку: не кроется ли здесь какой злой умысел?.. Уж больно одинаковым показался ей почерк маленького перепуганного рецидивиста. Но я опять мужественно взял всю вину на себя. И потом ходил с перевязанной головой и гордо отвечал жалостливым девочкам: да ерунда, ничего страшного, рядовой случай на индейской охоте. Правда, не помогло мне это геройство: так ни одна из них в меня и не влюбилась…

Я вам это рассказал всё к чему? А вот не могли ли как-то повлиять эти удары по кумполу на то, что я в будущем немного, так сказать, сдвинулся по фазе, стал слегка странным?.. Немного не таким, как все. Взять хотя бы вот это – странное для многих, не проходящее с годами увлечение индейцами.

И я вовсе не случайно иногда задаю себе этот вопрос. Дело в том, что и ещё один знакомый индеанист (кстати, бывший член знаменитой алтайской общины) в детстве тоже получил травму головы, только гораздо более серьёзную: ему заехало со всего размаху сиденьем от качели. После такого на его месте я бы вообще стал гением.

Вот я и думаю: а не тенденция ли это? Не пришла ли пора опросить и всех остальных индеанистов: может, и они тоже стали немного с прибабахом после подобных случаев?.. Хотя, вряд ли кто в этом сознается, и скорее всего потому, что просто не смогут вспомнить. Ведь в раннем детстве, когда учатся ходить, много падают, а некоторые при этом ещё и ударяются иногда головой…

Как бы то ни было, теперь я мог бы с гордостью носить характерное индейское имя Два Удара – жил когда-то в старину известный индеец с таким именем. И мог бы всем предъявлять два белых шрамика на голове, как доказательства моего неуёмного охотничьего азарта.

Вот зачем вообще нам понадобились эти ящерка с мышкой? Что бы мы с ними делали, если бы поймали? А мы об этом тогда и не думали. Тут главное – сама погоня! Проснулся врождённый инстинкт индейских следопытов. Это была своеобразная охотничья инициация…

Так вот, как я уже говорил, все в детском саду поиграли-поиграли в индейцев и скоро про них забыли, кроме меня, воспринявшего это «индейство» излишне близко к сердцу.

Тут всё зависит исключительно от врождённых свойств личности: от воображения, от силы сопереживания другим людям, наивности, романтичности, общей склонности к прошлому, а не к настоящему – но свойств, не как у обычных людей, а… гипертрофированных, что ли.

Доказательство: рано или поздно фильмы про индейцев и книги про них пропускают через себя многие люди на Земле, а вот упёртых индеанистов в итоге – жалкие сотни. Исключительно врождённая или приобретённая склонность отдельной личности к этой теме – по причине излишней чувствительности, и больше ничего.

Причём, от настоящих американских вестернов ещё никто и никогда индеанистом не стал. Я имею в виду: не от современных, где индейцы уже более-менее человечны и даже говорят что-то там непонятное, якобы по-индейски, а от классических вестернов, ещё тогдашних, 50-60-х годов. Хотя бы уже потому, что их нам и не показывали, разве только «Золото Маккенны». Там у них индейцы либо злодеи, либо просто экзотический фон для похождений белых героев – только и всего.

Но ДЕФА попала в самую болевую точку впечатлительной юности. Тут и геройство, тут и красота, тут и борьба с несправедливостью капиталистических хищников. Мы же были воспитаны на советских идеалах. И тут вот оно – доказательство нашей исторической правоты! Там, у них, уничтожают и угнетают прекрасных, невинных людей! Как им помочь?! И вот тут немедленно начинается напряжённая душевная работа… Но, опять же, – только у склонных к этому, неравнодушных к несправедливости личностей. В каком-то смысле, избранных. Но вот вопрос: кем именно избранных? Индеанисты, к слову, вообще любят ощущать себя избранными.

Кто-нибудь вообще слышал о конкретных американских индеанистах типа наших? Чтобы как мы: обшивались в пух и прах с ног до головы, собирались на свои (а не настоящие индейские) Пау-Вау, пели индейские песни, плясали?.. Казалось бы – вот они, индейцы, под боком, поезжай в резервацию, изучай, рассматривай, копируй, живи среди них. Так нет же! Кроме Лаубиных, лично я ничего подобного ни о ком не слышал. Может, они и есть, только что-то не видать, не слыхать о них.

Зато о польских, немецких индеанистах – сколько угодно! Именно бывшие страны соцлагеря и были основными потребителями той самой кинопродукции ДЕФА. Так что, всё сходится. А теперь наши индеанисты к ним туда ездят и перенимают их «ценный» европейский опыт.

Вопрос: почему такая разница в отношении к индейцам? Вы не задумывались? А просто давний кинообман и прекрасные иллюзии ДЕФА.

Сами же американцы относятся к своим индейцам прозаически, как мы к нашим чукчам. Ну, было дело, воевали с ними, ну, победили их; и пусть теперь живут себе в отдалении своей нативной жизнью, а нас не касаются; но если вдруг нужна экзотика, причудливый фольклор, праздники, то мы о них вспоминаем и гордимся, что их ещё немного осталось в природе.

И только потом, уже после сладко охмуряющих фильмов ДЕФА, в ход пошли и книги, и малейшая информация, даже микроскопическая! Даже случайные карикатурные рисуночки индейцев из журналов и газет вырезались и складывались… ну, сами знаете куда. Ну, понятное дело, любимый журнал «Вокруг света», его долгожданные номера в почтовом ящике с потенциальными статьями об индейцах, к сожалению, довольно редкими. Неожиданные газетные заголовки про восстание индейцев сиу в Вундед-Ни в 1973 году, а попозже – знаменитая кампания «Свободу Леонарду Пелтиеру!». Это уже классика, все индеанисты об этом упоминают, а я что, рыжий?

Причём, если ты натыкался на любое «про индейцев» – пусть даже просто на слово «индеец» в тексте – тебя прямо трясти начинало! Ощущалась внутренняя душевная дрожь от радости и возбуждения, как будто получил весточку про далёкого давнего друга. Что это было?..

Понятное дело, у пресловутого Фенимора Купера были самовольно отредактированы все его тома: читались только строки, где идёт речь об индейцах – а остальную тягомотину с Чулками, пусть и Кожаными, прекрасными дамами и бравыми майорами, пусть он сам и читает.

Но я хотел бы остановиться чуть подробнее на нескольких книгах. Не пересказывать, конечно, их содержание – все мы и так их знаем чуть ли не наизусть, – а немного выразить, что они для меня значили в то время.

В книжных магазинах здесь, в Новосибирске, естественно, не было ни-че-го, кроме съездов КПСС, тривиальных классиков, ну, и графоманских томов никому не нужных официальных советских писателей. Все нормальные книги люди покупали только с рук, на книжной барахолке. Просто на задворках одного из театров, на тихой аллее, прямо на земле лежали книги, и люди делали там свой выбор. Ездить туда было намного азартнее, чем собирать грибы или побывать на рыбалке. Душа замирала: никогда не знаешь, какую редкую книгу увидишь в следующий момент.

Попросил я однажды маму, когда она туда собиралась, впрочем, безо всякой надежды: «Купи, мама, мне что-нибудь про индейцев».

И вот, она невозмутимо приносит мне оттуда ни что иное, как «Мой народ Сиу» Мато Нажина!!! Представляете? Как такое вообще произошло?! В какой-то забытой богом Сибири, в сером захолустном городе… Даже сейчас для серьёзного индеаниста это серьёзная книга – если, конечно, не в таком сокращённом виде и в нормальном переводе. Как именно в тот самый день и в то самое время мама оказалась там, чтобы эта книга досталась именно мне? Попробуйте достать эту книгу сейчас… А я говорю вам – попробуйте! Её нет нигде! Ни на каких сайтах вам её не купить, ни на каких аукционах – я уже смотрел, просто из интереса. Она вышла в 1964 году тиражом 65000 экземпляров и растворилась в народе. Осела у каких-то хороших людей. Больше нигде и никогда я её не встречал и даже не слышал, что она есть у кого-то ещё. Вот кто и зачем решился её тогда продать, за какие-то там 2—3 рубля? Кто этот благодетель? Спасибо ему! Видимо, он знал: мне эта книга намного нужнее.

О-о-о! Да ещё и написал её, оказалось, самолично индеец! И в первый раз я увидел в ней на фотографиях настоящих индейцев, да ещё каких – классических сиу, причём самых, что ни на есть, столпов индеанизма: Сидящего Быка, Красное Облако, Крапчатого Хвоста… А не тех, бритых до синевы немецких актёров в париках со студии ДЕФА.

Но и на этом мама не остановилась. В другой раз она принесла мне оттуда… «30 лет среди индейцев» Джона Теннера, 1963 года издания! Вот попробуйте и её где-нибудь сейчас купить. Нет, вы попробуйте, попробуйте! Поезжайте в Киев и попробуйте. Уже тогда она была библиографической редкостью. И её тоже я больше не встречал нигде и ни у кого.

Каким образом эти редкие книги достались именно мне среди полуторамиллионного города – ума не приложу. Видно, судьба их такая. И моя.

Эта книга, кстати, послужила мне неким испытанием: брошу я после неё индейцев или нет? Кто читал, тот поймёт, о чём речь. Бесконечные оджибвейские пьяные оргии с откусыванием носов, бесконечный голод, бесконечные описания каких-то тяжёлых зимних охот, спонтанных бессмысленных межплеменных стычек, преимущественно неудачных военных походов… Всё описано скупо-документально, ни малейшей романтики. Но я не бросил. Немного, конечно, озадачился, поудивлялся таким, совсем не романтичным индейцам. Но прошло. Как говорится: кто любит, тот простит.

А вот что решительно не понравилось мне в этом издании, так это традиционное наше пресмыкание перед Пушкиным! Он, видите ли, соизволил своею гениальною дланью сделать несколько переводов тех мест, что ему приглянулись, и теперь все они были выделены в книге курсивом и заключены в квадратные скобки. При чтении это очень отвлекало от хода повествования. Причём губа у Пушкина была не дура, и он, действительно, выбирал самые интересные моменты – и тем испортил эти моменты напрочь. Приходилось теперь продираться сквозь устаревший русский язык и стиль изложения. Проведши, коли, отселе, пришед… Зачем оно мне здесь? А как вам такое: мокасины – род кожаных лаптей. Но что раздражало сильнее всего – индейцы у него там везде индийцы! Так и хотелось сказать: сам ты индиец! Или вот ещё: «весь табор шумел и пьянствовал». Каково?

Нет, сам я очень уважаю Наше Всё – в основном, конечно, заочно, – доверяюсь в этом деле специалистам. Самолично я пока не в состоянии постичь всю глубину нашего гения, да оно и к лучшему – есть ещё, куда расти.

Ну запихайте вы все эти переведённые части в его полное академическое собрание сочинений и храните их в веках – ну сюда-то зачем?.. Не все ведь обязаны быть пушкинистами и благоговеть перед каждой запятой или даже кляксой, которую он когда-либо поставил. Индийский табор… Ну, большое «спасибо» нашему светилу за создание подходящей атмосферы повести.

К слову, ещё немного о Пушкине. Побывал я после питерского Пау-Вау и в Царском Селе, в Лицее, где он учился. Экскурсоводша показала нам крохотную каморку-пенал, в которой ютился начинающий поэт. Но я не особо ею впечатлился. Потому что в точно такой же комнатушке (размером с купе поезда) и сам живу всю свою жизнь, с самого детства – и не жалуюсь. У юного Пушкина там была спартанская обстановка: только кровать, стул, комод, конторка и умывальник. Ну, с этим-то всё понятно, а вот куда… «А куда Пушкин ходил в туалет?» – вдруг задал законный вопрос один из посетителей. И тут неожиданно экскурсоводша ка-а-ак взбеленилась! Стала возмущённо кричать на весь Лицей, размахивая руками, что её уже все просто невозможно достали этим вопросом! Что буквально каждая группа задаёт один и тот же вопрос! Нет, чтобы поспрашивать о чём-то высоком: о стихах, об учёбе, о друзьях! Я мысленно перекрестился, потому что и сам чуть было не задал ей этот невинный вопрос, но, слава те господи, пронесло.

Ну, а что уж тут такого-то?.. Все мы люди – интересно же знать, где облегчаются будущие гении. А если вдруг туалет ещё рабочий, то, возможно, и самому причаститься, так сказать, прикоснуться к Истории.

Я уже выходил из Лицея, а из глубины его гулких коридоров всё ещё доносились вопли разъярённой экскурсоводши. Бедная женщина! Быть может, изучая в юности пушкинистику, она мечтала о том, как будет вести с благородными посетителями Лицея неспешные беседы о высоком и прекрасном… А вместо этого теперь, возможно, видит по ночам повторяющийся сон про Пушкина, сидящего в нужнике и сочиняющего оду.

Наверно, здесь этот рассказ и не к месту, ну просто захотелось немного разбавить индейскую тематику.

…Так я опять о книжках. Потом выменял у одноклассника на что-то ценное полуразложившегося «Маленького Бизона» вообще аж 1957 года издания. По-моему, сия книга вообще не существует в природе в целом виде – без половины вырванных фанатиками страниц и крайне ветхой обложки. Все экземпляры, судя по рассказам в первой части «Голосов», зачитаны буквально до дыр. И оно стоило того – так её зачитывать.

Какие же именно страницы были варварски выдраны из моего экземпляра безмерно увлечённым индеанистом? Сейчас специально для вас возьму и посмотрю. Ого! Там не хватает аж 41 страницы! А именно: 31, 32, 50—83, 95, 96, 127, 128, 209, 210. И это при том, что во всей книге их должно быть 223.

Но, верите ли, от этого книжка для меня не стала хуже ни на йоту! Я просто даже в первый раз и не заметил их отсутствия. Вернее, не придал этому никакого значения. Что характерно, на ход повествования это почему-то никак не повлияло. А когда перечитывал все последующие разы, мне оставалось только гадать, что же там такое у них происходило – и это как раз было интереснее всего! А произойти могло всё, что угодно, поэтому эта книжка никогда не могла надоесть – она была с вечно открытым, бесконечным сюжетом.