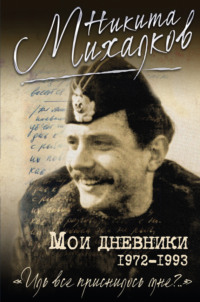

Loe raamatut: «Мои дневники»

© Михалков Н., 2016

© Киноконцерн «Мосфильм» (Кадры из фильмов)

© ООО «Издательство «Э», 2016

* * *

От автора

Публикация записных книжек никогда не входила в мои планы. Но когда я оказался на берегу Тихого океана, в Краснознаменной Камчатской флотилии, на меня обрушилось такое количество впечатлений, что я просто не мог удержаться от того, чтобы не начать хотя бы фрагментарно их фиксировать. Поскольку понимал, что сохранить в памяти все удивительные ситуации, их детали, тонкости, словечки, речевые обороты было просто невозможно.

Тогда я и начал вести дневник, хотя по армейским законам это категорически запрещено. Когда же, через какое-то время, уже вернувшись с флота, я заглянул в эти помятые тетрадки и увидел, что там написано, меня охватил ужас. Потому что, если бы тогда, когда эти страницы писались, они попали бы кому-то на глаза, это могло иметь для меня самые серьезные последствия. Дело, конечно же, не в том, что я – диссидент, я никогда им не был, а в том, что те зарисовки, которые я тогда вносил в тетради почти ежедневно, при последовательном складывании их в сознании читателя давали, прямо скажем, довольно-таки жуткую картину. И тем более обидно, что эта жуткая картина вырисовывалась в стране, которую я очень любил и люблю.

Сравнительно недавно, работая над сценарием картины «Солнечный удар», я перечитывал «Окаянные дни» Бунина. И поймал себя на мысли, что если бы Иван Алексеевич писал эту книгу по прошествии многих лет своего эмигрантского изгнания по воспоминаниям, в которых уже в известной мере затихла бы боль мгновенных впечатлений от революции и Гражданской войны в России, это была бы совсем другая книга. Возможно, более мудрая и гармоничная. Может, в ней было бы больше «литературной округлости», изысканности и чистоты формы, которой Бунин владел в совершенстве. Наверняка многое было бы «переформатировано», и в книге уже не соблюдалась строгая последовательность событий. Как литературное произведение эта книга могла бы получиться более совершенной, но ушло бы главное – этот нерв, это почти осязаемое ощущение оскорбленного самолюбия русского интеллигента, большого писателя, столкнувшегося не только с разъяренной людской массой, возбужденной революционными идеями, но еще и с трагическим опытом измены и предательства тех, кого Бунин считал той самой, ответственной за судьбы народные русской интеллигенцией, к которой он и себя причислял. Поэтому «Окаянные дни» у многих вызывали отторжение и нежелание узнать в авторе этой книги того, кто совсем еще недавно создавал тончайшую лирическую прозу – рассказы «Солнечный удар», «Митина любовь», «Легкое дыхание»… Образ писателя словно распадался в сознании его читателей, привыкших к иному Бунину. На страницах «Окаянных дней» мы видим человека желчного, озлобленного, оскорбленного, больше не стремящегося ни к какой писательской «высшей объективности», не желающего ни прощать, ни понимать происходящего! И поэтому единственным способом борьбы с тем, что он победить не мог, было его раскаленное слово.

Часто дневники и записные книжки становились настоящим кладом не столько для современников автора, сколько для последующих поколений читателей. В том числе и для серьезных исследователей тех или иных событий в жизни государства. Ведь именно дневники наиболее точно определяют время – у их автора, как правило, не существует внутреннего самоцензора.

Когда мы работали с Сашей Адабашьяном над сценариями «Механического пианино» и «Обломова», пришли к одному очень интересному выводу: экранизировать надо не произведение, а автора! То есть главным в работе над текстом должен стать не сам текст, а то ощущение времени, в котором жил автор. А фиксируется это ощущение точнее и ярче всего в дневниках, записных книжках, письмах…

* * *

Признаться, к дневникам своих сверстников (в школе и в институте дневники вели в основном девочки) я относился снисходительно и даже с некоторым пренебрежением. Ну что ты, мол, записываешь каждый свой день – что делал, где был, что ел, с кем разговаривал? Кому это интересно? Разве самому тебе не скучновато?!..

Тогда я не понимал, что дневник – это как дорогое вино, которое со временем начинает приобретать совершенно иное, уникальное качество! А поскольку мне эти мысли в голову не приходили, ни в детстве, ни в юности дневников я не вел. Только оказавшись на Тихоокеанском флоте, на Камчатке, вдалеке от дома, я понял, что столкнулся с совершенно иным, незнакомым мне миром и если хоть как-то не зафиксирую его для себя, он вскоре сотрется из памяти, и восполнить это будет абсолютно невозможно. С этого момента я начал вести записи – иногда фрагментарные и конспективные, порой схематичные, в надежде, что спустя какое-то время я смогу расшифровать их из скороговорки аббревиатур и сокращений.

Собственно то, что можно назвать дневниками, это мои записи во время уникального нашего похода с юга Камчатки до севера Чукотки, который длился 117 суток. Именно это можно в какой-то степени считать дневником. Остальные записные книжки не имеют хронологического или даже логического порядка. Это поразивший вдруг пейзаж. Это раздумье над какой-то ситуацией. Это внезапная сценарная задумка. Это зафиксированное внутреннее ощущение, вызванное либо состоянием природы вокруг, либо общением с невероятно интересным мне в этот момент человеком… Либо возникшая внезапно перед глазами картинка из еще неснятого, и даже незадуманного фильма, но которая сама по себе была так богата, что хотелось специально к ней придумать эпизод и встроить его в новый фильм.

То есть это – записи, которые ведут очень многие люди творческих профессий. Естественно, не хочу ни с кем себя сравнивать, но именно в записных книжках Антона Павловича Чехова в свое время мы с Адабашьяном обнаружили всего одну фразу: «Механическое пианино», и этот образ пианино, играющего само по себе, сразу придал особый аромат и некую фантасмагорическую странность тому усадебному миру, в котором существовали герои нашего фильма по мотивам ранней чеховской пьесы «Безотцовщина». Сам факт присутствия в кадре механического пианино, взрывающегося внезапными аккордами, замечательно иллюстрировал монотонность беспечной и сонной, казалось бы, усадебной жизни, вдруг вспыхивающей страстями.

Я очень редко перечитывал свои записные книжки, а к армейским дневникам не возвращался более 40 лет, и только готовясь к публикации своей предыдущей книги («Территория моей любви»), начал их разбирать, пересматривать и с удивлением увидел, что хотя многие записи и не связаны напрямую с моими кинолентами, но содержат именно те импульсы, которые затем переросли в те или иные драматические повороты сюжета или характеры героев впоследствии написанных сценариев и снятых картин.

Дневник – это как дорогое вино, которое со временем начинает приобретать совершенно иное, уникальное качество!

То есть все это не осталось просто сублимацией тоски находящегося на краю света, вдали от родного дома человека, а оказалось воплощено потом в практической работе.

Впрочем, с огромным сожалением увидел я там и другое: какое огромное количество задумок так и осталось на страницах забытых тетрадок… Но при этом меня посетила и радость осознания того, что многие тогдашние наброски и мысли меня волнуют и сегодня, а значит, есть в них нечто такое, что не подвержено коррозии времени.

* * *

Как я уже говорил, в 70-е годы в Советской армии и на флоте к такому понятию, как дневник, было отношение довольно негативное. Это было связано и с опасностью разглашения секретных сведений, да и просто нежелательно было посвящение гражданских лиц во внутреннюю жизнь армии и флота. Не помню, было ли это прописано в уставе, но и старшины, и мичманы не раз предупреждали, что в наших тумбочках, кроме писем с родины и тетрадок с конспектами занятий, других записей быть не должно.

Но я числился человеком творческим, а кроме того, при подготовке к походу (о котором пойдет речь дальше) и во время похода работал внештатным корреспондентом «Комсомольской правды» и «Камчатского комсомольца» и обязан был писать некие очерки нашего путешествия, этакие идеологически выверенные репортажи-отчеты из всех пунктов маршрута. Таким образом, мое существование с авторучкой и блокнотом стало для командиров вещью вполне обыкновенной, и какие-то тетрадки, ручки и карандаши в моей тумбочке не вызывали никаких вопросов.

Так что писать возможность я имел, но по мере заполнения страниц все лучше понимал, что попади мои записи к руководству, добром для меня это не кончится. Я ведь записывал все, что было мне интересно! Причем никак не фильтровал своих впечатлений, перенося их на тетрадные листы!

Кроме того, в то время я уже готовился к первой полнометражной картине «Свой среди чужих, чужой среди своих» и, если бы не был призван в армию, уже приступил бы, наверное, к съемкам. И так как голова была занята этим, иные мои наблюдения тут же пытались найти свое место в ткани будущей картины… Итак, я вел дневник и не без оснований надеялся, что мою тумбочку «шмонать» все же не будут. Тем более, в ней всегда было много книг, писем, журналов, и это вызывало даже некоторое уважение у офицерского состава.

* * *

Готовя к печати дневники, я совершенно четко понимал, что собственно дневниковый текст, сам по себе, как бы ни был интересен, требует определенных дополнений и разъяснений. Их незачем прописывать, если автор оставляет свои записи «для внутреннего пользования», но необходимо сделать, если записи уже предназначаются для публикации.

Чтобы в настоящем издании рассказ о моей армейской службе был наиболее целостен и полон, а у читателей не возникло впечатления, что они «смотрят кино не сначала», я посчитал нелишним предварить свои армейские дневники рассказом о моем призыве в армию и первых днях службы. Этот рассказ составил когда-то несколько глав моей предыдущей книги «Территория моей любви» – я привожу его и здесь, несколько расширив, но никак не смешивая с текстом дневников.

Из той же книги я поместил сюда по окончании дневника рассказ о своем дембеле и еще некоторые записи, имеющее прямое отношение к армейской теме. А кроме того, добавил несколько любопытных, на мой взгляд, историй, связанных с авиаперелетами на тихоокеанскую службу и обратно.

Сами же записки снабдил некоторыми примечаниями и комментариями на тех страницах, где они действительно необходимы. Порой эти комментарии связаны с моим теперешним несогласием с собой же двадцатисемилетним, излишне категоричным и безапелляционным в оценках людей и событий (дань молодому максимализму). Но чаще комментарий просто вносит пояснение к некоторым фрагментам текста или отдельным словам, именам персоналий, малоизвестным понятиям, в том числе к специально-военным, географическим, этнографическим терминам либо к специфическим приметам того времени, которые могут быть непонятны современному читателю.

Честно скажу, особенно тревожит меня лишняя категоричность в оценках тех или иных людей, с которыми сводили армейские дороги и к которым сегодня, с позиции зрелого опыта, я отнесся бы совсем иначе. Думаю, «смягчающим обстоятельством» здесь послужит то, что записи эти сделаны человеком в достаточно экстремальных условиях, да еще и не достигшим 30-летнего возраста.

Но «из песни слова не выкинешь», поэтому вымарывать эти суждения и оценки из публикации все-таки не буду (тогда собьется общее дыхание повествования, что-то станет совершенно непонятным), а просто попрошу сердечного прощения у тех людей, которых против своей воли мог чем-либо обидеть. Хотя при наличии здорового чувства юмора и самоиронии обижаться там, надеюсь, не на что. И думаю, читатель почувствует, что, рассказывая о ком бы то ни было, я не испытывал чувства самодовольства или превосходства.

Когда ты оцениваешь людей спустя время – это уже устоявшаяся человеческая позиция, но когда эта оценка фиксируется в тот самый день, когда происходило общение с ними, совершенно естественно она может быть окрашена минутным раздражением, обидой, субъективной спецификой той или иной ситуации… Но нивелировать и смягчать сегодня те мои реакции на происходящее будет не совсем честно, в этом случае и ценность дневниковой записи станет сомнительна.

* * *

По окончании всей моей армейской истории, как дневниковой, так и автобиографической, я поместил в книги записные книжки последующих лет (от 1973-го до 1993-го). В них уже нет такого подробно выписанного и большого «куска жизни», как наш «чубаровский поход» во время моей тихоокеанской службы, но и в них тоже – кажущиеся мне любопытными наблюдения, мгновенные впечатления, размышления о жизни страны и о собственной жизни и многое другое.

Немалое место в блокнотах, которые я вел, уже работая в профессии, конечно же, занимает «поток режиссерского сознания» – наброски будущих сценариев, зарисовки мизансцен, размышления о картинах коллег, описания операторских приемов и актерских ходов. То есть все то, что относится к профессии. Может быть, это пригодится кому-то из моих молодых коллег.

Но обо всем по порядку. Итак, я должен был идти в армию…

Призыв в тумане

Я был приписан в Алабино, в кавалерийский полк, где в основном служили молодые кинематографисты и другие творческие работники, уже получившие творческую профессию. Это было решено априори, и я пребывал в полной уверенности, что именно туда и попаду. Так как я учился и снимался, у меня была отсрочка. Но она перестала действовать, как только я окончил институт. Мне было двадцать шесть лет, и военкомат торопился меня отправить в армию, потому что еще немного, и исполнится двадцать семь, а это уже возраст, после которого призвать на срочную службу нельзя.

Все шло своим чередом. Я снимался у Сережи Соловьева в картине «Станционный смотритель» и ждал окончания съемок. Сережа так рассчитал график, что к моменту, когда меня заберут в армию, он закончит снимать. Хотя, как правило, если актер, который попадал в кавалерийский полк, не успевал закончить съемки, его отпускали на «Мосфильм» завершить работу. Так у меня снимался Кайдановский в картине «Свой среди чужих» – он одновременно проходил срочную военную службу.

Но случились обстоятельства, которые я не мог вообразить даже в самом фантазийном и замысловатом сне. Дело в том, что в это время у меня был роман с Олей Полянской – замечательной девушкой: красивой, нежной, умной, спокойной, с прекрасным чувством юмора и абсолютно потрясающим взглядом на мир, самостоятельным и очень оригинальным. Как выяснилось, единственный ее недостаток заключался в том, что она была дочерью крупного партийного чиновника, кандидата в члены Политбюро. И меня лично это сильно напрягало. Мне не хотелось, чтобы так или иначе моя жизнь, поступки и творческая биография в какой-то мере могли определяться высокопоставленным тестем. Я не знал, как сказать об этом Оле напрямую, что-то мешало мне, и я решил написать ей письмо. В нем я сообщал о том, что очень дорожу нашими отношениями, что бесконечно благодарен ей за те прекрасные дни.

Я несколько раз бывал в их доме и запомнил миленькую старушку, дежурившую у лифта. Мне и в голову не могло прийти, что просто так милые старушки на работу лифтерами в такие дома не попадают. Короче, я отдал конверт с этим письмом этой Марьванне и ушел. Она любезно его приняла, улыбнулась, сказала, что обязательно письмо передаст.

А через какое-то время начали происходить совершенно непонятные для меня вещи.

Особенно когда пришла пора идти мне в армию…

Как только я узнал, что меня забирают в стройбат в Навои, вне себя от возмущения отправился к начальнику сборного пункта. С трудом держа себя в руках, спросил о причине такого решения.

– А твое какое дело? – отвечает он. – Ну, записали тебя сначала туда, а потом сюда. И чего?!

Я говорю:

– Но это стройбат в Навои! У меня два высших образования, я же могу пригодиться в другом месте.

А он усмехнулся в ответ:

– Да ты, Михалков, просто в Москве остаться хочешь?

Это оскорбило очень.

– Какая самая дальняя команда? – спросил я.

– Во флот! На Камчатку не желаешь?!

– Желаю! – выпалил я, не раздумывая. – Записывайте туда!

Теперь настал его черед понервничать. (Видимо, такого распоряжения насчет меня не поступало.) Впрочем, он быстро сообразил, как снять с себя ответственность за мою отправку на Тихий океан.

– Пиши заявление, – протянул он мне чистый лист бумаги.

И я написал заявление…

Капитан-лейтенант, приехавший за призывниками с Камчатки, только начал набирать свою команду, и я остался ждать, когда он ее укомплектует.

Мне не хотелось, чтобы так или иначе моя жизнь, поступки и творческая биография в какой-то мере могли определяться высокопоставленным тестем.

Не знаю, как теперь, но в тот год городской сборный пункт являл собой странное зрелище. Представьте: ворота, проходная КПП, «человек с ружьем», высокий и крепкий забор простирается налево, направо… – короче говоря, огороженное с трех сторон пространство, вход по удостоверению, выход по удостоверению, а тыльная сторона «режимного учреждения» упиралась… просто в лес! Без всякого забора. Точнее, какие-то звенья забора имелись, но в общем и целом забор с тыла был не достроен. Через широкий проем совершенно спокойно ходили товарищи призывников, носилась водка (нередко ящиками!), захаживали девушки… В эти душные и дымные в буквальном смысле дни (в это время горели торфяники и Москва была чудовищно задымлена, поэтому стояла практически пустой) меня тоже навещали товарищи – и Паша Лебешев, и Саша Адабашьян… Конечно, приходили они не с пустыми руками.

Постепенно призывники сбивались в команды и отправлялись в разные концы страны, и почему-то только нашу, камчатскую, бригаду никак не удавалось сформировать до конца. В конце концов на городском сборном пункте остались только мы.

В первую ночь я ночевал на ГСП – в пустой казарме, а на второй вечер попросился у дежурного отпустить меня в город. Дал слово, что обязательно к утру вернусь. Причем слово он взял не только с меня, но и с моего сопровождающего.

Здесь необходимо пояснить, что в Москве (не знаю, как во всем СССР) раньше в период призыва на срочную службу практиковался такой метод: некоторые из военнообязанных сотрудников городских предприятий и институтов, вызываясь на сборы, получали задание – помогать военкоматам в организации работы, в частности, присматривать за дожидающимися своего часа призывниками. Вот и ко мне был приставлен такой «сопровождающий». Это был еще молодой, но уже довольно тучный сотрудник одного из московских НИИ.

Итак, мы отправились с ним в Дом кино. Там я давно уже был своим человеком, для моего сопровождающего это был дебют в пространстве «кинематографической элиты», поэтому он совершенно расслабился – напился до того, что мне самому пришлось его «сопровождать» до дома.

Вернувшись уже самостоятельно на ГСП, там переночевал, но… ни утром, ни в течение дня камчатскую команду снова не сформировали. А поэтому и на следующий вечер я, точнее мы с сопровождающим, вполне закономерно оказались в ресторане Дома кино…

Этот сценарий повторялся несколько дней кряду. День я проводил на ГСП, а вечерами вывозил моего «приятеля поневоле» в Дом кино. Порой даже оставался ночевать дома. Мне казалось, что я уже списан на берег!..

Мой сопровождающий через несколько дней такой своей работы просто изнемогал.

– Уходи ты в свою армию!.. – умолял он после тяжкого похмелья. – Не могу я больше! Пьем каждый день!.. Жена уже косо смотрит!

Я старался его приободрить:

– Может, заберут сегодня!

В один из тех жарких вечеров, когда мы, уже не выходя с ГСП, пили водку, а мой сопровождающий как-то особенно быстро сникал, произошло нечто совсем уже странное.

Кто бывал когда-либо в таких заведениях, как городской сборный пункт, знает, каковы там туалеты, помнит длинные, в десять-пятнадцать метров писсуары с отколотыми плитками, в которых всегда журчит вода.

И вот, зайдя в тот вечер в туалет на ГСП, я случайно заметил в самом углу этого длиннющего писсуара, как что-то «знакомое до слез» трепетало. Сделав несколько шагов в том направлении, я понял, что это было… Чей-то военный билет.

Осторожно достав этот билет из писсуара, я раскрыл его красные корочки… и обомлел. Военный билет был не «чей-то», а мой!

Здесь необходимо пояснить, что в тот период, когда призывники находятся на ГСП, те люди, которые их отправляют, обязаны иметь их военные билет при себе – с тем, чтобы передать начальнику команды, с которым призывники поедут к месту службы.

И вот я почему-то (без единого свидетеля этого факта!) снова держал свой военный билет в руках. И тут же вспомнил слова мамы: «Если тебе что-то катится в руки просто так и ты без всяких затрат можешь протянуть руку и взять, подумай, сколько из десяти людей от этого не отказались бы. Если насчитаешь больше пяти, откажись».

Я подумал, что намного больше пяти людей воспользовались бы возможностью абсолютно безнаказанно этот билет выкинуть, порвать, спустить в унитаз. Пока медкомиссия, пока то да се… Можно включить еще какие-то рычаги – потянуть время, а в октябре стукнуло бы двадцать семь!..

И вдруг я совершенно отчетливо понял, что это искушение. Я высушил на солнце военный билет и вернул его в расстегнутый портфель мирно спящего моего сопровождающего.

На другой день, чтобы как-то разнообразить наш досуг, я предложил:

– Хочешь, с Высоцким познакомлю?

– Да ладно!..

Тут же вспомнил слова мамы: «Если тебе что-то катится в руки просто так и ты без всяких затрат можешь протянуть руку и взять, подумай, сколько из десяти людей от этого не отказались бы. Если насчитаешь больше пяти, откажись».

Мы пошли на Таганку. Спрашиваю на вахте:

– Володя здесь?

– Да, здесь.

– Пожалуйста, скажите ему, что Никита пришел. Я в армию ухожу.

Высоцкий спустился, причем сразу с гитарой, спел нам несколько песен, мы выпили… Помню только, что на сборный пункт я транспортировал сопровождающего уже на троллейбусе.

В тот вечер я остался ночевать там – так как на другой день нужно было улетать.

Однако вернемся к первопричине этих и последующих приключений, то есть к старушке-лифтерше. Конечно (и совершенно естественно!), старушка передала эти письма, так сказать, кому следует. Их посмотрели. Не знаю, показывали ли их отцу Ольги или все решалось не на столь «высоком уровне», но с этого момента (о чем я узнал позднее, когда через много лет просматривал архивные документы, связанные с этой историей) я был включен в список неблагонадежных, от которых очищали Москву в связи с приездом Никсона, президента Соединенных Штатов.

Конечно, мне было весьма лестно, что я занесен в списки тех, кто под памятником Маяковскому вольнодумные стихи читал, да только я там никогда в жизни не был.

Проституток тогда отправляли за сотый километр, а неблагонадежных, как могли, рассовывали, так сказать, куда попало. Вот таким образом вместо кавалерийского полка я чуть не угодил в стройбат, да вовремя уехал на Камчатку.

…Стоя перед разглядывающим меня с удивлением начальником ГСП, я успокаивал себя: «Что ни делается, все к лучшему. Когда еще за казенный счет я смогу выбраться на Камчатку и побывать на Тихом океане!»