Loe raamatut: «На побывке. Роман из быта питерщиков в деревне»

© «Центрполиграф», 2024

I

Деревенские сани, запряженные парой лохматых лошадей с бубенчиком под дугой, подкатили к запертой деревенской околице. У колодца с деревянным колесом-воротом возились двое мальчишек в шапках с отцовской головы и скатывались на салазках с намерзшего от проливаемой воды льда. Мужик-возница в заплатанном полушубке стал вылезать из саней, чтоб отворить околицу, но седок, молодой человек, с черными усиками, в драповом пальто с барашковым воротником и барашковой же шапке-скуфейке крикнул таращившим глаза мальчишкам:

– Эй вы, чертенята! Отворяйте же околицу! Чего бельмы-то пучите!

Мальчишки бросились отворять ворота, связанные из жердей ивовыми прутьями.

– Чьи вы, карапузики? – спрашивал их молодой человек.

– Мы-то? Мы Сидора Герасимова.

– Ну, вот вам три копейки на гостинцы. Скажите тятьке, что питерец Флегонт Подпругин кланяется.

Сани въехали в деревню. Деревня была небедная, избы по большей части исправные, с мезонинами. У некоторых изб были даже и ставни, выкрашенные в зеленый цвет с красными букетцами посредине. Тотчас за околицей слева высился даже двухэтажный дом с мелочной лавочкой внизу, на окне которой стояла сахарная голова в синей бумаге, лежали два фунта стеариновых свечей, висел кнут и виднелись два лимона, положенные в рюмки, а сзади всего этого виднелся красный картон с золотой надписью: «Папиросы „Купидон“».

– Не рыси, не рыси очень-то, дядя! А то вывалиться можно, – заметил мужику-вознице седок.

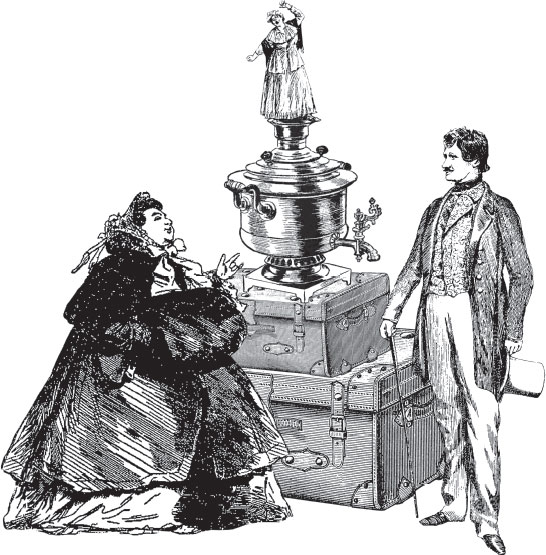

Он сидел в санях на парусинном чемодане, среди двух узлов, ящика, перевязанного веревкой, и большой подушки в розовой ситцевой наволочке. Стоявшая у ворот своей избы баба в синем зипуне ласково закивала ему головой, переходившая улицу с ведром воды девушка в нанковом сером шугае и платке улыбнулась и поклонилась. Он приподнимал скуфейку и тоже кланялся.

Когда сани очутились на средине деревни, седок проговорил:

– Подержи направо у ворот, где береза стоит. Вон где скворечница-то стоит.

– Да знаю я вашу подпругинскую избу, – сказал возница. – Чего ты!

– Подпругиных двое у нас: Никифор Иваныч – отец мой и дядя Наркис…

Лошади уж остановились у ворот. Седок вылезал из саней и схватился за узел. В окно избы кто-то стучал в стекло, и виднелась женская повязанная голова. За ворота вышел старик с непокрытой головой, в жилетке поверх рубахи, с бородой впроседь, в валенках.

– Приехал? Ну, здравствуй… А мы ждали тебя еще к Покрову. Мать-то уж плачет, – проговорил старик, обнял молодого человека и трижды его поцеловал.

– Да я и ладил к Покрову, батюшка, и писал вам, да хозяин не отпустил, – отвечал тот. – И так двое слуг из заведения были в деревне. А вот один вернулся – ну, я и поехал.

Возница, старик и молодой человек взяли из саней поклажу и потащили ее в избу.

На пороге избы пожилая женщина с темным морщинистым лицом и в съехавшем на затылок темном платке бросилась к молодому человеку на шею и заплакала, начав причитать:

– Голубчик ты мой белый, сыночек ты мой родимый… Вот, наконец, привел Господь…

– Тише, маменька… Здесь в ящичке посуда… – проговорил сын, и ему невольно пришлось выпустить из рук подушку и ящик.

– Входи в избу-то, входи… Что на пороге стали! – сказал им старик, вносивший чемодан.

Возница отряхал на рогоже валенки от снега и бормотал старику:

– А уж за сына поднеси… Без этого не уеду, Никифор Иваныч… Я сына тебе привез.

Старик промолчал и сказал сыну:

– Отписал бы основательно, когда приедешь, то я на своих бы выехал за тобой на станцию-то. Зря лошади стоят.

– Да ведь как тут отписать-то. Отписать – так надо правильно. А я тут совсем было уж собрался, а у нас в трактире обед купцы затеяли. Хозяин просит: «Останься послужить на обед-то»… Ну, вот еще день.

– Флегонт!.. Питерский… Как бишь тебя по отчеству-то? Без стаканчика не уйду, – приставал возница.

– Да брось, дядя… Дадут тебе, дадут… Неужто из-за стаканчика-то?..

– Светик мой! Да дай тебя обнять еще раз! – воскликнула мать и опять обхватила сына за шею.

В избе около стола стояла девочка-подросток в валенках и ситцевом платке, с косой, обернутой вокруг головы, и ковыряла у себя в носу.

– Здравствуй, Грушка… – проговорил молодой человек.

– Здравствуй, братец… – еле слышно промурлыкала она и поспешно чмокнула брата.

– А где же Таня?

– К корове, должно быть, пошла. Сейчас придет, – отвечала мать. – Да вот она.

В дверях стояла девушка постарше, лет семнадцати, хорошенькая, чернобровая, в ситцевом на заячьем меху шугае внакидку.

– Здравствуйте, братец… С приездом… – заговорила она и также наскоро чмокнула брата, как бы клюнула его или куснула.

– Смотрите, дуры, Флегонт-то какой у нас статный да красивый стал! – указывала мать дочерям. – Только из-под ручки и смотреть на него.

Дочери молчали. Грушка крутила кончик своей кофточки.

– Ставь, Татьяна, самовар. С дороги Флегонта чаем попоить надо, – сказал отец старшей дочери.

– Как чаем! – воскликнула мать. – Перво-наперво ему с дороги похлебать надо. У меня в печке щи есть… Трески можно. Отвык ты только, Флегуша, голубчик, я думаю, от деревенской-то еды в Питере, ну да все-таки отцовское, родное…

– Не извольте беспокоиться, маменька. Я часа два тому назад поел уж на станции, – отвечал сын. – Антрекот с картофелем мертдотель съел, а вот самоварчик, чтобы губы побаловать, – это в лучшем виде… За чаем я даже сам вас питерскими закусками угощать буду. Есть у меня даже бутылочка крапивинской рябиновки для папашеньки.

Возница все еще топтался у входа на рогоже.

– Земляка-то не забудьте, господа хозяева, – напоминал он о себе. – Дайте поздравить с приездом. Ведь всего только тридцать верст мы от вас… из Ватрушкина.

– Поднесем, поднесем… Дай только раздеться, – отвечал Флегонт и стал снимать с себя резиновые калоши, пальто.

Он очутился в пиджаке, надетом поверх вязаной фуфайки, и в брюках навыпуск.

– Маменька, да нет ли у вас в божнице про земляка-то стаканчика, так поднесите ему.

– Есть, есть… Как не быть… Всегда держим. У меня вот в руке ломота, так я вином натираю на ночь… – засуетилась мать и бросилась в передний угол.

Флегонт рассчитался с возницей за езду. Вознице поднесли стаканчик. Он выпил, сплюнул длинной слюной на рогожу и пробормотал:

– Пивка бы теперь важно…

– Ну, уж насчет пива не прогневайся. Нет такого у нас… – отвечал старик Никифор Иванов. – Уж не обессудь.

– Знаю, что нет, да ведь молодец-то, чай, послать может. Я съезжу…

– Ну, вот еще выдумал! Пьянственную компанию нам здесь заводить для тебя, что ли! – прибавил Флегонт. – Мы сами люди не пьющие. А тебе поднесли, и будет с тебя.

– Не по-питерски угощаешь – вот что, земляк. Я думал, на радостях всласть попотчуете. Ну, прощенья просим. Счастливо оставаться.

Возница поклонился и вышел из избы.

II

Татьяна ставила самовар у печки. Мать, невзирая на отказ сына от еды, все-таки взяла ухват и полезла в печь за корчагой со щами.

– Да не надо, маменька, мне щей. Не хочу я есть, – снова остановил ее сын. – Ведь вы уж отхлебали, а я сыт. Так малость вот закусим закусочками за чаем, а потом в свое время уж я с вами в охотку ужинать буду.

– Да ведь с холодка-то тепленького приятно, вот я из-за чего хотела, – сказала мать и неохотно поставила ухват в угол.

Сын развязывал на чемодане веревку. Мать подошла к нему и заговорила:

– Да присядь ты, миленький… Присядь на лавочку… Дай на тебя матери-то полюбоваться.

– Хорошо, извольте, если вам так уж требуется, а я прежде всего хотел подарочками вам поклониться, – отвечал сын, отошел от чемодана и сел.

– Голубчик! Паренек мой красный! – вырвалось у матери, и она не могла удержаться, чтобы не подойти к нему и не поцеловать.

Сын озирал избу, смотрел на стены, на потолок и проговорил:

– А хорошо и приглядно у вас теперь в избе, батюшка… Ладно, что я вам в прошлом году манерчатых обоев прислал. Вот теперь горенка у вас на городской манер, с обоями, и потолок, как следует быть, подклеен.

– Приглядно-то приглядно, милый, да уж очень много тараканов за обои набралось, – отвечала мать, – а ошпаривать теперь нельзя… Обои попортишь.

– Персидским порошком можно, бурой. У нас в заведении на кухне повар все бурой… Катышки из теста с бурой накатает, положит в щелки, тараканы наедятся и все подохнут. Бура наверно есть в здешней лавочке. А сегодня я еще привез вам украшение для комнаты. Это уж сестренкам Груше и Танюшке в подарок. Зеркальце-с в русском вкусе. Вот-с…

Флегонт развязал узел и вынул оттуда завернутое в белье и платье зеркало вершков в двенадцать длины в лакированной рамке с резьбой, изображающей дерущихся петухов.

– Его можно повесить вот в этой горенке, что рядом, – продолжал Флегонт, – там, где вы спите с Танюшкой и Грушей. Танюшка и Груша пусть полотенце, ручничок хорошенький цветной бумагой в узор вышьют. Его сверху на зеркало повесить – и будет у нас зеркало на питерский манер. Теперь в Питере зеркала с полотенцами в моде. Сестрицы, получайте.

– Спасибо вам, братец, – проговорила сестра Татьяна, принимая зеркало. – А что до узорчатых полотенец, то и вышивать не надо… У нас отличные есть.

– Как же, как же… Они ведь рукодельницы, – поддакнула мать. – Сложа-то руки тоже сидеть не позволяю. Ну вот, дуры, у вас теперь большое зеркало. Можете всласть любоваться на себя, – обратилась она к дочерям и тут же прибавила: – Махонькие-то зеркальца у них есть, купили они себе у проезжего торговца на грибные деньги. Такие в жестяной оправе у них зеркальца… хорошенькие и ничего, лицо не кривят.

– А это-то, маменька, зеркало – первый сорт-с.

– Спасибо, спасибо… Нынче они умные… Каждая из них на полтора рубля сушеных грибов продала. Сами собрали, высушили и продали.

Сын раскрыл чемодан, вынул оттуда завернутый в желтую бумагу пакет и сказал:

– А это вам, маменька, на платье… Шерстяной материи темненькой купил. Носите и радуйтесь.

– Спасибо, спасибо, милый. Поди я тебя поцелую… – сказала мать, развернула пакет и воскликнула: – Батюшки, материя-то какая аховая!

– А это вам, батюшка, на жилетку. Вот тут и пуговицы особенные в бумажке… – подал сын такой же пакет отцу.

На отца подарок, однако, произвел совсем другое действие, чем на мать. Он развернул материю, посмотрел на нее и проговорил:

– Ну, отцу-то мог бы и на спинжак с жилеткой привести.

Сын сконфузился.

– Это точно-с… Это действительно, папашенька, кабы я в январе на подати вам пятнадцать рублев не послал. А так как я подати, то уж извините…

– «Извините»… Дочерям-то вон небось целое зеркало привез. А нешто оно столько стоит, что жилетка! Эх ты! Отца на сестер променял!

– Папашенька, извините! Если я насчет зеркала, то это ведь больше для украшения дома, а потому я так считаю, что тут для всей семьи.

– Очень нам нужно украшение дома! А у отца спинжак на локтях скоро прорвется.

– А я, батюшка, очень уж дом наш люблю, и хочется мне, чтоб он на питерский манер… Впрочем, позвольте вам еще платочком поклониться для утирания носа… Пожалуйте.

– Платок что! Такой платок и здесь у проезжего торговца за двугривенный купишь.

– Здесь, папашенька, нужно рассуждать так: мне не дорог твой подарок, дорога твоя любовь.

– Брось! Что ты меня учишь-то!

Отец отвернулся от сына. Сын продолжал рыться в вещах.

– А вот еще вещи для дому. Вот, батюшка, позвольте вам тоже в подарок обратить. Первое – лампа под стеклянным молочным абажуром, а второе – градусник за окно.

– Ну на кой шут мне твой градусник! – сказал отец.

– Мороз узнавать-с… Сколько мороза… Как в петербургских квартирах. Часы есть, так нужно, чтоб и градусник был. Очень уж я люблю, папашенька, чтоб квартирка на питерский манер… А лампа – первый сорт, – любовался на лампу Флегонт, поставив ее на стол.

– Сколько она керосину-то сожрет! – произнес отец.

– По праздникам можно зажигать, когда гости.

Флегонт опять полез в чемодан.

– Таня, Груша! Идите сюда! Вот это вам еще по ситчику на платье…

Он подал сестрам по пакету. Отец опять позавидовал.

– Видишь, видишь… Им зеркало и опять же по платью, – пробормотала он.

– Позвольте-с… Ведь еще не кончил я. Вот и вам ситчику на рубашку.

– Ну, спасибо.

Отец несколько просиял. Сын продолжал:

– А теперь вам, матушка, по хозяйству. Прежде всего, позвольте поклониться фунтиком чаю, фунтиком кофею и сахарком… Сахар у меня, маменька, в миткалевом мешочке… Этот сахар, маменька, не покупной… Этот сахар я после гостей в нашем заведении за три года насбирал. Гостям чай подаешь… что останется после гостей – в мешочек. Служу я в ресторане, заведение у нас чистое, к чаю подаем сахару много – вот и накопил. Фунтов двенадцать тут будет.

Флегонт встряхнул мешок. Отец улыбнулся.

– Вишь, гости какие! Это питерские, оттого. А я, когда в Москве в заведении служил, так у нас там насчет сахару слуга уж не пообедал бы, – сказал отец. – Как у гостя кусок сахару после чая останется – сейчас он его в карман и говорить: «Лошади».

– Это, папенька, купец из простых. А у нас купец полированный. Наш купец, что к нам в ресторан ходит, тоже, как и барин, остатки сахару с собой не возьмет, потому ему совестно. Ну-с, а затем вам, маменька… Колоду карт пожалуйте для гаданья… Карты чистые…

– Спасибо, Флегонт, спасибо.

– Не за что, маменька. А это уж всем вкупе для угощения. Во-первых, пяток лимонов пожалуйте. Затем копченого сижка на закуску… Икорки паюсной… Это для вас, батюшка, в особенности… Вот и бутылочка рябиновой… Сыр… Колбаса итальянская…

И Флегонт один за другим выложил на стол несколько свертков в бумаге.

Татьяна подала на стол самовар, и мать принялась заваривать чай.

III

– Маменька, тарелочки для закусок позвольте, – сказал Флегонт, развертывая свертки, полез в карман, вытащил оттуда штопор и ловким привычным движением трактирного слуги откупорил бутылку рябиновой. – Рюмки, Таня, давай рюмки! – крикнул он сестре и, обратясь к отцу, прибавил: – Батюшка, пожалуйте по рюмочке… А потом вот сижком и икоркой… По-купечески всегда так перед чаем следует.

Мать принесла три тарелки. Сын воскликнул:

– Эх, маменька! Да нешто можно под закуски глубокие тарелки! Надо мелкие. С глубоких только хлебают.

– Ну да уж какие есть. Постой, впрочем, я переменю.

– Оставьте, оставьте уж… В глубокие мы булки положим, баранки и пастилу. А под соленье уж мелких позвольте.

– Перебили тарелки-то. Мелких всего только две есть. Для икры-то блюдце подам.

– Ну вот… Клади на то, что есть. Не всяко лыко в строку, – проговорил отец.

– А нас, батюшка, в заведении к порядку приучали, потому что к чему идет. Маменька, батюшка… Пожалуйте по рюмочке…

Флегонт налил две рюмки, поданные сестрой. Отец умильно взглянул на рюмку и сказал:

– Выпить-то я выпью, а только надо за братом Наркисом послать. А то как бы не обиделся.

– Ах да… и в самом деле! Груша, спорхай-ка за дяденькой. Дескать: так и так, – обратился Флегонт к сестренке. – Кушайте, батюшка… А при дяденьке повторите. Маменька… Пожалуйте…

– Ну, что это… Помилуй… женщине-то зачем… Пей сам… – отнекивалась мать.

– Не употребляю, маменька, совсем не употребляю… – отвечал сын. – Разве пивка иногда малость…

– Никифор Иванович, слышишь, какой у нас сын-то?

– И папиросками не балуюсь, маменька. Для меня это все равно что волку трава…

Дядю Наркиса ждали и не закусывали. Наконец Груша прибежала вся запыхавшаяся и проговорила:

– Сейчас идет… Шапку ищет.

Наконец взошел дядя Наркис. Это был тощий высокий человек с седой бородой клином, с впалой грудью и несколько сгорбленный. Одет он был в серое пальто, барашковую шапку и валенки. Он был много старше брата своего Никифора, вдовел уже лет пять и жил в деревне с двумя невестками и внучатами на средства двух сыновей, служащих в Москве в половых. Третий сын жил у него в Петербурге в мальчиках в суровской лавке. Он и сам когда-то был питерским и служил приказчиком в винном погребе. Дядя Наркис и сейчас производил впечатление приказчика с дровяного или лесного двора, из лабаза или мелочной лавки.

– Приехал? – заговорил он, входя в избу. – Ну, здравствуй…

Флегонт поднялся, подошел к нему, и они облобызались.

– Садитесь, дяденька. С угощением вас ожидаем.

– Спасибо, спасибо. Что это у тебя: икра? Обожаю… Батюшки! Да и сиг копченый! Пять лет ни копченого, ни свежего сига не ел. Сыр даже… Колбаса… Фу! Ну, брат Никифор, почтительный же у тебя сын. Мои половые ни разу мне из Москвы икры не привозили. Семги привозили. А про икру говорят: «Дорого».

– Полтора рубля фунт, – откликнулся Флегонт. – И то по знакомству, потому наш ресторанный повар брал.

– Все еще у прежнего хозяина служишь?

– У прежнего. Что ж от добра добро искать, дяденька. У нас гость чистый, на чай дает хорошо. Одними чайными можно жить хорошо.

– Говоришь, одними чайными можно жить хорошо, а отцу с матерью присылаешь мало, – заговорил отец.

– Как же мало-то, батюшка! На подати послал, на корову посылал, чаю, сахару посылал. Тоже и самому чисто одемшись надо быть. От нас в ресторане хозяин чистоты требует. Фрак-с, каждый день сорочка, белый жилет, белый галстук, сапоги без каблуков и с тонкими подошвами, чтобы не стучать. Помилуйте… Я уж, кажется, и так из всех сил…

– Все-таки мало.

Дядя Наркис сидел уже перед рюмкой, потирал руки, смотрел на закуску и бормотал:

– Икра… из-за одной икры приятно. А тут и сиг копченый… Ну-ка, брат Никифор, выпьем. Крапивинская это рябиновка? – спросил он племянника и тут же, не дождавшись ответа, прибавил: – Крапивинская братьев Тимофеевых. По ярлыку и по бутылке вижу. Лучше его товару нет. Я старый погребщик, знаю. Есть подслащенная и неподслащенная. Подслащенная только в Петербурге не шла. Не знаю, как теперь она. Эта неподслащенная… Так… Слабовата только насчет градусов.

Дядя Наркис поднял рюмку, посмотрел сквозь нее на свет, чокнулся с братом и выпил.

Флегонт тотчас же полез к себе в чемодан, вытащил оттуда два свертка и, подавая их дяде, сказал:

– Позвольте питерским подарочком, дяденька, поклониться. Трубочка вам для табаку и ситчику на рубашку.

– Спасибо, спасибо, племянник, – отвечал Наркис, прожевывая кусок булки с икрой. – Как нынче в Петербурге насчет елисейских вин? – спросил он вдруг. – Говорят, не в моде.

– Слабо-с… Совсем слабо, дяденька. У нас в ресторане совсем не спрашивают гости. Теперь другие марки пошли. Русские вина хорошо пошли. Донское шипучее гости очень обожают. Крюшон – так первое дело. Оно и дешево, и сердито. С дамочками ежели гости, то всегда на донское шипучее указывают, потому дамы этого самого винного понятия не имеют, а шик один и тот же, что настоящее. Батюшка, нарушайте сига-то копченого. Маменька, пожалуйте. Да дайте и сестрам по бутербродцу. Пусть и они позабавятся питерской закусочкой.

– Кушай сам-то, милый. Что же ты сам-то?.. – проговорила мать.

– Нам, маменька, все это не в диво. Почти каждый день… Ведь после гостей зачастую бутерброд-другой остается, когда закуску требуют. Слуга всегда сыт после гостей. Кушайте, пожалуйста… Вот колбаска итальянская. Позвольте, я вам сделаю бутерброд на ресторанный манер.

Сын отрезал ломтик булки, положил на него слой икры и подал матери. Мать улыбнулась и сказала:

– Не знаешь уж, с какого конца и есть питерскую-то закуску.

– Бутерброд что! А вот устрицу ежели бы вам, маменька, предложить, то это действительно… Ее и снять с раковины надо умеючи, и в рот положить со смыслом, иначе никакого толку не выйдет. У нас иногда и купцы в хорошей компании так ой-ой, как путаются с устричным удовольствием.

– Постой, племяш… – остановил Флегонта дядя Наркис. – Ты вот ей толкуешь: «Устрица, устрица», – а она не знает, что это и такое. Маланья Сергевна, знаешь, что такое устрица?

– Да откуда мне, Наркис Иваныч, знать-то, деревенской дуре! Мне и слово-то не выговорить, – отвечала мать.

– Ну, вот видишь. Про устрицы знают только питерщики.

– Устрица – это улитка такая… В раковинах слякоть… Морская штука, – перебил брата Никифор. – Но господа ее едят и едят живьем. Ты ее ешь, а она пищит.

– Святители! – ужаснулась мать.

– Нет-с, батюшка, пищания нет, – отрицательно покачал головой сын. – Ведь каждый день видим.

– Ну а мне в Москве сказывали, что пищит. Сам я не видал, как едят. В Москве я служил по таким трактирам, где больше пироги да селянки, а другие половые сказывали, что пищат эти самые устрицы, – стоял на своем Никифор и стал себе отворачивать пальцами кусок копченого сига.

Флегонт покосился на отца и проговорил:

– А вот у нас в ресторане насчет рук как строго. Соблюдешь себя так, чтоб ничего перед гостем рукой не трогать, а все вилкой или ложкой. Опять же, к рыбе одни вилки, а к мясному – другие. Рыбу всегда кушают перед мясным, и как рыбное откушали – сейчас убирай вилки и подавай для мясного чистые. Большая церемония насчет этого.

В избу вошли две закутанные в платки бабы и стали креститься на иконы.

– Здравствуй, Маланья Сергевна, – проговорила одна из них. – Здравствуй, Никифор Иваныч. Сынок, говорят, к вам из Питера приехал. Покажите его нам, дайте с приездом поздравить.

– Изволь, изволь, Ананьевна. Вот он… весь тут, – отвечала мать. – Входи, так гостья будешь. Входи и ты, Василиса.

Бабы кланялись Флегонту и говорили:

– С приездом, родимый. Вот какой ты красавец.

Сын наклонился к отцу и тихо проговорил:

– За водкой послать, что ли?

– Да надо бы бутылки две. Напрасно по дороге не захватил. Ведь поздравлять-то еще приходить будут.

– Я, батюшка, тверезый человек. Мне самому где же…

– Надо послать. А от нас две версты водка-то, – сказал дядя Наркис.

– Бросьте. Чаем ублаготворим… – шепнула мать.

А гостьи уже присаживались к столу.