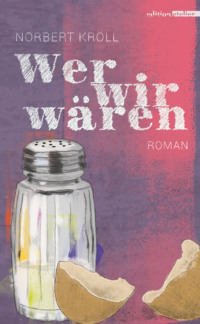

Loe raamatut: «Wer wir wären»

NORBERT KRÖLL

Wer

wir

wären

ROMAN

… wahrscheinlich spüre ich, weil ich ganz ruhig bin, für Dich Deinen zitternden Körper, während Du, weil Du am ganzen Körper zitterst, für mich meinen ganz ruhigen Körper spürst …

Gert Jonke, »Gegenwart der Erinnerung«

in: Schule der Geläufigkeit

»Schon seltsam, aus wieviel Welt man im Inneren besteht.«

Sophie Reyer, Die Freiheit der Fische

Inhalt

OUVERTÜRE

EINS

ZWEI

DREI

VIER

FÜNF

SECHS

SIEBEN

INTERLUDIUM

ACHT

NEUN

ZEHN

ELF

ZWÖLF

DREIZEHN

VIERZEHN

FÜNFZEHN

SECHZEHN

DA CAPO AL FINE

SIEBZEHN

ACHTZEHN

NEUNZEHN

ZWANZIG

EINUNDZWANZIG

ZWEIUNDZWANZIG

DREIUNDZWANZIG

VIERUNDZWANZIG

OUVERTÜRE

Wenn ein Ei überkocht. Kann man das so sagen? Also ein Ei. Wenn es überkocht, hart wird im Wasser, das ich hinter dem Haus geholt habe, dort, beim Rinnsal, das ruhig vor sich hinfließt. Ich halte einen Kochtopf unters Wasser. Es schwappt über den Rand, tropft auf meine bloßen Füße. Was dieses Ei mit Klaus, meinem besten Freund, zu tun habe, hätte mich jemand fragen können. Ich hätte geantwortet: Alles, einfach alles hat es mit ihm zu tun. Das Ei ist ein Ei. Wenn ich es aufschlage, kommt sein Inneres zum Vorschein. Aber heute lege ich es ins Wasser, als Ganzes. Den Topf stelle ich auf den Herd. Meine Beine tragen mich zum Schuppen, der sich zwischen Haus und Rinnsal befindet. Mit der Axt schlage ich ein Scheit entzwei. Und noch eins. Manchmal habe ich Klaus dabei beobachtet, wie er mit seinem Werkzeug auf einen großen Stein eingehämmert hat. Hinter seinem Haus. Er hat so lange Furchen in den Stein geschlagen, bis der Stein nicht mehr bloß ein Stein war. Klaus war sehr gut darin, aus mehr weniger und etwas später aus weniger wieder mehr zu machen. Während die Axt sich auf das Scheit zubewegt, sehe ich ein Bild vom Klöppel in Klaus’ Hand, wie er niedersaust aufs Eisen, das sich knallend in den Stein gräbt. Ich sehe die Splitter, die ins Gras fallen, sich um den großen Stein herum verteilen und dort immer noch Stein sind, nur kleiner. Die Holzscheite unter die Arme geklemmt, gehe ich wieder zurück ins Haus, lege sie in den Ofen, stopfe ein paar Bögen der gestrigen Zeitung hinzu. Mit einem Streichholz entzünde ich den Haufen. Das Ei befindet sich im Wasser, das Wasser im Topf, der Topf auf dem Herd. Warum ist das nicht rückgängig zu machen?, habe ich den Arzt gefragt. Ob es da keine Behandlung gebe? Es müsse doch eine spezielle Behandlung … Der Arzt aber hat nur den Kopf geschüttelt und den Blick gesenkt.

Da ist die Wärme, die ich spüre; im Ofen züngeln die Flammen wild nach oben und erhitzen die Herdplatte. Kleine Luftbläschen bilden sich am Boden des Kochtopfs. Das Ei sollte noch nicht drinnen sein, sage ich mir. Aber dort liegt es. Umschlossen vom Wasser, das noch vor wenigen Minuten aus dem Berg gekommen ist. In der Nähe der Quelle befindet sich das Haus, in dem Klaus aufgewachsen ist und wo er später seine Steine bearbeitet hat. Er ist mein bester Freund gewesen. Nur zehn Gehminuten von meinem Grundstück entfernt, dort lebt er heute noch. Ich könnte zu ihm hingehen. Durch den Wald. Der feuchte, von Nadeln übersäte Boden würde unter meinen Schritten schmatzen. Das könnte ich tun, einfach zu ihm hingehen. Aber es würde sich nichts ändern. Er würde sich nicht ändern. Der Arzt hat gesagt, dass es unmöglich sei. Irreversibel, hat der Arzt gesagt. Die Bläschen im Topf blähen sich auf und steigen an die Oberfläche. Ein Blubbern trifft auf meine Ohren und das dumpfe Pochen der Eierschale, die ein Stakkato auf den Boden des Kochtopfs klopft. Ich versuche in dem Rhythmus eine geheime Ordnung, einen Takt, irgendeinen Sinn zu erkennen. Doch da gibt es keine Regelmäßigkeit, nur Chaos. Und die Uhr tickt. Sie tickt und tickt. Wie damals, als ich neben Klaus gesessen bin und auf die Uhr gestarrt habe, während Klaus dort gelegen ist und stumm an die Decke gestarrt hat. Dann ist die Tür aufgegangen. Das könne man nicht mehr rückgängig machen, hat der Arzt bei der Visite gesagt. Es tue ihm sehr leid, hat er nach einigem Zögern hinzugefügt. Das kochende Wasser spritzt über den Rand des Topfs, fällt zischend auf die Herdplatte und löst sich in Dampf auf. Die Uhr tickt. Und sie tickt und tickt. Ich schiebe den Topf von der Herdplatte, und mit einem Löffel hole ich das Ei aus dem Wasser. Von außen sieht das Ei aus wie zuvor. Es ist nicht zu erkennen, dass sich im Inneren etwas verändert hat. Aber das muss doch irgendwie rückgängig zu machen sein, rede ich mir ein, während ich das Ei auf dem Löffel nach draußen balanciere, hinters Haus, dort, wo das Rinnsal aus dem Wald auftaucht. Und es sind nicht meine Füße, die mich in den Wald hineinziehen, es ist etwas anderes, glaube ich, ein Wunsch vielleicht, oder eine Pflicht, der ich nachkommen muss. Da ist dieses Ei, das in dem Löffel sanft hin- und herrollt, da sind die Schritte meiner bloßen Füße, die kaum sichtbare Abdrücke im Waldboden hinterlassen, da ist dieses Sehnen, das in meiner Brust einen Vektor erzeugt, der mich unaufhörlich zur Quelle führt, die gleich dort liegt, wo Klaus wohnt, der eigentlich mein bester Freund sein müsste, denn von außen betrachtet hat sich, bis auf seinen Blick, nichts an ihm verändert.

Ich bleibe an dem Ort, wo das Wasser aus dem Erdinneren sprudelt, stehen. Für ein paar Sekunden schließe ich meine Augen. Reversibel, denke ich – reversibel. Und als ich die Augen wieder öffne, fließt das Wasser rückwärts und wird ins dunkle Loch gesaugt. Als hätte ich nichts anderes erwartet, nehme ich das Ei vom Löffel und werfe es hin zur kleinen Öffnung, in der es, begleitet von einem leisen Gluckern, augenblicklich verschwindet. Meine Füße steigen ins Rinnsal, die Knie beugen sich und mein Kopf nähert sich langsam der Quelle, sodass meine Lippen vom kalten Nass umspült werden. Als wüsste ich genau, was zu tun sei, atme ich tief ein, schiebe den Kopf mit einem kräftigen Ruck durch die Öffnung, zwänge auch meine Schultern hindurch und schlüpfe mit meinem ganzen Körper hinein in den Berg, dessen Felsen schwach zu glühen scheinen. Sogleich sehe ich das Ei vor mir, wie es durch das Strömen des Wassers fortwährend seine Position ändert, schlingert, sich dreht. Meine rechte Hand greift danach. Hier drinnen, sage ich mir, irgendwo hier drinnen, da bin ich mir absolut sicher, kann ich es rückgängig machen, wieder zum rohen Ei werden lassen, das es einmal gewesen ist. Ich kann es umkehren, alles ungeschehen machen. Das kann ich. Solange ich nur weit genug in den Berg hineinschwimme, das Ei fest in meiner Hand, und nicht damit aufhöre, wenn ich einfach nicht aufhöre zu schwimmen.

EINS

Er ist da gewesen … So könnte ich beginnen, wenn man mich gebeten hätte, an seinem Begräbnis eine Rede zu halten. Klaus ist da gewesen, seit meiner Jugend ein Freund, ohne dass ich es gewusst hätte, seine Präsenz lange schon in mir vergraben als verborgener Wunsch oder als etwas, das man zwar nicht besitzen, nach dem man sich aber still sehnen kann.

Der Zettel, von dem ich ablesen würde, hätte teils umgeknickte, teils abgerissene Ecken, meine Hände würden zittern und ich hätte Probleme mit der Entzifferung der krakeligen Schrift. Die Tinte wäre verschmiert, Schweißtropfen würden sich auf meiner Stirn bilden, manche würden vom Dickicht der Augenbrauen aufgenommen, während andere in die Augen geraten und dort ein Brennen hervorrufen würden. Ich könnte das leise Murmeln der Trauergäste vernehmen, das Lachen der Kinder, die noch nicht wüssten, was es bedeutet, zu trauern. Ein Baby würde in der letzten Reihe zu schreien beginnen und mit gespitzten Lippen gierig nach den Brustwarzen seiner Mutter suchen.

Den Zettel würde ich nach kurzem Zögern in der rechten Tasche meines Sakkos verschwinden lassen, das Zerknüllen würde bis in den hintersten Winkel des Kirchenschiffs zu hören sein. Langsam würde ich den Kopf heben, einen Blick in die erste Reihe werfen, zu Klaus’ stumm jammernder, vornübergebeugter Mutter, zu seinem aufrecht dasitzenden, apathisch in die Ferne starrenden und beinahe entrückt wirkenden Vater und zu Martha, seiner Schwester, deren Gesichtsausdruck mir sogar an jenem Tag, an dem die innerlich aufgezogenen Mauern dünner und niedriger wären als sonst, fremd wäre. Anfangs würde ich mit brüchiger Stimme sprechen, dem ungewohnt langen Nachhall meiner Worte lauschend. Mit keinem einzigen Wort, das hätte ich mir geschworen, dürfte ich seine Krankheit erwähnen. Nicht erwähnen, dass er gezwungen war, kurzerhand von Wien nach Kärnten zu ziehen, zurück ins Nest seiner Eltern, die ihn seither fürsorglich pflegten. Ich würde … ach was, gar nichts würde ich. Klaus ist doch nicht gestorben! Natürlich nicht. Jedenfalls nicht für sich, falls man das so sagen kann. Für mich hingegen? Ich weiß es nicht. Warum sonst dieser Aufwand, nur um die Gedanken an ihn ein für alle Mal loszuwerden? Aber wenn er nach wie vor in seinem Elternhaus, irgendwo am Rande eines kleinen Oberkärntner Dorfs, liegend, sitzend oder schlafend, also wenn er dort lebte und seine Existenz nichts mehr mit mir zu tun hätte … es könnte mir egal sein. Aber ich kann einfach nicht aufhören zu fragen: Was, wenn es anders gekommen wäre? Wenn er heute nicht nur am Leben wäre, sondern auch noch leben könnte, wie damals?

Was wäre, wenn. So hätte ich jeden Satz begonnen. Ich hätte bei der Grabrede seinen psychischen Abstieg totgeschwiegen und stattdessen den Trauernden einen alternativen Lebensweg beschrieben. Zuerst hätte ich was wäre, wenn gesagt, und dann hätte ich frei erfunden, wie Klaus zu einem namhaften Künstler geworden wäre, dass ihm nicht nur bei der technischen Ausführung, sondern auch, was seine Einfälle anbelangte, jahrelang niemand das Wasser reichen konnte. Das wäre natürlich eine maßlose Übertreibung gewesen, aber darum geht es schließlich bei Grabreden. Erzählt hätte ich, dass er nach dem mit Auszeichnung abgeschlossenen Studium auf der Akademie von einer namhaften Galerie unter Vertrag genommen worden wäre und einen Preis nach dem anderen abgeräumt hätte, dass man ihn zu wichtigen Gruppenausstellungen eingeladen und ihm bei diesen Gelegenheiten beinahe alle neuen und bisherigen Werke abgekauft hätte, dass es bald zur ersten Einzelausstellung in der Wiener Secession gekommen wäre, dann im Pariser Palais de Tokyo und in der Londoner Serpentine Gallery, später hätte man ihm hohe Würdigungen entgegengebracht, den Ehrendoktortitel der Universität Klagenfurt verliehen und so weiter und so fort. Klaus’ alternatives Leben wäre eines gewesen, dass es wert gewesen wäre, gelebt zu werden. Ja, er hätte Fehler gemacht wie jeder andere auch, er wäre gestolpert, ich hätte ihm, wenn er mich darum gebeten hätte, eine Stütze abgegeben, ich wäre für ihn da gewesen, weil ich gewusst hätte, dass auch er da gewesen wäre, nicht für mich, es hätte schon gereicht, wenn er anwesend gewesen wäre, also in seinem Körper drinnen, völlig da, bewusst.

Die Trauergäste hätten durch zu Trichtern geformten Händen lautstark buh gerufen – buh buh buh, hätten sie gerufen! Denn all das sei falsch. Eine glatte Lüge. Erzähl doch keinen Schmus!, hätten sie geschrien. So sei sein Leben ja nicht verlaufen. Ich solle nichts beschönigen. Die Wahrheit wollten sie hören, das, was Klaus wirklich erlebt habe, und nicht das, was ich in ihn hineindichtete. Ich sei kein Freund, sondern ein Trottel, ein Geschichtendrücker, Hochstapler, Verräter. Ich solle nach Hause gehen, man wolle mich nicht mehr sehen, denn das sei es ja auch gewesen, was ich Klaus angetan hätte, dass ich ihn nämlich nicht mehr hätte sehen wollen, dass ich schließlich irgendwann genug von ihm gehabt hätte, dass ich nicht auf ihn hätte hören wollen, auf seine Hilferufe und flehentlichen Bitten, obwohl da immer noch ein wenig Klaus in ihm gewesen wäre, das hätte man eindeutig gesehen, denn da wäre doch noch sein Körper vor einem gestanden, es wäre eindeutig Klaus gewesen, man hätte ihn auch bei einer Passkontrolle ohne Weiteres identifizieren können, wieso dann ich, sein angeblich bester Freund, es gewagt hätte, ihn im Stich zu lassen, wie ich das nur hätte übers Herz bringen können, eine nahezu unmenschliche Geste wäre es gewesen, gerade ihm gegenüber, jemandem, der jegliche Unterstützung bitter benötigt und meine Zuneigung gebraucht hätte. Ich sei kein Mensch. Denn ein Mensch wäre zu solch einer Tat nicht fähig. Ich solle endlich verschwinden, in der Kirche sei für einen wie mich kein Platz, ich solle mit meiner Anwesenheit bitte nicht den Leichnam beleidigen, ihn vergrämen. Ob ich nicht bemerkt habe, wie sich der Tote im Sarg umgedreht habe, weil er mein an den Haaren herbeigezogenes Geschwafel nicht ertrage, weil er von seinem sogenannten alternativen Lebensweg nichts mehr hören wolle, eine Frechheit sei das, ihm diese Worte zuzumuten, ihm dieses Dasein zuzuschreiben!

Ich hätte es nicht gebraucht, mein anderes Leben. Das hätte Klaus vielleicht in diesem Moment gesagt, wenn er es denn noch hätte sagen können, als Leichnam. Und ich hätte ihm geantwortet, dass er es gewiss nicht gebraucht, aber sehr wohl verdient hätte. Dann hätte ich mich über ihn gebeugt und mein unverdautes Frühstück über sein Gesicht erbrochen, oder nein, zwei Tränen hätten sich aus den Augenwinkeln gelöst, ja genau, so wäre es geschehen, sie wären von meiner Nasenspitze auf seine kalte weiße Stirn getropft, der Raum hätte sich plötzlich zu drehen begonnen wie in einem billig produzierten Märchenfilm, und es hätte nichts gedauert (und auch gar nicht wehgetan), und wir wären wieder in der Ästhetik-Vorlesung gesessen; ich hätte den monoton abgespulten Vortrag des Lehrenden mit einiger Anstrengung verfolgt und hätte, so gut es mir um halb neun Uhr in der Früh möglich ist, Notizen gemacht, während Klaus neben mir gesessen wäre, das Kinn auf die rechte Handfläche gestützt und den Bleistift locker in der Linken, Skizzen zeichnend. Ich hätte den Kopf in seine Richtung gedreht, weil ich sehen wollte, welches Gesicht zu diesen beeindruckend stilsicher gezogenen Strichen gehörte, und es wäre das erste Mal gewesen, dass ich Klaus wahrgenommen hätte. Am Ende der Vorlesung hätte er sich zu mir gewandt, mich angelächelt und gefragt, ob ich so nett wäre und ihm meine Mitschrift für die Anfertigung einer Kopie leihen könnte, denn, wie ich vielleicht bemerkt hätte, sei er leider nicht fähig gewesen, um diese Uhrzeit die nötige Aufmerksamkeit für philosophische Fragestellungen aufzubringen, und ich ihm darauf geantwortet hätte, dass sich das durchaus machen ließe, aber nur unter der Bedingung, dass ich als Austausch eine Kopie seiner Skizzen bekäme.

Und die Trauergäste hätten, wäre ich an dieser Stelle meiner Erzählung angekommen, immer noch buh gerufen und mir befohlen, auf der Stelle meinen Mund zu halten, doch ich hätte nicht auf sie gehört, denn ich hätte etwas zu sagen gehabt, und jemand, so fand ich, der etwas zu sagen hat, sollte die Möglichkeit haben, es auszusprechen. Vor dieser Meute zu stehen und in der Abschiedsrede aufzugehen, ja, das hätte mich beruhigt, es wäre fast so gut gewesen, wie vor den Gemälden Hans Staudachers oder Maria Lassnigs zu verharren und in ihrer Präsenz zu verschwimmen.

Vom Löffelchen in der Melange hätte ich erzählt, wie ich einen liegenden Achter auf den Tassenboden zeichnete und Klaus mich anschaute, mit wachen, interessierten Augen. Wie wir einander in einem schäbigen Café in der Nähe der Universität zum ersten Mal gegenübersaßen, wie ich seinen Blick erwiderte und eine Aufregung verspürte, die mich verunsicherte. Wie er erfuhr, dass ich Albert heiße und soeben das Studium der Konservierung und Restaurierung begonnen hatte. Wie ich erfuhr, dass er Klaus heißt und Bildhauerei studierte. Wie er mir verriet, dass er sich gar nicht als zeitgenössischer Künstler sehe, sondern als einer, der versuche, von den alten Meistern zu lernen, und dass dies zurzeit fast schon in Verruf geraten sei; das Geschaffene müsse frei auslegbar sein, offen für jegliche Interpretationen, sagte er, man wolle sich nicht mehr festlegen, denn wer sich auf etwas festlege, mache sich angreifbar, und wer sich für kritische Bemerkungen öffne, werde unsicher und könne nicht mehr mit stolz erhobener Brust behaupten, denn das sei es ja, fuhr er fort, was Kunst ausmache, dass es da jemanden gebe, der etwas in die Welt setze und mit diesem Objekt etwas behaupte, dann stehe da plötzlich etwas, das vorher noch nicht dagestanden habe, bestenfalls sogar im öffentlichen Raum, und dieses Etwas sage etwas aus, es erzähle sich selbst. Wie ich aufhörte, mit der kleinen Gabel im ungenießbaren Kuchen herumzustochern, ihn in seinem Gedankenfluss unterbrach und sagte, dass gerade solche Kunstwerke am häufigsten zu restaurieren seien, denn sie seien Tag und Nacht, Jahr für Jahr der Witterung ausgesetzt, und dass bekannte Legierungen wie Bronze unter Einwirkung von CO2 und SO2 mit der Zeit eine Patina bilden, die man natürlich längst im Griff habe, aber neuere Materialien seien quasi unerforschtes Gebiet; wie ein Pionier käme man sich da zum Teil vor, rühmte ich mich, denn es gebe kaum Erfahrungen in einem Bereich, in dem jeden Tag neue Werkstoffe im Entstehen seien. Und gegen Ende des Studiums, erklärte ich, würde ich mich gerne auf die Restaurierung zeitgenössischer Kunst spezialisieren. Wie Klaus nickte, behutsam die Kaffeetasse auf dem Untersetzer abstellte und sagte, dass mich seine Kunstwerke dann wohl eher langweilen würden, denn er arbeite meist mit Stein, Holz, Gips, Ton und bekannten Metallen. In dieser Hinsicht, das gebe er zu, sei er altmodisch. Wie ich die Gabel auf den Teller legte und ihn in die Mitte des Tisches schob. Wie die Kellnerin sich näherte und fragte, ob der Kuchen etwa nicht geschmeckt habe. Wie ich sagte, dass er ausgezeichnet gewesen sei, ich aber leider doch keinen Hunger gehabt habe. Wie sie die Stirn runzelte, anmerkte, dass man für einen Kuchen keinen Hunger brauche und den Teller wortlos mitnahm. Wie Klaus wissend lächelte. Wie ich an seine Aussage von vorhin anknüpfte und meinte, dass er uns die Arbeit dadurch wohl erleichtere, die gewählten Materialien aber nichts über das Kunstwerk aussagten. Wie Klaus aufhörte zu lächeln und mit Nachdruck darauf hinwies, dass das Material der Anfang sei und das Ende. Wie ich entgegnete, dass ich es so nicht gemeint und mich wohl nicht deutlich genug ausgedrückt habe, dass gewiss aus jedwedem Stoff eine künstlerisch eindrucksvolle Arbeit entstehen könne und mich ein Haufen absichtsvoll positionierte Erde ebenso interessiere wie eine klassisch geformte, in Messing gegossene Plastik, dass es mir vielmehr um die Idee dahinter gehe und ich bei der Restaurierung versuchen wolle, zuerst in diese einzudringen, um also mit der Idee auch den Beweggrund für den gewählten Werkstoff zu verstehen, auch wenn man, gerade bei verstorbenen Künstlerinnen und Künstlern, und vor allem bei solchen, die wenige Notizen hinterlassen hätten, darüber nur mutmaßen könne. Wie sich Klaus’ Gesichtszüge entspannten. Wie er mir sagte, dass das seiner Ansicht nach ein ungewöhnlicher Zugang sei und dass er immer gedacht habe, wir kümmerten uns nicht um die Entstehung eines Kunstwerks, dass uns das Prozesshafte nicht interessiere, dass es uns nur um das Endprodukt gehe. Wie Klaus weitersprach, ich aber aufhörte, seinen Worten Aufmerksamkeit zu schenken und ich stattdessen seine fein gezogenen Lippen beobachtete, wie sie sich öffneten und schlossen, seine leicht hervorstehenden Wangenknochen, die glatte Stirn, seine rauen Hände, die ab und zu die Kaffeetasse zum Mund führten. Wie ich bemerkte, dass er mich ebenso beobachtete, wie ich mich ertappt fühlte, aber wobei? Wie die Zeit verging und wir uns mit jedem Satz und mit jeder Regung unserer Körper kennenlernten, mit jedem Abwinkeln der Arme und Finger, mit jedem Faltenwurf der Stirn. Wie ich bereits nach zwei Stunden das Gefühl hatte, ihn seit zwei Jahren zu kennen, wie es mich positiv überraschte und mir gleichzeitig trügerisch erschien. Wie wir bezahlten, aufstanden und das Café verließen, um zurück zur Universität zu gehen und unsere Unterlagen zu kopieren, ich meine Mitschrift, er seine Skizzen. Wie wir sie uns, fast feierlich, gegenseitig überreichten und unsere Telefonnummern austauschten. Wie er die Kopien seiner Skizzen auf einmal wiederhaben wollte und ich sie ihm verwundert zurückgab. Wie er die vom Kopiervorgang noch warmen Blätter zerriss und in den Papierkorb warf. Wie er in seine Umhängetasche griff und den Zeichenblock abermals hervorkramte, wie er ein paar Seiten sorgsam abtrennte und mir die Originalskizzen reichte. Wie ich ihn fragte, ob er sie denn nicht mehr bräuchte. Wie er sagte, dass er, wenn er sie jemals bräuchte, nun ja wisse, wo sie zu finden seien. Wie wir uns die Hände schüttelten und ich den Drang verspürte, ihn zu umarmen, mich aber zurückhielt. Wie wir wussten, dass dies ein Anfang war, nicht mehr als ein Anfang.

Wie man mich vom Sarg wegzerren müsste. Wie ich jemandem die Nase blutig schlagen würde. Wie man mich anschreien würde, ich Idiot solle doch endlich aufwachen! Dass das Leben leider keine schöne Geschichte sei, kein Sinnieren über Kunst, sondern … Wie sie innehalten würden, diese Idioten, und ich sie fragen würde, was das Leben denn ihrer Meinung nach sei. Wie sie den Kopf senken würden und ich keine Antwort von ihnen bekäme. Wie ich ein letztes Mal auf den Sarg starren würde und auch von dort: keine Antwort.