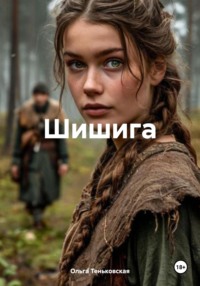

Loe raamatut: «Шишига»

Глава 1 Общага

Окончание университета ознаменовалось для меня событием хотя и ожидаемым, но все-таки неожиданным и ошеломляющим: комиссия по распределению обозначила для меня рабочим местом школу в деревне. Это как первый осенний снег: все знают, что в середине октября он непременно выпадет, липкий, назойливый, затягивающий дорогу скользкой пленкой, и все на дороге будет не так, как надо, неуправляемые машины начнут метаться, как стая испуганных кур, пытаясь увернуться, кудахча тормозами и разбрасывая пучки перьев-хлопьев, если увернуться не удалось, – все знают, но большинство не заботится заранее сменить резину или хотя бы не выезжать в этот день на своем драндулете, а воспользоваться автобусом, например.

Вот так и я: знала же, что будет распределение, и будет деревня. И нужно было просто выйти замуж, чтобы деревни не было. Полгода назад! Срочно!!!

Не озаботилась. Не вышла. Не взяла примера с деревенских девушек, начавших решать матримониальные вопросы еще пять лет назад, буквально с первого дня заселения в общагу. В нашу классную университетскую общагу, построенную на газпромовские деньги, два новеньких корпуса по двенадцать этажей каждый с огромными рекреациями, с жилыми секциями в две-три комнаты, дополненными кухней, туалетной и ванной комнатами. Еще не успев перезнакомиться как следует, мы – городские дурочки – впали в культурную кому, став свидетелями странной сцены.

– Ты к Андрею не подходи, с ним Верочка Штайн ходить будет, – громко прошипела одна деревенская барышня другой.

– К кому хочу, к тому и подхожу, – объявила другая опять же шепотом, но чудесная акустика аудитории подхватила шепот, усилила его многократно и залила в уши всем, кто захотел услышать.

«С ним ходить будет»… Господи, где, в каком русском языке люди, в смертном бою взявшие филфак, нашли такую фигуру речи?

Андрей, бывший тут же, покрылся даже не красными, а какими-то синими трупными пятнами и уткнулся в книгу, а Верочка Штайн ощерила свои мелкие зубки в победоносной улыбке.

Каюсь, но эту самодовольную улыбку, обозначившую безраздельное пользование чьей-то молодой жизнью, я ей простить не смогла: ближайшую университетскую дискотеку проводили в рекреации общежития, и вот там-то я пригласила Андрея на белый танец, опередив Верочку, долго и медленно идущую из другого конца рекреации к, якобы, отвоеванной добыче. Верочка затормозила, но вмешиваться не стала, видимо, посчитав, что я просто не знаю законов общаги, когда другим девочкам нельзя танцевать с забронированным на всю оставшуюся жизнь парнем Верочки.

Мне было семнадцать, но в этот момент я уже была замужем за взрослым мужчиной и знала такое, о чем Верочка, возможно, начала догадываться лет через двадцать после того памятного вечера. Я танцевала с Андреем, над залом плыло «Там, где клен стоит над речной волной…», мы ничего себе не позволяли, его правая рука не опускалась ниже моей талии, мы мило улыбались друг другу, но время от времени он наклонял ко мне свою голову, и я вливала ему в ухо яд не хуже того, что влил Клавдий своему брату, чтобы отобрать у него и королеву, и королевство, и левая рука Андрея, та, что лежала на моей спине, лихорадочно мяла шелк моего платья.

Следующие танцы я лихо отпрыгала с беснующейся молодой толпой, а потом Андрей пригласил меня, и мы снова поплыли по залу, словно были одни в этом мире, и уж теперь он прижал меня к себе, к горячему телу под голубыми джинсами, которых в то время почти ни у кого не было, а Андрей как прилетел в этих джинсах в наш большой сибирский город из какой-то там Элисты, так и ходил в них и двух рубашках, меняя одну на другую по мере загрязнения.

Он целовал мои волосы, прикасался щекой к моей щеке, косил на меня голубым глазом, как косится породистый воспитанный пес, когда ты в первый раз пытаешься погладить его по голове. И снова наклонял ко мне ухо, чтобы услышать… Что? Я молчала. В этот раз я молчала. Но он уже завелся. Прошел мимо ошарашенной Верочки с ее ощерившейся мордочкой и снова пригласил меня. Конечно, я наградила его за это, сказала ему то, что он хотел услышать. Словами, которые, возможно, он, мужчина, уже после армии, слышал от молоденькой девчонки впервые. И Андрей начал целовать меня, жарко, в губы, танцующие рядом пары останавливались, в изумлении смотрели на нас. И Верочка видела это. Притаившись в темном углу рекреации, она теребила крутой локон, выбившийся из прически, ее мордочка исказилась и сморщилась, как трюфель, а в глазах стояли слезы. Мне было односвойственно.

А потом я ушла. Моя тетка жила рядом с университетом, я всегда уходила с дискотек к ней, в ее теплую уютную квартиру, уставленную дорогими фарфоровыми статуэтками. Мы сидели на кухне, пили горячее молоко с печеньем, позвонил муж, убедился, что я у тетки, а не Бог знает в какой постели с Бог знает каким молокососом.

В общаге в это время разворачивалась трагедия…

Подробностями я не интересовалась, но на другой день общаговское население потока смотрело на меня с осуждением. Верочка на пары не пришла и вообще больше в университет не вернулась, а Андрей пришел. Бланш с левой стороны его лица переливался нежными цветами, не имеющими обозначения, что-то переходящее из одного в другое, и совсем не портил его красивое лицо, наоборот, делал его более привлекательным. Он был как бог со своими длинными русыми кудрями, джинсы и ушитая по тогдашней моде рубашка обтягивали его тело, он не шел – он скользил по поверхности пола, и не только я любовалась им.

Но он был мне не нужен. Побившись о мое равнодушие пару недель, Андрей успокоился и зажил своей жизнью. А Верочка слиняла в Иркутск, перевелась в местный пед, но училась недолго, вышла замуж и родила ребенка. На этом филфак для нее закончился…

Другие же романы в общаге продолжались, их интенсивность то нарастала, то спадала в зависимости от сезона охоты. Все эти молодые мальчики и мужчины, населявшие общежитие, видимо, слабо понимали суть происходящего. Они вырвались из-под родительской опеки, чаще всего из-под юбки своих матерей, но не научились жить самостоятельно, аскетичной жизнью мужчин, знающих себе цену и идущих к цели. Им нужна была жареная на сале картошка, самогон, теплые, на деревенской сметане раскормленные тела. Картошки было много, младшие братья, отцы тащили из деревни целые мешки ее, косами-вязанками везли лук, сумками – морковку. По осени привозили забитых гусей, ломти мяса и сала, завернутые в полотняные тряпки, домовитые их дочери выкладывали все это богатство на узких общаговских балкончиках такими стопами, что курящим парням негде было притулиться. Все это жарилось, парилось, варилось, к вечеру в комнату к девушкам заходили приглашенные. Чинно сидели на кроватях, ели картошку из одной большой чугунной сковороды, пили вино «Осенний вальс», и, неплохо приняв на грудь, сосались по углам рекреации. Следить было некому. Комендантша общаги Наталья Николаевна Куницкая в кровь сбивала короткие жирные ноги и срывала луженую глотку, но сделать ничего не могла: любовь цвела, как сорняк на неухоженном картофельном поле, быстро вызревая и разбрасывая семена, а то ведь скосят, вырвут с корнем во время прополки.

Пока городские филологини грызли камень науки, деревенские барышни, слегка подгрызая тот же камень, направляли генеральную часть сил на то, чтобы никогда не возвращаться в деревню, никогда больше не слышать, как отец говорит «пора управляться» (тоже интересная фигура речи), как мать кричит: Верка, у поросят убрала? – никогда, даже если по возвращении им выдадут золотом инкрустированные подойники, никогда, несмотря на то, что некоторым из них колхозы платили стипендию. Просто – никогда… И все!

Для воплощения мечты нужно было сделать одно нехитрое действие – выйти замуж.

Войны за замужество велись по всем правилам военного искусства: с наступлениями и окопным противостоянием, разведкой и контрразведкой. Сильная сторона почти всегда проигрывала: с ристалища, залитого слезами, соплями, а иногда – кровью, очередная Зена (королева воинов) увозила очередного пленника, перебросив его через хребет своей кобылы.

Были случаи, когда мужчина, попавший в капкан, взывал к своим родителям, в общаге появлялись негодующий отец, или рассвирепевшая мать, или оба вместе, и иногда – только иногда! – им удавалось вырвать сына из цепких, липких лапок претендентки. Но в этом случае жертвой становилась уже девушка, для мужчины это было позорно, остаток дней в университете он проводил в атмосфере бессловесного презрения к нему, поэтому парни, как могли, пытались выпутаться сами.

К концу учебы скандалы вспыхивали все чаще:

– Ааа, так ты со мной переспал, а теперь в сторону?!

– ?

– А что я скажу своим родителям?!!

– ?

– Ты обещал мне!!!

–?

И все чаще наезжали как бы в гости к дочерям будущие тещи, посмотреть, прицениться, а потом – «смотри, не упусти» – отбывали назад.

Матримониальные хлопоты немного стихли, когда в общаге обнаружилось венерическое заболевание. Мужчины-преподаватели, предварительно выдворив девушек из аудиторий, уговаривали мужское население общежития, имевшее интимные отношения с … – назывались фамилии и имена двух девушек, – немедленно обратиться в санитарную часть. Когда количество обратившихся значительно превысило цифру тридцать, ректор сошел с ума, выкинул с работы Наталью Николаевну Куницкую и лично сам возглавил крестовый поход против разврата, совершая и понуждая к совершению ночных набегов на общежитие коллег-мужчин.

Общага притихла: кара наступала немедленно.

Но подоспела зимняя сессия, все уткнулись в учебники, неприятность как-то ушла на второй план, и все началось снова.

Надо ли говорить, что одна за другой рождались советские студенческие семьи?

Надо ли рассказывать, как молодые мужья раз в две недели вышибали из комнат своих друзей-сожителей и притаскивали туда новоиспеченную жену, а потом вся секция полночи слушала скрип не приспособленной под секс общаговской кровати, повизгивание и шум воды в общей ванной.

Надо ли удивляться тому, что к концу пятого курса все деревенские барышни оказались замужем, а мы – городские сумасшедшие – нет!

Надо ли объяснять, с каким ужасом мы поняли, что деревня – это наша судьба на ближайшие три года?

И, да: в числе прочих оказалась я, поскольку к тому времени уже оформила развод: муж из взрослого любящего мужчины как-то очень быстро превратился в мелочное существо, постоянно и нудно ноющее: бабе больше техникума не надо… Терпение лопнуло. Как-то утром, после очередной бессонной ночи, ухлопанной на выяснение, нужно ли бабе что-то большее, чем техникум и слабо функционирующий член, я приняла душ, накрасилась так, словно собиралась не в университет, а в варьете, притом не в роли зрителя, сварила только себе кофе и, спокойно попивая его, выдала ошалевшему мужлану следующую фразу:

– Советую припомнить, какой техникум тебе больше по душе, встать сегодня возле его крыльца, дождаться, когда оттуда повалят бабы, и выбрать себе в жены ту, которая больше понравится…

Быстренько обременить себя новым браком к концу учебы я почему-то не решилась.

И ровно так же, как после первого осеннего снегопада наступает день жестянщика, жесть наступила в моей жизни, когда председатель комиссии по распределению, отвергнув все мои аргументы, включая маленького ребенка как единственный положительный результат замужней жизни, и строго посмотрев в мою сторону, назвал район огромной области, в котором отныне мне надлежало жить и работать целых три года.

«Это меня Верка прокляла», – подумала я неожиданно…

Глава 2 Существо

После краткой, но ожесточенной схватки глава отдела образования сдался и распределил меня не в маленькую загаженную деревушку, окончательно затерявшуюся среди полей, как он планировал изначально, а в большую деревню, которая, слава всем языческим богам, поскольку Богу православному в этом случае молиться бесполезно, находилась на одной из станций железной дороги. Могу сказать, что другим моим бывшим сокурсникам и сокурсницам повезло меньше, и некоторых запихнули в такую жуть, что они неделями не могли из-за бездорожья бывать дома.

А кого-то, еще до окончания отработки, забрали и привезли домой родители, искалеченных, не желающих больше слышать ни о какой деревне, школе и чужих детях: на двух сестер-близняшек из параллельной группы, распределенных в далекую малокомплектную школу, напал бык-производитель. Его держали в цепях в разбитой темной клети, чтобы он не беспокоил стадо, но ошалевшее от одиночества животное, воодушевленное первым весенним теплом, оборвало цепи и полетело в сторону деревни.

В это время девушки возвращались из школы в избушку, выданную им колхозом для проживания. Их не сильно насторожил бык на дороге: каждый день они видели стадо коров и уже привыкли к большим животным, – не побеспокоило и то, что вся деревня как будто вымерла. Спохватились они лишь тогда, когда бык, взревев, ринулся в их сторону. Но бежать было некуда. Одна из сестер полезла через забор, а вторая замешкалась, и бык, подхватив ее на рога, протащил несколько метров и сбросил тут же, у забора. Быка пристрелили, а сестер срочно увезли в областной центр: одну в травматологию, а другую – в психушку…

Раньше я никогда не видела деревню и не жила в ней: у меня не было деревенских бабушек и дедушек, а немногочисленные деревенские родственники не беспокоили моих родителей своим вниманием.

Ну, если уж быть совсем честной, один раз, совсем маленькую, отец возил меня в огромное село на севере Урала, где он провел свое детство, пока в сорок втором году, в возрасте тринадцати лет, осиротев, не уехал со своей старшей сестрой в Свердловск.

Поехали мы с отцом в мае и были в селе один день, даже не остались ночевать. Я ничего не помню из той поездки, кроме прямых сосен, подпирающих облака, и огромных полян подснежников, ровно таких, как в мультфильме «Двенадцать месяцев»: с зелеными стреловидными листьями и белыми, наклоненными вниз головками. И еще помню, что отец не разрешил мне их рвать, ни одного цветочка.

– Папа, ну почему? – застонала я, так мне хотелось сорвать цветок, уткнуться носом в чистый весенний аромат.

– Их Шишига стережет, – коротко ответил отец, и то, как он ответил, отбило у меня желание говорить о подснежниках. Я огляделась, и мне показалось, что какая-то темная тень метнулась за дальнюю сосну и застыла за ней…

Так что, если не считать этого случая, знакомство с деревней у меня было девственное.

Получив диплом, я долгое время оттягивала экспедицию и приехала по месту назначения в конце августа, перед самым началом учебного года. Шли дожди. Асфальтированный перрон без стеснения переходил в жидкое месиво, все вышедшие пассажиры вошли в здание станции, сняли туфли, ботинки и надели резиновые сапоги, видимо, оставленные здесь перед посадкой в поезд. Я осталась одна в маленьком помещении в туфлях на высоченном каблуке с чемоданом в одной руке и дипломатом – в другой. Зонта у меня тоже не было. Единственным моим желанием было дождаться ближайшую электричку и вернуться домой. Я бы так и сделала, если бы не дежурная по станции. Как-то распознав, что я новая учительница, она куда-то позвонила, и через несколько минут веселый тракторист уже вез меня к школе, трактор легко преодолевал жидкую грязь, которая, видимо, была мне по колено. Школа, новая, трехэтажная, открылась передо мной как что-то уж слишком светлое и чистое. Ее обрамлял свежий асфальт и клумбы цветов. В школе никого не было.

Я прошла по первому этажу, заглянула в несколько классов. Никого. Позвала: есть тут кто-нибудь? Никто не откликнулся. Еду домой, – решила я, и в этот момент из темного угла коридора навстречу мне выдвинулась фантастически страшная фигура. Огромное лицо, оттянутое вниз тяжелым подбородком, глубоко запавшие, в черных тенях глаза, тонкий, длинный нос, рот бесформенный, скошенный набок, на голове не волосы – шерсть. Ниже шеи существо было пухлое, оплывшее, с длинными руками, оканчивающимися огромными кистями, и с нелепой походкой.

Сердце мое остановилось, и дипломат выпал из рук. Видимо, это обескуражило существо, оно затормозило нижними лапами и проскрипело:

– Вы, наверное, новый учитель литературы?

– …

– А я директор школы, Нина Ефимовна Шишкина. А мы вас только завтра ждали. Но ничего. Комната для вас готова, пойдемте, я провожу.

Я шла за существом по милой вымощенной тропинке, начинающейся сразу за школой и идущей мимо большой, светлой теплицы к калитке в заборе, а там было опять асфальтированное пространство и двухэтажный современный дом с большими лоджиями. За домом – кочегарка, видимо, отапливающая школу и учительский дом.

Вдоль асфальтированной площадки тек чистый прозрачный ручей, он огибал дом и через водосток под дорогой уходил в луга, его путь еще долго можно было наблюдать по густой сочной зелени и длинной шеренге овец, выстроившейся на водопое вдоль неспешного его течения. Через ручей был перекинут добротный дощатый мосток.

Тихий дождь, и журчание ручья, и запах луга, и новенький дом с большими чистыми окнами как-то успокоили меня, и я открыла дверь в просторный подъезд.

Мы поднялись на второй этаж и вошли в огромную трехкомнатную квартиру. За все время я не сказала ни слова, а только пялилась на существо не в силах совместить в сознании слово «директор» и представший передо мной образ.

Существо ткнуло пальцем в дверь комнаты и вышло из квартиры. Уже не помню, как я заснула, пристроившись на кровати, но, когда проснулась, солнце шло к закату, щедро осветив принадлежащую мне комнату. На кухне кто-то гремел посудой и разговаривал. Голосов было два. И оба чудесные. Как будто две феи готовили зелье, постоянно переговариваясь, добавляя в котел щепотками мяту, и белладонну, и шафран, и еще какие-то травки.

Я вышла на кухню, и две красивые высокие девушки, обернувшись на мои шаги, одарили меня улыбками.

– Здравствуйте, я Екатерина Алексеевна, Катя…

– А мы Таня и Люба… Работать вместе будем. Ты ведь литературу преподаешь? А я физику и математику, а Люба вот – химию и биологию, так что нас тут полный набор…

Говорила Таня. Она двигалась медленно, лениво, светло-русые волосы ее были собраны в хвост, большие серые глаза смотрели ласково. А Люба только кивала головой, не оборачиваясь, выкладывая на противень печенье, сладко пахнущее, ванильное, исходящее густым кремом.

– Переоденься, – скомандовала мне Таня, – через полчаса будем пить чай…

Тут я тяжело опустилась на стул, и крупные слезы потекли у меня из глаз.

Таня по-деловому вынула из пачки бумажную салфетку, промокнула мои слезы и улыбнулась. А Люба повернулась ко мне лицом и серьезно произнесла:

– Это она Шишигу напугалась …

Я люблю красивые женские лица, а это лицо поразило меня. «Кармен», – внутренне ахнула я, но слово, произнесенное Любой, отвлекло от ее темных, как южная ночь, глаз, оттененных дорогим мехом ресниц, от капризной линии губ, от высоких скул, от черных блестящих кудрей.

Шишига … Люба сказала: Шишига…

Память услужлива, она тут же напомнила мне, как отец зимними вечерами рассказывал мне бесконечную сказку про Шишигу, про ее беспросветную жизнь и неизбывную злобу, выплескивающуюся в щекотание – до смерти – лошадей в их стойлах, в задирание милых беззащитных лесных зверушек, и в наиболее тяжких случаях – в воровство еще не рожденных младенцев, а я боялась, утыкалась в кружевную думочку и прижимала к груди мишку, привезенного отцом из Москвы к моему рождению. Глубокий голос отца тек, обволакивал меня, пугал, пока мама, прислушавшись к сказке, не прерывала этот ужас:

– Ну, что ты в самом деле, Алексей? Зачем ты ее пугаешь? Она снова придет ночью к нам…

Отец улыбался так, как умел только он один, не растягивая уголки губ, нажимал мне пальцем на кончик носа и говорил: ну, все… спи давай… По ночам после отцовых сказок мне снился майский сосновый бор, подснежники и темная тень, метнувшаяся за сосну…

– Шишига? – переспросила я.

– Ну, да. Нина Ефимовна…Директор наша… Это ее так в деревне за глаза зовут. И в глаза тоже…

Потом я много лет работала в школе, и несмотря на то уважение, которым меня одаривали ученики и коллеги, никогда не чувствовала больше того почитания, которым была окружена в свой первый школьный год. Я поразилась словам Татьяны, не могла взять в толк: как в деревне директору школы могут сказать в глаза – Шишига?

Мы пили чай, а Таня и Люба, наперебой, дополняя, соглашаясь и оспаривая друг друга, поведали мне удивительную историю.

Жил в деревне парень. Звали его Георгий. Красивый, умный. Когда началась великая война, ему было шестнадцать, он рвался на фронт. Еще два года ему пришлось ждать, а потом его призвали. В то время уже не было нужды бросать мальчишек в бой с первого дня, и Георгия отправили на срочные курсы. На фронте он командовал артиллерийским расчетом. Дошел до Берлина без единой царапины. И на два года остался в Германии. Провожала Георгия на фронт девушка, писала ему письма, ждала. И Георгий писал, ждал встречи. Было-не было у него что за войну, кто знает, но Георгий рвался назад, к Анне. И вот вернулся. Всего 22 года, а грудь – в золоте. Сразу дали хорошую должность, выделили материал на строительство своего дома, деревня ждала свадьбу. И тут принесло Шишигу. Ниночку то есть.

Нина. Имя-то какое. Так звали жену Грибоедова. Но из вагона вышла не жена Грибоедова – чучело выпало. В коричневых штанах, в высоких гетрах, в черных мужских ботинках и верблюжьем свитере. Это в июльскую-то жару. И надо же было тому случиться, что прямо здесь, на перроне, стояли Георгий с Анной. Анну Ниночка не заметила, она видела только Георгия.

Ниночка так и ходила в школу, как приехала, в штанах. Положим, всей стране тогда нелегко жилось, но уже появились в магазинах сатины и креп-жоржет. Не хватает денег – купи ситец и сшей себе платье. Но в платье интересность Ниночки значительно уменьшалась, поскольку ничего женственного в ней не было.

Ниночка называла себя альпинисткой и пустила слух, что внешность у нее такая из-за падения со скалы. Конечно, падение со скалы может испортить хоть какую внешность, но, чтобы после этого на голове росли не волосы, а звериный мех, ноги стали сорок второго размера, а руки – как у молотобойца, верится с трудом. А деревня верила. Люди завороженно провожали взглядом ковыляющую по деревне Ниночку, отворачивая глаза от ее глубоко посаженных, в черных ободьях глаз, от распяленного огромного рта и тонкого длинного носа, разделяющего лицо на две неравные части. Не шарахался от нее только фельдшер, за жизнь насмотревшийся всякого. Ниночка стала для него объектом исследования, он приставал к ней с расспросами и был глубоко убежден, что Ниночкина внешность – результат очень близкого родственного кровосмешения, а вовсе не падения со скалы.

Упала там Ниночка со скалы или нет, но недели не прошло, как Георгий начал задумываться. И пить. Когда, где поймало чучело Георгия, никто не видел, чем оно опоило мужика, никто не знал. А что опоило, тут уж деревня не сомневалась: Георгий совсем забросил работу, и строительство, и Анну свою. Всё сидел на крыльце школы, старого еще здания, возле станции, и ждал чучело, а чучело выскребалось из школы, и они шли за деревню: он высокий и стройный, в галифе, в белой рубашке, а она – все так же, как приехала. В августе Георгий женился на Ниночке. При регистрации брака фамилию Ниночка оставила свою – Шишкина. На регистрацию пришла она в платье, и деревня ужаснулась: ослеп мужик, что ли? Все Ниночкино тело было в узлах и шишках, они выпирали через белое, кособокое платье.

Больше на регистрацию никто не пришел, тогда председатель сельсовета, женщина решительная, вышла на улицу, ухватила двух каких-то дедков, пристроившихся на завалинке, затащила их в сельсовет и заставила расписаться в бумаге о том, что регистрация состоялась. Как же без свидетелей? Старики расписались и ушли. Председатель сельсовета поздравила молодых и велела идти домой. И вот здесь, на ступенях сельсовета, случилось то, о чем деревня до сих пор вспоминает с благоговением и ужасом. Не успели молодые выйти на крыльцо, как перед ними появилась Анна. Тоже в свадебном платье. Она подняла глаза на Ниночку и сказала единственное слово – Шишига, а потом плюнула ей под ноги, развернулась и пошла по улице. А Шишига закатилась в смехе, затряслась, задергалась, и вслед за ней блаженно захихикал Георгий. Он был смертельно пьян…