Loe raamatut: «Алексей Широких»

К читателю

Старинные фотографии всегда вызывают особенное чувство, испытав которое, человек стремится окунуться в очарование и неповторимый дух ушедшей эпохи. Эти молчаливые свидетели прошлого являются бесценным документальным свидетельством предыдущего поколения, интересны тем, что открывают путь не только к общению, но также дают неоценимую возможность прочувствовать прошлое и пробудить чувства истинного родства и визуального сходства.

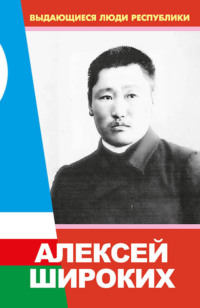

Ни один документальный источник не может дать такую подробную самобытную картину прошлого, как ушедшие в века фотографии, дающие огромный прорыв в познании прошлого. И такие уникальные фотографии сохранились в сундуке нашей бабушки Шадриной Агриппины Ивановны, пережившей наполненное болью эхо нашего недавнего прошлого, отдававшееся в ее душе полузабытым страхом и содроганием. Любившая свободно мыслить, Агриппина Ивановна в свое светлое завтра вступила мудрым, просветленным человеком и сумела сохранить многочисленные исторические фотографии, в том числе семьи Широких Алексея Дмитриевича, благодаря которым после скрупулезного изучения изображенных в личностном и биографическом контексте мной написана книга «Алексей Широких». А найденные в Национальном архиве РС(Я) документальные материалы предоставили возможность установить с достаточной ясностью и достоверностью новые факты о жизни и деятельности А.Д. Широких, через призму которых удалось восстановить и дополнить общественно-политическую эпоху на рубеже XIX—XX веков.

Наша бабушка – человек, принявший боль и страдания своего мужа Скрябина Адама Васильевича, лишенного всяких прав, обездоленного могущественной машиной уничтожения, которая не только калечила судьбы людей, но и нагромождением лжи, ложными обвинениями на долгие годы делала имена оставшихся в живых про2клятыми.

Выдержавшая в годы красного террора, Гражданской войны, раскулачивания, репрессии, засухи, Великой Отечественной войны тот предел сверхмерного материального лишения, за которым силы человеческие даже у самого стойкого исчерпываются, Агриппина Ивановна не потеряла власть над своим сердцем и, взглянув на подлинные ценности человечества по-новому, научилась ценить и понимать людей, проверяя их принципы и убеждения на прочность. Крепость мысли и твердость характера она восприняла у своих родителей. Отец бабушки Шадрин Иван Петрович, с детства направлявший мировоззрение Алексея Широких в нужное русло, с годами вдохновил и помог ему стать государственным мужем. Судя по их переписке, Алексей Дмитриевич до конца жизни нуждался в советах своего учителя, который наедине с собой был поэтом, философом, но среди друзей был на редкость общительным мыслителем. Он обладал редчайшим даром общения – умел говорить и слушать одинаково чутко. Его отличали умственная неутомимость, жажда впечатлений, отзывчивость в отношении младшего поколения. Всякий, кто соприкасался с ним, чувствовал в нем доброты, отечески мудрой ласки гораздо больше, чем он, быть может, сам хотел.

В итоге имеем книгу об Алексее Дмитриевиче Широких, которому до сих пор не было должного заслуженного воздаяния за его огромный вклад в историю Якутии. Генетически богатая талантами земля Хахсыта Западно-Хангаласского улуса родила сына, воистину достойного возвращения из небытия.

П.Д. Петров

Предисловие

Алексей Дмитриевич Широких, известный государственный и общественно-политический деятель, наставник и советник молодых руководителей только что образованной автономной республики М. Аммосова, П. Ойунского, И. Барахова, был выходцем из Хахсытского наслега Западно-Хангаласского улуса. Родился в средне-зажиточной семье. Окончил Якутское реальное училище, стал учителем Октемского училища, первого в Западно-Хангаласском улусе учебного заведения с трехгодичным сроком обучения под названием «Инородческое одноклассное училище», которое было открыто в январе 1874 года. Первым учителем был В.Г. Неустроев – старший брат К.Г. Неустроева-Урсика.

А.Д. Широких в 1902—1907 гг. заведовал Октемским училищем, при нем в 1902 году одноклассное училище было преобразовано в двухклассное училище с пятилетним сроком обучения. В те годы передовые взгляды молодого заведующего сыграли огромную роль в развитии образования в родном улусе. Он во всем придерживался либерально-демократических взглядов В.В. Никифорова, с именем которого тесно связаны общественная, политическая деятельность и либеральные идеи в начале ХХ века. Вокруг него, родоначальника либеральных идей в Якутии, сгруппировались И.С. Говоров, отец и сын В.Н. Ксенофонтов и Г.В. Ксенофонтов, А.П. Рязанский, Е.М. Егасов, И.П. Шадрин, П.А. Афанасьев, П.Н. Сокольников, А.Д. Широких, Р.И. Оросин, Г.С. Ефимов, С.А. Новгородов, А.И. Софронов, А.Е. Кулаковский, И.Г. Соловьев и другие.

В 1912 году А.Д. Широких в числе 14 лиц представил губернатору Якутской области И.И. Крафту заявление о созыве съезда инородцев. Работа съезда якутов в 1912 году показала заметное пробуждение общественного сознания. На съезде верховодили прогрессивно настроенные интеллигенты. Съезд якутов стал важным событием в общественной жизни области. Съезд был встречен с большим интересом, а решения съезда получили живой отклик среди местного населения.

В первые же дни Февральской революции Якутская городская Дума сложила свои полномочия и предложила ЯКОБ принять на себя обязанности Якутского городского общественного управления впредь до выборов нового состава городской Думы на основании всеобщего равного прямого и тайного голосования.

18—24 декабря (31 декабря – 6 февраля) 1917 года в Якутске состоялось первое Чрезвычайное земское собрание гласных Якутского уезда, которое избрало уездную управу во главе с А.Д. Широких. Земское самоуправление мыслилось как переходный этап к полной национально-территориальной автономии. Весь процесс должен был осуществиться демократическим путем через созыв Учредительного собрания. А.Д. Широких был в центре всех этих преобразований.

«Таким образом, изучая документы якутского самоуправления, следует признать, что за два года своего существования земство осуществляло руководство областью без диктата центра. Патриоты родного края в своей деятельности опирались на широкие трудовые массы, их внутреннюю политику поддержала и зажиточная часть населения. Они ориентировались на все слои населения, политические силы, не отдавая предпочтения какой-либо партии», – писал историк Е.Е. Алексеев в своей книге «Национальный вопрос в Якутии» (С.78).

Наиболее полно талант и организаторские способности А.Д. Широких раскрылись в 20-х годах прошлого столетия.

С I Всеякутского учредительного съезда Советов Пленум Якутского обкома РКП(б) заявил о необходимости при создавшихся условиях проявления доверия со стороны обкома к якутской национальной интеллигенции и призвал отдельных членов «воздержаться от старых выступлений по адресу интеллигенции».

7 февраля 1923 года ЯЦИК обратился к населению республики с призывом встать на борьбу с пепеляевщиной. Вместе с опергруппой Байкалова выехали заместитель Председателя ЯЦИК А.Д. Широких, член бюро обкома РКП(б) С.М. Аржаков, губвоенком П.А. Рубин, командир Якнарревдота Г.Ф. Сивцев, командир ЧОН И.Л. Карпель, врачи Г.А. Антипин и И.Н. Скрябин. Неоспоримый авторитет и роль А.Д. Широких в сплочении рядов якнарревдотовцев и в разгроме пепеляевцев были очевидными.

После смерти В.И. Ленина с новой силой возросло недовольство политикой обкома в отношении национальной интеллигенции. Максим Аммосов писал Исидору Барахову из Москвы: «Настроение у студентов очень левое. В частности, готовится протест против избрания членом ЦИК СССР Широких. Мне серьезно не удалось переговорить ни с кем. Узнал-то об этих вещах только вчера-позавчера… Недовольство растет в отношении Никифорова. Во всем этом я могу лишь усмотреть слишком академический, абстрактный, поверхностный подход к делу…» (М.К. Аммосов. Неизвестные страницы жизни и деятельности. С.113).

Имя Алексея Дмитриевича Широких, одного из лидеров якутской интеллигенции и национального либерально-демократического движения, одного из создателей и руководителей якутского парламентаризма и земского самоуправления, неразрывно связано с именами В.В. Никифорова, Г.В. Ксенофонтова, К.О. Гаврилова, М.К. Аммосова, И.Н. Барахова, П.А. Ойунского. Трагедия их заключается в том, что они были обречены временем пролетарской революции и репрессий.

«В феврале 1926 г. в Якутске проходил IV Всеякутский съезд Советов. В работе съезда отражалась общественно-политическая борьба, характерная для Якутии того времени. А.Д. Широких на этом съезде состоял делегатом от беспартийных. Достаточно сказать, что около половины делегатов съезда образовали «беспартийную фракцию», члены которой обязывались выступать по заранее заготовленным единым тезисам. Среди них была установлена определенная дисциплина. Большая часть этой фракции состояла из представителей местной буржуазной интеллигенции во главе с И. Афанасьевым, М. Винокуровым-Индигирским, А. Широких, М. Суздаловым и др.» (История Якутской АССР. Изд-во АН СССР, М., 1963. Том III. С.118).

Автор книги П.Д Петров возродил честное имя одного из видных деятелей либерально-демократической интеллигенции, члена ЯКОБ, председателя демократического союза «Свобода» (ЯТСФ), заместителя председателя Якутского Национального комитета, председателя Якутской уездной земской управы, Якутского уездного комиссара, заместителя Председателя ЯЦИК, наркома юстиции и земледелия ЯАССР, делегата XII Всероссийского съезда Советов, члена ЦИК СССР, незаслуженно забытого нашим обществом Алексея Дмитриевича Широких. Он раскрыл многие неизвестные страницы из жизни и государственной, общественно-политической деятельности А.Д. Широких.

А.Д. Широких предстает перед нами как один из ярких представителей первой плеяды якутской национальной интеллигенции, как известный в свое время государственный и общественный деятель. Он стоял у истоков якутской автономии, его можно считать первым парламентарием республики, который непосредственно принимал участие в разработке и принятии Конституции (Основного Закона) РСФСР.

Имя и деятельность А.Д. Широких не нашли должного отражения в исторической литературе. О нем до последнего времени существовали лишь отрывочные данные. Автор книги на основе солидной документальной базы, впервые введенной в научный оборот, вернул современникам доброе имя своего известного земляка.

П.Д. Петров был уже сложившимся исследователем. Он занимался исключительно исторической персонификацией. Это довольно новое направление в якутской историографии. Назовем его солидные издания, получившие признание общественности: «Адам Скрябин – первый якутский самодеятельный композитор» (2011), «Иннокентий Сивцев-Мытыйыкы» (2012), «Анастасия Сивцева. Воспоминания» (2014), «Достояние истории» (2015), «Достояние народа» (2020), «Дмитрий Петров» (2021), статьи в журнале «Чолбон» «Тыгынтан хаан тамайар Уйбаан Саадырын» (2013, №10), «Эргэ хаартыскаттан сиэттэрэн…» (2017, №10) и серия статей за 2020 год.

Надеемся, что эта книга будет полезной для всех, кто интересуется новейшей историей своего родного края.

П.Н. Харитонов-Ойуку,член Союза писателей РФ,лауреат Государственной премии имени П.А.Ойунского, народный писатель РС(Я)

Видный государственный и общественно-политический деятель Якутии

Добрый дух священной Куллаты

Неисчезающая доисторическая память о событиях в местности Куллаты может воскресить не только безвозвратно уходящее время, быт и культуру, традиции и обычаи, родовые корни, но и преданных забвению людей.

В 1741 г. Укта (правнук Тыгына), от которого ведет свое начало род Кулаковских, Шадриных и др., на нынешней территории Хахсыта организовал ыһыах для населения Хахсытского и Октемского наслегов Хангаласского улуса, в котором принял участие член II Камчатской экспедиции Якоб Иоганн Линденау. Он записал алгысы о Творце Вселенной, о потомках Тыгына, зафиксировал священную местность Куллаты. Этот ыһыах можно отнести к разряду исторических событий, так как алгысы, записанные Я. Линденау от самих якутов как прообраз якутского фольклора, являются ценным этнографическим источником середины XVIII века и памятником ранней якутской письменности на латинице. «Ayug-tangaran aburatun, Kisi-kara bol!» – благословение Укты каждому выпивавшему кумыс из его чорона, записанное Якобом Линденау.

Признанный фольклорист и авторитетный краевед Якутской АССР Дмитрий Иванович Дьячковский-Сэһэн Боло (1905—1948 гг.), уроженец 1-го Бологурского наслега Ботурусского улуса, по рекомендации П.А. Ойунского в 1937 г. был зачислен в штат Института языка и культуры, где занимался составлением сборника устных преданий якутов «Прошлое якутов до прихода русских на Лену», который в 1938 г. был издан под редакцией Платона Алексеевича Ойунского.

Сборник, в котором как нельзя лучше были проанализированы родовые связи прошлых столетий, имел печальную перспективу не дойти до наших дней. После прикрепления к Платону Алексеевичу клейма «враг народа» в том же году весь тираж сборника был изъят и уничтожен.

В своем сборнике легенд и преданий «Прошлое якутов до прихода русских на Лену» Сэһэн Боло написал о проживании трех родов на земле Хахсыта:

– Молтуновский (Шадрины, Алексеевы, Захаровы, Платоновы, Прокопьевы, Поповы);

– Эриэновский (Широких, Григорьевы, Кириллины, Абрамовы, Барашковы, Конниковы);

– Ыстыйевский (Егоровы, Федоровы, Колесовы).

Один из представителей рода хахсытцев Молтуун (внук Укты), придерживавшийся правильных воззрений на суть бытия и явлений, в 1770 г. принял либо осознанное, либо под воздействием каких-то традиций решение о принятии христианского вероисповедания. Он был наречен Павлом Шадриным и стал фамильным родоначальником в Хангаласском улусе, что стало известно из высеченного на надгробном камне родословной от Эллэя до 1878 г.

Нареченный за неиссякаемый источник премудрости «Билээччи Молтуун», он прославился в улусе как проницательный предсказатель, обладавший вещей думой таинственной силы. Высокого роста, худощавый Молтуун приобрел известность своим сопереживанием и состраданием к населению улуса. Приходя на помощь, он находил выход из любого создавшегося положения, отыскивал нужные слова сочувствия и успокоения. И люди, соприкоснувшиеся с его философией, сложили предание о том, что старца и в преклонном возрасте из-за надобности в его премудростях возили с собой в большой кожаной суме.

Другой представитель этого рода праправнук Молтууна Иван Галактионович Шадрин после окончания учебы в начале XIX века в Якутске вернулся в родной Хахсыт и врос корнями в долине устья речки Куллаты. На радость жителям Хахсыта этот чистейшей души человек занимал должность головы на протяжении многих лет, и благодарные земляки за мудрость, за начитанность признавали в нем философа. По собранным и изученным материалам об Эллэе и его потомках он нацелился на старославянском алфавите составить родословную потомков от Эллэя до 15-го поколения. И к своему 70-летию на надгробном камне высотой в 1,5, шириной в 1 сажень исполнил свое заветное желание. Составить родословную по поколениям до Тыгына в хронологическом порядке ему помогли предания стариков, правильность которых вполне заслуживает доверия.

В середине прошлого века писание на камне на родовом захоронении Шадриных у речки Куллаты было показано академику А.П. Окладникову, чтобы убедить его в родословной связи якутов и Эллэя. После этого камень был перевезен в Краеведческий музей имени Ем. Ярославского, где он долго пылился на складе, а со временем и вовсе исчез.

Предвидя перемены в политической и общественной жизни страны, внук Ивана Галактионовича Шадрина Иван Шадрин счел необходимым сохранить для потомков свою родословную в рукописном варианте, как было высечено на камне.

Родословная Ивана Петровича Шадрина, якута, Хахсытского наслега, Западно-Хангаласского улуса, Якутского округа и области

«Во время царствования царя Иоанна Грозного, вследствие завоевания Сибири 1575 г. атаманом донских казаков Ермаком, один из князей Сибирских по имени Эллэй, убегая от преследования казаков, построил плот и поплыл вниз по течению реки Лена. Он остановился в том месте, где впоследствии был основан город Якутск; здесь он нашел одного бурята по имени Амазона с семейством. Поселившись у него, Эллэй женился на дочери Амазона, построил дом, обзавелся хозяйством и стал первым предком якутов.

В супружестве с дочерью Амазона Эллэй имел несколько сыновей и дочерей, но настоящая родословная подразделяется в нижеследующем порядке от Эллэя:

1. Акун абаҕан Эллеев

2. Хордой хоҕосун Акун абаҕанов

3. Дойдуса-дархан Хордой-хоҕосунов

4. Муннан Дойдуса-дарханов

5. Тыгын Муннанов

6. Чамчун Тыгынов

7. Торонай Чамчунов

8. Укта Торонаев

9. Тайяаса Уктанов

10. Молтун Тайяасов, при крещении в 1770 г. Павел Шадрин

11. Алексей Павлович Шадрин

12. Галактион Алексеевич Шадрин

13. Иван Галактионович Шадрин

14. Петр Иванович Шадрин

15. Иван Петрович Шадрин

При Тыгыне, в 1630 г., впервые пришли русские в числе двадцати казаков, которые оказались разведчиками, прозимовав в Якутске, летом они исчезли, а в то время самая завоевательная партия казаков находилась в верховье реки Лены и занималась постройкой башни, и когда русские приплыли на множестве плотов, то якуты их сначала не допускали на берег, ведя ожесточенную борьбу днем и ночью. Тогда русские прибегнули к хитрости – раздавали якутам разные безделушки и подчевали сластями с водкой, затем предложили мирные переговоры, в которых, конечно, требовали земли, размером хотя бы в бычью шкуру. Якуты удивились такому малому размеру просимой русскими земли, согласились и дали в знак разрешения одну бычью шкуру. Из этой кожи русские выкроили такой ниткообразный, длинный ремешок, что когда они протянули, то захватили все то место, в котором они желали соорудить деревянную крепость. Это давало право русским завоевать область и в 1660 г. основался город Якутск.

Настоящая родословная составлена моим дедом Иваном Галактионовичем Шадриным. Хотя надо полагать, что в первой части родословной особенно в хронологическом порядке названий по поколениям до Тыгына, может быть, автору послужили те предания стариков, которые велись до письменного периода якутов, и они вполне заслуживают моего доверия в существенной правильности.

Считая необходимым привести биографию автора, в настоящей родословной кратко излагаю ее.

Дед мой родился в 1808 году и умер в 1884 году. До двадцатилетнего возраста он жил и воспитывался в городе, затем переселился в свой Хахсытский наслег и там жил почти безвыездно и зажиточно, более пятидесяти лет. Нес службу по должности родового старосты шесть лет и оспаривателя тридцать четыре года.

По наружности он был человек физически здоровый и рослый, грамотный по-славянски, набожный, знающий наизусть почти все молитвы и главные псалмы псалтыря; не употребляющий алкоголь и табака, не знающий карт, охоты и значения роскоши. По всем этим признакам и по моим впечатлениям при его жизни я решительно считаю его в высшей степени духовно нравственным.

После его кончины и до сих пор носится в среде народа, с которыми он жил и вел знакомства, его популярность – за своеобразного мудреца-философа, под названием «Халыбчыкан оҕонньор». От него осталось довольно много книг и рукописей, но, к сожалению, по неграмотности наследников почти что все уничтожено и расхищено. Тогда я был тринадцатилетним мальчуганом, только что начавшим учить грамоту. Теперь по уцелевшим бумагам и сохранившимся в моей памяти о деятельности деда можно заключить, что деду моему давно созрела мысль и представилась идея составить правильное порядковое поколение его от Эллэя; для этого, особенно в последние года своей долголетней жизни собирал не мало материалов от разных источников.

В 1878 г. в память 15-му поколению от первобытного якута-предка в Якутской области до его внука сооружен им каменный памятник, в котором он собственноручно высек изречения из библии и даты сего родословия.

Последнее без изменения даты и смысла перевел я на современный язык, дополнив настоящим разъяснением».

Уроженец села Хахсыт Западно-Хангаласского улуса Иван Петрович Шадрин был человеком прогрессивных взглядов. Являясь прямым потомком Тыгына в десятом колене, он отличался воспитанностью и галантностью человека, тонко чувствовавшего эстетику вежливости. Иван Петрович был исследователем быта и культуры родного народа, почитателем русской классической литературы, прекрасным поэтом, обладавшим редкой способностью анализировать происходившие процессы.

Размышляя об исторической судьбе родного народа, единственным верным шагом спасения от разрушения он считал поднятие уровня духовной культуры народа саха до уровня культуры развитых государств, ибо со второй составляющей, а именно с материальной, тягаться с ними пока было сложно. Был уверен, что достойное приобщение своей культуры к более высокой есть путь к спасению от вымирания.

В первой половине XIX столетия, когда Хангаласский улус не был разделен на Восточную и Западную, в Нерюктяе (вблизи Павловска) местный богач Тоҥуһаан Сааба организовал ыһыах. Накануне организаторы ыһыах получили из Ботурусского улуса вызов на единоборство – замшевые торбаса гигантского размера. Старейшины улуса, сраженные размером обуви, впали в глубокое раздумье, выбирая достойного соперника этому богатырю.

Борцовский түһүлгэ окружал живой круг из зрителей, являвшийся символом Жизни и вечного движения якутов. Криками и похвалами поддержали выход в центр круга богатырей, накрытых одеждой белого и черного цвета – символы нового и уходящего годов. В борьбе, требующей столько же силы, сколько ловкости, наваливаясь всею тяжестью тела на противника на голову ниже, Сыллыыр Бөҕө (Обутов) схватил противника двумя руками за штанину, поднял его на воздух и, прокрутив над головой три раза, без труда эффектно бросил на землю. Соперник, приземлившись на обе ноги, резким нырком обхватил в тиски исполинский стан удалого богатыря и, чуть наклоняясь, дал шлепок под колено и разжал руки.

Радость и восторг хангаласцев были безмерны! «Хаҥалас улууһун дьоло улахан эбит. Дьиҥинэн миэхэ кыайтарбат киһи кэлэн оҕунна», – так высказался о своей победе Николай Семенович Широких, письмоводитель Хахсытского наслега, родной дед Алексея Дмитриевича Широких. Видимо, при принятии христианского вероисповедания фамилия Широких в Хангаласском улусе появилась благодаря их могучим, широкоплечим предкам…

Для кардинального преобразования всей общественной и социальной структуры в любой общественно-политической формации необходимы инициаторы нововведений из образованной части населения, которые в силу своего социального статуса должны быть в авангарде происходящих перемен. Недостаточное количество высоконравственных интеллектуалов из коренного населения Якутии на стыке XIX—XX веков Хангаласская земля восполнила рождением целой плеяды таких блестящих интеллигентов, как Г.В. Ксенофонтов, А.Д. Широких, М.И. Шадрин, А.В. Скрябин, Г.У. Гермогенов-Эргис и многих других, обладавших большими потенциальными возможностями для дальнейшего преобразования и развития Якутии.

Среди подписавшихся под письмом-протестом о нецелесообразности раздела Хангаласского улуса на два улуса с отдельными инородными управами, хранящимся в Национальном архиве Республики Саха (Якутия), был и уроженец Хахсытского наслега Западно-Хангаласского улуса Николай Семенович Широких, получивший образование в Якутске. В семье у него было трое детей – Александр, Дмитрий и Харитина. Из них младший сын Дмитрий пошел по стопам отца, став писарем в инородной управе Западно-Хангаласского улуса. 18 февраля 1884 г. в семье Анны Егоровны и Дмитрия Николаевича Широких родился сын Алексей.

Окружающая среда, священная местность Куллаты с первых дней сознательного бытия поставили Алексея в самые благоприятные условия для развития способностей и становления характера. Это было той духовной атмосферой, в которой прошли детство и годы юности Алексея Широких. И пусть в дальнейшем его жизнь сложится трудно, а порой трагически, ему она не изменит до самого конца жизни.

Якутская земля богата людьми, жизнь и деятельность которых были направлены на строение общества в духовном измерении, на развитие его интеллектуально-нравственных свойств, на обогащение внутреннего бытия человека. Среди них уроженцы земли тыгынитов, объединявшие в себе знание и мудрость, разум и душу, дававшие людям возможность осознать ценность своей личности, проявлять себя в жизни свободными и творческими. А их гуманизм и моральная ответственность, помноженные на образованность, являлись не только преодолевающей силой надвигающейся опасности перемен в социальной структуре общества, но и ускоряющей силой в процессе преобразования общественного развития в родном крае и преодолении бездуховности в его сознании.