Loe raamatut: «Die 40 bekanntesten archäologischen Stätten entlang der Via Agrippa in Deutschland, Luxemburg und Frankreich»

Peggy und Patrick Leiverkus

Die 40 bekanntesten

archäologischen Stätten entlang der

Via Agrippa

in Deutschland, Luxemburg und Frankreich

152 Seiten mit 78 Abbildungen und 5 Karten

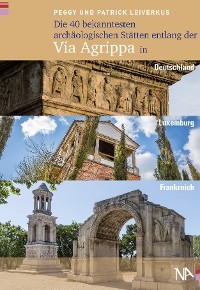

Titelbild: Deutschland: Igeler Säule, Igel © Peggy und Patrick Leiverkus

Luxemburg: Der Grabtempel in Bech-Kleinmacher © Peggy und Patrick Leiverkus

Frankreich: Glanum, Les Antiques: Ehrenbogen und Mausoleum © Peggy und Patrick Leiverkus

Frontispiz: Der Augustustempel in Nîmes

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

© 2017 by Nünnerich-Asmus Verlag & Media GmbH, Mainz am Rhein

ISBN 978-3-961760-33-6

Lektorat: Anne Hessinger, Benedikt Gschaider

Gestaltung: Bild1Druck GmbH, Berlin

Gestaltung Titelbild: Addvice, Mainz

E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH 2017

Alle Rechte, insbesondere das der Übersetzung in fremde Sprachen, vorbehalten. Ohne ausdrückliche Genehmigung des Verlages ist es auch nicht gestattet, dieses Buch oder Teile daraus auf fotomechanischem Wege (Fotokopie, Mikrokopie) zu vervielfältigen oder unter Verwendung elektronischer Systeme zu verarbeiten und zu verbreiten.

Weitere Titel aus unserem Verlagsprogramm finden Sie unter: www.na-verlag.de

Inhalt

Cover

Titel

Impressum

Vorwort

DEUTSCHLAND

Nordrhein-Westfalen

01 Köln – Colonia Claudia Ara Agrippinensium: Hat Agrippa auch Köln gegründet?

02 Zülpich – Tolbiacum: Ein mordender Kaiser und ein entspannendes Bad am Wegesrand

03 Iversheim – Stinkender Rauch zieht über die Via

04 Nettersheim – Marcomagus: Matronen wachen über junge Soldaten, Medusa über das Wasser für Köln

Rheinland-Pfalz

05 Gerolstein – Heiliges Wasser und ein falscher Judenfriedhof

06 Römische Villa Otrang bei Fließem – Wer hat die schönste Villa?

07 Bitburg – Beda: Rasten in sicheren Mauern

08 Der römische Steinbruch zwischen Butzweiler und Kordel – Der Stoff, aus dem die Porta Nigra ist

09 Trier – Augusta Treverorum: Des Kaisers ewige Baustelle

10 Konz – Contionacum: Augustis muris oder die im Hexameter besungenen Mauern des Kaisers

11 Tawern – Tabernae: Eine antike Autobahnkirche

12 Igel – Ist das Helena oder kann das weg?

Saarland

13 Perl – Die Villa Borg: Mediterraner Gartenluxus in der Provinz

LUXEMBURG

Remich

14 Potaschberg, Flaxweiler, Bech-Kleinmacher, Remerschen – Vier Grabmonumente an der Via und der Mosel: Sterben und gesehen werden

15 Dalheim – Ricciacus: Ihre Fachhändler für Reisebedarf

FRANKREICH

Grand Est

16 Metz – Divodurum Mediomatricorum: Baden und Beten im Goldenen Hof

17 Die Aquäduktbrücke zwischen Ars-sur-Moselle und Jouy-aux-Arches – Mit 100 Bögen über die Mosel

18 Dieulouard – Scarponna: Das Kastell der vier Brücken

19 Grand – Andesina: Bad und Spiele für kränkelnde Pilger

20 Langres – Andemantunnum: Bei Caesars Freunden die schöne Aussicht genießen

Bourgogne-Franche-Comté

21 Nuits-Saint-Georges – Les Bolards: Ein religiöses Zentrum zwischen Weinhängen

Exkurs: Rund um Caesars Gallischen Krieg (22, 23, 24)

22 Alesia – Der Gallische Krieg zum Anfassen

23 Bibracte – Zu Gast in Caesars Schreibstube

24 Autun – Augustodunum: Eine neue Stadt für euch, aber nach unseren Regeln!

25 Chalon-sur-Saône – Cabillonum: Hafenstadt der Häduer

26 Tournus – Tinurtium: Reisewarnung für Christen und Anhänger von Clodius Albinus

Auvergne-Rhône-Alpes

27 Lyon – Lugdunum: Erlesenes Kulturprogramm für geladene Gäste

28 Chaponost, Beaunant, Lyon – Der Aquädukt von Gier: Wasser marsch! für die Metropole

29 Vienne und Saint-Romain-en-Gal – Vienna: … und nach dem Opfer zum Wagenrennen

30 Valence – Valentia: Ein recycelter Meilenstein in einer verschwundenen Stadt

31 Alba-la-Romaine – Alba Helviorum: Keltisches Glas aus der gallischen Prärie

32 Viviers – Die römische Brücke: Den reißenden Winterfluten zum Trotz!

33 Saint-Paul-Trois-Châteaux – Augusta Tricastinorum: Trüffel schlemmen in Zenturie DDIX CK V

Provence-Alpes-Côte d’Azur

34 Orange – Colonia Iulia Secundanorum Arausio: Zutritt nur für Römerfreunde

35 Vaison-la-Romaine – Vasio: Ländlicher Wohnluxus am Fuße des Mont Ventoux

36 Saint-Rémy de Provence – Glanum: Reiche Salluvierstadt in Van Goghs Weizenfeldern

37 Fontvielle – Die Wassermühlen von Barbegal: Im Zwillingsaquädukt zum Abgrund

38 Arles – Colonia Iulia Paterna Arelate Sextanorum: Ende und Anfang vieler Wege

Okzitanien

39 Nîmes – Colonia Augusta Nemausus ODER Wir sind Kaiser: Augustus und Agrippa auf der Erfolgswelle

40 Vers-Pont-du-Gard, Castillon-du-Gard, Remoulins – Der Pont du Gard: Völlig verkalkt und immer noch ein Star

Glossar

Abbildungsnachweis

„Die beste Bildung findet ein gescheiter Mensch auf Reisen.“

Johann Wolfgang von Goethe

VORWORT

Südfrankreich ist für uns sonnenhungrige Mitteleuropäer ein beliebtes Reiseziel, und wer kein Flugzeug gebucht hat, wird die weite Strecke Richtung Nizza, Marseille oder weiter nach Spanien mit dem Auto auf sich nehmen. Die Autobahnstrecke, auf der sich die Sonnenanbeter irgendwann treffen, führt über Nancy und Lyon geradewegs nach Süden. Nur die wenigsten wissen, dass diese Hauptverkehrsachse, die Deutschland mit der französischen Mittelmeerküste verbindet, schon zur Regierungszeit des Kaisers Augustus, also vor ca. 2.000 Jahren, von den Römern angelegt wurde. Im Wesentlichen folgt die moderne Strecke von Köln bis zum Mittelmeer immer noch dieser antiken Trasse – auf einer Strecke von ca. 1.000 km. Dieses Wissen weckt Neugier – Neugier auf das, was es von dieser alten Straße noch am Wegesrand zu sehen gibt. Und tatsächlich zeigt sich beim genaueren Hinsehen, dass die Römer praktisch überall ihre Spuren hinterlassen haben, und je mehr man diesen Spuren folgt, desto bewusster wird einem, wie sehr doch die willensstarken Eroberer aus Latium die mittel- und westeuropäische Landschaft und Kultur geprägt haben.

Am meisten Vergnügen macht diese Entdeckungsreise, wenn die einzelnen, zunächst unzusammenhängenden antiken Orte und Monumente irgendwann ein Gesamtbild ergeben, wenn man architektonische Strukturen und Namen wiedererkennt, wenn die 2.000 Jahre alte Straße beginnt, eine Geschichte zu erzählen (Abb. 1). Wenn man sich vorstellt, wie derselbe Händler, der mit seinem Ochsengespann die steile Serpentine im nebligen Wald bei Nettersheim hochgekrochen ist, Wochen später, vom Gesang der Zikaden begleitet, schon von Weitem auf der schnurgeraden Straße den Ehrenbogen von Arausio (Orange) erspähte und seinen Ochsen zum letzten Kraftakt anspornte. Wenn man sich vorstellt, dass anstelle der Tankstelle, in der man einen Kaffee trinkt, früher eine Pferdewechselstation gestanden hat, oder anstelle eines Hotels ein Tempel, an dem Reisende den Gott Merkur um eine sichere Reise bitten konnten. Wenn man sich fragt, welche der pulsierenden Metropolen der gallischen Provinzen wie Arausio (Orange) oder Vienna (Vienne) oder Lugdunum (Lyon) mit ihren imposanten Bauten den Durchreisenden wohl am besten gefallen hat?

Und natürlich sind da auch die antiken Persönlichkeiten, die uns im Verlauf der Reise immer wieder begegnen, weil sie durch ihre Eroberungs-, Regierungs- und Baupolitik die Via Agrippa und die sie umgebenden Landschaften und Orte geprägt haben. Der erste große Name in diesem Zusammenhang ist gewiss Gaius Iulius Caesar, der im Jahr 57 v. Chr. loszog, um seinen berühmten Gallischen Krieg zu führen. In dessen Zug gelang es ihm, Gallien und Germanien bis zum Rhein zu erobern. Eine dauerhafte Sicherung der Rheingrenze oder gar einen Frieden mit den keltischen Völkern erreichte er allerdings nicht. Weitere Fortschritte machte bald nach Caesars Tod (44 v. Chr.) der in den Jahren 39/38 v. Chr. als Statthalter Galliens eingesetzte Staatsmann Marcus Vipsanius Agrippa, dem es gelang durch Diplomatie und Umsiedlungen die linke Seite des Rheins zu sichern. Die Germanen machten den römischen Eroberern das Leben allerdings nicht leicht, und so mussten Truppen an den Rhein geschafft werden, um die Grenzen des Reiches zu verteidigen. Damit viele Legionäre so schnell wie möglich eine weite Strecke zurücklegen konnten, bedurfte es guter Straßen und Versorgungsposten. Wege gab es freilich schon in Gallien, aber erst Agrippa sorgte in seiner zweiten Statthalterschaft in Gallien in den Jahren 19/18 v. Chr. dafür, dass ein gut ausgebautes Wegenetz in Gallien errichtet wurde. Von Lugdunum (Lyon) aus wurden auf sein Geheiß mehrere Fernstraßen in alle Himmelsrichtungen erbaut. Auch wurden Raststätten mit Übernachtungsmöglichkeiten (mansiones), Pferdewechselstationen (mutationes) und Gutshöfe, die vor allem für die Legionäre Lebensmittel produzierten (villae rusticae), entlang dieser staatlichen Straßen (viae publicae) eingerichtet. Deshalb sind eigentlich alle von Lugdunum ausgehenden Fernstraßen „Agrippastraßen“, aber der Name Via Agrippa – eine neuzeitliche Namensgebung – hat sich irgendwann für die längste Strecke, die Nord-Süd-Achse zwischen Köln und Arles, durchgesetzt. Zu Agrippas Infrastrukturprogramm gehörte auch die Versorgung der großen Städte mit Trink- und Badewasser, so gehen viele Wasserleitungen, wie z. B. der Pont du Gard, auf ihn zurück. Agrippa war ein richtiges Organisationstalent. Auch sein Jugendfreund Octavian, später Kaiser Augustus, ist einer der Protagonisten entlang unserer Reise. Er richete z. B. den kaiserlichen Kurierdienst (cursus publicus) ein, der auf kürzestem und schnellstem Wege, sprich auf den großen Fernststraßen wie der Via Agrippa, wichtige Nachrichten überbrachte. In seiner Regierungszeit – meistens im Zusammenwirken mit Agrippa, der bis zu seinem Lebensende Augustus’ wichtigster Vertrauter und dessen rechte Hand war – versah er viele gallische Städte durch den Status colonia mit den römischen Bürgerrechten und ließ sie mit öffentlichen Bauten ausstatten. So begann in vielen Städten – und eben auch an der Via Agrippa – der wirtschaftliche Aufschwung.

Abb. 1 Endlose Felder und Hügel in der Eifel.

Abb. 2 Blick vom Grabtempel in Bech-Kleinmacher auf das Moseltal.

Die neu angelegten Fernstraßen, die die großen Militär- und Handelsplätze immer möglichst auf der kürzesten Strecke verbanden, waren breit und wetterfest angelegt. Die Fahrbahnen wurden aufwendig gebaut, mit mehreren Geröll- und Kiesschichten, die nach oben hin immer feiner wurden und in der Nähe von größeren Orten meistens mit einer Schicht von Steinplatten abgeschlossen waren. Die Straßen waren in ihrer Gesamtanlage bis zu 25 m breit, sodass mindestens zwei Fuhrwerke, aber am Rand auch Fußgänger, einander gleichzeitig passieren konnten. An manchen Stellen, z. B. bei schwierigem Gelände, wurden die Trassen auch manchmal geteilt, sodass man bei Überflutung eine Ausweichstraße hatte, oder der steilere Weg für den Aufstieg und der seichtere für den Abstieg einer Höhe benutzt werden konnte. Für die Orientierung gab es Meilensteine. Meistens waren das zwischen 1,50 und 3 m hohe Steinzylinder am Wegesrand, auf denen eine Entfernungsangabe in römischen Meilen (1 mille passuum = ca. 1.480 m) stand, ausgehend vom nächstliegenden Stadttor. Ab dem frühen 3. Jh. setzte sich nördlich von Lugdunum (Lyon) das gallische Längenmaß Leuge durch (1 leuga ca. 2.220 m, siehe Tabula Peutingeriana: Lugduno). Auch der Name des Kaisers, unter dessen Herrschaft die Steine errichtet worden waren, wurde auf die Steine gemeißelt, dazu meistens seine Ämter und Ehren. Dadurch ist es uns auch möglich, den Zeitpunkt ihrer Errichtung und so der Straßennutzung zu berechnen.

Abb. 3 Blick vom röm. Grabtempel „Grutenhäuschen“ auf das Moseltal.

Länge und Verlauf der Via Agrippa kennen wir allerdings nicht nur durch die archäologischen Funde wie z. B. Meilensteine und Reste des antiken Straßendammes, sondern auch durch einige wenige erhaltene antike Karten und Wegeverzeichnisse. Eine wertvolle Quelle ist die spätmittelalterliche Kopie einer antiken Weltkarte, auf der die Straßen und Verbindungslinien des gesamten Römischen Reiches und noch darüber hinaus mit ihren Knotenpunkten und Etappenorten graphisch dargestellt sind: die Tabula Peutingeriana. Da diese Karte mit Sicherheit über die Jahrhunderte mehrfach kopiert wurde, ist es nicht möglich, ihre genaue Quelle ausfindig zu machen. Tatsächlich ist es aber wahrscheinlich, dass sie, wie auch unsere Straße selbst, auf Agrippa zurückgeht, der eine große Weltkarte in Stein meißeln ließ, die in einer Halle auf dem Marsfeld in Rom angebracht werden sollte. Augustus ließ sie nach dessen Tod fertigstellen und an seinem Grab anbringen. Diese Karte wurde vermutlich mehrfach kopiert und diente möglicherweise auch als Vorlage für eine Karte aus dem 4. Jh., deren Abschrift wiederum unsere Tabula ist. Durch das häufige Kopieren haben sich die Namen der Orte im Laufe der Zeit etwas geändert und den Kopisten sind Fehler unterlaufen, die weitergegeben wurden. Z. B. heißt der Etappenort der Via Agrippa Vienna (Vienne) auf der Karte Vigenna; aus Tinurtium (Tournus) wurde Tenurcio. Beim Zeichnen der Via Agrippa hat der Kopist auch vergessen, eine durchgängige Linie von Mose (möglicherweise Meuvy) nach Andemantunnum (Langres) zu ziehen, sodass der unwissende Wanderer einen langen Umweg über Durocortorum (Reims) machen müsste.

Abb. 4 Blick von Orange auf den Mont Ventoux.

In diesem Kulturreiseführer finden sich viele der auf der Tabula genannten Etappenorte wieder, wie Cabillione (Chalon-sur-Saône) oder Beda (Bitburg). Dann wurden aber auch solche Orte ausgewählt, die zu klein sind, um auf der Karte zu stehen, aber direkt an der Via Agrippa liegen, wie z. B. die Grabmonumente in Luxemburg. Auch besondere Orte, die in der Nähe der Via Agrippa liegen und sehenswert sind, haben ihren Weg in dieses Buch gefunden, wie z. B. Vasio (Vaison-la-Romaine) oder die Kalkbrennerei in Iversheim. Einen Exkurs schließlich bilden die drei etwas abseits gelegenen Orte Alesia, Autun (Augustodunum) und Bibracte, die dazu einladen, sich auf die Spuren des Gallischen Krieges zu begeben und Iulius Caesar näher kennenzulernen. All diese Orte sind jedoch verbunden durch die „Adern“ des Imperiums. Allen voran natürlich durch die Via Agrippa als „Pulsader“, aber auch durch Ausfallstraßen und natürlich Wasserleitungen, die neben den Straßen einen wichtigen Teil der römischen Infrastruktur darstellen. Die einzelnen Orte sind zur besseren Übersicht in Deutschland den Bundesländern, in Luxemburg den Kantonen und in Frankreich den Regionen zugeordnet.

Abb. 5 Blick vom Mont Beuvray (Bibracte) auf den Parc Naturel Régional du Morvan in der Bourgogne.

Mit dem Besuch all dieser spannenden, großen und kleinen, bedeutenden und geheimen Orte der Antike reisen Sie nun also nicht mehr einfach nur auf der A1 oder der A31 gen Süden, sondern auch auf der Via Agrippa. Sehen Sie die wunderschönen Landschaften auf Ihrer Reise mit anderen Augen und machen Sie Ihren Weg zum Ziel!

Literatur:

Hagen, J.: Römerstraßen der Rheinprovinz. Erläuterungen zum geschichtlichen Atlas der Rheinprovinz. Achter Band. Bonn 1931.

Weber, E.: Tabula Peutingeriana. Codex Vindobonensis 324. Kommentar. Graz 1976.

Miller, K.: Itineraria Romana. Nachdruck von 1916. Bregenz 1988.

Karte 1 Die Via Agrippa auf der Tabula Peutingeriana.

LEGENDE TABULA PEUTINGERIANA

| Agripina (Colonia Claudia Ara Agrippina) | Köln (1) |

| Marcomagus | Nettersheim (4) |

| Icorigium | Jünkerath |

| Ausava | Oos |

| Beda | Bitburg (7) |

| Aug. Tresvirorum (Augusta Treverorum) | Trier (9) |

| Ricciaco (Ricciacus) | Dalheim (15) |

| Caranusca | Thionville |

| Diuo. Durimedio. Matricorum.(Divodurum Mediomatricorum) | Metz (16) |

| Scarponna | Dieulouard (18) |

| Tullio (Tullum) | Toul |

| Noviomagus | Pompierre? |

| Mose (Mosa) | Meuvy? |

| Andemantunno (Andemantunnum) | Langres (20) |

| Filena (Tilena) | Til-Châtel |

| Vidubia | Saint Bernard? |

| Cabillione (Cabillonum) | Chalon-sur-Saône (25) |

| Tenurcio (Tinurtium) | Tournus (26) |

| Matiscone (Matiscum) | Mâcon |

| Ludnam (Lunna) | zwischen Villefranche und St. Georges de Reneins |

| Lugduno (Lugdunum) caput Galliarum usque hic legas – ((Verwaltungs-)Hauptort Galliens, bis hier Leugen: die Wegestrecken wurden von hier nach Norden in gallischen Leugen gezählt, nach Süden in römischen Meilen) | Lyon (27) |

| Vigenna (Vienna) | Vienne und Saint-Romainen-Gal (29) |

| Figlinis (Ficlinis) | Saint-Rambert-d’Albon |

| Tegna | Tain l’Hermitage |

| Valentia (auch Civitas Valentinorum) | Valence (30) |

| Batiana | Saulce-sur-Rhône? |

| Acunum | Montélimar |

| Senomago (Augusta Tricastinorum) | Saint-Paul-Trois-Châteaux (33) |

| Arusione (Colonia Julia Secundanorum Arausio) | Orange (34) |

| Avennione (Colonia Iulia Augusta Avenionesium) | Avignon |

| Ernagina | Saint-Gabriel |

| Arelato (Colonia Julia Paterna Arelate Sextanorum) | Arles (38) |

Karte 2 Übersichtskarte Via Agrippa.

Karte 3 Etappe 1 der Via Agrippa.

Karte 4 Etappe 2 der Via Agrippa.

Karte 5 Etappe 3 der Via Agrippa.

Den Germanen am anderen Rheinufer war die mit hohen Mauern geschützte Hauptstadt der Provinz Germania Inferior ein Dorn im Auge. Schon allein, weil einer ihrer Stämme – die Ubier – abtrünnig geworden und zu den Römern übergelaufen war und nun die Reichsgrenze gegen ihre eigenen Verwandten schützte.

01 KÖLN – COLONIA CLAUDIA ARA AGRIPPINENSIUM: HAT AGRIPPA AUCH KÖLN GEGRÜNDET?

| DEUTSCHLAND | Nordrhein-Westfalen |

Der Bau der Via Agrippa und die Gründung des antiken Köln sind eng miteinander verwoben. Wahrscheinlich siedelte Agrippa während seiner zweiten Statthalterschaft 20/19 v. Chr. den germanischen Stamm der Ubier aus dem rechtsrheinischen Germanengebiet in das römische Herrschaftsgebiet auf der linken Seite des Rheins über. Der Stamm war durch rege Beziehungen zu den Römern ins Visier seiner germanischen Nachbarn geraten und stand zwischen den Fronten. Die Umsiedlungsmaßnahme diente freilich nicht nur dem Schutz der Ubier, denn ihre Aufgabe bestand fortan darin, die Grenze des römischen Reiches – sprich den Rhein – gegen feindliche Germaneneinfälle zu sichern. Auf der linken römischen Rheinseite gründeten sie eine neue Hauptstadt nach römischem Vorbild, das oppidum Ubiorum, den ersten Vorläufer des heutigen Köln.

Zur gleichen Zeit begann Agrippa mit einem umfassenden Straßenbauprogramm, das die gallischen Provinzen besser an das Römische Imperium anbinden und damit ihre wirtschaftliche Entwicklung fördern sollte. Vom zentral gelegenen Lugdunum (Lyon) aus entstanden mehrere Straßen in verschiedene Richtungen, eine davon führte nach Norden bis in die neu gegründete Ubiersiedlung, die dank ihrer strategisch günstigen Lage an der Reichsgrenze und dazu am Fluss Rhenus (Rhein) prädestiniert war als Handelsumschlagsplatz. Außerdem konnte das Gebiet durch die Straßenanbindung schneller mit zusätzlichen Legionen versorgt werden, die die Grenzen zum barbarischen Germanien jenseits des Rheins bewachen sollten. Dies war in den folgenden Jahrzehnten auch nötig, da es immer wieder zu Auseinandersetzungen mit den Germanen kam. Diese konnten wahrscheinlich nur über den Altar lachen, den Kaiser Augustus im oppidum Ubiorum für die unterworfenen Germanen zur Ausübung des Kaiserkultes und Anbetung der Göttin Roma hatte errichten lassen. Dieses Heiligtum scheint allerdings eine so große und auch langjährige Bedeutung gehabt zu haben, dass es in den späteren Namen der Stadt aufgenommen wurde. Die Rede ist von dem Namen, der damals schon als so lang empfunden wurde, dass er auf Stadttoren und Inschriften gerne mit CCAA abgekürzt wurde: Colonia Claudia Ara Agrippinensium (Claudische Kolonie und Opferstätte der Agrippinenser). Die 15 n. Chr. im oppidum Ubiorum geborene Agrippina führte im Jahr 50 diese Umbenennung der Stadt herbei, indem sie ihren Gatten, Kaiser Claudius, dazu brachte, ihre Heimatstadt zur Kolonie zu erheben und ihr damit die römischen Bürgerrechte einzuräumen. Agrippina, die als Ururenkelin Ausgustus’, Urenkelin Agrippas und Mutter von Kaiser Nero schon zu Lebzeiten eine berühmte Frau aus dem adligen Geschlecht der Iulier war, wird heute noch von manchen als eigentliche Gründerin der Stadt gesehen.

So wurde das antike Köln zu einer Stadt römischen Rechts „befördert“, was sie natürlich zu einem begehrten Anziehungspunkt im kalten Norden machte und ihr einen sagenhaften Aufschwung in den nächsten Jahrzehnten und folgenden zwei Jahrhunderten bescherte.

Stellen wir uns nun vor, ein Händler kommt im späten 2. Jh. mit seiner Ladung den Rhein hinauf, um von CCAA über die Via Agrippa in die Eifel zu gelangen. CCAA ist mittlerweile zur Hauptstadt der römischen Provinz Germania Inferior aufgestiegen und zählt 20.000 Einwohner. Von Weitem schon muss der Händler die mächtige Stadtmauer mit ihren zahlreichen Türmen und Toren gesehen haben, und vorgelagert die längliche Insel – die heute überbaut und nicht mehr sichtbar ist – auf der drei nagelneue große horrea (Lagerhallen) standen. Hier würde er an einem der Holzkais vor Anker gehen und überschüssige Ware verkaufen, bevor er die restliche Menge auf einen großen Ochsenkarren umladen ließ, der ihn auf dem Landwege – über die Via Agrippa – weiter in die Eifel bringen würde. Die Reste dieser Lagerhallen sind heute in einer Ausgrabung unter der Kirche Groß Sankt Martin zu besichtigen. Sie überlagern ältere Gebäudefundamente und ein Becken aus dem 1. Jh., die vermuten lassen, dass sich hier eine Art Sportanlage befunden haben könnte, bis das Areal wahrscheinlich im Zuge einer Hafenvergrößerung umstrukturiert und die Lagerhallen erbaut wurden.

Abb. 6 Der Römerturm in der Zeughausgasse ist das am besten erhaltene Stück der römischen Stadtmauer von Köln.

Nachdem unser Händler seine Geschäfte abgeschlossen und seine Waren umgeladen hatte, betrat er die Stadt durch eines der drei rheinseitigen Tore. Die im Durchschnitt 2,40 m dicke und 8 m hohe Stadtmauer mit ihren 19 Türmen muss sehr beeindruckend gewesen sein. Heute noch kann man an einigen Stellen Reste dieser Befestigungsanlage sehen. Am besten erhalten und gleichzeitig einzigartig in seiner künstlerischen Gestaltung ist der sog. Römerturm (Abb. 6), der die nordwestliche Ecke der ca. 4 km langen Stadtmauer bildete. Er befindet sich heute an der Zeughausstraße 13 und fällt sofort durch sein mehrfarbiges Natursteinmosaik auf. Die Tatsache, dass die Römer ihre Wehrtürme über die eigentliche Funktion hinaus auch noch künstlerisch verzierten, unterstrich ihre Macht und den Wohlstand der Stadt.

Eines der beeindruckendsten Gebäude, das sich gleich hinter der rheinseitigen Stadtmauer befand, war der Sitz des Stadthalters, das Praetorium, dessen mächtige Grundmauern heute unter der Budengasse 2 zu besichtigen sind. Wer hier vorgeladen wurde, hatte gewiss weiche Knie. Der Praetor (Stadthalter) hatte die militärische und zivile Obergewalt über die gesamte Provinz und unterstand direkt dem Kaiser. Diese Macht drückte sich auch in seiner Wohn- und Amtsresidenz aus. Der vorbeiziehende Händler dürfte zum Ende des 2. Jhs. eine Weile gebraucht haben, bis er das zu diesem Zeitpunkt vier insulae (Häuserblocks) umfassende Gebäude passiert hatte. Zu solch palastartigen Ausmaßen hatte der Stadthalter Didius Iulianus das Gebäude um das Jahr 183/184 n. Chr. ausbauen lassen.

Müde von der langen Reise und erschlagen von so viel Protz war bestimmt jedem Reisenden nach einer Erfrischung zumute. Für diese musste er wahrscheinlich nicht einmal ein Gasthaus aufsuchen, zumindest, wenn er nur etwas trinken wollte. CCAA war bestens versorgt mit frischem Quellwasser und die Stadt war durchzogen von einem dichten Netz an Wasserleitungen und Brunnen. Der Händler hatte schon befürchtet, schmuddeliges Rheinwasser trinken zu müssen, aber dieses Wasser aus einem öffentlichen Brunnen war klar und schmeckte hervorragend. Die Römer liebten das Wasser und waren sehr wählerisch, was Herkunft und Qualität desselben anging. Immerhin hatte man eine fast 100 km lange Wasserleitung bis in die Eifel gebaut, um das dort entspringende Quellwasser bis in die Provinzhauptstadt zu leiten. Und nicht nur das Frischwasser war sauber, nirgendwo sah oder roch man stinkende Rinnsale mit Fäkalien. Das lag daran, dass in CCAA im wahrsten Sinne alles im Fluss war. Wie auch das Frischwasser wurde das Abwasser über ein gut vernetztes unterirdisches Kanalsystem aus der Stadt geleitet. Was damals gut verborgen war, ist heute direkt von der Ausgrabung des Praetoriums aus begehbar, ein kleineres Teilstück ist auch über Tage hinter dem Praetorium am Theodor-Burauen-Platz ausgestellt. Der 1,20 m breite und bis zu 2,50 m hohe Kanal leitete die Abwässer in den Rhein. Die großzügigen Maße erleichterten die Wartung und Reinigung – entsprechende Zugänge sind ebenfalls noch sichtbar – machten diese aber sicherlich nicht zu einer beliebteren Aufgabe. Bei dem Gedanken, dass das gesamte Abwasser der Stadt in den Fluss geleitet wurde, kann man verstehen, dass sich ein Flussreisender auf frisches Quellwasser freute.

Nach erledigten Geschäften und einer Übernachtung gelangte unser Händler durch das südwestliche Stadttor auf die Via Agrippa, das sich auf der heutigen Clemensstraße 3 befunden hat und leider nicht mehr sichtbar ist. Wer sich dennoch ein Bild von Aussehen und Ausmaßen der römischen Stadttore in Köln machen will, sollte sich zum Dom begeben, genauer gesagt ins Dom-Parkhaus, denn hier sind die Reste des nördlichen Stadttores von CCAA konserviert (Abb. 7). Darüber, auf der nördlichen Domplatte, wurde ein Seitendurchgang des Tores wieder aufgestellt. Während das Tor zur Agrippa-Straße nur zwei Durchgänge hatte, hatte dieses hier drei, ein großes in der Mitte für Fuhrwerke und zwei Seitendurchgänge für Fußgänger. Allein die Höhe des mittleren Durchganges betrug ca. 8 m. Stellt man sich nun noch einen Überbau und zwei Türme vor, begreift man, welche Ausmaße ein solches Tor gehabt haben muss. Etwas bescheidener, da nicht an einer der Hauptachsen der Stadt gelegen, war das Tor, welches unser Händler nahm. Dennoch hat ihn beim Anblick der riesigen Bögen und ihrer verschließbaren Holztüren sowie der dicken Mauern mit Sicherheit das flaue Gefühl beschlichen, einen mit allen Mitteln gesicherten Ort zu verlassen.

Direkt hinter dem Tor schloss sich ein Gräberfeld an, das sich über mehrere Kilometer entlang des Weges – heute die Luxemburger Straße – hinzog. Unterschiedliche Grabsteine und Mausoleen säumten die Straße, die besonders aufwendigen waren mit bemalten Reliefs verziert. Einige waren rechteckig, andere hatten Giebel wie ein richtiges Haus – ein recht unterhaltsames Ensemble für den Durchreisenden, so makaber es klingt. Denn auf so einer römischen Gräberstraße hieß es: Auffallen um jeden Preis. Dazu muss man wissen, dass es für Menschen, die in der römischen Kultur lebten, sehr wichtig war, dass sich andere Menschen an die eigene Existenz auch über den Tod hinaus erinnerten. So konnte man sich durch das Verfassen von Büchern oder, wenn man über das nötige Kleingeld verfügte, durch Schenkungen von Gebäuden an eine Stadt in Erinnerung halten. Das letzte Denkmal, das man sich setzen konnte, war das Grabmonument. Daher befinden sich die römischen Friedhöfe direkt an den Ausfallstraßen der Siedlungen. Je wohlhabender der Bürger war, desto prominenter, d. h. näher an der Straße, desto größer und prächtiger konnte er sein Grabmonument errichten. Mehrere solch eindrucksvoller Grabsteine sind im Römisch-Germanischen Museum in Köln zu sehen.

Abb. 7 Der Seitenbogen des römischen Nordtores, wiederaufgestellt vor dem Kölner Dom.

Eines dieser Gräber – allerdings aus spätantiker Zeit, vielleicht aus dem 3. oder 4. Jh. – ist noch direkt an der Agrippastraße unter dem Wohnhaus in der Kaulardstraße 2 in Hürth-Efferen zu sehen. Leider ist es nicht von außen erhalten, sodass man über einen Überbau und dessen Verzierung nur mutmaßen kann. Dafür kann man durch einen steinernen Gang in die zum großen Teil erhaltene Grabkammer mit zwei Sarkophagen gelangen. Ihre Deckel sind nur noch etwa zur Hälfte vorhanden, was einen darüber spekulieren lässt, welche Kraft oder auch Hartnäckigkeit diesen soliden Stein zerstört haben mag. Deutlich sind am Eingang der Kammer noch Teile einer Türeinfassung sowie ein Loch, wo der Türriegel angebracht war, zu sehen. Für eine Besichtigung wendet man sich an die Stadtverwaltung Hürth.

Nun verlassen wir endgültig den Raum der Großstadt und begeben uns in die Provinz!

Literatur:

Fischer, T./Trier. M.: Das römische Köln. Der historische Stadtführer. Köln 2014.