Loe raamatut: «Die Bornsteins»

Ralf Bachmann

Die Bornsteins

Eine deutsch-jüdische Familiengeschichte

Sax  Verlag

Verlag

Dank / Impressum

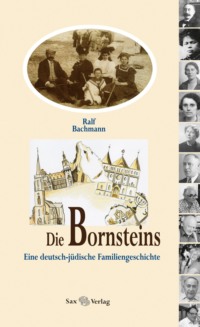

Ohne Unterstützung von Verwandten, Freunden und Förderern hätte dieses Buch nicht entstehen können. Mein Dank gilt vor allem der Stadt Falkenstein und dem Vogtlandkreis. Ich danke auch meiner Tochter Katrin Hartmann, der Grafikerin Birgit Röhling, dem Schöpfer der Ausstellung »Juden in Falkenstein« Ralph Ide, meiner Enkelin Lydia Strauß für die Titelzeichnung, um nur die wichtigsten Helfer zu nennen. Das Umschlagfoto aus Privatbesitz zeigt Mitglieder der Familie Bornstein 1905 am Ostseestrand.

Ralf Bachmann

Vollständige eBook-Ausgabe der im Sax-Verlag erschienenen Druckausgabe, Markkleeberg 2012

ISBN 978-3-86729-106-4

Alle Rechte vorbehalten

© Sax-Verlag, Beucha 2006

Layout und Bildbearbeitung: Birgit Röhling, Markkleeberg

Erstellung eBook: <text-element/>, Michael Steppes, Markkleeberg

www.sax-verlag.de

Vorwort / Einleitung

Zur 3. Auflage

Glücklicherweise hat das Erscheinen der »Bornsteins« nicht nur ein lebhaftes Echo ausgelöst, sondern auch eine Reihe unbekannter Details zur Familiengeschichte zutage gefördert. So kann diese Ausgabe in mehreren Kapiteln ergänzt und um ein neues Kapitel erweitert werden. Das ist auch einigen jener Leute zu verdanken, die sich als Nichtjuden mit wahrer Hingabe, oft neben ihrer beruflichen Tätigkeit, der Erforschung jüdischer Vergangenheit gerade in Orten gewidmet haben, in denen es längst keine jüdischen Mitbürger mehr gibt. Sie halten die Erinnerung an jene Zeiten vor der Judenvernichtung und -vertreibung wach, als deutsch-jüdisches Zusammenleben zum Nutzen aller noch eine Selbstverständlichkeit war. Dafür und für manche wertvollen Informationen bin ich namentlich Herrn Werner Pöllmann, Markneukirchen, Herrn Dr. Jürgen Nitsche, Chemnitz, Herrn Ralph Ide, Falkenstein/Vogtland, Frau Ellen Bertram, Leipzig, und nicht zuletzt Frau Waltraud Schmidt, Plauen, zu großem Dank verpflichtet.

Ich bin mit den »Bornsteins« viel unterwegs gewesen. In über 25 Lesungen habe ich zu ganz unterschiedlichen Bevölkerungskreisen gesprochen. Besonders am Herzen lagen mir die Begegnungen mit den meist sehr aufgeschlossenen Jugendlichen in Schulen und anderswo. Nun, im achten Lebensjahrzehnt, wird das aus Alters- und Gesundheitsgründen zwangsläufig seltener werden. Es wäre eine Genugtuung für mich, wenn trotzdem auch in Zukunft gerade die junge Generation zu diesem Büchlein als einem Lesestoff greifen würde, der ihr authentisch und aus der lebendigen Sicht eines Betroffenen, aber ohne Selbstmitleid und Anklagen vom Schicksal der deutschen Juden in und nach einer der schwersten Prüfungen in ihrer jahrtausendelangen Geschichte erzählt.

Was dieses Buch bezweckt

Nun, in erster Linie soll es Lesestoff sein, Unterhaltung und Entspannung bringen, auch wenn der Titel nicht danach klingt. Die Bornsteins? Die aus Falkenstein? Wenn schon noch eine deutsch-jüdische Familienchronik, warum dann gerade über stinknormale Juden, die keiner kennt? Warum nicht über die Mendelssohns und was aus ihnen geworden ist? So wird vielleicht mancher Leser nach den ersten Zeilen fragen. Mit der Antwort könnte ich es mir einfach machen: Über die Mendelssohns weiß ich weniger, als schon gedruckt worden ist. Über die Bornsteins aber eine Menge mehr, sogar intime Details, denn ich gehöre zu ihnen. Ich muss davon ausgehen, dass dieses Wissen mit mir ins Grab sinkt, wenn ich es nicht aufschreibe. Das könnte mir und den Lesern gleichgültig sein, gäbe es da nicht einiges, das wohl doch bewahrt werden sollte, das vielleicht zum zweitausendjährigen deutsch-jüdischen Zusammenleben gehört oder es wenigstens verständlicher macht. Erstens sind das in Form von Episoden mit Prismencharakter oder reportagehaft erzählten Geschichten typische Schicksale einer ganz bestimmten und nicht kleinen Gruppe von deutschen Juden – des jüdisch gebliebenen, jedoch recht angepassten städtischen oder kleinstädtischen Mittelstandes – im vorigen Jahrhundert. Zweitens ist das der Stoff für eine Lektüre, in der man keinen Zeigefinger heben muss, in der einfach die Wahrheit für sich spricht, die man mit innerer Anteilnahme, aber oft auch mit Schmunzeln lesen kann. Denn das Judenleben war auch in Deutschlands finstersten Jahren bis zur Schaffung der Massenvernichtungslager nicht nur tragisch und traurig. Es hatte alle Facetten, die das Menschsein nun einmal aufzuweisen pflegt. Niemand braucht sich zu schämen, wenn er vielleicht nach Tränen beim Weiterlesen zu lächeln beginnen sollte. So ist das Leben.

Die meisten Beiträge sind ursprünglich als selbstständige Arbeiten, entweder als Artikel oder als Manuskripte für Lesungen geschrieben worden. Biografien konnten und sollten so nicht entstehen. Aus den Lebensläufen wurden dramatische Höhe- oder Tiefpunkte herausgegriffen. Vollständigkeit darf man nicht erwarten. Hier und da kommt es zu Doppelungen. Ich hätte das durch Streichung beseitigen können, aber ich habe es nicht getan, weil es möglich sein soll, jedes Kapitel für sich zu lesen und doch den Gesamtzusammenhang zu erkennen. Alle Kapitel von 1 bis 10 sind nach dem wirklichen Ablauf der Ereignisse, wie ich sie erlebte oder erzählt bekam, unter Nennung der Namen und der Orte geordnet. Fotos und Dokumente aus hundert Jahren, die vielseitig wie ein jüdisches Familienalbum die meisten im Text genannten Ereignisse widerspiegeln, bieten dem Leser dann und wann die Möglichkeit zu einer Art optischer Kontrolle des Textes.

Die Kapitel 11 und 12, deren Held Primo ist, haben ebenfalls dokumentarischen Charakter. Da ist nichts ausgedacht. Nur im Interesse noch lebender Personen oder auch der nächsten Angehörigen inzwischen Verstorbener habe ich die Namen der Akteure verändert und manche Handlungsabläufe neu geknüpft. Inwieweit Primo mit dem Autor, mit dessen Bruder oder mit dessen bestem Freund identisch ist, muss ich aus dem gleichen Grund von Fall zu Fall dem Ratschluss des Lesers überlassen. Er ist jedenfalls weniger Person als Komposition.

Da und dort tauchen im Text einige jiddische und aus dem Hebräischen stammende Ausdrücke und Bezeichnungen auf. Soweit es den Gedankengang nicht allzu lang und abrupt unterbricht, werden sie unmittelbar im Anschluss übersetzt oder erklärt. Ansonsten sei auf den umfangreichen Teil »Anmerkungen und Erläuterungen« im Anhang verwiesen, in dem auch selten gebrauchte Fremdwörter (im Text mit * versehen) interpretiert werden und einige Langfassungen von im 8. Kapitel zitierten Heine-Gedichten zu finden sind.

Ralf Bachmann

1. Kapitel

Opa Max, der Kapitalist,

und Hoelz Max, der Anarchist

Vom Kaufmann in Lissa zum ersten Juden in Falkenstein / Vogtland

An einem sonnigen Sommernachmittag des Jahres 1886 saß in einem kleinen jüdischen Café der damals preußischen Stadt Lissa (Provinz Posen) der 23-jährige Kaufmann Max Bornstein mit einem guten Freund zusammen, der gerade von einer längeren Reise quer durch Sachsen zurückgekommen war. Er erzählte sehr bildhaft und immer wieder die Sätze mit einer oder gar zwei fast malenden Handbewegungen unterstreichend von Leipzig, dem aufblühenden »Klein Paris«, das vor allem zu Messezeiten wie ein Magnet Handelsleute aus allen Kontinenten anziehe, vom Elbtal und der unvergleichlichen Silhouette der königlichen Metropole Dresden. Aber Max Bornstein spielte ein wenig ungeduldig mit dem Kaffeelöffel. Er wollte etwas anderes hören. Das kam doch alles für ihn als Startpunkt einer neuen Existenz nicht in Frage, da brauchte man viel Geld, gute Beziehungen, den kaltschnäuzigen Geschäftssinn eines Shylock und Erfahrungen im Umgang mit Gaunern und Kuponabschneidern. All das hatte er nicht. Umso mehr horchte er auf, als der Freund zum vorletzten Teil der Reise kam und von einem herrlichen Flecken Erde im Grenzgebiet zwischen Sachsen, Bayern und Thüringen schwärmte, gebirgig, dennoch nicht schroff, mit vielen kleinen Siedlungen, aber noch mehr Wäldern und Bergwiesen – dem Vogtland, von Menschen, die sich dem Fremden nicht leicht erschließen, die auch ihm aber immer freundlich begegneten, die geschickte Handwerker, musikalisch, fleißig und sparsam sind. In der einen oder anderen Kleinstadt habe er selbst gedacht, hier könnte man bleiben, ein Geschäft aufmachen und eine Familie gründen. Falkenstein zum Beispiel sei ein wahres Kleinod inmitten von Grün, um die 500 Meter hoch gelegen. Fast alle Häuser, erzählte er, sind nach einem Großbrand, der vor über 25 Jahren die halbe Stadt vernichtet hat, neu gebaut, deshalb erscheinen die Straßen wie auf einem Schachbrett schnurgerade und rechtwinklig, wenn auch meist nicht gepflastert und nach Regen rechte Schlammwüsten. Nach und nach kommt selbst das in Ordnung. Eine Stadt, die schnell wächst, ist dazu einfach gezwungen. Jetzt gibt es 5 000 Einwohner, aber spätestens 1900 sollen es doppelt so viel sein. Ein großes Kundenpotenzial für ein Geschäft mit zwei, drei Verkäuferinnen. Falkenstein blüht auf wie die Gardinenweberei und die Stickereiindustrie, die hier einen Platz gefunden haben. Das klang verlockend für meinen Großvater, den jungen Handelsmann, der auch mit Interesse vernahm, dass es in Falkenstein noch keine Juden gab.

Jeder Jude wird in Falkenstein der erste sein

Falkenstein, hörte er, hatte jahrhundertelang den Status einer »Freien Bergstadt«, in denen nach der Bergordnung von 1589 die Ansiedlung von Juden verboten war. Seit kurzer Zeit gäbe es kein Bergamt mehr. Man könne jetzt auch die großzügigere Gesetzgebung des Deutschen Reiches auf diesem Gebiet nutzen. Aber jeder Jude, der nun dorthin geht, wird der erste sein. Max Bornstein schreckte das nicht, im Gegenteil. Ortsansässige Juden waren überall die schärfste Konkurrenz für zugereiste jüdische Geschäftsleute. Einen gewissen zeitlichen Vorsprung zu haben, konnte nichts schaden. Er hatte es im Grunde nicht eilig, die preußische Provinz zu verlassen. In Lissa (dem heutigen polnischen Leszno) gab es eine angesehene jüdische Gemeinde. Unter den Rabbinern waren große Gelehrte, und sie hatten begabte Schüler.

Für ihn selbst war das Studium der Thora nicht allzu verlockend, er saß nicht gern stundenlang über dicken Büchern und mochten sie noch so weise sein.

Max Bornstein (Fotoatelier Ronneberger & Sohn Falkenstein)

Aber manchmal beneidete er die Knaben schon, die jünger als er waren und bereits ganze Abschnitte aus den fünf Büchern Moses auswendig aufsagen und sogar erklären konnten.

Er ahnte nicht, dass einer von ihnen, der 1873 in Lissa geborene Rabbinersohn Leo Baeck, einmal einer der größten jüdischen Religionsphilosophen, ein führender Vertreter des liberalen Judentums und der letzte große deutsche Rabbiner vor der Schoa werden sollte. Mancher Jude erwarb sich als Rechtsanwalt, als Arzt oder Handwerker einen herausgehobenen Platz in der von der Textilindustrie geprägten Provinz. Auch Max Bornstein hatte im Wartheland und in Schlesien als Angestellter in Konfektionsbetrieben stets sein Auskommen gehabt. Aber immer wieder bekamen die Juden zu spüren, dass sie als Menschen zweiter Klasse galten. In den Textilbetrieben wurden Hungerlöhne gezahlt, und viele Familien, die aus dem Osten zuzogen, fanden weder Arbeit noch Brot. Wenn ihn seine um drei Jahre ältere Braut Röschen Fabian manchmal ungeduldig fragte, ob es nicht endlich Zeit sei, unter die Chuppa (den auf vier Stangen stehenden jüdischen Hochzeitsbaldachin) zu gehen, glaubte Max Bornstein, sie und sich vertrösten zu müssen. Für ihn war die Voraussetzung, selbst ein Geschäft eröffnen zu können, auf eigenen Füßen zu stehen. Und dafür standen die Chancen hier ausgesprochen schlecht.

Warum also sollte man nicht nach Sachsen umziehen, es in einer Stadt wie Falkenstein versuchen? Er überlegte nicht lange. Mit einem Koffer und etwas Bargeld, das er gespart hatte, machte er sich auf die Reise. So wurde Max Bornstein 1886 der erste Jude in Falkenstein im Vogtland. Er war, obwohl eher ein Großstadtmensch, von dem, was er sah, begeistert und traf alle nötigen Vorbereitungen für die Eröffnung eines Konfektions- und Schuhgeschäftes in bester Lage in der Hauptstraße von Falkenstein. Gleichzeitig beschloss er, seine Großstadtambitionen, die ihn bis dahin mehr nach Breslau und Posen geführt hatten, auf Leipzig zu übertragen und dort später eine zweite Wohnung zu mieten. Noch einmal kehrte er im gleichen Jahr nach Lissa zurück, um seiner Braut, seinen Geschwistern und einigen seiner engsten Gefährten, mit denen er die Schulbank gedrückt und später die Bar Mitzwa gefeiert hatte, Bericht zu erstatten. Er muss das Vogtland in leuchtenden Farben geschildert haben, denn im Melderegister der nächsten Jahre tauchen mehrere jüdische Neuzugänge aus Lissa und Umgebung auf, darunter Röschen, mittlerweile Frau Bornstein, Schwester Rosa, Schwager Paul Lewin und sogar ein Kaufmannslehrling für die neu gegründete Firma Bornstein.

Meine Großeltern heirateten übrigens in Birnbaum, einer Kleinstadt westlich von Posen. Die Gründe für die Ortswahl haben mich nicht weiter beschäftigt, bis ich ein kleines Buch von Nils Busch-Petersen über den Lebensweg von Oscar Tietz las, der aus Birnbaum stammte und zum Warenhauskönig von Berlin wurde. Busch-Petersen bemerkt darin eher beiläufig, Birnbaum sei eine Art »Brutstätte« für große jüdische Handelsdynastien geworden. Außer der Familie Tietz nennt er u. a. die Joskes, die später in Leipzig und Berlin große Warenhäuser besaßen.

Ein Blick auf den Stammbaum, den ich aus Haifa bekommen hatte, ließ mir ein Licht aufgehen. Oma Röschen und die »Stammmutter« der Joske-Dynastie waren Schwestern. Meine Großeltern wollten wohl da heiraten, wo die zwei Jahre ältere und offenbar schon besser situierte Schwester Johanna Joske lebte und eine Hochzeit ausrichten konnte. Dass Oscar Tietz im gleichen Jahr in Berlin seine Cousine Betty ehelichte, war wahrscheinlich nur ein Zufall.

Rückblick mit Wehmut und Nachdenklichkeit

Im Schloss Falkenstein, Sitz des Museums und der Sparkasse der Stadt, fand im Herbst 2003 eine Ausstellung statt, die man getrost in die Kategorie »deutsche Besonderheiten« einstufen kann. Sie hieß »Juden in Falkenstein«. Die Stadt, die seit über einem halben Jahrhundert keine jüdischen Bürger mehr hat, gedachte mit viel Liebe und etwas Wehmut ihrer jüdischen Vergangenheit. Zur Ausstellungseröffnung erschienen nur noch einige von weither angereiste Nachfahren der Falkensteiner Juden, darunter mein Vetter Herbert aus Haifa und ich als die einzigen beiden noch lebenden Enkel Max Bornsteins. Falkensteins Bürgermeister Arndt Rauchalles lobte die Ausstellung als einen lohnenden Rückblick. Sie mache den heutigen Falkensteinern bewusst, welche Lücke da entstanden ist, welcher Verlust an Kultur, an Weltläufigkeit, an Kreativität, an nicht selten skurrilen Persönlichkeiten, an jener Mischung von Unterschiedlichkeit und Gemeinsamkeit, die das deutsch-jüdische Zusammenleben prägte und so wertvoll machte.

Falkensteiner Anzeiger vom 7. März 1889

Falkenstein hat fast 10 000 Einwohner und eine lange Geschichte. 1362 wird der Name zum ersten Mal in einer Urkunde genannt. Aber die Geschichte der Juden in Falkenstein ist extrem kurz, etwas mehr als sechs Jahrzehnte. Sie begann mit dem, was eben zu lesen war, dem Zuzug meines Großvaters, und der Eröffnung seines Konfektions- und Schuhgeschäfts »auf eigene Rechnung« in der Hauptstraße 9, das offenbar rasch florierte, dessen Besitzer und Sortimente später mehrfach wechselten, das aber bis heute als Laden besichtigt werden kann und nach mehreren Frischzellenkuren wieder eine Zukunft zu haben scheint. Und die Geschichte der Falkensteiner Juden endete im November 1951, als die letzten Mitglieder der Familie Levy der DDR den Rücken kehrten. An der Hausfront Hauptstraße 30 erinnern seit der jüngsten Renovierung große dunkle Lettern über den Schaufenstern daran, dass hier Auguste Levy ein Haushaltwarengeschäft betrieb, die als Gustel Korytowski in Großvaters Geschäft begonnen hatte. Hier schließt sich der Kreis.

Vier Kinder aus Falkenstein – vier jüdische Schicksale in Deutschland

Die idyllische Bergstadt ist nie eine jüdische Hochburg geworden. Doch immerhin überschritt deren Zahl in der »Blütezeit«, den Zwanzigerjahren, die 100. Fast alle flohen vor Judenverfolgung und Holocaust im Nazireich. Ihre Nachkommen sind heute u. a. in Israel, in der Schweiz, in den USA, aber auch in München, Hamburg und Berlin zu Hause. Mancher hält zumindest sporadisch Kontakt zu der Stadt, in der seine Vorfahren lebten. Bleiben wir bei den Bornsteins, deren Schicksal typisch für die Mehrzahl jener Juden war, die sich eigentlich vor allem als Deutsche und dann erst als Juden gefühlt und denen die Nazis ihre Herkunft wieder in die aus Palästina stammende Haut gegerbt hatten, um es frei nach Heinrich Heine zu formulieren.

Am 28. Januar 1890 wurde Röschen und Max mit Elsa Regina die älteste Tochter geboren. Sie heiratete den Leipziger Kaufmann Siegfried (Fred) Samuel Urbach, der von SA-Mob überfallen und auf offener Straße zusammengeschlagen wurde. An den Folgen ist er 1935 in Leipzig gestorben. Tante Elsa ist mir als ernst, gebildet und sehr zurückhaltend in Erinnerung. Sie überlebte, zeitweise im Untergrund oder im Exil, und starb 1969 in Frankfurt am Main. Etwas über das Schicksal ihres Sohnes, meines Cousins Karli, kann man in meinem Buch »Ich habe alles doppelt gesehen« (Sax-Verlag, Beucha 2009, S. 259 ff.) anhand eines Artikels von Walter Janka nachlesen. Tante Elsas Enkel und Urenkel wohnen in der Schweiz.

Die nächste Tochter und damit das zweite in Falkenstein geborene jüdische Kind, Jahrgang 1892, nannten Max und Röschen Alma. Sie wanderte 1936 gerade noch rechtzeitig mit ihrem Mann Julius Samter, der in der Nachbarstadt Reichenbach ein Konfektionsgeschäft leitete, und Sohn Herbert, von dem in einem der nächsten Kapitel zu sprechen sein wird, nach Haifa aus. Für die zahlreichen Nachkommen der Familie, die wenigsten von ihnen sprechen Deutsch, ist Israel zur Heimat geworden.

Annonce aus dem Falkensteiner Anzeiger vom 27. Mai 1911

Die jüngste im Bornsteinschen Dreimäderlhaus wurde 1893 meine Mutter Hertha. Das Nesthäkchen heiratete als einzige einen Nichtjuden, was ihr praktisch das Leben rettete. Sie überlebte das KZ Theresienstadt, starb 1978 in Leipzig und hat dort auf dem jüdischen Friedhof ihre letzte Ruhestätte gefunden. Ihr ist vor allem das Kapitel »Der weiße Traum und die Kette mit dem Magen David« gewidmet.

Das tragischste Schicksal ereilte in der Zeit der Judenmorde Wilhelm, das Söhnchen, Großvaters ganzen Stolz. Geboren ist er zu Falkenstein im Jahre 1897. Nach Ableistung des Wehrdienstes im Ersten Weltkrieg wurde er Vertreter einer Thüringer Porzellanfirma und zog mit seiner Frau, einer Winzertochter aus dem Rheinland, die wie seine ältere Schwester hieß, nach Leipzig.

Laden in der Hauptstraße um 1910. Am Fenster: Elsa und Hertha

Dort kam 1933 Tochter Ruth zur Welt. Der Lebensweg von Onkel Willy, Tante Alma und Cousine Ruth spielt in meiner Erinnerung und deshalb auch in diesem Buch eine bedeutende Rolle. Von Anfang an traf sie die Naziverfolgung am härtesten.

Willy, der sich in Leipzig in der jüdischen Loge B’nai B’rith (Söhne des Bundes) engagiert hatte, wurde nach der so genannten Reichskristallnacht viereinhalb Monate im KZ Buchenwald eingekerkert und anschließend verpflichtet, Deutschland sofort zu verlassen.

Von seinen Erlebnissen bei der Odyssee der St. Louis, die mit über 900 Juden an Bord bis in den Hafen von Havanna kam, aber nach Europa zurückgeschickt wurde, handelt das Kapitel »Die Odyssee der St. Louis«. Frau und Tochter konnten noch kurz vor Kriegsbeginn nach Belgien fliehen. Dort überlebten sie, während Willy Bornstein in Auschwitz ermordet wurde.

Ähnlich dramatisch war das Schicksal der anderen jüdischen Familien Falkensteins, der Lewins und Verlegers, der Levys und Korytowskis, der Chojnackis und Gumpels. Über manche konnte man in den Dokumenten der Ausstellung Details erfahren, von anderen existieren nur noch ein paar Quittungen, ein Briefumschlag mit dem Stempel »Empfänger im Getto nicht auffindbar«.

Auch einen Schindler hat Falkenstein: Alfred Roßner wurde 2002 in Yad Vashem als »Gerechter unter den Völkern« geehrt. Er hatte im Krieg in Bẹdzin im besetzten Polen als Treuhänder einer Firma, die der Familie Verleger gehörte und später Uniformschneiderei der SS wurde, mehreren 100 jüdischen Arbeitern das Leben gerettet, indem er sie durch »UK«-Stellung (im Kriegsbürokratenjargon für »Unabkömmlich«) vor der Deportation bewahrte. Wie er das machte, wie er dabei die SS-Leute hinters Licht führte, welchen Mut er bewies – all das könnte Stoff für einen Spielberg-Film sein. Die Antwort der SS ließ nicht lange warten. Roßner wurde im Dezember 1943 im Gefängnis von Sosnowitz zu Tode gequält. Ein weiterer Nothelfer war der Falkensteiner Apotheker Dr. Hans Scherner, der im März und April 1945 das Ehepaar Klemperer auf der Flucht vor den Nazis (Victor Klemperer hat darüber in seinem große Literatur gewordenen Tagebuch geschrieben) aufnahm und versteckte.

Die finsterste Zeit der Falkensteiner Juden begann mit einem Aufruf des Nazi-Bürgermeisters Lenk und des NSDAP-Ortsgruppenleiters Hainig vom 26. August 1935 an die Einwohnerschaft mit selbst für damalige Verhältnisse unglaublichen Drohungen: »Kein deutscher Volksgenosse kauft oder verkehrt mehr bei Juden, Judengenossen, reaktionären und marxistischen Geschäftsleuten. Er geht auch nicht mehr zu jüdischen Rechtsanwälten und Ärzten usw. Wer dies nicht beachtet, läuft Gefahr, öffentlich gebrandmarkt und unter Umständen wegen Störung der öffentlichen Ruhe und Ordnung zur Rechenschaft gezogen zu werden.« (siehe Anhang S. 140/141)

Mein Großvater hat das nicht mehr erlebt. Er hatte sich lange vorher nach Leipzig zurückgezogen, wo wohlhabende Verwandte wie die Joskes und die Nordheimers wohnten, mit denen er sich gut verstand, und wo er im November 1931 in seiner Wohnung in der Reitzenhainer Straße 43/45 an Krebs erkrankte und verschied. Großmutter Röschen schenkte zwischen 1880 und 1887 sechs Kindern das Leben, außer den genannten noch zweien, denen nur wenige Monate beschieden waren, und starb selbst schon 1913. Die Bücher deuten darauf hin, dass Max Bornstein als Geschäftsmann sagen wir trickreich war. Vielleicht zwang ihn auch die wirtschaftliche Lage dazu, ein wenig zu manipulieren.

Ich weiß alles nur aus den Gesprächen der Eltern, Schriftstücken und Falkensteiner Zeitungsinseraten. Denn als er starb, war ich knapp zwei Jahre alt. Im Adressbuch 1907/08 war aus der Firma schon »Max Bornstein Nachf.« geworden. Aber man inserierte vollmundig als »Größtes und ältestes Spezialhaus für Herren-, Damen- und Kinderkonfektion sowie Schuhwaren«. Die Nachfolger waren engste Verwandte des Großvaters, Schwester Rosa, von deren Existenz ich erst aus den alten Papieren erfuhr, da von ihr zu Hause nie die Rede war, und ihr Ehemann Paul Lewin. 1935, als in Falkenstein Nazis wie die oben zitierten Bürgermeister Lenk und NSDAP-Ortsgruppenleiter Hainig das Sagen hatten, kamen Haus und Geschäft unter den Hammer, damit der Besitz in »arische Hände« übergehen konnte.

Für Hoelz war er ein »anständiger Kerl«

Falkenstein hat nicht so viele berühmte Söhne und Töchter. Einer gehört in die Geschichtsbücher, ein Spross der Familie von Trützschler, der einstigen Herren des Schlosses, in dem die erwähnte Ausstellung stattfand: Wilhelm Adolph von Trützschler hätte sich über sie gefreut. Er wurde 1848 als Vertreter des Vogtlands in die erste Deutsche Nationalversammlung gewählt, die in der Frankfurter Paulskirche tagte. Unerschrocken trat er für die deutsche Einheit und die Abschaffung der Monarchie ein, focht als linker Demokrat für Presse- und Glaubensfreiheit. Am 14. August 1849 töteten ihn die Kugeln eines preußischen Exekutionskommandos in Mannheim. Bis heute bleibt ihm außerhalb Falkensteins die verdiente Anerkennung weitgehend versagt.

Schlagzeilen machte von hier aus ein anderer. Er setzte ganze Reichswehreinheiten in Bewegung und verleitete noch das DDR-Fernsehen zu einem nicht nur historisch misslungenen Spielfilm. Der umstrittene Revolutionär Max Hoelz, einer der Köpfe des örtlichen Arbeiter- und Soldatenrates, Organisator des vogtländischen Widerstandes gegen den Kapp-Putsch, sah sich als Kommunist und nannte seine Arbeiterwehr »Rote Garde«. Er war aber wegen seiner eigenwilligen, individuellen Terror nicht ausschließenden Kampfmethoden zeitweise sogar aus der KPD ausgeschlossen und galt vielen als ein klassischer Anarchist. Andererseits wurde er wegen seines Mutes und seiner Ehrlichkeit von den Arbeitern geliebt und wegen seines Aussehens von Frauen umschwärmt. Die Meinungen über ihn gingen immer auseinander. Die DDR tat sich schwer mit dem ungebändigten Revolutionär, ließ aber doch das Erscheinen einer in den Zwanzigerjahren geschriebenen Autobiografie und einer von einem DDR-Journalisten geschriebenen geglätteten Würdigung seines Lebens zu. Kaum einen wird es wundern, dass der Streit um seinen Platz in der Geschichte nach der Wende neu entflammte und wohl auch heute nicht beendet ist.

Unter den Episoden aus dem Leben von Opa Max, die im Familienkreis die Runde machten und die vor allem meine Mutter als Lieblingstochter nicht müde wurde zu erzählen, nahmen seine Begegnungen mit diesem Mann den ersten Platz ein. Max Hoelz ertrank 1933 in Russland. Angeblich als er die Oka an einer Stelle auf einem primitiven Ruderboot zu überqueren versuchte, wo der russische Strom fast 1000 Meter breit und besonders gefährlich war. Als meine Mutter von seinem rätselhaften, bis heute unaufgeklärten Tod erfuhr, erinnerte sie sich an das Urteil von Opa Max über ihn:

»Natürlich kannte ich Hoelz Max«, sagte mein Großvater zu ihr. »Jeder in Falkenstein hat ihn gekannt. Die einen bekamen was von ihm, die anderen mussten ihm etwas geben, vor allem Geschäftsleute. Ich auch, ein paar Mal. Er nahm nichts für sich, verteilte alles an Arme. Der Hoelz war kein Kommunist wie die heute, eher fühlte er sich als eine Art Stülpner Karl (die sächsische Variante des Robin Hood – R. B.), der die Reichen berauben und die Elenden beschenken wollte. Der Hoelz war ganz gewiss kein gewöhnlicher Ganew (jiddisch für Gangster – R. B.), aber ein recht meschuggener Fisch war er schon.« Nicht sehr fortschrittsgläubig kommentierte Opa die revolutionären Programme der Hoelzianer mit den dank meiner Mutter in der Familie geflügelt gewordenen Worten: »Alles wird sich neu gestalten, nur der Toches bleibt gespalten.«

Vor der großen Brandstiftungsaktion gegen fünf Kapitalistenvillen, die Max Hoelz gewiss zu Recht angelastet wurde, obwohl er sich nicht schuldig bekannte, suchte Hoelz seinen »kapitalistischen Freund Max Bornstein« auf und vertraute ihm an: »Hör zu, Max, hier in Falkenstein wird in den nächsten Tagen etwas passieren, wovon die ganze Welt reden wird. Aber du brauchst keine Angst zu haben. Dir tun wir nichts. Du bist ein anständiger Kerl.«

Falkensteiner Adressbuch 1907

Dabei war mein Opa ein absolut unpolitischer Mensch. Er blieb, was er war, ein deutscher Jude, sehr deutsch und sehr jüdisch, bis zu seinem Tode, der rechtzeitig kam, um ihm die ganze nazistische Schreckenszeit zu ersparen.