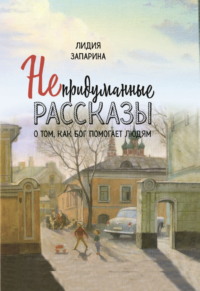

Loe raamatut: «Непридуманные рассказы о том, как Бог помогает людям»

«Тайну цареву добро есть хранити, дела же Божия открывати славно»

(Товит, XII, 7)

Допущено к распространению Издательским Советом

Русской Православной Церкви

(ИС Р18-806-0204)

© Издательство «Зёрна», 2023

Тихие чудеса

Одним из замечательных самиздатовских авторов была Лидия Сергеевна Запарина, близко знавшая многих прославленных и непрославленных святых нашего времени. Её самодельные книжечки с картинками и забавными подписями рассказывали о том, как жили и верили православные люди в 30-70-е гг. прошлого столетия.

Лидия Сергеевна Запарина родилась 17 октября 1903 года в провинциальном городке Изюме Харьковской губернии в дворянской семье. Училась в гимназии, дальнейшего образования получить не смогла из-за своего дворянского происхождения. О себе рассказывала так: «Со стороны отца у нас в роду было духовенство. Семья украинско-французская, очень одаренная, чисто дворянская. Наш дом был самый большой в городе. Батя рисовал, был прекрасным актером. Он был чистый хохол. Отличался необыкновенной честностью. Избирался секретарем городской управы. А у мамы прадед был француз, Шостэ1. Брат, Николай Сергеевич, отдал жизнь за Россию. Ушел добровольцем на Первую мировую войну. Был белым офицером. Погиб в Киеве, когда город переходил из рук в руки»

Работала Лидия Сергеевна с семнадцати лет, в том числе в детском саду, в Объединении государственных издательств, в Книжной палате библиографом. Сразу, как появилась возможность, вышла на пенсию, чтобы печатать на машинке и давать людям читать то, о чем нельзя было прочитать в дозволенной литературе.

Первым духовным отцом Лидии Сергеевны был протоиерей Сергий Сидоров (1895–1937). В шестнадцать лет он поступил под духовное руководство Оптинского старца Анатолия (Потапова). В 1922 г. принял сан священника (после чего почти полностью исцелился от заболевания позвоночника). Служил в с. Почтовая Вита под Киевом, с 1923 г. – в храме свв. Петра и Павла в Сергиевом Посаде. В 1925 г. арестован и выслан. С 1926 г. служил с. Волосово Владимирской губ. В 1930 г. был заключен в лагерь близ Котласа Архангельской губернии. В 1933 г. получил приход под Муромом, в Дмитровской слободе. 13 апреля 1937 года в третий раз арестован. В день Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста Господня, 14 (27) сентября 1937 г., был расстрелян в Бутове, (см. «Рассказы об отце Сергии С.»)

Лидия Сергеевна была также духовной дочерью митрополита Вениамина (Федченков; 1880–1961) – выдающегося иерарха Русской Православной Церкви, духовного писателя. Выпускник Санкт-Петербургской духовной академии. В эмиграции с 1920 года. Инспектор Свяуто-Сергиевского Богословского института в Париже. После перехода митрополита Евлогия (Георгиевского) под юрисдикцию Константинопольского патриархата остался в подчинении Московского патриархата, в 1931 году основал Трехсвятительское подворье в Париже. С 1933 г. Экзарх Русской Православной Церкви в США, во время Второй мировой войны много потрудился для организации помощи России. В 1948 году вернулся в Россию, служил в Риге, Ростове, Саратове. Скончался на покое в Псково-Печерском монастыре.

В рассказах «Ступеньки», «В Перловке», «В больнице», «Предсмертное желание», «Исповедь», «Последняя заутреня» речь идет о протоиерее Александре Ветелеве (1892–1976), профессоре Московской Духовной Академии, докторе богословия, авторе академических курсов по гомилетике и пастырскому богословию, который также был духовным наставником Лидии Сергеевны. Служил в московских храмах: Успенском в Новодевичьем монастыре, Пимена Великого в Новых Воротниках, Покровском на Лыщиковой горе, Знаменском у Рижского вокзала. Похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.

Лидия Сергеевна усматривала черты Промысла Божия в происходящем. В кругу друзей и знакомых знали, что она собирала и записывала случаи из жизни, которые называла «Непридуманные рассказы о том, как Бог помогает людям». Начало этим записям положил своим благословением митрополит Вениамин (Фед-ченков). Лидия Сергеевна перепечатывала их на машинке и переплетала в книжечки форматом в половину листа писчей бумаги. «В этих рассказах, – говорила она, – ни одного придуманного. Почти все они написаны либо со слов тех, с кем это случилось, либо это было со мной».

Один из рассказов называется «Тетушкин помянник» – это личный помянник Лидии Сергеевны. Каждое воскресенье и праздник, все родительские субботы она подавала на литургию по нескольку записок, и хотя бы раз в год каждое имя попадало на проскомидию.

Это в своем роде уникальный исторический документ, своеобразная хроника времени, переданная через судьбы людей. Помянник представлял собой общую тетрадь, дополненную несколькими тонкими тетрадками, всего 186 листов: как профессиональный библиограф, Лидия Сергеевна нумеровала свою рукопись не постранично, а полистно. Количество имен, поминавшихся ею, превышает три тысячи.

Структура помянника проста: слева имена, дополненные фамилиями, если они известны; справа дата смерти, если известна, иногда с указанием ее обстоятельств или приичин: «скончался от голода», «убит снарядом в 1942 году», «расстрелян». Все записи сделаны крупными печатными буквами с сокращением многих слов для экономии места.

Среди тех, кого поминала Лидия Сергеевна множество лиц духовного звания, лично знакомых, известных по рассказам друзей, сослуживцы и соседи, а также имена философов, художников, композиторов, русских писателей XIX–XX вв.

Лидии Сергеевне Запариной был дан дар слова. Она писала свои рассказы чистым и ясным слогом, они не нуждались ни в какой редакторской обработке. Это – высокая литература. И в то же время в них нет никакого вымысла. Как она говорила, «жизнь – самая большая выдумщица… Самое интересное в мире – Господь Бог, Церковь. А потом – люди. Я на людей жадная… Еще я люблю природу. Бог-люди-природа-книга».

Скончалась Лидия Сергеевна 21 января 1996 года. На ее отпевание в храм святителя Митрофана Воронежского собралось множество друзей, среди них близкий ей человек – игумения Новодевичьего монастыря Серафима, внучка священномученика митрополита Серафима (Чичагова). Три священника, Димитрий Смирнов, Геннадий Нефедов и Михаил Осколков, окормлявшие ее в последние годы жизни, возносили об усопшей молитвы к Богу.

Погребена на Ваганьковском кладбище г. Москвы.

Встреча на тихой улице

На тихой пустынной улице к урне для мусора быстро подошла пожилая, хорошо одетая женщина и, открыв хозяйственную сумку, начала дрожащей рукой выхватывать из нее аккуратно завернутые в бумагу свертки, целлофановые мешочки с фруктами, запечатанные письма с надписанными адресами и все это яростно бросать в урну.

При этом она плакала и даже стонала, как от сильной боли.

Выбросив все, она захлопнула сумку и широко размахнулась, чтобы бросить туда же, но кто-то удержал ее руку.

Женщина удивленно повернула голову – перед ней стоял высокий старый мужчина с небольшой седой бородкой, в меховой ушанке и потертом пальто.

– Что с вами? – участливо спросил он.

– Я, я не могу больше так жить! – всхлипывая, ответила женщина. – Я стараюсь делать людям добро, а в ответ получаю одни обиды и укоризны. За что?!

– Вас кто-то сильно и незаслуженно оскорбил?

– Да! И не один человек, а несколько. И теперь я буду отвечать им тем же. Око за око!

Старик слушал и, нагнувшись, укладывал обратно в сумку выброшенные пакеты и письма.

– Мой муж умер, сын – в Арктике, средства у меня есть, и я многим помогаю. Обычно я одну неделю выполняю поручения своих опекаемых: покупаю лекарства, продукты, нужные вещи, кому что требуется, и складываю в эту сумку, а следующую неделю разношу все тем, кто дал мне поручение, и набираю новые. Кое-кому еще помогаю по хозяйству.

– Это замечательно, – сказал старик, отряхивая грязь с пачки писем. – А это вы, верно, именинницам поздравления писали, ведь скоро Татьянин день?

– Да, но больше этого делать не буду и ни к кому не пойду, и сумку выбросила. Можете ее себе взять.

– Но что же все-таки случилось?

– Не думайте, что мой отказ от помощи людям – стихийное действие, нет. Оно подготовлялось годами. Откладывалась горечь от полученных за любовь обид, и последние из них были, быть может, не самыми горькими, но они переполнили чашу моего терпения, и… получился как бы взрыв.

Оба замолчали. Потом старик сказал:

– Меня зовут Алексей Степанович, а вас?

– Юлия Николаевна.

– Так вот, Юлия Николаевна, погода сегодня отличная, солнышко ласковое, давайте пройдемся с вами по этой тихой улице и побеседуем.

И они пошли… Юлия Николаевна, вздрагивая и зябко кутаясь в меховую шубку, а Алексей Степанович – с ее сумкой в руке.

Пройдя немного, он сказал:

– Разговор у нас с вами возник откровенный, и потому я позволю себе задать вопрос: вы в Бога веруете?

– Да верю, что Бог есть, и Божия Матерь, и святые, но временами мне начинает казаться, что им до людей нет никакого дела.

– Почему же это вам так думается?

– Было бы Им до нас дело, так не было бы на свете ни войн, ни рабов, ни тюрем, ни бездушных христиан, которые ходят в церковь, соблюдают все посты, кувыркаются в тысячах поклонов, а в жизни еще хуже нас, грешных, на которых они смотрят с презрением, – одним духом выпалила Юлия Николаевна и вздрагивающей рукой расстегнула ворот шубки.

Алексей Степанович остановился, внимательно посмотрел на клокочущую гневом Юлию Николаевну, тихонько взял ее под руку и, осторожно ступая, видимо, больными ногами, спросил:

– Вы знаете, что Господом дана человеку свободная воля делать все, что он хочет?

Юлия Николаевна неопределенно кивнула головой.

– Дав людям свободную волю, Господь дал им и заповеди, то есть, указание, как этой волей надо управлять.

Кто был основоположником войн? Каин. Господь не учил его убивать, тот сделал это сам, значит, зло пришло в мир с человеком.

А в дальнейшем, кто начал угнетать человека? Другой человек, только более жестокий и сильный, и это он создал тюрьмы для тех, кто не захотел ему подчиняться.

А болезни, кто их породил, как не сами же люди путем гибельных пороков? Эх, нет у меня образования, чтобы все по-научному доказать вам!

– А кто вы по профессии? – с интересом спросила Юлия Николаевна.

– Дьякон, старый заштатный дьякон, успевший пройти только пять классов духовного училища, потому что грянула революция и училище в момент закрыли.

– А почему вы не учились дальше?

– Дальше надо было мать и старого деда кормить, потому что я один кормилец в семье остался.

– Ну, а когда ваши родные умерли, вы же могли пополнить свое образование.

– Мог, но женился, и захотел Богу служить, и пошел в дьяконы, так как голос имел исключительный, но потому что придерживался в жизни тех взглядов, которые казались правильными мне, а не существующему строю, то для вправления мозгов попал в лагерь. А дома оставил жену с двумя ребятами.

Вернувшись, прожил с семьей только четыре года и снова для вразумления на строительство Беломорского канала попал. Дома бедность была такая, что ни обуться, ни одеться не во что. Жену все уговаривали: брось ты своего дьякона, он тебя только, знай, ребятишками награждает, а сам из лагерей не вылазит. Но жена все вытерпела и меня не бросила.

– Она вас крепко любила, – вздохнула Юлия Николаевна.

– Когда я с Беломорканала пришел, то решили мы в другое село перебраться, там мне работу обещали, а ехать не на чем, коня без меня продали и деньги проели. И никто такому каторжному, как я, свою животину доверить не хотел. Хорошо, что еще телега сохранилась и сам я был тогда здоровый. Вот посадил я на нее жену с грудным ребенком на руках, а она села, ноги раздвинула и между ними четверых ребятишек разместила, чтобы своим телом греть, потому что полуголые они, а на дворе – осень. Скарб, какой был, я тоже на телегу уложил, да сам вместо коня впрягся и… поехали, – переходя на хриплый шепот, закончил Алексей Степанович.

Юлия Николаевна закусила губу и опустила голову.

– Потом еще раз в лагере был, пять лет, как вернулся. Теперь утром проснусь и первым долгом, еще глаза не открыл, а рукой женину голову на подушке ищу, чтобы увериться, что не во сне я дома, а наяву.

– Разве можно после этого верить в то, что Бог добрый?! – крикнула Юлия Николаевна и остановилась.

Алексей Степанович опустил голову, потом поднял на нее затуманенные слезами глаза и сильным голосом сказал:

– Добр и милосерден. Глубокие раны попустил мне Господь, а все перевязал руками слуг Своих, христиан, о которых вы так плохо отзываетесь.

А чему только Он меня и мою семью ни научил, а сколько мы все, семеро, от Него чудес видели! Жизнь – это не школа, а целая академия, и Учитель в ней – Сам Господь, Который хочет, чтобы все мы спаслись. Человек же как овчинный тулуп, его если не трясти – моль заведется. А христиане есть всякие, есть такие, что только по названию христиане, а в душе хуже хужего. Давайте не судить их, Господь им Судия, лучше об них хоть про себя перекреститься и попросить: вразуми их, Боже наш.

Знаете ли, что, пока мы живы, Господь для нас – милосердный Отец, а умрем – и Он же станет грозным Судией.

Господи, прости и спаси нас!

Не надо вам, Юлия Николаевна, со своими родными и друзьями судиться. Виноваты они – простите, а еще лучше – чем их вины считать, вспомните, в чем сами перед ними виноваты.

Простите и меня, Христа ради, что я не в свое дело полез и, не имея права учить, взялся вас вразумлять, но уж такая у нас с вами сердечная встреча произошла и я вас от души полюбил, ведь распрекрасный вы человек!

Юлия Николаевна стояла смущенная, с красными от слез глазами и распухшим носом и беспомощно смотрела на Алексея Степановича.

– И спасибо вам, что вы терпеливо слушали старого зека. А теперь возьмите вашу сумку и идите творить то доброе, что творили до этого дня, и еще больше творите, потому что милосердие беспредельно.

А я побреду домой, а то мать дьяконица уже давно, верно, ждет меня и беспокоится – не попал ли еще в какую историю ее непутевый дьякон.

Юлия Николаевна улыбнулась, взяла сумку, крепко пожала протянутую ей руку, на которой не хватало двух пальцев, и пошла к автобусной остановке.

Непонятая молитва

Мой отец с большим предубеждением относился к отцу Иоанну Кронштадтскому. Его чудеса и необыкновенную популярность объяснял гипнозом, темнотой окружающих его людей, кликушеством и т. п.

Жили мы в Москве, отец занимался адвокатурой. Мне в то время минуло четыре года, я был единственным сыном, и в честь отца назван Сергеем. Любили меня родители безумно.

По делам своих клиентов отец часто ездил в Петербург. Так и теперь он поехал туда на два дня и по обыкновению остановился у своего брата Константина. Брата и невестку он застал в волнении: заболела их младшая дочь Леночка. Болела она тяжело, и, хотя ей стало лучше, они пригласили отца Иоанна отслужить молебен и с часу на час ожидали его приезда.

Отец посмеялся над ними и уехал в суд, где разбиралось дело его клиента.

Вернувшись в четыре часа обратно, он увидел у братниного дома парные сани и огромную толпу людей. Поняв, что приехал отец Иоанн, он с трудом пробился к входной двери и, войдя в дом, прошел в зал, где батюшка уже отслужил молебен. Отец стал в сторону и с любопытством начал наблюдать за знаменитым священником. Его очень удивило, что отец Иоанн, бегло прочитав положенное перед ним поминание с именем болящей Елены, стал на колени и с большой горячностью начал молиться о каком-то неизвестном тяжко болящем младенце Сергии. Молился он о нем долго, потом благословил всех и уехал.

– Он просто ненормальный! – возмущался мой отец после отъезда батюшки. Его пригласили молиться о Елене, а он весь молебен вымаливал какого-то неизвестного Сергея.

– Но Леночка уже почти здорова, робко возражала невестка, желая защитить уважаемого всей семьей священника.

Ночью отец уехал в Москву.

Войдя на другой день в свою квартиру, он был поражен царившим в ней беспорядком, а, увидев измученное лицо моей матери, испугался:

– Что у вас здесь случилось?

– Дорогой мой, твой поезд не успел, верно, отойти еще от Москвы, как заболел Сережа. Начался жар, конвульсии, рвота. Я пригласила Петра Петровича, но он не мог понять, что происходит с Сережей, и попросил созвать консилиум. Первым долгом я хотела телеграфировать тебе, но не могла найти адреса Кости. Три врача не отходили от него всю ночь и, наконец, признали его положение безнадежным. Что я пережила! Никто не спал, так как ему становилось все хуже, я была как в столбняке.

И вдруг вчера, после четырех часов дня, он начал дышать ровнее, жар понизился, и он уснул. Потом стало еще лучше. Врачи ничего не могут понять, а я – тем более. Сейчас у Сережи только слабость, но он уже кушает и сейчас в кроватке играет со своим мишкой.

Слушая, отец все ниже и ниже опускал голову. Вот за какого тяжко болящего младенца Сергия так горячо молился вчера отец Иоанн Кронштадтский.

Рассказы матери Арсении

Нас у отца с матерью было двое: я и сестра Настенька. С сестрой мы очень дружили, но характерами были разные: она на кавалеров заглядывалась и рано замуж вышла, а я о монастыре мечтала и все старалась черным платочком покрыться. Особенно хотелось мне попасть в Иоанновский монастырь: он был под покровительством отца Иоанна Кронштадтского, и сам батюшка там часто бывал запросто, а я его с детских лет почитала и любила. Он у нас и в доме бывал, хотя люди мы были самые что ни есть простые – отец курьером при банке служил. И предсказание он отцу очень интересное сделал, но об этом потом расскажу.

Так вот, мечта моя сбылась: приняли меня в Иоанновский монастырь. Находился он в Петербурге на самом краю города, на берегу небольшой речки Карповки, и был он очень красивый и благоустроенный, его строило купечество в знак своей любви к отцу Иоанну и денег на него не пожалело. А когда землю монастырскую отводили, то игумения попросила дорогого батюшку, чтобы разом дали земли и под сестринское кладбище, но батюшка грустно так головой покачал и сказал:

– Не потребуется оно вам.

Игумения очень удивилась, но спрашивать не посмела, а ведь так оно и вышло: ни одна сестра не успела в монастыре умереть, все по белу свету разбрелись…

Монастырь наш был городской, богатый, и послушания у нас были, конечно, не такие, как в сельских обителях.

Пришла я в монастырь молоденькая, здоровая. Ну, проверили, к чему я имею способности, чтобы знать, на какое послушание меня ставить. Я рисовала неплохо и петь могла. Определили меня в рисовальный класс и на клирос петь первым голосом поставили. И такая на меня тягота от этого пения нашла, что сказать не могу, а петь приходилось много.

Вот как-то приехал к нам дорогой батюшка. Окружили мы его по обычаю, а он так ласково с нами беседует. Увидел меня, спрашивает:

– Как, Варюша, живешь? Не скучаешь? А я не утерпела да и говорю:

– Хорошо, не скучаю, а вот на клиросе до смерти петь не люблю.

Отец Иоанн пристально так на меня посмотрел и сказал:

– В монастыре надо трудиться и без ропота нести послушание. А пение ты полюбишь, еще октавой петь начнешь.

– Что вы, – говорю, – какая там октава, у меня же первый голос.

А он только усмехнулся, и все.

Идет время. Пою я на клиросе, мучаюсь, но пою.

Осенью ушел от нас старый регент, а на его место нового назначили. Был он знаменитый на весь Петербург, а к нам пришел по любви к дорогому батюшке. Прослушал он всех клирошанок, по отдельности каждую, и говорит мне:

– Почему вас заставили первым голосом петь, у вас ведь бас.

И с этими словами задал он мне тон, я запела, да так легко и свободно, что от радости рассмеялась. И начала я в басах петь, а потом у меня октава открылась. Регент мой голос очень ценил, а я петь стала с большой охотой и только дорогого батюшку вспоминала, как он мою октаву провидел.

А то был еще со мной такой случай. Появилась у меня на шее опухоль. Сначала небольшая, а потом стала увеличиваться, уж мне голову опускать трудно стало и чувствовать я себя начала плохо.

Показала опухоль матушке игумении, она забеспокоилась и сказала, что поведет меня к доктору.

Но тут, не прошло и двух дней, как вечером приезжает в монастырь отец Иоанн. Мы его торжественно встретили и сразу пошли молебен петь: так уж было заведено, что батюшка по приезде первым долгом молебен служил.

Иду это я с клирошанками в церковь, а игумения меня останавливает, подводит к отцу Иоанну и говорит:

– Дорогой батюшка, помолитесь о Варваре, она ведь у нас заболела, – и с этими словами подняла мой апостольник и показывает ему опухоль.

Батюшка внимательно посмотрел, потом рукой по ней провел и говорит:

– Ничего, Бог даст, пройдет. Иди, Варю-ша, пой! Пропели мы молебен, потом батюшка с нами долго беседовал, затем меня позвали в трапезной помогать, и к себе в келию я вернулась позже обыкновенного. Стою раздеваюсь, апостольник сняла и по привычке опухоль свою разгладить хочу, тронула рукой, – ан ее нет. Я – к зеркалу: гладкая шея. Глазам своим не верю, ведь с кулак была! Едва утра дождалась – и скорей к игумении. Посмотрела она на мою шею, перекрестилась и только сказала:

– Благодари дорогого батюшку.

* * *

У нас в Иоанновском монастыре было такое правило: в определенные дни и часы недели нас могли навещать наши родные и знакомые.

Вот как-то к одной из сестер пришла в приемный день ее знакомая молодая девушка. Сидит с ней, беседует, но по всему видно, что она не в себе: бледная, расстроенная и отвечает невпопад, будто ее какая-то тяжелая мысль мучает. Дивимся мы на нее, но расспросить ничего не успели, так как узнали, что дорогой батюшка приехал. Обрадовались мы страшно и все скорей на лестницу побежали бесценного гостя встречать. И девушка эта вместе с нами вышла.

А батюшка поднимается по лестнице такой озабоченный, но со всеми ласково здоровается, а когда поравнялся с этой девушкой, то остановился и так громко ей сказал:

– Из-за тебя ведь приехал, а уж торопился как!

Мы, конечно, ничего из этих слов не поняли, а девушка, видим, смутилась и даже испугалась как бы. А он продолжает ей говорить:

– Сейчас молебен служить будем, а потом я с тобой поговорю. Никуда уходить не смей, слышишь?! – уже грозно ей под конец сказал и пошел облачаться.

Отпели мы молебен, помолились, и девушка с нами. Потом батюшка вышел, взял ее за руку и говорит:

– Ты, безумная, что это задумала, а? Ну-ка иди сюда!

Отошли они в сторону и долго он ей что-то говорил, а девушка страшно плакала. Потом батюшка повеселел, благословил ее и, слышим, говорит:

– Ну, успокоилась?

А она благодарит его, руки целует и в ноги ему поклонилась. Попрощался отец Иоанн со всеми и сказал:

– Больше у меня здесь дел сегодня нет.

И уехал. Ну, а мы, конечно, девушку давай расспрашивать, о чем с ней дорогой батюшка говорил.

И она нам рассказала, что был у нее жених и уже свадьбу назначили, но он увлекся другой, а ее бросил. Горевала она ужасно и решила себя жизни лишить, под поезд броситься. Долго не могла с силами собраться, чтобы это сделать, а вот в этот день, как к нам прийти, твердо решила с собой покончить. Но очень ей было тяжко, и она напоследок зашла к нам в монастырь с тем, чтобы от нас уже прямо на вокзал ехать. А дорогой батюшка почувствовал ее горе, приехал и принялся бранить, что она на такой шаг решилась. Когда она пообещала ему не делать задуманного, он ей сказал: «Ты скоро замуж выйдешь за хорошего человека, и детки у вас будут».

Веселая она от нас ушла, радостная. А потом скоро после этого замуж вышла, и хорошо жила со своим мужем, и дети у них были.