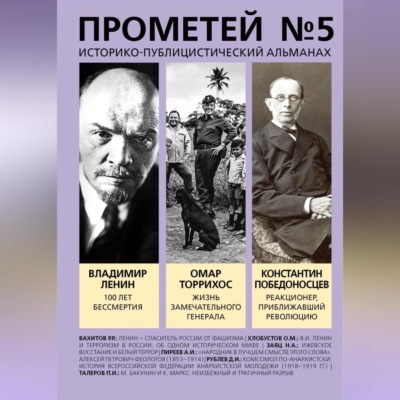

Loe raamatut: «Прометей № 5. Смерть Ленина», lehekülg 6

– Наши дети, – сказал Зузенко, когда мы вышли из Колонного зала, – будут завидовать нам. Если не вырастут круглыми дураками. Мы влезли в самую середину истории. Понимаете?

Я это прекрасно понимал, как все, кто жил в то тревожное и молниеносное время. Ни одно поколение не испытало того, что испытали мы. Ни такого подъема, ни таких надежд, ни такой жути, разочарований и побед. Зеленых от голода и почернелых от боев победителей вела только непреклонная вера в торжество грядущего дня»22.

Поэт Андрей Белый не мог не усмотреть в происходящем высокого символизма, а еще – катастрофически скорое, стремительное наступление «великого будущего», – возможно, целого периода мировой истории, а, возможно, даже новой цивилизации, шифры которой еще только предстояло «вычитать» и разгадать современникам. В частной переписке поэт-символист отмечал: «Мы не учитываем грандиозности того, что происходит в мире. Москва представляла собой в дни похорон невиданное зрелище… А жест остановки движения по всей России, а ревы гудков по всей России? Лица, бывшие у гроба Ленина, возвращались потрясенные; все было так устроено, чтобы вызывать впечатления физического бессмертия; с людьми делалась истерика у гроба… А обелиск, внутри которого можно будет еще долго видеть лицо Ленина, – разве это не напоминает все о каком-то новом культе; не вступаем ли мы в какой-то новый период, подобный периоду египетскому…»

«Я когда-то… – продолжал А.Белый – жил с чувством, что ”великое будущее” приближается, жил с чувством, что ”серенькие, понятные будни” – кругом; будущее казалось ”непонятным, великим”; и это будущее пришло; и оно не обмануло; оно, может быть, иному будет казаться и мрачным, но оно – ”велико”…»

Между тем неумолимо приближался день похорон. О процедуре погребального шествия с точностью до минуты общественность информировали советские газеты. «Завтра в 4 часа дня весь мир хоронит великого вождя всех трудящихся. На 5 минут все замрет». – Информировала трудящихся столицы в своем субботнем, дневном выпуске от 26 января «Вечерняя Москва»23. В экстренном выпуске «Вечерки», вышедшем ранним утром того же дня, под общим заглавием «Погребение Председателя Совета Народных Комиссаров Союза ССР и РСФСР Владимира Ильича УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) состоится в воскресенье 27‑го января в 16 (4 ч. дня) часов», размещались материалы, которые в деталях, практически поминутно, расписывали проведение погребальной процедуры24.

В заметке «Где будет похоронен великий борец и страдалец» «Бурят-Монгольская Правда» за 26 января сообщала: «Ленин будет похоронен на Красной Площади, между каменной трибуной и статуей рабочего»25.

Траурная процессия трудящихся Москвы в день погребения Ленина на Красной площади. 27 января 1924 г.

«Сегодня русский и международный пролетариат опускает в могилу тело Владимира Ильича Ленина», информировала читателей утром 27 января «Советская Сибирь». Примечательно, что «передовой» материал «СЕГОДНЯ ХОРОНИМ ЛЕНИНА» соседствовал на первой полосе издания с расшифровкой радиообращения председателя Коминтерна Г.Е. Зиновьева «Кончина Ленина и задачи ленинцев»26. С аналогичным, только куда более крупным заглавием, чем у «Советской Сибири», ранним утром 27 января вышла и партийная «Правда»27. Над заглавием, во всю ширину газетной полосы размещался графический рисунок классика советского плаката Дмитрия Моора, изображавший десятки тысяч человеческих рук, несущие «на спинах рыданий и маршей» ленинский саркофаг.

В 12 часов ночи допуск в Колонный зал был прекращен. У гроба Ленина происходят последние смены участников почетного караула. Поочередно меняя друг друга через каждые десять минут, в него заступали: Зиновьев, Сталин, Калинин, Каменев, Бухарин, Рыков, Молотов, Томский, Дзержинский, Чичерин, Петровский и Сокольников, Куйбышев, Орджоникидзе, Пятаков, Енукидзе. Причем каждые из четырех представителей партийно-государственных органов неизменно дополнялись четырьмя представителями от рабочих делегаций. В 8 часов 50 минут место в последнем карауле заняли Красин, Андреев, Мочутовский, Браун, Чубарь, Самойлов, Кржижановский, Кожевников. Зал заполнился представителями ЦК РКП (б), Исполкома Коминтерна, ЦИКов и Совнаркомов СССР и РСФСР, различных делегаций. В 8.55 исполняется революционный марш «Вы жертвою пали», а следом – «еще более гордо, чем всегда… торжественно, как клятва навеки»28 – государственный гимн «Интернационал». В 9 часов 20 минут гроб выносят из Дома Союзов. Над гробом, сообщает «Вечерняя Москва», три наклонённых знамени: ЦК РКП, Коминтерна и Общества бывших политкаторжан. Миновав площади Свердлова и Революции, торжественно-скорбная процессия вступила на Красную площадь.

В 9 часов 45 минут красный гроб был установлен на специальном временном постаменте-помосте прямо напротив «покрытого многочисленными венками большого склепа». Начались выступления ораторов, сменившиеся затем многочасовым (в две колонны по восемь человек в ряду) шествием мимо гроба Ленина на траурном постаменте. К моменту начала процессии температура в Москве опустилась ниже тридцати пяти градусов. Каждые несколько минут на возвышении у гроба меняется почетный караул. В 3.55 Сталин, Зиновьев, Каменев, Дзержинский, Молотов, Бухарин, Томский, Рудзутак «поднимают с возвышения горб и несут его к склепу». В 4 часа «вниз по деревянным лестницам склепа сносят гроб. Он устанавливается на покрытом красной материей возвышении». В 4 часа 3 минуты «перед склепом, на площади, сплошь заполненной людским потоком, все, как один человек, поют траурный марш». Последний сменяется «бодрыми звуками мощного ”Интернационала”». После этого участники колонн, еще не успевшие пройти мимо гроба до его погребения в мавзолее, вновь начинают движение мимо невысокого монументального куба, воздвигнутого в самом сердце площади. По сообщениям прессы, последние ряды колонны, замыкавшие траурное народное шествие, прошли по площади в седьмом часу вечера.

Всего, по разным данным, за время прощания с основателем первого социалистического государства на планете, мимо его гроба в Доме Союзов прошли от 900 тысяч до 1 миллиона человек29. Почетный караул несли до 9.300 тысяч. За все это время на гроб вождя возложили до тысячи венков, а мимо гроба по Красной площади пронесли до 10 тысяч знамен30. Аналогичные масштабные мероприятия прошли по всему Советскому Союзу. При этом многие траурные делегации продолжали пребывать в Москву в надежде успеть посетить временный склеп с установленным в нем гробом Ленина.

Подводя итоги пятидневному прощанию с прахом вождя, главный редактор газеты «Известия ВЦИК», публицист и историк Юрий Стеклов писал: «В воскресенье 27 января Красная Москва хоронила Ленина… Русский народ хоронил своего величайшего вождя. Именно народ… весь народ, кроме, быть может, ничтожных отщепенческих единиц, ощутил смерть Ленина как величайшую национальную потерю». «Такой колоссальной демонстрации, – отмечал Ю. Стеклов, – Москва еще не видала».

И еще небезынтересное замечание редактора «Известий» – между прочим, ветерана российского революционного движения. «До смерти Ильича, – особо подчеркивал Стеклов, – мы и сами не представляли себе, насколько он популярен в широчайших массах, насколько популярно его дело, какие глубокие корни пустила социальная революция во всех группах населения Советского Союза. Мы сами этого не знали, а еще меньше это знали наши враги. Но теперь и сами ожесточенные противники должны признать, что дело Октябрьской революции есть дело всего русского народа, что советская власть неискоренима, и что никому не удастся вырвать ее из сердца миллионов и миллионов трудящихся. Ленин и за гробом продолжает служить делу социальной революции»31.

Но вот что важно отметить. Одно дело, когда подобное писали люди, разделявшие идейно-политические установки усопшего или тем более при жизни бывшее его сподвижниками, но дело другое, когда схожие мысли высказывали его идейные, порой даже непримиримые оппоненты.

Прекрасно отдавая себе отчет, что прощание с В.И. Лениным стало важнейшим явлением общественной жизни страны, по факту – свидетельством глубочайшей легитимации утвердившегося в России политического строя и массовой с ним солидарности, «выраженной миллионами людей, стоявших с непокрытыми головами 27 января»32, свое отношение к покойному вынуждены были обозначить и церковные иерархи.

Так, уже 25 января в ряде центральных советских газет («Правда», «Известия ВЦИК», «Вечерняя Москва») были опубликованы слова соболезнования «правительству Союза Советских Республик по поводу тяжкой утраты, понесенной им в лице неожиданно скончавшегося Председателя Совета Народных Комиссаров В.И. Ульянова (Ленина)» за подписью Патриарха Тихона (Василия Беллавина). Как сообщалось, копии указанного письма в редакции советских изданий Тихон собственноручно разослал накануне.

Одновременно с опубликованным письмом, корреспондент «Вечерней Москвы», взял краткий комментарий у бывшего Патриарха как по вопросу его личного отношения к покойному, так и по вопросу участившихся (судя по всему, массовых) случаев поминовения Председателя рабоче-крестьянского правительства посредством РПЦ. «В беседе с представителем печати, – сообщала читателям «Вечерняя Москва», – бывший патриарх Тихон заявил: В.И. Ленин не был отлучен от православной церкви, поэтому всякий верующий имеет право и возможность его поминать. Хотя, сказал Тихон, мы идейно и расходились с Лениным, но я имею сведения о нем, как о человеке добрейшей, поистине христианской души». Относительно участия официального церковного духовенства в церемонии погребения Председателя Совнаркома республики, Тихон вполне резонно отметил, что «считал бы оскорблением памяти Ленина (а отнюдь не наоборот! – С.Р.), его близких и семьи, если бы православное духовенство участвовало в похоронах, ибо Ленин никогда не выражал желания, чтобы православное духовенство провожало его тело»33.

Важно подчеркнуть, что во всех без исключения газетных публикациях тех дней Тихон неизменно именуется «бывшим Патриархом»: к тому моменту он был отлучен от высшей церковной власти представителями «обновленцев» – целого движения в рамках официального российского православия, которому на короткий период удалось взять верх в РПЦ и даже получить официальное над ней руководство. Новые церковные иерархи также сочили своим долгом выразить соболезнования Советской власти по случаю кончины ее признанного организатора и вождя. Соответствующее обращение «В Центральный Исполнительный Комитет СССР Председателю М.И. Калинину» было опубликовано советскими и партийными СМИ одновременно с письмом Тихона. (Примечательно, что оба указанных заявления публиковались под общим газетным заголовком «В церковных кругах», чем подчеркивалась «равноудаленность» от Советского государства обеих противостоявших друг другу групп внутри РПЦ).

В указанном обращении председатель «Священного Синода российской православной церкви» в 1923–1925 гг. митрополит Евдоким (в миру Василий Мещерский) выразил «искреннейшее сожаление по случаю смерти великого освободителя нашего народа из царства великого насилия и гнета на пути полной свободы и самоустроения», «великого борца и страдальца за свободу угнетенных, за идеи всеобщего подлинного братства». Одновременно с этим, словно перекликаясь с обнародованным в «Вечерней Москве» комментарием Тихона, глава Священного Синода провозглашал: «Вечная память и вечный покой твоей многострадальной, доброй и христианской душе…»

«Мы знаем, – заявил от имени Священного Синода Евдоким, – что его (В.И. Ленина. – С.Р.) крепко любил народ. Пусть могила эта родит еще миллионы новых Лениных и соединит всех в единую великую братскую, никем неодолимую семью». И далее: «Грядущие века да не загладят в памяти народной дорогу к его могиле, колыбели свободы всего человечества. Великие покойники часто в течение веков говорят уму и сердцу оставшихся больше живых. Да будет же и эта отныне безмолвная могила неумолкаемой трибуной из рода в род для тех, кто желает себе счастья»34.

Приведенные выше заявления интересны сразу по нескольким причинам. Но прежде всего – своим содержанием. Само их существование – важный аргумент в деле противодействия попыткам т. н. «деленинизации» России, которую в качестве повестки дня то и дело пытаются навязать обществу, в том числе посредством реакционного духовенства РПЦ. На другое, пожалуй, даже решающее обстоятельство, справедливо обращает внимание общественности историк и публицист Александр Майсурян35.

На момент указанной публикации в «Известиях» (т. е. на 25 января 1924 года), отмечает он, Мавзолея на Красной площади еще даже не существовало: сотрудники мастерской Щусева приступили к сооружению первого, временного склепа-мавзолея ровно в этот день. Что же касается вопроса о постоянном монументальном сооружении над могилой вождя, то он переносился на более отдаленную во времени перспективу, когда для этого появятся более благоприятные погодные условия.

Если говорить о проектах будущей усыпальницы, то их в то время также еще не существовало – первое развернутое предложение Л.Б. Красина относительно ее устройства появилось в «Известиях» только 7 февраля 1924 года36. А, значит, ни о какой трибуне, как элементе данного сооружения, речи также пока не шло. (На официальном уровне идея общественной трибуны над ленинской усыпальницей также была впервые обнародована именно Л.Б. Красиным). При этом единственное, в чем сомнения не было в то время ни у кого – так это в том, что Мавзолей на Красной площади будет представлять собой «склеп, предназначенный для широкого общения с массами народа»37. Т. е. по факту станет «неумолкаемой трибуной» «для тех, кто желает себе счастья». Таким образом, до конца еще даже не оформленная идея гробницы-трибуны, не единожды возникавшая в траурные январские дни 1924 года, наиболее четко была обозначена именно иерархами РПЦ. И в этом нет ничего удивительного.

Уже современникам – таким, например, как поэт Владимир Маяковский или один из первых партийных биографов В.И. Ленина Емельян Ярославский, было очевидно, что Мавзолей – это не о смерти. И даже не о бессмертии прижизненного ленинского облика в траурном зале его всемирно известной усыпальницы. Мавзолей – это о бессмертии грандиозного социального проекта, «ради которого жил и умер Ленин»38, силой мысли и энергии которого он и был реализован сначала в России, а следом и далеко за ее пределами. Именно по этой причине любые попытки дегероизации Ленина путем его «перезахоронения» заранее обречены. Но как бы не покоился этот «великий борец и страдалец» – в прозрачном, стеклянном саркофаге или в закрытой от человеческих глаз мраморной гробнице39 – к его делу никогда «не зарастет народная тропа».

Замечательные биографии

Пиреев Артур Иванович,

кандидат исторических наук, начальник отдела публикации и использования документов Государственного архива Саратовской области

«Народник в лучшем смысле этого слова». Алексей Петрович Феологов (1853–1914)

Аннотация. В материале рассказывается о малоизвестном представителе революционного народничества в России второй половины XIX в. А.П. Феологове. Оставаясь в целом в рамках революционного направления политической мысли и практики, он сочетал революционную деятельность с теорией «малых дел». Феологов рассматривал культурно-просветительскую деятельность в качестве одного из средств радикального переустройства общества, что, как правило, не вписывалось в политический контекст самодержавной России.

Ключевые слова: А.П. Феологов, земство, сельские школы, судебная палата, революционно-демократическое движение, Государственная дума, Положение об усиленной охране, административная высылка.

Алексей Петрович Феологов принадлежал к революционно-народническому направлению, получившему широкое распространение в России в 70‑ е гг. XIX в. В революционном движении состоял с 1878 г. Участник «Земли и воли» в Саратовской губернии40. Известен был под псевдонимами Балашовец, Балашовец – гов, Петров, Алексей41. Феологов не был участником «хождения в народ» в традиционном его понимании (летучая и оседлая пропаганда). Родившийся в Саратовской губернии, он не был пришлым. К моменту «хождения» уже находился «в народе», накрепко связав свою судьбу с саратовским крестьянством, осев в Ивановке 2‑й Балашовского уезда, став для неё «своим».

Обращение к общественно-политической деятельности А.П. Феологова разрушает сложившийся образ революционера-народника как фанатика с бомбой, расширяет наше представление о народническом движении в целом, уточняет различные его оттенки.

Алексей Петрович Феологов.

Балашовский краеведческий музей. Фотография.

По воспоминаниям революционерки В.И. Дмитриевой, познакомившейся с Феологовым в Балашовском уезде в 70‑е гг., он был человек «несомненно даровитый, с большой инициативой и природным даром красноречия, с практическим складом ума и сильною волей»42. Как представитель народнического движения он был «крайне оригинальной личностью»43. Основная масса народников сеяли революционные идеи в надежде поднять крестьянство на борьбу с самодержавием и ожидали скорых результатов. Феологов рассказывал: «Приезжали тогда, в 70‑х годах, разные люди, приносили свет истины. Я был местным человеком, приспосабливал их, кого писарем, кого учителем, но только не сиделось им…не терпелось им, чтобы увидеть плод»44. Хорошо знавшие Феологова отмечали, что он был человеком мирным и законником, пытавшимся переустроить жизнь на селе здесь и сейчас, не возлагая надежды исключительно на революцию. Феологов вел в течении трех десятков лет спор с теми, кто полагал, что только массовое революционное выступление способно изменить жизнь к лучшему. На скептический вопрос в свой адрес «Что может сделать в деревне интеллигентный человек?», отвечал «Все может сделать. Один человек может целое село переделать»45. И своей культурно-просветительной деятельностью он продемонстрировал это на примере с. Ивановки 2‑й. «Про Ивановку рассказывали различные чудесные вещи. Там все подростки грамотные, а старики не пьют водки. Мужья не дерутся с женами, а родители не бьют детей»46.

В то же время он видел, что власть была несправедлива и глуха к народным чаяниям, вызывая все нарастающее общественное недовольство и ненависть. В будущем предвидел великую «драку», в которой не мог не быть с народом: «Драться будем сперва все и во всю, потом видно будет… Еще жечь будут…», так как «слишком много нечисти развелось кругом. Не ошпарить ее без хорошего кипятку»47. При этом пытался сдерживать друзей и учеников временам выкрикивая свое – «полегче, милые!». Идеи просвещения, справедливости, внедрявшиеся им в повседневную ткань сельской жизни, в тех социально-политических условиях входили в противоречия с окружающей действительностью, способствовали революционизированию крестьянского населения. «Драка» надвигалась неизбежно и положение его в гуще предстоящей борьбы становилось трагическим. Писатель-народник В.Г. Тан (Богораз) писал: «Жизнь шла вперед, куда-то в багровый туман, к зареву бурного рассвета. И Алексей Петров следовал за нею, вооружаясь на ходу школами, лекциями и другими культурными средствами, стараясь не отставать…»48.

Феологов не входил в число лидеров народнического движения российского масштаба. Он представлял собой тип провинциального народника второго эшелона. Этим объясняется скудная информация о нем. Специально изучением его жизнедеятельности не занимались: для историков и советских, и постсоветских он был недостаточной крупной фигурой.

Между тем он был довольно широко известен в Саратове и губернии. Деятельность Феологова отмечалось в местной губернской периодической печати («Саратовском листке», «Саратовском дневнике», «Саратовском вестнике»). Некоторые писатели публиковали статьи и художественные произведения о Феологове. Образ его легко узнается в рассказах прозаика, драматурга И.А. Салова49, в рассказе «Доброволец» упомянутой выше В.И. Дмитриевой50. Путешествовавший по Саратовской губернии в 1905 г. В.Г. Тан в целом ряде статей в «Русских ведомостях», а впоследствии изданных отдельно под названием «Новое крестьянство», рассказал о своем знакомстве с Феологовым, доведя повествование до 1905 г.51 О знакомстве с Феологовым рассказывает в своих воспоминаниях Дмитриева52. Отдельная статья о нем помещена в биобиблиографическом словаре деятелей революционного движения в России, изданном в 1932 г.53 Но в ней даны самые общие сведения, при этом неправильно указана дата смерти Феологова54. К жизнедеятельности земляка обращались современные балашовские краеведы55. Общественно-политическая деятельность Феологова отображена в ряде опубликованных документов56. Очень фрагментарно о нем говорится в «Очерках истории Саратовского Поволжья. (1855–1894 гг.)»57, в некоторых научных работах и пособиях58. Сведения о Феологове, почерпнутые главным образом из воспоминаний Дмитриевой (уложенные ею на трех страничках), воспроизводятся из работы в работу. При этом повествование свое Дмитриева довела до 1907 г., кода, как она пишет, «незадолго до смерти мы встречались с ним в кулуарах II Государственной Думы»59, чем породила миф о депутатстве Феологова и о его смерти в 1907 г.

А.П. Феологов не чужд был литературной деятельности. Публиковался в местных газетах и в некоторых журналах – «Русское Богатство», «Бодрое слово», помещая статьи за подписями «Алексей Петров», «Скромный наблюдатель»60. Оставил несколько сочинений61.

Александр Петрович родился 1 июня 1853 г в с. Варыпаевке Аткарского уезда Саратовской губернии, в семье дьякона Петра Алексеевича62; потомственный почетный гражданин. Из-за сложностей в семье в возрасте 7–8 лет ушел из дома к сестре, проживавшей в 25 верстах от Варыпаевки. В 9 лет поступил в духовное училище, но был исключен из 4 класса за «неправильный образ мыслей». В 15 лет стал народным учителем в волостной школе. Затем волостным писарем в Даниловской волости Аткарского уезда, некоторое время был сельским писарем в одной из колоний того же уезда63.

В 1876 г. Феологов прибыл в Балашовский уезд и поступил в волостные писари Ивановской 2‑й волости. Приписался к Ивановскому обществу, получил от него приговор на земельный надел, «сел на землю». По воспоминаниям Дмитриевой: «Пахал, сеял, косил, все как следует по мужичьему обычаю»64. Был выбран затем в уполномоченные на волостной сход и в судьи волостного суда. Являлся ходатаем по крестьянским делам. Феологов усвоил себе крестьянский язык, с его пословицами и поговорками, надел крестьянское платье, женился на дочери крестьянина с. Ивановки 2‑й Анисима Бунина Пелагеи. «Одевался он по-крестьянски, но видом больше смахивал на деревенского дьячка, да и речь свою, обычно весьма колоритную, проникнутую чисто народным юмором, любил уснащать разными текстами и изречениями «от писания»»65.

Появление в крестьянской среде человека со свободным образом мыслей не могло не вызвать у властей подозрений. Такова была тенденция общественной-политический жизни того времени. Близость местной разночинной интеллигенции к крестьянской среде была для власти желательна, т. к. привносила в крестьянство культуру. Но такое сближение с народом в то же время представлялось власти политически опасным и подозрительным – пусть интеллигенция «окультуривает» сельское население, но так, чтобы с ним не соприкасаться. В этом было кредо власти. В отношении Феологова этот принцип работал безотказно. Весь период его жизни с момента его переселения в Ивановку 2‑ю и до самой смерти – это бесконечные попытки властей изолировать Феологова из крестьянской среды, ограничить его влияние на народные массы.

С момента появления Феологова в Ивановке местное кулачество, духовенство, а затем и уездное начальство всполошились, посыпались доносы, началась слежка и травля. Уже весной 1876 г. на него пало подозрение в распространении противоправительственных идей66. Балашовский исправник, расспросив местных крестьян о поведении Феологова, сообщал по начальству, что жизнь он ведет скромную, знакомства его ограничивались только приходским священником и учителем школы, время проводит за книгами, много посылает на почту от себя писем и часто и помногу получает таковые сам. Однако исправника смущало, что в деле взыскания податей с крестьян он не принимает никакого участия и на все просьбы старосты дать совет как поступать с неплательщиками, он уклонялся, говоря лишь, что «никак не поступать, а как взыскиваются подати, так пусть и взыскиваются, начальство взыскивает подати на жалование господам, поэтому оно и хлопочет». Свободное и независимое поведение Феологова, уже само по себе, порождало у исправника чувство безотчетной тревоги. В связи с этим весьма любопытна концовка донесения: «Поведения писаря я не понимаю, думаю, что он действует что-то не ладно и, хотя он человек умный и нравственный по жизни, но я его боюсь и боюсь, как бы он не сделал какого вреда; простого мужика сбить с толку не трудно»67.

Полученных сведений оказалось достаточно, чтобы провести в апреле того же года обыск в помещении Феологова при волостной правлении. Из акта обыска узнаем, что ничего подозрительного найдено не было: несколько книг, журналы «Дело», «Отечественные записки», «Современник» за 1863 и 1873 гг., перевод с французского и некоторые другие издания, дозволенные цензурой68. Обнаруженная при обыске переписка с местными учителями составляла товарищескую переписку и ничего вредного не содержала69.

В период с весны 1876 по весну 1879 г. никаких сведений о политической неблагонадежности Феологова исправнику не поступало70. Но подозрения в его адрес и надзор за ним сохранялись. В феврале – марте 1878 г. в Ивановку для секретных розысков был командирован жандармский офицер, но данных, уличающих Феологова в преступной деятельности, собрать не смог. Однако в начале 1878 г. он был все же уволен с должности писаря.

В мае 1879 г. вновь появилась информация о преступной пропаганде Феологова среди крестьян Ивановки 2‑ой, исходившая от местного крестьянина Дудина. О том, что же говорил крестьянам Феологов становится известно из донесения балашовского исправника губернатору. От Феологова, сообщал исправник, крестьянам стало известно, что «на свете есть страна Швейцария, где люди благоденствуют и управляются без царя, своими выборами, а называется она республика….. что в 1879 году вспыхнет восстание, будет перемена правления»71. Исправник опасался, что подобные речи могут навести неграмотных крестьян на мысль, что и Россия может управляться выборами от народа, поэтому царь и правительство не нужны. По сообщению того же исправника, Феологов «внушал крестьянам неуважение к государю и начальству, подстрекал к неуплате долгов за арендованную землю и к самоуправству… Круг знакомств Феологова хотя не очень велик, но состоит из таких личностей, которые навлекают на себя подозрение в склонности к противоправительственной деятельности»72. Со слов Дудина, Феологов яко бы говорил крестьянам, что есть старинная книга с предсказанием о приходе антихриста, который заберет все в свои руки. «Вот антихрист явился – это царь, а все носящие кокарды его слуги, пьющие кровь человечества, им не следует отдавать почтения и кланяться»73. Ввиду этих показаний Феологов был привлечен к дознанию при Саратовском губернском жандармском управлении и заключен в балашовский тюремный замок74.

Арест пропагандиста. Картина художника И.Е. Репина. 1880–1889.

Однако собрать улики, подтверждающие преступную деятельность Феологова, власти не смогли. При опросе крестьян выяснилось, что Дудин, на показаниях которого строились подозрения, прибегал к подкупу крестьян, чтобы скомпрометировать Феологова, так как последний обвинял Дудина в растрате денег при строительстве церкви в с. Ивановке 2‑ой75. «Таким образом, – доносил начальник Саратовского губернского жандармского управления губернатору – сила улик, собранных против Феологова и Бунина, утратила свое первоначальное значение»76. Доведение дела до суда становилось проблематичным. Кроме того, на этом пути появилось неожиданное затруднение. Дмитриева вспоминала: «Арест Феологова имел совершенно неожиданные для начальства последствия: к острожным воротам потянулись крестьянские подводы с Ивановцами, Кочетовцами, Тростянцами и пр., буквально осаждавшими тюремного сторожа своими просьбами передать «Лексей Петрову» – от кого яичек и пирожка, а от кого и денег. Пробовали прекратить этот беспорядок насильственными мерами, т. е. попросту гнать мужиков от острога в шею, ничего из этого не вышло. Вереница телег по-прежнему тянулась к острогу, а среди многочисленных клиентов Феологова, пошел говор – послать ходока в губернию и хлопотать об освобождении крестьянского защитника»77.

Балашовский исправник в донесении губернатору неуспех жандармского дознания объяснял тем, что Феологов «действовал крайне осторожно и систематически и старался вести дело так, чтобы всякое свое действие прикрывать какой-нибудь благовидной целью»78. В итоге кроме Дудина, в Ивановке 2‑й не оказалось никого, кто готов был дать сведения против Феологова. За отсутствием оснований по соглашению министров внутренних дел и юстиции дело в августе 1880 г. было прекращено. Феологова освободили, но оставили под надзором полиции.

Настойчивое стремление властей «завести дело» на Феологова связано было не только с подозрениями в его политической неблагонадежности, но и одним весьма важным и нетерпимым для власти обстоятельством. Дело в том, что Феологов, занимаясь правовым просвещением крестьян, учил их добиваться правды и справедливости, опираясь на существующие законы. Весьма примечательны случаи с арендованной крестьянами у помещиков землей. Последние не составляли договора аренды. Это давало им возможность беспрепятственно начислять неграмотным крестьянам дополнительные выплаты. На жалобы крестьян Феологов отвечал, что в таких случаях можно помещикам не платить. Логика была проста – нет договора, нет и обязательств сторон. Уездное начальство отмечало, что крестьяне Ивановской волости до переселения Феологова всегда отличались повиновением, но под его влиянием у них появилось упорство и непокорность властям: крестьяне, стали поднимать голос против произвола лавочника, священника, урядника, отстаивать свои права, и, что самое опасное, увидели, что это возможно и дает результат79. Это чрезвычайно раздражало начальство, которому сыпались жалобы помещиков и купцов. Но поделать они ничего не могли, разве что найти уголовные или политические основания для преследования. Не привлекать же его за знание законов и умение их отстаивать. Такова и была подоплека дела 1879 г., о котором та же Дмитриева писала «за Феологовым действительно ничего преступного в политическом отношении не числилось»80.

Tasuta katkend on lõppenud.