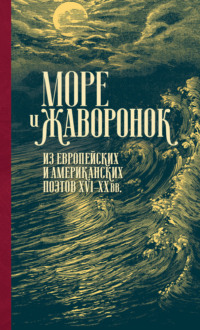

Loe raamatut: «Море и жаворонок. Из европейских и американских поэтов XVI–XX вв.»

© Г. М. Кружков, перевод, составление, 2019

© Н. А. Теплов, оформление, 2019

© Издательство Ивана Лимбаха, 2019

Григорий Кружков

Предисловие

Эта книга юбилейная – она подытоживает 50 лет переводческой работы. А началось всё с того, что никому не известный аспирант-физик сведал адрес издательства «Художественная литература», приехал на Ново-Басманную улицу, поднялся на пятый этаж, в отдел зарубежной литературы, постучался в первую дверь и спросил, кому можно показать свои переводы. Их у меня было ровно два: «Ода Греческой Вазе» Джона Китса и сонет, начинающийся по-английски словами «I cry you mercy, pity, love – ay, love». Мне повезло, меня не завернули с порога, а наоборот – прочли, ободрили и вскоре предложили попробовать свои силы в переводе Эдгара По и Теофиля Готье. И даже – вот чудо! – приняли мои еще ученические опусы к печати. Там были, в частности, «Луксорский обелиск» Готье и «К Елене» Эдгара По; посмотрите, если интересно, – с этого я начинал.

Хотя, если разобраться, начало можно отнести еще дальше назад – к школьным временам. Помню, кто-то сказал мне, что в Москве на улице Качалова есть букинистический магазин, где продают книги на иностранных языках. Я поехал туда и за сущие пустяки купил восхитительный томик Генри Лонгфелло 1860 года и двухтомник Альфреда Теннисона, тоже прижизненный, с иллюстрациями, прикрытыми тонкой папиросной бумагой. Для молодых читателей уточню: в те баснословные времена граница, конечно, была на замке, так что современные английские книги не могли проникнуть в СССР. Купленные мной были обломками каких-то еще дореволюционных библиотек.

Я жил тогда в подмосковном поселке на улице 2-я Крестьянская. В детстве у меня не было ни заветного отцовского шкафа с книгами, ни вдохновенного учителя литературы, читающего наизусть Блока, вообще ничего подобного. Но тем сильнее меня тянуло в сторону стихов, а стихи на чужом языке были еще таинственней и тем самым притягательней.

У Олега Чухонцева есть такие строки:

Смотри, как сладко ягоды висят,

Но слаще среди них чужая ветка.

«Малина ваша проросла в наш сад», —

Через забор мне говорит соседка.

Чужое манит, потому что есть какой-то всеобщий закон тяготения, из которого закон Ньютона вытекает как частное следствие. И еще: без чужого не бывает нового. Вся история литературы это доказывает.

Как возникло желание переводить, это невольное шевеленье губ, все время пытающихся сказать по-русски то, что они прочитали по-английски? Я думаю, в основе было желание приблизиться, понять и присвоить. Аркадий Гаврилов, переводчик стихов Эмили Дикинсон, однажды заметил: «Стихотворение на чужом языке похоже на негатив портрета, в котором с трудом можно угадать черты личности поэта. Многое остается непонятным, пока не переведешь портрет с негатива на бумагу и не обработаешь отпечаток „химией“ своей души».

Сейчас я могу как-то это объяснить, отрефлектировать; а тогда, в юности, я действовал спроста, не задумываясь. Откуда взялась первая сноровка? Откуда пришло чувство (наиважнейшее для переводчика), что если не получается как следует, ты должен или расшибиться в лепешку – или уж оставить стихотворение в покое, не портить хорошую вещь? Видимо, какой-то переводческий ген сидел во мне с самого начала.

Но дальше судьба сделала зигзаг. В юности бывает так (и даже очень часто!), что человек увлекается одновременно или почти одновременно сразу двумя девушками. Вот так и я, не разлюбив стихов, увлекся естественными науками и почти на десять лет ушел в физику. Сказать точнее, я жил, как тот крестьянин у Маяковского: «землю попашет, попишет стихи». Но поэзия в конечном счете взяла верх. Произошел как бы переворот оверкиль – не так внезапно и не так драматически, как переворачивается айсберг – с оглушительным треском и шумом, рассыпая хрустальные обломки льда, – но все-таки это произошло.

Переводческое искусство схоже с актерским. И там и тут главный инструмент – ты сам, со своим характером, темпераментом, складом речи, и так далее. Физиономия актера неизбежно проглянет в любой его роли.

За свою переводческую жизнь я переиграл десятки ролей – от поэзии XVI века до современности. И они нисколько не мешают друг другу. Наоборот, чем ты больше вобрал, чем больше можешь уловить связей, отзвуков и параллелей у поэтов, тем больше это тебе помогает: ведь лучшее объяснение стихов – другие стихи.

Как у всякого переводчика, у меня есть любимые авторы, давно ставшие моими постоянными спутниками. Это англичане Джон Донн, Уильям Шекспир, Джон Китс; из ирландской поэзии – средневековая монастырская лирика, Уильям Батлер Йейтс, Джеймс Джойс, Шеймас Хини; из американцев – Эмили Дикинсон, Роберт Фрост и Уоллес Стивенс; из классиков нонсенса – Эдвард Лир и Льюис Кэрролл.

Но наряду с ними есть и другие – поэты, которыми я занимался, может быть, и меньше, но с не меньшим интересом и увлечением. Это, например, сэр Томас Уайет, граф Сарри, Джордж Гаскойн, сэр Филип Сидни, сэр Уолтер Рэли – романтические фигуры, настоящие люди Возрождения; иные из них сложили свои головы на поле боя, другие – на эшафоте. Это и Томас Кэмпион, самый музыкальный из елизаветинских поэтов, лютнист и врач, и Эндрю Марвелл, сатирик и возвышенный метафизик в одном лице. Далее, три поэта трагической судьбы: Кристофер Смарт, в сумасшедшем доме написавший свои самые потрясающие строки; Уильям Каупер, всю жизнь боровшийся с душевной болезнью; поэт-крестьянин Джон Клэр, закончивший дни в скорбном доме. И выглядящие по сравнению с ними совершенно благополучными Уильям Вордсворт и Альфред Теннисон, удостоенный за свои стихи титула лорда. Эмили Бронте и Элизабет Браунинг, две замечательные женщины, погубленные чахоткой, но успевшие оставить яркий след в литературе. (Почему-то этот недуг в девятнадцатом веке был особенно беспощаден к женщинам.) Далее, знаменитый художник Данте Габриэль Россетти – и никому при жизни неведомый священник-иезуит Джерард Хопкинс; автор мужественных баллад, рано завоевавший славу Редьярд Киплинг – и поэты-декаденты 1890-х годов Эрнст Даусон и Лайонел Джонсон с их неприкаянными судьбами и ранним концом. Какие поразительно разные поэтические личности в рамках одной эпохи, одной поэтической традиции.

Но, помимо этих достаточно известных имен, есть другие, пребывающие в тени; помимо хрестоматийных стихов, есть и редко вспоминаемые, и практически забытые. Некоторые из этих вещей – наиболее удачно получившиеся по-русски – я тоже решил включить в эту книгу. Ведь не зря же я отыскивал их в старинных антологиях, в библиотечных закоулках, пленялся ими и переводил, мечтая поделиться с русским читателем своей находкой. Удивительное чувство – вывести из темноты забытого автора или неизвестное стихотворение; какой-то ток проходит в это мгновение по твоей руке. Всего лишь несколько миллиампер, но ты его ощущаешь.

Вот лишь два примера: героические стихи Анны Эскью, мученицы за веру, написанные перед казнью в последние годы правления Генриха VIII, и исполненные изящного юмора стихи ее современника Джона Харингтона, посланные в письме матушке в оправдание долгого молчания. В книге они стоят рядом, и этот контраст дополняет картину времени.

Михаила Леоновича Гаспарова однажды спросили: перед тем как переводить, стараетесь ли вы больше узнать о поэте? «Не то слово, – отвечал Гаспаров, – я обязан знать о нем всё». К этому можно добавить: переводчик должен знать «всё» не только о самом поэте, но и его современниках и предшественниках. Можно ли, например, разумно судить о сонетах Шекспира (не говоря о том, чтобы их переводить), не зная Гаскойна, Сидни и Донна, не изучив в целом сонетной продукции последнего десятилетия царствования Елизаветы? Только сравнивая, мы можем сказать, где открытие поэта, где новая и яркая метафора, а где обычное для того времени поэтическое клише.

Одна из выгод переводческой профессии в том, что она заставляет тебя все время выведывать и узнавать новое. А узнав, хочется этим поделиться. Исторический фон, судьбы поэтов, обстоятельства создания стихотворений и так далее – делают наше понимание глубже и качественней, тем самым умножая удовольствие от прочитанных строк. Мне нравится вести за собой читателя в эти обширные пространства за стихами, предлагать ему не только переводы, но и свои рассказы о любимых поэтах. Многие из них собраны в книгах: «Ностальгия обелисков» (2001), «Лекарство от Фортуны» (2003), «Пироскаф» (2008), «Очерки по истории английской поэзии» в 2 томах (2015; 2016), и последняя: «Ветер с океана: Йейтс и Россия» (2019).

Моя основная область – английская поэзия (а также ирландская и американская); но были у меня вылазки и за пределы англоязычных стран, во французский и испанский огород, и не только. Всё связано со всем. Без Пьера Ронсара и других поэтов Плеяды трудно понять сонетный бум в ренессансной Англии, начавшийся с «Астрофила и Стеллы» Филипа Сидни; эта та самая малина, которая «проросла в наш сад». И конечно, без Верлена и «прóклятых поэтов» не было бы Эрнста Даусона и его друзей-декадентов.

Особое место в этой книге занимает средневековая ирландская поэзия, которую также называют монастырской лирикой, потому что авторы по большей части были монахи. Это самая ранняя рифмованная поэзия в Европе (не считая арабской андалузской) и во многих отношениях уникальная. Уже в VIII–IX веках ирландские поэты разработали весьма изощренную систему стихосложения – силлабическую в своей основе и сложно зарифмованную. Не зная древнеирландского языка, я переводил по подстрочникам, но при этом смотрел в оригинал и старался сколько можно сохранить звучание и формальную структуру стихов.

В заключение хочу процитировать сонет Джона Китса. Предварю его только одним примечанием: в самом начале у Китса, по-видимому, аллюзия на слова Филипа Сидни из его знаменитого трактата «Защита поэзии»: «Природа – бронзовый истукан, лишь поэты покрывают его позолотой».

Как много славных бардов золотят

Чертоги времени! Мне их творенья

И пищей были для воображенья,

И вечным, чистым кладезем отрад;

И часто этих важных теней ряд

Проходит предо мной в час вдохновенья,

Но в мысли ни разброда, ни смятенья

Они не вносят – только мир и лад.

Так звуки вечера в себя вбирают

И пенье птиц, и плеск, и шум лесной,

И благовеста гул над головой,

И чей-то оклик, что вдали витает…

И это все не дикий разнобой,

А стройную гармонию рождает.

Из древнеирландской поэзии

Песнь Амергина

Я сохач – семи суков

Я родник – среди равнин

Я гроза – над глубиной

Я слеза – ночной травы

Я стервятник – на скале

Я репейник – на лугу

Я колдун – кто как не я

Создал солнце и луну?

Я копье – что ищет кровь

Я прибой – чей страшен рев

Я кабан – великих битв

Я заря – багровых туч

Я глагол – правдивых уст

Я лосось – бурливых волн

Я дитя – кто как не я

Смотрит из-под мертвых глыб?

Я родитель – всех скорбей

Поглотитель – всех надежд

Похититель – всех быков

Победитель – всех сердец

Монах и его кот

С белым Пангуром моим

вместе в келье мы сидим;

не докучно нам вдвоем:

всякий в ремесле своем.

Я прилежен к чтению,

книжному учению;

Пангур иначе учен,

он мышами увлечен.

Слаще в мире нет утех:

без печали, без помех

упражняться не спеша

в том, к чему лежит душа.

Всяк из нас в одном горазд:

зорок он – и я глазаст;

мудрено и мышь споймать,

мудрено и мысль понять.

Видит он, сощуря глаз,

под стеной мышиный лаз;

глаз мой видит в глубь строки:

бездны знаний глубоки.

Весел он, когда в прыжке

мышь настигнет в уголке;

весел я, как в сеть свою

суть премудру уловлю.

Можно днями напролет

жить без распрей и забот,

коли есть полезное

ремесло любезное.

Кот привык – и я привык

враждовать с врагами книг;

всяк из нас своим путем:

он – охотой, я – письмом.

Рука писать устала

Рука писать устала

писалом острым, новым;

что клюв его впивает,

то извергает словом.

Премудрости прибудет,

когда честно и чисто

на лист чернила лягут

из ягод остролиста.

Шлю в море книг безбрежно

прилежное писало

стяжать ума и блага;

рука писать устала.

Король и отшельник

Гуаири:

Отшельник Морбан, молви:

зачем бежишь из келий?

зачем ты спишь в лесу один

среди осин и елей?

Морбан:

Моя обитель в чаще,

несведущим незрима;

ее ограда с двух сторон —

орешня и рябина.

Столбы дверные – вереск,

а жимолость – завеса;

там по соседству дикий вепрь

гуляет среди леса.

Мала моя лачужка,

но есть в ней всё, что надо;

и с крыши песенка дрозда

ушам всегда отрада.

Там дни текут блаженно

в смиренье и покое;

пойдешь ли жить в жилье мое?

Житье мое такое:

Тис нетленный —

мой моленный

дом лесной;

дуб ветвистый,

многолистый —

сторож мой.

Яблок добрых,

алых, облых —

в куще рай;

мних безгрешен,

рву с орешин

урожай.

Из криницы

ток струится

(свеж, студен!);

вишней дикой,

земляникой

красен склон.

Велий заяц

вылезает

из куста;

скачут лани

по поляне —

лепота!

Бродят козы

без опаски

близ ручья;

барсучаты

полосаты

мне друзья.

А какие

всюду снеди —

сядь, пируй! —

сколько сочных

гроздий, зелий,

светлых струй!

Мед пчелиный

из дуплины

(Божья вещь!);

грибы в борах,

а в озерах

язь и лещ.

Все угодья

многоплодье

мне сулят,

терн да клюква

(рдяна, крупна!)

манят взгляд.

Коноплянка

тонко свищет

меж ветвей;

дятел долбит —

абы токмо

пошумней.

Пчел жужжанье,

кукованье,

гомон, гам:

до Самайна

не утихнуть

певунам.

Славки свищут,

пары ищут

допоздна;

ноша жизни

в эту пору

не грузна.

Ветер веет,

листья плещут,

шелестят;

струйным звоном

вторит в тон им

водопад!

Буря

Над долиной Лера – гром;

море выгнулось бугром;

это буря в бреги бьет,

лютым голосом ревет,

потрясая копием!

От Восхода ветер пал,

волны смял и растрепал;

мчит он, буйный, на Закат,

где валы во тьме кипят,

где огней дневных привал.

От Полунощи второй

пал на море ветер злой;

с гиком гонит он валы

вдаль, где кличут журавли

над полуденной волной.

От Заката ветер пал,

прямо в уши грянул шквал;

мчит он, шумный, на Восход,

где из бездны вод растет

Древо солнца, светоч ал.

От Полудня ветер пал;

остров Скит в волнах пропал;

пена белая летит

до вершины Калад-Нит,

в плащ одев уступы скал.

Волны клубом, смерч столбом;

дивен наш плывущий дом;

дивно страшен океан:

рвет кормило, дик и рьян,

кружит в омуте своем.

Скорбный сон, зловещий зрак!

Торжествует лютый враг;

кони Мананнана ржут,

ржут и гривами трясут;

в человеках – бледный страх.

Сыне Божий, Спас мой свят,

изведи из смертных врат;

укроти, Владыка Сил,

этой бури злобный пыл,

из пучин восставший Ад!

Думы изгнанника

Боже, как бы это дивно,

славно было —

волнам вверясь, возвратиться

в Эрин милый,

в Эларг, за горою Фойбне,

в ту долину —

слушать песню над Лох-Фойлом

лебедину;

в Порт-на-Ферг, где над заливом

утром ранним

войско чаек встретит лодку

ликованьем.

Много снес я на чужбине

скорбной муки;

много очи источили

слез в разлуке.

Трудный ты, о Тайновидец,

дал удел мне;

ввек бы не бывать ей, битве

при Кул-Дремне!

Там, на западе, за морем —

край родимый,

где блаженная обитель

сына Диммы,

где отрадой веет ветер

над дубравой,

где, вспорхнув на ветку, свищет

дрозд вертлявый,

где над дебрями Росс-Гренха

рев олений,

где кукушка окликает

дол весенний…

Три горчайших мне урона,

три потери:

отчина моя, Тир-Луйгдех,

Дурроу, Дерри.

Сказала старуха из берри, когда дряхлость постигла ее

Как море в отлив, мелею;

меня изжелтила старость;

что погибающей – горе,

то пожирающей – сладость.

Мне имя – Буи из Берри;

прискорбны мои потери,

убоги мои лохмотья,

стара я душой и плотью.

А было —

до пят я наряд носила,

вкушала от яств обильных,

любила щедрых и сильных.

Вы, нынешние, – сребролюбы,

живете вы для наживы;

зато вы сердцами скупы

и языками болтливы.

А те, кого мы любили,

любовью нас оделяли,

они дарами дарили,

деяньями удивляли.

Скакали по полю кони,

как вихрь, неслись колесницы;

король отличал наградой

того, кто первым примчится!..

Уж тело мое иного

устало взыскует крова;

по знаку Божьего Сына

в дорогу оно готово.

Взгляните на эти руки,

корявые, словно сучья:

нехудо они умели

ласкать героев могучих.

Корявые, словно сучья, —

увы! им теперь негоже

по-прежнему обвиваться

вокруг молодцов пригожих.

Осталась от пива горечь,

от пира – одни объедки,

уныл мой охрипший голос,

и космы седые редки.

Пристало

им нищее покрывало —

взамен цветного убора

в иную, лучшую пору.

Я слышу, море бушует,

холодная буря дует;

ни знатного, ни бродягу

сегодня к себе не жду я.

За волнами всплески весел,

плывут они мимо, мимо…

Шумят камыши Атх-Альма

сурово и нелюдимо.

Увы мне! —

дрожу я в гавани зимней;

не плыть мне по теплым волнам,

в край юности нет пути мне.

О, время люто и злобно! —

в одеже и то ознобно;

такая стужа на сердце —

и в полдень не обогреться.

Такая на сердце холодь!

я словно гниющий желудь;

о, после утехи брачной

очнуться в часовне мрачной!

Ценою правого ока

я вечный надел купила;

ценою левого ока

я свой договор скрепила.

Бывало, я мед пивала

в пиру королей прекрасных;

пью ныне пустую пахту

среди старух безобразных.

Взгляните, на что похожа:

парша, лишаи по коже,

волосья седые – вроде

как мох на сухой колоде.

Прихлынет

прибой – и назад уйдет;

так все, что прилив приносит,

отлив с собой унесет.

Прихлынет

прибой – и отхлынет вспять;

я все повидала в мире,

мне нечего больше ждать.

Прихлынет

прибой – и вновь тишина;

я жажду тьмы и покоя,

насытилась всем сполна.

Когда бы знал сын Марии,

где ложе ему готовлю! —

немало гостей входило

под эту щедрую кровлю.

Сколь жалок

тварь бедная – человек!

он зрит лишь волну прилива,

отлива не зрит вовек.

Блаженна скала морская:

прилив ее приласкает,

отлив, обнажив, покинет —

и снова прилив прихлынет.

Лишь мне не дождаться, сирой,

большой воды – после малой,

что прежде приливом было,

отливом навеки стало.

Видение святой Иты

«Боже, об одном молю:

дай мне Сына твоего,

дай младенчика с небес,

чтобы нянчить мне его».

И сошел к ней Иисус,

чтоб утешилась жена,

как младенец к ней сошел,

и воскликнула она:

«Сыне на моей груди!

нету истины иной —

только ты, мое Дитя;

спи, младенец мой грудной.

Днем и ночью на груди

я лелею чистый свет,

сшедший в лоно молодой

иудейки в Назарет.

О младенец Иисус,

ты нам отдал жизнь свою,

и за то тебя, Господь,

сладким млеком я кормлю.

Славься, Божие дитя!

нету истины иной,

кроме Господа Христа;

спи, младенец мой грудной».

Tasuta katkend on lõppenud.