Loe raamatut: «Versos de una hora»

PRÓLOGO

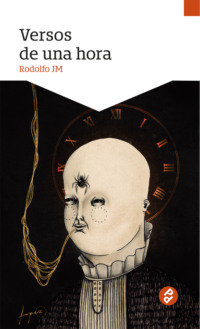

¿Cuál es nuestra justificación? ¿A qué se debe que tengamos que seguir involucrados tercamente en este asunto de contar historias, de ficcionar y hacer de la fantasía una especie de tierra de asilo, refugio y santuario? ¿Para qué contamos lo que contamos? Nadie lo sabe y en todo caso nadie debería saberlo, ya eso implicaría la muerte de lo más vital que ofrece la ficción: esa detonación mental inexplicable e impredecible que sucede al confrontar el imaginario del otro. No se escribe con un programa, se escribe por impulso y supervivencia, por una especie de hambre de inventar y compartir, por comunión más que por comunicación. Pienso en todo esto al terminar de leer Versos de una hora, de Rodolfo JM, una antología de relatos marcados por el ánimo de la ciencia ficción y por un impetuoso deleite literario que va de las citas y la celebración del género a un deleite personal por el choque entre información y delirio, entre certezas científicas y divagación lúdica.

Los cuentos de esta colección pasan por portales temporales, por la entomología y la taxonomía de artrópodos fantásticos, por los universos del porno, por las conspiraciones infraterrenales y por la especulación en torno a una ucronía: la historia cultural mexicana visitada por viajeros del tiempo. Rodolfo elabora intrincados metarrelatos, fulminantes paráfrasis, un homenaje a Cortázar, una nostálgica e irónica evocación punk y al caóticamente emblemático antro defeño LUCC (transformado aquí en La Última Carcajada de Carlos Salinas) y hasta una grotesca evocación kafkiana. Pero el verdadero mérito es que crea un estridente y melódico concierto de contrapuntos visuales, armonías ideológicas y disonancias literarias, en el que mantiene con gran destreza un fino equilibrio entre el cinismo y el idealismo. Así, el autor nos lleva en un paseo por estos cuentos fantásticos en los que se aparecen viejos conocidos en entornos nuevos, y desconocidos en parajes familiares. Además, el propio libro se convierte en objeto de reflexión al considerar el destino de sus páginas: «que no se convertirían en un cartón húmedo apilado entre cientos de libros iguales en su patetismo dentro de alguna librería de viejo».

Las historias de Versos de una hora están pobladas por víctimas, estrellas del porno (Rex Porneau, un apenas disimulado Max Hardcore), demonios, arañas psicotrópicas, Frida Kahlo y otros monstruos; pero, sobre todo, destacan los poetas subversivos que sueñan con cambiar el mundo con palabras, lanzar una revolución de versos incandescentes capaces de demoler el orden que han impuesto las hormigas de la burocracia, la disciplina y la represión.

Versos de una hora nos ofrece una respuesta a la pregunta que da inicio a este texto: la justificación para la ficción es su potencial liberador, su irreverencia creativa y sus provocaciones ilustradas y perversas que irremediablemente están condenadas a abrirnos las puertas de la «Universidad Invisible».

NAIEF YEHYA

Brooklyn, 10 de septiembre de 2015

I write the b sides

MARK OLIVER EVERETT

VERSOS DE UNA HORA

Aquel era el último fin de semana franco que tendría Marcial en por lo menos seis meses. A partir del siguiente lunes iniciarían las pruebas de lanzamiento y entonces ya nadie podría abandonar el hangar ni recibir llamadas personales. Era el protocolo de seguridad. Marcial pensó en su familia, a quienes no veía desde un mes atrás, pensó en el rostro que esa mañana vio en la televisión y que por un momento le pareció el de su hermana, pero no estaba seguro, las imágenes se deformaban con la velocidad y el movimiento. Además, aunque su hermana estuviera en casa, su familia lo recibiría desconfiada como hacía desde que se afilió al Partido. De nada servía haberles explicado tantas veces que él solo trabajaba en el taller mecánico, que lo suyo eran los motores. Y aunque no podía evitar los comentarios maliciosos de su padre y hermanos, quizá era ese detalle: el que fuese un simple mecánico y no miembro de alguna brigada, el que le permitía seguir siendo aceptado en la mesa de su familia.

Rechazó las invitaciones de sus compañeros de trabajo para ir a comer a una cantina y caminó las calles adoquinadas que separaban los hangares y la estación de tranvía. Buscó asiento junto a los obreros que abarrotaban el tren y pronto sus pensamientos volvieron al resumen que esa mañana viera en televisión sobre las manifestaciones. No podía quitarse de la memoria los rostros de los manifestantes, primero coléricos, gritando consignas y amenazas, luego asustados, huyendo de la Brigada Halcón. Sabía de buena fuente que el saldo del encuentro había dejado centenares de muertos y detenidos. Su hermana tenía 19 años.

Las únicas manifestaciones que conocía Marcial eran las que se organizaban cada año para apoyar al Partido, o para celebrar alguna de las fechas conmemorativas de la Reconstrucción. Él mismo había participado en unas y en otras. Eran impresionantes: miles de personas con uniformes verdes y vivos rojos marchando sobre la Plaza del Triunfo en perfecta coordinación. Pero la gente que tomó las calles contra el programa espacial no lucía los colores oficiales, sus pancartas no festejaban el nombre de ningún personaje público. Por primera vez, desde el inicio de la Reconstrucción, el tema de las consignas era el desempleo, la miseria, la inutilidad de viajar al espacio.

«Quizá los soviets tengan el poder económico para destinar tantos recursos a la investigación espacial —decía un impreso que circulaba de mano en mano por las calles—, pero nosotros somos un país que no ha terminado de recuperarse de la guerra ni de los gastos de la Reconstrucción. Nuestra condición de vencedores y la importancia como joven potencia que tenemos no son suficientes para permitirnos invertir en quimeras, sobre todo mientras no se resuelva el grave problema de desempleo…».

—¿Para qué necesitamos naves espaciales, hijo, acaso el Partido teme un ataque de los marcianos? —preguntaba el padre de Marcial.

Al principio, incluso el mismo Partido fue poco entusiasta con el programa espacial, justificaba su existencia argumentando que el país debía mostrar su poder tecnológico al mundo, pero hasta unos cuantos meses atrás, el hangar donde trabajaba Marcial no se diferenciaba de otras instalaciones de la fuerza aérea. Se hacían pruebas con aviones de reactor y maniobras de rutina, entrenaban a un grupo de jóvenes pilotos y tenían áreas en las que solo podían entrar oficiales de alto rango, pero nada más; ni cohetes ni trajes de cosmonauta.

Entonces se hizo público: comenzarían las pruebas para poner en órbita al primer ser humano.

—Muy pronto estaremos a la cabeza en investigación espacial —dijo el líder del Partido—, muy por encima de los sóviets.

Los cambios en el hangar fueron notables. Las jornadas de trabajo se incrementaron, así como el personal y la calidad del equipo. Las visitas de los altos mandos del Partido se hicieron cotidianas. También comenzaron las manifestaciones callejeras.

Marcial bajó del tranvía a un costado de la Plaza del Triunfo. Lo recibió un grupo de gente que miraba en una enorme pantalla de televisión la final olímpica de gimnasia por equipos. El equipo nacional femenino se enfrentaba a su principal contrincante y enemigo tradicional, el equipo sóviet. Marcial no se detuvo, siguió caminando hasta una vieja librería de oscuros pasillos en los que le gustaba perderse de cuando en cuando. No era afecto a la lectura, pero allí había una paz que en ningún otro lugar encontraba y que parecía emanar de los largos libreros que llenaban los pasillos. En sus visitas, Marcial recorría las secciones de mecánica y electrónica, miraba los libros y repetía sílaba por sílaba los títulos de su devoción, a veces tomaba alguno y observaba los diagramas, concentrado. Pero si había una sección que no le interesara en absoluto era la de literatura. Los títulos le sugerían historias de hombres solemnes y discursos partidistas. Por eso llamó su atención aquel libro de pastas negras: Versos de una hora. En la portada, como ilustración, aparecía el grabado de un reloj sin manecillas. Las primeras páginas le permitieron ver que se trataba de poemas, lo que también resultaba extraño. Tenía entendido que desde los primeros días de la Reconstrucción ya nadie escribía poesía, actividad burguesa por excelencia. Buscó el nombre del autor, aquel libro no podía ser obra de ninguno de los escritores oficiales. Hernaldo Negro, leyó. Tampoco el nombre le sonó familiar. El libro no incluía datos del autor ni fotografía que ayudara a identificarle.

Marcial pensó en amenazar al dependiente de la librería, decirle que lo denunciaría si no le decía dónde había conseguido el libro, pero sabía que esos panfletos se colaban en todas partes, y que cualquiera podía haberlo puesto allí. Observó al dependiente de la librería, un hombre a quien le calculó más de 60 años, que se movía con lentitud y cara de concentración. No le pareció un posible rebelde. Tomó el ejemplar y lo escondió entre sus ropas, si alguien más veía ese libraco allí, podría denunciar al pobre hombre. Versos de una hora, dijo en voz alta, ¿qué podía significar eso?

Al salir de la librería, Marcial escuchó los gritos de festejo que venían desde la otra esquina, donde se encontraba la pantalla. El equipo nacional de gimnasia derrotaba a las sóviets y se quedaba con el oro.

Hay otro mundo que no es este,

pero aquí comienza.

Un mundo

que se desprende

del sueño

y brilla con todas

las posibilidades.

Hay otro mundo,

pero está aquí mismo;

en él no soy quien llora,

no eres tú quien llora,

no somos nosotros

quienes fuimos vencidos.

Hay otro mundo que no es este,

pero está aquí mismo.

Marcial leyó por tercera vez el poema. No entendía, aunque lo repasara con detenimiento. Lo que sí comprendió fue que el autor estaría en problemas en cuanto el Partido supiera de él.

Desde su habitación observó la ciudad: el imponente edificio de la biblioteca pública recortándose contra la noche; la torre del Palacio Nacional, el edificio más alto del continente; las amplias avenidas sobre las que los rieles del tranvía trazaban su geometría plateada; también el Jardín Conmemorativo estaba a la vista, con esa horrible estatua de bronce dedicada a los héroes que hicieron posible la Reconstrucción. Era difícil no sentirse orgulloso de vivir en una ciudad tan magnífica. La más próspera en toda América. Ni siquiera los sóviets tenían algo así.

Bebió un trago directo de la botella de tequila y recordó que si se encontraba en una pensión era porque no había querido enfrentarse a su familia. Aunque si en verdad lo deseaba todavía, podría llegar a casa de sus padres, no era tan tarde. Aún más fácil: podría llamar por teléfono y preguntar cómo estaba su hermana, podría incluso hablar con ella si tenía suerte. Entonces podría preguntarle cómo era posible que anduviera metida en disturbios y grupos rebeldes. También podría confrontar a su padre, preguntarle cómo era posible que consintiera lo que hacía su hija menor. ¿No se daba cuenta de que gracias al Partido había sido posible la Reconstrucción? El país tenía que cambiar y nadie podía negarse a ello. ¡Habían ganado la guerra! Ahora debían mantenerse unidos, trabajar aún más, cerrar filas. Marcial dio un nuevo trago y apretó los puños. Sabía perfectamente lo que hacían Los Halcones con sus presas.

Al día siguiente, un baño de agua fría despejó la bruma de su cerebro. Pensó en el libro. Se suponía que debía llevarlo al Comisariato de Publicaciones y Medios; pero no lo haría, no se consideraba un soplón. Pensó que la noche anterior pudo haber ido a casa de sus padres, llamarlos, preguntar por su hermana, y que tampoco lo hizo.

Hay otro mundo que no es este,

pero está aquí mismo.

Esa frase llevaba en sus entrañas el tipo de ideas concebidas por un rebelde, o algo peor: un anarquista. ¿Cómo alguien poseedor de una inteligencia sana podía tener semejantes visiones?

Para que pensamientos de ese tipo circularan en forma de papel, hacía falta no solo un loco dispuesto a escribirlos, sino también otro loco dispuesto a publicarlos y arruinar así su reputación como editor. En el libro no se incluía el nombre de ninguna editorial. Venía en cambio una dirección y un número telefónico, así como una fecha: México, septiembre, 1968. Al parecer había sido publicado un mes atrás.

Tomó el teléfono y marcó el número que venía en el libro. No sabía qué decir, ¿amenazarlos? ¿Decirles que había encontrado el libro y que lo llevaría a las oficinas del Partido? ¿Preguntar cuál era ese otro mundo que comenzaba en este?

—Diga —era una voz desagradable, nasal, no podía pertenecer al hombre que escribió los poemas—. ¡¿Bueno?!

—¿El señor Hernaldo Negro? —preguntó Marcial.

—¿Quién habla?

—Tengo el libro —fue lo primero que se le ocurrió decir.

Del otro lado de la bocina hubo un silencio apreciativo y desconfiado.

—¿De qué me está hablando? ¿Quién es usted?

El tranvía en el que viajaba Marcial se encontraba vacío. Sacó el libro de su mochila y buscó la página donde venía el número telefónico, se fijó en la dirección: «República Argentina #15, México, Centro». En ese momento se encontraba en el Centro, podía bajar y localizar la dirección, aunque suponía que se trataba de un dato falso, al igual que el teléfono.

No le sorprendió descubrir que la calle República Argentina sí existía, aunque no había allí ningún edificio y mucho menos una editorial. Lo que había era un parque, con una placa conmemorativa señalando el lugar como uno de los más castigados durante los bombardeos en la guerra, ocho años atrás. Se sintió aliviado. No hay nada como comprobar que no existen las cosas a las que más se les teme.

Caminó hasta un incinerador público de basura y arrojó a su interior el ejemplar de pastas negras. Pensó en el hombre que había escrito aquellos versos, en las personas que estuvieron de acuerdo en publicarlos… Que fuera otro quien los denunciara, se dijo. Él era un hombre sencillo, realista y con los pies en la tierra. Un hombre que pasaría los siguientes meses encerrado, trabajando, y a quien más le valía divertirse un poco antes de ello. Pasó lista a los lugares donde podrían estar sus compañeros del hangar. Aún podía alcanzarlos y unirse a la juerga.

Solo hay un mundo, dijo en voz alta, mientras el fuego consumía voraz las hojas del libro y él se alejaba de allí, con la mirada en la punta de sus zapatos.

PRESENTE IMPERFECTO *

—Cuéntame más sobre el futuro —pidió Frida—. No puedo creer que seré famosa.

—Ya te he dicho que no se trata del futuro —contestó Bruce—. Al menos no del tuyo.

—Pero tú dijiste que seré famosa —dijo Frida mientras giraba, luciendo su vestido floreado, contenta porque de la poliomielitis y su pie enfermo solo quedaba el recuerdo.

—Así es, pero en realidad no se trata de ti. La Frida de Mundo Real, la que es famosa, murió hace tiempo y era casi una paralítica, además estuvo casada con el pintor ese cara de sapo —respondió Bruce.

—No me gusta que digas eso, yo no estoy paralítica. Mira mi pie. Mejor enséñame más pinturas.

Bruce tocó un icono en la pantalla y un menú de pinturas en miniatura se desplegó ante ellos.

—Esta —ordenó la niña, señalando con el dedo a Las dos Fridas.

La imagen se agrandó al tacto mientras los otros cuadros buscaron refugio en un menú al pie de la pintura mayor.

Esa pintura le fascinó desde la primera vez que la vio, tenía algo…, no estaba segura de qué, pero podía permanecer horas observándola. De hecho, y esto no lo sabía Bruce, inspirada en esa pintura, Frida había comenzado a dibujar.

—El lugar de donde yo vengo no es tu futuro

—dijo Bruce—. Ni siquiera estoy seguro de que el Portal sea una máquina del tiempo. Es… como viajar a otro mundo.

El Portal… Era un tema del que Bruce prefería no hablar. Suponiendo que pudiera explicar que los viajes en el tiempo son imposibles porque el tiempo no es una cosa lineal ni mucho menos plana. No es que no comprendiera el funcionamiento básico del Portal, en última instancia era como una puerta que llevaba a cualquier lugar del pasado, pero las implicaciones lo rebasaban. Bastaba considerar el tema durante algunos minutos para sentir vértigo.

Un resplandor rojo se encendió en la esquina del videófono. Bruce ignoraba por lo general esas interrupciones, pero tenía cinco días sin ir a la oficina y empezaba a sentirse inquieto. Aceptó la llamada y el rostro de su asistente particular apareció en el monitor tras un leve parpadeo.

—¿Señor?

—¿Qué quieres?

—Tenemos problemas.

—Por supuesto, ese es nuestro trabajo.

—Pero esta vez quizá sea necesaria su presencia, señor. Richard Williams quiere hablar con usted, insistió…

Richard Williams, uno de los hombres más poderosos de Mundo Real. El director del Project World Expedition. El hombre a quien se debía el entramado de tuberías y plantas refinadoras encargadas de llevar el petróleo de un mundo a otro. Solo una vez antes habían cruzado palabra, el día en que Bruce recibió su nombramiento, y aunque en esa ocasión Williams le pareció un hombrecito demasiado común, si acaso también demasiado serio, conocía historias que lo pintaban como una persona fría, desagradable y de crueldades inesperadas.

—Voy para allá —contestó Bruce.

Apagó el videófono y recorrió con la mirada la biblioteca: Frida ya no estaba.

***

Una de las cosas que Frida apreciaba más en Bruce eran sus costumbres fijas. Todos los sábados pasaba por ella al colegio para llevarla a desayunar al McDonalds de la colonia Roma, el restaurante más popular de la ciudad, y después iban directo a la casa que Bruce tenía en la colonia Juárez, una pequeña residencia con todas las comodidades a las que solo un nativo de Mundo Real podía acceder. El resto del día lo pasaban escuchando música, viendo películas y hojeando libros de pintura, la mayoría de las veces bajo los efectos de algún derivado de la mescalina. Al llegar la noche, invariablemente, Bruce se despedía, echaba llave a las puertas y se iba a dormir a la casa que compartía con Lola, su joven amante, en Chapultepec Heights. Al día siguiente, domingo, se repetía el menú: Bruce recogía a Frida, iban a desayunar a McDonalds, luego música, libros, alguna película, tal vez un poco más de mescalina y después, tras asegurarse de que Frida estuviera más o menos sobria y presentable, de regreso al colegio.

A Frida le gustaba la música que ponía Bruce durante aquellos encuentros, le gustaba en particular el cine (esos mundos capturados en una pantalla), y observar los cuadros que había pintado la Frida de Mundo Real. Le gustaba también que Bruce fuera un hombre poderoso, que no hubiera puerta que permaneciera cerrada para él, aunque eso incluía un aspecto desagradable: que la tratara como a una mascota de lujo. El que Bruce fuera tan generoso con ella no hacía mejores las cosas, sin mencionar su comportamiento de la última semana… Sin aviso ni advertencia, la noche del último domingo, Bruce se quedó a dormir en la casa de la colonia Juárez, a la mañana siguiente no hizo ademán alguno de salir a la calle ni a la oficina, ni siquiera a su casa de Chapultepec Heights. Permaneció en la sala, callado, escuchando música, dormitando la mayor parte del tiempo. Tal vez fuera que estaba cansado, triste o enfermo, Frida no podía saber, pero se sentía acorralada por la pesadumbre de su tutor, así que esa tarde, en cuanto Bruce atendió el videófono por primera vez en la semana, Frida decidió escaparse por unas horas. Que el gran hombre arreglara sus asuntos mientras ella daba un paseo.

Frida tragó un par de cápsulas que había robado a Bruce y que, suponía, eran esa droga suave que tomaban por las tardes, se armó con un walkman y una cinta de The Clash, audífonos aislantes, anteojos negros, y salió a caminar sobre Paseo de la Reforma. La gente llevaba sombreros de copa y de bombín, e incluso de charro, pero también gorras de beisbolista y sombreros texanos. Los vestuarios se completaban con botas de charol y capas de terciopelo, camisas de seda y de manta, camisetas estampadas, anteojos negros, chamarras de motociclista y los jeans que llegaban al por mayor desde Mundo Real. Sobre el arroyo era posible ver viejas carretas a caballo y toscas camionetas armadas en talleres mecánicos junto a los extraños automóviles diseñados en Mundo Real. La propaganda de las cercanas elecciones presidenciales, con los rostros del candidato oficial, Francisco Villa, y su opositor, Álvaro Obregón, invadían las paredes y los árboles.

Justo a la altura de la fuente de Neptuno, en la Alameda Central, las manos de Frida comenzaron a sudar, profusas, al igual que sus axilas y su frente. Su corazón se hinchaba y deshinchaba con violencia. La sensación de bienestar que sintiera minutos antes dejó paso a la ansiedad. Sintió asfixia. Náuseas. Su estómago se contrajo. Vomitó. Aquello que había tomado no era lo que esperaba. Sus piernas temblaron. El paisaje se volvió una mancha y después oscuridad.

Un hombre vestido de traje impidió que la niña se golpeara al caer. Con delicadeza la llevó hasta el interior de un auto donde una mujer de cabello gris y pequeños anteojos miraba con preocupación. El hombre le quitó los audífonos y las gafas negras a la niña, y dejó al descubierto un rostro pálido.

—¿Se encuentra bien? —preguntó la mujer, inspeccionando con atención a la niña y sacando de su bolso un folleto turístico que hojeó excitada.

—Está drogada —respondió el hombre tras sentir el pulso de la niña—, pero pronto estará bien. Si quiere podemos dejarla aquí mismo, no…

—Llévanos de regreso al hotel —interrumpió la mujer, eufórica. Había encontrado en el folleto la fotografía que estaba buscando—. Se quedará conmigo.

***

Bruce entró a su oficina y sacó del escritorio una botella de whisky, se sirvió medio vaso y lo bebió de un trago. Quiso servirse otro, pero le pareció un exceso. Se observó en el espejo y no le gustó lo que vio. Ojeras, bolsas bajo los ojos, una cara abotagada y mal rasurada. Hubo un tiempo, no muy lejano, en que solo se permitía beber algunos fines de semana, y nunca hasta emborracharse. Ahora en cambio bebía todos los días, había empezado a consumir psicotrópicos y superanfetaminas como si fuesen caramelos, y se había ausentado de la oficina durante cinco días sin más aviso que un par de llamadas a su secretario. Lo cierto era que se lo merecía, eran las primeras vacaciones que se tomaba luego de seis años, y nadie podía dudar de lo duro que había trabajado. Había pacificado el país y, sobre todo, había conseguido uno de los índices más altos en producción petrolera que registraba el Project World Expedition. Se merecía mucho más que unos cuantos días de asueto.

Bruce vio la luz verde que anunciaba la llamada de Richard Williams y activó el videófono, estaba listo. Se encontró ante una mueca de preocupación y enojo que volvían a su interlocutor todavía más desagradable de lo que recordaba.

—Tenemos problemas, señor secretario —dijo Williams, ahorrándose el protocolo—. Observe.

La grabación mostró a tres hombres que colocaban una bomba; uno de ellos, de acuerdo a sus ropas y al equipo que usaba, era nativo de Mundo Real; los otros dos eran perfectamente identificables, o al menos la insignia que llevaban en el hombro derecho, que los señalaba como miembros de la División del Norte, ejército al mando del gobernador de Durango, Francisco Villa, a quien cuatro años atrás el mismo Bruce encargó someter las huelgas obreras y los levantamientos campesinos en el sur del país.

El enojo de Williams estaba justificado, pensó Bruce, no era un sabotaje cualquiera, tenía origen en Mundo Real y, aunque el explosivo fue localizado y desactivado, aquello era una grave señal de alerta. Richard Williams tenía enemigos poderosos, todos ellos a la espera de un tropiezo, y fuese quien fuese el responsable, algo estaba seguro: lo volvería a intentar.

Las preocupaciones de Bruce no eran menos serias. Si el ejército de la División del Norte estaba implicado en el intento de sabotaje, entonces la cosa era mucho más grave de lo que parecía. Francisco Villa no era un político tradicional, actuaba con astucia y sangre fría, su liderazgo era auténtico, lo había demostrado al arrasar las fuerzas de Emiliano Zapata en el sur, pero sobre todo al ganarse la confianza de Bruce y convertirse en el candidato presidencial oficial. ¿Cuánto de todo eso sabía Williams? Bruce lo ignoraba, pero no podía perder un minuto más.

Tasuta katkend on lõppenud.