Loe raamatut: «Стеклобой. Киноповесть»

Ивану Евдокименко посвящается

© Сергей Платон, 2025

ISBN 978-5-0051-5166-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Стеклобой

Киноповесть

Я купил эту картину спонтанно и странно, за какие-то гроши у очень юного и столь же беспардонного торговца на безымянном полустанке ночью. Купил затем, чтоб только отвязаться от навязчивых предложений традиционного в наших железнодорожных широтах сувенирного барахла. Купил, чтобы скорее заткнуть нависший на ушах отвратительный гусиный гогот разнузданного торгаша и уже покурить спокойно. Даже не увидел толком, что беру.

Когда удрал со станционного базара в тихое купе, холст на подрамнике запихнул в пустую полку. Был свято убежден, что покупка там и останется на веки вечные. Вот был бы я хорош, не погляди на картинку утром!

Всю ночь со мною рядом, прямо надо мной, на пыльной верхней полке ехало высокое искусство. Мастерская, пронзительная, ясная и драматичная живопись. Пожалуй, самая грандиозная работа моей небольшой коллекции. Могу часами на нее смотреть, с разных дистанций отживая новые и новые детали. Гениально!

Где он, тот неведомый автор? Что с ним?

Коллеги-коллекционеры и напористые галеристы как с цепей посрывались, наперебой скандируют: найди, мол, предъяви нам этого мастера! Я бы и предъявил, да как его теперь отыщешь? Сам он много лет не проявляется, а ехать в поисковую экспедицию по сотням мелких населенных пунктов от Ярославля до Казани – авантюра. Название искомой станции не помню. Даже приблизительное время той ночи безнадежно не запомнилось; ночью это было, ночью. Попробуй, очерти круг поисков. И ведь не факт, что он именно там живет. Да и вообще, жив ли? Нет, однозначно авантюра, тут и думать нечего.

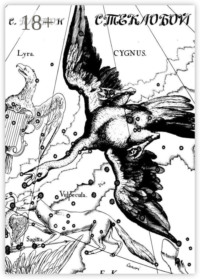

Так и запомнится он в каталогах редких выставок частных собраний под именем «Неизвестный художник, холст, масло, Россия, нулевые годы, XXI век». Название холсту придумал я. Теперь произведение зовется «Созвездие Лебедь». Есть у него и домашнее прозвище – Cygnus.

Пришлось слегка помучить мозг, допытываясь, что за звезды сконцентрированы в центре композиции. Это же лебедь из «Уранографии» 1690 года! С почти такой же изломанной и странной пластикой, как в атласе Гевелия. Но только графика моей картины вся соткана из света, в ней нет линий, лишь отблески, блики и потрясающее звездное сияние. Чудесно. На небе – лебедь, а вот в отражении – крест из обрывков лебедя, растаскиваемый бурной рябью морщинистых волн. Вот вам и Северный крест! Драматично это всё, но живописно очень!

– Ох, какое небушко пригожее! Глаза просмотришь! – сиплым придыханием спела мама из-за киркиной спины, будто колоколом, звякнув полым бидоном. – Вот что, сынка, надо рисовать!

Алюминиевый звон щекотнул уши.

– Я его и рисую, – мирно отозвался сын, прислушиваясь к исчезающему звуку.

– Рисуй, рисуй. Какая красотища! Да?

– Красиво.

Это потому, что в поселке небо заметно всегда и постоянно высокое везде. Не бывает в Будылино низкого неба, как в городе. На пяти холмах вокруг затопленного карьера, то есть, по берегам зеркального озера построен их большой поселок городского типа, и в каждом окне – не кривой сарай с огородом, а стройная панорама стеклянных облаков или звезд.

И зачем от такой красоты уезжать?

Была еще одна серьезная причина, по которой Кирюша Будылин не стал доучиваться после девятого класса. Дело в том, что мама один раз серьезно заплакала. Сволочь он, что ли? Конечно же, остался дома и как все пошел себе работать на стекольный завод в бригаду Кирющенко, куда брали всех молодых.

А ведь сначала обстоятельно собирался поступать в училище, в город.

Птичий характер. Готовился-готовился, и никуда не поехал. Долго исправлял годовые оценки, через силу читал учебники и книги по программе на два класса вперед. И не поехал. Вечерами торчал или у Юры Петровича в клубе на занятиях изостудии, или в собственной, как бы, студии – в мансарде, оборудованной на чердаке. Не поехал. Ну и ладно, не поехал и не поехал. Дома тоже хорошо.

Здесь во всех его студиях жили-были сказочные лебеди. В разнообразных техниках: карандашом, пером, пастелью, гуашью, акрилом, маслом он всегда писал только их. Ну, не исключительно, а в основном.

Восторженный Юра громко нахваливал не только лебедей, но и все пейзажи, редкие портреты, предметы, даже шрифты, которые рисовал Кирилл. Схватывал еще непросохший лист и носился, как курица, по поселку, восхищенно показывая картинку равнодушным встречным. Какой-то барагоз, а не учитель.

На мокрую курицу в эти моменты он походил. Неряшливый, худой, взъерошенный, остроголосый, остроносый, кудахтал добрые слова, размахивая длинными гибкими пальцами, и то снимал, то надевал очки. Потом летел обратно в клуб оформлять свежий киркин шедевр в паспарту и багет. Персональная лебединая выставка уже кое-как умещалась на стенке клубного фойе.

Продолжать учебу настоятельно посоветовал вечно суматошный Петрович, однажды притормозив бегущего домой мальчишку в сенцах одноэтажной школы. Он был у них учителем всего на свете: истории, литературы, биологии, рисования.

– Ну-ка, ну-ка, шантрапа, постой! Куда летишь?

– Купаться, дядя Юра.

– На изостудию придешь?

– Приду.

– Будет разговор, готовься! Ты мне скажи, учиться дальше собираешься?

– Где?

– В городе, конечно! Где еще? У нас тут нет старших классов для тебя. А ты у нас один такой ученичок, которому они нужны. Догадываешься? Вечером поговорим.

И ведь не поленился, скатался уже до города, разыскал там своих старых однокурсников, у которых, кажись, были знакомые в художественном училище. Показал им несколько работ, те похвалили. Рассказал еще, что в городском зоопарке есть настоящие лебеди. Их же можно смотреть каждый день! Кирочка и размечтался по-серьёзке.

Отменили продолжение мечтаний первые за всю кирюшину жизнь безысходные мамины слезы. Вообще-то, она у него никогда на невзгоды не плакала, только коротко шумела, обзывалась, ругалась. Но не на кого-то конкретно, не с кем-то реальным, а, наоборот, с кем-то нездешним, вообще на кого-то, кто во всем и виноват.

Не очень злобно, но часто мама отчитывала этого кого-то:

– Вот что ты себе позволяешь? Как так-то? Не стыдно тебе? Что творишь-то?

Классу к седьмому Кирилл стал понимать, что именно в эти моменты матери или больно, или скверно, или трудно. Знал, что мама опять заругается, проводив отца, скучного и тусклого старика, похожего на застиранный носовой платок, давно переселившегося в город, и появляющегося лишь в праздники потрескать водки. И чего он ездит? Будто он тут нужен!

Знал, что будет эта ругань, если порежется или обожжется; причем, не важно кто из них, он ли, она ли. Знал, что зашумит, если не так, как положено, походить за скотиной. Знал, что кому-то опять прилетит похохотать, когда допоздна засидишься в мансарде, а наутро нужно в школу к первому уроку, или вдруг обнаглеешь и в магазине прикупишь чего-нибудь лишнего, не по списку.

Но всё это – привычные ругачки, почти сразу сменяемые хохотом на ту же тему. И почему тогда заплакала? Непонятно. Он же еще не уехал, только собирался, думал. А она уже заплакала. Не запрещала, не удерживала. Просто тихо разревелась, поговорив о чем-то с Юрой во дворе после дискотеки на школьном выпускном вечере. Вернулась домой, не глядя на сына, присела к столу, положила руки на коленки и надолго застонала-завыла, невнятно приговаривая:

– Как так-то? Как же мой Кирюшка там-то? Он же как цыпленок. А там же люди хуже воронья. Заклюют они его. Как он там один-то? Там бешенство и пакость. Угарно там у них. Не накормит его рисование. Это не работа. Смутят они его, смутят.

Маслянистые капли маминых слез изредка шлепались с подбородка на клеенку, стекая в бликующую лужицу.

Вот он и не поехал.

Год без малого, не особенно сморкаясь, трудился себе на заводе у балагуристого балабола дядьки Назара Кирющенко и скоро собирался в первый отпуск.

Tasuta katkend on lõppenud.