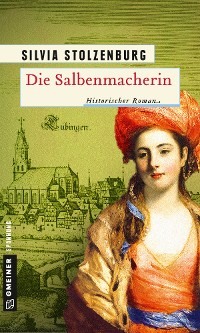

Loe raamatut: «Die Salbenmacherin»

Silvia Stolzenburg

Die Salbenmacherin

Historischer Roman

Impressum

Die Veröffentlichung dieses Werkes erfolgt

durch die Verlagsagentur Lianne Kolf, München

Besuchen Sie uns im Internet:

© 2015 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

info@gmeiner-verlag.de

Alle Rechte vorbehalten

3. Auflage 2020

Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt

Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung der Bildes von: © http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mrs._Richard_Paul_Jodrell_by_Sir_Joshua_Reynolds.jpeg und © http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tuebingen-1643-Merian.jpg

ISBN 978-3-8392-4724-2

Widmung

Für meinen Schatz, die Sonne in meinem Leben

Prolog

Tübingen, Ende März 1408

Die Nacht war wie geschaffen zum Töten. Tiefhängende Wolken verdeckten einen schwindsüchtigen Mond und die Schatten der Häuser waren so undurchdringlich, dass man kaum die Hand vor den Augen erkennen konnte. Schon längst hatten Sturm und Regen die meisten Fackeln erlöschen lassen. Nur hie und da malten die Flammen gespenstisch zuckende Schatten auf das Kopfsteinpflaster. Wer keinen Wert darauf legte, sich in der Kälte den Tod zu holen oder von den Nachtwächtern befragt zu werden, befand sich schon längst im Bett. Doch die Gestalt, welche sich in einen schmalen Kelleraufgang duckte, hatte weder Angst vor dem eisigen Regen noch vor den Fragen der Stadtwachen. Denn diese, das wusste sie, befanden sich in ihrer Wachstube, wo es warm und trocken war. Mit kalten Fingern umklammerte der Mann einen leeren Sack, den er schon bald zu füllen gedachte. Wenn das Klappern der Hufe und das Knarren der Räder sich weiterhin in der gleichen Geschwindigkeit seinem Versteck näherten, dann würde sein Opfer schon bald den letzten Atemzug tun. Dieser würde ihm leichter fallen, als die letzten beiden. Schließlich hatte dieser vor fast einem halben Jahr mit einem »unehrlichen Messer« in seinem Türpfosten dafür gesorgt, dass die Leute sein Haus gemieden hatten, als ob darin die Pest ausgebrochen wäre! Und das nur, weil sein Weib den alten, räudigen Hund selbst getötet hatte, anstatt ihn von ihm, dem Hundeschinder, abholen zu lassen! Sein Gesicht verzog sich zu einer hässlichen Grimasse. Nicht mehr lange, und der Hundeschinder würde für seine Unverschämtheit bezahlen! Das verstummte Quietschen der rostigen Räder verriet ihm, dass seine Beute ein weiteres Mal angehalten hatte, um einen der Kadaver aufzulesen, für deren Beseitigung die Tübinger ihn bezahlten. Wie die Prostituierten, die Betrunkenen und die Bettler gehörten auch der Hundeschinder und seine uralte Märe zu den Nachtschwärmern, an denen selbst die Obrigkeit der Stadt vorbeisah.

Eine eisige Bö fegte durch die Gasse und ließ den Lauernden frösteln. Obwohl das Jagdfieber durch seine Adern pulsierte und dafür sorgte, dass sich ein Schweißfilm auf seiner Oberlippe bildete, spürte er dennoch, wie die Kälte allmählich bis auf seine Knochen durchdrang. Wenn der verfluchte Hundeschinder nicht bald das Versteck passierte, würde er die Geduld verlieren! Er spielte gerade mit dem Gedanken, den Kelleraufgang zu verlassen und den Unehrlichen in eine der Seitengassen zu zerren, als der Klepper des Schinders auftauchte. Dieser selbst saß zusammengekauert auf dem schiefen Bock – die Zügel so lose in der Hand, dass sie beinahe den Boden streiften. Einen kurzen Moment lang trat der Mond hinter den Wolken hervor und beleuchtete die ausgemergelte Fratze des Mannes. Seine Augen wanderten müde von rechts nach links und blieben an dem Köder hängen, welchen der Wartende ausgelegt hatte. »Hoh«, krächzte er, hustete und spuckte einen Klumpen Schleim aus. Dann ließ er sich ungelenk vom Bock fallen und trottete auf den toten Hund zu, der keine zwei Fuß vor dem Kelleraufgang lag. Die Muskeln des Jägers spannten sich. Und als der Schinder sich bückte, um das verendete Tier aufzuheben, schnellte er vor, legte ihm von hinten den Arm um die Kehle und rammte ihm ein Messer in den Rücken. Das gurgelnde Geräusch, das der Getroffene von sich gab, war beinahe komisch. Mit einer Mischung aus Ekel und Erregung spürte der Mörder, wie warmes Blut aus der Wunde sprudelte und über seine Hand lief. Ohne viel Federlesens ließ er den Unehrlichen los und wich einen Schritt zurück, als dieser in sich zusammenfiel wie ein leerer Sack. Dann kniete er sich neben ihn, setzte das Messer an und begann sein grausiges Werk. Keine zehn Minuten später stopfte er das letzte Teil in seinen Beutel – der noch blutig war von seinem letzten Ausflug – und zurrte ihn zu. Nachdem er ihn geschultert hatte, hob er das Gefäß auf, das er sorgsam gefüllt hatte, verkorkte es und klemmte es sich unter den Arm. Zwar hatte er in der Dunkelheit nicht genau gesehen, was er tat, aber sein Auftraggeber würde dennoch zufrieden sein. Je mehr er erntete, desto mehr bezahlte er ihm. Wen interessierte es da, wie sauber die Schnitte waren? Er warf einen letzten Blick über die Schulter, um sich zu versichern, dass ihn niemand beobachtet hatte, und lächelte. Noch ein paar dieser Streifzüge, und er würde sich ein neues Pferd leisten können!

Teil 1

Kapitel 1

Konstantinopel, Juli 1408

»Das kann doch nicht sein Ernst sein, Yiayia!« Die sechzehnjährige Olivera spürte, wie ihr die Hitze in die Wangen schoss. »Wie lange soll ich denn noch warten?«

Nur mit Mühe hielt sie sich davon ab, wie ein Kind mit dem Fuß aufzustampfen. Ungeduld und Empörung brodelten so heftig in ihr, dass sie meinte, fühlen zu können, wie ihre Gallensäfte überschäumten. Wütend starrte sie auf den Stößel in ihrer Hand hinab, den sie am liebsten mitsamt dem Mörser auf den Boden gepfeffert hätte. Warum konnte ihr Vater ihrem Wunsch nicht endlich nachgeben? Was hatte sie nur getan, um diese Ungerechtigkeit zu verdienen? Sie ließ den Stößel los und verschränkte die Arme vor der Brust.

»War ich nicht immer eine gehorsame Tochter?«, fragte sie und wischte ungehalten die Tränen der Enttäuschung aus den Augen. Diese füllten sich jedoch umgehend wieder, was ihren Verdruss noch mehr steigerte.

»Hab noch ein Jahr Geduld, Kind«, erwiderte die alte Frau, mit der sie seit Tagesanbruch in der Offizin – der Salbenküche – hantierte. »Er will nur das Beste für dich.«

»Das Beste?«, brauste Olivera auf. »Wenn er noch lange wartet, wird mich keiner mehr ansehen!« Ihre Stimme klang schrill in dem hohen Raum.

»Beruhige dich«, ermahnte ihre Großmutter sie und stellte den Tiegel ab, in dem sie Populeon – eine Salbe aus Pappelknospen, Mohn und Rosenöl – gemischt hatte. »Du weißt doch, dass steter Tropfen den Stein höhlt.« Ihr faltiges Gesicht verzog sich zu einem listigen Lächeln. »Und dein Vater ist kein besonders harter Stein.« Sie säuberte sich die Hände an einem Tuch und trat auf ihre Enkelin zu. »Merke dir eines, mein Kind«, sagte sie. »Wenn du einen Mann dazu bringen willst, etwas zu tun«, sie hob den Zeigefinger, »dann umschmeichle ihn und gib ihm das Gefühl, dass es sein Einfall war.« Der Zeigefinger wackelte hin und her. »Auf keinen Fall darfst du ihn so bedrängen, dass er denkt, er würde einem Weib nachgeben.«

Olivera presste die Lippen aufeinander und stieß ärgerlich die Luft durch die Nase aus. Obwohl die Worte ihrer Großmutter sie eigentlich beruhigen sollten, schienen sie das Gegenteil zu bewirken.

»Alexia ist erst vierzehn und sie wird in einem Monat die Frau des Goldschmiedes«, brummte sie.

Einige Augenblicke lang sah ihre Großmutter sie mit einem Lachen in den Augen an. Dann tätschelte sie Olivera die Wange und wandte ihre Aufmerksamkeit wieder ihrer Arbeit zu.

»Es nützt nichts, sich über Dinge aufzuregen, die man nicht ändern kann«, sagte sie und griff nach einem Glaskolben. »Die Arbeit wird dich auf andere Gedanken bringen.« Mit diesen Worten zog sie eine Leiter heran und deutete auf eines der bis an die Decke reichenden Regale. »Deine Beine sind jünger als meine. Ich brauche Bärenklau und Wolfsmilch.«

Obgleich Olivera bittere Widerworte auf der Zunge brannten, schluckte sie diese und tat, wie geheißen. Geschickt erklomm sie die Sprossen und angelte nach den hohen Tontöpfen, in denen das Gewünschte lagerte. Nachdem sie ihrer Großmutter noch dabei geholfen hatte, ein Feuer zu entzünden, kehrte auch sie zu ihrer Arbeit zurück und wog die Zutaten für eine Salbe gegen Sonnenbrand ab. Derweil sie eine Handvoll Lilienwurzeln abkochte, Bleiweiß, Mastix und Weihrauchharz mit etwas Campher und Schweinefett vermengte, gingen ihre Gedanken auf Wanderschaft. Ihre Großmutter hatte leicht reden! Geduld schien ein Allheilmittel der Alten zu sein! Sie schürzte die Lippen, während sie ihren Vater in Gedanken verwünschte. Wieso suchte er nicht endlich einen Bräutigam für sie? Sollte sie etwa ewig unter seinem Dach leben – als Tochter, ohne eigenen Rang und Namen? Sie stocherte so heftig in der zähen Masse herum, dass diese ein schmatzendes Geräusch von sich gab. Als eine Blase zerplatzte und etwas von dem Gemisch auf ihrem Handrücken landete, verrieb sie es mit der Fingerkuppe und runzelte die Stirn.

Ob die Frau, für die sie diese Mixtur anfertigte, glücklicher war als sie? Die Falten auf ihrer Stirn vertieften sich, als sie sich die Dame vorstellte. Vermutlich handelte es sich um eine der vermögenden venezianischen Kaufmannsgemahlinnen. Oder um eine der Florentinerinnen, Jüdinnen oder Ragusanerinnen, die ebenfalls in den prächtigen Vierteln in der Nähe des Hafens wohnten. Sie strich sich eine Strähne ihres dunklen Haares aus der Stirn und sah dabei zu, wie die Zutaten nach einigem weiteren Rühren zu einem sämigen Brei verschmolzen. Wie sehr sie die Damen beneidete! Nur mit Mühe unterdrückte sie ein Seufzen und wünschte sich zum ungezählten Mal, die biblische Stärke einer Delila, einer Debora oder Judit zu besitzen; den Mut und die Kraft zu haben, gegen Althergebrachtes aufzubegehren und das Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen. Ein Schweißtropfen löste sich von ihrer Stirn, rann an ihrer Schläfe entlang die Wange hinab, bis er ihr Kinn erreichte und in den Mörser tropfte. Das Feuer ihrer Großmutter verstärkte die brütende Sommerhitze, die selbst die dicken Wände inzwischen nicht mehr auszusperren vermochten. Leise prustend fuhr Olivera sich mit dem Ärmel über die Stirn. Und nicht zum ersten Mal fragte sie sich, wie ihre Yiayia es unter dem schweren schwarzen Stoff aushielt, aus dem all ihre Kleider gefertigt waren. Olivera selbst war nur mit zwei leichten Seidengewändern bekleidet, derer sie sich nur allzu gern entledigt hätte. Der Anflug eines Lächelns huschte über ihr Gesicht, als sie sich ausmalte, wie ihre Großmutter darauf reagieren würde. Doch die Heiterkeit blieb nicht lang, und schon bald versank sie wieder in dumpfem Brüten.

Lange Zeit verging in konzentrierter Arbeit. So vertieft war die junge Frau in das Abwiegen, Seien, Vermischen und Zerstoßen weiterer Arzneipflanzen, dass sie das Klopfen an der Tür der Arzneiküche erschrocken zusammenfahren ließ.

»Der Medicus schickt nach Euch«, stieß die Magd, die kurz darauf in dem Spalt erschien, atemlos hervor. »Der Bote meint, es sei dringend. Eine Frau ist an Hysterike erkrankt und liegt wie tot da!« Ihre Wangen waren von der Eile gerötet. Vollkommen aufgelöst, schien sie nicht zu wissen, ob sie den Raum betreten sollte oder nicht. Weshalb Oliveras Großmutter mahnend die Hand hob.

»Verlier nicht den Kopf«, tadelte sie das Mädchen. »Lauf und lass die Sänfte bereitmachen.« An ihre Enkelin gewandt sagte sie: »Pack Schwefel und ein Büschel Pferdehaar ein.« Sie selbst griff nach einem Weidenkorb und füllte diesen mit einem Honigtopf, Moschuswasser, Baumwolle und etwas Minze.

Sobald Olivera das Geforderte ebenfalls in den Korb gestopft hatte, verbarg sie ihr Haar unter einem Tuch und folgte ihrer Großmutter hinaus ins Freie. Dort buken Hof und Gärten unter einem wolkenlosen Himmel in der Sonne vor sich hin. Allerdings erschien Olivera die schwüle Luft nach der Hitze in der Offizin beinahe wie ein frischer Hauch. Einige Augenblicke reckte sie die Nase in den Wind und atmete gierig ein und aus. Eine Bö trug den Geruch von Salz und Algen vom Meer hinauf, nach dessen kühlen Fluten sich die junge Frau so sehr sehnte wie schon lange nicht mehr. Als sie sich wieder in Bewegung setzte und dem überdachten Säulengang folgte, der rings um den quadratischen Hof lief, gesellte sich der Duft von frischem Brot und Gewürzen zu dem Geruch des Bosporus. Oliveras Magen begann zu knurren. Später!, ermahnte sie sich schuldbewusst, da ihre Großmutter bereits mehrere Schritte Vorsprung hatte. Eilig hastete sie ihr hinterher. Bis auf ein paar Hühner und Singvögel regte sich weit und breit kein Leben. Selbst der Esel, der für gewöhnlich die Kornmühle antrieb, stand mit gesenktem Kopf im Schatten eines knorrigen Olivenbaumes. Obschon sie nicht viel mehr als einen Steinwurf zurücklegen mussten, atmete die junge Frau erleichtert auf, als sie das Tor erreichten, vor dem die Sänfte auf sie wartete. Die Träger verharrten geduldig neben dem Gebäude, in dem Kontor und Laden ihres Vaters untergebracht waren – einem hohen Bau mit spitzen Fenstern, zwei kleinen Türmchen und einer gekachelten Fassade. Auch der Bote des Medicus trat dort nervös von einem Fuß auf den anderen – als verspüre er immensen Harndrang. Kaum erblickte er die beiden Frauen, warf er erleichtert die Hände in die Höhe.

»Schnell, schnell«, drängte er. »Es ist die Donna Vincenzo!« Sein Gesicht verzog sich zu einer beinahe komischen Grimasse. »Sie ist doch noch so jung!«

Nachdem sie ihrer Großmutter in die Sänfte geholfen hatte, kletterte Olivera ebenfalls in den Tragsessel, welchen die Männer ihres Vaters augenblicklich aufnahmen. Sie wollte gerade die Haken des Vorhangs schließen, da erblickte sie eine Gruppe Reiter, die auf das Haus zusteuerten. Neugierig schob sie die Nase zwischen den Spalt und beäugte die Fremden, denn sie vermeinte, einen von ihnen zu erkennen. Aufrecht und stolz saß er im Sattel eines riesigen Rappen. Ihr Herz machte einen Sprung, als sie rotblondes Haar unter seiner Kappe hervorblitzen sah. Ehe sie sich jedoch versichern konnte, dass ihre Augen ihr keinen Streich spielten, zog ihre Yiayia sie von dem Spalt zurück und schalt: »Die Neugier ist die Tugend des Teufels. Was soll man denn von dir denken, wenn du dich benimmst wie eine Elster?«

Olivera errötete. »Ich dachte, ich hätte jemanden gesehen«, murmelte sie schuldbewusst.

»Das hast du ganz sicher«, entgegnete ihre Großmutter. »Aber ob derjenige es wert ist, dass du allen Anstand vergisst …« Sie schüttelte den Kopf und fasste ihre Enkelin forschend ins Auge.

Da Olivera die Betrachtung unangenehm war, senkte sie den Kopf und es herrschte Schweigen in der Sänfte, bis die Träger sie vor einem palastähnlichen Haus absetzten. Dort winkte der Bote des Medicus sie in eine Eingangshalle, von der aus zwei Treppen ins Obergeschoss führten.

»Hier entlang«, ließ er die Frauen wissen. Er scheuchte sie auf den schmaleren der beiden Aufgänge zu. Oben angekommen wies er nach links, und wenig später betraten Olivera und ihre Großmutter ein Gemach von gewaltigen Ausmaßen. In der Mitte des Raumes prangte eine Bettstatt, in deren Himmel Gold- und Silberfäden funkelten. Trotz der zahllosen Kissen, die sie umgaben, wirkte die Dame in diesem Bett so klein und zerbrechlich wie eine Puppe. Ein halbes Dutzend Mägde kniete auf dem Boden und betete, während der Medicus eine Schale mit Wasser auf der Brust der Kranken platzierte.

»Da seid Ihr ja endlich!«, fuhr er die Frauen an. »Sie lebt noch.« Er wies auf das Wasser in der Schale, das sich mit jedem – mit dem bloßen Auge kaum sichtbaren – Atemzug der Dame kräuselte. »Aber es ist höchste Eile geboten. Ihr Uterus ist zu trocken. Er ist nach oben gewandert und behindert die Atmung«, erklärte er. »Sie wird ersticken, wenn es uns nicht gelingt, die Bewegung umzukehren!«

Oliveras Großmutter nickte. Sie trat an die Kranke heran und hielt ihr einen Finger unter die Nase. Dann wandte sie sich wieder um und wies Olivera an: »Nimm eine Schale und entzünde das Pferdehaar darin. Sobald es glimmt, gib etwas Schwefel hinzu und sorge dafür, dass die Kranke den Dampf einatmet.« Sie selbst griff nach den Zutaten in ihrem Korb und vermengte diese mit geübten Bewegungen in einem Tiegel. »Macht sie frei«, befahl sie den Mägden.

Verwundert verfolgte Olivera, wie ihre Yiayia die Schenkel der Patientin mit der Arznei aus dem Tiegel bestrich und ein Stück Baumwolle damit tränkte. Dieses führte sie in die Kranke ein, während der Arzt begann, mit Schröpfköpfen zu hantieren. Zwar hatte Olivera schon von diesen Maßnahmen gegen die gefährliche Hysterike pnix gehört, allerdings war sie noch nie bei einer Behandlung zugegen gewesen.

»Ich habe sie vor dem Gelübde der Enthaltsamkeit gewarnt«, brummte der Arzt und hielt einen der Glaskolben über eine Kerzenflamme. »Aber sie wollte und wollte nicht auf mich hören.«

Was bei allen Heiligen hatte die Enthaltsamkeit mit dem Zustand der Frau zu tun?, fragte Olivera sich. Da just in diesem Moment das Pferdehaar in ihrer Schale anfing zu qualmen, vergaß sie die Verwunderung jedoch genauso schnell, wie sie gekommen war, und blies in die Glut. Vorsichtig gab sie etwas von dem Schwefelpulver hinzu und hielt schleunigst den Atem an. Innerhalb weniger Augenblicke stank der gesamte Raum so entsetzlich, dass eine der Mägde auf das Fenster zueilte, um es zu öffnen. Allerdings hielt der Medicus sie mit einem herrischen Befehl davon ab.

»Der Gestank soll den Uterus nach unten treiben, wohin der Wohlgeruch ihn lockt«, fauchte er. »Nicht durch das Fenster entweichen!« Er beugte sich über die Kranke, um die Glaskugel aufzusetzen. Doch bevor er dazu kam, begann die Frau zu husten und um sich zu schlagen, als ob sie sich gegen alle Dämonen der Hölle gleichzeitig zur Wehr setzen müsste.

»Herr im Himmel, hab Dank für dieses Wunder«, hörte Olivera eine der Bediensteten flüstern. Neugierig verfolgte sie, wie der Arzt der Patientin zuerst den Puls fühlte und dann in seine Tasche griff und eine Fliete – ein Messer für den Aderlass – zutage förderte.

»Das Unheil ist abgewendet«, murmelte er nach einigen Herzschlägen und richtete sich wieder auf. »Thomas wird Euch bezahlen«, ließ er Oliveras Großmutter wissen. »Ihr könnt gehen.« Er lenkte seine Aufmerksamkeit zurück auf die Kranke. »Ihr seid nur mit Mühe dem Tod entronnen. Bitte hört in Zukunft auf meinen Rat«, sagte er streng. Obgleich Olivera den Mann nicht ausstehen konnte, musterte sie ihn neugierig. Was es wohl für ein Rat war? Ehe sie weiter darüber nachgrübeln konnte, mahnte ein Husten des Boten sie zur Eile. Mit fliegenden Fingern verstaute sie die Zutaten wieder in dem Weidenkorb. Dann huschte sie aus dem Raum und wartete, bis der Mann ihre Großmutter bezahlt hatte. Als sie sich wenig später wieder in der Sänfte befanden, konnte sie ihre Neugier allerdings nicht mehr im Zaum halten.

»Was für ein Rat war es, den der Medicus der Donna gegeben hat?«, platzte es aus ihr heraus. »Warum wollte er sie von ihrem Enthaltsamkeitsgelübde abbringen?«

Ihre Großmutter zuckte die Achseln. »Man sagt, dass besonders Witwen und Jungfrauen von der Hysterike bedroht sind«, entgegnete die alte Frau. »Weil sie nicht mit einem Mann liegen und daher die Gefahr der Austrocknung besonders hoch ist.«

Olivera riss staunend die Augen auf. Und plötzlich kam ihr ein Gedanke, der sie den Verdruss des Morgens vergessen und ihr Herz davongaloppieren ließ.

Kapitel 2

Konstantinopel, Juli 1408

Sobald sie vor dem Haus ihres Vaters von den Trägern abgesetzt wurden, sah sie sich nach allen Seiten um. Ihr Herzschlag hatte sich mit jedem Schritt weiter beschleunigt, und sie betete, dass ihre Großmutter ihr die Aufregung nicht an der Nasenspitze ansah. Hatte die Eile, mit der sie das Haus der Kranken erreichen mussten, alle Gedanken an die Reiter verdrängt, waren diese auf dem Rückweg mit aller Macht zurückgekehrt. Wenn ihre Augen ihr beim Aufbruch keinen Streich gespielt hatten, dann war er wieder da! Eine Vorstellung, die dafür sorgte, dass sie ein seltsames Gefühl durchströmte. Um eine ausdruckslose Miene bemüht, folgte sie ihrer Großmutter zurück in den Hof. Dort herrschte wesentlich mehr Leben als vor nicht ganz einer Stunde. Fuhrleute luden vor dem Lager ihres Vaters Waren ab, die von Sklaven oder bezahlten Trägern aufgenommen und in das flache Gebäude gebracht wurden. Zwei Hunde balgten sich in der Nähe des Springbrunnens um einen Knochen. Und einige Knechte waren damit beschäftigt, das Fell von fünf Pferden auf Hochglanz zu striegeln. Bei einem der Reittiere handelte es sich um den riesigen Rappen, in dessen Sattel der Mann gethront hatte, von dem Olivera seit beinahe einem Jahr immer wieder träumte. Jedenfalls hoffte sie inständig, dass es sich um ihn handelte und nicht um einen anderen Fremden mit goldenem Haar. Auch wenn sie wusste, dass es unschicklich war, verrenkte sie sich beinahe den Hals bei dem Versuch, hinter den Fenstern des Kontors etwas zu erkennen. Zweifelsohne hatte ihr Vater die Besucher dort empfangen – handelte es sich doch um Geschäftspartner.

»Tu mir einen Gefallen, Kind«, riss ihre Yiayia sie aus den Träumereien. »Der Ausflug hat mich erschöpft.« Sie strich sich mit der Hand über den Teil ihres silbernen Haares, der nicht von einem Tuch bedeckt war. »Ich werde mich ein wenig ausruhen. Sag einer Küchenmagd, sie soll mir Brot, Oliven und etwas Wein bringen.« Ihr Blick wanderte zu dem Korb in Oliveras Hand, dann sah sie ihrer Enkelin in die Augen. »Du solltest auch etwas essen. Vielleicht bringt dich das auf andere Gedanken.«

Flammende Röte schoss Olivera in die Wangen. Woher wusste ihre Großmutter, was sie dachte? War es so offensichtlich? Oder spielte ihre Yiayia auf das Gespräch vom Morgen an? Bevor sie eine Antwort auf diese Fragen finden konnte, verschwand die alte Frau jedoch in den Schatten des Säulenganges. Hatte sie sich durch irgendetwas verraten? Sie blinzelte die Fragen beiseite und sah sich mit brennendem Gesicht ein letztes Mal sehnsüchtig um. Da allerdings immer noch keine Spur von dem Neuankömmling zu entdecken war, unterdrückte sie ein Seufzen. Nachdem sie eine Küchenmagd ausfindig gemacht und ihr die Wünsche ihrer Großmutter aufgetragen hatte, begab sie sich zur Arzneiküche. Dort angekommen, lehnte sie sich von innen gegen die Tür und starrte einige Zeit lang Löcher in die Luft. Die Kühnheit ihres Einfalles erschreckte sie. Doch gleichzeitig verwandelte sie die Enttäuschung und Bitterkeit in ihr in etwas, für das sie keine Worte fand. Um sich von den wild in ihrem Kopf durcheinanderwirbelnden Gedanken abzulenken, sog sie ganz bewusst die schweren Dämpfe der Arzneiküche ein. Während sich die Würze von Weihrauchharz mit dem Aroma von Lavendel, Nelken und Theriak vermischte, bemühte sie sich, die Schmetterlinge in ihrem Bauch unter Kontrolle zu bringen. Ein weiterer Seufzer stieg in ihr auf, und dieser fand den Weg über ihre Lippen. Würde er sie überhaupt eines Blickes würdigen?, war die Frage, die sie am meisten quälte. Oder würde er sie wieder behandeln wie ein kleines Mädchen? Scham übergoss sie, als sie daran zurückdachte, wie er ihr bei seinem letzten Besuch eine Handvoll gezuckerter Feigen geschenkt hatte. Sein Lächeln war das eines großen Bruders gewesen – und noch niemals zuvor hatte Olivera sich so klein und unansehnlich gefühlt wie in diesem Augenblick. »Äffchen« hatten ihre eigenen Brüder sie immer genannt. Doch zum Glück war keinem der drei der Einfall gekommen, sie in Anwesenheit des Fremden so zu rufen! Sie presste die Lider aufeinander und beschwor sein Gesicht herauf: die grauen Augen unter den hellen Brauen; den energischen Mund; die leicht gebogene, etwas schiefe Nase; und den rotblonden Schopf. Als sie ihn das erste Mal gesehen hatte, war sie versucht gewesen, sich zu kneifen. Denn einen Augenblick lang hatte sie gedacht, eine der Märchengestalten aus den Erzählungen ihrer Großmutter wäre zum Leben erwacht und wollte sie foppen. Doch dann hatte er über einen Scherz ihres ältesten Bruders gelacht und war mit diesem in den Stallungen verschwunden – als ob es das Selbstverständlichste auf der Welt wäre.

Sie öffnete die Augen wieder und biss sich auf die Unterlippe. Schon bald würde sie ihn wiedersehen. Und bis dahin musste sie den Einfall, der ihr in der Sänfte gekommen war, sehr sorgfältig durchdenken. Wenn sie einen Fehler beging, würde sie sich nicht nur zum Narren machen. Vermutlich würde ihr Vater sie dann zur Strafe niemals verheiraten! Sie löste sich von der Tür und stellte ihren Korb auf einer der Arbeitsflächen ab. Dann trat sie an das Regal, in dem ihre Großmutter ihre Kräuter- und Rezeptbücher aufbewahrte, und zog einen in Leder gebundenen Folianten hervor. Dieser enthielt eine Zusammenfassung der wichtigsten medizinischen Schriften. Unter anderem fanden sich dort Auszüge aus Galens Methodi Medendi – den Methoden des Heilens – Avicennas Canon Medicinae – dem Kanon der Medizin – und Trotulas Passionibus Mulierum – den Leiden der Frau. Dieses letzte Werk beschrieb nicht nur typisch weibliche Krankheiten, sondern enthielt auch Rezepte für Schönheitsmittel und Tinkturen zur besseren Empfängnis. Zudem fanden sich dort Arzneien zur Stimulierung der Monatsblutung, zur Verhütung, zum Wiederherstellen der Jungfräulichkeit und Beschreibungen von Hautkrankheiten. Zielsicher schlug Olivera das Buch an der Stelle auf, wo die italienische Ärztin die Symptome der Hysterike pnix oder Suffocatio matricis beschrieb.

»Wenn ein Anfall auftritt«, las sie laut, »bricht die Leidende ohnmächtig zusammen. Sie bekommt kaum mehr Luft, ringt pfeifend um Atem und nicht selten tritt Schaum zwischen ihren Lippen hervor. Oftmals beißt die Kranke so heftig die Zähne aufeinander, dass sich der Kiefer verkrampft – ebenso wie ihre Extremitäten. Der Puls hört auf zu schlagen oder ist kaum mehr wahrnehmbar. In seltenen Fällen kann er auch rasen.« Olivera legte den Finger auf die Stelle und dachte nach. Dann ließ sie den Blick über die zahllosen Töpfe, Tiegel und Weidenkörbe wandern, bis dieser an einem Behältnis mit Süßholz haften blieb.

Ein Lächeln stahl sich auf ihr Gesicht. Mit mehr Wucht, als eigentlich nötig gewesen wäre, schloss sie den Folianten wieder und stemmte ihn zurück an seinen Platz. Nachdem sie ein kleines Säckchen mit geraspelter Süßholzwurzel gefüllt hatte, ließ sie es in der Tasche ihres Gewandes verschwinden. Ein Teil ihres Planes war somit vorbereitet. Jetzt galt es nur noch, dafür zu sorgen, dass der Fang, den sie damit zu machen gedachte, ihr nicht durchs Netz schlüpfen konnte! Sie räumte den Korb aus, säuberte die Schale, in der sie das Pferdehaar und den Schwefel entzündet hatte, und griff nach einer Flasche voller Seifenlauge. Wenngleich sie immer noch hungrig war, wusste sie, dass sie nicht dazu in der Lage sein würde, etwas zu essen. Viel zu groß war die Aufregung, die Furcht davor, einen Fehler zu begehen. Sie bemühte sich, die Unruhe zu vertreiben, und verließ nach kurzem Zögern die Offizin. Vor der Tür sah sie einige Momente lang unschlüssig von rechts nach links. Dann straffte sie entschlossen die Schultern und steuerte auf die Treppe zu. Diese führte etwa zwanzig Schritte von der Arzneiküche entfernt ins Obergeschoss, wo sich die Wohnräume der Familienmitglieder befanden. Kurz bevor sie die Stiege erreichte, fing sie eine der osmanischen Sklavinnen ab.

»Lale«, rief sie und winkte das Mädchen zu sich. »Geh und bereite mir ein Bad.« Sie drückte der Dienerin die Seifenflasche in die Hand.

Erst als die zierliche Gestalt in der Badestube am anderen Ende des Hofes verschwunden war, erklomm Olivera die Stufen. Oben angekommen, folgte sie dem Arkadengang, bis sie die kleine Eckkammer über der Kornmühle erreichte, in der sie schlief. Kaum hatte sie die Tür geöffnet, schlug ihr drückende Hitze entgegen. Obwohl die Fenster weit offen standen, trug der Wind an diesem Tag nicht einmal den Hauch einer Meeresbrise herbei. Selbst den Zypressen hinter dem Haus schien es zu heiß, da sie schlaff und verdorrt wirkten. Mit einem Prusten schlüpfte die junge Frau aus ihren verschwitzten Gewändern und stand einige Augenblicke vollkommen unbekleidet im Raum. Was sollte sie nur anziehen? Gewiss würde ihr Vater die Besucher am Abend zum Essen laden, und Olivera war fest entschlossen, Eindruck auf den Fremden zu machen. Sie würde ihn mit ihrer Schönheit bezaubern, ihn gefangen nehmen und betören, als wäre sie eine Prinzessin aus Tausendundeine Nacht! Er würde den Blick nicht mehr von ihr abwenden können. Und sobald sie sicher war, dass er frei war, dass er weder Gemahlin noch Braut hatte, würde sie ihn für immer an sich binden. Es konnte kein Zufall sein, dass er ausgerechnet jetzt in ihr Leben zurückgekehrt war!

Sie trat an den hohen Silberspiegel, der – genau wie viele ihrer Seidenkleider – ein Geschenk ihres Onkels war. Dieser befand sich zurzeit mit Oliveras jüngeren Brüdern auf einer Handelsreise nach Samarkand, von der er ihr gewiss wieder eine Kostbarkeit mitbringen würde. Allerdings war ihr im Moment – im Gegensatz zu anderen Tagen – vollkommen gleichgültig, was es sein würde! Sie streckte die Hand nach dem Spiegel aus und drehte ihn ein wenig, sodass mehr Sonnenlicht auf ihn fiel. Die auf Hochglanz polierte Fläche warf ihr Bild unverzerrt und klar zurück. Ihr Blick strich über ihre straffe Brust, den leicht gewölbten Bauch und die schlanken Beine. Wenn sie ihr Haar löste, fiel es in einem dichten Vorhang bis auf ihre Hüften. Sie hob die Hand und strich sich mit dem Zeigefinger die Augenbrauen glatt. Diese waren ebenso schwarz wie ihr Haar und ihre Augen. Es war einzig ihre Nase, die ihr hie und da Verdruss bereitete. Ein wenig zu groß und nicht ganz gerade, erschien sie ihr manchmal wie ein Störenfried in ihrem ansonsten makellosen Gesicht. Auch heute erlag sie der Versuchung, sie zu rümpfen und eine Fratze zu schneiden. Doch anders als sonst, erheiterte sie das Ergebnis nicht besonders.